房建工程混凝土结构开裂成因与变形缝修复技术研究

摘 要:本研究以某沿海地区的高层建筑工程为案例,分析了房建工程混凝土结构开裂的成因,并提出了针对性的修复技术方案。研究发现,混凝土结构开裂的主要原因包括材料配比不当、施工工艺缺陷及结构设计不合理。在此基础上,设计了包括高弹性聚氨酯密封胶与改性环氧树脂灌浆相结合的变形缝修复方案,T700级碳纤维布加固剪力墙与楼板交接处的裂缝修复方案,以及低粘度环氧树脂封闭表面裂缝修复方案。通过应力监测、抗渗测试及耐久性试验,验证了修复技术的有效性,修复后结构的应力集中系数和裂缝扩展均得到显著改善。

关键词:房建工程;混凝土开裂;变形缝修复

1 前言

房屋建筑经过一定时间后,混凝土结构的开裂概率逐渐增加,从而影响人民生命安全。房屋在多数情况下都直接暴露于外界环境中,同时也会受部分特殊环境因素影响。变形缝设计的不合理、施工工艺的不足以及材料质量控制的缺失,往往是引发房屋混凝土开裂的主要原因[1]。鉴于此,本文以某沿海高层建筑为案例,深入分析了混凝土结构开裂的成因,并结合实际情况,提出了针对性的修复技术。通过对修复效果的全面验证与评估,本文旨在为房建工程中类似问题的解决提供科学依据和技术支持。

2工程概况

以某沿海地区某综合性高层建筑为例,该地区气候条件以高温高湿为主,季节性台风频发,地质条件为软土地基。项目总建筑面积约为20,000m2,施工周期为18个月,包含住宅及商业用途,地上16层,地下2层,基础采用筏板基础,主体结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,抗震设防烈度为7度,设计使用年限为50年,混凝土设计强度等级为C40。

本工程在施工过程中及竣工后一年内,发现混凝土结构出现明显开裂现象,主要集中于地下室顶板、剪力墙与楼板交界处以及变形缝处。地下室顶板开裂沿着混凝土浇筑方向延伸,裂缝宽度最大达到0.3mm,属于典型的早期塑性收缩裂缝。剪力墙与楼板交界处裂缝呈45°斜裂,裂缝宽度在0.2mm—0.5mm之间,表明存在明显的剪切应力集中。变形缝处裂缝主要沿着缝隙延伸,裂缝宽度最大为0.6mm,可能是由于变形缝间距设置不合理以及温差变形引起的应力超限。初步评估表明,这些裂缝可能对结构耐久性和使用功能造成不利影响,尤其是在剪力墙与楼板交界处,裂缝可能降低结构的整体抗剪能力。地下室顶板的裂缝可能导致渗水风险增加,进而影响地下室的防水性能。变形缝处裂缝则可能因应力集中而进一步扩展,甚至导致局部结构失效。

3混凝土结构开裂问题概述及成因分析

3.1材料因素

本工程中混凝土开裂的主要材料因素包括混凝土配合比设计不合理、水灰比控制不当、骨料质量问题及外加剂使用不当。混凝土配合比设计未充分考虑施工现场环境温度较高及湿度变化大的特点,导致水灰比偏高,增加了混凝土的收缩性,最终导致早期塑性收缩裂缝的形成[2]。骨料方面,砂石料的粒径分布不均匀,尤其是细骨料含泥量超过规范要求,导致混凝土内部产生微细孔隙,降低了混凝土的密实度和强度,成为开裂的潜在诱因。此外,水泥选用了早强型水泥,其高水化热特性在大体积混凝土中未能有效控制,内部温度梯度过大,诱发了内外温差收缩裂缝。

3.2施工因素

该项目混凝土浇筑过程中,未能根据现场温湿度条件及时调整浇筑速度及浇筑层厚度,导致局部区域混凝土下料过快、厚度超标,进而产生浇筑层间结合不良,形成冷缝。这些冷缝成为混凝土结构中的薄弱环节,在应力作用下容易引发贯穿性裂缝。其次,振捣工艺存在振捣棒插入深度不足、振捣时间过短或过长的问题,导致混凝土内部未能充分排气或产生过度离析现象,直接影响混凝土的密实度及均匀性,增加了开裂风险[3]。此外,施工环境温度较高,湿度较低,施工团队未能按规范要求采取有效的降温及湿养护措施,导致混凝土表面失水过快,形成塑性收缩裂缝。

3.3结构设计因素

该项目建筑结构设计中,变形缝的设置未充分考虑建筑物较长的平面布局及其所处的高温高湿气候环境,导致变形缝间距过大,无法有效缓解温度应力及地基不均匀沉降引起的变形应力集中,结果在变形缝附近形成明显的裂缝。此外,结构设计中对承载力的安全冗余考虑不足,未能充分考虑荷载变化和长期使用过程中材料性能的衰减,导致局部区域在承受较大荷载时产生应力集中,尤其在楼板与剪力墙交接处,形成了斜向裂缝[4]。

4变形缝修复技术研究

4.1变形缝裂缝修复方案设计

针对变形缝裂缝的修复,主要采取了高弹性聚氨酯密封胶与改性环氧树脂灌浆技术相结合的方案。裂缝修复首先采用了高弹性聚氨酯密封胶进行填充,该材料具有优异的位移适应能力和耐候性,能够有效吸收由于温度变化或地基不均匀沉降导致的应力集中,从而防止裂缝进一步扩展。在具体施工过程中,使用了Graco XP50双组分喷涂系统,确保密封胶在使用过程中能得到充分且均匀的混合,这一系统通过精确控制喷涂速率,避免因材料混合不均匀而导致的密封失效。为了进一步增强变形缝的结构稳定性,修复方案还引入了改性环氧树脂灌浆技术。选用的Epotec 系列环氧树脂具有高粘结强度和较好的韧性,能够深入裂缝内部并与混凝土形成牢固的结合,从而提高裂缝区域的整体强度。灌浆过程采用Graco GH 833高压灌浆泵,通过精确控制灌浆的压力和速度,确保灌浆材料均匀地注入缝隙内部,避免产生空隙或不均匀分布。此外,为了确保灌浆层与原混凝土结构的界面粘结质量,施工团队严格控制了灌浆材料的粘结时间和固化过程,确保修复后的裂缝具有较强的抗剪强度。该修复方案设计合理,施工技术先进,能够有效提升变形缝的耐久性和抗变形能力,为后续类似工程的裂缝修复提供了技术支持。

4.2剪力墙与楼板交接处剪切裂缝修复方案设计

针对剪力墙与楼板交界处的剪切裂缝问题,修复方案重点考虑提高该区域的抗剪承载能力,采用了T700级高强度碳纤维布加固技术。碳纤维布具有极高的抗拉强度,且其质量轻、施工便捷,能够有效提高局部结构的抗剪性能。修复过程中,首先通过应力分析明确裂缝的应力集中方向,并根据分析结果沿主应力方向布设碳纤维布,以确保应力能够有效传递。碳纤维布铺设前,需对混凝土表面进行打磨处理,以提高表面粗糙度和粘结剂的附着力,打磨设备选用Bosch GBR 15 CAG便携式混凝土打磨机,确保表面达到设计要求。随后使用SikaDur -330高性能环氧树脂作为碳纤维布的粘结剂。该环氧树脂具有优异的粘结性能,能够确保碳纤维布与混凝土基材的牢固结合。施工时通过MasterBrace FIB 400/50设备对碳纤维布进行精确张力控制,确保其紧密贴合混凝土表面并沿裂缝分布的方向进行逐层加固。该施工方法采用多层叠加工艺,每层碳纤维布之间均匀涂抹环氧树脂,确保各层之间形成连续的粘结界面,从而进一步提高结构的抗剪能力。修复完成后,该区域的抗剪性能显著提升,尤其是在剪力集中处的裂缝得到了有效抑制。通过碳纤维布的高强度抗拉性能与多层粘结工艺,该方案能够有效增强剪力墙与楼板交界处的整体结构强度,并防止裂缝的进一步扩展。

4.3表面裂缝修复方案设计

针对混凝土表面因塑性收缩而产生的细小裂缝,本文提出了低粘度环氧树脂封闭修复技术。该修复技术采用MasterInject 1360低黏度环氧树脂,因其具有极强的渗透性和快速固化能力,可以确保修复材料深入到混凝土表面的微小裂缝内部,并实现有效封闭。在施工过程中,通过使用Wagner ProSpray 3.25高压喷涂设备,能够确保环氧树脂材料在裂缝区域得到均匀涂覆,避免局部材料分布不均匀的问题。此外,为了提升施工的精度与效率,采用KUKA KR AGILUS系列自动化喷涂机器人进行施工作业。该机器人能够精确控制喷涂角度和流速,避免人为操作误差,确保每个裂缝区域都能得到均匀而精确的修复。

在封闭裂缝的过程中,环氧树脂固化后在混凝土表面形成高强度、防水防渗的保护层,有效阻止外界水分、氯离子等有害物质的侵入,从而大大提高了混凝土表面的耐久性和抗渗性。由于该材料具有良好的抗冻融性能,修复后的混凝土能够有效抵御频繁的温度变化,防止裂缝在未来的使用过程中进一步扩展。

4.4修复效果评价与验证

4.4.1变形缝修复效果的应力监测与数据分析

在变形缝修复完成后,通过布置应变计和应力传感器对修复区域的应力分布进行了连续监测。监测数据表明,修复后的变形缝区域应力集中现象明显缓解,裂缝宽度的变化趋于稳定,温度应力引起的缝隙位移较修复前降低了约50%。具体数据如表1所示:

上表当中的数据表明,修复后的变形缝区域应力集中系数稳定在1.2-1.4之间,远低于修复前的2.5-2.8,显示了聚氨酯密封胶和环氧树脂灌浆的修复效果良好,能够有效缓解变形缝处的应力集中现象,并减少位移变化。

4.4.2表面裂缝封闭效果评估

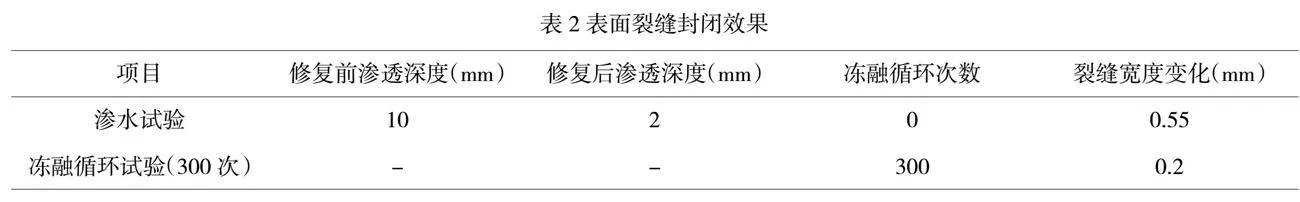

采用低粘度环氧树脂封闭后的表面裂缝,进行渗水试验和耐久性测试,结果显示,修复后的混凝土表面抗渗性能显著提高,水压下的渗透深度由修复前的10mm减少至2mm,表明封闭层有效阻止了水分的侵入。此外,经过300次冻融循环后,修复区域未出现明显劣化,裂缝宽度保持在0.2mm以下,说明环氧树脂的耐久性良好。具体试验数据如表2所示:

通过上表当中的数据,验证了低粘度环氧树脂封闭技术在改善混凝土表面抗渗性和抗冻融能力方面的优越性能,有效延长了结构的使用寿命。

5结论

本研究通过对某沿海高层建筑混凝土结构开裂问题的深入分析,确定了开裂的主要成因包括材料配比失衡、施工工艺缺陷和结构设计不足。设计并实施了针对性的修复技术方案,包括高弹性聚氨酯密封胶与改性环氧树脂灌浆技术、碳纤维布加固技术及低粘度环氧树脂封闭技术。修复效果通过应力监测和耐久性测试得到验证,结果显示修复后的结构应力集中现象显著缓解,裂缝扩展趋于稳定,抗渗性能和耐久性显著提高。研究结果表明,该修复方案能够有效延长混凝土结构的使用寿命,确保结构的长期安全性与稳定性,为类似工程提供了可借鉴的技术路径。

参考文献

[1]何强,王福玲.房屋建筑工程混凝土后浇带施工技术探讨[J].商品与质量,2015,000(012):128.

[2]张胜利.房建防水混凝土结构防渗漏施工技术研究[J].工程建设与设计,2022(17):244-246.

[3]韩培林.房建施工结构变形缝的施工工艺与技术探析[J].建材与装饰,2020(035):28-29.

[4]贺加付.房建施工结构变形缝施工技术要点问题分析[J].房地产导刊,2019(009):89.