试析亚洲基金会在美国对东南亚民主输出中的角色实践和影响

[摘要]美国私人基金会是美国对外进行民主输出的重要抓手,分析亚洲基金会在美国对东南亚民主输出中的角色实践和影响,能够深入细致地考察美国非政府组织政治参与的特征和影响。文章借助亚洲基金会相关档案资料和事实材料,以及国内外已有的研究成果,梳理其作为美国对东南亚民主输出推动者的角色定位及实践方式,并对其产生的影响进行分析论证。研究发现,亚洲基金会在东南亚主要通过支持民主选举项目和民主政治发展项目,支持妇女赋权运动和法治社会建设项目,以及支持政府治理改革和公民社会构建项目等方式参与东南亚国家的民主建设。从整体上看,亚洲基金会的角色实践为美国对东南亚民主输出提供助力,增加美国政府对东南亚民主政治建设的介入。与此同时,也加速亚洲基金会泛政治化的发展趋向,提升东南亚国家采取举措防范外部势力干预的警惕性。基于亚洲基金会在美国民主输出中对中国与东南亚国家互动合作软环境的侵蚀和其泛政治化发展趋势的外溢影响,中国有必要采取相应举措弱化和消解外部力量对中国与东南亚国家关系的干预,并有意识地防范和化解境外非政府组织的一系列涉华安全风险。

[关键词]美国民主输出;亚洲基金会;东南亚;国家安全

[作者简介]景丽娜,西南政法大学国家安全学院讲师,博士,重庆 401120

[中图分类号] D871.2;D833 [文献标识码] A [文章编号]1003-2479(2024)05-060-11

基于与美国政府部门在核心理念、运作模式和目标追求上的契合性,美国私人基金会不自觉地成为美国政府民主输出战略实施的重要推手。在实践中,美国私人基金会多通过自主开展项目、在政府资助下开展项目及与政府部门合作开展项目等形式,维护美国在其他国家和地区的所谓“民主”利益诉求,并在这个过程中以美国对外民主输出为核心,形成了基金会与对象国及美国内部的多层互动关系网络,以此推动美国民主输出战略目标的实现,维持并巩固美国的霸权地位。本文以美国在东南亚地区具有影响力的私人基金会——亚洲基金会1为例,探究其20世纪90年代在美国对东南亚民主输出中的角色定位、实践和影响,从更为微观、具体的视角考察美国对东南亚民主输出的过程和影响,并期望在深入分析的基础上,结合时代背景和现实发展,为塑造中国与东南亚国家关系发展的软环境、防范境外非政府组织涉华安全风险、维护国家安全等提供有益思考。

一、亚洲基金会在美国对东南亚民主输出中推动者角色的形成

在第三世界国家的政治发展中,西方国家在其政治体制发生变化的过程中产生了不容忽视的影响,且总是在第三世界国家“统治集团遭到群众唾弃、地位不稳时”,插手干预这些国家的政治发展,“抛弃失掉民心的旧集团,扶持比较得民心的新领导人”。对美国而言,借助政治、文化、经济手段在第三世界国家推行所谓民主制度则是其惯常手段2。在美国对外民主输出中,官私合作是其重要方式。亚洲基金会在美国对东南亚民主输出中形成的推动者角色,源于其对东南亚民主政治发展中的能动性有一定的期待,东南亚当地对民主政治发展有一定的需求,以及美国政府部门在对东南亚民主输出过程中也对亚洲基金会有一定的期望。

(一)美国对东南亚战略中的民主输出

从战略演变的角度看,第二次世界大战结束后,东南亚地区经历了美国在战略上“善意的忽视”“选择性再接触”“全方位介入”3个阶段,到奥巴马政府时期达到了前所未有的“战略高度”,再到特朗普政府“印太战略”的提出,东南亚地区的战略地位依然凸显,从未消退1。在整个冷战期间,美国对东南亚地区的具体政策表现出一些显著特征,包括东南亚地区在美国对外战略中经历“很低—很高—较低—较高—较正常”的演变过程,美国的主要战略目标是反华反苏,遏制共产主义的发展2。1994年,美国《国家安全战略报告》提出“参与和扩展战略”,将“推广民主”作为实现美国战略利益追求和维护其霸权地位的重要手段。在实践中,将人道主义援助视为促进人权和民主的重要途径,为民主制度的推广和民主政治的发展夯实基础3。随着民主化浪潮在20世纪90年代兴起,美国更加重视在东南亚地区推行“民主扩展”,干预地区国家的政治体制改革。对美国而言,“在国外促进民主和人权……是加强美国国家安全的可靠战略途径”4。有效的战略传播不仅可以最大限度地减少国家安全所面临的威胁,而且能够在政策规划和实施方面支持国家安全5,这也是美国在东南亚地区广泛开展民主价值战略性传播的动力所在。

在对东南亚民主输出过程中,美国期望通过支持其所认为的公平的民主选举、有效的政府治理、健全的公民社会等,促进地区的民主政治发展,实现推广美式民主价值和民主制度的战略目标。在具体实践中,美国政府重视借助私人基金会的非官方背景优势,落实其民主输出的战略方针。主要体现在,美国政府部门支持私人基金会与对象国的潜在反对派建立联系,通过提供资金、顾问等形式,干涉或影响对象国的政治发展和政权交替。著名美国问题学者王缉思指出,“如果美国以自由主义为核心的意识形态为其霸权行为提供了思想基础的话,民主则为其霸权行为提供了制度基础,使美国人在国家的旗号下团结对外”6。这也是美国竭尽全力在东南亚地区推进民主改革和发展的驱动力,即将支持民主发展的国家团结在美国周围,进而维护其霸权地位。当然,美国对外进行民主输出的方式往往比较隐蔽,也甚为重视民主制度输出的细节问题,即根据目标国家的实际情况制定民主化的援助方案;关注重要目标对象的认知变化,将聚焦点放在目标国家的新青年、中产阶级、社会团体以及草根组织上;实施民主制度输出的手法多元且态度灵活7。美国对东南亚地区民主输出亦是如此,美国政府部门通过调动亚洲基金会等非政府组织积极参与其中,集中力量促进其民主输出方案的落实和优化,实现其在当地输出美式民主的战略目标。

(二)亚洲基金会在美国对东南亚民主输出中扮演的角色

角色是由角色扮演者、社会关系体系、社会地位、社会期望及行为模式5个基本要素构成的,可被定义为“个人在社会关系体系中处于特定社会地位、并符合社会要求的一套个人行为模式”8。在国际关系领域,卡列维·霍尔斯蒂(Kalevi J. Holsti)在对国家角色观念作出定义的基础上提出,国家的“角色表演”主要受到“自我角色观念”“地位”“他者的规定”3个因素的影响1。可以说,国际体系中行为体所扮演的角色往往受其所处的政治环境、政治制度、国际环境等因素的影响。之后,角色理论在国际关系研究中的发展也因建构主义学派的研究进一步深化,并被广泛运用于外交政策的分析和研究。

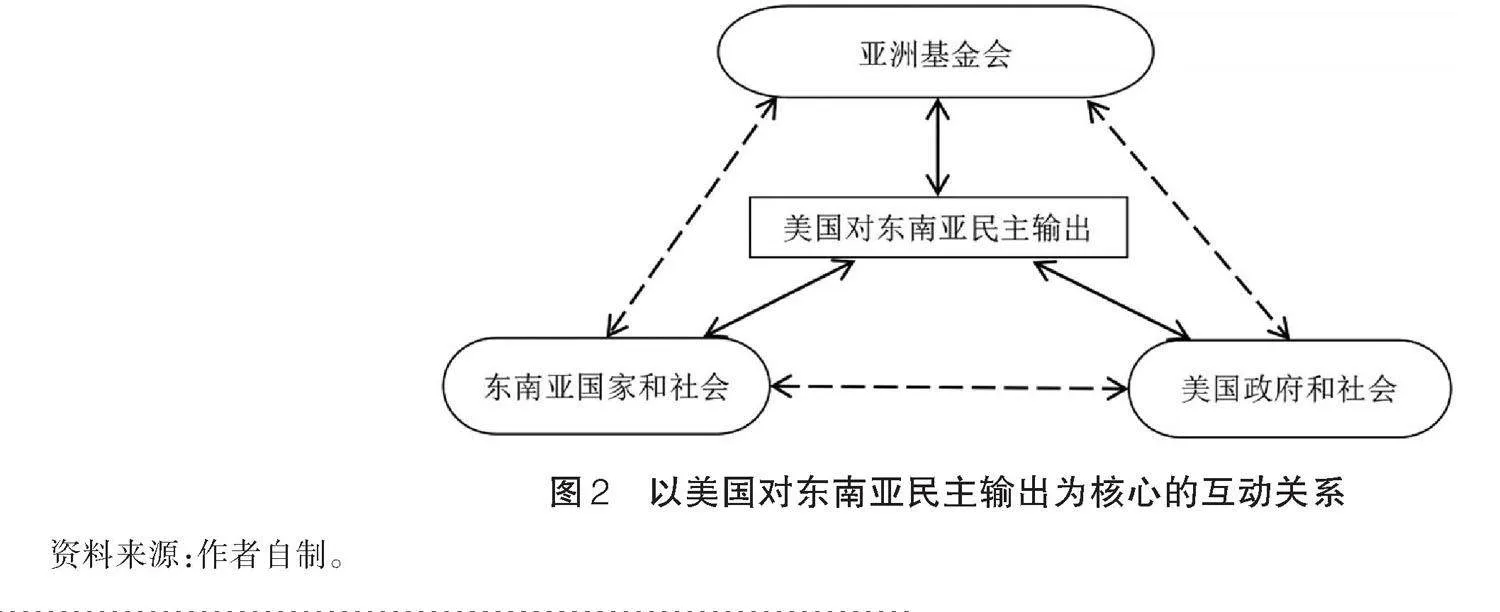

在美国对东南亚民主输出的过程中,亚洲基金会的角色定位取决于其对自我角色的认知、发展基础和社会地位,以及他者对其的角色期待等。其中,他者的角色期待在一定程度上也会影响亚洲基金会对自我角色的认知。整体上看,基于对民主价值、民主政治、民主发展等的认知共识和实践积累,亚洲基金会与美国对东南亚民主输出的实施者有一定的角色耦合,并在美国对东南亚的民主输出中扮演着推动者的角色(图1)。

图1 亚洲基金会民主推动者角色的形成

资料来源:作者自制。

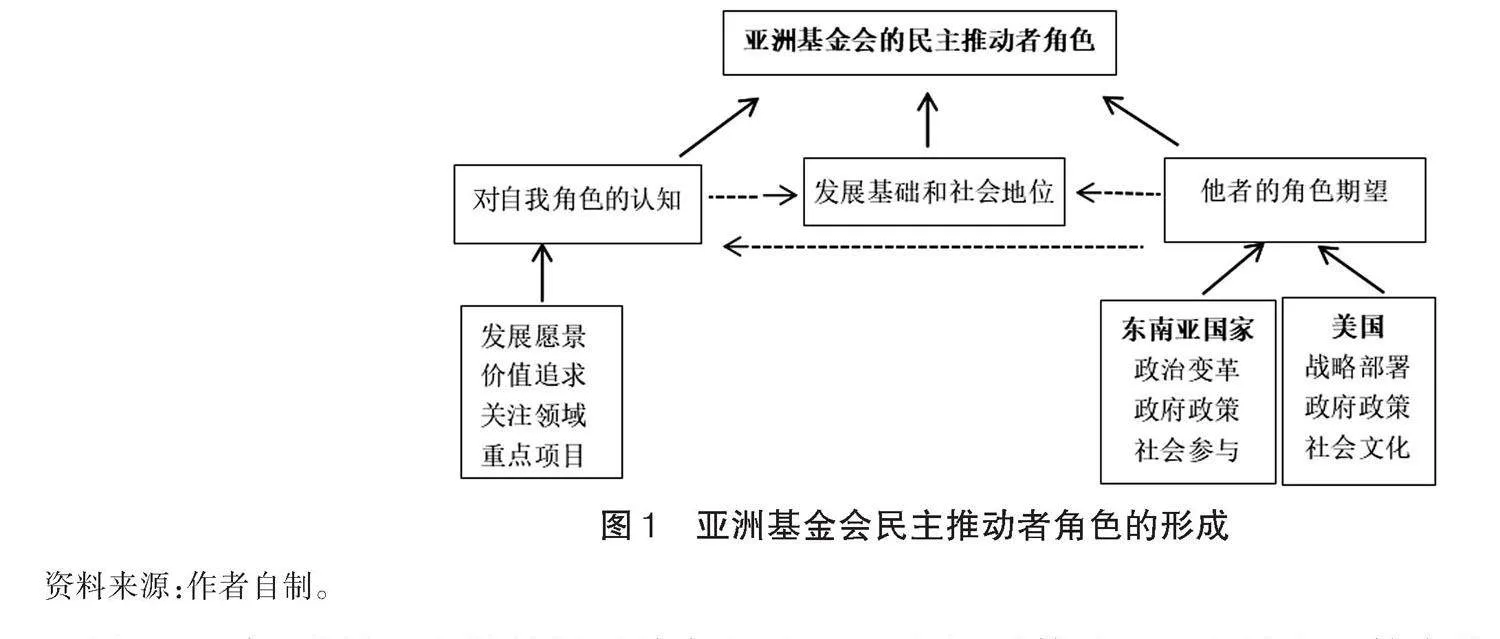

对美国而言,世界民主的前景对其意义重大。因此,对外进行民主输出既符合美国自身的战略追求,也与追求民主转型国家的需求相契合。亚洲基金会作为民主推动者的角色实践,从关系维度协调着美国与东南亚国家间的关系。在参与美国对东南亚民主输出的过程中,形成以美国民主输出为核心,亚洲基金会与美国政府和社会,以及东南亚国家和社会间紧密互动的关系网络(图2)。在互动过程中,亚洲基金会充分体现其作为民主推动者的能动性和执行力,积极发挥其组织协调功能,通过支持民主选举、推动法治社会建设、提升政府治理能力等相关项目的开展,有意或无意地配合美国政府的民主输出,使美国对东南亚国家民主政治发展的干预更为广泛和深入。此外,由亚洲基金会等非政府组织参与的美国对东南亚的民主输出所采用的往往是一种具有示范性和渗透性的模式。即向东南亚国家展示美国民主价值的吸引力、民主制度的优越性和效力等,以此深化东南亚当地政府、社会和民众对美国民主价值和民主制度的认知和体悟。

图2 以美国对东南亚民主输出为核心的互动关系

资料来源:作者自制。

二、亚洲基金会作为民主输出推动者角色的实践方式

美国以其自身制度作为衡量标准对外进行民主输出。亚洲基金会在东南亚地区通过支持民主选举项目和民主政治发展项目、妇女赋权运动和法治社会建设项目,以及政府治理改革和公民社会构建项目等方式,扮演其作为美国对东南亚民主输出推动者的角色。

(一)支持东南亚国家的民主选举开展和民主政治发展

一是提供选举援助,为民主选举的开展提供基础保障。例如,扩大民主圈子是美国克林顿政府进行民主输出的有机组成,美国希望能够在施加影响并存在机会的地方大展拳脚,尤其是帮助新兴民主政体的生存与发展1。20世纪90年代,借助媒体力量为民主选举造势则是重要选项。在马来西亚,亚洲基金会于1990年通过向亚洲媒介信息和传播中心(AMIC)2提供赠款,资助其开展马来西亚大选期间大众媒体作用的相关研究。在泰国,亚洲基金会向泰国新闻发展研究所提供援助,鼓励泰国媒体努力保护其应享有的自由,并提高媒体的专业水平3,为民主选举的开展塑造环境。为促进泰国政治进程和选举制度的相关研究,亚洲基金会还帮助泰国创建了第一个选举研究中心。在柬埔寨,亚洲基金会在1993年向当地公共利益和人权组织提供赠款并安排顾问人员;对21000多名当地人进行投票教育和人权方面的培训;开展有关选举进程、民主治理和新宪法的公共服务电视节目等项目。期间,亚洲基金会还印制了一万多份小册子,在柬埔寨全国范围内开展公民教育活动,对选民进行无记名投票和选民权利的普及教育4。1992年是东南亚民主政治发展具有里程碑意义的一年。菲律宾第一次以和平选举的方式实现行政权力的过渡;泰国大选的举行使民主联盟上台执政。这些事件虽然是有益的,但也只展现了民主化进程的一个方面,即“不能把自由选举等同于民主,民众的热情很难保证它(民主)会生根发芽”5。所以,东南亚国家的民主选举成果巩固和民主政治发展还有很长的路要走。

二是开展“民主种子”项目,促进当地民主政治发展。民主政治发展的落脚点在于民众的幸福。美国许多决策者认为,第三世界国家不稳定的政权、贫困饥饿的蔓延,以及因此而出现的“心怀不满的民众”,可能会影响民主政治的发展,而这与美国维护其世界大国的地位相悖,且可能会对美国的国家安全产生颠覆性的威胁6。解决饥荒问题不仅能够稳定第三世界国家的社会发展,也能为民主机制建设扫除一些障碍,基于此,亚洲基金会的“民主种子”项目应运而生。亚洲基金会在东南亚“民主种子”项目的开展,主要聚焦于该地区国家农业发展和社区建设问题。以菲律宾为例,亚洲基金会将“民主种子”项目视为契机,以在实践中提供的“种子”作为媒介,传播美国的民主价值观,并争取菲律宾民众的理解和支持7。换言之,亚洲基金会“民主种子”项目的开展,借助对美式民主价值观的战略性传播,助力美国政府实现其战略诉求。在缅甸,缅甸大众教育组织8对管理“民主种子”项目很有兴趣,并积极与其他聚焦于乡村和地区发展的私营志愿组织合作,力求尽可能鼓励这些自助团体参与“民主种子”项目的开展。同时,拓展与缅甸大众教育组织的合作也完全符合亚洲基金会的行事原则和美国民主输出的手段选择,即通过支持当地组织和机构发挥其主观能动性,促进地区的民主发展与进步。1982年8月,在美国国务院要求下,亚洲基金会制定了与总统里根所提出的促进民主发展目标相契合的“增强亚洲与太平洋地区民主的基础建设计划”,该计划的推进强调协助亚洲国家充实其民主制度建设,特别是那些与立法、司法、人权保障,以及政府体系建设相关的议题1。为干预东南亚国家代议制政府的建设,亚洲基金会在泰国和菲律宾还协助建立类似美国国会奖学金的立法奖学金计划,为年轻的专业人士提供参与立法工作的机会。

(二)支持东南亚国家的妇女赋权运动和法治社会建设

开展女性赋权运动,提升女性的政治意识和参政热情。政治学家罗伯特·达尔(Robert A. Dahl)认为,“民主国家的一个重要特征,就是政府不断地对公民的选择做出响应,公民在政治上被一视同仁”2。东南亚国家的女性在各国总人口中虽占有一定的比例,但是女性的社会地位和参政热情普遍不高。在印度尼西亚,亚洲基金会帮助其全国妇女地位委员会举办专题研讨会,就妇女在国家发展中的作用提出具体建议,并将其纳入印度尼西亚五年发展规划3。在新加坡,亚洲基金会向女律师协会和妇女行动与研究协会(AWARE)提供赠款,用于支持与法律知识有关的论坛和研究,并积极筹备建立家庭法院。为保障女性权利,亚洲基金会为泰国性别发展研究所开展“性别观察”(Gender Watch)项目提供支持。“性别观察”项目是一个旨在监测国民议会影响妇女政策的项目,在合作过程中兼顾处理女性问题、维护女性的权益和诉求4。1993年,亚洲基金会启动了妇女参政项目(Women in Politics program),该项目是其支持女性参与民主政治发展的重要组成部分。1994年1月,妇女参政项目在菲律宾举行了第一次区域会议,汇集了16个亚洲及太平洋岛国的女性领导人,探讨调动资源支持妇女组织发挥其潜力,提升女性群体的领导力,将女性的观点和看法纳入政策议程,并倡导、制定和执行促进妇女政治参与的法律工作5。在越南,亚洲基金会在1995年通过妇女参政项目为各层级参选的女性政治候选人提供自由市场政策制定和公共管理方面的培训,并支持她们参与当年11月举行的人民委员会选举。在正式选举中,越南妇女的代表率从之前的12%增加到20%以上6。这些合作项目的开展一定程度上推动了东南亚国家妇女赋权运动的发展和女性协会的创办。

开展法律援助项目,培育民众的法律意识和从业者的法律服务能力。美国当权者认为,“尊重人权是自由、民主国家在为扩大影响而进行的和平斗争中最重要的优势”,所以,美国应该尽最大可能运用这一武器7。然而,只有司法体系的建设与完善,才能够为公民的基本权利提供保障,使民众能够借助法律工具维护自身的合法权益。亚洲基金会支持30多个不同的组织,通过提供关于基本人权的公共教育向妇女、农民和其他弱势群体提供法律援助;促进政府与公民进行人权对话;以及成立人权监督委员会促进人权发展。在菲律宾,亚洲基金会支持该国国会研究培训服务处(CRTS)8为立法人员开展培训,提供关于其国内和国际政策问题的客观信息和分析,促进非政府组织参与立法决策,并为讨论政策问题和未决立法组织跨部门的论坛。例如,在1991年,亚洲基金会就支持菲律宾国会研究培训服务处为1700多名参与者组织了31次培训活动,其中包括国会议员和工作人员、秘书处人员、立法联络官和对公共政策感兴趣的非政府组织代表1。在越南法律改革领域,亚洲基金会在1993年共支持23位越南法官和行政官员访问泰国和其他东南亚国家,考察其他国家的行政法和商法体系2。在柬埔寨,亚洲基金会在法律法学院入学考试(LSAT)领域发起一系列持续性的法律教育项目,通过向国际人权法组织(International Human Rights Law Group)提供赠款,帮助25位柬埔寨人参与成为公共辩护人的专项培训,解决其缺乏受过专业培训的法律人才的问题。1994年,亚洲基金会在柬埔寨马德望开展省级法院改革进程,其中就包括对法官、检察官和辩护人的培训3。鉴于非政府组织在公共政策和环境领域也有一定的影响力,亚洲基金会还帮助泰国建立了第一个公众环境法律中心,加强重要的非政府组织对公众意识和政策进程产生建设性影响的能力,并支持非政府组织增加关于公共、私人和政府对紧迫环境问题做出及时反应的对话倡议。

(三)支持东南亚国家的政府治理改革与公民社会构建

参与东南亚国家地方治理模式改革与创新。在民主转型过程中,发展中国家最需要的是有一个有效的政府来管理国家,帮助民众改善生活环境,并兑现其当选时的承诺。所以说,民主转型国家的政府“不仅是要民主选举出来的,奉行民主的一套制度,而且还能有效地推行对民众切实有益的公众计划 ”4。1991年,亚洲基金会为老挝国家工商会(LNCCI)在加强私营部门管理、提供行政协助、海外管理培训和技术援助方面的改革创新提供支持,并为老挝对外经济关系部在万象设立外商投资服务中心提供帮助,期间还资助了一本外商投资的杂志,并在国际市场上发行和销售5。在印度尼西亚,亚洲基金会支持其众议院研究和信息中心的工作,支持该中心举办关于人权、刑法、国家立法、经济发展、领土自治和国际协定的研讨会及讲习班,随着法律和经济方面的学者加入研究服务,亚洲基金会还为印度尼西亚众议院的研究人员和工作人员提供经济学相关的培训。此外,东南亚国家民主制度发展所面临的困境之一,就是与民主制度相适应的民主治理方式效用不显。从政府的统治到治理,这个过程不仅是一种范式上的变迁,亦是国家治理方式的根本转变,东南亚国家的民主巩固需要既重视政治体制的转型,也要给予管理方式足够的关注,才能实现“双重民主化”6。亚洲基金会在参与美国对东南亚的民主输出过程中,也关注当地政府治理模式改革中公私合作的发展。在菲律宾,亚洲基金会实现了与当地公私主体合作解决菲律宾所面临的问题。例如,亚洲基金会协助菲律宾政府机构审查选举进程以及在公共论坛上提出公共政策问题等相关事宜;支持菲律宾国家和地方各级层面的选举管理培训;通过与私人团体合作加强国家的多元化基础设施建设。为保证向这些项目提供资金,亚洲基金会还为菲律宾创立了美国友谊基金,并积极寻求私人捐款7。

关注东南亚当地社区发展与公民社会建设。朱莉·费希尔(Julie Fisher)认为,“在基层组织中赋权,具有使权力结构民主化的潜力”,因为基层组织的支持能够加强民众之间的联系,推动这些国家内部的民主化建设,并影响政府能力的发挥,从而促进自下而上和自上而下的民主化进程1。在印度尼西亚,亚洲基金会鼓励当地公民参与影响其生活和社区的决策。1990年,印度尼西亚一些非政府组织在亚洲基金会支持下,举办了关于工业发展、宗教和国家发展、政治交流和经济决策等专题会议,使与会组织和个体在讨论中了解政府政策变化,并结合实际需求提出相应的政策建议。在菲律宾,亚洲基金会在1994—1995年连续为菲律宾国际和战略研究所(Institute for International and Strategic Studies)提供赠款,帮助150多名来自菲律宾商界、政府、学术界、非政府组织、工业界和公民团体的人士参与菲律宾“面对亚太挑战”战略经济蓝图的制定2。1994年,亚洲基金会在柬埔寨继续向主要的人权组织,如柬埔寨促进和保卫人权联盟、柬埔寨人权研究所提供支持,使它们能够自主开展公民教育和人权培训项目,监督和调查侵犯人权的行为。沃尔特·罗斯托(Walt Rostow)认为,在与西方的交往过程中,可能会使对象国家在思想、知识、制度等方面发生变化,他称之为“示范效应”,即“外部的价值和方法可以使停滞的当地制度发生转变,推动传统文化走向进步”3。亚洲基金会在支持东南亚当地社区发展与公民社会建设的相关项目中,对民众自主性和能力提升的重视,在一定程度上为美国干预东南亚民主政治发展形成了民意支持。

三、亚洲基金会参与美国对东南亚民主输出的影响

在美国对东南亚民主输出过程中,亚洲基金会通过采取自主开展项目、在政府资助下开展项目,以及与政府部门开展项目合作等方式,深度参与东南亚国家的民主项目和活动实践,这增加了美国政府对东南亚民主政治建设的介入,也导致亚洲基金会在多重利益驱动下的泛政治化趋势日益凸显,与此同时,亚洲基金会的民主项目对东南亚国家的政治发展、社会稳定产生的负面影响,也提升了地区国家防范外部势力干预其国家政治发展的警惕性。

(一)官私合作增加了美国政府对东南亚民主政治建设的介入

在美国主张官私合作对东南亚进行民主输出的过程中,亚洲基金会支持东南亚国家民主选举和民主政治发展的项目,不仅为民主选举项目提供资金、技术和人员的支持,而且还介入东南亚国家的民主改革,开展“民主种子”项目并参与民主机制建设。与此同时,亚洲基金会通过支持女性赋权运动、创办女性协会、开展法律项目、培育公民意识等举措,在一定程度上促进了东南亚国家民主法治社会的建设。在东南亚当地政府治理改革和公民社会构建方面,亚洲基金会通过提供培训和资助,深入参与当地政府改革治理的过程,并探索搭建东南亚当地社会与外部组织、机构的合作平台,使其在促进东南亚国家社区发展和公民社会建设方面发挥作用。综合来看,在美国对东南亚民主输出采取的官私合作过程中,亚洲基金会通过出资、策划、培训等方式,使美国政府对东南亚民主政治发展的参与程度更为深入,充分发挥了其作为美国在东南亚民主输出推动者的协调功能。然而,与美国政府在第三世界国家所开展的民主选举项目、公民社会项目相类似,亚洲基金会这种长期性、深层次的民主选举和发展项目本身也增加了美国政府介入对象国内政的可能性,并使对象国内部相关主体间的关系更为复杂。

在东南亚国家民主制度建设过程中,相对政府项目的规范化以及官方对官方的运作模式,亚洲基金会多以间接形式为东南亚当地民主改革和制度建设提供支持,具有很大的灵活性和可操作空间,丰富了美国政府对东南亚国家民主政治建设深度参与和介入的方式。甚至可以说,亚洲基金会与美国政府部门在东南亚民主输出过程中可能采取的具体方式不同,但双方期望达成的使命有一定的耦合性,并通过项目实践和活动开展取得了类似的效果。例如,亚洲基金会在促进东南亚国家民主政治建设的过程中,将主要的关注点放在民主选举和民主改革、妇女赋权和法治社会、政府治理和公民社会等相关议题上,这些偏重与美国民主制度输出的着力点紧密关联,表现在美国重视民主选举、政治体制建设、新闻自由、加强法治、保护人权、公民社会建设等议题1。亚洲基金会在东南亚开展的民主发展项目,对这些议题均有不同程度的参与及支持,丰富了美国对东南亚民主输出的方式和方法,并在一定程度上实现了其进行民主输出的战略诉求。正如莫顿·霍尔珀林(Morton Halperin)所言,美国作为民主国家的榜样应该带头推动民主进程发展,“当一个民族试图举行自由选举并建立宪政民主政体时,美国和国际社会不仅应该提供帮助,而且应该‘保证’选举结果。”2亚洲基金会作为美国对东南亚民主输出的推动者,其支持民主选举和促进民主政治发展的项目正是如此实践的,同时也增加了美国政府对东南亚国家政治发展的介入。

(二)在多重利益驱动下亚洲基金会的泛政治化趋向日益显著

亚洲基金会作为美国对东南亚民主输出的推动者,借助美国政府部门的支持及在东南亚当地搭建的驻地工作网络,使其本身的发展取得了巨大突破,并且提升了其在地区层面的影响力。一方面是亚洲基金会的项目开展为亚洲国家发展提供了一些帮助;另一方面则是亚洲基金会的运作采取了与美国政府多部门协调、盘活多样化资源和平台的应用策略3。但与此同时,亚洲基金会在自身发展诉求、国家利益驱使等多重因素驱动下所开展的具有政治性质和意识形态目的的项目与活动,使其作为非政府组织的民间性、公益性、独立性和非营利性逐渐缺位或者丧失,并趋向泛政治化发展。具体表现为亚洲基金会对东南亚部分国家的援助发展、改善治理、促进人权等项目投入带有明显的政治企图,并将保障民主选举、促进民主改革、发展民主社会作为项目开展的深层次目标。如威廉·富布莱特(William Fulbright)所言,“我们绝大多数人深深地依恋着自己的价值观念,并笃信自己的优势和长处”,但是反观外交政策的实质,就会发现政治领袖们的慷慨陈词多于对真实政策的阐述,“更常见的却是模糊他们的真实政策,我们通常是在掩饰我们的激烈争夺和私利”4。亚洲基金会在美国对东南亚民主输出的参与过程中所呈现出的泛政治化发展,也致使其与“建设一个和平、公正、繁荣的亚洲”的发展愿景相背离。

美国对东南亚的民主输出本身也存在问题,这也是亚洲基金会所未能幸免的。包括亚洲基金会在内的参与美国对东南亚国家民主输出的诸多主体,其民主援助多数“集中关注短期创议和短期结果如选举、人权及媒体等,没有推动建立长期、持续的民主制度”5。另外,亚洲基金会等非政府组织的泛政治化发展,使它们开展长期性、更为深入的民主援助本身也会有介入他国内政之嫌,导致其与受援对象之间的关系更加复杂多变,并面临多重质疑和考验。当然,从民主制度发展的历史脉络看,民主选举的普及和实现并不等于民主政治的建成,这是东南亚国家民主政治发展过程中最大的现实问题,其民主道路的实现还需要与社会发展和制度建设等相匹配,才能实现真正意义上的民主。亚洲基金会尽管基于与美国政府部门在利益追求上的契合性,像其他非政府组织一样,借助其“民间性、公益性、独立性和非营利性的特征”,在对象国开展项目和活动中,发挥其较之政府部门所独有的“贴和优势、信任优势和弹性优势”1,在美国对东南亚民主输出中发挥其推动者的角色功能,但其泛政治化的发展趋向也意味着其所宣扬的中立站位正在逐渐缺失,并使亚洲基金会从根本上服务于美国政府战略利益诉求的本质暴露无遗。

(三)民主输出累积的不稳定因素提升了地区国家防范干预的警惕性

亚洲基金会在美国对东南亚民主输出过程中所开展的多元化民主项目,使东南亚国家的项目参与主体、具体受众和当地社会意识形态出现西化现象,并使部分东南亚国家的政治制度发展不断靠近西方标准,加之其民主输出在当地所累积的社会不稳定因素均引起了大部分国家的警觉,从而使它们积极探索符合本国实际的政治发展方向和路线,不断为国家的政治安全夯实基础。例如,亚洲基金会作为外部力量在东南亚地区通过具体项目经验和所积累的资源、关系网络辅助其政治目标的实现,也突出了其在行动与言语表态之间的矛盾。而且,亚洲基金会在阻止东南亚当地民众和社会团体倒向共产主义阵营的同时,采取项目、人员、资金等相关配套措施进行民主输出,对越南、老挝等奉行共产主义的政党政权提出了挑战,影响这些国家的政权稳定,与其所奉行的保持中立站位相悖,这也激起了这些国家采取反美行动的自觉性。另外,在支持民主选举、青年培训、“民主种子”项目等的开展过程中,亚洲基金会借助网络媒体、文化交流、人员互动等活动广泛传播西方民主思想,也使得东南亚当地的社会思想文化充斥着矛盾和分化,冲击当地主流意识形态的主导地位。对此,菲律宾等国家在英语的普及和发展本国文化方面都采取了相应的措施,维护其国家文化安全。

戈登·怀特(Gordon White)认为:“发展中国家的‘公民社会’现在已经被提供援助者看作是进行外部干预的一个合法领域”,以及他们在国际社会管理中深化参与程度的过程2。亚洲基金会在促进东南亚国家民主政治发展的过程中,将当地公民社会的建设看作必要条件,并重视对东南亚当地非政府组织的投入,支持它们所发起和组织的游行示威和抗议集会,也影响了东南亚国家的政治稳定与发展。例如,亚洲基金会往往会为东南亚当地公民社会的发展提供一些前期资助,类似于“种子钱”,使他们去探索和实践,拓宽发展思路。而民主转型总是存在差异,可能会反映在转型的过程、涉及的阶级、存在的政治问题等方面,为此,民主转型的“动态模型”需要充分考虑不同群体参与的可能性,他们可能会成为民主发展的重要推动力3。亚洲基金会在东南亚开展多样化民主发展项目的过程中,也多方位介入当地内政,影响其政治模式选择、重要选举进行和政策站位确立等。如在防范外部势力干预其政治发展方面,越南在严厉打击国内的反政府势力、严防西方“和平演变”的同时,通过促进经济发展提高民众的生活水平,通过加强思想政治教育坚定夯实政治基础,以此抵御美国的“民主输出”4。

四、结语

东南亚是美国民主输出战略部署不可或缺的一环,亚洲基金会作为美国在东南亚地区较有影响力的私人基金会,其在东南亚开展的民主项目为美国对东南亚民主输出提供了助力。但因亚洲基金会在东南亚的民主项目深受冷战思维影响,其在开展民主选举、妇女赋权、政府治理等相关项目的同时,也向东南亚当地的政府机构、社会团体和普通大众传递涉华的负面信息,并通过关注青年群体的成长与发展,有倾向性地引导东南亚当地华侨华人“心向”住在国,使得中国与东南亚国家双边、多边互动合作的软环境受到侵蚀。究其本质,亚洲基金会在东南亚的民主价值宣传和民主制度建设等项目本身就充斥着观念预设和对立思维,通过民主对抗威权的叙事来深化对立站位,并以片面性的话语叙事构建中国是地区“威胁”的形象。为弱化、消解外部力量干预对中国与东南亚国家关系的影响,应着力做好以下几个方面的工作。

一是保持好中国与东南亚国家合作伙伴关系全方位、多层次发展的趋势。为防范以美国为代表的外部势力过度干预和介入对中国与东南亚国家合作伙伴关系造成影响,中国应巩固和拓展与东南亚国家在多领域、多层次的合作机制建设,增强优势互补以实现互利共赢。进一步深化澜沧江—湄公河合作机制建设,丰富与中南半岛国家在社会民生领域的合作,提升中南半岛国家在澜沧江—湄公河合作中的参与度和获得感。二是发挥好多元主体在中国对东南亚国家公共外交中的作用。在对东南亚的公共外交开展中,通过优化主体结构布局提升公共外交效果,鼓励诸如中国丝绸之路基金会一类的专业型基金会的参与,有针对性地关注东南亚国家的诉求和发展情况,提出有价值性和实操性的调研和政策报告,并将其作为共建“一带一路”的配套设施积极付诸实践;鼓励东南亚华侨华人发挥在中国与东南亚国家沟通交流中的桥梁作用,实现互动交流的机制化和常态化,促进中国与东南亚国家民心相通。三是塑造好中国在东南亚国家的话语环境。面对美国在民主输出中所传递的有导向性的信息和塑造对立的话语环境,中国应勇于与美国进行话语博弈,充分利用数智时代的媒介力量做好战略传播,有理有据地表达中国的立场和主张,塑造积极良好的舆论态势,以为中国与东南亚国家妥善合理地处理热点问题夯实民意基础。

通过深入分析亚洲基金会在东南亚地区的民主项目和实践活动,及其对东南亚国家民主政治发展的支持和介入,也使我们认识到,境外非政府组织公益性之外的泛政治化发展趋势已逐渐显化。与此同时,我们也应更加深刻地意识到,在新时期,仅从慈善的角度看待境外非政府组织的项目和活动是远远不够的,而将其相关的对外项目均贴上意识形态的标签也是不够客观合理的。面对新形势下境外非政府组织在华活动的范围和领域的拓展、社会影响和作用的凸显,其活动情况也更为纷繁复杂,影响的不确定性也不断增强,对其项目与活动所衍生的一系列问题理应引起各方面的高度关注。中共二十大报告指出,“国家安全是民族复兴的根基,社会稳定是国家强盛的前提”,我们要“坚决维护国家安全,防范化解重大风险”。总体国家安全观是维护国家安全的根本遵循,其在国家安全理论建设、国家安全风险防范体系建构中具有重要的指导价值。基于此,对新时期境外非政府组织涉华风险的防范和治理,更应坚定不移地贯彻总体国家安全观,维护国家安全和社会稳定大局。

首先,应贯彻落实总体国家安全观对防范监管境外非政府组织工作的指导。总体国家安全观是新形势下塑造和维护国家安全的行动指南,其涵盖了政治、军事、文化、社会等多个安全领域,要牢固树立并贯彻总体国家安全观,在境外非政府组织的防范和治理中坚持发展与安全并重,把握好开放与安全之间的关系,着力维护国家安全并塑造国家安全环境。其次,应着力构建境外非政府组织涉华安全风险的管理体系。面对境外非政府组织的泛政治化发展,应在落实《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》要求的基础上,明确境外非政府组织登记备案工作的细则、管理主体、落实流程,加强对业务主管机关和部门管理人员的专业培训,提升其工作技能并为跨部门合作管理搭建关系网络,以实现信息资源的共享和信息的高效流通。最后,应积极完善境外非政府组织涉华安全风险管理的评估。应对境外非政府组织涉华安全风险进行识别、分析和评价,通过量化测评全面认识境外非政府组织涉华安全风险可能带来的损失与影响,从而确定风险防范治理的优先等级,在此基础上,提出防范和治理境外非政府组织国家安全风险的应对政策,使相关主管机关和部门对在华境外非政府组织的管理工作有的放矢。

(责任编辑:张 磊)

An Analysis of the Role, Practice and Influence of the Asia Foundation in the U.S. Export of

Democracy to Southeast Asia

Jing Lina (Southwest University of Political Science & Law, Chongqing, 401120, China)

Abstract: American private foundations are an important handle for the United States to export its democracy to the outside world. Analyzing the role, practice and influence of the Asia Foundation in the U.S. export of democracy to Southeast Asia can thoroughly and meticulously examine the characteristics and impact of non-governmental organizations' political participation.This paper utilizes the relevant archival and facts of the Asia Foundation, as well as existing research results at home and abroad, to clarify its role positioning,practice and influence as a promoter of the U.S. export of democracy to Southeast Asia. It is found that the Asia Foundation participates in the democratic construction in Southeast Asian countries by supporting democratic elections and democratic political development, the empowerment of women and the building of a rule of law society, and the governance reform and civil society construction in Southeast Asian countries.Overall, the practice of the Asia Foundation has provided assistance for the U.S. democracy export in Southeast Asia,increasing the involvement of the U.S. government in the construction of democratic politics in Southeast Asia.At the same time,it has also accelerated the development of the Asia Foundation's pan-politicization and increased the vigilance of Southeast Asia to take measures to prevent external interference.Based on the erosion of the soft environment for interaction and cooperation between China and Southeast Asian countries in democracy export by the Asia Foundation, as well as the spillover impacts of its trend towards pan-politicization, it is necessary to take corresponding measures to weaken and eliminate external intervention in China-Southeast Asian relations, and consciously prevent and resolve a series of security risks posed by foreign non-governmental organizations involved in China.

Keywords: U.S. export of democracy; the Asia Foundation;Southeast Asia; national security

[基金项目] 重庆市社会科学规划博士项目“国家安全视域下中国特色的战略传播体系构建研究”(2022BS009)

1亚洲基金会的前身为1951年成立的自由亚洲委员会(Committee for a Free Asia),1954年正式更名为亚洲基金会(the Asia Foundation),现任会长及首席执行官为劳拉·米勒(Laurel E. Miller)。

2李琮.第三世界论[M].北京:世界知识出版社,1993:444.

1任远喆.特朗普政府的东南亚政策解析[J].美国研究,2019(1):49-70.

2潘一宁等著.国际因素与当代东南亚国家政治发展[M].北京:中国社会科学出版社,2004:116.

3The White House.A National Security Strategy of Engagement and Enlargement[R].Washington, D.C.: The White House,1994.

4DOBRIANSKY P. J. Human rights and U. S. foreign policy[J].The washington quarterly,1989(2):150-169.

5DAIRO M.The connection between national security and communication[J].Specialty journal of knowledge management,2017(4):1-11.

6王缉思.美国霸权的逻辑[J].美国研究,2003(3):7-29.

7金英君.美国“民主制度输出”战略解析[J].马克思主义研究,2019(4):139-148.

8奚从清,俞国良.角色理论研究[M].杭州:杭州大学出版社,1991:6.

1 HOLSTI K. J. National role conceptions in the study of foreign policy[J].International studies quarterly,1970(3):233-309.

1罗艳华.美国民主输出的战略手段与现实困境[J].人民论坛,2021(35):40-43.

2亚洲媒介信息与传播中心(AMIC,Asia Media Information and Communication Center)成立于1971年,总部设在新加坡,是一个非营利、非官方机构。它受新加坡政府和德国弗里德里希·艾伯特基金会(Friedrich Ebert Stiftung,FES)的资助,与各国政府和机构开展合作。详见:黄育馥.亚洲媒体信息和传播中心(AMIC)[J].国外社会科学,1997(6):72-75.

3The Asia Foundation.The annual report[R].San Francisco, Calif.: The Foundation,1987:75.

4The Asia Foundation.The annual report[R].San Francisco, Calif.: The Foundation,1993:15.

5The Asia Foundation.The annual report[R].San Francisco, Calif.: The Foundation,1992:5.

6雷迅马.作为意识形态的现代化:社会科学与美国对第三世界政策[M].牛可译,北京:中央编译出版社,2003:3,10.

7许卓.冷战初期美国在菲律宾心理宣传活动探究——以亚洲基金会的“民主种子”项目为例[J].国际政治研究,2020(1):116-133.

8缅甸大众教育组织(Mass Education Organization)是一个准政府组织,致力于农村社区层面的发展。该组织不仅鼓励基础教育和成人教育发展,而且还组织开展社会服务、农村卫生和经济、农村重建、健身和娱乐以及家庭手工业方面的基础培训,其基本目标是提高占缅甸人口80%的农村人口的生活水平。

1Foreign Affairs and National Defense Division, Congressional Research Service, Library of Congress,The Asia Foundation:Past,present,and future[R].U.S. Government Printing Office,1983:11.

2罗伯特·达尔.多头政体:参与和反对[M].谭君久,刘惠荣译,北京:商务印书馆,2003:11.

3The Asia Foundation.The annual report[R].San Francisco, Calif.: The Foundation,1988:14.

4The Asia Foundation.The annual report[R].San Francisco,Calif.:The Foundation,1993:46.

5The Asia Foundation.The annual report[R].San Francisco, Calif.: The Foundation,1994:36.

6The Asia Foundation.The annual report[R].San Francisco, Calif.: The Foundation,1995:23-24.

7吉米·卡特.忠于信仰:—位美国总统的回忆录[M].卢君甫,周慧,徐洪译,北京:新华出版社,1985:175.

8菲律宾国会研究培训服务处(The Congressional Research and Training Service,CRTS)成立于1988年,是一个独立的、无党派的机构,亚洲基金会主要通过一位美国国会前议员为该服务处提供资助和支持。

1The Asia Foundation.The annual report[R].San Francisco, Calif.: The Foundation,1991:33.

2The Asia Foundation.The annual report[R].San Francisco,Calif.:The Foundation,1993:47.

3The Asia Foundation.The annual report[R].1994:9.

4霍华德·威亚尔达.新兴国家的政治发展——第三世界还存在吗?[M].刘青,牛可译,北京:北京大学出版社,2005:112.

5The Asia Foundation.The annual report[R].San Francisco,Calif.:The Foundation,1991:22.

6 杜继锋.民主治理与民主巩固——东南亚国家的政治发展困境[M].南洋问题研究,2007(4):15-20.

7The Asia Foundation.The annual report[R].San Francisco,Calif.:The Foundation,1987:58.

1朱莉·费希尔.NGO与第三世界的政治发展[M].邓国胜,赵秀梅译,北京:社会科学文献出版社,2002:107.

2The Asia Foundation.The annual report[R]. San Francisco,Calif.:The Foundation,1995:19.

3雷迅马.作为意识形态的现代化:社会科学与美国对第三世界政策[M].牛可译,北京:中央编译出版社,2003:106.

1JENTLESON B.American foreign policy:The dynamics of choice in the 21st century[M].W. W. Norton & Company,2014:365-370.

2HALPERIN M.Guaranteeing democracy[J].Foreign policy,1993(91):105-122.

3Memorandum for Chief.CA/PEG:DTPILLAR Project Renewal for FY 1964,October16,1983,DTPILLAR VOL. 3_0021.

4威廉·富布赖特.帝国的代价[M].简新芽等译,北京:世界知识出版社,1991:8.

5陈尧.新兴民主国家的民主巩固[M].上海:上海人民出版社,2011:204.

1王冬芳.非政府组织与政府的合作机制:公共危机的应对之道[M].北京:中国社会出版社,2009:45.

2戈登·怀特.公民社会、民主化和发展:廓清分析的范围[A].何增科.公民社会与第三部门[C].北京:社会科学文献出版社,2000:59.

3RUSTOW D.Transitions to democracy: Toward a dynamic model[J].Comparative politics,1970(3):337-363.

4陈宪良,吴霞.西方国家对越南的“民主输出”政策及越南的应对策略[J].思想政治教育研究,2021(2):35-42.