汉译《莎氏乐府本事》副文本的本土化特征及影响

[摘要] 在莎士比亚戏剧进入中国的关键阶段,《莎氏乐府本事》被译介到中国,意义深远,不容小觑。本文以热奈特的副文本理论为框架,分析使用该题名的原因,对《莎氏乐府本事》十个译本或注释本中的封面、广告、版权页、序言、注释等副文本进行考察,展现出《莎氏乐府本事》的汉译本土化特征。《莎氏乐府本事》早期在中国的本土化彰显了译介的阶段特征与历史脉络,并阐释了对于不同群体的深远影响,勾勒出莎剧进入中国并成为翻译文学经典的历史轨迹。

[关键词] 《莎氏乐府本事》;副文本;本土化特征;汉译

[中图分类号] H059[文献标识码] A[文献编号] 1002-2643(2024)05-0124-10

Localized Features and Effects of the Paratext inChinese Translation of Tales from Shakespeare

Abstract: At the critical stage when Shakespeare’s plays entered into China, Tales from Shakespeare, as a representative work, was introduced and translated by many Chinese translators. Based on Genette’s paratext theory, this paper tries to analyze the title, cover, advertisement, copyright page, preface, annotation and other paratextual elements in the ten translated or annotated versions of Tales from Shakespeare, and highlights their localized features. The early localized period of Tales from Shakespeare in China demonstrates the periodical feature and historical development of literature translation and introduction, interprets its far-reaching influence on different groups, and sketches the historical path along which Shakespeare’s plays entered into China and finally became one canonical work of literature translation.

Key words: Tales from Shakespeare; paratext; localized features; Chinese translation

1.引言

莎士比亚戏剧译介到中国已有百余年,经历了改编、翻译、舞台演出等形式的传播历程。自鸦片战争以降,英国传教士慕维廉、林则徐、梁启超、严复等人均提及过莎士比亚,但直到1921年才出现由田汉翻译的莎剧完整白话文译本《哈孟雷特》。在此之前,人们更多接触到的是兰姆姐弟(Mary Lamb & Charles Lamb)改编本Tales from Shakespeare(《莎士比亚戏剧故事集》,旧称《莎氏乐府本事》),主要面向青年读者,流传甚广,至今仍受喜爱。兰姆姐弟对于莎剧原作的散文式“改编”,实际上赋予了原作新的生命。

目前,学界对于《莎氏乐府本事》的研究主要从英语教育史、兰姆体系的构建等角度论述,鲜有从副文本视角对其进行考察。因此,本文拟借助热奈特(Gérard Genette)的副文本理论,以《莎氏乐府本事》副文本为切入点,尝试分析译者和注者以《莎氏乐府本事》命名的原因,并对诸译本中的封面、序言、注释、广告等副文本元素进行解读,归纳译介的本土化特征,兼论《莎氏乐府本事》对于后世的影响, 望以此展现副文本史料的文献价值、理论价值和文化价值,为莎剧的深入研究提供新思路与新视角。

2.《莎氏乐府本事》题名解读

在翻译过程中译/注者面临底本选择的问题,即选择“原文”抑或“源文”,而二者具有不同指向性。“相对于译本而言,原文一词隐含翻译所依据的文本是‘原’先、先在、根本的;源文强调的则是译本的来‘源’,当中刻意削弱或排除所据文本的优越本质或地位”(庄柔玉,2015:127)。同样,莎剧翻译出现了两种不同的产生路径(张蔷,2021:80):一是以原文为底本,“原文/源文—语际翻译—译文”;二是以源文为底本,“原文—语内改编—源文—语际翻译—译文”。由于时代久远,中国早期的莎剧译介作品版本众多,大部分遵循第二种路径,即依据兰姆姐弟改编本《莎氏乐府本事》进行翻译和注释工作,各版本信息详见见表1。

标题作为重要的内副文本因子,具有表意、诱惑等功能,与文本内容形成互补共生的关系:标题具有概括性,文本内容具有内涵性;而国内译者或注者一度以《莎氏乐府本事》作为标题,这主要受中国当时社会语境的影响,现今习惯用《莎士比亚戏剧故事集》。

首先,笔者认为采用“莎氏乐府本事”作为标题主要有以下三点原因。

其一,从文化渊源上来看,中国人谱系观念浓重,注重氏族文化制度。自上古时期开始,便出现伏羲氏、神农氏、轩辕氏等先祖;清代满族姓氏也传承了该文化体制,如富察氏、钮钴禄氏、赫舍里氏等,直到近代以来仍在使用;旧时中国农村妇女便以“夫姓+妇姓+氏”的模式被称呼。其二,从书籍命名原则上来看,常出现“×氏××”的情形,结构匀称,简洁方便,朗朗上口,不易遗忘。其三,这是一种本土化、去陌生化、世俗化的现象,实为对中国传统文学书籍名称的沿袭,十分接地气。例如,《赵氏孤儿》《左氏春秋》《晁氏琴趣外篇》《颜氏家训》等。又如,《海外奇谭》译者在叙例①中称莎翁为“索氏”,“其所编戏本小说,风靡一时,推为英国空前大家。译者遍法、德、俄、意,几乎无人不读。而吾国近今学界,言诗词小说者,亦辄啧啧称索氏。”当时莎翁国内译名不统一,但不论使用“索氏”还是“莎氏”,均充满中国本土化特征,便于中国读者接受,方便书籍出版

其次,“乐府本事”的使用是对中国特色的文化传统的袭用,且能反映中国文学艺界对于莎士比亚的阶段性接受过程。在莎士比亚传入中国前期,并不是以戏剧来看待。林则徐编译的《四洲志》将莎剧定位为“诗文”,“在感弥利赤,建书馆一所,有莎氏比阿、弥尔顿、士达萨特、弥顿四人诗文,富著述。俗贪而悍,尚奢嗜酒,惟技艺灵巧”(2002:117)。传教士慕维廉的《大英国志》也是如此,“当以利沙伯,所著诗文,美善俱尽,至今无以过之也。儒林中如锡的尼、斯本色、拉勒、舌克斯毕、倍根、呼格,皆知名士”(1856:49-50)。前者带有贬损色彩,从侧面反映出早期国内没有对莎剧给予足够重视;后者同样将莎剧定义为“诗文”,但是以中国传统文人视角描述,以便莎剧被成功接受。又如1910年商务印书馆出版的甘永龙注释本《莎氏乐府本事》(见图1)也将莎翁原作视为“诗歌”,认知上与事实存在偏移,实为中国缺乏该新型文体。与“诗歌/文”相比,“乐府”在中国传统文体中占据重要位置,为历代文人所喜爱,因此,使用乐府在情理之中,同时也是加速完成《莎氏乐府本事》本土化进程的手段。此外,《中国曲学大辞典》对“乐府”的解释为,“承袭汉魏乐府歌舞表演之本意……至元、明、清时,更习用‘乐府’指称‘剧曲、散曲’,《莎氏乐府本事》较单纯以‘乐府’作为诗体一种,更符合汉魏乐府属于表演艺术的实质”(齐森华等,1997:20)。莎剧包括悲剧、喜剧、历史剧等,宣扬人性与教化,兼具阅读性和观赏性,与乐府本质不谋而合。

就“本事”而言,《文学百科辞典》将其定义为“文体名称:对叙事性文学作品的故事内容作简明扼要的叙述说明,常被作为作品介绍使用,也可成为文学作品的一种”(杨哲等,1991:84)。其实,“本事”也可作为一种批评范式,实现历史与现实的融合。兰姆姐弟的改编本正是对莎剧原作的语内转换,故事情节忠实简练,与“本事”概念相符。

李伟昉(2019:158)强调“朱东润的《莎氏乐府谈》, 就是基于本土文化立场、根植于自身文化传统思考的结晶和示范”,这也是间接对“莎氏乐府”的本土化名称的回应。

3.《莎氏乐府本事》副文本分析

法国叙事学家热奈特(Gérard Genette)提出“副文本”概念,指的是“在正文本和读者之间起着协调作用的、用于展示作品的一切言语和非言语的材料”(Genette,1997:1)。副文本包括内副文本和外副文本,前者指封面、标题、章标题、序言、注释等文本内元素;后者指访谈、信件、日记等文本外元素。《莎氏乐府本事》译/注本中包含大量的副文本元素,根据发出主体不同,分为译者副文本和出版商副文本(见表2)。

3.1 封面

封面作为翻译研究中重要的视觉副文本,最先与读者接触,既可以引发读者兴趣,又可以提高审美体验。比较有特点的主要是甘注释本、奚译本和杨译本。

上海商务印书馆出版的甘永龙注释本,分为精装和平装两种,体现了出版商对读者需求的周到考虑:平装满足阅读,精装同时满足阅读和收藏。精装32开本,封面上方为“ENGLISH CLASSICS SERIES”,其左下方为中国文人在窗前手持毛笔书写的形象,这带有鲜明的本土化特征(1927年第10版开始改为普通青年读者形象),右下方为学校,居中的位置依次为“原文 莎氏乐府本事 附汉文释义”,紧接着是“Tales from Shakespeare with Chinese Notes”。扉页上印有中英文题目、源文作者、注释者、下方为出版商(1917印有“中学使用”)。平装本上方为中英文题目“莎氏乐府本事”大字,“附汉文释义”小字,“Tales from Shakespeare”大字,下方为出版社,封面风格简洁朴素。春江版奚译本封面上方为“STANDARD ENGLISH CLASSICS”,下方为“莎氏乐府本事”六个大字,其下方为“华英对照 详细注释”,突出强调译本的定位与特色。中间位置为两人对峙的大幅图画,最下方为“上海三民公司

图3 商务印书馆出版图书总目录(1910年)印行”。启明书局杨译本封面字体均为自右向左排列,左上角为“世界文学名著”小字,中间靠上为“莎氏乐府本事”大字,其下方为“一名莎翁的故事”,接着为著者名和译者名,凸显平等地位。中间靠下为“一青年杀死他人”的大幅图画,具有吸引读者的诱惑功能。

3.2 广告

与此同时,出版商为了市场利益,会在书中穿插广告、创刊目的等内容,起到宣传促销的市场效果。在1926年商务印书馆出版的甘永龙译注本广告(见图2)中,曾出现“藤纳逊乐府本事”“朗法罗乐府本事”,这是一种迎合中国读者的销售宣传策略。图3则显示出莎翁译作占有极大的优势,足以可见莎士比亚戏剧在商务印书馆眼中的独特地位。因此,使用“乐府本事”既是对于传统的继承,也是出版商的市场手段,兼具地域性与商业性。

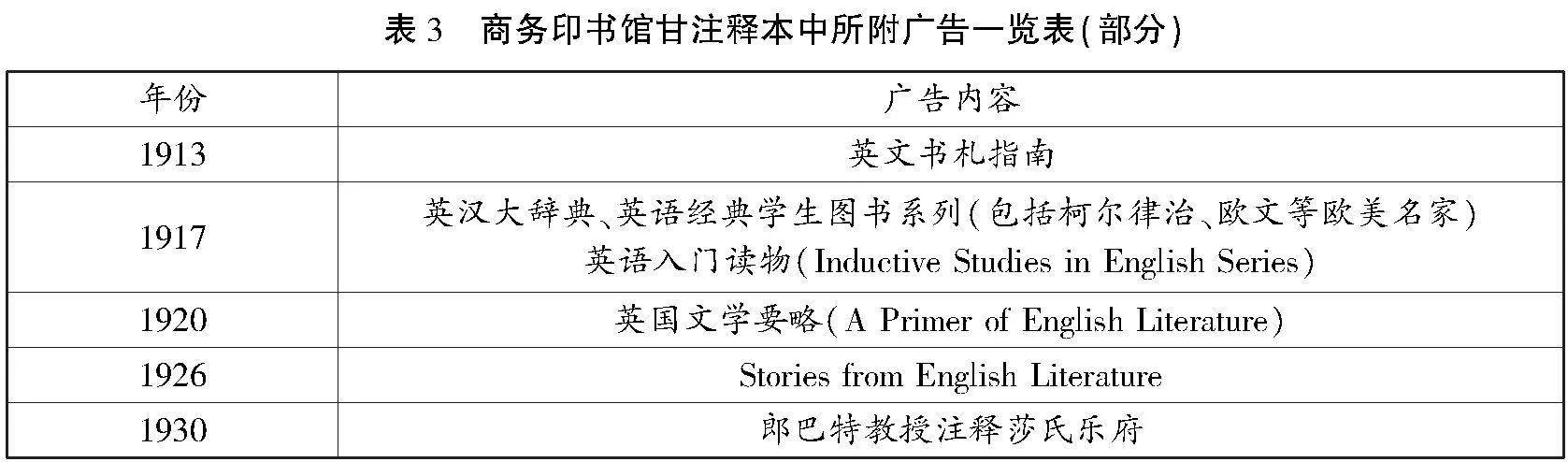

1905年科举制度被废除,中国教育进行革新需要学习西方先进文化,开启民智,因此,当时亟需英文普及性课本、自修型读物。兰姆姐弟所编《莎氏乐府本事》的读者群体定位和简单有趣的特点与中国现状的偶然性相遇,由此产生了大量的译本和注释本,带有鲜明的服务于中国社会教育需求的本土化特征。尤其是甘永龙注释本(见表3),自1910年初版后持续翻印,精装本到1930年已发行第29版,足以显示其受欢迎程度,这与出版商的广告宣传密不可分。其他译本也附有广告,如林译本涉及“世界近代名著集”“英文文学基础丛刊”版块,何译本涉及“中国新文学丛刊”“英文自修课本”专栏。

值得注意的是,1930年版关于“郎巴特注释莎氏乐府”的广告采取了英文释义的方式,极具特色,但这对于英语初学者来说难度极大,与当时的社会教育状况存在偏差。

3.3 版权页

版权涉及到出版商、原作者、译者等多方利益,是一种隐形资本。“严复是早起在中国推进版权活动的第一人,并在1903年与商务印书馆签订中国历史上第一个版权合同……商务印书馆的版权意识由此萌芽”(范军、何国梅,2014:140),这也推动了上海其他书局对版权的保护。

《莎氏乐府本事》各版本几乎都意识到了版权保护的重要性,世界书局林汉达译本、春江书局奚识之译注本、力行教育研究社等均印有“版权所有不准翻印”“此书有著作权 翻印必究”等字样,商务印书馆甘永龙注本还印有“ALL RIGHTS RESERVED”。版权维护与管理虽处于初步探索阶段,但对我国出版行业的本土化发展极具开创性意义。

3.4 序言

巴特勒(Batchelor,2018:169-171)认为副文本是分析译本、理解过去、反观现实的要件。序言作为文本的延伸与扩展,历史“影像”的回溯,应该成为翻译文学研究的新语料。甘永龙在1910年出版的序言中指出,“故事主要针对青年读者,作为莎士比亚学习入门读物。目的是提高英语能力,增加异域知识,学习其中的人性思想,起到道德教化的作用。”1930年的奚译本序言则强调“英汉对照的书籍,可以无师自通,揣摩研究,用以解读文学之迷津,入英文学之堂奥。”通过序言管窥可见:甘译本和奚译本均带有明显的本土化和教育化特征,在某种程度上是为了中国本土的社会教化和文化启蒙。

与前两者不同的是,1932年的林译本在作者传略中表达了对于兰姆姐弟改编本的高度评价,“莎氏乐府本事不但可作研究莎氏剧本的入门,且文字优美,故事有味,反比原文更受读者的欢迎,真所谓青出于蓝而青于蓝。”在1937版的“莎翁传略”中,杨镇华简要介绍了莎士比亚的家庭背景等;同时,在“小引”中有针对性的介绍了兰姆姐弟的生平、莎氏乐府本事写作与出版的情况等。1942年的远方书店版序言简述了兰姆姐弟生平,突出强调了莎剧的人性色彩,兰姆改编的“同情与幽默”以及对于莎翁原著所引故事的“忠实不讹”。

以上译序是反映译本产生与接受的社会环境的重要史料来源,具有重要的研究价值,彰显了《莎氏乐府本事》在中国的本土化译介的阶段特征与历史脉络。

3.5 注释

注释作为副文本,是一种扩展空间的深度翻译方式,一种求真务实地解决文化障碍的途径,展现了翻译的不可简化性。

甘永龙英文原文中用斜体字给出定义,并将中文注释置于书后。这样可以鼓励读者尝试阅读英语原文,不解之处向后查阅注释,保障一定阅读体验,但对于初学者来说仍有不便。与此不同的是,奚识之(1930版)采取旁注的方式,方便学习者理解原文,同时译文中的外国人名均用英文表示,有助于读者理清原文思路。他在凡例中指出,“该译注本供中等学校教科及学者自修参考之用;译成中文,置于文旁,以省读者翻检之劳,俾收心领神会之益;唯恐依照原文直译,不能令读者明瞭本义,故用括号内之文字补充之。”这充分体现了译者对本土读者的关照,意在营造读者友好型的阅读氛围。

与前两者不同的是,林汉达(1932年版)、何一介(1942年版)以及力行教育研究社(1945年版)均采用脚注的方式,方便读者阅读。林汉达在注释中除了给出汉译解释外,还会对人名、地名等进行音标标注。脚注也曾出现于世界书局1930年发行的英文文学基础丛刊系列《莎氏乐府本事选》,尽管当时仅收录了四部戏剧。

综上所述,《莎氏乐府本事》副文本具有以下本土化特征。

一是以上海为传播中心,由点及面,辐射全国,反映了本土化传播的阶段性轨迹。表1中所在地为上海的出版社占据七成,可见上海为莎士比亚戏剧提供了传播舞台,这与当时的历史环境密不可分。鸦片战争之后,中英签订《南京条约》,上海被迫开放口岸。“最早来到上海的外国人是英国人,最早在上海居留、传教、经商的是英国人……在相当长时期里,英国是上海外国人的领袖,也是上海外国人的主体部分(熊月之、高俊,2011: 4)。”英国传教士将莎剧作为宣传媒介,联合知识分子、士大夫,为成功引莎入“沪”做准备,这体现了莎剧进入中国后逐渐被接受的过程,同时也为其在中国的传播奠定基础。

二是译/注本以白话文为主,印刷方式为横排,版权保护意识增强,见证了中国本土语言方式的国际化转变和出版行业的发展进程。上海口岸开放、宗教机构的传播与工商业快速发展,在一定程度上促进了出版印刷行业的转型升级,为西学书籍的传播创造了条件,见证了传统竖排印刷向横排的逐渐转变,改变着读者群体的阅读模式。

三是出版商和译者从中国本土社会背景出发,在译本中设置了服务于本土读者的丰富副文本元素,兼具文化普及性、广泛传播性,教育本地化特征明显。科举制度的衰落、新式学堂的建立、革新思潮的萌发等因素呼唤着新式教科书的出现以及西方先进书籍的译介,推动了思想解放,民智开启。

《莎氏乐府本事》之于原作的简易性改编,实际上赋予了读者本身内容的趣味性与情节性。从副文本中,我们不难发现译者“对目的语读者抱有高度负责任的态度。他不但为读者提供原著评介和注释,引导读者阅读译文,还为读者适度节删和改编原文,以提高译本在目的语读者群中的接受程度”(吴边,2019:106)。以持续翻印的甘永龙注释本为例,该版本市场需求量大,传播范围广,推动了莎剧的前经典化构建。《莎氏乐府本事》在中国的本土化进程彰显了译介的阶段特征与历史脉络,对后世产生了深远的影响。

4.《莎氏乐府本事》的后世影响

《莎氏乐府本事》在中国早期英语教育中一般是作为学校教材或自修材料使用,包括教会学校、初高中,甚至大学也会讲授莎士比亚相关课程,这对本土成长起来的莎剧译者、英语教育者等产生了深厚性影响,为莎士比亚戏剧在中国的传播奠定了良好的基础。

4.1 对于翻译家的影响

著名莎剧翻译家朱生豪的夫人宋清如曾讲到,“他(朱生豪)初中就读于秀州中学,……高中英语课本采用的兰姆姐弟改写的Tales from Shakespeare(莎氏乐府本事)作为课本,也读过原作Hamlet和Julius Caesar片段”(1995:410)。另一位莎剧翻译家曹禺在中学时代就阅读了林纾翻译的莎士比亚戏剧故事《吟边燕语》,大学期间认真阅读莎剧原著。朱生豪自20世纪30年代开始译莎,分类编排、自成体系,1947年由上海世界书局出版《莎士比亚全集》,之后多次再版,是目前中国图书市场上最受欢迎的莎剧译本之一;而曹禺作为中国现代戏剧泰斗,享有“东方的莎士比亚”之美誉,1943年翻译莎士比亚名剧《柔密欧与幽丽叶》。由此可见《莎氏乐府本事》对二者的创作与翻译产生了深远影响。

资深翻译家谢素台回忆到,“在高中时期,学习《莎氏乐府本事》和英语语法,打下坚实外语基础”(2007:35)。这为她今后的翻译生涯打下根基,才有了《安娜·卡列尼娜》《珂赛特》等译作的出现。著名作家、翻译家余光中也曾提及,“早在高中时代,我的英文已经颇有进境,可以自修《莎氏乐府本事》,甚至试译《海罗德公子游记》片段”(2005:174)。

“有效的副文本不仅陈述了译者的翻译动机和翻译策略,同时通过对文本的深度阐释增强了译文的可读性”(李雪丰,2021:116),同时反映出翻译生态环境中译者与其他参与主体的复杂关系。可以说,《莎氏乐府本事》在早期英语教育中影响巨大,激发了当时青年读者的学习兴趣,为众多莎剧翻译家和后来《莎士比亚全集》的诞生奠定了基础。

4.2 对于外语教育者的影响

中国早期英语教育之初、高中阶段“一般采用一种文选,或者一两种名著,包括《莎氏乐府本事》《金银岛》等……目的是使学生略见近代英文文学作品之一斑,建立进修之良好基础,从英语方面增其研究外国文化之兴趣”(付克,1986:56-58)。可见这部具有启蒙性质的莎剧原作改编本为中国外语教育事业贡献巨大,尤其吴景荣、许国璋等外语教育家均是其受益者。

许国璋谈到,“我趁学校停课……四个月的读书,最得益的,还是养成了自学英语的习惯。读的是周越然注的《莎氏乐府本事》”(1988:203-204)。与许国璋、王佐良一起被称为“英语教育三大权威”的著名外语教育家吴景荣也在中学时代接触到《莎氏乐府本事》,“我学外语,不是为了赶时髦、吃洋饭,而是由于对外国文学的爱好。记得还在高中一年级,就读兰姆(Charles Lamb)的《莎氏乐府本事》(Tales from Shakespeare)……《莎氏乐府本事》虽然写得不错,但究竟不是莎翁原作”(1988:186)。著名语言学家和外语教育家桂诗春提到,“1942年以后,父亲给我们几兄弟请了家庭教师,每次上课上半段教《古文观止》,下半段则教Lamb姐弟所写的Tales from Shakespeare(林琴南译作《吟边燕语》)……当时也不知道莎士比亚为何许人也,只不过感到故事情节生动曲折,颇有吸引力”(1988:345)。

4.3 对于其他群体的影响

周恩来在南开中学就读时,也曾接触过《莎氏乐府本事》,“1916年以后由张彭春讲授莎氏乐府,美教员洛得伟讲授莎氏乐府本事,对西方戏剧有了深入系统的了解,并撰写了《吾校新剧观》……这是我国话剧史上首次介绍西方戏剧思潮和流派发展史,并且提出了中国现实主义戏剧理论概念”(崔国良,2017:102-103)。此外,中央大学、西南联合大学、国立北京大学等在早期的大学课程设置中,也会将莎士比亚作为本科阶段的必修课程。

郭沫若在其书中追忆,“林琴南译的小说在当时是很流行的……(兰姆的《莎士比亚故事集》)林琴南译为《吟边燕语》,也使我感受着无上的乐趣。它无形之间给了我很大的影响……后来我虽读过……等莎氏的原作,但总觉得没有小时候所读的那种童话式的译述更来的亲切了”(1979:114)。季羡林曾说“在中学时,英文列入正式课程……我只记得课本是《泰西五十轶事》《天方夜谭》《莎氏乐府本事》(Tales from Shakespeare)”(1988:2)。

《莎氏乐府本事》辐射范围广,不仅影响到学校、英语自修者,同时对其他群体留下了深刻的印象记忆,为中国早期的英语教育贡献卓越,影响不凡。

5.结语

本文通过对《莎氏乐府本事》多个译本或注释本中的封面、广告、版权页、序言、注释等副文本进行考察和分析,总结了其特征及对后世的影响,发现:一是普及性,出版商在广告宣传方面专门设有针对学生课外阅读之需的板块和专栏,主要面向青年读者,供自修自学使用,满足了中国英语教育的现实需要,契合中国当时的社会环境;二是影响范围广,《莎氏乐府本事》受众广泛,内容简洁有趣,易于接受,使当时广大青年学子打下了坚实的英语基础,这也为之后中国翻译界、教育界培养输送了一大批有用之才,影响深远不言而喻;三是兼具多重价值,译者、注释者和出版商的合力作用,从书名到内容再到装帧设计,不仅具有阅读价值,更具有史料价值,为莎剧的早期本土化铺平了道路,勾勒出莎剧进入中国并成为翻译文学经典的历史轨迹。

注释:

① 除表1所列各版本外,早在1903年上海达文社便曾出版以兰姆姐弟改编的《莎氏乐府本事》为底本的译本《海外奇谭》,译者佚名。

参考文献

[1]Batchelor, K. Translation and Paratexts[M]. London: Routledge, 2018.

[2]Genette, G. Paratexts: Thresholds of Interpretation[M]. J. E. Lewin (Trans.). Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

[3]崔国良. 南开话剧史话[M]. 天津:南开大学出版社,2017.

[4]范军, 何国梅. 商务印书馆企业制度研究(1897-1949)[M]. 武汉:华中师范大学出版社,2014.

[5]付克. 中国外语教育史[M]. 上海:上海外语教育出版社,1986.

[6]桂诗春. 应用语言学与我[A]. 季羡林等编. 外语教育往事谈——教授们的回忆[C]. 上海:上海外语教育出版社,1988. 343-365.

[7]郭沫若. 少年时代[M]. 北京:人民文学出版社,1979.

[8]季羡林. 我和外国语言[A]. 季羡林等编. 外语教育往事谈——教授们的回忆[C]. 上海:上海外语教育出版社,1988. 1-17.

[9]李伟昉. 朱东润《莎氏乐府谈》价值论[J]. 外国文学研究,2019,(2):147-160.

[10]李雪丰. 苏轼古文英译的副文本功能研究——以序言、注释和评论为考察对象[J]. 山东外语教学,2021,(2):116-124.

[11]林则徐编译. 四洲志[M]. 张曼评注. 北京:华夏出版社,2002.

[12]慕维廉. 大英国志(续刻本卷五)[M]. 上海:墨海书院,1856.

[13]齐森华等. 中国曲学大辞典[M]. 杭州:浙江教育出版社,1997.

[14]宋清如编. 寄在信封里的灵魂——朱生豪书信集[M]. 北京:东方出版社,1995.

[15]吴边. 从副文本解读杨世彭《仲夏夜之梦》译本[J]. 山东外语教学,2019,(3):98-110.

[16]吴景荣. 外语教育的回忆片段[A]. 季羡林等编. 外语教育往事谈——教授们的回忆[C]. 上海:上海外语教育出版社,1988. 185-190.

[17]许国璋. 回忆学生时代[A]. 季羡林等编. 外语教育往事谈 教授们的回忆[C]. 上海:上海外语教育出版社,1988. 200-211.

[18]谢素台. 欣幸获得机会翻译了《珂赛特》[A]. 杨绛等. 一本书和一个世界[C]. 北京:昆仑出版社,2005. 35-36.

[19]熊月之,高俊. 上海的英国文化地图[M]. 上海:上海锦绣文章出版社,2011.

[20]杨哲等. 文学百科辞典[M]. 北京:知识出版社,1991.

[21]余光中. 余光中自选集[M]. 天津:百花文艺出版社,2005.

[22]张蔷. 中国古典戏剧外译中的“小说化”改编——以莫朗的《西厢记》法译本为例[J]. 翻译界,2021,(1):77-91.

[23]庄柔玉. 辛波丝卡“后起”的诗歌:中文译者的介入与声音[J]. 中国比较文学,2015,(3):126-138.