近十年中医药国际学术形象研究(2014—2023)

[摘要] 本文基于批评话语三维分析框架,采用语料库方法,全面考察近十年国际学术文献对中医药的形象建构(2014—2023)。研究发现,医学、理学、工学、农学和人文学科对中医药的研究视角日益多元化,研究方法逐渐科学化、现代化、国际化,分别塑造了融合传统智慧与现代科学、平衡整体健康与个体化治疗的中医药医学形象,注重质量与安全、多向多维的中医药理学形象,智能创新与科技驱动的中医药工学形象,应用广泛、环保可持续的中医药农学形象,以及跨学科探索的中医药人文形象。从地域上看,学者们普遍认为中医药历史悠久,优势独特,在特定领域有显著疗效或无限潜力。然而,近十年中医药在国际学界的认知波动始终存在。

[关键词] 语料库;近十年;中医药;国际学术形象

[中图分类号] H030[文献标识码] A[文献编号] 1002-2643(2024)05-0036-13

A Study of International TCM Academic Image in the Past Decade(2014-2023)

Abstract: Based on the three-dimensional CDA framework and using corpus methods, this paper examines TCM image construction in international academic articles over the past decade (2014-2023). It is found that research perspectives on TCM in medical, scientific, engineering, agricultural and humanities disciplines have become increasingly diverse, and research methods have become more scientific, modern and international. They have shaped a TCM medical image that integrates traditional wisdom with modern science and balances overall well-being and personalized treatment, a multi-dimensional TCM scientific image that emphasizes quality and safety, an intelligent, innovative and technology-driven TCM engineering image, a TCM agricultural image featuring wide application and environmental sustainability, and a TCM humanistic image characterized with interdisciplinary exploration. Geographically, scholars generally recognize TCM’s long history, unique advantages and therapeutic efficacy or potential in specific fields. However, fluctuations in the international academia’s perception of TCM have persisted over the past decade.

Key words: corpus; the past decade; TCM; international academic image

1.引言

中医药是中国古代科学的瑰宝,是打开中华文明宝库的钥匙。基于对中医药整体及各子要素的综合印象,凝练成了中医药形象。当前,中医药形象研究多从媒体形象入手。不同于面向公众的媒体话语,学术文献的受众为严谨客观的学者,可借助电子数据库广泛、迅速传播,是探究中医药形象不容忽视的潜在手段。近年来,随着公众健康意识的提高,各国纷纷出台传统医学政策,中医药逐渐纳入全球学者的视野。2014年以来,WOS核心合集收录的中医药相关学术论文数量骤增。梳理近十年(2014—2023)国际学界对中医药的认知状况对增强中医药知识的传播效果、提升其国际学术地位尤为重要。

语料库能够呈现大规模语料中具有显著意义的语言型式,为话语分析提供了新动向(刘明,2023),而中医药形象是自我“心像”与他者“镜像”的综合反映,难免与意识形态捆绑。基于语料库的批评话语分析(CDA)为形象研究提供了理想路向。Fairclough的三维话语分析框架将话语事件看作一个语言文本、话语实践(文本生产和消费)以及社会实践的实例(张丹等,2024),不仅能阐明文本如何构建社会身份,同时能厘清社会结构对话语的制约机制(Fairclough, 1992)。当前未见语料库指导下对中医药国际学术形象的批评话语研究。因此,本研究立足基于语料库的CDA三维框架,聚焦近十年国际学术文献对中医药的形象建构,以期为中医药在学术领域的国际传播提供启示。

2.中医药形象相关研究

中医药形象研究海外成果尚属罕见。近五年国内研究主要涉及以下几个视角:翻译学视角下的中医药他塑形象(蒋辰雪、严暄暄,2021)、管理学视角下的中医药国际形象(李思乐,2020)、影视传媒视角下的中医药人物形象(王小燕,2023)、设计学视角下的中医药视觉形象和语言学视角下的中医药海外形象。其中,语言学视角下的相关研究呈现出几个特点。首先,话语研究范式的中医药形象考察主要见于媒体话语(张道振、罗嘉雯,2023);第二,新冠疫情背景下的中医药形象引发了一定讨论(程萧潇等,2020);第三,存在少量中医药子要素形象的相关研究,如中医药人物形象(白迪迪、袁文冰,2020)等。总的来说,中医药形象尚未引起国内外学界的足够重视。偏好文本细读、案例分析等质性方法,少数语料库辅助的研究在提取语言指标时缺乏系统性。话语研究视角下,学者们几乎无一例外地将目光投向媒体话语,中医药学术形象未能得到应有的关注。这为遵循基于语料库的批评话语分析范式,探究中医药国际学术形象创建了一定的研究空间。

3.研究设计

本研究采用语料库方法,考察近十年国际学术文献对中医药的关注焦点及态度差异,分析中医药形象构建策略与差异形成的原因,为其在学术领域的国际传播提出建议。

3.1 研究问题

基于上述研究目的,提出以下几个研究问题:

(1)近十年不同学科、地域的国际学术文献对中医药的关注焦点和态度有何差异?

(2)国际学者通过何种话语策略强化对中医药形象的塑造?

(3)造成中医药形象差异的原因有哪些?对提升中医药国际学术形象有何启示?

3.2 研究语料

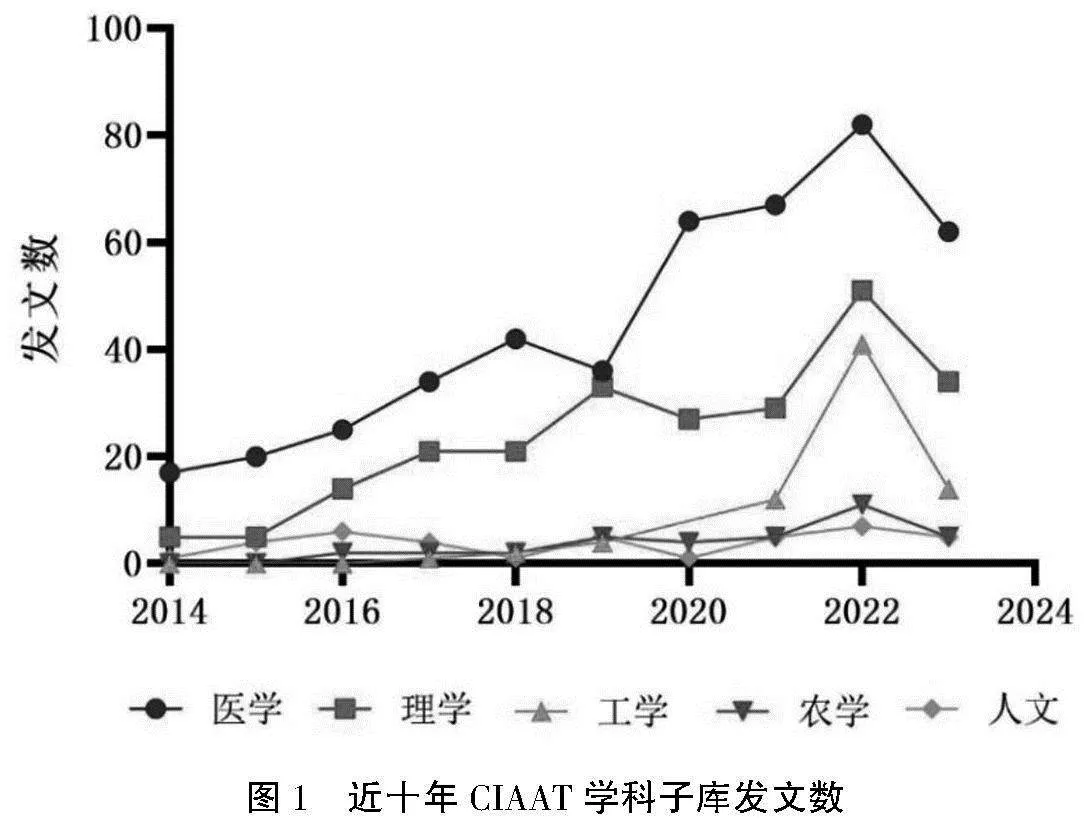

以WOS核心合集为检索平台,时间设定为2014年1月1日至2023年12月31日。标题检索词包含“(traditional) Chinese medicine*”“(T)CM*”“Chinese medicinal*”“Chinese medicinal*”“Chinese herb*”和“Chinese herbal*”等,文献类型为论文,语种为英文。根据中国科学院期刊分区表的大类学科进行筛选,最终获得849篇论文。自建中医药国际学术文献语料库(Corpus of International Academic Articles on TCM,简称“CIAAT”),形符总数为3807134。依教育部颁布的《学位授予和人才培养学科目录》构建学科子库,按规模依次包括医学、理学、工学、农学和人文学科。图1显示,医学领域近十年对中医药的关注度最高,达449篇。各学科发文量总体呈上升趋势,2022年达到顶峰。考虑到发表的滞后性,这或与2019年新冠肺炎引起国际学界对中医药的关注有关。

4.结果与讨论

4.1 文本分析:中医药学术形象描述

4.1.1不同学科学术文献对中医药的研究焦点

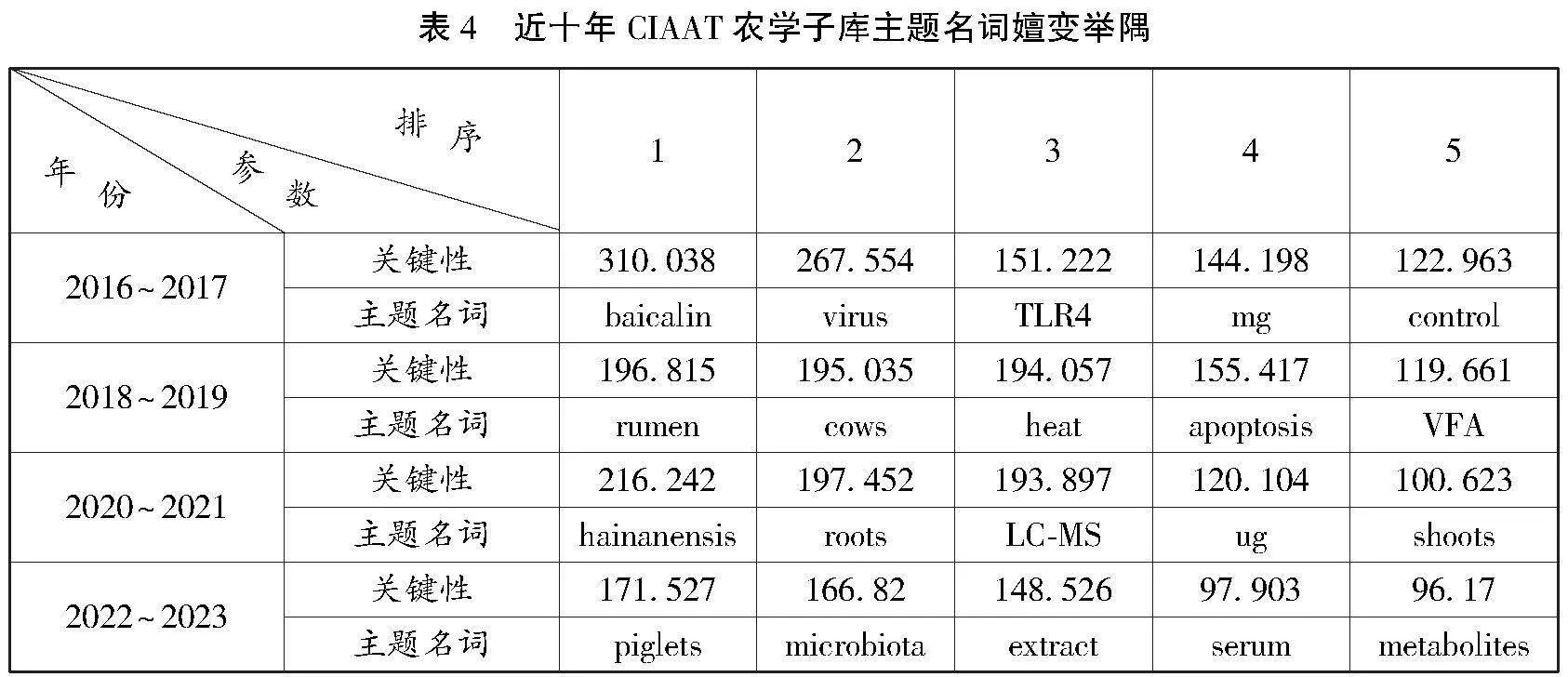

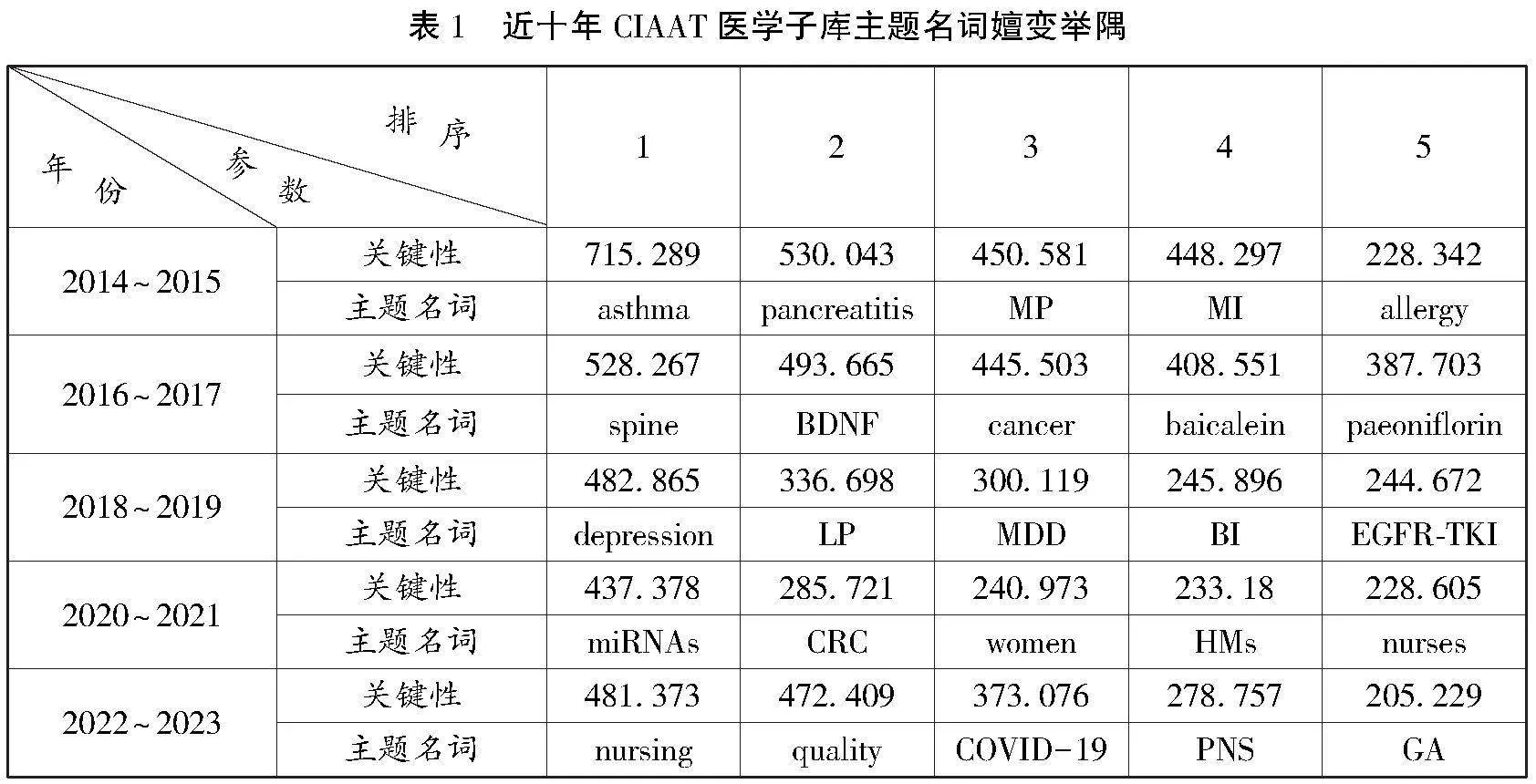

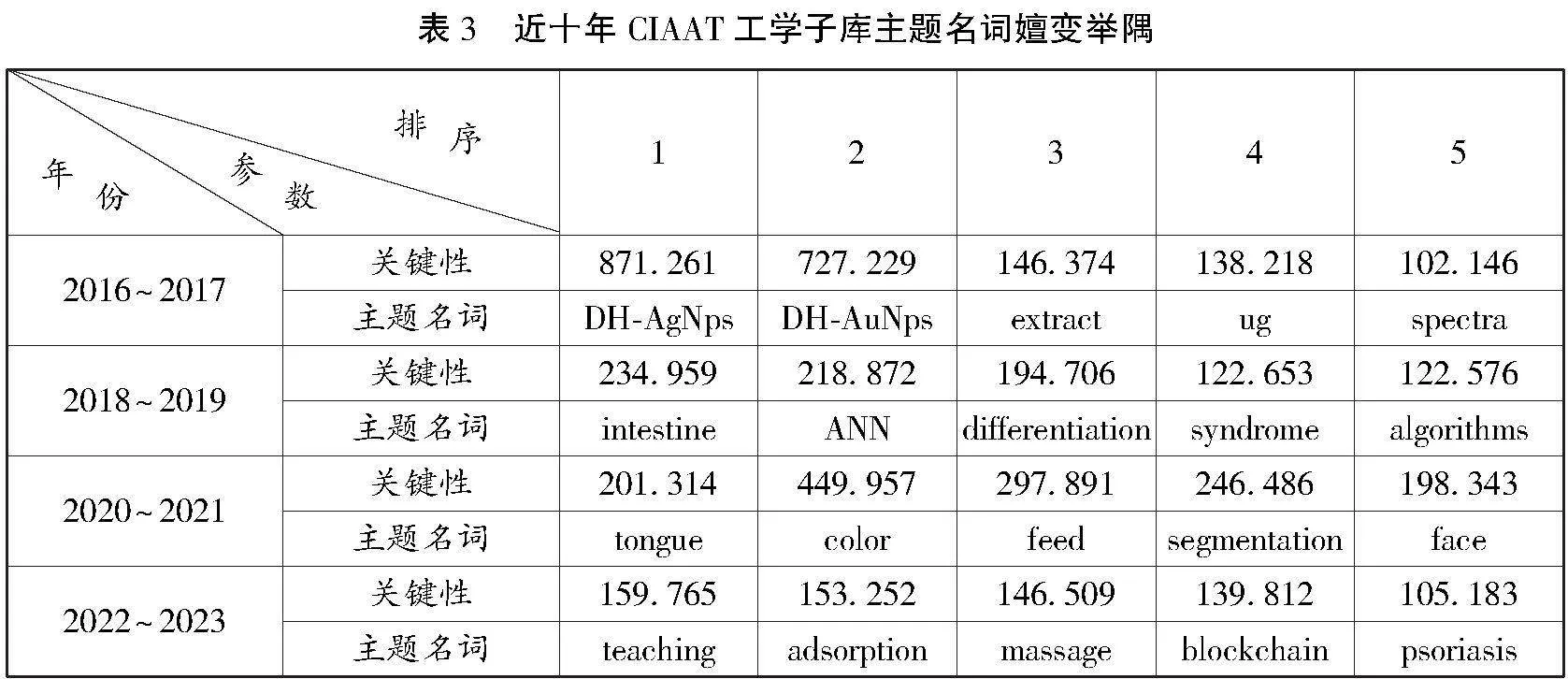

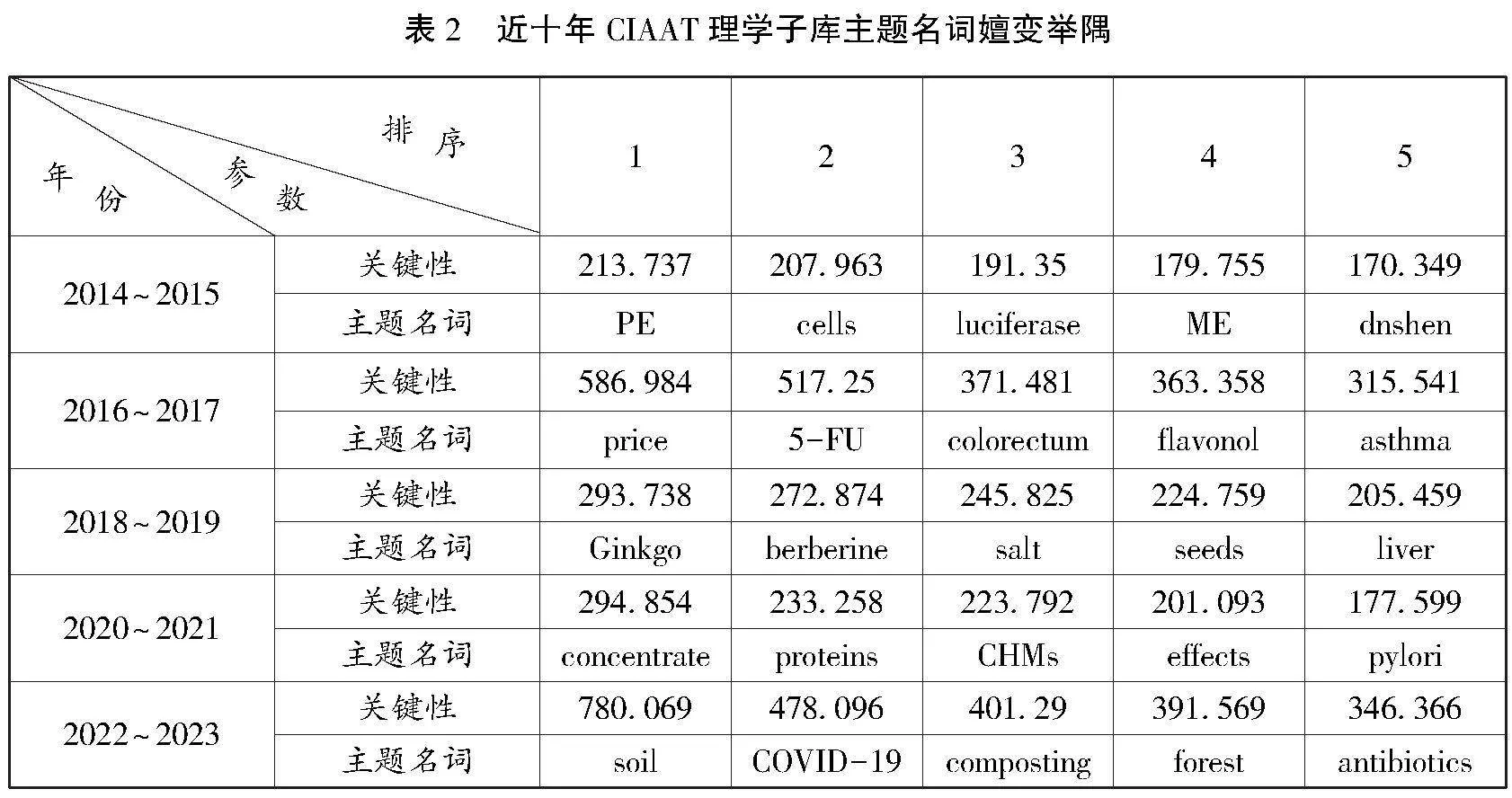

主题词指语料库中显著多用或少用的词汇,有效揭示话语主题,得出对话语内容的总体认识(许家金,2019:24)。用WordSmith8.0制作CIAAT学科子库主题词表,可了解不同学科国际学术文献在中医药研究焦点上的差异。需指出的是,受科技发展、国际环境、社会需求等的影响,同一学科不同时期的研究焦点可能呈现出不同特点。考虑到研究的持续性,以两年为一时段,生成各个时段学科子库的主题词表。鉴于通用英语语料库参照下的各库高频主题词会有部分重合,对揭示主题差异意义不大,且相比其他词类,名词提供语场信息,能更直接反映话语主题。因此,以其他4个时段子库为参照库生成观察库的主题词表,剔除非名词词语与各时段重合条目,最小范围限定3篇,依关键性排序。

4.1.1.1 中医药医学学术文献的研究焦点

近十年医学子库5个时段主题名词见表1(受限于篇幅,每时段仅列出前5个)。

2014—2015年主要关注中药对呼吸系统、消化系统、心血管系统、免疫系统等常见疾病的治疗效果。2016—2017年研究焦点转向神经系统疾病,中药及其提取物在癌症治疗中的研究开始受到重视。2018—2019年心理健康问题成为研究重点,同时关注中药方剂对中风、关节炎,以及中药与靶向治疗药物联合使用对肺癌的治疗效果。2020—2021年重点探讨生物标志物用于中医证候诊断的潜力,结直肠癌的中医辨证治疗,中草药在孕产中的使用及医护人员对中医在医疗护理中的整合的作用。2022—2023年研究兴趣涉及中医护理干预对患者预后和生活质量的影响,中医药在新冠疫情中作用的研究,中药成分的药理作用机制,及中药在治疗痛风性关节炎中的作用等。

总的来看,近十年中医药医学学术文献的研究焦点经历了从具体疾病治疗到更广泛的生物医学研究的转变,研究方向逐渐多样化,治疗手段逐渐科学化、现代化、国际化。同时,中医药在疫情防控和护理质量提升方面的作用得到广泛肯定。

4.1.1.2 中医药理学学术文献的研究焦点

2014—2015年理学文献主要关注生物检测中药方剂中的有效成分,构建中药参考基因组用于新药研制。2016—2017年的研究兴趣包括中药价格调整因素分析,中药与西药的药动学相互作用,结直肠癌、哮喘的中医治疗等。2018—2019年探究了古医文献在现代抗菌药物研究中的价值,中药的药动学特性,中医理论对智能健康饮食的指导,辛味中药对肝病的治疗。2020—2021年侧重于物理方法在中药浓缩物纯化中的应用,运用化学分析技术鉴定中药性质、生物技术研究细菌对中药的抗菌反应。2022—2023年研究显著扩展到环境科学和公共卫生领域,尤其是中医药对新冠疫情防治方面的潜力。

综上所述,中医药理学文献的研究焦点从早期的技术和成分研究,逐渐扩展到疾病治疗、经济价值、环境科学和公共卫生,体现了中医药研究的多维性。

4.1.1.3 中医药工学学术文献的研究焦点

2016—2017年中医药工学文献着重探讨了中药提取物合成纳米粒子的方法。2018—2019年关注中药增强小肠杯状细胞分泌从而促进金属纳米粒子代谢的作用,人工神经网络辅助的中医智能辨证的潜力。2020—2021年主要研究计算机辅助舌诊和面诊的准确性,探索中药配方的饲料特性变化的能量评估方法。2022—2023年涉及“互联网+”教学模式在中医课程中的应用,利用中药药渣制备环保吸附剂,基于中医穴位理论的按摩设备设计,区块链技术在中药追溯系统中的应用前景,及中医诊断的原型系统。

中医药工学文献的研究焦点从技术和材料科学,逐渐扩展到生物医学、计算科学、诊断技术和教育方法,塑造了技术驱动的中医药形象。

4.1.1.4 中医药农学学术文献的研究焦点

2016—2017年农学文献聚焦中药成分的抗病毒活性,及中药通过抑制Toll样受体减弱炎症的效果。2018—2019年转向中药对瘤胃发酵和热应激条件下奶牛免疫功能影响的研究。2020—2021年关注中药植物大规模生产技术,分析化学方法在中药成分测定中的应用。2022—2023年涉及中药提取物添加剂对促进禽畜健康的影响及中药代谢物的抑菌作用。

中医药农学文献的研究焦点经历了从中药成分作用分析,到野生植物的药用价值,再到动物营养和生理学的变迁,塑造了应用广泛、注重可持续发展的中医药形象。

4.1.1.5 中医药人文学科学术文献的研究焦点

2014—2017年人文学科文献研究了复方中药对减轻抑郁、改善认知行为等的疗效。2018—2021年重点从语言教学的角度探讨中医专业术语与知识的普及、理解与掌握。此外还关注中医药评价,获取多方人员对中医药的态度与情感取向。但“science”一词可能揭示了人文学科领域对中医药归属于科学的质疑。2022—2023年的主题词表明,有研究通过不同方法调查中国中医药健康资源分配的合理性及为患者提供服务的有效性。

中医药人文学科文献的研究焦点总体呈现出多元化特征,辐射中药成分和疗效、心理学、语言教学、话语分析、哲学、经管等领域,塑造了跨学科的中医药形象。

4.1.2 不同地域学术文献对中医药的态度差异

依第一作者国籍对中医药学术文献进行分类,构建CIAAT的地域子库,按规模依次包括亚洲(798篇)、欧洲(21篇)、北美洲(15篇)、非洲(11篇)和大洋洲(4篇)。以下探讨各洲学者对中医药的情感取向和态度差异。

4.1.2.1 各洲学者对中医药的情感取向

通过对849篇论文内容逐一仔细阅读,对其进行对中医药积极、中立或消极的情感划分。图2显示,除大洋洲学者积极和中立的取向持平外,其他各洲的积极情感均占绝对优势。亚欧非学者的态度覆盖全面,梯度明显,表明其近十年对中医药多展现出正面认可。情感取向消极的论文虽均不逾10%,但观点鲜明集中,主要涉及未经鉴定的中草药的安全性,中药成分的复杂性及其效力对环境的敏感性,中药提取和中医治疗过程中的环境污染问题,中药违规上市、非法添加、质量监管松懈隐患,中医药疗法主观性强、重复性差、副作用多、理论性弱、准确性低等相关论述。

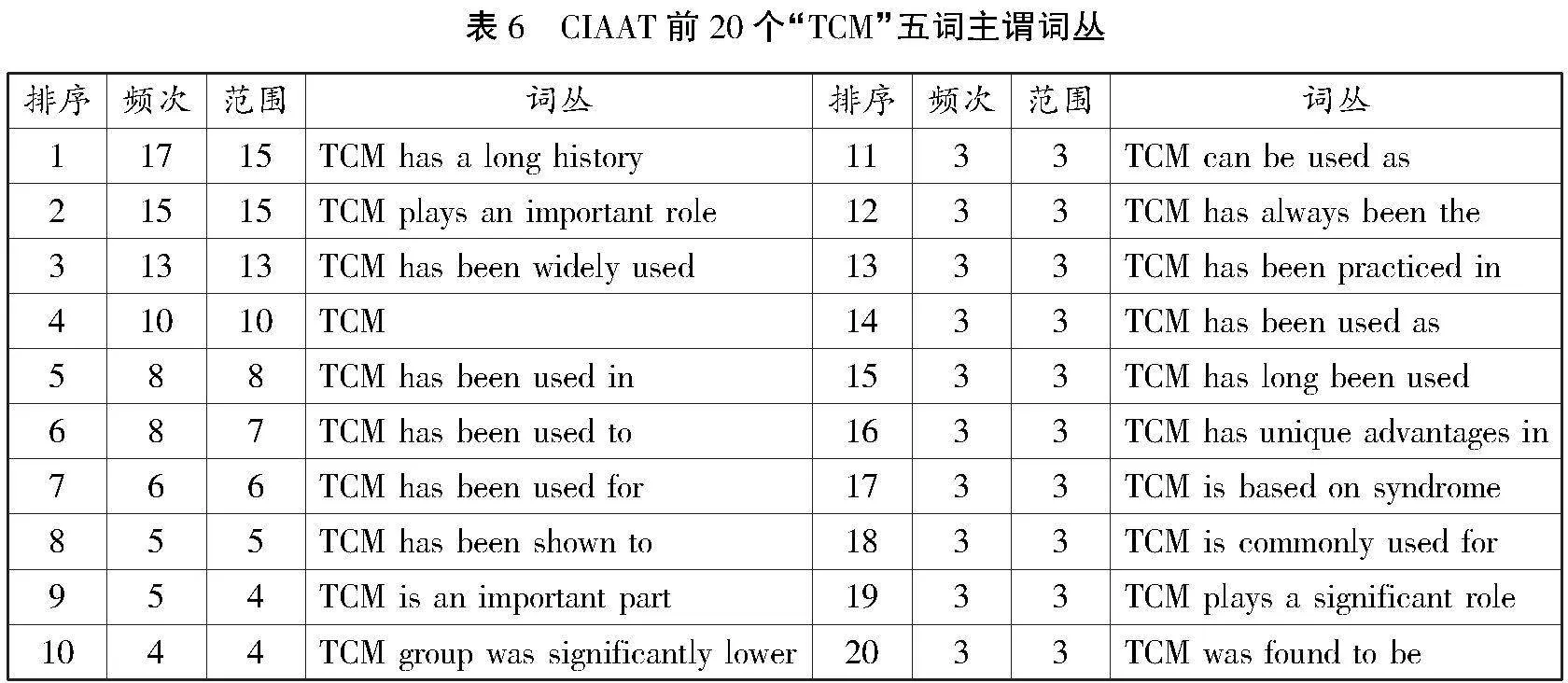

词丛(clusters)功能能够生成包含检索词及其相邻语境词的多元列表。借助包含“中医药”译名的多词词丛,尤其是对形象建构功能最为典型的主谓结构,可进一步获取各洲学者对中医药的直观评价。以“TCM”为检索词,最小频次和最小范围均设为3,生成五词词丛。筛除不具明显评价意义的结果,结合索引行的扩展语境,考察国际学者对中医药的具体态度。CIAAT以“TCM”为检索词的前20个五词主谓词丛见表6。

分析五词词丛及其索引行可知,国际学者普遍认为中医药历史根基深厚,应用广泛,在亚洲地区被视作重要的传统医疗或支持性干预手段,而西方国家多将中医药视为一种补充和替代疗法。中医药优势独特,具有科学研究的实证性。大量对照实验表明,长期采用中药治疗的群体缓解率高,复发率低,副作用少。中医药基于辨证理论,在现代医学体系的冲击下仍在大力实践,中国政府始终坚持推行中西医并重,保护中医药传承与发展。

4.1.2.2 亚洲学者对中医药的态度分析

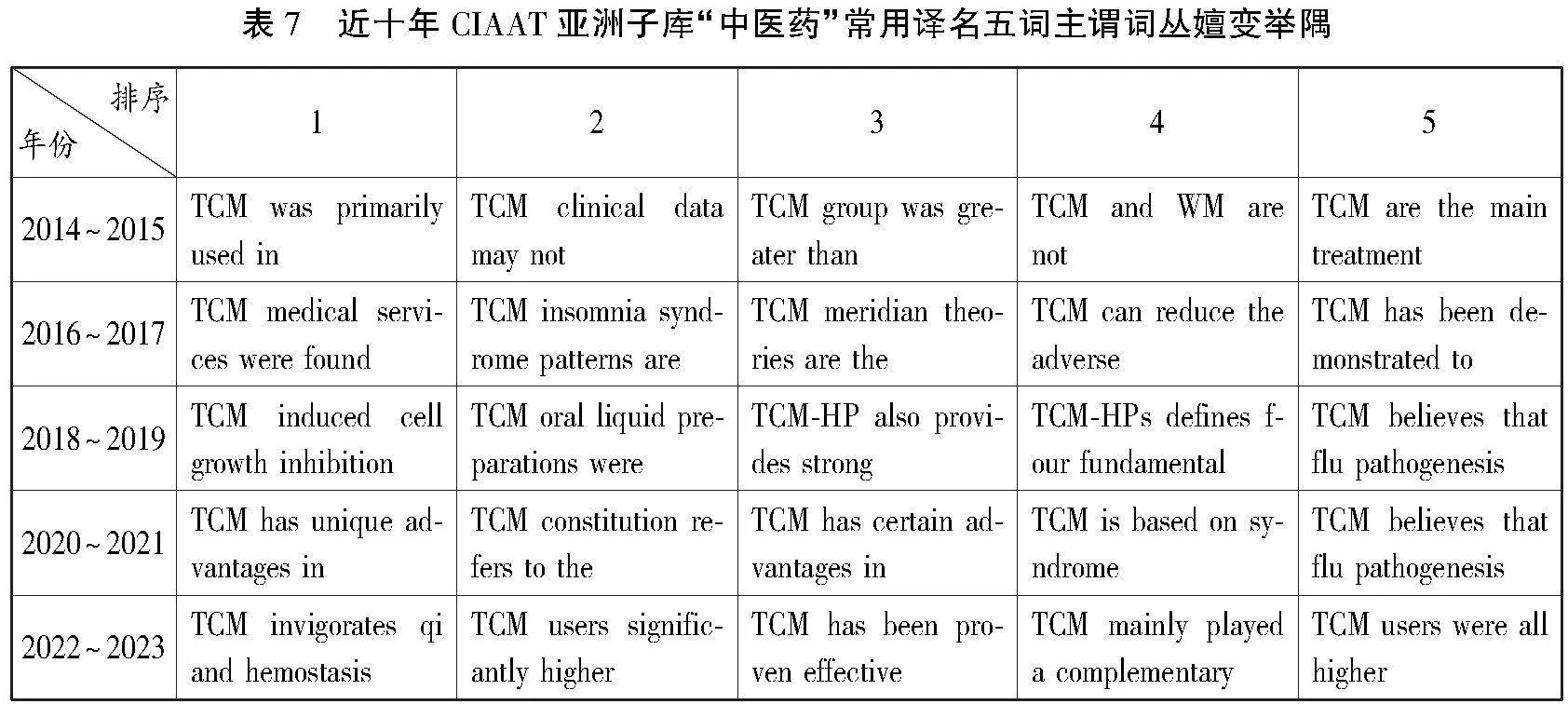

为考察同一地域不同时期对中医药态度的可能变化,生成各个时段地域子库的“中医药”常用译名五词主谓词丛表。筛除重合条目,最小频次限定2次。近十年亚洲子库5个时段“中医药”常用译名五词主谓词丛见表7(鉴于篇幅限制,每时段仅列出前5个)。

结合扩展语境分析可知,近十年亚洲子库的观点主要包括:中医疗法主要用于癌症康复阶段,但期间频繁使用的累积成本不比西医低。中医药医疗服务会受产品质量影响。中药具有抗炎作用,能有效减少癌症化疗的副作用,抑制癌细胞增长,药性理论为指导中医的临床应用提供了有力证据。得益于辨证基础及整体观念,中医在治疗恶性肿瘤和减少化疗毒性方面具有独特优势。中医疗法能补气止血,但大多起到的是对传统医学的补充作用。

从2014年到2023年,亚洲学者逐渐发觉中医药相较于西医疗法的独特优势及其在特定领域的有效性,但中医疗法终究被视为补充医学。

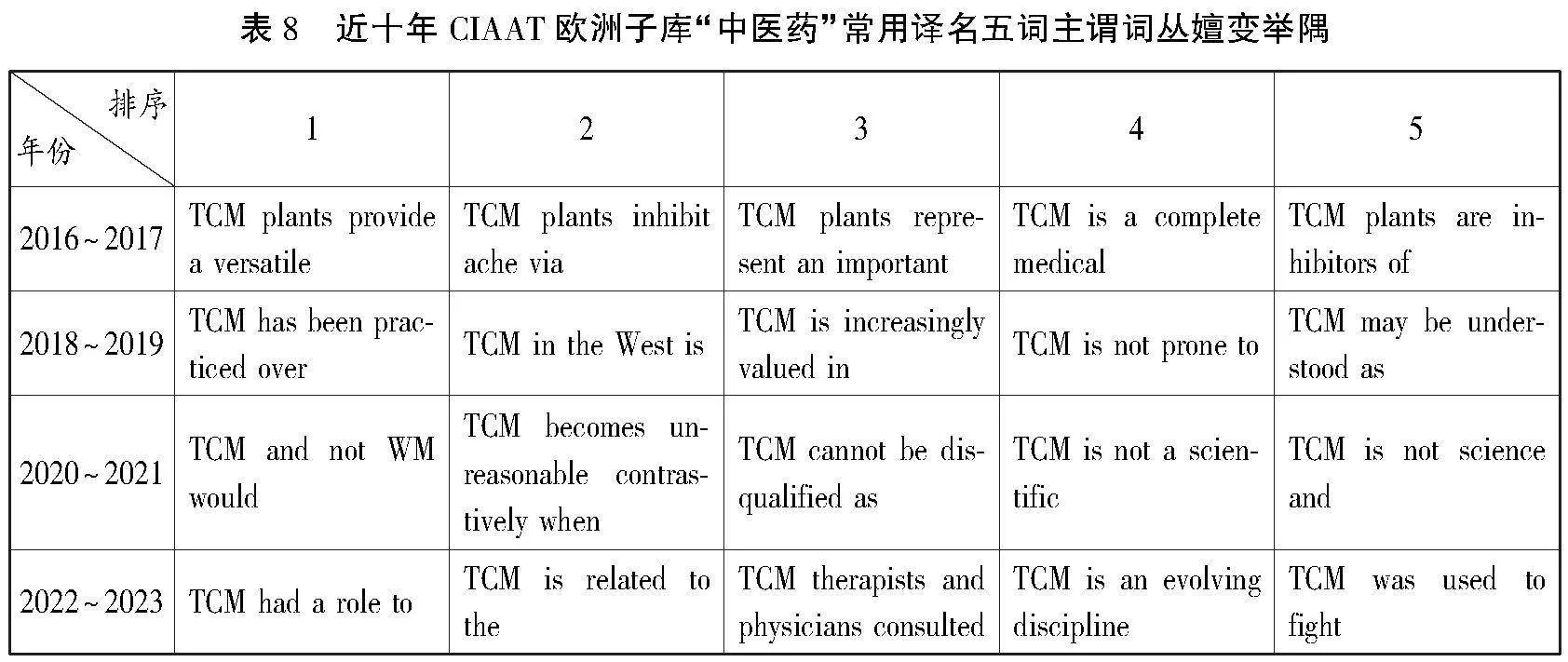

4.1.2.3 欧洲学者对中医药的态度分析

欧洲子库的观点包括:中医药具备完整的医疗体系,中药植物价格低,是理想的天然抑制剂。中医在亚洲的长期实践中积累了大量非传染性疾病治疗的知识,但在西方医疗体系中的整合要以其实践客观化为前提。由于副作用较轻,中医药在西方逐渐受到重视。不能认为中医完全不科学,但中医其实“并非科学”。“如今与其他临床实践相比,使用中医不再合理。” 中医师和西医师均认可中药对新冠肺炎的疗效,但前者认为其在预防期和急性期发挥作用的比例高于后者。中医是一个不断发展以适应现代医学需求的学科。

近十年欧洲学者对中医药的态度经历了从积极探索,到质疑其科学性,最终转向对其作为不断发展学科的认可。这反映了中医药在国际学界的认知波动。

4.1.2.4 非洲学者对中医药的态度分析

非洲子库的观点包括:中草药被广泛用于治疗孕产期疾病,或与使用者认为其天然且安全有关。但中草药使用与安全性之间缺乏显著关联,某些中草药甚至被证实对孕妇和胎儿有不利影响。对中草药的了解、信任度与可获得性影响人们用其进行自我治疗的程度。中药或可成为新冠病毒潜在抑制剂,体质理论可为提高高龄产妇妊娠结果提供参考。

近十年的前中期,非洲学者始终对孕产期中草药使用的安全性存疑,但新冠肺炎的暴发使其对中药治疗效果和经验深厚的民族医学体系有了新的考量。

4.1.2.5 北美洲学者对中医药的态度分析

北美洲子库的观点包括:中医是历史悠久的“个体化医学”,被视为未来化学医疗方法的模型,能显著消减全身性过敏反应。手术结合中医治疗可提高视力恢复率。中医外用制剂成分简单。科学沙文主义会导致对中医的误解甚至边缘化。中医是最古老的医疗体系之一,其拔罐等多模态手法能增强疗效。强调整体观,实施方式具有内在多样性,在健康问题方面取得了诸多成功。中医在加拿大依法受到职业规范,发展前景良好。

总体来看,北美洲学者认可中医历史及其个体化治疗的有效性,关注其内在多样性、治疗整体性及与现代医学结合的潜力,对中医药整体呈现出积极的情感取向。

4.1.2.6 大洋洲学者对中医药的态度分析

近十年大洋洲子库的观点主要包括:中草药和针灸组合可安全治疗一系列呼吸系统疾病。中药中的活性成分对开发全球癌症治疗药物存在巨大潜力。中药材的市场价格受供需关系和市场参与者心理和行为模式的多重影响。中医从业者认为针灸研究往往与临床实践脱节,理由之一可能是其历来认为生物医学和中医理论框架之间存在冲突。

大洋洲学者认可中医药的治疗潜力和安全性,关注其市场交易特性及不同医疗体系之间的交流与碰撞,总体对中医药呈现出中立偏积极的态度倾向。

4.2 话语实践分析:中医药学术形象建构的话语策略阐释

Fairclough三维分析框架中的话语实践是一种研究话语生成、传播和接受过程的方法论。作为调节社会实践和微观文本之间的连接体,话语实践应包括文本的生产、分配和消费一整套过程(胡开宝、盛丹丹,2020)。学术话语作为一种特定体裁,主要通过数据呈现、引用例证、无主句法、间接转述和包装暗示等话语策略,强化上述中医药学术形象。

学术文献的研究结论是基于其报告的实验过程与结果,因此各学科子库主题词表中不乏表明实验条件的单位名词。另外,通过图表陈列具体数据,使据此得出的一般性观点真实可信。引用作为学术文献的体裁惯例,为作者观点提供例证。如CIAAT医学子库中高频复现“study”“evidence”等词,援引前人相关研究,佐证前文提及的中医药形象。无主句法指隐去施动主体的语法结构,主要体现为被动语态和名物化两种手段。如在

“TCM is deemed to be particularly crucial for rural areas...”中,通过模糊动词的逻辑主语,对命题内容规避责任;而在“It is also an essential part of Qianjin reed stem soup, which is a prescription commonly used for the treatment of bronchiectasis”中,仅陈述“千金苇茎汤用于治疗支气管扩张”的客观事实,却巧妙地对治疗效果只字未提。

对于作者持中立态度或不完全认同的内容,常采用第三方视角进行间接报道,以保持对所转述观点的中立、客观态度,甚至委婉反驳(如“Some also believe TCM to be suitable for the treatment of psychiatric disorders”)。不同于媒体话语立场鲜明、言辞直白的特点,学术文献注重逻辑与推演,在立场表达上往往更严谨、冷静。研究发现,尤其在消极情感语篇中,学者采用了一系列包装策略,较为隐晦地暗示对中医药的负面评价。以下面两句为例:

Since the addition of any synthetic dyes in herbal medicines is not allowed in South Korea, there is an urgency to establish...Most of the herbal medicines used in Korea are imported from various countries, including China.

When judged from the angle of the evidence in its favor, TCM cannot be dis-qualified as non-scientific since that evidence, while low, isn’t inexistent...

前句称韩国禁止在草药中添加合成染料,因此迫切需要建立yjzi1S/gdDYakk2LnbX+EVe+bAxpU5cs4xXm9HxhiZ0=确定非法掺杂的方法,同时指出其草药大部分是从中国等国进口的,不难推知对中草药或存在非法添加的暗示意味。后句则多处使用双重否定,欲抑先扬,反话正说,暗示中医药证据不足,缺乏科学性。

4.3 社会实践分析:中医药学术形象差异的原因解释

社会实践维度将话语看作一种社会现象,反映了社会实践的各种因素对话语实践表达和理解方式的影响。近十年各洲学者对中医药的态度总体乐观,但由此建构的中医药学术形象仍存在差异。究其原因,中医药在中国乃至整个亚洲的传统医疗体系中占有重要地位。近年来,中国政府积极推广中医药,反映了其对本土文化和传统医学的支持与保护。欧洲多元的文化背景、健康理念传统与医疗法律法规影响了不同国家对中医药的认知状况。由于医疗资源的限制和文化信仰因素,一些非洲国家对中医药的了解有限,或持观望态度,接受度不高。北美洲的中医药认知呈现出复杂性。如加拿大部分地区将中医药纳入法律框架,而美国虽对替代和补充医学持开放态度,中医药进入主流市场仍困难重重。澳大利亚则有着正规的中医药教育和执业标准,对中医药的态度相对积极。

可见,在传统医学与现代医学的对立中,中医药的国际地位仍面临种种挑战。树立良好的中医药国际学术形象,需要严格的科学证据和规范的临床实践,提高中药质量标准,推动跨学科研究合作,促进中西医学的交流融合,以适应不同文化背景下患者的需求。

5.结语

从学科上看,2014—2023年间,医学、理学、工学、农学和人文学科在各自领域内提出了特色鲜明的研究焦点,分别塑造了融合传统智慧与现代科学、平衡整体健康与个体化治疗的中医药医学形象,注重质量与安全、多向多维的中医药理学形象,智能创新与科技驱动的中医药工学形象,应用广泛、环保可持续的中医药农学形象,以及跨学科探索的中医药人文形象。从地域来看,各洲学者对中医药均开展了积极探索,在其历史悠久、优势独特及在特定领域的疗效或潜力方面基本达成了认知一致,总体态度积极。然而,中医药终究被视为现代医学的补充,部分学者认为其安全性存疑,甚至不乏质疑其科学性的极端负面认知。这些中医药学术形象通过多种话语策略得以强化,而形象差异是由各国不同的文化背景、科学观念、医疗制度、研究与实践现状等导致的。探究近十年中医药的国际学术形象,不仅具有研究视角上的创新性,对于反思中医药的国际学术身份,弘扬中医药知识与文化,提升其国际影响力,增强对外交流合作更具有深远的现实价值。

参考文献

[1]Fairclough, N. Discourse and Social Change[M]. Cambridge: Polity Press, 1992.

[2]白迪迪,袁文冰. 中医药文化传播视角下中医汉语教材中人物形象设计研究[J]. 汉字文化,2020,(21):167-169.

[3]程萧潇,金兼斌,张荣显,赵莹. 抗疫背景下中医媒介形象之变化[J]. 西安交通大学学报(社会科学版),2020,(4):61-70.

[4]胡开宝,盛丹丹. 《可持续发展报告》英译本中的华为公司形象研究——一项基于语料库的研究[J]. 外国语,2020,(6):94-106.

[5]蒋辰雪,严暄暄. 当代西方学者的中医翻译与中医“他我”形象的构建和传播[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版),2021,(1):63-69.

[6]李思乐. 中医药企业的国际化:形象构建与对外传播[J]. 对外传播,2020,(7):18-20.

[7]刘明. 语料库辅助的中国生态形象建构研究[J]. 现代外语,2023,(1):83-96.

[8]王小燕. 美国华裔文学语境里的中医形象探究[J]. 哈尔滨学院学报,2023,(7):87-91.

[9]许家金. 语料库与话语研究[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2019.

[10]张丹,田路晗,刘立华. 基于语料库的中国扶贫国外报道话语研究[J]. 山东外语教学,2024,(2):22-34.

[11]张道振,罗嘉雯. 中医药对外传播中的形象建构——基于英语网络传媒语料库的考察[J]. 上海翻译,2023,(5):24-30.