基于语料库的中国生态形象演变研究

[摘要] 本研究运用信息贡献度与主题建模的文本挖掘方法,对中国生态话语对外报道主题进行历时性研究,深入探索中国生态形象的发展历程。研究发现,与前一阶段(2001—2012年)相比,2012—2024年生态话语对外报道的总量显著增加,共现主题词呈现延续性与深化性特征。“生态环境保护”“城市与经济发展”“政府政策调控”是两个时期持续关注的重点,中国从生态基础建设转变为生态绿色体系战略,习近平生态文明思想的战略引领作用日益凸显。2012—2024年报道还聚焦两个特有主题,即“国际交流合作”和“生态旅游文化”,彰显了中国在全球生态文明建设中的责任担当,展示了独特的生态文化和崭新的乡村形象。研究揭示了中国生态形象动态化、多元化的发展轨迹,体现了“以人为本”的核心生态价值观。

[关键词] 生态话语;生态文明建设;中国生态形象;信息贡献度;主题建模

[中图分类号] H030[文献标识码] A[文献编号] 1002-2643(2024)05-0026-10

Corpus-Based Study on the Evolution of China’s Ecological Image:Semantic Analysis through Informativeness and Topic Modeling

Abstract: This study examines the evolution of China’s ecological image through a diachronic analysis of the keywords in external publicity media using informativeness and topic modeling methods. The study reveals a significant increase in ecological discourse from 2012 to 2024, compared to the period from 2001 to 2012. The co-occurring keywords exhibit continuity and deepening, with “ecological environmental protection,”“urban and economic development” and “government policy regulation” remain focal points in both periods. There is a transition from ecological infrastructure construction to an ecological green system, with Xi Jinping’s thoughts on eco-civilization becoming increasingly prominent. Additionally, the 2012-2024 period also introduces the keywords of “international exchange and cooperation” and “ecological tourism culture,” highlighting China’s role in global ecological civilization and showcasing its distinctive ecological culture and rural image. The study elucidates the dynamic and diversified evolution of China’s ecological image, underscoring a human-centered ecological value system.

Key words: ecological discourse; ecological civilization construction; China’s ecological image; informativeness; topic modeling

1.引言

随着21世纪现代化建设的推进,中国高度重视可持续发展。党的十八大以来,中国特色社会主义生态文明建设不断完善,取得了显著成就(周立华、刘洋,2021)。中国的生态形象不断演变,内涵逐渐丰富,成为展示生态文明成果的重要窗口。然而,西方主流媒体在部分报道中对中国生态形象进行了失真的刻画,引发了国际社会的误读和质疑(郭小平,2010)。因此,构建多元的中国生态形象,讲好中国生态故事,成为生态文明建设对外传播的重要课题。本研究选取中国主流媒体关于生态文明建设的新闻报道作为语料,运用信息贡献度与主题建模方法,全面探讨中国生态形象的发展历程,旨在构建一个多维、立体、动态的中国生态形象,更好向世界传播中国生态文明建设的成果。

2.中国生态形象的相关研究

目前,中国生态形象的研究主要在传播学和语言学领域。理论建构方面,较多学者展现了功能语言学、话语分析和生态语言学等理论的指导作用,通过及物性、语法隐喻和评价资源等手段阐释如何建构和谐共生的生态关系(Halliday, 1995/2006; Alexander & Stibbe, 2014; Stibbe, 2015; Fill & Penz, 2018;黄国文、赵蕊华,2019;苗兴伟、雷蕾,2019)。研究对象方面,大多数研究聚焦西方主流媒体对中国生态形象的建构,通过分析话语置换、强化与弱化等话语策略,揭示了西方媒体所刻画的负面生态形象(郭小平,2010;赵乾、蔡舒敏,2024)。少数学者关注中西方媒体的对比研究,通过探讨中国气候变化报道中经验意义系统的差异,认为中方媒体建构的有益形象高于西方媒体,而西方媒体建构的破坏性形象高于中方媒体(张慧、杨连瑞,2022)。一些学者关注中方媒体对于中国生态形象特定方面的自塑研究,如气候形象(刘明,2023;苗兴伟、刘波,2023)、黄河生态形象(曹进、李怡然,2023)、生态文明建设对外传播话语(赵蕊华,2020;何伟、程铭,2023)、习近平生态文明话语(杨阳,2022)。这类研究构建了中国有责任、有担当的积极生态形象,但对中国生态形象演变历程的宏观层面探讨仍有待加强。

综上所述,现有研究多数聚焦中国生态形象特定方面的共时研究,对中国生态形象变迁的历时研究尚有不足。另外,大多数研究采用传统的语料库方法,通过频数、均值、词云图等指标进行分析。然而,在AIGC(Artificial Intelligence Generated Content)时代,文本挖掘技术的应用为中国生态形象研究带来了新的可能性。因此,本文采用信息贡献度与主题建模方法,深入挖掘2001—2024年中国生态话语的主题语义变化,以探索中国生态形象的发展轨迹,揭示生态形象演变背后蕴含的中国生态哲学观。

3.研究设计

3.1 语料收集

本研究自建中国生态话语新闻报道语料库,借助Factiva道琼斯数据库,选取《中国日报》(China Daily)、《环球时报》(Global Times)、《新华社》(Xinhua)进行语料收集。这三家媒体是中国主流的英文媒体,国际传播影响力较大。检索时间分为两个阶段:第一阶段涵盖2001年1月至2012年11月,第二阶段覆盖2012年12月至2024年3月。划分依据是2012年11月,党的十八大将生态文明建设纳入“五位一体”的总体布局,显著提升了其在国家发展战略中的地位,成为中国生态文明建设的一个关键契机(周立华、刘洋,2021)。检索范围包括含有“China/China’s/Chinese”以及“ecological/ecology”的报道,通过编程手段和人工筛查,清除与主题无关的文本。该库分为两个子库:2001—2012年报道子库共计467篇报道,包括《中国日报》163篇、《环球时报》148篇、《新华社》156篇,库容为320,871个形符;2012—2024年报道子库共计1789篇英文报道,包括《中国日报》607篇、《环球时报》593篇、《新华社》589篇,库容为837,638个形符。

3.2 分析框架

Stibbe(2015)指出,生态语言学关注的是语言所构建的各种“故事”,以此展现人与人、人与自然以及语言与自然之间的关系。为了深入解析中国生态“故事”,本文借鉴了中国语境下生态语言学研究本土化的重要成果——“和谐话语分析”概念(黄国文、赵蕊华,2019:98-114)。它的基本假定是“以人为本”,源自中国传统儒家生态思想,突出了人在生态系统中的重要性。和谐话语分析遵从三个原则:“良知原则”“亲近原则”和“制约原则”。“良知原则”受王阳明“致良知”思想的影响,良知是伦理道德和事实判断、价值判断的主体。“亲近原则”指的是行为主体与其他生命体和环境的关系。“制约原则”指的是人在一切日常活动中所受到的各种制约,包括来自自己(良知、教育、修养等)和外界(社会、机构、国家等)的约束。本文首先采用信息贡献度和主题建模方法,挖掘中国生态话语主题变迁与深化过程,然后运用和谐话语分析理论探讨中国生态形象的发展历程,最后结合中国生态文明思想与实践,对生态形象的演变历程进行社会文化分析。

3.3 研究方法

本研究在Python 3.7环境下,从宏观和微观两个层面对语料库进行文本挖掘。宏观层面,采用两种方法:基于信息贡献度的主题词提取方法和主题建模。传统的参照语料库方法依赖独立词汇的词频指标,未能充分考虑词汇间的语义关系,提取效果容易受到参照语料库的局限性影响(胡加圣、管新潮,2020)。相比之下,信息贡献度指的是单词根据其对文本特定部分所贡献的信息量而被赋予的权重比例(胡加圣、管新潮,2020)。这种方法通过加载gensim工具包,使用mz_keywords函数,基于最大边际相关性(MMR)原理,处理长距离语义关系,既可以提取主题关键词,还能避免语义重复或信息冗余。此方法综合考虑了词频、上下文语境以及语义多样性,在处理复杂语义结构的文本时表现优异。主题建模通过分析词语的分布规律,推断文档所涉及的主题,确定每个主题的关键词及其权重。隐含狄利克雷分布(LDA)是一种常用的主题建模方法,能够挖掘大规模数据中潜在的主题,其效果评估参考主题一致性和困惑度。微观层面,本研究采用互信息(MI)和关键词索引(KWIC)方法。互信息用于衡量两个词语的相关性,互信息值越高,词语的语义关联性越强;同时,使用LancsBox软件进行关键词索引行,详细分析主题关键词的上下文语境。

本研究包括以下关键步骤:(1)利用NLTK库对语料库进行分词、大小写转换、停用词去除等处理。(2)运用gensim库提取两个时期报道的主题词,按照信息贡献度大小排序,使用itertools模块探究主题词的关联性。(3)采用gensim库对报道文本进行主题建模,综合主题一致性和困惑度评估指标来确定最佳主题数。(4)利用NLTK库的BigramAssocMeasures 类,计算词语的点互信息(PMI),考察与主题词共现关系显著的词语。(5)使用LancsBox软件的GraphColl搭配图解模块,基于互信息值(MI)生成可视化搭配图,构建主题搭配语义网络。对主题词进行索引行分析,从微观层面探索中国生态形象的变化特征。

4.研究结果

4.1 基于信息贡献度的主题词分析

从新闻报道总量来看,2012—2024年的报道库容约是2001—2012年的2.6倍,中国生态话语对外报道的数量大幅增加。本研究对报道文本进行主题词提取,获得Top10主题词信息贡献度的可视化结果(图1)。两个阶段的共现主题词有6个,表明中国持续关注生态发展、水资源、城市化发展、经济发展、环境保护等主题。第一阶段报道特有主题词有“economic”“investment”“energy”和“rural”,而第二阶段有“xi”“cooperation”“climate”和“tourism”,表明两个阶段有各自的重点关注领域,展现了中国生态形象的多元化趋势。

“china”和“development”始终位于不同阶段报道的前列。对主题词进行两两关联性提取后发现,第一阶段报道中,“development”有13个关联主题词,涵盖了生态、经济、社会、环境、资源等方面;第二阶段则有17个关联主题词,新增“green”“high”“quality”和“cooperation”。这表明“发展”的概念内涵日益丰富,从关注经济增长与环境保护转变为注重绿色、高质量发展的理念。两个时期的“development”关联主题词中,“people”始终位于前列,涵盖“livelihood”“health”“life”和“talented”等方面,表明中国的生态文明建设始终坚持以人为核心,关注人民生活质量与健康,重视人才培养,体现了“以人为本”的生态理念。两个阶段的另一个共现主题是“ecological”。2001—2012年报道中,“ecological”的关联主题词有4个,分别是“protection”“environmental”“improvement”和“fragile”;2012—2024年报道中增加到了8个,新增词是“civilization”“balance”“advancement”和“friendly”。这体现了中国的生态文明理念逐渐深化,从改善生态系统的薄弱环节,提升到建立更全面、绿色的生态文明系统。另外,“investment”的关联主题词从7个下降到1个,表面中国前期注重投资,以推动经济、环境、基础设施的发展,后期更注重生态系统的健康发展,这反映了生态文明建设战略重心的转移,展现了更加成熟的生态形象。

4.2 基于主题建模的语义网络分析

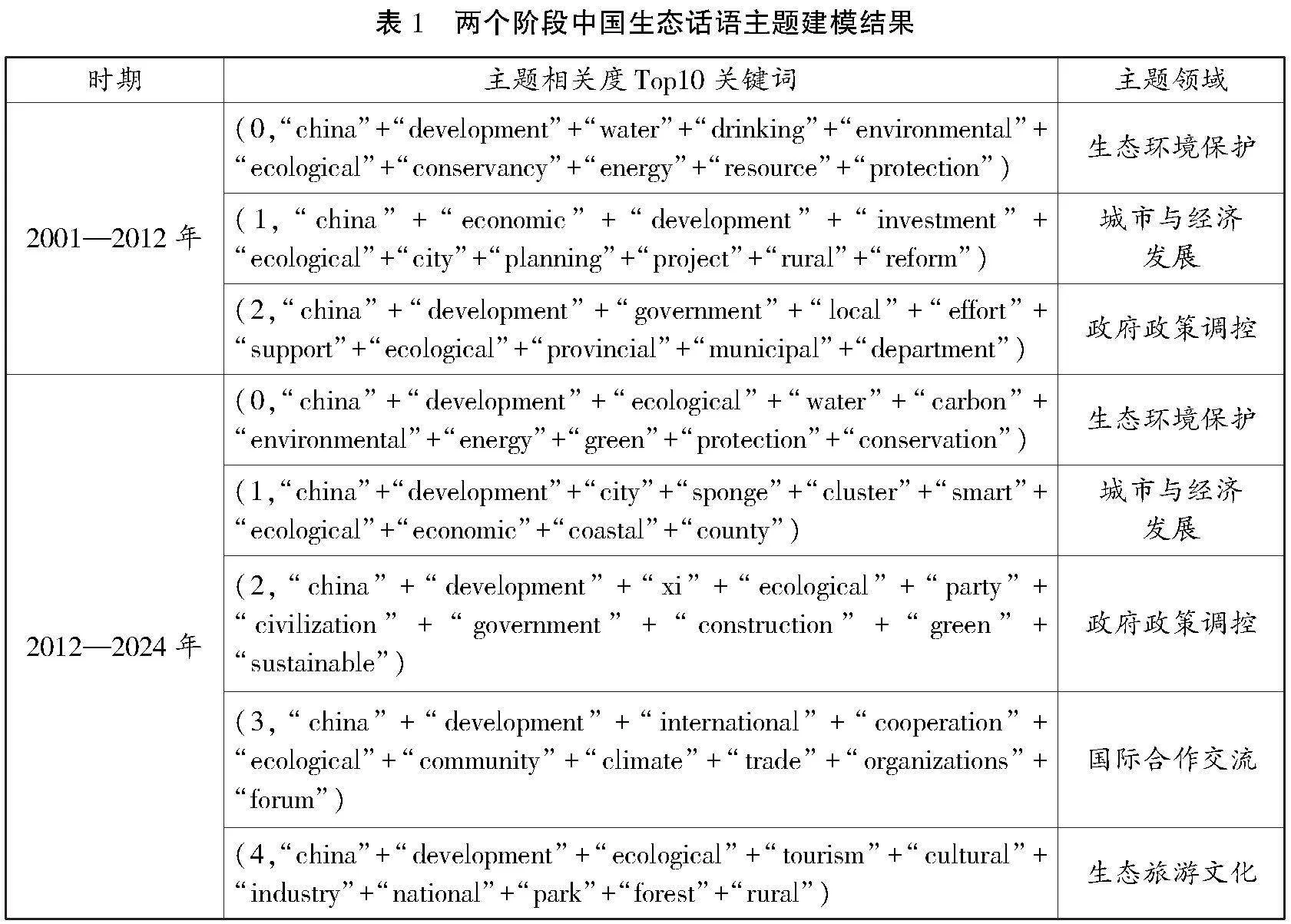

为深入研究两个阶段报道文本的共现主题,探索特有主题领域,本研究对两个阶段报道采用主题建模方法,按文本比重排列Top10关键词(表1),可以发现:两个阶段都关注“生态环境保护”“城市与经济发展”和“政府政策调控”领域,但侧重点不同;第二阶段新增“国际交流合作”和“生态旅游文化”领域,体现了中国生态文明建设的持续性和深化性。

在“生态环境保护”主题方面,两个阶段报道共同关注“water”“environmental”“energy”领域。互信息值和索引行显示,在水资源方面,第一阶段报道关注的主题包括(“drinking”“water”)、(“water”“scarcity”)、(“water”“conservancy”),第二阶段报道则聚焦(“surface”“water”)、(“lucid”“waters”)、(“inland”“waterway”)领域。可见前期报道关注饮用水质量、水资源短缺、水利工程问题,而后期报道着重解决地表水资源利用问题,完善内陆水域系统。其中,“lucid waters” 的共现概率在水资源主题中位居第二,体现了 “绿水青山就是金山银山”的理念,为全球生态文明建设贡献了中国智慧。关于环境保护,两个阶段报道的重心一致,主要是(“environmental”“protection”)、 (“environmentally”“friendly”)、(“environmental”“degradation”)等。关键词索引行显示,“china”频繁出现在“make unremitting efforts”“undertake its responsibilities”“step up efforts”等小句中。这体现了良知原则,即秉持生态良知,发自内心产生一种保护自然的善念(黄国文、赵蕊华,2019:104),表明中国作为环境保护的积极行动者,主动承担责任,采取行动来改善生态环境。关于能源方面,第一阶段报道主题有(“energy”“saving”)、(“telecommunications”“energy”)、(“energy”“consuming”) ,表明前期报道重视能源节约、通信能源、能源消耗等问题;第二阶段报道聚焦(“energy”“vehicle”)、(“energy”“circular”)、(“renewable”“energy”)、(“clean”, “energy”),说明后期报道重视发展可再生能源,推动能源生产和消费方式的转变,树立了中国作为环保创新者的形象。另外,第二阶段报道还聚焦 (“low”“carbon”)、 (“carbon”“neutrality”)、(“carbon”“peak”)主题,倡导低碳循环经济,实现碳达峰和碳中和目标,强化了中国作为环保领导者的形象。

在“城市与经济发展”主题方面,第一阶段报道聚焦(“rapid”“economic”)、(“infrastructure”“investment”)、(“city”“planning”)、(“impoverished”“rural”)等方面。这表明前期生态文明建设着重促进经济发展,投资经济、生态等基础设施,促进城市发展与农村脱贫。第二阶段关注(“city”“sponge”)、(“smart”“city”)、(“city”“cluster”)等领域。这反映了后期重视海绵城市、智慧城市、城市集群等先进理念,提升了城市的生态品质,塑造了更具竞争力的城市形象。在“政府政策调控”主题方面,第一阶段报道聚焦(“government”“approved”)、(“government”“sponsored”)、( “government”“implemented”)等主题。中央政府为生态文明建设提供了法律框架和资金支持,地方政府有效确保政策和拨款落到实处。各级政府通过宣传活动,鼓励公民践行环保行动。第二阶段报道凸显了 (“ecological”“civilization”)、(“xi”“civilization”)、(“ecological”“construction”)等主题,政府提出了习近平生态文明思想,将生态文明建设上升到国家战略。中国在两个阶段采取的一系列行动体现了制约原则,生态的可持续发展要从国家、社区和个人三个层面进行制约(黄国文、赵蕊华,2019:106)。政府通过政策调控和资金支持,从国家、地方、个人层面形成了全方位、多层次的生态文明建设体系,确保生态文明建设的长远发展。

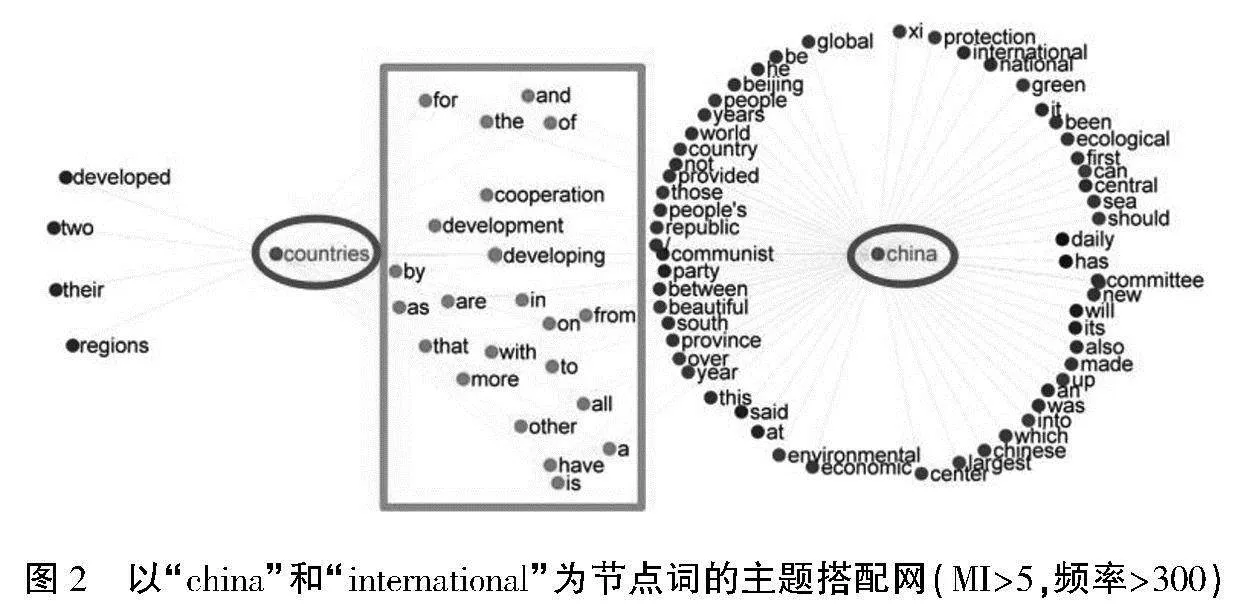

此外,第二阶段报道还涉及“国际交流合作”和“生态旅游文化”两个特有主题。关于“国际交流合作”主题,本文使用LancsBox软件的GraphColl搭配图解模块,依次以“china”和“international”为节点词,构建主题搭配网(图2)。距离节点越近,表示搭配强度越高。方框内的单词表示两个节点间的共有搭配。其中,“china”与“international”共有的名词搭配有“development”“cooperation”和“center”,与LDA主题建模结果一致。这表明中国的生态文明建设迈向国际舞台,积极与其他国家开展生态合作交流。本研究进一步以“climate”为节点获取三级搭配,发现“china”“international”和“climate”的共有搭配有“cooperation”“community”,体现了中国重视与国际社会携手合作,共同应对全球气候挑战。此外,依次以“international”“community”为节点词构建主题搭配网,得到共有搭配有“shared”和“future”,可见第二阶段重视宣传人类命运共同体理念,强调国际社会的共同利益和责任,树立了负责任大国的生态形象。

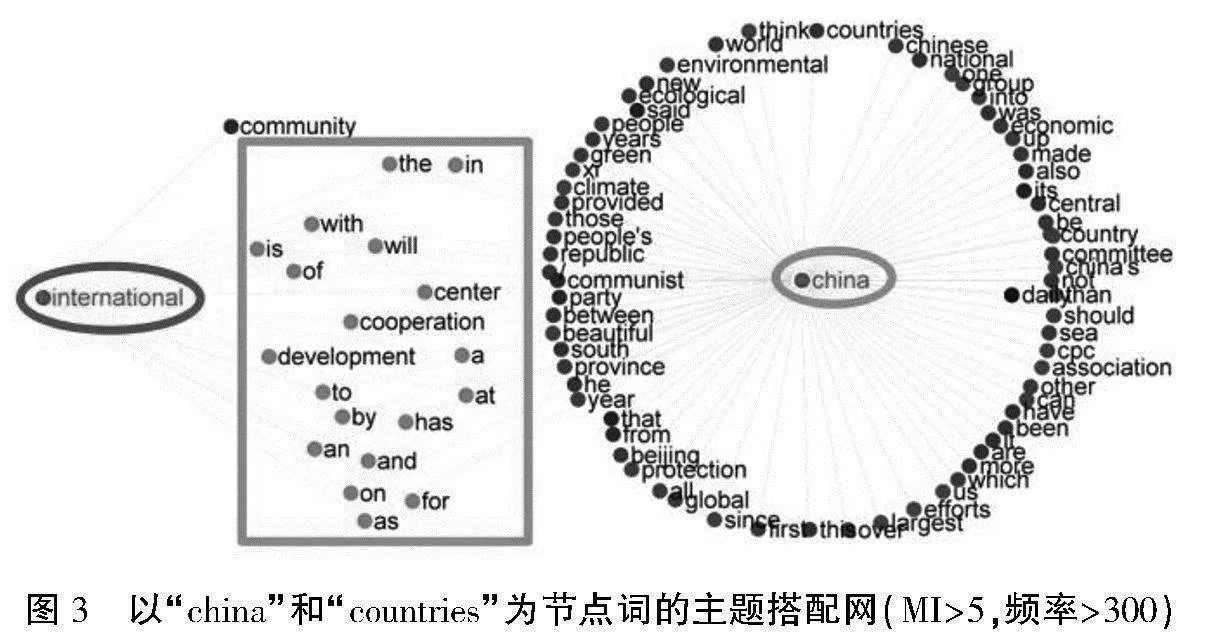

中国不仅在国际社会中积极推动生态合作,还与各国主体建立了多样化的合作关系。本研究依次以“china”“countries”为节点词构建主题搭配网(图3),发现二者的共有实词搭配包括“developing”“cooperation”“development”。其中,“developing”与“china”的距离较近,表明二者的搭配强度较高,而“developed”与“china”的距离较远,搭配强度较低。此外,“china”与“developing countries”共现的句子数量是“china”与“developed countries” 的2.3倍。以上均表明中国与发展中国家的关系更紧密。关键词索引显示,中国推动南南合作,为发展中国家提供生态建设帮助,推进生物多样性保护项目。中国积极参与全球生态合作,受政治经济格局的影响,加强与发展中国家的合作,在南南合作框架下发挥自身优势。这体现了生态和谐、人与自然共生的总原则,同时“和谐”包含了“差等”,尊重生态系统中人与万物的和谐性与差异性,实现和而不同的生态理念(黄国文、赵蕊华,2019:99-100)。中国举措也体现了亲疏原则,尊重各国的文化和发展路径,在多样性中实现和谐共存,体现了和而不同的思想。

关于“生态旅游文化”主题,本文依次以“ecological”“tourism”为节点词构建主题搭配网,发现“ecological”与“tourism”的共有搭配包括“china”“development”“cultural”“resources”,与LDA主题建模结果相吻合。关键词索引显示,第二阶段报道重视利用地方的地理优势、文化特色、生态资源,开发特色旅游品牌,如长江文化旅游节、昆山森林花海文化节等。此外,以“tourism”“rural”为节点词构建主题搭配网,发现二者的共同搭配有“agriculture”“revitalization”“development”,注重打造原生态乡村旅游胜地,如大唐生态园、天府农博园等,实现了农业产业的生态转型。通过农村电商等互联网手段,促进了乡村振兴,增加了农民收入。这与第一阶段报道凸显的“乡村脱贫”主题形成鲜明对比,塑造出中国全新的乡村生态形象。

5.讨论

本文运用文本挖掘方法,通过分析2001—2024年内中国生态话语新闻报道的主题变迁,揭示了中国生态形象的多维特征和动态变化。信息贡献度分析显示,与第一阶段相比,2012—2024年生态话语对外报道的数量增加,“发展”主题内涵更加丰富,“生态”主题深化,“投资”主题比重下降,体现了生态话语主题在内涵深度和外延广度上的演变。主题建模的语义网络分析表明,两个阶段持续关注“生态环境保护”“城市与经济发展”“政府政策调控”主题,但侧重点不同。中国从生态基础建设转向生态绿色体系战略,实现了从城市化与经济基础发展到新型生态城市的升级,彰显了不断创新的生态形象。政府前期进行政策调控和财政支持,推进生态文明建设,后期习近平生态文明思想的战略引领作用日益凸显。此外,第二阶段报道新增“国际交流合作”和“生态旅游文化”主题。这表明中国在国际生态建设合作中发挥引领作用,塑造了负责任大国的生态形象;同时发展生态旅游业,展现了独特的生态文化和绿色乡村形象。

中国生态形象的演变不仅受到生态文明思想的引领,同时也是生态文明实践的生动体现。首先,生态文明思想体系逐渐完善,发挥了重要的战略指导作用。1994年,《中国21世纪议程——中国21世纪人口、环境与发展白皮书》发布,标志着可持续发展战略的确立。2003年,党的十六届三中全会提出“树立和落实全面发展、协调发展和可持续发展的科学发展观”。2012年,党的十八大将“生态文明建设”纳入中国特色社会主义建设“五位一体”的总体布局;党的十九大强调“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”;党的二十大提出“中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化”。党和政府不断完善生态文明思想制度体系,将人民利益放在首位,体现了中国传统的“以人为本”和谐生态思想。习近平生态文明思想构建了新时代生态文明建设的新格局(周立华、刘洋,2021),在国际社会中树立了积极负责、绿色发展的生态形象。

其次,中国政府始终坚持与时俱进,不断深化生态文明建设实践。2012年,国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,推动汽车产业的绿色转型。2013年,习近平总书记在中央城镇化工作会议上指出:“要建设自然积存、自然渗透、自然净化的‘海绵城市’。”2015年,试点工作启动。2016年,中国发布了《全国生态旅游发展规划(2016—2025年)》,提出建设重点生态旅游目的地,形成精品生态旅游线路。2017年,习近平在联合国日内瓦总部倡导共建“人类命运共同体”,构建全球生态合作新秩序,这一理念被纳入联合国安全决议,中国的国际影响力日益增强。2019年,习近平在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出应对气候变化南南合作计划,帮助其他发展中国家应对气候变化。2020年,习近平在第七十五届联合国大会上提出,中国力争在2030年前实现二氧化碳排放达到峰值,在2060年前实现“碳中和”。2022年,国务院发布了《“十四五”推进农业农村现代化规划》,加速推进生态农场建设,推动农业绿色转型。综合2001—2024年的生态文明报道分析,在生态实践过程中,中国政府主动承担保护生态环境的责任,从国家、地方、个人层面采取有效措施,体现了和谐话语分析的良知原则与制约原则。中国积极推动国际生态文明建设,加强与发展中国家的合作,体现了亲近原则,这塑造了全球生态文明建设参与者、贡献者、引领者的形象,有利于提升中国在国际事务中的话语权和影响力,构建和而不同的国际生态关系格局。

6.结语

本研究运用信息贡献度与主题建模的文本挖掘方法,系统分析了2001—2024年中国生态话语主题的演变过程,揭示了中国生态形象的发展脉络。在方法论上,通过结合信息贡献度的长距离语义分析和主题建模的无监督机器学习算法,本文创新性地捕捉了文本中隐含的生态话语动态,丰富了生态话语研究的定量分析手段,为生态形象研究提供了新工具。在理论层面,和谐话语分析理论为研究中国生态话语带来了独特视角,深刻解读其核心理念和文化内涵。本文通过该理论,探讨了中国生态形象演变背后的生态文明思想和实践路径,以及蕴含的生态哲学观,阐释了中国在生态文明建设中秉持的“以人为本”核心价值观。以上发现有利于全面了解中国生态文明建设的发展历程,更有效地向世界传达中国的生态文明建设成就。

参考文献

[1]Alexander, R. & A. Stibbe. From the analysis of ecological discourse to the ecological analysis of discourse[J]. Language Sciences, 2014, (41): 104-110.

[2]Fill, A. & H. Penz. Ecolinguistics in the 21st century: New orientations and future directions[A]. In A. Fill & H. Penz (eds.). The Routledge Handbook of Ecolinguistics[C]. New York: Routledge, 2018. 437-443.

[3]Halliday, M. A. K. Language and the reshaping of human experience[A]. In J. Webster (ed.). The Language of Science: Collected Works of M. A. K. Halliday (Vol.5)[C]. London: Continuum, 1995/2006. 7-23.

[4]Stibbe, A. Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live By[M]. London: Routledge, 2015.

[5]曹进, 李怡然. 黄河专题新闻报道中的和谐生态故事建构[J]. 中国外语, 2023, (3): 56-64.

[6]郭小平. 西方媒体对中国的环境形象建构——以《纽约时报》“气候变化”风险报道(2000-2009)为例[J]. 新闻与传播研究, 2010, (4): 18-30.

[7]何伟, 程铭. 新时代生态文明建设对外传播话语与国家生态形象塑造研究[J]. 外语电化教学, 2023, (4): 84-91+125.

[8]胡加圣, 管新潮. 文学翻译中的语义迁移研究——以基于信息贡献度的主题词提取方法为例[J]. 外语电化教学, 2020, (2): 28-34+5.

[9]黄国文,赵蕊华. 什么是生态语言学[M]. 上海:上海外语教育出版社,2019.

[10]刘明. 语料库辅助的中国生态形象建构研究[J]. 现代外语, 2023, (1): 83-96.

[11]苗兴伟, 雷蕾. 基于系统功能语言学的生态话语分析[J]. 山东外语教学, 2019, (1): 13-22.

[12]苗兴伟, 刘波. 生态话语分析视角下的气候变化故事——以《人民日报》气候变化新闻报道为例[J]. 山东外语教学, 2023, (5): 11-24.

[13]杨阳. 和谐话语分析视角下生态文明建设的话语建构[J]. 北京第二外国语学院学报, 2022, (5): 130-144.

[14]张慧, 杨连瑞. 中美气候变化新闻语篇中态度资源的生态话语分析[J]. 外国语(上海外国语大学学报), 2022, (5): 43-52.

[15]赵乾, 蔡舒敏. 中国生态环境形象的“他者化”呈现: 基于《纽约时报》的话语机制分析[J]. 河北师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, (1): 147-156.

[16]赵蕊华. 生态语言学视角下中国不同时期生态建设对比研究——以2001年和2018年《中国日报》生态文章为例[J]. 山东外语教学, 2020, (1): 33-45.

[17]周立华, 刘洋. 中国生态建设回顾与展望[J]. 生态学报, 2021, (8): 3306-3314.