研发费用加计扣除政策提升了企业创新质量吗

【摘 要】 研发费用加计扣除政策作为创新激励政策中最具包容性和公平性的一项,其如何影响企业创新质量的问题值得关注。基于我国A股上市公司2012—2021年数据,以2015年研发费用加计扣除政策作为一项准自然实验,采用双重差分法实证考察加计扣除政策对企业创新质量的影响及作用机制。研究发现:研发费用加计扣除政策正向显著促进了企业创新质量的提升,通过平行趋势检验、安慰剂检验、排除预期效应、替换被解释变量等一系列稳健性检验之后,结果依旧成立。作用机制方面,研发费用加计扣除政策通过激发企业研发投入积极性、注重无形资产积累、优化人力资本结构的方式,进而提高企业创新质量。进一步分析发现,该政策在市场化程度高、法制环境完善地区效果更加显著。

【关键词】 创新激励政策; 研发费用加计扣除; 创新质量; 双重差分法

【中图分类号】 F230;F062.9 【文献标识码】 A 【文章编号】 1004-5937(2024)22-0098-09

一、引言

习总书记在党的二十大报告中明确指出:必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。这三个第一的论述为将来的发展指明了方向。科技兴国、人才强国,国家想要发展、企业想要进步,就必须依靠创新的力量、人才的力量。在新一轮科技革命的快速发展下,新能源行业的迅速兴起、人工智能的快速发展让很多行业经历着“大洗牌”。当下外部市场不景气和内部转型需求之迫切的重重冲击下,自主创新和转型之路显得尤为重要。然而,在市场经济体制下,由于企业创新过程中存在风险不确定性,企业在实际活动中经常出现创新动力不足的现象。此时政府作为强有力的中介组织,通过向市场释放扶持信号,制定一系列的创新激励政策,帮助企业获取创新研发过程中所需要的支持和资源[ 1 ]。因此,政府出台的各项政策,以及其对企T/wudOK8+KFJLJIxNU9USFostTTd6k2+yR++ANocUOc=业和市场带来的实际效应也成为学者们关注的重点。

作为一项创新激励政策,研发费用加计扣除政策一经推出便受到众多学者的注意,被认为是创新激励政策中最具包容性和公平性的一项。大部分学者对加计扣除政策的研究集中在研发投入、创新绩效等方面,研究表明研发费用加计扣除政策能够有效促进企业研发投入的增加[ 2-3 ],同时通过激励创新、减少经营成本和增加融资来提高企业创新绩效[ 4 ]。也有学者探究加计扣除政策与企业全要素生产率的影响[ 5 ],得出加计扣除政策通过减轻企业税负从而有助于企业增加研发投入,推动全要素生产率的提高。戴天仕等[ 6 ]通过研究加计扣除政策与企业人力资本的关系,发现通过促进企业物质资本投资,可以增加技术人员比重。孙自愿等[ 7 ]发现不同的具体税收优惠政策产生的效果存在异质性,得出有关部门要加强税收优惠政策的力度,提高政策精准性的结论。

然而,创新投入只能反映企业的研发意愿,以创新质量和创新效果衡量的创新产出才能切实体现企业创新能力的提升[ 8 ]。目前学者们对创新质量的界定存在不同看法:杨立国等[ 9 ]在探讨中小高科技企业的过程中,将创新质量定义为涵盖产品/服务、运作过程、经营管理三方面的质量综合;俞立平等[ 10 ]认为创新质量区别于创新规模,代表了企业创新水平和研发的高度。但不可否认的是,创新质量作为衡量政策是否有效的重要标准之一,同时投资于高质量的创新产出是促进企业获得政策优惠的重要推动力[ 11 ]。因此从创新质量入手更能全面地衡量政策实施效果。

本文在现有研究的基础上,从研发费用加计扣除政策出发,研究对企业创新质量的激励效果并深入探究其影响机制。

对比已有研究,本文的创新之处在于深入探究加计扣除政策对创新质量的影响及其传导机制。现有对加计扣除政策的研究大多停留在探究政策对某方面的影响上,鲜有文章深入挖掘其内在机制。本文从企业创新质量视角入手,探究加计扣除政策对企业创新质量的影响,丰富了有关创新激励政策影响因素的研究文献;同时,从企业投入阶段探究研发资金投入、无形资产以及人力资本在加计扣除政策影响企业创新质量中发挥的作用机制。

二、理论机制分析

(一)制度背景

研发费用加计扣除政策是一项根据税法规定在企业研发新技术、开发新产品过程中实际产生的开发费用的基础上,加乘规定比例,在企业缴纳应纳税所得额时扣除一定数额的创新激励政策。早在1996年国家税务总局和财政部联合印发的《关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知》(财工字〔1996〕41号)文件中第一次明确提出了研发费用加计扣除的问题,但当时的试用范围较小,只在国有和集体工业企业采用审核批准的方式实行。在2003—2008年间,先后两次扩大了政策的适用主体范围,同时简化了补帖申报程序,引导更多的企业进行研发创新活动。

通过对国家税务总局有关政策执行的指引专栏梳理后发现,自2013年起该政策便有较大调整。2013年颁布的《关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》(财税〔2013〕70号),扩大了政策试用范围。2015年颁布的《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)中首次采用负面清单的形式明确不可享受政策的企业,扩大了试用主体范围,积极引导越来越多的企业开展创新活动。2017年《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2017〕34号)中进一步扩大了科技型中小企业的优惠力度,扣除比例提高至75%。

通过对加计扣除政策沿革路径的整理,可以看出2015年财税〔2015〕119号政策作为政策改进过程的一个分水岭,明显区别于以往。该政策改革主要有以下特点:一是减免程序不断简化,放开严格的审核申请制度,纠正了地方审批流程过度干预的现象,提高了企业实际享受优惠的比例。二是扩大优惠企业范围,放宽了对企业的限制。相较于之前受补助企业必须要在《当期优先发展的高技术产业化重点领域指南》和《国家重点支持的高新技术领域》目录中,此次调整以负面清单的形式展现不可享受优惠的六大负面清单行业,真正意义上拓宽了政策试用主体,调动越来越多企业创新研发的积极性。三是会计核算中设置的“辅助账”相较于以往设置的“专账”,大大减轻了会计核算负担,缓解了企业资金压力,降低了企业交易成本。因此,研发费用加计扣除政策的改革为本文采用双重差分法进行实证分析提供了很好的机会。

(二)加计扣除政策的激励效应

加计扣除政策在2015年提出负面清单后扩大了优惠主体范围,让范围更广的企业能够享受这项政策。作为创新激励的一种,其对企业前期的激励作用较强,能够直接降低企业创新活动中的边际成本,减少企业创新活动中的现金流出,促进企业内部资金的累积,提高了创新活动的内源融资力。

一方面,根据信号理论,政府向投资者释放的积极信号,增加了对政府支持企业的了解,让企业获得一定的政策支持,进而缓解研发中出现的资金压力[ 12 ]。企业在获取成熟的研发设备、新型专业人才以及稳定的资金支持后,会进行一系列研发活动促进创新质量的提升。另一方面,加计扣除政策作为一项创新激励政策,市场占据主导作用,企业能否获得费用减免取决于市场机制下自发形成的创新绩效[ 11 ],而不断输出的质量型成果正是研发费用加计扣除的重要条件。企业要想获得补贴就要依靠自身的创新输出,不断输出的质量型成果和政策间形成良性循环。进一步,高质量创新成果的持续性输出和政府资金的支持让企业绩效增加,进而为在市场中占据优势地位提供了条件。刘柏等[ 13 ]基于企业同群视角分析出企业创新质量高不但可以增加自身的市场竞争力,同时也给同行竞争企业带来无形压力,只有不断研发创新出新产品,才能降低被挤出市场的风险。由此可以看出,企业想要在市场中获得长久发展的重要路径就是促进创新质量的提高。

因此,本文提出假设1:研发费用加计扣除政策对企业创新质量的提升起正向促进作用。

(三)影响机制

通过梳理文献,本文探究出三种可能存在的机制,即研发投入、无形资产以及人力资本。

1.加计扣除政策激发企业研发投入积极性

从资金投入角度看,由于不确定因素的存在,企业研发投入的规模相当程度上取决于资金的稳定性,而资金问题通常也是约束企业研发创新的重要因素[ 14 ]。政府颁布的扶持政策能够吸引到更多社会投资商的关注,增加投资商对这类企业的信任程度,降低风险评估。企业由此政策获得的研发补贴,可以向市场传递是否可以作为投资对象考察的有力信息,有效规避了逆向选择问题。一旦企业拥有稳定的现金来源就可以加大研发投入资本。从经济利益角度看,信息的不完全性与不对称性让企业的研发活动面临市场失灵的风险,企业的创新产出形成的公共物品可能会引起市场上其他企业的模仿[ 15 ],从而降低企业在市场的占有份额,减弱企业创新积极性。加计扣除政策通过对企业自主创新能力的激励,减少企业在研发活动中的投入压力,带动整个行业进行自主研发的积极性,形成研发—获得收益—研发的良性循环。更何况相比策略性创新带来的短时收益,高质量产出形成的收益不仅具有时间为企业带来的持续增加的收益,而且能帮助企业有效占据市场,提高抵御风险的能力[ 16 ],进而促进企业对高质量产出的研发动力。

由此,提出假设2:研发费用加计扣除政策通过提高企业研发费用投入促进企业创新质量的提升。

2.加计扣除政策让企业注重无形资产的积累

企业是创新研发与科学技术研发的重要创造者,其对无形资产的投入强度是提高我国创新质量的重要一环[ 17 ]。新古典增长理论中提到,经济增长的关键之一就是提高物质资本的积累,但随着经济的持续发展,软件、专利等为核心要素的无形资产在推动经济发展过程中发挥着重要作用[ 18 ]。因此,企业的无形资产数量也可以代表其技术研发产出的成果,研发技术越高企业的市场竞争力就越强。随着创新激励政策的颁布,给企业和社会传递了加大自主创新和研发的信号,引导企业进行创新活动,更好地激发相关研发人员的积极性,提高企业对研发活动的重视,让企业意识到若想立足于长久发展,就要积极开展研发创新活动。加计扣除政策从研发费用角度入手,让企业有充足的资金用来更新换代软件设备、形成专利等创新成果,间接促进企业创新质量的提升。

基于此,本文提出假设3:研发费用加计扣除政策通过激励企业对无形资产的升级进而促进创新质量的提高。

3.加计扣除政策引导企业有关人力资本的优化

研究表明,人力资本是提升企业产品质量的关键,创新活动的进行除了增加研发投入,更需要人力资本的优化升级[ 19 ]。人力资本中蕴含的知识和技能是创新研发进步的重要驱动力,高学历人才的引进意味着先进知识和技术的流入,可以带来新的创造活力。尤其,高质量的人力资本更能提高创新成果的转化效率。在企业创新投入阶段,高质量研发产出的增加离不开大量新兴的技术人员,随着不断升级的软件和硬件设施,高学历人才的吸收给企业带来新的思想和创造力。刘啟仁等[ 20 ]通过分析固定资产加速折旧政策与人力资本升级之间的关系,得出加速折旧政策通过带来附加的创新激励引导企业进行人力资本优化;戴天仕等[ 6 ]从研发费用加计扣除的角度同样证明了政策促进企业对技术型人才的需求。研发费用加计扣除政策通过帮助企业减轻人力资本投资的边际成本,激励企业对研发人员结构的优化[ 21 ],提高企业对高素质人才的重视程度,从而优化企业人力资本结构。

由此,提出假设4:研发费用加计扣除政策通过引导企业进行人力资本升级带动创新质量的提升。

三、数据来源及模型设定

(一)数据来源

自2015年财税〔2015〕119号政策出台,加计扣除政策与以往相比做了很大调整,越来越多的企业被纳入可享受政策优惠中。本文以2015年作为政策实施年份,选取2012—2021年A股上市公司的数据为样本,企业财务数据主要来源于CSMAR数据库,企业专利和研发数据取自WIND数据库。

实证前对数据进行以下处理:(1)剔除样本期间处于异常状况的ST、*ST类企业和具有一定特殊性的行业类别为金融行业的企业。(2)对所有连续型变量进行1%的缩尾处理以消除极端值的影响,以及剔除关键变量缺失的样本。(3)考虑2015年以后上市的企业缺乏前期的数据参考,可能对研究结果产生影响,因此剔除上市年份晚于2015年的企业样本。(4)在2015年之前,享受加计扣除政策的企业应在《国家重点支持的高新技术领域》和《当期优先发展的高技术产业化重点领域指南》之内。为了严格控制对照组的设定,借鉴李新等[ 3 ]的做法,设立对照组时剔除在2015年之后属于负面清单,同时在2015年之前企业相关资质认定中符合这两项政策的企业。

(二)模型设定及变量选择

1.模型设定

本文将2015年研发费用加计扣除政策看作准自然实验,将2015年作为政策实施年份(post),同时将政策中的六个负面清单行业作为对照组,其他行业作为处理组(treat),利用双重差分法评估对企业创新质量的影响,设立基础计量模型如下:

其中,i、j、t分别表示企业、行业和年份。被解释变量Qua1ijt表示企业创新质量;treatj×postt表示j行业在t年是否享受研发费用加计扣除政策;系数β1也是本文关注的重点;Xijt表示企业层面的控制变量,主要包括企业规模(Assest)、企业年龄(Age)、资产负债率(Lev)、现金流状况(Cashflow)、员工薪酬(Pay)、董事高薪酬(Salary)和资本密集度(Capint)。μi表示企业个体固定效应;μt表示时间固定效应;εijt表示其他随机扰动项。最后,对所有回归系数的标准误进行聚类处理。

2.变量说明

被解释变量。选取企业发明专利授权数的对数(Qua1)作为衡量企业创新质量的变量。大多学者利用专利申请数作为衡量企业创新质量的方式,但是专利申请短则18个月,长则3—4年,存在明显的滞后性,同时企业可能存在“政策迎合”[ 22 ]的倾向而进行专利申请,这对企业创新质量的测量产生一定的偏差。另外,相比实用新型专利和外观设计专利,发明专利更偏向“实质性创新”[ 23 ],更能体现企业有效产出。因此,本文选取发明专利授权数而非专利申请数。

核心解释变量。treatj×postt度量研发费用加计扣除政策。其中,treat和post是两个虚拟变量:其一,实验组和对照组,treatj表示j行业是否属于“六大负面清单行业”,属于负面清单取0,否则取1;其二,时间虚拟变量,postt表示t年是否是政策实施及以后的年份,2012—2014年的样本企业取0,2015年及以后的样本取1。

控制变量。选取一系列衡量企业特征及影响企业决策的变量。企业规模(Assest)用当年总资产对数表示;企业年龄(Age)用当期年份和企业成立年份的差值表示;资产负债率(Lev)用当期总负债和总资产的比值表示;现金流状况(Cashflow)用当期经营活动产生的现金流量净额和期初固定资产净值的比值表示;员工薪酬(Pay)用实际支付员工工资的对数表示;董事高薪酬(Salary)用管理层年薪总额的对数表示;资本密集度(Capint)用总资产和营业收入的比值表示。

主要变量的描述性统计结果如表1所示。企业发明专利授权数(创新质量)的均值为1.727,但最小值0和最大值5.673之间相差较大,初步反映了不同企业之间的创新质量存在差异。控制变量中资产负债率和资本密集度的最大值和最小值相差较大,可以推断出企业间规模、资金等差异大,这为本文的研究提供了较好的数据基础。

四、实证结果分析

(一)加计扣除政策对企业创新质量的影响

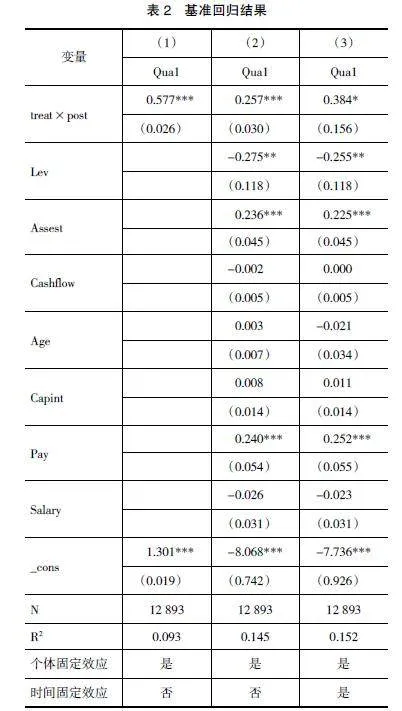

表2报告了2015年政策实施对实验组和对照组企业创新质量影响的回归结果,回归均加入个体固定效应。表2列(1)仅将创新质量作为被解释变量,不加入控制变量和时间固定效应,可以发现treat×post的系数在1%水平上正向显著,初步说明加计扣除政策对企业创新质量有积极的促进作用。进一步在列(2)中控制企业层面的特征,包括企业规模(Assest)、企业年龄(Age)等,在列(3)中加入时间固定效应,treat×post回归系数始终显著为正,说明加计扣除政策确实能够提高企业创新质量水平,验证了假设1的结论。

(二)稳健性检验

为保证上述基准回归结果的稳健性与合理性,本文从以下方面进行稳健性检验。

1.平行趋势检验

双重差分法精确识别的前提条件是实验组和对照组在政策实施前具有相同的时间变化趋势,这是实证结果有效性的关键。本文采用事件研究法,通过直接观测交互项的系数判断实验组和对照组的差异,若政策实施前交互项的系数不显著,实施后交互项系数显著,则说明政策对该变量产生了影响,即满足条件假设。将基准回归模型拓展为如下计量模型:

模型(2)中变量与模型(1)一致。将Qua1作为被解释变量,检验基础回归的稳健性,其中设定政策实施前一年2014年作为基准年,同时为不影响检验结果和增加精准性,在实证结果中将基准期删除。系数βt考察了不同年份实验组与对照组的差异,β2012、β2013反映了政策实施前的对照组和实验组的差异,β2016—β2021反映了实施后对照组和实验组的差异;若平行趋势假设成立,则在政策实施前的2012—2013年估计系数β2012、β2013应该不显著。

如图1结果所示,政策实施前的2012—2013年的系数均不显著异于0,说明了研发费用加计扣除政策实施以前各企业的创新发展趋势相似;实施后的样本年份显著为正,虽然政策效应慢慢减弱,但总体呈现出对企业创新产生显著的促进效应。这说明政策出台前,负面清单行业与非负面清单行业存在共同变化趋势,充分证明本文选取双重差分方法的合理性。

2.安慰剂检验

干预时间的随机性可能因样本区间长短而影响结论的稳定性。为了增加检验的稳定性,选取安慰剂检验中模拟实验的方式,利用样本数据随机进行500次实验,通过观察结果的系数分布是否趋近正态分布,同时与真实的系数是否存在显著差距进而得出准确结果。从图2可以看出模拟的结果系数显著异于真实取值,证明真实系数并非具有随机性,政策对企业创新质量的影响不受其他不可观测变量的推动。

3.其他稳健性检验

(1)干预时间的随机性

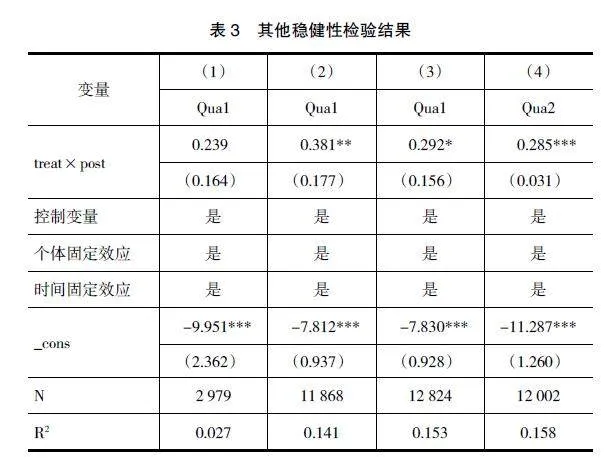

理论上来说,在2015年政策实施前,加计扣除政策对企业的影响力度偏小。为了证明政策实施节点的影响明显区别于以往,本文选取实施前2012—2014年的样本,假设2013年作为政策实施年份,2013—2014年的实验组虚拟变量设定为1,对照组依然是六大负面行业,重点观察交互项treat×post的系数,结果如表3列(1)所示。回归结果不显著,说明政策实施后对企业的影响十分有限。

(2)排除预期效应

考虑到2015年政策的实施可能存在一定的针对性,部分企业预期到政策的改革而提前进行策略性创新,进而破坏检验结果。为排除这种可能性,将政策实施前2014年的样本进行删除,结果如表3列(2)所示。实验组与对照组的交互项系数为0.381,且在5%水平上正向显著,与基准回归中的结果相近,说明并没有存在预期效应。

(3)排除观测年份中无研发费用的企业

按照是否属于负面清单行业进行样本划分可能会导致实验组中包括政策实施以后并未产生研发支出的企业。根据政策的规定,企业若享受这项政策优惠就必须要对当年的研发支出进行披露。为了尽可能排除对结果精准性的因素干扰,故将样本企业中政策实施年份以后的几年内均无对研发费用进行披露的企业删除,然后进行回归检验,如表3列(3)结果所示,系数依旧显著为正。

(4)替换被解释变量

若专利后期被引用,说明这项专利有一定的实用价值,同时可以证明这项专利所蕴含的技术具有外溢效应[ 24 ],进而可以考察企业创新质量。因此,本文用各年企业专利被引数(Qua2)替换被解释变量中的专利授权数,其他变量与模型(1)相同,结果如表3列(4)所示,回归结果依旧稳健。

五、机制检验

政府政策的颁布在一定程度上会起到信号传递的作用,也会引导市场上优质资源的融合,给企业寻找资源提供了良好的信息渠道;同时,诱导企业在原有或者开拓新领域进行创新,从而加大研发投入的力度。根据前文理论分析,激励政策可能通过研发投入、无形资产与人力资本三条路径从投入阶段促进企业创新质量的提升。为此,本文利用中介效应检验方法,考察加计扣除政策影响企业创新质量的作用机制。根据中介效应检验,在基础回归模型(1)的基础上设立中介效应模型(3)和模型(4):

其中,Medijt为中介变量,i、j、t分别为研发投入、无形资产以及人力资本。模型(3)用于检验研发费用加计扣除政策对中介变量的影响,模型(4)用于检验中介变量在加计扣除政策影响企业创新质量过程中发挥的效用。

(一)政策与研发投入

相较于其他活动,企业的创新研发未知性高、风险较大,加计扣除政策通过降低企业研发成本,鼓励企业进行研发投资。加计扣除政策可能通过鼓励企业加大研发投入规模的形式提高企业创新质量。为了验证此路径,本文从支出费用角度入手,同时为了缓解不同规模企业带来的研发投入的差异对估计结果的偏误,研发投入(Ech)采用当期财务报表中披露的研发支出费用与营业收入的比值表示,其他控制变量与基础回归中一致,同时固定个体和时间效应,结果如表4所示。

从表4列(1)可以看出,政策变量treat×post对中介变量Ech的回归系数显著为正,表明加计扣除政策对企业研发投入规模有显著的cb6fdc0311f8924f2874ae2d9ccb034b498bddc60b9471a55a0cfdae4066f436正向影响。列(2)的结果可以看出,中介变量Ech对被解释变量Qua1的回归系数显著为正,与理论推断部分结果一致,假设2得到验证。综上可以得出,加计扣除政策能够激励企业加大研发费用的投入,进行技术研发活动,从而提高企业创新质量。

(二)政策与无形资产

加计扣除政策通过提高企业对专利、软件等无形资产的重视程度,加大此类研发活动比重从而促进企业创新质量的提升。考虑到无形资产中包括专利研发、软件设备以及土地使用权等项目,而土地使用权一定程度上并不能说明对企业创新质量的影响,因此在数据处理过程中剔除土地使用权这类项目。同时,为减少不同规模企业资金投入不同对结果产生的影响,采用财务报表中披露的当期无形资产增加值与总资产的比值表示无形资产(lncap)。

中介效应检验结果如表4列(3)和列(4)所示。其中列(3)显示模型(3)对无形资产的回归结果,treat×post的系数在10%的水平上显著为正,表明加计扣除政策有利于提高企业对无形资产的投资比重。列(4)的结果看出,lncap对创新质量Qua1具有显著的正向影响,表现出无形资产发挥的中介效用显著成立,验证了假设3。综上可得,加计扣除政策有利于给企业传递正向信号,提高企业加大更新软件设备的效率和对专利等专有属性价值高项目的研发比重,从而促进企业创新质量的提升。

(三)政策与人力资本

在技能与资本互补假说的条件下,升级先进的机器设备与高学历人才的结合能够极大发挥两种要素的生产效率,促进企业生产。21世纪以来,统计表明我国劳动力中受过高等教育的人数迅速增加,同时伴随着技能溢价的提升,具有高技能水平的劳动力在信息与软件、金融等行业汇聚,而这些行业也因吸纳大量高技术人才在创新方面有更好的发展。本文主要考察人力资本结构中教育水平的改善对企业创新的影响。人力资本(Skill)用企业研究生以上学历员工人数与总员工数的比值表示。

如表4列(5)所示,变量treat×post与中介变量Skill的回归系数显著为正,表明加计扣除政策增加了企业对高学历人才的重视程度,有利于优化企业人力资本结构。通过对模型(4)的进一步实证研究,结果如列(6)所示,Skill的系数依旧在5%的水平上显著为正,与本文假设4一致。以上可以得出,加计扣除政策通过优化企业人力资本结构,加大企业对高学历人才的引进,为企业研发活动提供了便利,进而提高企业创新质量。

六、进一步分析

新结构经济学中讲到,企业技术的创新以及产业转型升级的实现需要“有效市场”与“有为政府”相结合。“有效市场”的重要性在于引导企业进行生产活动,获得更好的利润以及竞争力,为现有产业的升级提供物质基础;“有为政府”的作用在于给予创新企业一定的激励,同时通过完善社会基础设施、法律法规等规章制度,给企业营造更好的氛围,保证技术创新和产业升级顺利进行。据此,本文从政府与市场角度入手,分别讨论不同地区市场化程度的差异和法律环境的差异是否会对企业创新带来影响。

(一)市场化程度

不同地区之间的市场化程度差异大,导致不同地区之间的制度环境有所差别。本文依据王小鲁等编制的《中国分省份市场化指数报告(2016)》中的政府与市场的关系指数,将样本年限的关系指数取均值,以得分7为界进行划分,将样本企业分为市场化程度高与市场化程度低两类进行回归。

结果如表5列(1)和列(2)所示。显然,加计扣除政策在市场化程度高的地区的作用显著优于市场化程度低的地区。原因可能是在市场化程度较低的地区,金融市场和要素市场还不够成熟,企业面临巨大的融资约束、侵犯知识产权的高风险、高度的信息不对称以及投资者筛选企业的高成本[ 25 ]。市场化程度较低意味着政府干预程度较高,这些地区的企业难以通过市场机制获取创新资源,面临更多的创新阻力与负担[ 7 ]。这些劣势导致企业创新意愿不足,从而最终减少了企业创新。另外,在政府干预程度较低的地区市场活力充足,企业依靠市场推动力来获取创新资源和驱动力,且该地区融资水平高、企业融资渠道广的优势也为企业获得金融机构的支持提供了便利,由于公司有良好的创新研发环境与自主研发动力,进而可以更好地利用政府的激励政策,达到锦上添花的效果。

(二)法制环境

已有研究表明,良好的法制环境对企业创新尤为重要。企业所处地区的法制环境越好,法治体系就越完善,市场信息的透明度也就越高,更让企业能够遵纪守法;当陷入纠纷时,不法企业想要寻找“帮助之手”的概率就越小,能够更好地保护企业的合法权益[ 26 ]。再者,法制环境的完善伴随着人们的法律意识增强,通过加大对企业的奖惩力度,增加窃取他人研究成果的风险成本,从而减少研发活动的“外溢”,提高企业积极性,能够拥有更多精力投入到自主创新研发之中,通过自身创新技术的提升带来经济效益。

因此依据王小鲁等的做法,将样本企业按照市场中介组织发育程度和法制环境得分进行分组,以样本观测年份得分的均值9为界分为法制环境完善和法制环境不完善地区进行回归,结果如表5列(3)、列(4)所示。结果显示在法制环境完善地区的政策效果在5%的水平上显著,表明法制环境的健全能够给企业创造更好的市场环境,保护企业的创新输出,增加企业创新活动带来的收益,加计扣除政策进一步激发企业活力,因此产生了良好的政策效应。

七、结论与建议

本文利用双重差分法,采用A股上市公司2012—2021年的数据,将2015年政策实施年份看作准自然实验,探究研发费用加计扣除政策实施前后对企业创新质量的影响。进一步通过探究费用投入、无形资产及人才三条路径,研究存在的影响及机制。最后基于政府与市场关系视角分析不同环境给企业创新带来的影响。研究结果表明:在满足双重差分法使用的前提下,加计扣除政策对企业创新质量的提升产生了积极的促进作用,同时这一结论具有良好的稳健性。进一步深入探究作用机制发现,研发费用加计扣除政策通过研发资金压力的缓解、释放大力鼓励研发创新的信号,使得企业通过加大研发费用投入、提高无形资产比重以及人力结构优化三条路径促进创新质量的提升。进一步分析出政策激励效果在市场化程度高、法制环境更好的地区更为显著。

本文的研究有以下几点启示:第一,研发费用加计扣除作为创新激励政策的一种,对企业创新质量的提升发挥了重要的作用。在当下鼓励万众创新的阶段,政府应该进一步合理规划激励政策的优惠范围和比例,最大程度发挥政策效用,提高对企业创新成果的保护和奖励措施,对企业存在的策略性创新进行政策约束,引导企业高质量研发带动长远发展。第二,创新离不开对高技术高学历水平人才的需求。国家应持续推进基础教育及专业技能培训,增加对技能型人才招募比例,进而降低结构性失业这一问题,为经济结构进一步优化奠定坚实基础。第三,良好的社会环境能够激发企业研发动力。为此要持续优化营商环境,完善公平正义的法律制度,坚定企业自主研发创新的信心,为企业营造良好的社会氛围。

【参考文献】

[1] 余泳泽,林彬彬.偏向性减排目标约束与技术创新:“中国式波特假说”的检验[J].数量经济技术经济研究,2022,39(11):113-135.

[2] 李闻一,吴海波,崔果,等.研发费用加计扣除政策对企业研发投入的影响[J].会计之友,2019(5):31-36.

[3] 李新,汤恒运,陶东杰,等.研发费用加计扣除政策对企业研发投入的影响研究:来自中国上市公司的证据[J].宏观经济研究,2019(8):81-93.

[4] 王玺,刘萌.研发费用加计扣除政策对企业绩效的影响研究:基于我国上市公司的实证分析[J].财政研究,2020(11):101-114.

[5] 刘晔,林陈聃.研发费用加计扣除政策与企业全要素生产率[J].科学学研究,2021,39(10):1790-1802.

[6] 戴天仕,赵琦.创新激励政策与企业技能需求:来自研发费用加计扣除政策的证据[J].财政研究,2022(3):92-112.

[7] 孙自愿,梁晨,卫慧芳.什么样的税收优惠能够激励高新技术企业创新:来自优惠强度与具体优惠政策的经验证据[J].北京工商大学学报(社会科学版),2020,35(5):95-106.

[8] 钟昀珈,陈德球.产权保护水平的动态性与企业创新[J].北京工商大学学报(社会科学版),2018,33(3):58-69.

[9] 杨立国,缪小明,曾又其.基于企业成长的中小型高科技企业创新质量评估模式研究[J].科技管理研究,2007(6):79,96-98.

[10] 俞立平,戴化勇,蔡绍洪.创新数量、创新质量对外贸出口影响效应研究[J].科研管理,2019,40(10):116-125.

[11] 白旭云,王砚羽,苏欣.研发补贴还是税收激励:政府干预对企业创新绩效和创新质量的影响[J].科研管理,2019,40(6):9-18.

[12] 白俊红,张艺璇,卞元超.创新驱动政策是否提升城市创业活跃度:来自国家创新型城市试点政策的经验证据[J].中国工业经济,2022(6):61-78.

[13] 刘柏,王馨竹.企业创新成果与创新质量的驱动因素研究:基于同群和竞争的视角[J].宏观质量研究,2021,9(2):43-58.

[14] 侯婉薇.税收政策设计与企业创新激励:增值税留抵退税对企业研发投入的影响[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2023(2):119-136.

[15] 万源星,许永斌,许文瀚.加计扣除政策、研发操纵与民营企业自主创新[J].科研管理,2020,41(2):83-93.

[16] JIANG L,BAI Y.Strategic or substantive innovationD0XXd0JtopfNbMlmBU7Nu6iRlm3d0aPS/gR9hanXWOs=?The impact of institutional investors'site visits on green innovation evidence from China[J]. Technology in Society,2022,68(2):101904.

[17] 崔也光,鹿瑶,王肇.财政补贴对企业无形资产投资策略的影响:基于自主研发与外购视角的实证检验[J].财政研究,2020(12):49-61.

[18] 田侃,倪红福,李罗伟.中国无形资产测算及其作用分析[J].中国工业经济,2016(3):5-19.

[19] 卿陶.人力资本投入与企业创新:来自中国微观企业数据的证据[J].人口与经济,2021(3):108-127.

[20] 刘啟仁,赵灿.税收政策激励与企业人力资本升级[J].经济研究,2020,55(4):70-85.

[21] 叶永卫,陶云清,王琪红,等.税收激励、人力资本投资与企业劳动生产率:来自2018年职工教育经费税前扣除政策的证据[J].数量经济技术经济研究,2023,40(5):136-157.

[22] 张杰,陈志远,杨连星,等.中国创新补贴政策的绩效评估:理论与证据[J].经济研究,2015,50(10):4-17.

[23] 黎文靖,郑曼妮.实质性创新还是策略性创新:宏观产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究,2016,51(4):60-73.

[24] 邓向荣,冯学良.政策激励、杠杆调节与企业高质量创新[J].经济纵横,2021(3):48-60.

[25] XU J L,WANG T.Impacts of the weighted deduction policy for R&D expenses on innovation additionality of firms:empirical evidence from China[EB/OL].Discrete Dynamics in Nature and Society,2022,Article ID 6363608.

[26] 王兰芳,王悦,侯青川.法制环境、研发“粉饰”行为与绩效[J].南开管理评论,2019,22(2):128-141.