语言、文化、思维融合的高中英语阅读教学

摘 要:语言、文化、思维融合的高中英语阅读教学模式,注重在高中英语阅读教学中开展以学生为主体、以语篇的意义建构为主线、以环环相扣的问题链为逻辑线索的学习理解、应用实践、迁移创新类活动,以促进学生学习英语语言和文化知识,培植文化意识,提升思维能力。基于这一模式开展教学,教师应让学生在学习理解类活动中初识语言、认知文化、梳理逻辑,在应用实践类活动中内化语言、深挖文化、深化思维,在迁移创新类活动中运用语言、表达文化、获得思维进阶,并以持续性评价贯穿教学始终。

关键词:语言、文化、思维融合的阅读教学;英语学习活动观;高中英语

一、引言

《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“《高中课标》”)指出,普通高中英语课程具有重要的育人功能,旨在发展学生的语言能力、文化意识、思维品质和学习能力等英语学科核心素养[1]。英语学科核心素养的提出为高中英语新课程的改革指明了方向,也为转变教师“教”和学生“学”的方式、实现英语学科育人提供指引。语言能力是核心素养的基础要素,文化意识体现核心素养的价值取向,思维品质反映核心素养的心智特征[2]。语言、文化、思维在英语教学中的融合,成为教师落实核心素养、实现立德树人和学科育人的必由之路。

阅读教学是高中英语课堂教学的重要组成部分。然而,目前的阅读教学中“思维缺位”现象普遍[3],也面临着有“语言”无“文化”的窘境,阅读教学表层化、碎片化和模式化现象突出[4]。一方面,碎片化的教学内容忽视了语言与文化的关系,教师没有认识到文化是语言教学的重要内容,导致学生难以理解语言背后的文化意涵和价值观;另一方面,有些教师仅关注语言点的机械操练,忽略对阅读文本的深挖,阅读教学表层化限制了学生逻辑性、批判性和创造性思维的发展。因此,在阅读教学中教师应探索将语言、文化、思维有机融合的有效方案,促进学生的语言学习、文化浸润、思维发展。基于此,笔者拟从英语学习活动观视域,以具体课例探究如何在阅读教学中推动语言、文化、思维融合发展。

二、语言、文化、思维融合的高中英语阅读教学模式概述

《高中课标》提倡教师积极践行指向核心素养发展的英语学习活动观,即在主题意义引领下,通过学习理解、应用实践、迁移创新等一系列体现综合性、关联性和实践性等特点的英语学习活动,使学生基于已有的知识,依托不同类型的语篇,在分析问题和解决问题的过程中,促进自身语言知识学习、语言技能发展、文化内涵理解、多元思维发展、价值取向判断和学习策略运用[5]。基于英语学习活动观,笔者构建了“语言、文化、思维融合的高中英语阅读教学模式”(如图1所示)。

英语学习活动观下语言、文化、思维融合的高中英语阅读教学模式应以学生为主体,以语篇的意义建构为主线,以环环相扣的问题链为逻辑线索。首先,课堂教学活动服务于学生的学习,因此,学习过程应以学生为主体、以教师为引导,教师在课堂上应为学生提供思考、表达、做事的机会。其次,英语语篇作为一个整体,承载着意义传达的功能,教师要尽量避免碎片化的单词、短语教学,而是要引导学生从整体上理解语篇主题意义,在语境中学习语言知识和文化知识。最后,环环相扣的问题链体现课堂教学逻辑,教师要聚焦问题解决,使课堂中的问题形成一个整体,让前面问题的解决为后面的问题提供解决思路,做到问题逐层深入,保障学生在思维上的连贯性。

语言、文化、思维融合的高中英语阅读教学模式应包含学习理解、应用实践、迁移创新三类层层递进的活动。在学习理解层面,学生开展基于语篇的活动,阅读语篇获取意义,形成知识结构;在应用实践层面,学生开展深入语篇的活动,在问题链的引导下与语篇深层互动,挖掘文化价值,促进思维深化,实现学习能力的提升;在迁移创新层面,学生开展超越语篇的活动,将语篇内容进一步发散,与生活实际相结合,在语言学习、文化浸润和思维发展中提升核心素养。同时,在这一过程中,持续性评价贯穿教学始终,教师应以多元化的评价手段评判学生对语篇的加工过程与输出内容,以及时调整课堂策略,提升课堂效果。

三、基于语言、文化、思维融合的高中英语阅读教学模式的教学实践

下面以外研版普通高中教科书《英语》必修一Unit 6 At one with nature中的阅读语篇“Longji Rice Terraces”为例,阐述基于语言、文化、思维融合的高中英语阅读教学模式的教学实践。“Longji Rice Terraces”是一篇介绍位于广西壮族自治区的龙脊梯田的说明文,描绘了龙脊梯田的四季美景,讲述了当地人民因地制宜建造梯田的原因和梯田运作原理,强调了龙脊梯田的价值。语篇的语言生动细致,在描述梯田美景时运用了“summer sees the mountains in bright green”等生动的表达,在说明梯田运行的机制和价值时语言又平实准确。语篇所介绍的梯田的建造原因和运作原理,体现了古人改造自然的智慧以及人们对自然的尊重和爱护,契合单元主题。教师在开展阅读教学之前,应对文本进行深入的解读,特别是对其中语言知识和文化知识进行深度挖掘,这是语言、文化、思维融合教学的前提。

(一)在学习理解类活动中初识语言、认知文化、梳理逻辑

学习理解类活动是指包括感知与注意、获取与梳理、概括与整合等在内的基于语篇的活动。教师在解读文本的基础上,基于语篇情境,激活语言和文化背景知识,并引导学生通过梳理、概括、整合信息,形成知识结构,理解语言所表达的意义和语篇承载的文化价值。这是初识语言、认知文化、梳理逻辑的过程,学生通过获取基本的事实信息,基于语篇,建构知识。

1.在预测梳理中获取信息,学习文化知识

在“Longji Rice Terraces”一文的阅读教学中,教师首先呈现课文配图,引出语篇的关键词“rice terraces”,使学生借助图片识记关键词“terrace”。接着,借助龙脊梯田在春、夏、秋、冬四季的景色,引导学生关注描述梯田景色的生动语言,如“Wrapped in silver water, shining in the spring sun.”“Covered in sheets of white frost.”等,意在借助形象的图片,让学生在具体的语境中体会和学习语言。然后,教师通过问题“What do you want to know about Longji Rice Terraces?”引导学生在主题词下展开思考和预测,激活学生与文本之间的信息差,激发学生的思维,培养学生的发散性思维和好奇心。学生提出如“Who built the terrace?”“Where and when was the terrace built?”“Why was it built?”“How does it work?”等关于龙脊梯田的事实性问题。教师引导学生在自己提出的问题基础上继续阅读语篇,尝试自主解决以上问题。学生梳理、概括出龙脊梯田建造的时间、地点和原因。在这一过程中,学生基于梯田建造的“时间”和“面积”信息,如“taking hundreds of years”“until its completion in Qing Dynasty”“reaching as far as the eye can see”等,总结当地人在修筑梯田时所投入的努力。在这一过程中,学生获取和梳理语篇中的语言知识和文化知识。值得一提的是,此时学生所学习的语言并不是简单的符号,他们围绕着对龙脊梯田的探索展开语言学习,在得“语”的同时得“意”,对龙脊梯田所承载的人与自然的文化形成初步的认知,为后续的深入探索奠定基础。

2.在概括整合中激活思考,培养逻辑思维

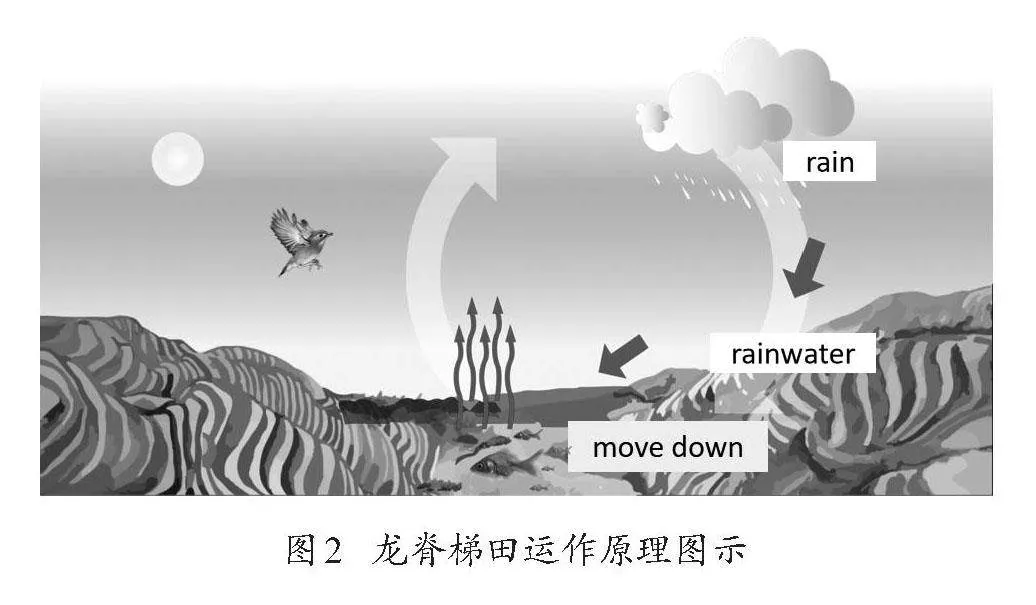

在课堂教学的最初阶段,学生对问题的思考往往停留在表层。学生对内容的发散也是其思维发展的重要基础。在开展学习理解类活动时,学生会获取与梳理、概括与整合文本信息,在这个过程中,学生有条理、有逻辑地将文本内容进行梳理和概括,发展逻辑思维。例如,在引导学生梳理和概括龙脊梯田的运作原理时,教师鼓励学生以图示的方式呈现“reasons to turn the entire mountain to terraces”,将文字转化为可视化图形,以判断学生对文本的理解情况,并培养学生的逻辑思维。在具体教学中,教师呈现龙脊梯田运作原理图示(如图2所示),引导学生阅读语篇,将龙脊梯田的运作原理以关键字词的形式在图示上补充完整,理清降水后龙脊梯田的工作流程。将思维可视化,不仅有利于教师关注学生对文本的理解程度,及时调整课堂策略,而且有助于学生梳理知识和逻辑,促进思维的发展。

(二)在应用实践类活动中内化语言、深挖文化、深化思维

应用实践类活动主要包括描述与阐释、分析与判断、内化与运用等深入语篇的学习活动。应用实践类活动能够帮助学生将在学习理解类活动中所梳理、概括的语篇信息,通过描述、阐释、分析、判断等,实现对语言知识和文化知识的内化,巩固新的知识结构,并在此基础上深入挖掘文化价值。同时,教师可借助有一定思维深度的问题,帮助学生对文本的内容进行分析与判断,实现思维的深化。这是内化语言、深挖文化、深化思维的过程,学生通过与语篇在语言、文化、思维上更深层次的互动,深入语篇,巩固新的知识结构,深化文化理解和发展思维。

1.在描述阐释中内化语言,提炼文化价值

教师引导学生将有关龙脊梯田的事实性信息中的核心信息——龙脊梯田的运作原理——结合图示进行描述。描述、阐释的过程,也是学生进行语言知识内化不可或缺的步骤。学生在课堂上要有充足的时间进行语言的内化,才能更好地掌握相关的语言表达,方可推动文化和思维的发展。在描述阐释时,学生遵循“独立思考—组内分享—合作探究—班级交流”的步骤,进行多次信息的交换和内容的交流,从而实现对语言的逐步内化。从语言学习角度来讲,在这一过程中学生的语言内化表现在两个方面:一方面,学生在语篇意义的引领下复述、内化语言,将形式与意义结合起来学习语篇中的语言表达,避免低效的机械重复,培养在语境中的词块意识;另一方面,该语篇中的重要句式,如“It is along these waterways that rainwater moves down the mountains and into the terraces.”(强调句)和“This forms clouds from which rain falls down onto the mountain terraces once again.”(定语从句)等,需要学生在语境中体会其使用规则和作用,这也为学生后续显性的语法学习作铺垫。

从文化知识理解的角度来看,学生在与语篇的多次互动中深入品读龙脊梯田体现的对大自然进行改造的智慧,加强对梯田运作原理的认识,自然而然地增强了对文化知识的深入理解,从中感受到古人在建造梯田时的智慧。学生经过对文本的深入理解,提炼出“Longji Rice Terraces contribute to a harmonious ecosystem where humans cooperate with nature.”等龙脊梯田的文化价值。

2.在分析思考中领悟文化,纵深发展思维

学生对主题语境和语篇理解的深度,直接影响学生的思维发展水平和语言学习成效[6]。在学生掌握语篇的主要知识结构后,教师提出Q1、Q2两个问题。

Q1: What are the functions of terraces in the ecosystem?

Q2: How do you understand “What is most significant is the way in which people have worked in harmony with nature to make these terraces and grow rice?”

这两个问题均是在基于语篇内容理解的基础上提出的深入语篇的问题,学生在小组内展开讨论,分析、思考梯田在整个生态和谐中的作用。学生基于梯田的运作原理图示,进一步探究梯田在生态系统中与其他要素的互动和积极影响。例如:在梯田中人们建造的水道,将云、雨、阳光联系起来,共同构成水的循环,有效利用了自然;梯田又为鱼和鸟提供了有利的环境,鱼和鸟以害虫为食,也是在保护梯田,它们共同构成了和谐的生态系统。学生在思考、分析和讨论中,得以进一步体会梯田建设所体现的人与自然和谐共处的精神。同时,在这一分析、阐述、表达的过程中,学生梳理思维,深入思考,组织语言表达想法,提升思维的逻辑性。

(三)在迁移创新类活动中运用语言、表达文化、获得思维进阶

迁移创新类活动主要包括推理与论证、批判与评价、想象与创造等超越语篇的学习活动,包括对语篇价值取向的推断和论证,对语篇中主题和内容的批判性思考与评价,以及利用本语篇中所学知识来解决新情境中的问题,等等。迁移创新类活动是运用语言、表达文化、思维进阶的过程,是学生实现深度学习不可或缺的环节,可促进学生能力向素养的转化。

1.在思索探究中理解文化,发展批判思维

批判思维是学生在提问、质疑、追问、考察、证实中逐步发展的。教师对学生批判思维的培养,可从语篇出发,设置层层递进的问题,以启发学生思考梯田承载的文化内涵,引导学生批判性地思考龙脊梯田的价值。在具体教学中,教师设置了Q3、Q4两个问题。

Q3: What is the value of the Longji Rice Terraces?

Further questions:

① Why do local people still maintain the terraces?

② What do terraces mean to local people?

③ Besides growing rice, how do terraces benefit people?

Q4: In what other ways do people live in harmony with nature?

Q3以梯田的“价值”为关键词,是较为上位和抽象的问题,这一问题的答案是学生无法立刻从语篇中找寻到的,需要学生更多思维的参与。同时,教师设置了三个相对下位和具体的子问题,即“当地人为什么仍然保留着梯田?”“梯田对当地人意味着什么?”“除了种植水稻外,梯田如何造福人类?”。值得注意的是,超越语篇的活动与问题设置并不能脱离语篇,而同样要基于学生对语篇的理解。这三个子问题作为学生思考Q3的支撑,能够帮助学生在语篇中找到思路,以思考梯田的各方面价值所在。学生经过独立思考、小组探究,从多个角度总结出梯田的价值:其一,人们改造自然,种植水稻,获得了生产价值;其二,人们尊重自然规律,与自然和谐统一,体现了生态价值与文化价值;其三,人们发展旅游业,挖掘了经济价值;等等。通过教师的补问、引导,学生全方位地挖掘梯田所承载的价值,从多个角度理解、阐释生态文化,领会人与自然和谐统一的精神。Q4具有发散性,引导学生思考更多与自然和谐相处的方式,这时教师可以给学生提供一些具体的例子,如都江堰、风力发电、窑洞等,使学生加深对尊重自然、改造自然、与自然和谐相处的文化理解。在问题的引领下,学生经历“独立思考—组内分享—合作探究—班级交流”的过程,充分调动思维,从多个角度理解语篇,发展多元思维和批判思维。

2.在真实情境中解决问题,提升核心素养

基于建立起来的知识结构,运用多元思维创造性地解决真实情境中的问题,是学生提升核心素养的关键一步。教师要尽可能地设置真实情境,关注学生在真实情境中探究、讨论、分析、评价等迁移运用知识和解决问题的过程。

教师可结合所在城市的具体情境,设置具有一定挑战性的任务。如位于山东省淄博市的孝妇河经历全流域的环境治理,已建设成集生态、休闲于一体的孝妇河湿地公园(Xiaofu River Wetland Park)。在教学中,教师播放有关孝妇河湿地公园的视频介绍后,让学生用英文介绍孝妇河湿地公园的景色、历史、建造原因、运作原理、价值等方面的内容。这一任务由学生在小组内合作完成,学生需要综合运用语言技能,进行多元思维,将“Longji Rice Terraces”语篇所学知识整合、提炼、运用、迁移到“介绍孝妇河湿地公园”这一陌生的任务和情境下,体现对生态文化的理解与认知。学生在开展此项活动时,既要调动在“Longji Rice Terraces”语篇中学到的介绍景色和梯田运作原理时的词汇和语言表达方式,又要理清思路,创造性、发散性地思考新的情境下具体的内容,还要表达自己对生态观念的认知,这样便将语言、文化、思维融合起来,实现知识的“整进”和“整出”,最终得以实现语言学习、文化浸润、思维发展,提升核心素养。

(四)持续性评价贯穿教学始终

教师在课前、课中、课后都要实施持续性评价[7]。在课中,教师可以通过与学生对话、观察学生外在的行为表现、设计评价量表等多元评价手段来评价学生知识获取、建构、应用的效果,并据此调节课堂教学策略,实现以评促学、以评促教。在“Longji Rice Terraces”语篇教学中,教师可依据学生完成的思维图示、学生对开放性问题的回答和评价量表来评价学生的学习效果。

在学习理解类活动中,学生独立阅读语篇,完成龙脊梯田运作原理图示。该图示具有半开放性:开头的部分由教师给出,作为示范,避免学生无从下笔;后续的部分由学生根据自己的理解补充完成。在课堂教学中,教师发现有些学生在图示上的标注过于笼统,而有些学生则直接将语篇原句抄写到对应位置,这些做法都反馈出学生没能有效利用思维图示获取信息、梳理逻辑。教师可及时提醒学生不要照搬原文,而要将信息进行加工和处理,同时要注意使用关键词和符号,以清晰、简洁地呈现思维过程。

在应用实践类活动中,学生针对教师提出的开放性问题开展独立思考和小组合作探究,这时教师走到学生中聆听学生的观点,并给予适当的追问和提示,以激发学生的思维。例如,在讨论Q2时,某小组的学生没有太多思路,这表明此时这部分学生的学习活动遇到了困难,教师提示他们关注语篇中的“attract thousands of visitors who come to admire this great wonder created by people and nature working together”,并通过追问“How do you understand ‘people and nature working together’?”启迪学生思考梯田在推动人与自然和谐相处方面的生态价值。在这一对话中,教师及时为学生搭建问题支架,也通过学生的回答探知学生对语篇的理解深度,以便更好地引导学生开展后续活动。

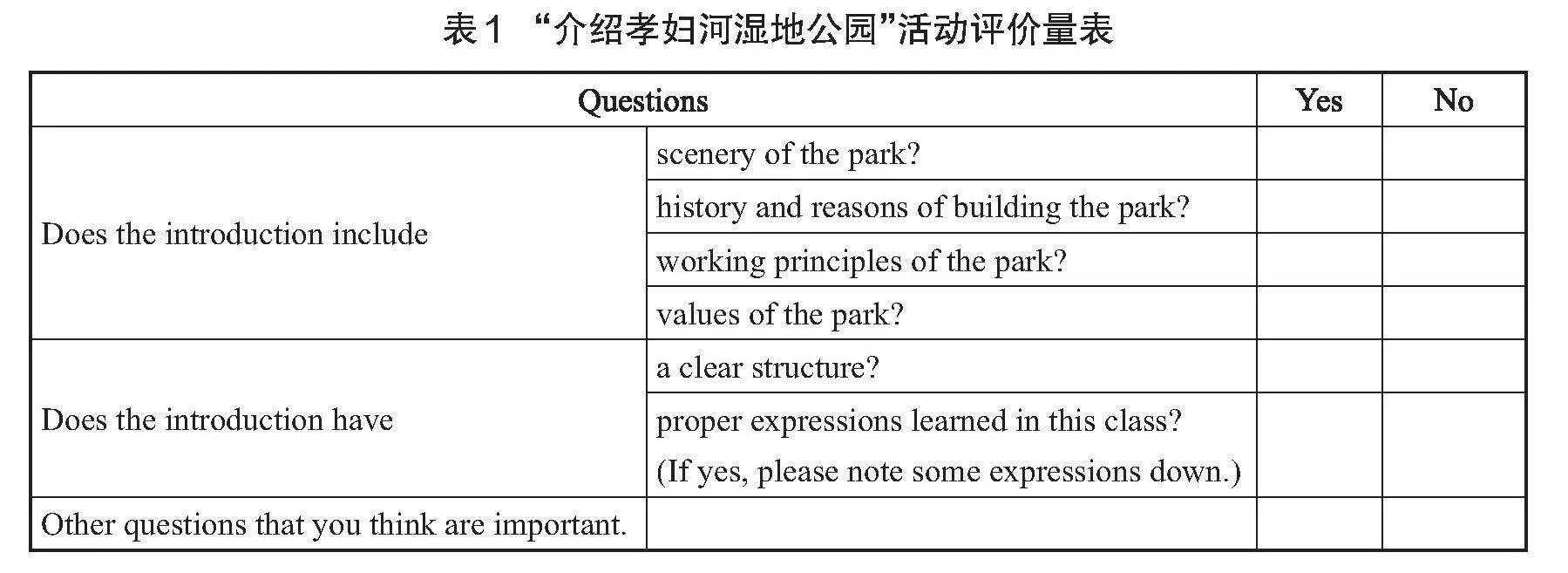

在迁移创新类活动中,学生将知识结构迁移到陌生情境中,完成“介绍孝妇河湿地公园”这一综合探究任务。在学生展示之前,教师和学生共同设计了活动评价量表(如表1所示),引导学生关注口头表达过程中的内容、结构和语言。

评价量表以问题的形式呈现。首先,学生据此进行小组自评,以检验本组的完成情况是否符合要求;然后,学生进行小组间互评,聆听他人的观点,同时进行反思总结,以取长补短、互相学习;最后,教师据此开展对学生任务完成情况的评价。

四、结语

在围绕阅读语篇的意义探究中,学生全身心、高效地参与学习理解、应用实践、迁移创新类等层层递进的阅读学习活动。在此过程中,学生学习英语语言和文化知识,培植文化意识,提升思维能力。语言、文化、思维融合的高中英语阅读教学,是具有生命力和感染力的教学,在这样的教学中,学生的主体地位得以突显,他们在同伴合作、教师协助中学习语篇,解决问题,培植素养,收获成长。[□][◢]

参考文献:

[1][2][5][6]中华人民共和国教育部.普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:2,4,13,16.

[3]刘保卫.“基于思维发展”的高中英语教学策略探究[J].中小学英语教学与研究,2020(3):29-33.

[4]王蔷,葛晓培.英语课标(2022年版):突破有“语言”无“文化”的教学窘境[J].中小学管理,2022(6):24-27.

[7]刘月霞,郭华.深度学习:走向核心素养[M].北京:教育科学出版社,2018:87.

*本文为山东省2022年度“黄河流域生态保护和教育高质量发展”教育教学专项课题“黄河文化融入高中英语校本课程构建的研究与实践”(立项编号:2022HHZX248)、山东省教育科学“十四五”规划2021年度中学英语阅读教学专项课题“POA理论下高中英语读写一体化教学研究”(立项编号:2021WYZC029)和淄博市教育科学“十四五”规划2022年度一般课题“基于英语学习活动观的高中单元整体教学模式构建与研究”(课题编号:2022ZJY046)的阶段性研究成果。