“综合视野”下促进学生主动进行意义建构的英语阅读教学策略

【主动学习】

摘 要:英语阅读教学的“综合视野”理论以“为内容而读,为思维而教,为语言而学”为核心理念,以“综合而有侧重”为重要原则,可作为英语学习活动观的落地途径。语言课堂要以意义加工为主线。学生是信息加工和意义建构的主动参与者,他们从学习环境中主动获取信息,并通过将这些信息与现有的图式同化,来创造自己新的理解。“综合视野”下的促进学生主动进行意义建构的英语阅读教学可采用以下策略:关联真实情境,铺垫自主阅读,寻找“文眼”;用好“文眼”窗口,依托细节加工,提炼概念;建立概念结构,深化意义加工,表达思想。

关键词:意义建构;主动学习;综合视野;英语阅读教学

一、引言

《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》提出了六要素整合、指向学科核心素养发展的英语学习活动观,教师应设计学习理解、应用实践、迁移创新等一系列体现综合性、关联性和实践性等特点的英语学习活动[1]。英语阅读教学的“综合视野”理论以“为内容而读,为思维而教,为语言而学”为核心理念,以“综合而有侧重”为重要原则,可作为英语学习活动观的落地途径[2]。综合是本质,是常态,整合了内容、语言、思维;侧重是活动的显性目标,每个教学活动必定有侧重点作为学习活动的显性目标。文本内容加工是一切阅读教学的根本,加工的深度和广度即思维的深度和广度。语言是内容的表征,也是表达理解和思维的载体[3]。语言理解有利于带动语言产出,信息加工有利于思维培养。

Holec认为,主动学习是学生对自己的学习愿意负责的一种能力[4]。从学习者的角度,具备自主性学习能力意味着获得确定学习的目标、内容、材料和方法,并对学习进行评估的能力。培养学生的主动学习能力是课堂教学的应有之义[5]。在英语教学中,主动学习指的是“学生在教师指导下逐步开展自主提问,主动建构意义,主动运用所学知识建立与文本、作者、世界和自我间的关联,从而表达新思想”[6]。在此过程中,学生有充足的机会谈论和记录学习内容,将所学内容与自己过去的经历联系起来,并应用到日常生活中。因此,主动学习既是过程,也是成果。

语言课堂要以意义加工为主线[7]。学生是信息加工和意义建构的主动参与者,他们从学习环境中主动获取信息,并通过将这些信息与现有的图式同化,来创造自己新的理解。这种学习策略的结果是内化知识和技能,从而提高应用和创造知识的能力[8]。Patall等学者认为,学生通过主动参与学习活动,建立新旧知识的关联以及主动建构意义等方式,加深个人的主体参与度[9]。意义建构的过程是动态的,学生在逐步深入解读文本的过程中,不断“丰富、完善和修正自己的理解”[10]。因此,在促进学生主动进行意义建构的阅读课堂中,教师应充分尊重学生的主体地位,为学生创设安全的、受支持和受尊重的学习环境,并设计“激发学生主动参与、独立自主意义建构、主动承担学习责任”的课堂活动[11]。

但是,目前英语阅读课堂仍然存lMLlIV3h5DFbDOsoa7yYnEvrcS1ERnFb2Q9V8g0qQoA=在以下问题:教师花很多时间处理阅读文本的细节,认为信息的加工与培养学生思维品质似乎是无关的、割裂的,并且怀疑这些细节是否要处理;学生仍然是课堂的被动接受者,教师未能将文本逻辑转变成学生的认知逻辑,教师的意义建构代替了学生的意义建构,课堂提问过于零散,无法聚焦主线或“文眼”。

“综合视野”下促进学生主动进行意义建构的课堂,充分尊重学生的课堂生成,并以内容、语言、思维、策略为目标,让学生在教师的无痕引导下以“文眼”为窗口,主动寻读、梳理、整合、加工信息,深入思考文本,结构化语境内容,建构深层次的主题意义。

二、“综合视野”下促进学生主动进行意义建构的英语阅读教学策略

本文以笔者于2023年11月23—24日在山西省永济中学举行的“教育部基础教育国家级教学成果(山西省运城市)推广示范区《综合视野的英语阅读教学改进行动》推广应用结项研讨活动”上开设的一节示范课为例,探讨“综合视野”下促进学生主动进行意义建构的英语阅读教学策略。

这节课的教学文本为外研版普通高中教科书《英语》必修一Unit 5 Into the wild中Developing ideas板块的阅读语篇“An Encounter with Nature”,教学时长为80分钟。该语篇为叙事性文本,讲述了一名自然摄影师在美国黄石国家公园的一次惊心动魄的摄影经历。全文共有四个段落:第一段描述了作者作为自然摄影师所经历的艰辛和快乐;第二段介绍了作者最爱的拍摄地——美国黄石国家公园的特点,尤其是野生动物熊的特征;第三段详细描绘了作者在美国黄石国家公园所邂逅的美景以及偶遇熊的惊险又奇妙的经历;第四段抒发了要尊重大自然和野生动物的情感。文章旨在引导学生树立敬畏大自然、人与动物要和谐相处等价值观念。笔者将教学目标设定如下。

通过本节课的学习,学生应能够:

①通过无干扰阅读,提取、整理、整合并自主分享作者与自然邂逅的奇妙之处,感受镜头前大自然与野生动物的灵动、自由和生机勃勃的特点,并体会“the wild”的价值;

②关联镜头背后的自然摄影师,探究作者经历的乐趣与挑战,理解其对大自然的热爱与敬畏;

③使用语篇目标语言,写一则演讲稿,加深理解“the wild”对野生生物、自然摄影师、全人类的价值,以及自然摄影师职业的意义。

(一)关联真实情境,铺垫自主阅读,寻找“文眼”

情境创设是教学设计中的重要内容之一,学习环境中的情境要有利于学生的学习,情境是意义建构的重要条件[12]。创建真实情境是文本意义结构化的基础。真实的情境,指的是贴近学生实际生活、能够激发学生学习动机、让学生结合已知的知识和经验去解决真实问题的“生活情境”[13]。因此,教师为了创设贴近学生生活经验的真实情境,要从学生的生活经验和认知水平出发,关联文本语境,铺垫相关的语言知识,“让学生有经验可分享,有语言会表达,有兴趣来参与,使学生的生活经验成为学习该主题意义的源泉”[14]。

笔者以自己偶遇当地五老峰的经历为开端,在导入环节请学生自由谈论自己相似的“大自然游历”。在与学生的互动中,笔者追问时间、地点、同行人员、偶遇了什么、有何感受等。这些均是学生自己真实的产出,笔者也未刻意“总结提炼”,只为后续“完全自由”阅读时梳理信息提供了思路。在活动中,笔者通过与几个同学的互动,利用学生回答中共同涉及的内容为后续的无干扰阅读“打底”,为本节课接下来的活动铺垫内容图式。

在真实情境的导入环节中,学生已经充分激活了对本话题的背景图式,在此基础上,笔者引导学生开展第一遍开放程度极高的阅读。笔者给出的指令为:“Read the whole passage and think: What do you think of this encounter?”

在读后分享环节,笔者通过问题链(Q1~Q4)引导学生从已知的个人游历体验过渡到未知的文本探究。

Q1: Is the writer’s encounter the same as yours?

Q2: If you had a chance to choose, which encounter would you like to have? Why?

Q3: What do you think of his encounter with nature?

Q4: What are the writer’s comments?

问题链能为学生创造一个思考环境,引导学生积极探索,把任务式、负担式的被动学习变成积极主动的学习[15]。这些问题看似是教师提出的,但都以学生的生活经历和阅读体验为基础,以学生为主体,为学生提供了主动阅读文本、主动搜寻信息的机会和动力。虽然该环节的教学形式是传统的教师问学生答,但问题的开放度极高。开放式问题鼓励学生通过参与批判性思维和整合技能来培养自主性,这反映了课堂上主动学习的特征之一。笔者尊重学生的回答并通过学生的回应引导他们主动关联文本,寻找“文眼”。

通过Q1,学生关联自己的经历,并对照作者的体验进行对比。在对比中,学生通过自主找寻文本信息来发现两段经历的不同之处。笔者借助追问“How different?”,带领学生迅速梳理本文的背景信息,如时间、地点、人物的职业等。Q2和Q3旨在让学生作出个性化判断,这种评价基于对文本的整体感知,强调“综合”,学生的回答包括“I prefer my own encounter because the writer’s is very dangerous.”“I like the writer’s encounter because that’s exciting.”。在此过程中,学生梳理信息内容和概括内容同步发生,笔者鼓励学生说出自己的解读,学生的自主生成总是体现在学生思维学习活动的过程中的,强调学生的自主性就是尊重学生思维的自主性。Q4引导学生关注文本信息中作者的观点,即由“breathtaking”“frightening”“magical”组成的三组形容词。这为后续阅读活动的展开提供了最重要的支点和关键信息。当学生找出“frightening but magical”时,他们已经对文本的“文眼”有了初步的感知,此为“侧重”。整个问答环节,从学生感性的认识即文本细节的加工,到学生理性的体会即融入自己作为读者的视角、带入自己的体验,至此有了螺旋加工的开始。

(二)用好“文眼”窗口,依托细节加工,提炼概念

“文眼”是文本中最能体现作者写作意图和主题意义的词或句子,是深度理解文本主题、聚焦主线的重要窗口。本阶段依托“文眼”,综观文本,进行信息之间的合理关联,并侧重对指向“文眼”的内容和语言深度加工。对文本的细节加工是深度意义加工的基础[16]。在这个“综合而有侧重”的加工过程中,学生能够发展思维的整体性、逻辑性和批判性,提炼核心概念,铺垫结构化。

初步感知文本的“文眼”后,笔者请学生在全文中找出支撑“文眼”的细节,学生便开始自主阅读、自己做笔记,在这一过程中教师未提供任何工具。在加工文本信息细节时,为了让学生能够推断语言的内涵和外延意义,笔者通过类比、举例、联想、演绎等方式,搭建有效的脚手架,引导学生理解并感悟语言所建构的深层意义。

【教学片段1】

S1: “Only metres away from me was a bear.” shows it is frightening.

T: Why do you say so?

S1: ...

T: If it were kilometres away, would the writer feel scared?

Ss: No.

T: If the bear were in the zoo, would he be scared?

Ss: No.

S1: It’s very close to the writer, so he felt it was frightening.

T: Exactly, thank you.

在这一教学片段中,学生能够找出体现“frightening”的句子,却无法说清楚原因。笔者通过对比的方式搭建支架,引导学生关注“only metres away”这一关键点。此时,学生能够明白正因为“距离近”才让自然摄影师如此害怕。“有效的脚手架”意味着在有挑战性的阅读环境中,教师支持学生主动建构意义,而不是教师强加给学生意义[17]。在这个主动建构意义的过程中,学生的语言也就自然习得了。

在解读有关“magical”的支撑信息时,多数学生能够聚焦文本中较为明显的语句“a second later, the bear turned and ran back into the forest”,并作出合理关联,却未注意到“somehow”“ran back”“waited to see”等词的深意,导致基于“magical”一词的意义建构较为单一。对此,笔者通过追问的方式搭建支架,帮助学生深入解读细节,建构熊的多面形象:既有令人害怕的一面,也有“生动”“可爱”的一面。这一环节为后续建构自然之美以及人类对大自然态度作了铺垫。

【教学片段2】

T: Why did the writer say the bear “ran back” instead of “walked back”?

S1: Maybe the bear was frightened too, so he ran back.

T: Why was the bear scared? Remember the bear was huge and strong.

S1: Maybe he never saw a human before.

T: Probably. Why did the writer say the bear “waited for a second” instead of “immediately ran back”?

S2: I think the bear waited for me to take a picture. The bear just put a pose for me.

T: What kind of bear do you think it was?

Ss: Cute, lovely, adorable.

在深度加工文本内容和语言的过程中,教师容易过度聚焦细节而忽视了思维整体性的发展。本节课上,笔者充分关注并发展学生的思维整体性,在上述建构“文眼”的意义的过程中,学生大多关注的是第三段中作者与熊邂逅的过程,这样的内容加工是不完整的、片面的。因此在师生协商意义的过程中,笔者引导学生纵观全文,搭建段间的信息关联。例如,在解读“frightening”时,笔者引导学生关联第二段中熊的基本信息,包括体重、速度、体型、特长等,这为学生解读自然摄影师害怕的原因提供了重要线索。在提及美国黄石国家公园时,笔者引导学生关注第一和第二段中有关美国黄石国家公园作为动物自然栖息地的重要性,并思考黄石对保护野生动植物的意义。笔者引导学生建立不同段落信息之间的关联,真正将文本视为整体,从宏观的视角去解读信息,讲求文本内在的逻辑关联。此时,学生的思维是整体的、有逻辑的、有关联的,这种关联也是教师的教学逻辑关联。教师要教会学生去从宏观的角度梳理信息,进行深度的思维活动。

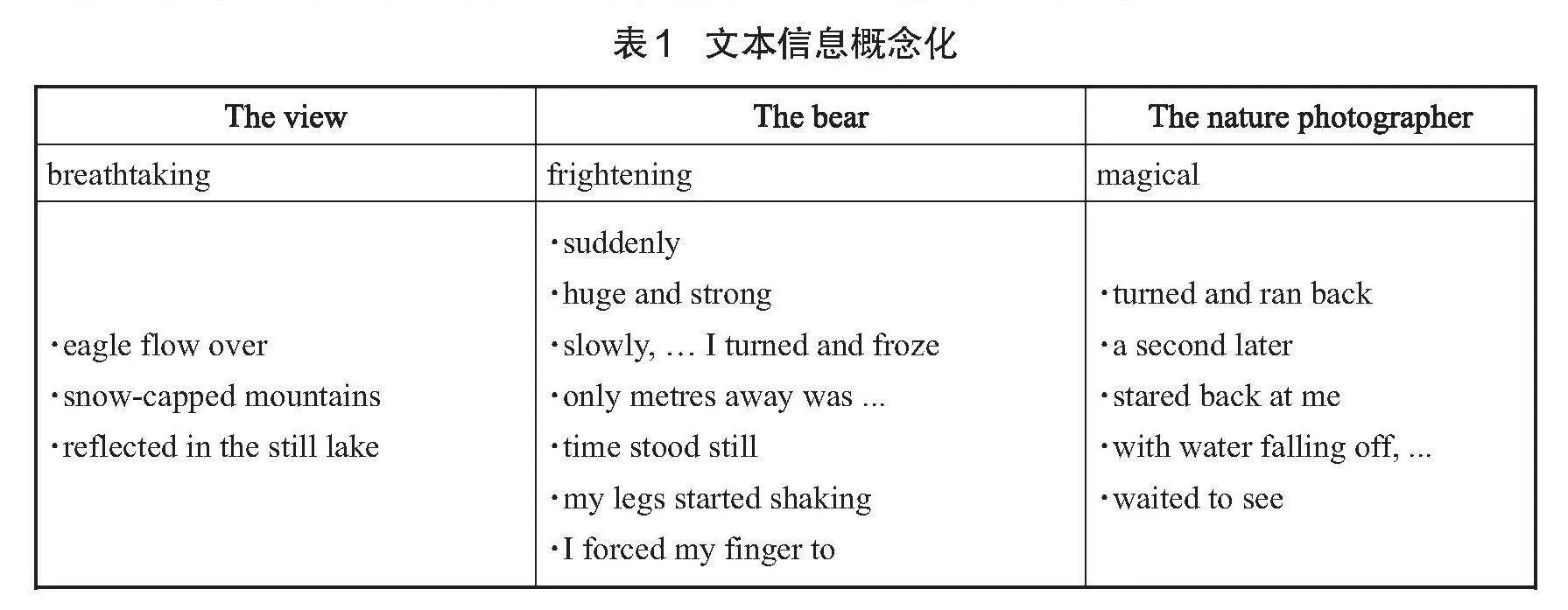

在围绕文本处理内容的阶段,学生在不断深入加工信息的同时,对文本形成个性化理解、分析、综合和评价,得以发展严谨的逻辑思维,并真正关注语言学习。在上述内容、语言、思维三者同步加工的“综合”过程中,学生从对文本信息的碎片化梳理逐步转变为概念化内容的形成。理解细节是深度阅读的基础,而“深度”并不一定是在“全部完成浅层加工”后才有的,在师生互动的过程中,学生的思维逐步深化,他们的产出成果便能以板书等形式,将文本信息概念化(如表1所示),并为后续基于主题意义的结构化打下基础。概念化和结构化是学生主动学习活动中通过师生协商意义所获得的最重要的学习成果,也是主动学习的最高层次[18]。

(三)建立概念结构,深化意义加工,表达思想

深度加工细节的目的是建构文本主题意义,并运用所学创新性表达个性化观点。教师需要引导学生基于已提炼的概念,进一步编码,“提取建构结构化知识所需要的核心要素”[19]。文本的结构化知识是指经过梳理、组织和整合文本信息后形成的概念结构,这一结构使知识之间建立起了逻辑关联[20]。文本结构化可以帮助学生摆脱以往碎片化、零散的阅读,将文本信息视为整体,建立对学习内容所反映的事物的性质、规律及其内在联系,并将其系统化。

梳理完文本浅表信息之后,笔者通过新的活动“Find everything the nature photographer experienced to capture this image.”引导学生再次综观文本,获得更自主、更深刻的思考。学生回归文本找寻自然摄影师经历的苦与乐,此时的“自由阅读”,学生自觉聚焦到前一成果涉及的“文眼”,即“frightening”“magical”二词,并由此尝试拓展。与第一遍自主梳理文本所建构的概念化内容(frightening but magical)不同的是,通过自然摄影师的经历,学生感受到这是“magical though frightening”的过程,即使艰辛,但正因为经历的“magical”才吸引他如此不惜一切困难艰险,去往大自然记录下这美好的瞬间。接着,笔者请学生思考标题“An Encounter with Nature”中的冠词为什么用“an”而不是“the”。学生此时便能感悟到“an”体现的是作者这一次的经历,作为自然摄影师,他在职业生涯中必然会体验无数这样惊险又美妙的瞬间,而这也是这份职业令人向往和尊敬的原因。

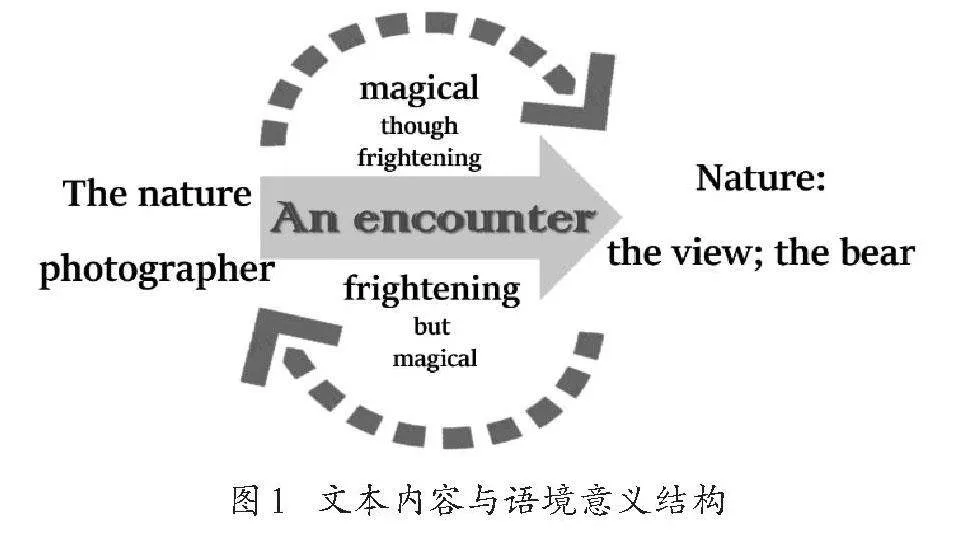

至此,本节课关于文本内容的结构化已完成,学生也有了充分的铺垫和准备建构主题意义。在此基础上,笔者借助可视化工具,请学生探讨“自然摄影师”“熊”在“大自然”这个共有语境的关系(如图1所示),即自然摄影师与大自然邂逅,经历了艰辛和美好,用相机记录下邂逅中的美妙与惊险,这一切能够发生,是因为美国黄石国家公园这片土地能让野生动物们以最自由的方式栖息着,也是因为热爱、尊重大自然的自然摄影师冒着生命危险去记录这样的瞬间,读者们才得以共赏这段美妙的经历,而我们都是大自然的访客,都应敬畏大自然。在这个结构化的过程中,学生的整体性、逻辑性、批判性和创造性思维都得到了深化。在主动建构意义的过程中,学生不仅能建立更高层次的结构,而且更能详细阐述其逻辑关系[21]。

本着“语言要模仿,内容要创造,创造与模仿要紧密结合”[22]的思想,在语言输出阶段,笔者尽可能多地提供让学生模仿、应用语言的机会。根据英国自然摄影师协会的真实年度活动“Wildlife Photographer of the Year”,笔者请学生将自己代入文本作者的视角,通过小组合作,以口头演讲稿的形式,谈谈自己在美国黄石国家公园的经历、自然摄影师的职业要求、自己对职业的认识,以及对大自然的态度等。学生的学习成果在“细碎”的细节加工和与老师“协商而就”的结构化基础上,在小组口头输出的演讲词中得以体现。这样的口头输出机会建立在本节课所学之上,是对文本内容再加工的复述性支撑,也是结合各自学习过程中的情感与已有知识的关联进行的知识的个性化创造。

本节课的课后作业如下。

1. Polish your speech.

2. Do more research about the wild and occupations related to wildlife. Find people’s passion for their jobs.

Further Reading:

(1) Home | Wildlife Photographer of the Year | Natural History Museum (https://www.nhm.ac.uk/)

(2) How to Be a Professional Wildlife Photographer: Step By Step Guide (https://conservationvisuals.com/)

这一作业要求学生提高、深化课堂的生成。作业1要求润色演讲稿,学生可以在课后有更充足的时间延续产出任务,并形成文字的学习成果“证据”。作业2要求学生课后查阅更多有关大自然和野生动物的工作种类,并探索和思考从事相关工作的人们对自身职业的热爱。这项作业与文本内容紧密关联,并且回应了课堂产出部分,为学生提供了可拓展的内容,创造了可模仿的机会。

三、“综合视野”下促进学生主动进行意义建构的教学反思

(一)深度加工内容,以结构化过程实现深度理解,发展高阶思维

深度加工内容的过程,本质上也是语言输入内化的过程。在语言输入这个过程中,教师不能回避信息“碎片”的梳理,因为它是内容加工的必由之路,也是众多语言能够由输入到内化的契机和重要的时间节点。教师应引导学生从关注文本的信息到自主概括信息,并在综合加工的过程中为其提供有效的可视化工具或其他支架,帮助他们解构、重构文本,建立新旧知识之间的关联、语篇中信息之间的逻辑关联,以及该语境下核心概念的结构。在此基础上,学生“围绕核心概念重新组织语言和文化知识,完成信息结构化”[23],实现深度理解主题意义并表达思想,最终发展批判性和创造性思维能力。

(二)尊重学生生成,以主动的回应夯实意义建构,促进语言学习

学生回应所学,即回应输入,关联已知,主动思考[24]。教师只有认识到融合学生回应与意义关联的重要性,其设计的阅读活动才能“牵引”学生在主动学习中实现预期的学习目标,进而在课堂上真正落实对学生主动学习能力的培养[25]。学生是课堂的主体,也是文本意义的主动建构者,“情境”“协商”“会话”是实现意义建构的重要条件[26]。教师应设计多元的会话形式,通过师生、生生及生本对话,让学生讨论、分享、交流,以学生的自主生成为课堂的核心关切,并通过回应,设法把问题步步引向深处,将语言的学习融入意义加工中,最终通过不同观点的交锋,补充、修正、加深每个学生对文本的解读,促进个体的意义增值。

四、结语

“综合视野”下促进学生主动进行意义建构的阅读课堂的形成,要求教师深度解读文本,平衡“综合”和“侧重”的关系,在整合内容、语言和思维的基础上,引领学生深入建构主题意义,密切关注且尊重学生的课堂生成,通过回应来及时调整课堂活动,并搭建有效的支架,做好“无痕”引导,促进学生思维的深刻性。[□][◢]

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:13.

[2]葛炳芳,印佳欢.英语学习活动观的阅读课堂教学实践[J].课程·教材·教法,2020(6):103.

[3]葛炳芳.基于“综合视野”的英语阅读教学改进:内容视角[J].教学月刊·中学版(外语教学),2021(5):3.

[4]HOLEC H. Autonomy and Foreign Language Learning[M]. Oxford: Pergamon, 1981: 3.

[5][7]葛炳芳.回归课堂:以自主学习撬动英语课堂教学改进[J].教学月刊·中学版(外语教学),2023(1/2):3-9.

[6][10][16][18][24][25]葛炳芳.促进学生主动学习的英语阅读教学:内涵、活动设计要点及思考[J].教学月刊·中学版(外语教学),2024(1/2):51-57.

[8]GUNDUZ N, HURSEN C. Constructivism in teaching and learning: Content analysis evaluation[J]. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2015(191): 526-533.

[9]PATALL E, PITUCH K, STEINGUT R, et al. Agency and high school science students’ motivation, engagement, and classroom support experiences[J]. Journal of Applied Developmental Psychology, 2019(62): 77-92.

[11][17]WILSON K. Critical reading, critical thinking: Delicate scaffolding in English for Academic Purposes (EAP)[J]. Thinking Skills and Creativity, 2016(22): 256-265.

[12][26]何克抗.建构主义——革新传统教学的理论基础(上)[J].电化教育研究,1997(3):3-9.

[13]彭源源,葛炳芳.高中英语读写课中结构化知识的建构与运用策略[J].中小学英语教学与研究,2023(7):11-16.

[14]王蔷.促进英语教学方式转变的三个关键词:“情境”“问题”与“活动”[J].基础教育课程,2016(5):45-50.

[15]裴松.问题链在高中英语阅读教学中的运用[J].山东师范大学外国语学院学报(基础英语教育),2011(6):75-79.

[19]赵连杰.英语学习理解活动中结构化知识的建构方法与启示[J].中小学外语教学(中学篇),2020(9):28-32.

[20]张秋会,王蔷.浅析文本解读的五个角度[J].中小学外语教学(中学篇),2016(11):12-13.

[21]LANGER J A, BARTOLOME L, VASQUEZ O, et al. Meaning construction in school literacy tasks: A study of bilingual students[J]. American Educational Research Journal, 1990 (3): 427-471.

[22]王初明.内容要创造,语言要模仿:有效外语教学和学习的基本思路[J].外语界,2014(2):42.

[23]卢雪峰,国红延.依托语篇促进学生建构英语结构化知识的教学策略[J].中小学外语教学(中学篇),2023(1):15-21.

*本文为浙江省重点教研课题“促进学生主动学习的英语阅读教学改进行动”(课题编号:Z2023033)的子课题“促进学生主动学习的英语阅读教学改进行动:意义建构视角”、杭州市基教教研重点课题“意义建构视角下促进学生主动学习的英语阅读课堂教学改进行动”(课题编号:L2024071)的阶段性研究成果。