全球科技创新中心构型规律与演化机制研究

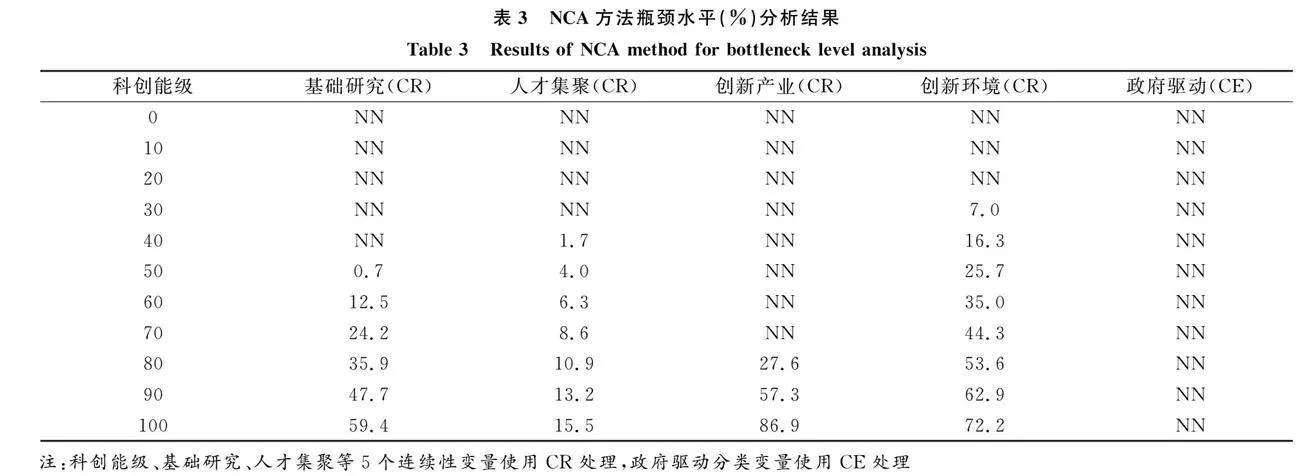

摘 要:加快建设高能级全球科技创新中心是建成科技强国的重要支撑。提炼解释不同能级全球科技创新中心构型差异的组态模型,以全球96个具有影响力的科技创新中心作为案例样本,结合NCA和fsQCA方法挖掘发现,全球科技创新中心存在普遍的构型规律与共性演化机制:①能级提升需满足前因条件必要发生的先后次序并达到相应水平,30%、40%、50%和80%的科创能级依次需要7%的创新环境条件、1.7%的人才集聚条件、0.7%的基础研究条件和27.6%的创新产业条件,政府驱动条件不存在瓶颈,始终贯穿于全球科技创新中心建设全领域与全过程;②识别出高能级支配型场景驱动产研融合路径和枢纽型场景支撑创新路径、政府驱动场景营创路径、知识策源创新路径、人才集聚知识创新路径,以及非高能级潜力型政府强势主导路径和节点型政府支持人才高地建设路径、创新土壤培育路径,从正反两方面验证“科技-产业-科技”路径组合闭环是建成高能级全球科技创新中心的关键标志;③4种能级构型对应8条关键路径,揭示单因素主导驱动、双因素均衡驱动和多因素共生驱动三重科技创新中心能级进阶演化机制。据此,提出中国建设不同层级、接续进阶的科技创新中心体系的若干对策建议。

关键词:全球科技创新中心;创新生态理论;构型规律;演化机制

DOI:10.6049/kjjbydc.2023040565

中图分类号:F091.354

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2024)20-0098-11

0 引言

高能级全球科技创新中心代表一国在世界分工体系中所能达到的最大程度,是全球创新网络(GIN)中具有强大吸纳集聚力和扩散辐射力的支配型节点[1],是全球新知识、新技术、新产业、新制度的创新策源地和顶级区域创新生态。大科学时代创新的非线性和颠覆性规律表明大多数原始创新只会集聚于少数几个中心而非遍地开花,因此建设具有全球影响力的科技创新中心是各国成为世界科技强国的关键举措。面对科技革命新浪潮与全球竞争新格局,中国实施创新驱动发展战略,不断强化国家战略科技力量,全面加快形成科技创新规模集群。中共二十大报告和“十四五”规划高位推进国际科技创新中心和区域科技创新中心布局,北京、上海和粤港澳大湾区继续领衔全球科技创新中心建设使命,成渝和武汉等获批建设区域性科技创新中心。这反映出国家科技创新体系的雁阵布局思路已初步成形,但中国式科技创新中心建设路径和发展模式有待检验。

历史表明,全球科技创新中心的兴起、更迭与多极化是经济长波、制度创新与科技革命等因素受时空环境交织影响的产物[2],建设全球科技创新中心是一项系统工程,由不同驱动主体和条件要素耦合形成的科技创新中心在成长路径和能级高低上大相径庭[3]。世界经济论坛和麦肯锡公司曾共同提出政府扶持型(英勇的赌注)、市场主导型(不可抗拒的交易)、知识驱动型(知识绿洲)3种不同的科技创新中心建设模式,并将全球科技创新中心从萌芽阶段到衰退阶段的全生命周期归纳为初生的溪流、涌动的热泉、汹涌的海洋、平静的湖泊和萎缩的池塘[4],初步回答了“是什么造就了硅谷”这一问题,也启发学界关注热点从单一创新网络、创新集群、创新文化转向更复杂更系统的开放创新生态[5],但缺乏“为什么是硅谷”“如何复制下一个硅谷”等揭示客观性、必然性、稳定性、重复性规律的研究。因此,本文以创新生态系统和复杂性涌现为理论视角,从3个方面展开深入研究。首先,检验全球科技创新中心前因条件的必要次序和瓶颈水平;其次,定性比较全球科技创新中心组态演化路径,归纳全球科技创新中心构型规律;最后,结合创新理论进一步提炼全球科技创新中心能级进阶演化机制,为我国不同层级科技创新中心建设提供理论指导与经验借鉴。

1 文献综述与模型构建

当前,学界对“全球科技创新中心”内涵与外延的研究已形成共识。不同于早期“世界科学活动中心”[6]“国际科技中心”[7]等以国家为空间单位的宏观概念以及国内广泛讨论的“国际研发中心”“产业科技创新中心”[8]等次国家级(城市与区域)概念。杜德斌等[9]提出“全球科技创新资源密集、科技创新活动集中、科技创新实力雄厚、科技成果辐射范围广大”这一定义引用最广泛。当前,关于全球科技创新中心的研究主要聚焦于构成要素、发展构型和演化路径上。杜德斌等[10]将创新人才、创新主体(一流大学、引擎企业与有为政府)、创新环境(文化、制度、基础设施等)视为全球科技创新中心的核心要素、驱动要素和支撑要素;杜德斌等(2022)、陈强等[11]、眭纪刚等[12]采用多案例比较或个案探索构建内生型(创新机构本土成长)、外源型(外来创新机构主导)、混合型(本土与外来创新机构协同)、伦敦模式(知识+创意+市场)、硅谷模式(科技+产业+制度)、东京模式(工业+研发+政府)等不同类型科技创新中心;熊鸿儒[13]刻画了不同科技创新中心在萌芽起步期、快速成长期和成熟稳定期的驱动条件、创新模式、政府决策和产业集群特征。这些研究为本文初步搭建分析框架提供了有益参考。

有效识别并量化全球科技创新中心特征是一个重要方面。王彦博等[14]、邓丹青等(2019)、王海芸等[15]、陈搏(2016)对全球科技创新中心评价指标的测量既有共性也有差异,其中创新资源(共现4次)、创新成果(共现4次)、创新环境(共现3次)、创新产业(共现3次)、创新影响(共现3次)等条件共同次数最多。清华大学联合施普林格·自然集团发布的《国际科技创新中心指数》从科学中心、创新高地和创新生态三大维度对全球科技创新中心进行评测排序[16]。张文忠[17]根据科技创新中心职能定位,将其划分为国际级、国家级、区域级和地方级4级,并通过量化区域科技创新资源评估全国各科技创新中心的发展基础。澳大利亚智库2thinknow每年发布的《全球最具创新力100城市排行》报告分别将全球500个城市划分为支配型(Nexus)、枢纽型(Hub)、节点型(Node)和潜力型(Upstart)4个不同能级[18]。这些研究表明,全球竞争力、影响力和支配力来源是前因条件变量的关键共性因素,而结果变量则重点考察案例样本在全球创新网络中对创新资源支配及创新活动控制的能级。

部分研究从理论层面揭示不同能级科技创新中心能否进阶为全球顶级创新生态系统,诸如创新生态系统何以成为影响城市与区域在全球创新网络中拥有强大创新资源集聚力和创新活动控制力等高能级特征的必要条件;创新生态系统条件如何耦合形成全球科技创新中心不同能级的构型规律与演化机制。2003年,美国总统科技顾问委员会(PCAST)首次提出“创新生态系统”的概念,创新范式自此从线性范式(创新1.0)、体系范式(创新2.0)步入生态系统范式(创新3.0)(李万等,2014),创新生态系统顶层设计持续贯穿于美国数十年政府工作报告并成为引领美国乃至西方发达国家创新政策的重要基石。与创新理论发展跃迁相对应的是创新模式实践,三螺旋模式对应政产研协同创新2.0范式,这一模式长期以来有效提升了创新研发资源利用率和科研机构的知识产能,大学知识转化办公室、知识产权管理机构应运而生,极大推动了产业发展整体进程[19]。随着知识分布去中心化趋势和组织边界开放性的不断增强,以应用和实践为导向的创新需求快速增长[20]。Leydesdorff[21]最早将大众引入创新模式,“大众创业,万众创新”成为新时期开放创新活动的最新风向,从三螺旋到四螺旋模式的转变打开了创新3.0范式下政产学研用协同的新视角。自此,创新生态内外主体在信息交互、物质转移和知识共享上的异质协同与制衡、系统结构稳定性和知识流动性等“元”问题成为经久不衰的研究议题[22]。

总体而言,既有研究从多维理论视角讨论全球科技创新中心要素结构、动力机制、发展模式和评估体系,但存在如下不足:①在研究问题上,国内外研究聚焦于创新理论、城市绩效与典型个案模式总结,缺乏全球大样本案例比较的规律性探索;②在研究方法上,案例深描和历史事件分析方法占主流,鲜有单因素净效应和多因素复合作用的定量研究;③在研究进路上,多从单一视角挖掘全球科技创新中心影响因素,忽视了系统能级提升的整体演进过程,未系统揭示不同能级全球科技创新中心构型与演化规律。因此,本文以创新生态系统理论为基础构建组态模型,采用NCA与fsQCA相结合的方法挖掘96个全球科技创新中心大样本数据,探究不同条件协同、组合或主导关系影响全球科技创新中心能级提升的复杂演化机制,如图1所示。

2 研究设计

2.1 研究方法

采用NCA与QCA混合方法的根本目的在于探究条件必要性和因果关系。必要条件分析(Necessary Condition Analysis,NCA)通过R软件对前因条件效应量和瓶颈水平进行定量研究,能够充分反映达到某一水平(高能级全球科技创新中心)结果变量所需具备的前因条件(基础研究、人才集聚等)[23],不仅能为QCA方法对条件必要性简单二分提供有效补充,还能揭示前因条件发生的先后次序[24],对于研究不同条件在结果演化过程中的差异至关重要。而定性比较分析方法(Qualitative Comparative Analysis,QCA)则是基于模糊理论和布尔代数法[25],通过系统考察案例与案例以及个案内部条件之间的互动与可能性组合关系揭示案例发生的关键条件、条件组合复杂因果关系问题。不同于定量分析方法,定性比较分析法以条件组态替代自变量、以集合关系替代相关关系、以组态思想替代净效应思想[26]。

采用NCA与QCA混合方法分析本文研究问题具有高度适配性,一方面本文研究问题满足QCA方法的多重并发因果关系、等效性和非对称性3个假设,另一方面QCA方法满足本文研究问题对条件组合探索的核心需求。首先,全球科技创新中心的形成与进阶是一项复杂的系统性工程,演化过程受到多种条件的影响,条件与条件之间的独立性很难保证,基础研究、人才汇聚、产业升级等要素之间相互影响,传统定量研究方法难以避免显著的内生性问题。其次,大量案例研究和现实经验表明,全球科技创新中心能级构型不存在唯一最优解,而是存在多个等效条件组合。再次,本研究试图找到影响全球科技创新中心演化发展的普遍规律,没有控制变量的要求,不需要估算单一影响条件的净效应。最后,本文选取的96个案例属于中等数量样本,尤其适合使用QCA并结合定性和定量分析优势,既能避免少数案例“可推广性”问题,又能弥补大样本对细节和现象分析的不足[25]。

2.2 数据来源

当前,有三份权威且数据翔实的报告对全球科技创新中心能级进行评价和分析:第一,澳大利亚智库2thinknow自2007年发布的《全球最具创新力100城市排行》报告,其发布时间最早、影响范围最广,通过162项指标对全球500个城市与区域科创能级进行测评,是目前考察城市与区域创新水平最全面、认可度最高的评价体系,但分项指标数据未公开,难以获取。第二,清华大学联合普林格·自然集团自2020年起发布的《国际科技创新中心指数》报告,其基础数据可获取性最强,兼具权威性和学理性,评价体系由科学中心、创新高地和创新生态3个一级指标、10个二级指标以及27个三级指标组成,可获取一二级指标指数得分,但整体偏向于科学技术投入与产出,缺乏对创新可持续性的关注(杜德斌等,2022)。第三,华东师范大学全球创新与发展研究院最新发布的《全球科技创新中心发展指数2022》,其从创新要素、科学研究、技术创新、产业变革和创新环境5个方面对全球130个城市的科创发展水平进行评估,基础数据可获取性较好但截面数据连续性较弱。

本研究数据来源于3个方面:第一,基础研究、人才集聚、创新产业和创新环境4个条件变量数据拆解组合自《国际科技创新中心指数2022》中的科学中心、创新高地和创新生态3个维度,选取排名前100的城市和区域作为案例。第二,由于《全球科技创新中心发展指数2022》中排名前100的城市和区域与《国际科技创新中心指数2022》中排名前100的案例吻合度不高,数据匹配后案例样本减少1/3,因此科创能级结果变量选取囊括全球500个城市数据的《全球最具创新力100城市排行》,两份报告数据完全匹配后剔除部分数据缺失的洛桑、长沙、剑桥和牛津,将96个城市与区域作为案例样本。第三,由于缺乏全面量化的政府驱动数据,故结合各地方政府官网、已有案例研究[27]和权威媒体报道作为赋值依据。

2.3 结果变量

科创能级由科技、制度、文化、交通和金融等方面的162个三级指标经过集权计算处理所得,参考周小虎[28]、杜运周(2020)对类似数据的处理方式,对报告中的最大原始值赋值为1,使用其它案例原始值与最大值的比值确定相对值,形成取值为[0,1]之间的科创能级,数值越趋近于1,表明科创能级越高。

2.4 前因条件变量

(1)基础研究。基础研究由科研机构(40%)、科学基础设施(20%)、知识创造(40%)3个二级指标以及世界领先大学数量、世界一流科研机构200强数量、大科学装置数量、超级计算机500强数量、高被引论文比例和论文被专利、政策、临床试验引用的比例6个三级指标加权计算得到。

(2)人才集聚。人才集聚由科技人力资源二级指标,以及活跃的科研人员数量(每百万人)、高被引科学家比例、顶级科技奖项获奖人数3个三级指标加权计算得到。

(3)创新产业。创新产业由创新企业(50%)、新兴产业(50%)两个二级指标以及创新领先企业数量、独角兽企业数量、高技术制造业企业市值、新经济行业上市公司营业收入4个三级指标加权计算得到。

(4)创新环境。创新环境由开放与合作(25%)、创业支持(25%)、公共服务(25%)和创新文化(25%)4个二级指标以及专利合作网络中心度、创业投资金额、数据中心(公有云)数量、创意型人才数量等14个三级指标加权计算得到。

(5)政府驱动。根据相关文献研究和理论基础,全球科技创新中心发展驱动力可划分为政府驱动、市场(企业)驱动和大学驱动3类。由于fsQCA要求使用连续型或二分变量,无法同时兼顾多值集数据,因此将该变量赋值为政府驱动型或非政府驱动型0-1二分变量。政府主导型表现为自上而下的政府推动使区域科技创新转型升级,如出台城市科技发展远景规划、法律法规和直接推动科技产业园区建设,非政府主导型的典型特征为市场机制下以企业为核心或高校人才输出与知识外溢为主导形成区域科技产业集聚。

3 数据校准与结果分析

3.1 数据校准

本研究采用间接法将变量校准为模糊集。对全球科技创新中心能级的定义和评价已有较多学术研究和指数报告可供借鉴,不适合通过四分位数等常用标准直接校准。因此,本文在StataSE16软件中使用分段多项式回归对变量进行间接校准,将4个连续条件变量与1个结果变量完全隶属、交叉点和完全不隶属3个校准点设为案例样本描述性统计的80%、50%、20%,其中1个政府驱动条件变量采用赋值法进行模糊处理,非高能级结果校准通过高能级的非集实现,各变量校准锚点及描述性统计结果如表1所示。

3.2 单变量必要性分析

使用R Studio软件对校准后数据进行NCA必要条件分析,判断特定条件是否成为某一结果的必要条件,通过分析必要条件的效应量考察瓶颈水平,即产生特定结果所需必要条件的最低门槛。其中,效应量取值范围介于0~1之间,数值越大表明效应量越大,当小于0.1时表明效应量较小[23]。NCA方法分别使用上限包络回归(CE)、上限回归(CR)处理离散变量和连续变量。因此,科创能级、基础研究、人才集聚、创新产业和创新环境5个连续变量采用上限回归(CR)处理,政府驱动0-1二分条件变量采用上限包络回归(CE)处理。

结合表2所示必要条件分析结果,使用CE和CR两种估计方式报告效应量。首先,观察效应量,根据NCA方法的预设条件,只有效应量不小于0.1(d≥0.1)结果才有效,还要求蒙特卡洛仿真置换检验显示的效用量显著[24]。从中可见,人才集聚(p=0.211,d=0.052)和政府驱动(p=1.000,d=0.00)检验结果不显著。基础研究(p=0.015,d=0.103)、创新产业(p=0.016,d=0.127)变量在5%水平上显著,但效应量勉强大于0.1,所以不是形成高能级全球科技创新中心的必要条件。创新环境(p=0.00,d=0.28)检验结果中等显著,是促进高能级全球科技创新中心形成的必要条件。

结合表3分析瓶颈水平。瓶颈水平是指条件在最大观测范围内满足的水平值(%)[23]。当城市与区域科创能级达到30%时,至少需要7%的创新环境作为支撑;当达到40%时,至少需要1.7%的人才集聚作为支撑;当达到50%时,至少需要0.7%的基础研究作为支撑;当达到80%时,至少需要27.6%的创新产业作为支撑。政府驱动条件则不存在瓶颈水平。本文深入分析发现:首先出现瓶颈的是创新环境条件,这意味着在初始阶段营造创新环境是快速提升城市与区域科创能级见效最快、边际收益最高的必要举措,最典型的就是政府适度超前的公共基础设施建设、公共服务供给优化等举措,且创新环境对科创能级的支撑作用持续增强,当能级达到100%时,其必要贡献度高达72.2%,仅次于创新产业。

其次出现瓶颈的是人才集聚条件,人才集聚瓶颈水平从最开始时的1.7%增至15.5%,从数字看增长缓慢且必要贡献量相较其它条件最少,一方面是因为人才培养和成果产出存在周期规律,另一方面也深刻揭示了智力资源开发利用的新规律。随着ChatGPT、虚拟现实和元宇宙等“时空压缩”技术的涌现,区域智力资本不再仅仅依靠人才物理集聚,而是通过网络化、扁平化实现更高效的智力碰撞与成果涌现,视野要从“抢人大战”转向不求所有但求所用的“虚拟智力”。

再次出现瓶颈的是基础研究条件,虽然前期基础研究对科创能级的必要贡献水平较低,但中后期对科创能级快速提升发挥关键作用,基础研究的必要贡献水平迅速提高,表明基础研究周期长、难度大、成果难以短期转化,但只要取得重大突破就能使创新能级发生质变。政府驱动始终没有出现瓶颈,符合政府在区域创新生态营建上坚持长期主义的功能定位,也可能是因为该条件变量0-1简单二分难以对政府驱动条件程度和力度进行有效量化。

总体来看,创新环境是全球科技创新中心前期萌芽的土壤,基础研究和人才集聚是不可或缺的基石,创新产业尤其是领军企业是突破能级上限的关键力量,而政府驱动则始终贯穿于全球科技创新中心建设的全领域与全过程,通过不断强化各主体联系实现持续创新。

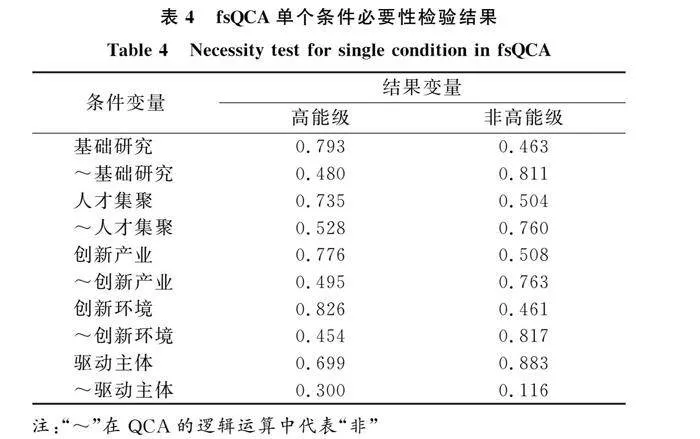

进一步,采用fsQCA方法对必要条件进行检验,结果如表4所示。从中可见,在高能级和非高能级结果中,所有单一条件必要性的一致性系数普遍较低(Consistency<0.9),创新环境在fsQCA方法中一致性系数为0.829,虽然在所有条件变量中最接近0.9,但结合fsQCA方法的双重检验,认为不存在形成高能级全球科技创新中心的必要性条件。

3.3 能级构型归纳

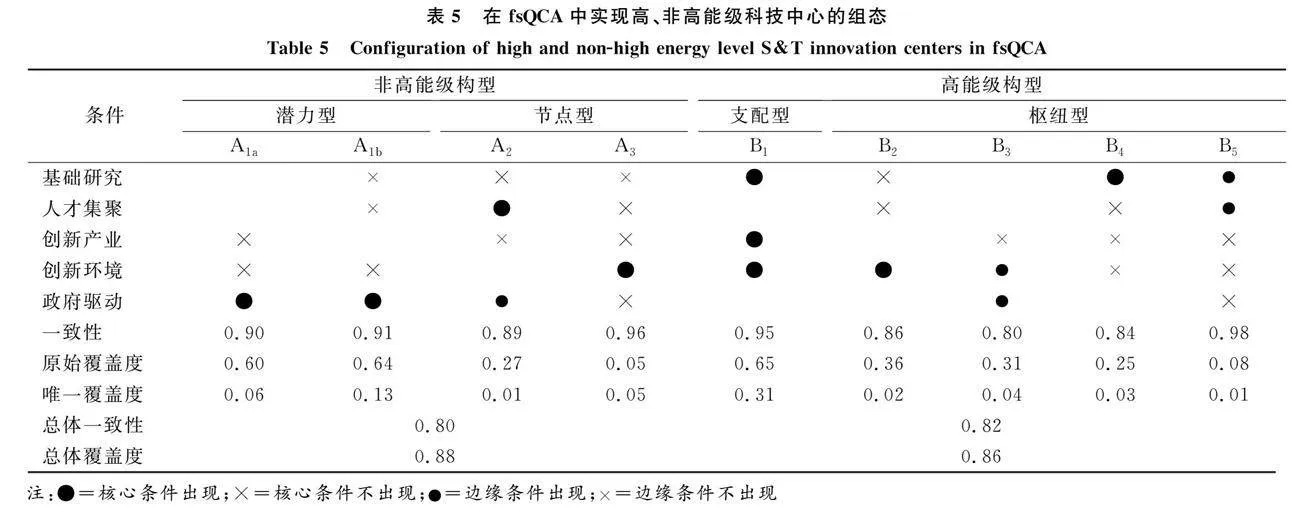

使用fsQCA4.0软件分别对形成高能级和非高能级全球科技创新中心的条件组态进行分析,析出不同条件组态实现同一结果(高能级或非高能级)的不同能级构型。在具体分析中,确定原始一致性阈值为0.8,PRI一致性阈值为0.5,案例频数阈值为1(杜运周等,2022)。完成反事实运算后,对比中间解和简约解的嵌套关系,将既在中间解也在简约解中出现的条件视为该能级构型的核心条件,只在中间解出现的条件视为边缘条件,结果如表5所示。从中可见,结果中非高能级全球科技创新中心组态有4个(A1a、A1b、A2、A3),其中A1a、A1b的核心条件一致,构成二阶等价组态。结合具体案例,将4个组态建构为“潜力型”(A1a、A1b)和“节点型”(A2、A3)两种能级构型。形成高能级科技创新中心的构型有5个(B1、B2、B3、B4、B5),结合具体案例将其建构为“支配型”(B1)和“枢纽型”(B2、B3、B4、B5)两种能级构型。

3.3.1 非高能级构型演化路径分析

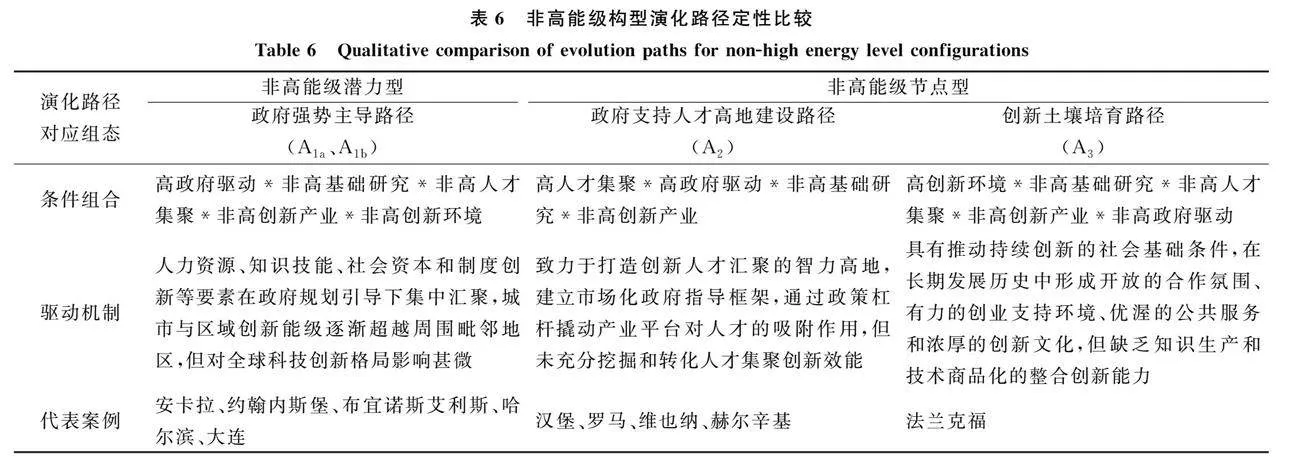

在非高能级潜力型中,政府驱动作为唯一核心条件影响结果生成(见表6)。其中,组态A1a缺失核心条件创新产业和创新环境,组态A1b缺失核心条件创新环境、边缘条件人才集聚。两个组态反映政府强势主导路径是广大新兴发展中国家在科技创新领域崛起与追赶的典型模式,由政府掌控前期基础设施建设、科研经费使用、科技园区规划,并一手推进产学研组织建立,但这对私人机构和企业发展会产生极大阻碍,一旦政府陷入财政危机或转移注意力,其发展将会受挫。

在非高能级节点型中,组态A2代表政府支持人才高地建设路径,即以高人才集聚、非高基础研究和非高创新产业作为核心条件,以高政府驱动作为边缘条件的组合,覆盖案例大多拥有工业基础或高密度知识储备但只有少量前沿成果产出,面临创新要素错配和转型乏力的问题,多是发达国家先工业化城市和传统教育重镇。组态A3代表创新土壤培育路径,即以高创新环境为核心条件,其它核心条件未出现。该组态只有法兰克福一个样本案例,法兰克福作为欧洲商业、金融业和交通中心,科技创新能力与贸易、金融紧密相关,是企业自发形成的科技创新中心,在基础研究、人才汇聚和创新产业转型方面缺乏系统规划布局,但金融和交通枢纽区位是其转型的有力支撑。

3.3.2 高能级构型演化路径分析

在高能级支配型中(见表7),组态B1场景驱动产研融合路径是以基础研究、创新产业和创新环境为核心条件组成的顶级创新生态构型。其中,政产学研用多种群形成的竞合共生关系自动维系生态结构稳定性和知识流动创造性,在创新环境中诞生的应用场景催生一批世界级“引擎”企业,推动区域科创能级不断跃升。

在高能级枢纽型中,组态B2场景支撑创新路径以高创新环境、非高基础研究、非高人才集聚为核心条件,覆盖案例高度重视数字驱动场景创新,如布局关键领域基础研究并加大人才汇聚力度,有望实现科创能级跨越式提升。组态B3政府驱动场景营创路径由非创新产业、创新环境和政府驱动等边缘条件组合而成,覆盖案例与B2组态类似,地方政府更关注前沿领域科技创新治理,营建有利于产学研协同的创新环境;组态B4知识策源创新路径以基础研究、非人才集聚为核心条件,以非创新产业和非创新环境为互补边缘条件组成,覆盖案例是以打造原始创新策源地为目的的城市与区域。组态B5人才集聚知识创新路径以非创新产业、非创新环境、非政府驱动为核心条件,互补以基础研究、人才集聚为边缘条件,费城为典型案例,作为传统老工业重镇,长期以来产业结构以资源加工和传统制造业为主,但城市高校密集,在基础研究和创新人才储备上具有全球比较优势。

4 演化机制分析

4.1 空间分布与演化趋势

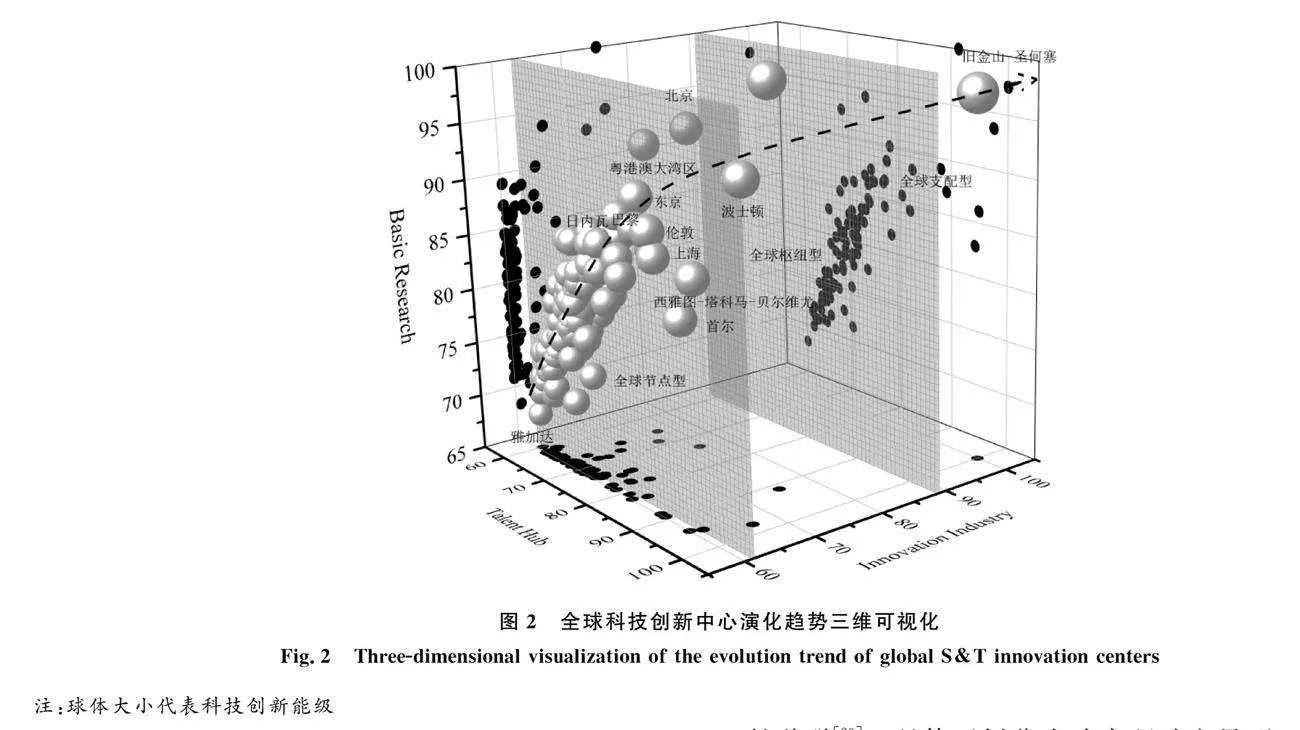

对fsQCA软件中不同组态对应案例进行匹配和分析(见表8)。从中可见,在非高能级潜力型全球科技创新中心中,有19个(70%)位于亚洲,其中又以中国(11个)占比最多,印证了各界早已预言的全球科技创新轴线位移不可逆转的趋势。这类城市多依靠政府驱动实现创新资源虹吸与集聚,但如果不能抓住新一轮科技革命和产业转型升级的时代机遇,同更高能级全球科技创新中心的差距将快速被拉大,并呈现出显著的马太效应;非高能级节点型全球科技创新中心在整合全域本底优势的基础上,正在集中力量提升城市与区域科技创新动能并加快传统产业转型升级,该类城市与区域主要集中在先工业化的欧洲地区,大多属于在两次工业革命中领先发展的重要中心节点;高能级枢纽型全球科技创新中心高度集中在欧洲(7个),而北美洲(6个)和亚洲(4个)则分别位居第二和第三,这意味着潜在全球顶尖科技创新中心最早可能出现在欧洲、北美洲和亚洲。在高能级支配型全球顶级科技创新中心中,半数以上都在美国,中国北京、上海和粤港澳大湾区在数量上仅次于美国。无论从数量还是从科创能级看,美国在全球科技创新领域建立的绝对优势在短时间内都难以撼动与赶超。

使用Origin2022对不同条件变量能级构型进行三维可视化分析。受三维空间成像限制,选取人才集聚、创新产业、基础研究3个条件作为X、Y、Z坐标轴。图2展示了全球科技创新中心显著分层趋势。其中,支配型、枢纽型科技创新中心普遍沿着吸引与集聚人才以及突破关键领域基础研究不断提升科创能级,在源头创新、基础科学研究和人才争夺中更有可能保持长期战略竞争优势。创新产业是拉开科技创新中心能级差距的关键条件。硅谷、伦敦、纽约以及深圳的发展经验表明,“科技—产业—科技”闭环是城市和区域创新生态形成的关键标志。大量早期科研资金投入需要通过科技成果转化形成财富,创新产业发展资本聚集后再回流反哺科研,进而开启新一轮高水平科技创新,形成科创能级提升的“正反馈”循环。而潜力型和节点型新兴国家科技创新中心虽然大多拥有大规模人口,但因为创新产业脆弱而掉入“中等技术发展陷阱”,尚未形成科技创新与经济增长发展闭环,很难继续向高能级中心进阶。

4.2 演化机制提炼

构型规律重点关注要素构成和资源配置静态结构,演化机制则需要透视各创新主体之间、创新主体与环境之间的动态演化过程,以厘清全球科技创新中心能级提升理论逻辑,如图3所示。

(1)单因素主导驱动机制。该机制有且仅有一个核心条件作为主导因素驱动全球科技创新中心演化发展,尚处于原始创新1.0线性范式,缺乏持续创新多样性种群[29]。具体可划分为政府驱动主导型、人才集聚主导型、创新环境主导型和基础研究主导型4类。综合来看,在创新生态系统基本构成条件中,除创新产业外,其余4个条件都可成为建设全球科技创新中心的单一主导因素。该机制能够有效提高普通城市和区域科技创新能级,使其成为潜力型、节点型甚至是枢纽型全球科技创新中心,但城市和区域有可能陷入“低端锁定”发展瓶颈,科技创新能级无法通过单一因素主导驱动实现持续提升。

(2)双因素均衡驱动机制。该机制出现两个边缘条件均衡驱动全球科技创新中心演化发展,由于缺乏单一主导因素,创新主体间产生竞争性对等关系,形成创新2.0范式下的整合式协同创新能力[30],具体划分为“政府驱动—创新环境”和“基础研究—人才集聚”两种组合。政府与市场主体协同营造的创新环境AMBIimRCTsPpfs9oOZuVVA==对于提升创新能级具有关键作用,而基础研究进步与招才引才同样存在密不可分的协同效应,该机制通过两个均衡要素的能量转换推动非高能级全球科技创新中心实现能级进阶。在此过程中,如果新兴科技创新中心不能进一步拓宽投资渠道和产业门类,建立知识溢出和市场竞争机制,引入多元创新主体并丰富创新要素,穿越科技成果转化的“卡夫丁峡谷”,城市和区域将会从全球创新价值链上缓慢滑落,被后发潜力型和节点型科技创新中心超越。

(3)多因素共生驱动机制。该机制有3个核心条件共生驱动全球科技创新中心演化发展,城市、区域内各种创新主体/要素与创新环境形成物质流、能量流和信息流的联结传导,驱动形成创新3.0范式下共生竞合与动态演化的复杂涌现系统,具体表现为“基础研究—创新产业—创新环境”组合。该机制对城市和区域科技创新能级的提升作用不是单个要素系统增强和优化的结果,也不是几个系统要素的简单叠加,而是各要素系统交互协同的结果[10]。该机制有利于推动枢纽型科技创新中心进阶为全球顶级支配型,在完善的创新基础设施和丰富的人力资源基础上,培育拥有大批富有冒险精神的创新家集聚地,成为知识技术产品化、商业化的全球中心。

5 研究结论与启示

5.1 研究结论

本文从全球科技创新中心的创新生态系统构成要素出发,选取基础研究、人才集聚和创新产业等5个前因条件,运用NCA与fsQCA相结合的方法,探究高能级全球科技创新中心构型规律与演化机制,得出如下结论:

(1)从实践看,北美洲国家有望持续并长期引领全球科技创新前沿发展,中国具有孕育高能级科技创新中心的潜力,欧洲国家正在以前所未有的速度向“创新”进军,亚非等后发国家建设全球科技创新中心的机遇窗口正在开启,区域间科技竞争与合作成为时代主题。

(2)从理论看,提升能级必须满足前因条件必要发生的前后次序并达到相应水平,基础研究、人才集聚、创新产业、创新环境、政府驱动互动形成潜力型和节点型两种非高能级构型以及枢纽型、支配型两种高能级构型;能级构型对应的8个关键路径组合揭示单因素主导驱动机制、双因素均衡驱动机制和多因素共生驱动机制三重共性演化机制。持续加强基础研究投入和人才招引力度是基本条件,而创新产业则是迈向高能级科技创新中心的关键指征。

(3)从间接效应看,中国式现代化科技创新中心发展路径具有不同于西方国家的创新价值,即在人口规模巨大的现实国情下,高效的技术应用和成果转化不仅让创新成果惠及更多民众,在需求侧还能刺激科技研发与创新,庞大的本国市场则能显著加速技术迭代、提高产业成熟度,从而形成基于人口红利的科技创新比较优势。

5.2 政策启示

(1)强化制度顶层设计。突出布局的前瞻性和突破性,建立以科技创新中心为核心载体的国家创新体系,理顺科技创新管理体制,统筹协调全国科技创新中心建设工作,共同制定各地科技创新中心能级进阶的2025年、2030年和2035年“三步走”规划。

(2)激活区域创新生态。协调推进不同区域、不同能级全球科技创新中心梯队建设,支持重要城市与区域积极对接国家战略需求,立足自身区位优势系统开展科技创新中心培育工作,错位融入全球价值链实现产业基础高级化、产业链现代化。

(3)优化要素结构配置。不断营造有利于创新的市场竞争氛围,完善政府对基础研究和高精尖人才招引的稳定投入机制,释放知识和智力资本累积效应,形成颠覆性创新,促进战略性新兴产业融合发展。具体而言,推动低能级科技创新中心进阶要改变单因素主导驱动的“路径依赖”,补齐城市创新短板,形成双因素、多主体均衡驱动发展机制。积极引导杭州、合肥、成渝、武汉等节点型科技创新中心采取“知识+创意+市场”路径组合,深切把握沿海、沿江及内陆腹地区域定位,打造鼓励创新、宜居宜业的示范区和区域智力高地,培育市场在若干战略领域和高端产业形成区域比较优势,争取尽早迈进枢纽型中心行列。鼓励郑州、长沙、福州、兰州等潜力型科技创新中心采取“知识+研发+政府”路径,继续建设若干个全国一流大学、研究院所和技术转化产业基地,不断提高基础研究和原始创新能力。助推高能级科技创新中心打造更加开放自由包容的多因素共生驱动生态系统,为颠覆性创新、破坏性创新提供容错空间、资本支持和法治保障。同时,坚定支持北京、上海、粤港澳大湾区等已经具有全球竞争力的支配型、枢纽型科技创新中心采取“科技+产业+制度”路径,发挥新型举国体制优势,落实全球科技创新中心建设国家政策,强化基础研究源头创新,聚焦战略性新兴产业,深化科技创新体制机制改革,提升全球创新策源能力,有效利用市场手段配置全球创新资源。

5.3 不足与展望

本文存在如下不足:①政府驱动条件变量使用质性材料补充,东西方国家央地政府在科技创新中的角色和作用不同,未避免赋值时的主观影响,未来可选取全球关键共性指标对政府功能和作用进行测量;②受限于全球城市数据可获得性,本文研究对象选取科创能级排名前100的城市和区域,面临定量研究选择偏差问题,未来应收集更多、范围更广的城市案例;③使用静态截面数据,随着QCA方法对动态面板数据处理的优化与完善[31],未来可收集跨时间数据;④区域创新生态受到制度文化、国家体制等宏观因素的影响,未来应对其展开深入研究。

参考文献:

[1] 杜德斌.对加快建成具有全球影响力科技创新中心的思考[J].红旗文稿, 2015, 52(12): 25-27.

[2] FREEMAN, SOETE.Economics of industrial innovation[M].London: Thomson Learning, 2000: 32.

[3] 胡曙虹,黄丽,杜德斌.全球科技创新中心建构的实践——基于三螺旋和创新生态系统视角的分析:以硅谷为例[J].上海经济研究, 2016, 35(3): 21-28.

[4] ANDONIAN ANDRE,LOOS CHRISTOPH,PIRES LUIZ.Where will the world's primary centers of innovation be[DB/OL].2006 [2023-1-30].https://uat.thersa.org/globalassets/pdfs/city-growth-commission/evidence/mckinsey-where-will-the-worlds-primary-drivers-of-innovation-be.pdf.

[5] 孙静林,穆荣平,张超.创新生态系统价值共创:概念内涵、行为模式与动力机制[J].科技进步与对策, 2023, 40(2): 1-10.

[6] 汤浅光朝.Center of scientific activity: its shift from the 16th to the 20th century[J].Japanese Studies in the History of Science, 1962, 1(1): 57-75.

[7] 黄新亮.世界科技中心转移的三大动力机制探讨[J].经济地理, 2006,26 (3): 434-437.

[8] 张涛,宣昌勇.建设全球性产业科技创新中心的模式与路径选择——基于江苏省产业科创中心的科研活动[J].现代经济探讨, 2017, 36(1): 73-77.

[9] 杜德斌,何舜辉.全球科技创新中心的内涵、功能与组织结构[J].中国科技论坛, 2016, 32(2): 10-15.

[10] 杜德斌,祝影.全球科技创新中心:构成要素与创新生态系统[J].科学, 2022, 74(4): 6-10, 4.

[11] 陈强,王浩,敦帅.全球科技创新中心:演化路径、典型模式与经验启示[J].经济体制改革, 2020, 38(3): 152-159.

[12] 眭纪刚.全球科技创新中心建设经验对我国的启示[J].人民论坛·学术前沿, 2020, 9(6): 16-22.

[13] 熊鸿儒.全球科技创新中心的形成与发展[J].学习与探索, 2015, 37(9): 112-116.

[14] 王彦博,姚黎.全国科技创新中心的科技创新能力评价研究——以我国31个省区市比较分析为例[J].科技管理研究, 2020, 40(3): 1-7.

[15] 王海芸,陶晓丽,刘杨.基于“五种责任”的全国科技创新中心评价指标研究[J].科研管理, 2017, 38(S1): 317-324.

[16] Nature.Center for industrial development and environmental governance, Tsinghua university (CIDEG): Global Innovation Hubs Index 2022[DB/OL](2022-12-19) [2023-1-30].https://www.nature.com/collections/iccccffddh.

[17] 张文忠.中国不同层级科技创新中心的布局与政策建议[J].中国科学院院刊, 2022, 37(12): 1745-1756.

[18] 2thinknow.Innovation cities? index by 2thinknow.measure, compare & improve cities[R].[DB/OL] [2023-1-28].https://innovation-cities.com/.

[19] MARQUES J P C, CARAA J M G, DIZ H. How can university-industry-government interactions change the innovation scenario in Portugal?—the case of the University of Coimbra[J].Technovation, 2006, 26(4): 534-542.

[20] 杨博旭,柳卸林,吉晓慧.区域创新生态系统:知识基础与理论框架[J].科技进步与对策,2023,40(13):152-160.

[21] LOET LEYDESDORFF HENRY-ETZKOWITZ.Can the "public" be considered as a fourth helix in university-industry-government relations? report on the Fourth Triple Helix Conference, 2002[J].Science and Public Policy, 2003, 30(1): 55-61.

[22] 吴菲菲,童奕铭,黄鲁成.中国高技术产业创新生态系统有机性评价——创新四螺旋视角[J].科技进步与对策, 2020, 37(5): 67-76.

[23] DUL J.Necessary Condition Analysis (NCA).logic and methodology of 'Necessary but not Sufficient' causality[J].Organizational Research Methods, 2016, 19(1): 10-52.

[24] DUL J, VAN DER LAAN E, KUIK R.A statistical significance test for necessary condition analysis[J].Organizational Research Methods, 2020, 23(2): 385-395.

[25] 查尔斯·拉金.重新设计社会科学研究[M].北京: 机械工业出版社, 2019: 12.

[26] 杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界, 2017, 33(6): 155-167.

[27] 高维和.全球科技创新中心:现状、经验与挑战[M].上海: 上海人民出版社, 2015: 30-120.

[28] 周小虎.中国创业竞争力发展报告(2018)[M].北京: 经济管理出版社, 2018.

[29] 王高峰,杨浩东,汪琛.国内外创新生态系统研究演进对比分析:理论回溯、热点发掘与整合展望[J].科技进步与对策, 2021, 38(4): 151-160.

[30] 解学梅,韩宇航,代梦鑫.企业开放式创新生态系统种群共生关系与演化机理研究[J].科技进步与对策, 2022, 39(21): 85-95.

[31] 蒙克,魏必.反思QCA方法的“时间盲区”:为公共管理研究找回“时间”[J].中国行政管理, 2023,49(1):96-104.

(责任编辑:王敬敏)

英文标题

The Configuration Patterns and Evolution Mechanisms of Global S&T Innovation Centers

英文作者Yang Yifan1,2, Pan Junhao1,2

英文作者单位(1.School of Public Administration, Southwest Jiaotong University;2.Digital Social Infrastructure Laboratory, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China)

英文摘要Abstract:Against the new wave of technological revolution and the new pattern of global competition, it is critical to accelerate the construction of high-energy global S&T innovation centers.The rise, replacement, and multi-polarization of global S&T innovation centers are the products of economic long waves, institutional innovation, and technological change interwoven in the spatial-temporal environment.The construction of a global S&T innovation center is a systematic project.The S&T innovation center formed by different driving subjects and coupling of condition elements is very different in growth path and energy level.Existing research has initially answered "what made Silicon Valley", which has inspired academic attention to more complex and systematic open innovation ecosystems.However, there is a lack of research on laws that reveal objectivity, inevitability, stability, and repeatability.

In this regard, this study carries out in-depth research in three aspects from the theoretical perspective of innovation ecosystem and complexity emergence : first, the necessary order and bottleneck level of preconditions for global S&T innovation centers are empirically verified; then a qualitative comparison is made between the configuration evolution path of global S&T innovation centers.finally, combined with innovation theory, the study further refines the evolution mechanism of the energy level advancement of global S&T innovation centers, providing theoretical guidance and experience reference for the construction of China′s different levels of S&T innovation centers.

A configuration model is refined to explain the configuration differences of global S&T innovation centers at different energy levels.There are 96 influential global S&T innovation centers selected as case samples, and by the NCA and fsQCA methods, it is found that there are universal configuration rules and common evolution mechanisms in the global S&T innovation centers: the energy level upgrade needs to be in the necessary order of preconditions and reach the corresponding level, 30%, 40%, 50%, and 80% of the innovation energy levels require 7% of the innovation environment conditions, 1.7% of the talent agglomeration conditions, 0.7% of the basic research conditions, and 27.6% of the innovation industry conditions, respectively.There is no bottleneck level for government-driven conditions, which runs through all fields and processes of global S&T innovation center construction; the identified high-energy dominant scene-driven industry-research integration paths and hub-type scene-supporting innovation paths, government-driven scene-creation paths, knowledge-source innovation paths, talent-aggregation knowledge innovation paths, identified non-high-energy potential government-strong-led paths and node-type government-support talent highland construction paths, and innovation cultivation paths are from both positive and negative sides and they verify that the closed loop of "technology-industry-technology" path combination is the key symbol for building a high-energy global S&T innovation center; the eight key paths corresponding to the four energy level configurations reveal the evolution mechanism of single-factor dominant driving, dual-factor balanced driving, and multi-factor symbiotic driving for the energy level advancement of S&T innovation centers.

This research has important policy implications for the systematic and global construction of high-energy global S&T innovation centers in China.Foremost, it is essential to improve the top-level design of the system, highlight the foresight and breakthrough of the layout, establish a national innovation system with the S&T innovation center as the core carrier, clarify and sort out the S&T innovation management system, coordinate the construction of national S&T innovation centers, and jointly formulate the "three-step" plan for the energy level advancement of local S&T innovation centers in 2025, 2030 and 2035.Then, in order to activate regional innovation ecosystems, the government should coordinate and promote the construction of global S&T innovation centers at different levels in different regions, carry out S&T innovation center cultivation work based on their own geographical advantages, and achieve industrial base advancement and industrial chain modernization by embedding into the global value chain.Last but not least, it is significant to optimize the configuration structure of elements, continuously create an innovative environment, establish a stable government investment mechanism for basic research and high-precision talent recruitment, release the cumulative effect of knowledge and intellectual capital to form disruptive innovation emergence diffusion, and promote the development of strategic emerging industry integration clusters.

英文关键词Key Words:Global S&T Innovation Centers; Innovation Ecology Theory; Configuration Pattern; Evolution Mechanism

收稿日期:2023-04-24 修回日期:2023-09-25

基金项目:四川省“研究阐释习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神”重大项目(SC22ZDYC11)

作者简介:杨一帆(1982-),男,安徽濉溪人,博士,西南交通大学公共管理学院教授,数智新文科实验室研究员,研究方向为智能社会治理与创新技术管理;潘君豪(1998-),男,浙江台州人,西南交通大学公共管理学院硕士研究生,数智新文科实验室科研助理,研究方向为智能社会治理与创新技术管理。本文通讯作者:潘君豪。