数实技术融合、企业转型升级与新质生产力

摘 要:基于2012—2022年A股制造业企业数据,构建新质生产力定量测度指标,并实证检验企业数实技术融合对新质生产力的影响及作用机制,研究发现企业数实技术融合促进新质生产力提升。机制检验表明,在企业转型升级方面,数实技术融合通过企业高科技化、高效能化、高端化转型升级提升新质生产力;从生产关系角度看,企业国有属性、企业间竞争、企业间合作、政府调控在数实技术融合提升新质生产力过程中发挥正向调节作用。进一步分析发现,在数字基础设施差、数字创新能力弱的地区,数字产业化企业无法通过数实技术融合对新质生产力发展产生促进作用;在数字基础设施较差、数字创新能力较弱的地区,产业数字化企业可以通过数实技术融合提升新质生产力发展水平;在数字基础设施好、数字创新能力强的地区,新型实体企业通过数实技术融合促进新质生产力发展的作用更加显著。

关键词:新质生产力;数字经济;技术融合;转型升级;制造业企业

DOI:10.6049/kjjbydc.L2024XZ212

中图分类号:F273.1

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2024)20-0001-12

0 引言

随着新一轮科技革命和产业变革的加速演进,传统低成本优势正逐渐消失,经济发展模式迫切需要从依赖资源禀赋的比较优势,向以核心技术为基础的竞争优势转变。在经历较高速度发展之后,中国的生产力“正处在从量的增长向质的提升转变的重要时期”[1]。中共十八大以来,以习近平同志为核心的党中央不断深化对高质量发展和生产力发展规律的认识,并对近年来生产力发展的科技创新、智能化、绿色化趋势和新技术、新产业、新业态、新模式在当代生产力发展中的重要作用进行了总结,提出了新质生产力的概念[1-2]。新质生产力已在实践中形成和展现出对高质量发展的强劲推动力、支撑力,并对未来实践的发展发挥指导作用,未来推动生产力发展的主导力量将是新质生产力[3]。

新质生产力概念是在近年来数字经济蓬勃发展的背景下提出的。《中国数字经济发展研究报告(2023年)》显示,2022年我国数字产业化规模与产业数字化规模分别达到9.2万亿元和41万亿元,表明数字经济正在不断渗透、赋能和重塑实体经济,逐渐成为实体经济产业结构升级与动能转换的关键动力[4]。2023年12月召开的中央经济工作会议指出,要大力发展新质生产力,鼓励数字经济和实体经济融合发展。习近平总书记指出,“促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新技术新产业新业态新模式”。在新一轮科技革命和产业变革飞速发展的新阶段,数字经济与实体经济深度融合成为实现新质生产力跃升的必由之路[5]。

数字经济与实体经济融合推动新质生产力发展,首先需要数字技术与实体技术相互融合,这种技术融合为数实经济融合发展带来可能性和新路径。在数实技术融合过程中,一方面,数字技术创新与应用创新可以利用实体技术多样性、应用场景丰富等优势,促进数字技术与多元化应用场景融合,加快科技成果向现实生产力转化,以新兴技术领域的规模化与产业化推动企业开辟新领域、新赛道,为新质生产力发展提供新动能[5]。另一方面,实体技术创新与企业数字化改造可利用数字技术的叠加、聚合和倍增效应等优势,在研发、生产、流通等环节充分推动数字化、智能化改造,促进企业降成本、提效率、增收益,实现基础能力高级化,并形成新技术、新业态、新模式,助推新质生产力发展[4]。因此,本文基于2012—2022年A股制造业企业数据,探究数实技术融合对新质生产力发展的影响及作用机制。

1 理论分析与研究假设

1.1 新质生产力概念界定

习近平总书记指出,“新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵”,“绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力”,强调“要大力发展数字经济,数字经济是世界科技革命或产业变革的先机”。本文基于新质生产力理论阐释,从劳动者、生产工具、劳动对象三要素及生产要素组合跃升、新质生产力的科技创新、绿色化、数字化特质角度,对新质生产力进行界定和测量。

从劳动者角度讲,传统生产力主要依赖普通工人和技术工人,而新质生产力对劳动者的知识和技能提出更高要求,其发展依赖高素质人才和技能型、创造型人才。就生产工具而言,传统生产力主要使用动力设备、机器机床,而随着数字技术、绿色技术的融合发展,生产工具并非以原来的形式简单地扩大规模,而是以革新的形式孕育出一大批互联网、云计算、智能制造、无人工厂等创新性更强、更先进、更低碳、更数字化的新型生产工具,新质生产力发展更多地使用这些新型生产工具。在劳动对象方面,传统生产力的劳动对象主要涉及未加工的自然物以及加工过的原材料并且主要以实物形式存在,而随着科技创新的广度延伸、深度拓展,以及更多新技术、新能源、新材料的开发应用,新质生产力的劳动对象包含更多的技术属性、数字元素和绿色成分,不再局限于实物形态,而是主要以软件、专利等无形资产的形态存在[6]。可见,新质生产力是具有新的质态和高科技、绿色化、数字化特质的生产力,从劳动者、劳动工具、劳动对象及生产要素的科技创新、数字化、绿色化组合跃升方面超越传统生产力。

1.2 企业数实技术融合与新质生产力提升

在数字经济时代,数字技术与实体技术相互融合,助推数字技术应用和产业化以及对实体技术的数字化改造,为新质生产力发展提供技术基础[5]。数实技术融合不是两种技术的简单叠加,而是双向动态的交互过程:数字技术发展为实体技术带来创新动力和优化空间,而实体技术转型升级进一步促进数字技术应用和演进。具体而言,一方面,数字技术广泛嵌入到实体技术的研究开发、设计制造、成果转化等环节,改变传统技术创新过程中的要素配置结构和效率,降低研发和搜寻成本。数实技术在研发环节不断交融,在原有技术基础上结合不同应用领域进一步深化研究,形成航天技术、量子通信等新技术,以数字技术与各领域融合应用为导向推动创新成果快速转化,促进新技术或新的经济增长点不断涌现(黄先海等,2023)。另一方面,数实技术融合加快互联网、大数据、人工智能等数字技术的应用创新,加强企业网络基础设施、信息系统、制造设备工具等的智能化、数字化改造,促使企业生产效率提升、动能转换、模式转型,进而显著放大生产力潜能和经济运行效率。通过赋能企业基础能力建设,催生新的经济增长点,衍生出物联网、工业互联网、智能制造等新形态、新业态、新模式,加速推进新质生产力发展。数字技术与实体技术相互交融极大增强经济活动的整体效率与创新潜力,推动新技术、新业态、新模式发展,促使生产力呈现出新的质变[5],构成新质生产力提升的重要基础和支撑。因此,本文提出如下假设:

H1:企业数实技术融合发展促进新质生产力提升。

1.3 企业转型升级的传导机制

新质生产力代表先进生产力演进方向,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量发展特征[2]。企业作为新质生产力发展的主力军,顺应新发展理念的先进生产力发展特征,向高科技化、高效能化、高端化转型升级,是新质生产力发展的应有之义。因此,本文从上述3个方面转型升级出发,探讨数实技术融合促进新质生产力发展的传导机制作用。

1.3.1 企业高科技化转型升级与新质生产力发展

新质生产力的核心特征是创新驱动发展,其关键在于技术创新的自主可控[2]。企业数实技术融合发展,以技术融合作为创新增量的驱动力,同时创造良好的创新生态,加速技术革新和突破,进而实现企业高科技化转型,推进新质生产力发展[5]。一方面,通用性数字技术可以直接刺激其它技术创新,在原有技术基础上结合不同技术领域进一步深化研究,催生并加深机器人技术、区块链技术、物联网、工业互联网等新技术在企业中的应用,有助于破解新一代信息、生物、能源、材料等领域关键技术“卡脖子”难题[7]。另一方面,数字技术具有叠加效应、聚合效应,可以弱化技术创新过程中的企业边界,打破创新主体间产业链环节与地域间壁垒,缩小技术和知识的时空距离,促进跨界合作与开放创新[8]。在创新网络中,企业通过多维度的知识传递、共享与集成,扩展多元化知识和新兴技术领域,显著拓展技术创新的广度和深度,助力新技术持续开发[9]。这种跨界合作与开放创新还有助于企业通过共享技术信息和协同研发,推动关联企业协同攻克关键核心技术,破解“卡脖子”难题,推进企业高科技化转型,进而提升新质生产力。因此,本文提出如下假设:

H2:数实技术融合通过企业高科技化转型升级促进新质生产力发展。

1.3.2 企业高效能化转型升级与新质生产力发展

新质生产力发展建立在提升资源利用率和配置效率的基础上[3]。企业通过数实技术融合可以有效提高资源利用效率和配置效率,实现企业高效能化转型升级,进而促进新质生产力发展。一方面,数实技术融合有助于将数字技术内嵌于企业软硬件等设备中,推动现有设备的数字化改造和新型智能设备开发使用,促使正确的数据以正确方式在正确时间传递给正确的人和机器,数字技术被视作一种新的生产要素,与劳动力、资本、知识、技术等传统生产要素形成有机结合(黄先海等,2023)。生产要素间优化组合以信息流动性增强为基础,以数字化转型为动力,促进各要素广泛高效聚集与整合,逐步实现要素价值的优化跃迁[5]。另一方面,数实技术的深度融合推动云计算、大数据、人工智能等数字技术在企业生产经营中的应用与革新,联通从生产到数据再从数据反馈到运营管理的全过程。这将有利于提高企业的用户需求感知力和柔性生产能力,促进企业提升精准生产、个性化服务和动态管理能力,不仅能优化生产流程,还可降低能耗,提高资源利用率和生产效率[10]。可见,企业数实技术融合通过实现企业高效能化,对新质生产力发展产生促进作用。因此,本文提出如下假设:

H3:数实技术融合通过企业高效能化转型升级促进新质生产力发展。

1.3.3 企业高端化转型升级与新质生产力发展

在新质生产力发展过程中,需要建立具有高附加值的微观企业基础[3]。数实技术融合发展有助于企业向高利润、高附加值的产业链上游升级,实现高端化发展,进而带动新质生产力提升。具体而言,企业数实技术融合直接推动工业互联网、电子设备、数据设备等新型数字化智能化设备的开发应用,替代低端劳动力,提高生产水平和产品质量[4]。企业通过新型设备与客户互联互通,能够及时获取客户差异化需求和对产品的满意程度,加快技术和产品迭代升级,进而推动技术、产品的高附加值延伸发展[7]。并且,企业数实技术融合有助于开发出新的商业模式,形成更符合市场需求的数字网络和数字平台等跨界模式,使业务结构从单一走向多元,并增强企业的差异化增值能力[4]。可见,数实技术融合促使企业发展方式由规模扩大转变为附加值提升,完善企业升级体系,促进企业高附加值发展、高端化转型升级,进而对新质生产力产生促进作用。因此,本文提出如下假设:

H4:数实技术融合通过企业高端化转型升级促进新质生产力发展。

1.4 生产关系的调节作用

新质生产力的发展需要与之相适应的生产关系[2]。按照马克思主义政治经济学基本原理,人类社会生产、分配、交换、消费过程中的关系总和形成生产关系,生产关系包括所有制关系(决定财产关系、组织方式和生产剩余的分配关系)、市场中企业间竞争关系、市场中企业间协作关系(企业之间的生产配合、收益分配、相互交换、互为消费者的关系)、政府与市场的关系(生产的组织方式、收益分配的调节机制、生产、交换、消费的总体关系)等。

由生产力决定生产关系、生产关系对生产力发展起反作用的政治经济学原理可知,生产关系无法对生产力起因果推断的直接性作用,而是在生产力发展过程中产生制约或促进的反作用力,即在其它影响因素直接作用于生产力的过程中发挥抑制或加强的调节作用。由上文分析可知,企业数实技术融合为新质生产力发展提供技术基础,不仅为实现新质生产力跃升提供新技术、新要素,而且通过赋能传统要素及各要素的数字化、智能化改造,以信息流动性增强为动力,促进生产要素优化组合与高效配置,逐步实现要素价值提升与跃迁,为新质生产力发展提供要素支撑,产生直接性作用。鉴于生产力发展需要与之相适应的生产关系,在企业数实技术融合促进新质生产力发展的进程中,也需要与之相适应、能发挥正向调节作用的生产关系。因此,本文采用调节效应方法,检验所有制关系、市场中企业间竞争关系和协作关系、政府与市场的关系是否在企业数实技术融合助推新质生产力发展过程中发挥正向调节作用。

1.4.1 企业所有制属性

国有企业承担着独特的国家使命、社会责任,使其更注重长期收益和社会收益,因此国有企业在促进新质生产力发展中具有关键作用和独特责任。同时,国有企业拥有独特的政治资源和产权制度,在获取融资额度、税收优惠和政策扶持等方面具有优势,使其可以集中优质资源在具有较大风险和不确定性的数字化技术创新与技术融合创新中取得突破[11],更有利于形成数实技术融合优势。综上,从企业所有制属性看,国有企业行为责任的独特性和资源优势有利于其在数实技术融合提升新质生产力过程中发挥积极作用。

1.4.2 市场中企业间竞争与协作关系

市场竞争中的优胜劣汰机制促使企业推陈出新、持续创新,有利于数字化模块嵌入企业生产体系,推进数实技术融合。企业开展数实技术融合有利于拓宽技术创新边界,推进新兴技术领域的开拓与规模化、产业化,规避产品同质化风险,提升差异化竞争力。同时,高市场竞争程度可以提高企业嵌入数字技术的意愿,以增强从需求端出发的需求匹配能力以及从供给端出发的需求挖掘能力,提升供需两端匹配效率,准确追踪用户动态需求,不断挖掘新兴领域产品需求,提高企业产品竞争力[12]。因此,市场竞争可能在企业数实技术融合促进新质生产力发展过程中发挥调节作用。

企业参与竞争的同时通过提高专业化水平形成自身独特优势,并与其它企业开展合作,形成优势互补的相互供应、相互需求关系,进而形成产业链上的有效分工与协作。企业间协作促进彼此相互依赖、协作互补和资源共享,能够有效集聚创新资源和要素,打破创新主体之间的壁垒。这种相互作用机制有利于科研合作和信息共享,加速知识和技术溢出,强化技术融合动机[12],由此可能提高企业数实技术融合的积极性与效率,进而加快新质生产力发展。

1.4.3 政府的调控作用

发挥市场的决定性作用,需更好地发挥政府调控作用[3],尽可能减少对市场的干预,让市场在生产要素配置中发挥基础性决定作用。政府可以通过减少行政干预、消除人为壁垒促进资源有效配置,破除制约市场公平竞争的障碍(樊纲等,2003);政府可以通过降低税费等方式改善营商环境,激发企业创新主体活力与动力。在企业数实技术融合促进新质生产力发展过程中,政府调控可能起到正向促进作用。根据以上分析,本文提出如下假设:

H5a:在国有企业所有制属性下,企业数实技术融合对新质生产力的正向作用更强;

H5b:市场中企业间竞争越激烈,企业数实技术融合对新质生产力的提升作用越显著;

H5c:市场中企业间协作度越高,企业数实技术融合对新质生产力的促进作用越强;

H5d:在政府调控作用下,企业数实技术融合对新质生产力的提升作用更显著。

2 研究设计

2.1 数据来源

本文选择2012—2022年A股制造业企业作为研究样本,专利数据来自CNRDS数据库,专利文本信息来自WinGo财经文本数据平台,其它企业相关数据主要来自CSMAR数据库,研发人员、高素质人才数据来自Wind数据库。按照以下原则进行数据筛选:剔除ST、资不抵债等经营不善的观测值;剔除固定资产、员工数量指标小于0的观测值;剔除固定资产原值小于固定资产净值的观测值;剔除关键变量缺失的观测值。为避免离群值、异常值干扰,对变量在1%和99%分位上进行缩尾处理。

2.2 变量说明

2.2.1 被解释变量

已有研究基于微观企业层面,从生产力二要素或三要素角度对新质生产力进行定量测度[12-13]。本文在新质劳动者、新质生产工具、新质劳动对象三要素的基础上,增加对科技创新、数字化、绿色化发展的考察,构建新质生产力测量指标,如表1所示。

从劳动者角度讲,新质劳动者包括高素质人才和技能型、创新型人才。高学历人才占比可用于衡量高素质人才,研发人员占比可反映技能型、创新型人才[14],新质劳动者顺应数字化、绿色化发展转变的程度可通过高管数字化背景[15]和高管绿色认知反映(邢丽云等,2020)。

从生产工具角度看,新质生产力更多地使用创新性更强、更先进、更数字化、更低碳的新型生产工具[6]。研发投入强度可用于衡量创新性,固定资产更新率和无形资产更新率可用来测度先进性,绿色投资可用于测量低碳化[16],数字化资产可用来反映更数字化[15]。

在劳动对象方面,新质劳动对象包含更多技术、数字元素和绿色成分,并主要以软件、专利等无形资产的形态存在。发明专利可用于衡量劳动对象的先进技术属性[14],数字专利可用来反映数字化特征,绿色专利可用于反映绿色化程度,无形资产占比可用于测度无形资产情况。发明专利、数字专利、绿色专利的进步属性也在新质生产工具的代理指标中有所体现,反映新型生产工具的技术创新、数字化、绿色化升级。

上述新质生产力度量指标所揭示的核密度图表明,与变异系数法计算的合成指标相比,采用熵值法计算的合成指标更接近正态分布,指标更为稳健。因此,本文采用由熵值法计算的新质生产力(NQP)进行基准主回归,并使用由变异系数法计算的新质生产力(NQP_S)作为替代被解释变量进行稳健性检验。

2.2.2 解释变量

解释变量为企业数实技术融合(TechConv),参考黄先海等(2023)的方法,首先,根据企业专利申请的IPC主分类号判断某项专利是否为数字技术(依据《数字经济核心产业分类与国际专利分类参照关系表(2023)》);其次,通过专利公开号识别该专利引用的其它专利是否为数字技术,若该项专利的IPC主分类属于非数字技术,且其引用的专利中至少有一项为数字技术,则将该专利视为一次数实技术融合行为;最后,将该指标加总得到企业数实技术融合的衡量指标。

2.2.3 机制变量

企业转型升级传导机制变量为:高科技化(Patentkn)、高效能化(ATO)、高端化(ADV)。参考张杰等[9]的研究,采用企业专利知识宽度衡量高科技化;相关研究指出,资源利用率主要与总资产周转率相关,因此,采用总资产周转率衡量高效能化;高端化指标,使用增加值即营业收入-购买商品、接受劳务支付的现金衡量。

生产关系调节机制变量为:所有制属性(SOE)、市场中企业间竞争(Market)、市场中企业间合作(Mediate)、政府与市场关系(Gover)。根据CSMAR数据库对所有制的披露情况,分为国有企业(SOE=1)和非国有企业(SOE=0),衡量所有制属性;市场中企业间竞争(Market)采用企业勒纳指数((营业收入-营业成本-销售收入-管理费用)/ 营业收入)进行测量[17],该指标越小代表市场竞争越激烈,因此将其作为市场竞争程度的反向衡量指标;企业间合作关系(Mediate)采用现金流量表中“购买商品、接受劳务支付的现金”科目即中间品投入进行测量,该科目能够全口径揭示企业间协作程度变化;政府与市场的关系(Gover),参考樊纲等(2003)采用的政府与市场关系指标,包括市场分配经济资源的比重、减轻农村居民税费负担、减少政府对企业干预、减轻企业税外负担、缩小政府规模。基于1997—2019年数据,按历年平均增长率推算出2020—2022年数据,该指数值越小表明政府对市场干预越小,一定程度上反映政府为改善与市场之间关系所作的努力,是政府调控行为的一种体现,因此将其作为政府调控作用的反向衡量指标。

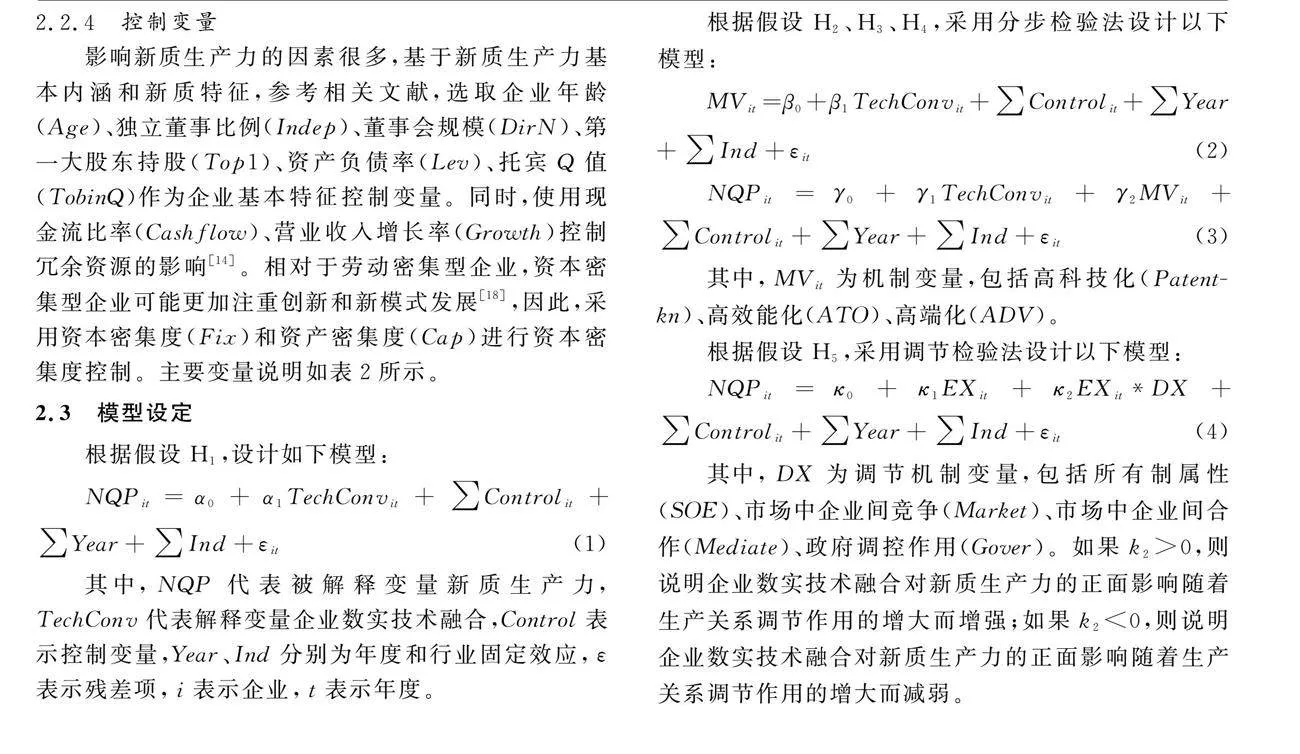

2.2.4 控制变量

影响新质生产力的因素很多,基于新质生产力基本内涵和新质特征,参考相关文献,选取企业年龄(Age)、独立董事比例(Indep)、董事会规模(DirN)、第一大股东持股(Top1)、资产负债率(Lev)、托宾Q值(TobinQ)作为企业基本特征控制变量。同时,使用现金流比率(Cashflow)、营业收入增长率(Growth)控制冗余资源的影响[14]。相对于劳动密集型企业,资本密集型企业可能更加注重创新和新模式发展[18],因此,采用资本密集度(Fix)和资产密集度(Cap)进行资本密集度控制。主要变量说明如表2所示。

2.3 模型设定

根据假设H1,设计如下模型:

NQPit=α0+α1TechConvit+∑Controlit+∑Year+∑Ind+εit(1)

其中,NQP代表被解释变量新质生产力,TechConv代表解释变量企业数实技术融合,Control表示控制变量,Year、Ind分别为年度和行业固定效应,ε表示残差项,i表示企业,t表示年度。

根据假设H2、H3、H4,采用分步检验法设计以下模型:

MVit=β0+β1TechConvit+∑Controlit+∑Year+∑Ind+εit(2)

NQPit=γ0+γ1TechConvit+γ2MVit+∑Controlit+∑Year+∑Ind+εit(3)

其中,MVit为机制变量,包括高科技化(Patentkn)、高效能化(ATO)、高端化(ADV)。

根据假设H5,采用调节检验法设计以下模型:

NQPit=κ0+κ1EXit+κ2EXitDX+∑Controlit+∑Year+∑Ind+εit(4)

其中,DX为调节机制变量,包括所有制属性(SOE)、市场中企业间竞争(Market)、市场中企业间合作(Mediate)、政府调控作用(Gover)。如果k2>0,则说明企业数实技术融合对新质生产力的正面影响随着生产关系调节作用的增大而增强;如果k2<0,则说明企业数实技术融合对新质生产力的正面影响随着生产关系调节作用的增大而减弱。

3 实证研究

3.1 描述性分析

变量描述性统计结果如表3所示,各变量的方差膨胀系数(VIF)值均小于10,说明不存在严重共线性问题。新质生产力(NQP)的最小值为0.012 0,最大值为0.784 0,表明样本的NQP跨度较大、覆盖面较广,能够较好反映不同企业发展情况,其均值接近中位数,标准差为0.129 4,表明NQP近似服从正态分布。从解释变量企业数实技术融合(TechConv)、机制变量高科技化(Patentkn)、高效能化(ATO)、高端化(ADV),调节变量所有制属性(SOE)、市场中企业间竞争关系(Market)、市场中企业间合作关系(Mediate)、政府调控作用(Gover)的数值来看,最大值和最小值跨度都较大,且均值接近中位数,表明样本能较好地反映企业情况。

3.2 基准回归

表4列(1)为未加入控制变量、未控制年度和行业的回归结果,TechConv的系数为0.050 9,在1%水平上显著为正;列(2)为加入控制变量但未对年度和行业进行控制的回归结果,TechConv的系数为0.046 6,在1%水平上显著为正;列(3)为加入控制变量并控制年度和行业的回归结果,TechConv的系数为0.036 3,在1%水平上显著为正。这表明假设H1成立,即企业数实技术融合显著促进新质生产力提升。

3.3 稳健性检验

本文采用多种方法对回归结果进行稳健性检验。

(1)替换被解释变量测量方法。使用变异系数法计算的新质生产力(NQP_S)作为替代被解释变量进行稳健性检验,回归结果支持假设H1。

(2)内生性检验。为缓解遗漏变量问题,减少内生性干扰,采用工具变量法进行内生性检验。一是为避免当期解释变量与扰动项造成的内生性问题,采用解释变量分别滞后一、三期作为工具变量进行内生性检验[19];二是选择同一地区行业数实技术融合平均值作为工具变量进行内生性检验[20]。回归结果表明,选择的工具变量不存在弱工具变量问题,在考虑潜在内生性问题后,假设H1仍然成立。

(3)剔除异常值。一是由于2015年出现股市异常波动,2020年发生新冠疫情,这两个异常年份可能对研究结果产生影响,因此予以剔除。二是对新质生产力(NQP)前后10%(最大和最小的10%)的样本进行剔除,将处于被解释变量中间80%的数据作为稳健性检验样本进行回归。剔除异常年份数据或离群样本数据后,检验结果进一步验证了基准回归结论。

(4)标准误检验。分别进行行业聚类、地区聚类、个体聚类、Jackknife法(刀切法)5 879次抽样和Bootstrap法(有放回)1 000次抽样后,检验结果进一步验证基准回归结果是稳健的。

3.4 企业转型升级的传导机制检验

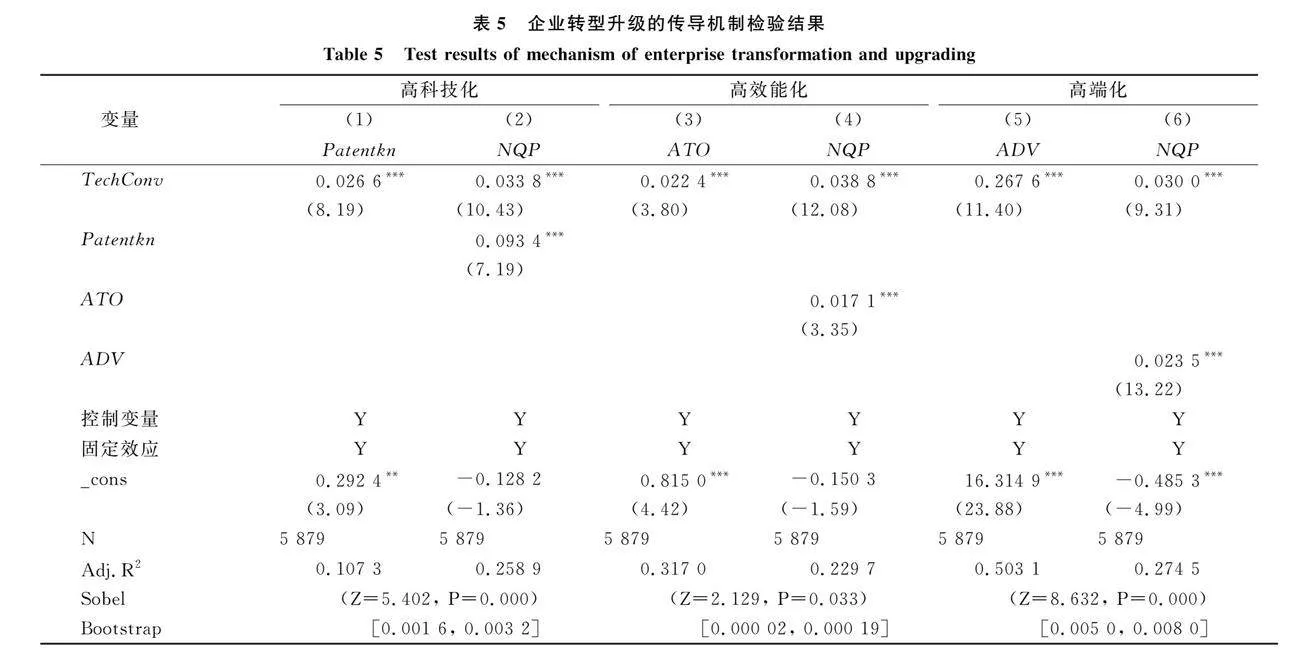

为检验企业转型升级的机制作用,参考江艇(2022)的研究,利用机制模型进行回归分析,并采用Sobel法和有放回抽样1 000次Bootstrap法进行检验。将高科技化(Patentkn)代入模型(2)进行回归,由表5列(1)(2)和Sobel、Bootstrap检验结果可知,企业高科技化转型存在传导机制作用,即企业数实技术融合推进企业高科技化转型升级,进而促进新质生产力提升,假设H2成立。将高效能化(ATO)代入模型(2)进行回归,由表5列(3)(4)和Sobel、Bootstrap检验结果可知,数实技术融合通过企业高效能化转型升级提升新质生产力,即假设H3成立。将高端化(ADV)代入模型(2)进行回归,由表5列(5)(6)所示和Sobel、Bootstrap检验结果可知,企业数实技术融合通过企业高端化转型升级对新质生产力产生正向影响,假设H4成立。

3.5 生产关系的调节效应检验

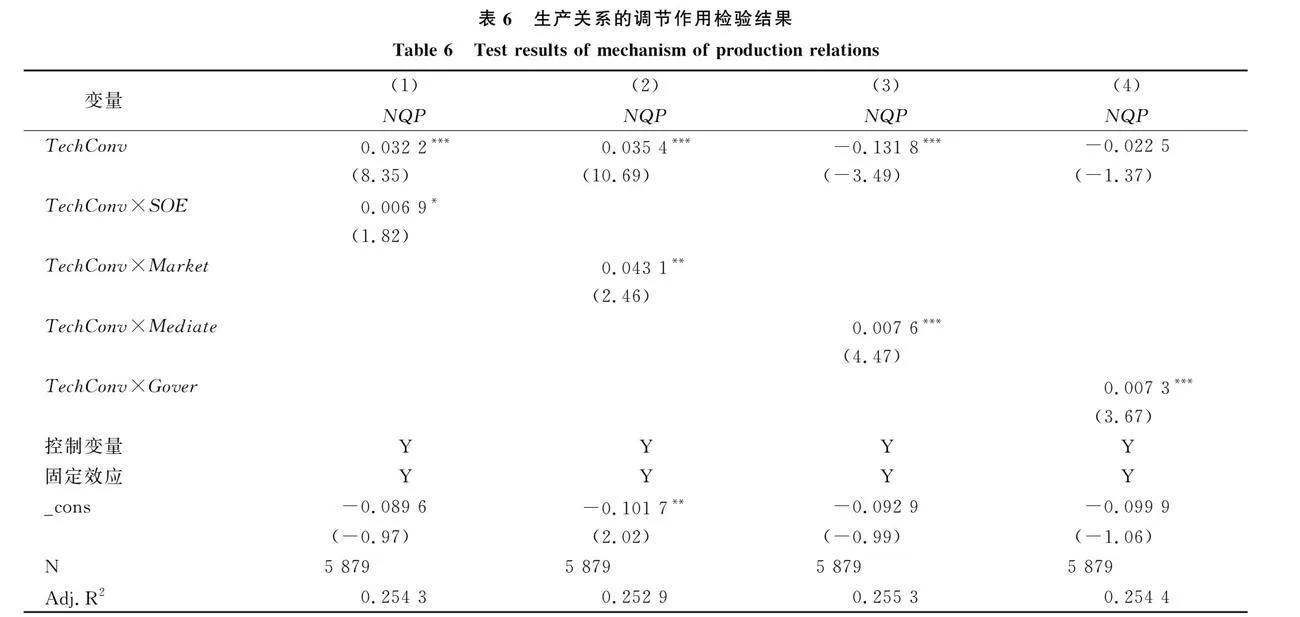

鉴于生产关系对生产力发展过程具有影响,参考江艇(2022)的研究,采用调节效应法检验生产关系在企业数实技术融合推进新质生产力发展过程中的调节作用。将所有制属性(SOE)代入模型(4)进行回归,并通过交乘项检验调节作用。从表6列(1)来看,国有企业的所有制属性在数实技术融合提升新质生产力方面起正向促进作用,因此假设H5a成立;将市场中企业间竞争关系(Market)代入模型(4)进行回归,结果如表6列(2)所示,市场竞争越激烈,企业数实技术融合对新质生产力的促进作用越强,因此假设H5b成立;将市场中企业间合作关系(Mediate)代入模型(4)进行回归,结果如表6列(3)所示,企业间协作度越高,数实技术融合对新质生产力的提升作用越显著,因此假设H5c成立;将政府调控作用(Gover)代入模型(4)进行回归,结果如表6列(4)所示,在政府的调控作用下,企业数实技术融合对新质生产力的提升作用更显著,因此假设H5d成立。

3.6 进一步分析

由于数字经济发展不平衡,包括数字基础设施、数字创新能力、数字化产业发展等在企业、产业和地区间分布不均造成“数字鸿沟”,使得数实融合发展水平、数实技术融合能力产生差异。总体来看,地区数字基础设施和数字创新能力差异可能带来数实技术融合的地区差距,而数字化产业发展差异可能形成产业和企业间数实技术融合差异[7]。根据《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》的划分,将企业分为数字产业化企业和产业数字化企业。数字产业化企业指提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案,完全依赖于数字技术、数据要素的企业。产业数字化企业指应用数字技术和数据资源为传统产业带来产出增加与效率提升的企业。进一步地,随着数字产业化与产业数字化的协同发展,产生了新型实体企业。根据何德旭等(2024)的研究,新型实体企业不仅包括原本属于实体经济并通过各种途径获得数字技术而完成转型的企业,还包括数字技术、产品与基础设施领域中的实体经济企业,即同时涵盖数字产业化与产业数字化领域的实体经济企业。

由地区数字基础设施和数字创新能力差异以及数字产业化企业不同发展特征可知,数字产业化企业更依赖数字基础设施和数字创新研发资源,更倾向于向数字创新能力和数字基础设施发展较完善的地区聚集,以获得数字基础、数据资源、数字技术支持。在数字经济发展相对滞后地区,大部分仍以实体经济发展为主,其可能基于雄厚的实体经济基础,吸收新一代信息技术,与各应用场景加速融合,以实现产业数字化升级[7]。新型实体企业以新一代信息技术为支撑,在生产、流通过程中依赖数字化、智能化手段,其发展需要地区数字创新能力和数字基础设施提供支持。因此,受地区数字基础设施和数字创新能力差异的影响,不同的数字化产业企业在数实技术融合方面可能存在差异,进而对新质生产力提升产生异质性影响。

为对这种异质性进行分析,首先,根据《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,将本文制造业企业样本分为3类,其中,印刷和记录媒介复制业、文教工美体育和娱乐用品制造业、化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备企业归类为数字产业化企业(Conv_1),汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业、仪器仪表企业划分为产业数字化企业(Conv_2),同时涵盖数字产业化与产业数字化领域的企业,即通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材企业被归类为新型实体企业(Conv_3)(何德旭等,2024)。其次,针对不同数字基础设施、数字创新能力地区的数字产业化企业、产业数字化企业、新型实体企业,分析数实技术融合提升新质生产力的异质性。

3.6.1 地区数字基础设施建设与数字化产业企业异质性分析

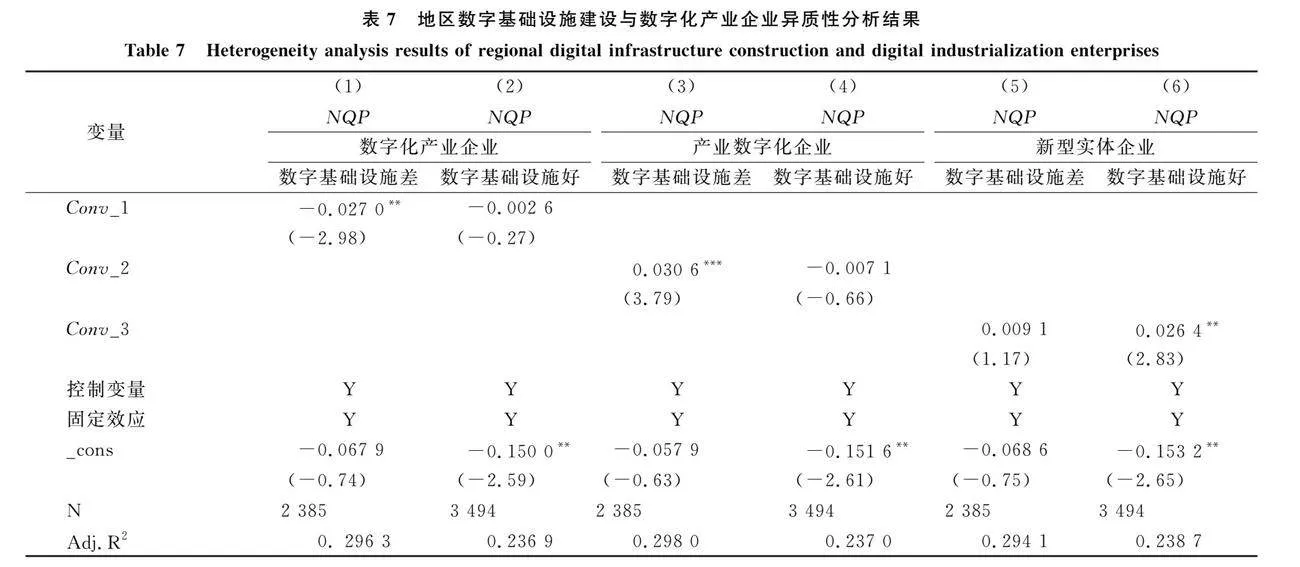

参考王军等[21]的地区数字基础设施指标,将高于地区数字基础设施平均值的企业分为一组,将低于平均值的企业分为另一组,并通过分组回归对异质性进行检验。从表7列(1)(2)来看,在数字基础设施较好地区,数字产业化企业数实技术融合对新质生产力无明显影响;在数字基础设施较差地区,数字产业化企业数实技术融合与新质生产力提升存在负相关关系。从表7列(3)(4)来看,在数字基础设施较好地区,产业数字化企业的数实技术融合对新质生产力无显著影响;在数字基础设施较差地区,产业数字化企业数实技术融合对新质生产力发展具有显著正向作用。从表7列(5)(6)来看,在数字基础设施较差地区,新型实体企业数实技术融合对新质生产力影响不大;在数字基础设施较好地区,新型实体企业通过数实技术融合显著促进新质生产力提升。

3.6.2 地区数字创新能力水平与数字化产业企业异质性分析

参考王军等[21]的地区数字创新能力指标,将高于地区数字创新能力平均值的企业分为一组,将低于平均值的企业分为另一组。从表8列(1)(2)来看,在数字创新能力较强地区,数字产业化企业数实技术融合对新质生产力影响不大;在数字创新能力较弱地区,数字产业化企业数实技术融合与新质生产力发展呈负相关关系。从表8列(3)(4)来看,在数字创新能力较强地区,产业数字化企业数实技术融合对新质生产力无明显影响;在数字创新能力较弱地区,产业数字化企业数实技术融合会对新质生产力具有促进作用。从表8列(5)(6)来看,在数字创新能力较弱地区,新型实体企业数实技术融合对新质生产力无显著影响;在数字创新能力较强地区,新型实体企业数实技术融合对新质生产力具有显著正向作用。

原因可能是,数字产业化企业的各类经济活动完全依赖于数字技术、数据要素等资源[7],这些企业在数字创新能力弱、数字基础设施差的地区,由于无法获得充足的数字技术知识、数字算法模型、数据要素等资源的支持,在进行数实技术融合时反而会对新质生产力发展产生显著负面影响。产业数字化企业主要是在传统产业中应用数字化解决方案,通过数字技术、数据资源优化传统产业的生产、流通、管理流程,实现基础能力的数字化改造。而数字创新能力弱、数字基础设施差等数字经济发展相对滞后的地区,通常仍以传统实体经济发展为主,有着较为雄厚的实体经济、制造业基础,因此,在实体经济雄厚、制造业基础好的地区,可以通过应用数字技术开展数实技术融合,推进新质生产力发展。新型实体企业需要数字技术或数字化智能化设备支撑企业生产、流通活动,其数实技术融合对新质生产力的促进作用依赖于地区数字基础设施、数字创新能力。

4 研究结论与政策建议

4.1 研究结论

本文基于新质生产力基本内涵和新质特征,构建新质生产力定量测度指标,并基于制造业企业数据,针对企业数实技术融合对新质生产力的影响及作用机制进行定量分析。研究表明:企业数实技术融合显著提升新质生产力;企业转型升级机制作用体现为,企业数实技术融合通过企业高科技化、高效能化、高端化转型升级提升新质生产力;生产关系调节作用体现为,企业国有属性、市场中企业间竞争、企业间合作、政府降低对市场的干预,在企业数实技术融合促进新质生产力发展过程中发挥促进作用;数字产业化企业不适宜在数字基础设施差、数字创新环境弱的地区进行数实技术融合,以免对新质生产力发展产生负面影响;产业数字化企业数实技术融合的推动作用,对地区数字基础设施、数字创新环境依赖性不强;新型实体企业在数字基础设施好、数字创新能力强的地区,能更有效地利用数实技术融合提升新质生产力。

4.2 政策建议

(1)从生产力发展角度看,企业数实技术融合为新质生产力发展提供新的动力和来源。因此,需要政府进一步出台鼓励企业数实技术融合发展的政策,建立健全系统化的政策体系,推动数实技术融合发展机制和平台建设、降低数实技术融合壁垒和成本,提供友好型发展环境;政府应推进数字技术公共服务平台建设,强化企业研发环节关键性数字技术和通用性数字技术供给,通过创新补贴、减税降费等优惠政策降低企业技术研发成本,并降低企业技术融合门槛,激发技术融合创新意愿。

(2)从企业转型升级角度看,在企业高科技化转型升级方面,应推进开放式创新平台建设,推动协同创新网络构建,促进数字技术、技术融合知识通过创新网络跨区域、跨领域扩散与吸收;在企业高效能化转型升级方面,应采取措施逐步消除人才、技术、知识等要素流动障碍,加快数字技术多领域融合应用,以信息流动性增强为基础,促进各要素高效配置;在企业高端化转型升级方面,应鼓励通用性数据模型及关键性数字技术开放共用,加强数字技术在设计、生产、营销等经济活动中的高附加值发展。

(3)从生产关系角度看,应继续发挥国有企业所有制的积极作用,以更显著地通过数实技术融合促进新质生产力发展,并带动非国有企业新质生产力发展。政府应继续鼓励市场竞争、激发企业活力,实现市场公平准入、公正监管,消除市场分割壁垒,出台促进企业间沟通的相关政策;积极改善与市场的关系,尽可能减少对市场的干预,让市场在生产要素配置中发挥基础性决定作用。

(4)从异质性角度看,数字创新能力弱、数字基础设施差的地区,应鼓励数字产业化企业采取其它有效手段而非通过数实技术融合促进新质生产力发展,而实体经济雄厚、制造业基础好的地区,应支持产业数字化企业通过数实技术融合提升新质生产力发展水平。从新质生产力发展的整体性、系统性和长远性看,需要推进数字产业化和产业数字化协同发展,构建现代化产业体系。新型实体企业是二者协同发展的重要成果,具有实现数实融合优势和丰富的数实融合应用形式,能发挥网络和协同效应优势,带动其它企业数实技术融合发展。新型实体企业数实技术融合发展依赖地区数字基础设施、数字创新能力,因此,地区应着重加强这两方面建设,不仅要强化通信、互联网、数据中心等信息基础设施建设,还要促进能源、交通等传统基础设施智能化、数字化升级,以及数字科技创新平台等数字创新基础设施的普及和应用。

4.3 未来展望

首先,本研究通过数字技术与实体技术相互引用情况衡量二者技术融合程度,未来可以采用其它数据或方法,以更精确地评估数字技术与实体技术融合程度。在其它维度层面,数实技术融合对新质生产力发展是否存在不同影响及作用机制也有待进一步研究。其次,可以从数字技术与实体技术各自技术差异视角,对数字技术在通用性和专有性等方面的差异或实体技术不同成熟度、模块化程度等方面带来的数实技术融合差异性作进一步探讨,明晰这种差异是否会对新质生产力发展产生不同作用。最后,除数实技术融合外,数据要素、数字平台等数字经济要素与实体经济中的劳动力、技术、资本等传统要素的相互作用和融合,是否可以视作数字经济与实体经济在要素层面的融合机制,以及这种融合机制对新质生产力发展有何影响有待深入研究。

参考文献:

[1] 习近平主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会强调 牢牢把握东北的重要使命 奋力谱写东北全面振兴新篇章[N].人民日报,2023-09-10(01).

[2] 加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展[N].人民日报,2024-02-02(01).

[3] 周文,许凌云.论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J].改革,2023,39(10):1-13.

[4] 洪银兴,任保平.数字经济与实体经济深度融合的内涵和途径[J].中国工业经济,2023,40(2):5-16.

[5] 张姣玉,徐政,丁守海.数实深度融合与新质生产力双向交互的逻辑机理、战略价值与实践路径[J].北京工业大学学报(社会科学版),2024,24(3):114-124.

[6] 习近平经济思想研究中心.新质生产力的内涵特征和发展重点[N].人民日报,2024-03-01(009).

[7] 任保平.以产业数字化和数字产业化协同发展推进新型工业化[J].改革,2023,39(11):28-37.

[8] 王水莲,钱鹏浩,王静.场景赋能驱动下的工业互联网平台成长演化——“柠檬豆”案例研究[J].科技进步与对策,2024,41(6):11-20.

[9] 张杰,郑文平.创新追赶战略抑制了中国专利质量么[J].经济研究,2018,53(5):28-41.

[10] ACEMOGLU D,P RESTREPO.Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor[J].Journal of Economic Perspectives,2019,33(2):3-30.

[11] 许晨曦,孟大虎.国有企业协同创新的内在逻辑、模式构建与行动策略[J].求是学刊,2023,50(2):81-91.

[12] 王煜昊,马野青.新质生产力、企业创新与供应链韧性:来自中国上市公司的微观证据[J].新疆社会科学,2024,44(3):68-82.

[13] 宋佳,张金昌,潘艺.ESG发展对企业新质生产力影响的研究——来自中国A股上市企业的经验证据[J].当代经济管理,2024,46(6):1-11.

[14] 杨洋,魏江,罗来军.谁在利用政府补贴进行创新——所有制和要素市场扭曲的联合调节效应[J].管理世界,2015,31(1):75-98.

[15] 王超,余典范,龙睿.经济政策不确定性与企业数字化——垫脚石还是绊脚石[J].经济管理,2023,45(6):79-100.

[16] 张琦,郑瑶,孔东民.地区环境治理压力、高管经历与企业环保投资——一项基于《环境空气质量标准(2012)》的准自然实验[J].经济研究,2019,54(6):183-198.

[17] 唐要家,王钰,唐春晖.数字经济、市场结构与创新绩效[J].中国工业经济,2022,39(10):62-80.

[18] HOWITT PAGHION P.Capital accumulation and innovation as complementary factors in long-run growth[J].Journal of Economic Growth,1998,3(2):111-130.

[19] 邵敏,黄玖立.外资与我国劳动收入份额——基于工业行业的经验研究[J].经济学季刊,2010,9(4):1189-1210.

[20] 王磊,王琼,庞莹.中间品进口与制造业企业技术创新模式的选择——基于世界银行调查数据的实证分析[J].世界经济与政治论坛,2019,37(6):28-49.

[21] 王军,朱杰,罗茜.中国数字经济发展水平及演变测度[J].数量经济技术经济研究,2021,38(7):26-42.

(责任编辑:万贤贤)

英文标题

Digital-Physical Technology Integration, Enterprise Transformation, and New qualityproductive forces: An Empirical Study Based on A-Share Manufacturing Enterprises

英文作者Zhang Lihuan1,Zhang Jinchang2

英文作者单位(1.School of Business, University of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 102488, China;2.Institute of Industrial Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100006, China)

英文摘要Abstract:Amid the rapid progression of technological and industrial revolutions, China's traditional low-cost advantages are gradually diminishing, necessitating a shift toward competitive advantages grounded in core technologies. In response to this pivotal transformation, President Xi Jinping proposed the theory of "new quality productive forces", summarizing the developmental trajectory of advanced productive forces, and the recent trends in technological innovation, intelligentization, and green development, along with the crucial role of new technologies, industries, business models, and forms in contemporary productivity growth. The concept of new quality productivity has emerged in the wake of the digital economy's rapid expansion in recent years. This burgeoning economic paradigm is increasingly integrating with, enhancing, and redefining the contours of the real economy, serving as a pivotal force in its structural evolution and transformative energy dynamics. In this new phase of rapid technological and industrial transformations, the deep integration of the digital and real economies has become an essential pathway for advancing new quality productive forces.

To drive the development of new quality productive forces through the integration of the digital and real economies, it is essential to foster the convergence of digital and physical technologies. This convergence creates both the necessity and possibility for the integration of the digital and real economies. On one hand, digital technological innovation and application can leverage the diversity and rich application scenarios of physical technologies, accelerating the fusion of digital technologies with various applications and promoting the transformation of scientific achievements into actual productivity. This facilitates the scaling and industrialization of emerging technological fields, enabling enterprises to explore new domains and create new opportunities, thus providing new momentum for the development of new quality productive forces. On the other hand, physical technological innovation and the digital transformation of enterprises can capitalize on the additive, synergistic, and multiplying effects of digital technologies. This drives digital and intelligent transformation across R&D, production, and distribution processes, enhancing cost reduction, efficiency improvement, and revenue growth. It promotes the advancement of foundational capabilities and fosters new technologies, business models, and forms, all of which contribute to the development of new quality productive forces.

Therefore, this study, using data from China's A-share manufacturing enterprises from 2012 to 2022, explores the impact and mechanisms of digital-physical technology integration on the development of new quality productive forces. In light of the three foundational elements of new quality workers, production tools, and labor, this study expands upon these by incorporating the dimensions of technological innovation, digital transformation, and sustainable development. It proposes new indicators to evaluate the productivity of this new quality labor force. It is found that the integration of digital and physical technologies significantly promotes the improvement of new quality productive forces in enterprises. By exploring the mechanisms of enterprise transformation and upgrading, the study confirms that the integration of digital and physical technologies enhances new quality productive forces through channels such as high-tech, high-efficiency, and high-end transformations; it further reveals the role of production relations, demonstrating that the ownership attributes of state-owned enterprises, intensified inter-enterprise competition, deepened inter-enterprise cooperation, and government regulation all contribute to the enhancement of new quality productive forces through digital-physical technology integration;it uncovers that digital industrialization enterprises, industry digitalization enterprises, and new real economy enterprises are differentially influenced by regional digital infrastructure and digital innovation capabilities in terms of how digital-physical technology integration drives new-quality productive forces development.

In brief, this study provides a new quantitative measurement of new quality productive forces, and the findings of this study enrich the literature on the measurement methods and mechanisms of new quality productive forces and provide data-based evidence for the formulation of relevant policies. Future studies could examine the technological dichotomy between digital and physical technologies. Additionally, it would be insightful to investigate how the maturity and modularity of physical technologies influence their integration with digital counterparts. Beyond the synthesis of digital and physical technologies, future studies might also focus on the dynamic interplay and convergence of digital economy constituents—such as data elements and digital platforms—with traditional real economy components. This convergence at the elemental level can be perceived as a mechanism for integrating the digital and real economies.

英文关键词Key Words:New Quality Productive Forces; Digital Economy; Technology Integration; Transformation and Upgrading; Manufacturing Enterprises

收稿日期:2024-06-18 修回日期:2024-09-09

基金项目:国家社会科学基金重大项目(21ZDA023);中国社会科学院登峰战略企业管理优势学科建设项目(210203005);中国社会科学院重大创新工程(2101000100020086)

作者简介:张沥幻(1997-),女,辽宁凤城人,中国社会科学院大学商学院博士研究生,研究方向为企业生产率;张金昌(1965-),男,甘肃天水人,博士,中国社会科学院工业经济研究所研究员、博士生导师,研究方向为会计学与财务管理。