基于扎根理论的超学科科研协同机制研究

摘 要:以解决重大问题为导向的超学科研究,成为大科学时代推动我国基础研究走向世界前沿、解决国家重大战略问题和行业“卡脖子”问题的新引擎。以我国十万空分压缩机、碳纤维复合材料切削、大型全断面掘进装备制造为案例,结合扎根理论和半结构化访谈方法,遵循超学科研究主体协同—问题凝练—知识整合概念模型,对我国超学科科研协同机制进行探索性研究。结果发现:超学科科研协同包括3条路径:①超学科关键问题凝练,在实践问题、重大问题的基础上,提炼关键实践难题和关键技术难题,最终寻找关键科学问题,从根本理论层面解决重大问题;②超学科主体协同,通过建立由不同学科主体、不同组织主体等多元、多层次主体参与的超学科团队,建立成员间互信和共识,推动协同研究不断深入;③超学科多元知识整合,以学科知识、非学科知识等多种类型知识聚合为基础,通过知识转化、知识体系重构实现知识整合再创新,并涌现出一系列创新成果,同时需要资源、制度、文化3个超学科科研协同的保障条件,并形成超学科科研协同机制“三棱锥”模型。

关键词:扎根理论;超学科科研协同;重大装备制造;科研协同机制

DOI:10.6049/kjjbydc.2023060742

中图分类号:G311

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2024)20-0067-10

0 引言

新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,学科交叉融合不断发展,科学研究范式发生深刻变革,科学技术与经济社会发展加速渗透融合。世界科技创新进入大科学时代,科学研究形态逐渐向以解决实际问题为出发点、创新主体协同互动、各类要素系统集成的“巴斯德象限”演变,不再简单遵循由基础科学到技术创新、开发、生产的“线性模式”[1]。大科学时代呼吁以解决重大问题为导向,以政府、高校、企业、中介机构等多元主体协同创新为主要路径,以多类型知识整合、重构、再创新为根本内容的超学科科研模式。超学科被称为“当代世界科学、社会和技术之间的接口”[2]。事实上,尽管超学科研究以解决重大问题为出发点,但其不单纯以应用研究为主,相反,超学科研究是实现前沿基础理论创新的有效路径,是推动基础研究与应用研究相互促进、创新成果不断涌现的新引擎。超学科研究是大科学时代推动我国基础研究走向世界前沿、解决国家重大战略问题和行业“卡脖子”问题的助推器,是推进“双一流”大学瞄准世界科学发展前沿、国家重大需求、“卡脖子”问题、凝练新学科方向的重要抓手。加强超学科协同创新机制研究,揭示多元主体协同创新的“黑箱”,是进一步评价、规范、引导超学科研究的核心问题。

1 研究综述

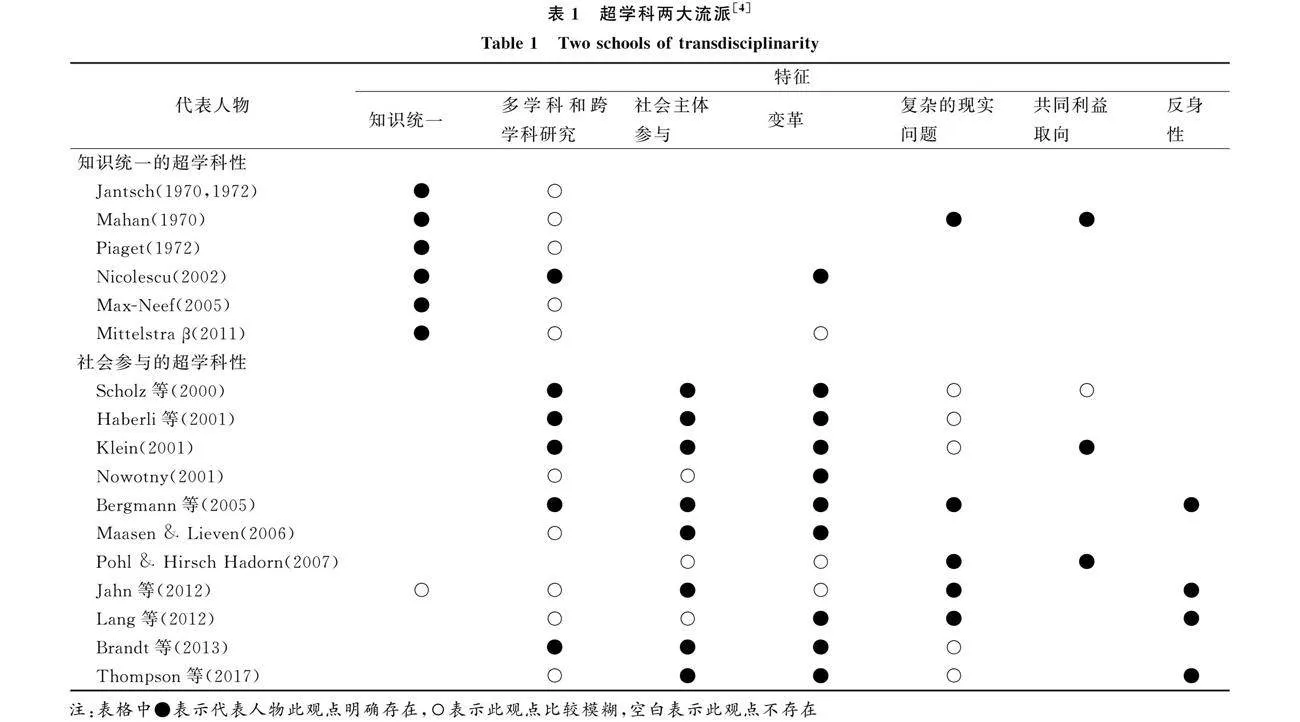

国内外学者对超学科的研究为本文奠定了重要理论基础。超学科(Transdisciplinary)最早于1970年在经济合作与发展组织(OECD)主办的第一届国际跨学科研讨会上被提出,其被定义为“一组学科的共同公理系统”,这一定义超越了学科世界观的狭隘范围。Piaget & Jantsch(1972)对超学科的诠释被学者广泛引用,Corrine等(2019)将超学科视为跨学科关系认识论的高级阶段,能帮助“一般”科学相互同化;Jantsch[3]认为超学科应基于更高层次目的导向对所有学科和跨学科进行协调,把学科间的协调作为主要标准,并强调超学科在解决实际问题中的重要性。Piaget等从认识论角度分析超学科的概念,Jantsch则赋予超学科强烈的社会使命感。在“超学科”概念提出的同年,Mahan(1970)在博士论文《人文科学中的超学科研究》中同步引入该术语。1994年第一届世界超学科大会召开,产生了“超学科宪章(Charter on Transdisciplinarity)”,进一步推动超学科研究发展。在至今50多年的研究历程中,相关学者对超学科概念的论述越来越丰富,但始终未形成共识。根据Mark(2022)的最新研究,超学科特征可归纳为以下7点:①注重知识理论统一性,努力超越学科界限;②纳入多学科和跨学科学术研究;③非学术社会行动者作为过程参与者;④关注具体、复杂、与社会相关的现实世界中的情况或问题;⑤以一种变革的方式工作,超越对现实问题的关注,主动支持行动或干预;⑥朝着共同利益的方向发展(社会改善、对生命和人类尊严的人文敬畏);⑦反身性,即有意识地考虑广泛背景,并在整个项目过程中确保项目组成部分和任务的兼容性[4]。据此,Mark(2022)将超学科研究划分为两大流派——知识统一学派和社会参与学派,如表1所示。

知识统一学派将超学科视为“所有知识理论统一是以目的为导向的知识整合,以掌握生活世界中问题的复杂性[5]”,而社会参与学派则认为超学科的核心思想是不同学科学者与从业者一起解决现实问题,这一问题可在一个更广泛的领域内被应用[6]。超学科知识统一学派认为非学术主体参与是不必要的,但在寻求更大的知识统一性过程中,非学术知识则是一类核心知识。国内学者对于超学科的研究最早始于蒋逸民[7],他指出超学科是不同学科学者和利益相关者一起工作来解决生活世界中所遇到问题的一种尝试,是跨学科研究和多学科研究的一个新发展方向;黄瑶等[8]从知识生产模式III与超学科关系视角指出超学科在知识体系、研究目标、研究群体、开展模式方面所呈现的特征;张德禄等[9]从语言学角度研究了超学科知识融合模式。

超学科是在多学科、跨学科、交叉学科等相关概念基础上发展的新概念,但本质上又存在不同。其中,跨学科和超学科比较是国内外研究重点。Barbara[10]指出超学科性不同于多学科性和跨学科性,其要求研究人员通过探索各自领域交叉研究问题、开展联合研究项目和“开发可用于重新整合知识的方法”共同发明新科学;Thomas等[11]将超学科与跨学科进行对比,指出超学科既包括各学科领域之间的内部科学合作,也包括科学与社会之间的合作,超学科与跨学科的不同之处在于它包括“研究人员”和“从业者”间的合作;Igor[12]认为,多学科研究为解决关键问题,相关学科专家以特定技能和方法同时或分别参与进来,不交换特定信息、理论、技能,相互之间不产生合作关系。而超学科研究超越了排他领域的局限性,参与者不仅包括专家,还包括社会各个领域与问题相关或者对问题感兴趣的人,参与者之间通过不断互动交流信息与知识。超学科建立在传统学科、多学科、跨学科等学科的基础上,传统学科性是超学科研究的基础,学科性(多学科性和跨学科性)与超学科性之间并非对立关系,相反还存在密切的互补性。事实上,没有学科性就没有超学科性[13]。张德祥等[14]指出,超学科与跨学科在研究目标、知识成果类型、知识传播范围、知识生产场域、知识评价、团队成员等方面存在明显差异。

对于超学科科研机制的研究主要集中在以国外超学科案例为基础进行的探索。Wolfram等[15]提出超学科协同面临的六大挑战,包括:①沟通、组织管理技能;②思想惯性;③明确角色、职责和参与规则;④教育、研究系统实践和结构多以学科为基础;⑤学术奖励和职业发展系统以及资助机制;⑥研究中存在的不平等现象。Merritt[16]指出瑞典可持续城市发展中心Mistra Urban Futures协同机制涉及3个研究阶段(制定、生成、评估)的5个重点领域(包容、协作、整合、可用性、自反性),这5个领域并非按时间顺序排列,而是适用于超学科实践全过程;Bernd[17]对德国超学科项目Nordwest2050案例进行分析发现,不同研究主体往往因为经济利益、价值观、合法性和知识主张不同而发生冲突;Bixler等[18]利用社交网络分析法探究德克萨斯水资源研究网络,发现其是由多个大学学科中的学术和非学术参与者组成的典型的超学科研究网络。可见,超学科研究具有3个主要特征:以解决重大问题为导向,由政府、产业、大学、社会公众等多元主体深度参与,最终通过多种类型知识整合、知识体系重构实现再创新[14]。超学科科研协同本质上就是要解决重大问题如何凝练、多元主体如何协同以及多类知识如何整合、重构、再创新3个关键问题。本文基于已有研究,构建问题凝练—主体协同—知识整合的超学科科研分析框架,并据此开展扎根研究。

综上所述,当前研究从超学科概念辨析、超学科科研过程和科研合作面临的挑战等方面进行积极探索,为本研究奠定了重要的理论基础。然而,已有研究存在如下不足:第一,超学科研究统一指导框架尚未形成。Thompson等[19]指出虽然关于方法的文献越来越多,但对于如何开展超学科研究仍未形成广泛接受的定义、框架或经验策略。 因此,需要进一步厘清超学科概念内涵,建立超学科概念框架。第二,已有研究主要基于国外案例背景,缺乏中国本土超学科实践案例,尤其是缺乏对中国超学科科研协同机制的系统、深入研究。因此,本文基于超学科问题凝练—主体协同—知识整合分析框架,立足中国超学科科研攻关背景,以高端装备制造业作为典型案例,采用扎根理论和深度访谈等研究方法,对超学科科研协同关键要素、作用路径及制约因素进行探索性研究,进而构建超学科科研协同机制一般模型。

2 扎根理论与研究框架

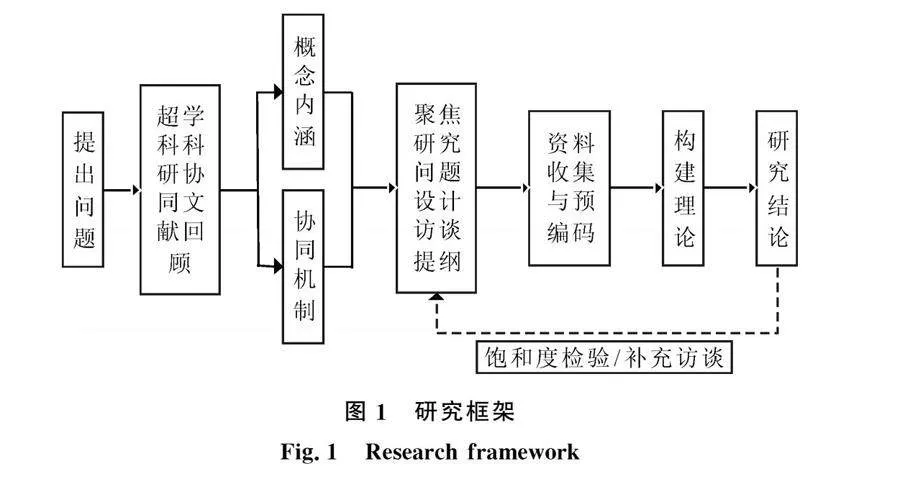

扎根理论由格拉泽和安塞尔姆·施特劳斯于20 世纪 60 年代创立,是社会科学重要的研究方法。扎根理论以从经验资料的基础上建立理论为宗旨[20],是一种探索性研究方法,通常配合访谈和实地调研法使用,通过对原始资料的分析和编码抽取重要概念,并进一步建立概念之间的联系,从而构建新理论。因此,扎根理论要求研究者保持开放的研究姿态,在没有任何理论假设的前提下进行实地调研,且要求研究者遵循理论抽样原则。扎根理论主张在概念/主题的基础上进行资料收集,具有概念驱动与累积性特点[21],即依据最初调研资料初步建立类属,并以此为基础进一步收集资料,验证已有类属并探寻新类属,直至类属达到饱和状态。如果没有资料再为既成理论增加新类属,即认为达到理论饱和,这是研究完结的标准[22]。基于扎根理论方法论要求,本文构建研究框架,如图1所示。

3 研究过程

3.1 资料收集

第一阶段。本文于2017年10月和2021年4月分别对十万空分压缩机项目、大型全断面掘进装备两个国家重大装备团队高校科研人员(教授)、高校科研管理人员(正处、副处)进行初步访谈,了解重大装备制造协同攻关现状、特征和重要阶段。

第二阶段。为确保超学科科研协同数据全面、准确,围绕超学科概念内涵和超学科科研协同问题设计半结构化访谈提纲。

第三阶段。通过网络全面收集我国重大装备制造科研协同资料,为避免公开资料不足,于2021年11月和2023年4月分别对全断面隧道掘进机、碳纤维复合材料切削装备团队高校科研人员(教授)进行访谈,以验证数据的准确性和完备性。上述3个阶段资料收集情况如表2所示。

3.2 访谈提纲

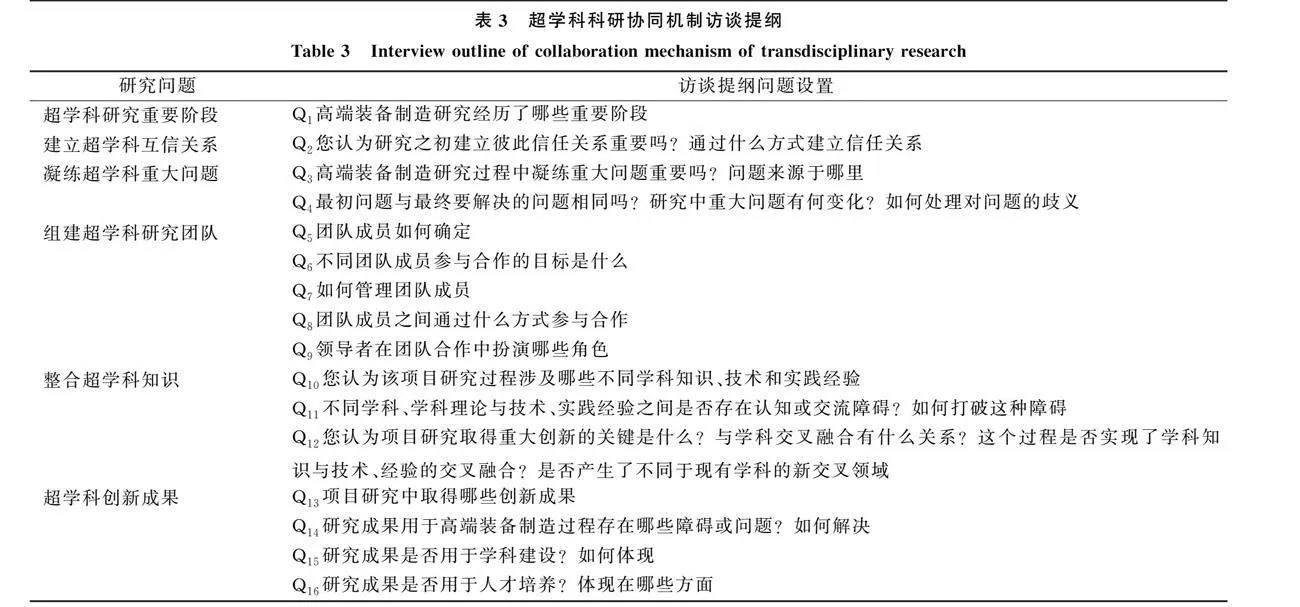

本文围绕“如何进行超学科协同研究”这一问题,并参考超学科研究主要特征和过程[4,2e85178d9cb9bcf8b10fe5e03b19e6b94d04f8bc5e571556996228ecc1b5d2ae83]设计《超学科科研协同机制访谈提纲》。按照SAGE质性研究要求[24]设计问题,访谈分为6部分,共囊括16个问题。在访谈开始前,由研究者告知被访者访谈伦理和注意事项,应被访者要求,不透露被访者个人信息和单位信息,访谈提纲如表3所示。

3.3 编码过程

3.3.1 开放式编码

开放性编码是对收集的文本资料和访谈资料进行初步分析、贴标签的过程,从而使之概念化,如表4所示。首先,标记文本资料和访谈资料中关于“如何进行超学科科研”的语句,并进行初步提炼(编码前缀为“a”),建立135个原始语料;其次,归纳提炼71个初始概念(前缀为“A”);最后,将相近概念合并同类项,得到18个范畴(前缀为“AA”)。

3.3.2 主轴性编码

根据Corbin、Strauss[25]提出的条件—策略—结果模型,将开放式编码得出的各类范畴联结起来。通过主轴性编码得到4个主范畴:超学科问题凝练、超学科知识整合再创新、超学科主体协同、保障条件。

3.3.3 选择性编码

选择性编码的目的是进一步建立各范畴之间的关系,初步形成扎根理论。围绕超学科科研协同这一核心范畴,超学科科研协同呈现如下3条路径:①超学科关键问题凝练,即在实践问题、重大问题的基础上,提炼关键实践难题和关键技术难题,最终寻找关键科学问题,从解决根本理论问题出发解决重大问题;②超学科主体协同,通过建立由不同学科主体、不同组织主体等多元、多层次主体参与的超学科团队,在团队成员间达成互信和共识,推动协同研究不断深入;③超学科多元知识整合,首先以学科知识、非学科知识等多种类型知识聚合为基础,通过知识转化、知识体系重构实现知识整合、再创新,并涌现出一系列创新成果。同时,提炼出资源、制度、文化3个超学科科研协同保障条件。如表5所示。

4 超学科科研协同机制模型

围绕超学科科研协同过程,通过对原始文本和访谈资料进行三级编码,初步构建超学科科研协同的3条主要路径:超学科关键问题凝练、超学科多种类型知识整合再创新、超学科多元主体协同,3条路径并非一直处于平行状态,而是一个动态深入的过程,并交叉在“三棱锥”顶点,推动超学科科研创新成果不断涌现。其中,文化、制度、资源是超学科研究开展的3个保障条件,由此构建超学科科研协同机制模型——“三棱锥”模型,如图2所示。

4.1 关键问题凝练

关键问题凝练是超学科科研协同关键路径之一,问题凝练过程本质上是超学科科研协同的过程。超学科关键问题凝练是一个问题转化和聚焦的过程,经历具体实践问题-重大工程技术问题-关键实践难题-关键技术难题-关键科学问题的凝练过程。在现实中,超学科问题凝练不完全是线性过程,还可能需要并行或前后结合论证,但整体上遵循上述趋势。

超学科研究以解决重大问题为导向,重大问题是指那些普遍性问题而非个别问题,是一直以来被国外技术封锁、垄断的问题,是制约我国行业发展的“卡脖子”问题,关系到国防安全和国家重大利益,解决这些问题将会大大提升国家综合实力和国际竞争力。如全断面隧道掘进机(盾构机)是水利水电工程、城市地铁隧道、海底隧道、铁路、公路建设、国防工程以及市政管网建设等领域需要使用的重大装备,一直处于进口垄断和国外技术封锁状态,严重制约着我国基础设施和国防安全建设。这些重大工程技术问题通过长期积累和凝练形成,如盾构机研制就是从研究人员参与解决进口盾构机的问题开始,“浙大机电所杨华勇和魏建华教授就成为洋盾构的临时‘急诊医生’,东家唤西家叫,穿山越岭去看‘病’成为他们时常要做的一件事”。正因为关注并参与解决实践问题,这些普遍存在、亟需解决的重大实践问题便逐渐聚合成为各主体普遍关注的国家重大需求问题。

重大工程技术问题进入超学科研究层面需要进一步凝练关键实践技术难题,如盾构机自主研制面临安全、掘进功效、导向精度三大难题,这是世界盾构机研制领域面临的共同难题,解决这些问题需要从攻克关键核心技术入手,凝练关键核心技术攻关目标就成为这一阶段的重点。杨华勇通过主持召开跨地域全国性技术论证会,收集、汇总、分析来自国内外隧道施工现场和设计制造生产第一线的一个个难题,最终凝练出盾构技术的攻关目标。

超学科研究的最终目标是解决一系列普遍性问题,尽管这些问题各异,但它们却有共同的作用机理,即关键科学问题是原理性、底层逻辑问题。因此,关键科学问题凝练和攻关是超学科研究的根本目标,而技术难题、实践难题则是关键目标和具体目标。被访者提到“现在有人也在抄袭我们的刀具,因为你原理好,谁都能做出来,做出来就好用”,侧面反映出关键科学问题的重要性。然而,在现实中超学科研究不一定都能发现关键科学问题,这也是当前我国超学科研究普遍存在的问题,需要在实践难题和技术难题的基础上向下深挖,发现和凝练关键科学问题。

4.2 多元主体协同创新

多元主体协同创新是超学科科研的基本特征和重要实现路径。

(1)组建超学科团队。多元主体是指主体学科归属的多元性,十万空分压缩机研发团队涉及力学、材料、气动、机械等学科领域。多元主体还包括来自不同组织的学术主体和非学术主体,如在C919大飞机自主研发与制造过程中,商飞召集来自全国25家航空科研院所、7家航空制造企业、13所高校的300多名专家组建“大型客机联合工程队”。多元主体协同表现为多层次协同,超学科要解决的重大问题不仅涉及战略发展和资金等宏观问题,还涉及研究、设计、生产、调试等具体问题,这些都是超学科研究需要解决的重大问题。因此,不同问题需要不同主体之间的协同合作。例如,杨华勇带领浙大科研团队采取“一竿子到底”的企业内部服务方式,既要与决策层谈需要做什么事、需要什么资源,又要与执行层讨论怎么做事,还要与一线技术人员谈怎么操作才能执行得更好。因此,超学科团队是逐渐组建起来的,并根据不同阶段要解决的不同问题不断调整团队成员。超学科团队组建包括两种方式:自上而下式或自下而上式,有些团队根据工作需要自发组建,有些团队则是以解决重大问题为导向有组织建立,不管哪种方式都不能一蹴而就,需要根据要解决的问题不断调整团队成员。

(2)达成主体之间的互信和共识。团队成员之间建立互信关系和达成共识是实现超学科协同创新的关键,被访者提到“想要合作首先要取得对方信任”。如何建立信任关系有多种途径,根据访谈资料,不同学科主体协同既可通过以解决问题为导向的合作逐渐建立,也可通过有组织的引导建立,比如通过开展周期性多学科研讨会、座谈会、讲座等方式,加强不同学科之间的了解和互动。高校、企业、科研机构等主体协同需要形成沟通机制、搭建交流平台,如高校科研部门组织的校企需求对接会以及校企联合研发机构等。不同主体在互信的基础上,进一步对问题达成共识,即对研究问题形成统一信念、价值观和规范准则[26]。建立共识有利于超学科主体之间展开深入合作,超学科主体因知识背景、工作经历差异和利益诉求不同,对超学科问题的理解与认知存在较大差异。因此,达成主体共识是开展协同合作的基础。访谈发现,报国情怀能够让参与主体对问题产生共情,为国排忧解难,让自己的工作更有意义,这成为很多团队成员的共同愿景。另外,持续沟通是克服分歧、建立共识的重要前提,被访者提到“企业刚开始不了解关键技术攻克到底是一个什么过程,这是在一起工作过程中慢慢体会的”。

(3)合作不断深入。超学科多主体合作是在超学科团队组建以及主体间互信与共识形成过程中渐进展开的。最初学术主体和非学术主体都习惯于独立研究或工作,后期才逐渐开展单向度合作研究。比如,学术人员会将企业实践问题作为自己的研究课题,向企业了解问题的具体情况,但该阶段非学术主体往往较少参与研究过程。McCabe等[27]将这一阶段称为低参与度合作,即公司被视为数据源,所有研究活动都由学术合作伙伴控制和进行。随着团队间互信关系和共识的建立,合作逐步深入,不同主体之间开始互派人员、交换任职,或共同建立研究中心进行长期合作,这一阶段称为高参与度合作。超学科合作是在高参与度合作的基础上进一步扩大合作范围、层次、深度,是多元主体围绕一系列复杂问题而展开的全面系统性合作,正如被访者所言:“企业希望从产品整体角度出发,尽快攻克关键核心技术。”因此,超学科合作是从单向度合作逐渐走向深度合作和系统化合作的结果,目的是产生系统化创新成果以解决重大问题。

4.3 多种类型知识整合

超学科研究本质上是以解决重大问题为导向,实现多种类型知识汇聚、知识转化、知识体系重构和知识再创新。超学科知识是学科知识与非学科知识、显性知识与隐性知识、理论知识与实践知识的统一体,主要体现在超学科问题解决方案中。超学科知识整合伴随着多元主体合作不断深入、关键问题不断聚焦的过程。

超学科多种类型知识汇聚是前提,来自不同学科、不同组织的主体携带不同类型知识,通过主体间交互实现不同类型知识的碰撞,这对超学科问题解决和知识创新至关重要,如被访者称“在自己的领域容易忽略一些东西,只有在学科交叉中,大家从灵感上去碰撞才能够把这个东西激发出来”。另外,以问题、需求、经验、实验数据等存在的非学科知识与交叉学科知识同等重要,纯粹的学科研究或交叉学科理论研究往往会忽略实践中的特殊需求。被访者指出“我们常常让企业帮助做实验,因为有些实验条件我们不具备,实验室情景与工程情景不一样”。因此,知识聚合就是要打开学科边界和组织边界,围绕重大问题聚拢各类知识,通过多类型知识交流与碰撞,形成不同于任何单一类型知识的新知识系统。

知识转化通过隐喻等方式将隐性知识转化为显性知识,隐性知识是指那些无法通过语言和文字表达,具有复杂性、有限规范性等特征的知识[28]。研究表明,人类知识中大多数是隐性知识,能够通过文字、语言表达出来的知识只占很小一部分,因此将隐性知识转化为可理解、可表达的知识对超学科问题解决和知识创新十分重要。如有被访者在提到碳纤维复合材料切屑时,形象地将其比喻为女生剪头发问题,以前的切削工具就像用刀剪头发一样,缺乏支撑,“那我能不能在刀上做一个斜的刀刃,这个斜刃就起到支撑和约束作用”,由此将深奥、难以捕捉和理解的知识具象化,更好地被团队中其它学科或组织成员理解。

超学科研究之所以能够解决重大问题,根本上是其能通过知识体系重构和再创新实现,知识聚合和转化为知识体系重构提供基础,并推动不同学科知识、非学科知识之间深度交叉与融合,产生新的原理性知识,这是解决超学科问题的根本机制。例如,碳纤维复合材料切削问题归根结底是要构建碳纤维复合材料去除机理和加工损伤形成机制,提出针对碳纤维复合材料加工的切削理论,即“微元去除”和“反向剪切”加工损伤抑制原理,并构建切削力和切削过程动态仿真模型。原理性创新是其它创新的基础,在碳纤维复合材料切屑理论的基础上,先后发明出3大类、9个系列制孔、铣削等刀具,实现了复合材料的低损伤加工,研制出13台套数控加工工艺装备。

超学科知识整合再创新是一个创新成果涌现的过程,知识体系重构和新原理性知识的产生不仅能够解决超学科重大问题,还涌现出各类未预期的附加创新成果。例如,在促进企业转型发展方面,“以前我们是一个施工企业,现在转型为制造企业。从2008年第一台复合盾构下线,3年多的时间我们拿到108台订单,占据40%的国内市场份额”。时任中国中铁隧道装备制造有限公司总经理韩亚丽称:“现在我们和国外企业PK的底气越来越足。”超学科知识创新往往会产生新交叉学科领域,反哺高校教学和科研,成为高校调整专业方向、培养新兴交叉学科人才的有力支撑。“以前工程机械所改为重大装备设计所,不光做重机械设计,还做隧道工程机械、高端压缩机、核主泵等国家亟需的重大装备研发工作”,“以前学生在各个老师的指导下进行传统学科科研,现在有这个平台之后,学生可以全方位介入这种超学科研究”。创新成果的涌现还表现为对未来的引领式创新,尽管超学科研究最初是为解决当下存在的重大问题,但知识体系重构和新领域持续深耕成为涌现前沿科技成果的关键路径。

4.4 超学科科研协同保障机制

资源、制度、文化是超学科科研协同的重要保障。超学科科研协同通过关键问题凝练、多元主体协同、多种类型知识整合再创新3条路径实现,有效的资源供给、制度供给、文化培育是超学科研究向“三棱锥”塔尖靠近的重要保障。

(1)超学科协同创新需要有效的资源供给。首先,从物质资源看,超学科要解决关系国家安全与经济社会发展的重大问题,需要攻克一系列关键核心技术和科学难题,这往往需要巨大的资金投入,且不一定能够取得预期效果,是一项高风险投入,很难依靠单一组织的研发资金独立完成,往往需要政府强大的资金支持,且需要拓展融资渠道,实现多元化投资。在十万空分压缩机重大装备研制过程中,经费主要来源于中央政府投入、地方政府配套资金、下游企业订单资金以及其它融资机构的资金等。其次,社会资源也是超学科研究不可或缺的推动力,社会资源主要包括政策支撑和关键人物引导。访谈发现,超学科科研大多是连续攻关十几年的项目,在前期科研攻关中需要政府各类研发基金支持。当研发进入特定阶段后,通常需要政府凝聚各方力量形成超学科团队。另外,超学科科研协同需要关键人物引导,这些关键人物包括企业领导者、大学校长、两院院士等,因为他们掌握着重要的社会资源,有能力把不同组织聚合起来。例如,在盾构机国产化过程中,尽管受到多方质疑,时任上海大学校长钱伟长等一大批科学家开始关注盾构对于我国经济发展和国防建设的重要性,多次给国家领导人写信,呼吁发展盾构机自主研发和生产制造;2002年3月在全国政协五届五次会议上,由钱七虎院士联合十位政协委员递交了《在中国推广应用隧道掘进机》的倡议书,正式将盾构机国产化研制推向国家重大战略议程层面。

(2)超学科科研协同制度创新。首先,超学科团队成员异质性要求在科研协同过程中打破学科和组织制度壁垒,建立灵活的超学科科研制度,包括人员考核制度、职称评定、科研评价制度等。如某协同创新中心构建“拟态”考核机制,从仿生学视角打破超学科成员学科归属和组织归属问题,在哪儿工作归哪儿考核。另外,超学科研究创新成果多元化要求改革单一科研评价制度,承认各类超学科科研成果的价值。大学和科研院所职称评定应多通道并行,为不同研究特长人员提供评职通道和晋升空间。其次,超学科研究需要制定科学合理的项目管理制度,根据不同阶段需要解决不同问题,设定项目关键节点,据此建立质量评价与反馈机制。超学科研究因问题的复杂性会出现众多过程节点,只有对每个研究节点质量进行评价、反馈和持续改进才能推动研究问题不断深入。在问及如何管理时,有被访谈者提到“主要依靠合同,定期检查、中期检查非常关键,汇报研究进展和进度,如果难以完成指标,可及时调整技术路线”。

(3)超学科文化是从思想和理念上打破学科边界和组织边界,形成互信和共识的隐秩序。超学科文化具有包容、多元、民主、自觉等特点。访谈发现,超学科团队成员之间往往能够求同存异,主体异质性是超学科解决重大问题、推动原始创新的重要特质。有研究指出,合作主体背景异质性能够提供更多多样化信息,有益于合作关系持久深入[29],合作方之间的差异能够激发创新活力。因此,在超学科合作中,培育包容、多元文化十分重要,应关注成员学术思想、见解和解决问题的思路,而不过多关注其它方面,诺贝尔物理奖得主丁肇中在谈及与团队合作时强调:“我从不与其他人谈论除学术之外的任何事情。”可见,除围绕要解决的共同问题之外,其它方面都应该尊重彼此间的不同。超学科研究主要通过学术研讨会和项目研讨会进行民主决策,每个团队成员都是超学科研究的“主人”,“知识分子的特点,就是要得到尊重、实现自己的价值”,充分调动每位成员的自觉性和积极性。另外,团队“精神领袖”对于培育超学科文化极其重要。访谈发现,在和谐、高效的超学科团队中往往有一个核心人物,他(她)被团队成员奉为“精神领袖”,他(她)常常是团队气氛担当、关注年轻人成长、不在乎名利、以身作则、以科研为乐、精益求精,这类领导者通常不需要利用权力管理团队,而是依靠学术权威和人格魅力激发成员的科研热情。本文对获得国家技术发明一等奖的团队进行访谈时,他们提到“X老师这股拼劲也影响着团队中的每个人,大家把寒暑假、节假日能挤出来的时间都花在反复实验和研究中”。

5 结论与启示

5.1 研究结论

本文在深入研究超学科概念内涵的基础上,采用扎根理论和半结构化访谈方法,对中国情境下重大装备制造超学科科研协同机理进行研究,构建超学科科研协同“三棱锥”模型,不仅拓展了超学科的概念内涵,还为我国重大装备制造政、产、学、研、用等超学科协同创新提供了启示。研究发现超学科科研协同呈现3条路径:①超学科关键问题凝练,在实践问题、重大问题的基础上,提炼关键实践难题和关键技术难题,最终寻找关键科学问题,从根本理论问题出发解决重大问题;②超学科主体协同,通过建立由不同学科主体、不同组织主体等多元、多层次主体参与的超学科团队,在团队成员间达成互信和共识,推动协同研究不断深入;③超学科多元知识整合首先以学科知识、非学科知识等多种类型知识聚合为基础,通过知识转化、知识体系重构实现知识整合、再创新,并涌现出一系列创新成果。同时,问题凝练、主体协同、知识整合3条路径并非一直处于平行状态,而是一个动态深入的过程,并交叉在“三棱锥”顶点,推动超学科科研创新成果不断涌现。此外,超学科科研协同过程的有效推进需要形成以政府为主体以及多渠道资金投入、政策支持、关键人物引导的资源供给渠道,建立灵活多样的超学科科研制度和项目管理制度,并培育包容、多元、民主、自觉的超学科文化氛围。

5.2 对策建议

结合上述研究结论,对我国重大装备制造、关键“卡脖子”技术攻关、解决国家重大战略需求的超学科科研协同提出以下对策建议:

(1)从问题凝练维度出发,各主体在日常交流、合作中应关注生产实践和社会发展问题,将理论研究与实践问题相结合,超前凝练社会中普遍存在的关乎行业发展和国家长远利益的重大问题,并建立以基础理论研究解决重大问题的思路,探寻关键科学问题,从原理上攻克重大问题。

(2)从主体协同维度出发,政府、高校、企业、科研院所等主体要建立常态化合作、交流机制,搭建多主体协同创新平台,达成合作互信与共识,为超学科团队组建作好准备。

(3)从知识整合维度,从思想观念上重构知识观,聚合多种类型知识,建立多种类型知识汇聚、整合的平台。打破不同类型知识边界,围绕关键科学问题,重构知识体系,推动创新成果不断涌现。

参考文献:

[1] 樊建平.蝴蝶模式:大科学时代科研范式的创新探索——基于中国科学院深圳先进技术研究院15年科学与产业融合发展的实践[J].中国科学院院刊,2022,37(5):708-716.

[2] BERNSTEIN J H.Transdisciplinarity: a reviewof its origins, development, and current issues[J].Journal of Research Practice,2015,11(1):1-20.

[3] JULIE T K.Discourses of transdisciplinarity: looking back to the future[J].Futures,2014,63:68-74.

[4] LAWRENCE MG, WILLIAMS S, NANZ P.Characteristics, potentials, and challenges of transdisciplinary research[J].One Earth, 2022,5(1):44-61.

[5] ZUMSTEIN-SHAHA, MAYA G.Handbook of transdisciplinary [J].Nursing Ethics, 2010,17(4): 534-535.

[6] JTKLEIN.Trans-disciplinarity: joint problem solving among science.an effective way for managing Complexity[M].Basel: Birkhuser Verlag, 2001:332.

[7] 蒋逸民.作为一种新的研究形式的超学科研究[J].浙江社会科学,2009,25(1):8-16,125.

[8] 黄瑶,马永红,王铭.知识生产模式Ⅲ促进超学科快速发展的特征研究[J].清华大学教育研究,2016,37(6):37-45.

[9] 张德禄,吴连春.超学科知识的融合模式及教学模式探索[J].中国外语,2021,18(1):45-52.

[10] BARBARA G.Enhancing transdisciplinary research through collaborative leadership [J].American Journal of Preventive Medicine,2008,35:124-132.

[11] THOMAS J, MATTHIAS B, FLORIAN K.Transdisciplinarity: between mainstreaming and marginalization [J].Ecological Economics,2012,79:1-10.

[12] IGOR T.Interdisciplinarity and transdisciplinarity-problems and guidelines[J].Collegium Antropologicum ,2021,45:67-73.

[13] NICOLESCU B.Methodology of transdisciplinarity-levels of reality, logic of the included middle and complexity[J].Transdisciplinary Journal of Engineering & Science,2010(1): 17-32.

[14] 张德祥,王晓玲.学科知识生产模式变革与“双一流”建设[J].江苏高教,2019,35(4):1-8.

[15] WOLFRAM M, GERNOT K, MARTIN R, et al.Transdisciplinary global change research: the co-creation of knowledge for sustainability[J].Current Opinion in Environmental Sustainability,2013,5:420-431.

[16] MERRITT P.Transdisciplinary co-production: designing and testing a transdisciplinary research framework for societal problem solving[J].Futures,2015,65:110-122.

[17] BERND S.Conflicts in transdisciplinary research: reviewing literature and analysing a case of climate adaptation in northwestern Germany [J].Ecological Economics,2018,154:117-127.

[18] PATRICK BIXLER R, SAMER ATSHAN, JAY L BANNER, et al.Assessing integrated sustainability research: use of social network analysis to evaluate scientific integration and transdisciplinarity in research networks [J].Current Opinion in Environmental Sustainability,2019,39:103-113.

[19] THOMPSON M A, OWEN S, LINDSAY J M, et al.Scientist and stakeholder perspectives of transdisciplinary research: early attitudes, expectations, and tensions[J].Environmental Science & Policy,2017, 74:30-39.

[20] STRAUSS A L.Qualitative analysis for social scientists[M].New York: Cambridge University Press,1987.

[21] 朱丽叶·科宾,安塞尔姆·施特劳斯.质性研究的基础:形成扎根理论的程序与方法[M].朱光明,译.重庆:重庆大学出版社,2015.

[22] MORSE J M.The significance of saturation[J].Qualitative Health Research,1995,(5):147-149.

[23] VAN DROOGE L,SPAAPEN J.Evaluation and monitoring of transdisciplinary collaborations[J].Journal of Technology Transfer,2022,47(3):747-761.

[24] 斯文·布林克曼, 斯泰纳尔·克韦尔.访谈(第2版)/格致方法质性研究方法译丛[M].上海: 格致出版社,2020.

[25] CORBIN J M, STRAUSS A.Grounded theory research: procedures, canons, and evaluative criteria[J].Qualitative Sociology,1990,13(1):3-21.

[26] 戴维·米勒,韦农·波格丹诺,布莱克维尔.政治学百科全书[M].邓正来主编,中国问题研究所等,译.北京:中国政法大学出版社,1992.

[27] MCCABE A, PARKER R, COX S.The ceiling to coproduction in university-industry research collaboration[J].Higher Education Research and Development, 2016,35(3): 560-574.

[28] DE WIT-DE VRIES,E DOLFSMA,WA VAN DER WINDTI HJ.Knowledge transfer in university-industry research partnerships: a review[J].Journal of Technology Transfer,2019,44(4):1236-1255.

[29] BURT R S.Structual holes[M].Cambidge: HBS,1992.

(责任编辑:王敬敏)

英文标题

Collaboration Mechanism of Transdisciplinary Research Based on Grounded Theory: A Case Study of China's Major Equipment Manufacturing

英文作者Wang Xiaoling1, Kang Xudong2

英文作者单位(1.Institute of Higher Education,Dalian University of Technology;2.Institute of Science of Science and S&T Management,Dalian University of Technology, Dalian 116024,China)

英文摘要Abstract:With the new round of scientific and technological revolution and industrial transformation advancing rapidly, the integration of disciplines is growing fast, the paradigm of scientific research is undergoing profound changes, and the integration of science and technology with economic and social development is accelerating.The world's scientific and technological innovation has entered the era of big science, and the form of scientific research has gradually evolved to the "Pasteur quadrant", which takes solving practical problems as the starting point, collaborative interaction of innovation subjects, and systematic integration of various elements, and no longer simply follows the linear model from basic science to technological innovation, development, and production.The era of big science calls for a multidisciplinary scientific research model that is oriented towards solving major problems, regards collaborative innovation of multiple subjects such as government, universities, enterprises and intermediaries as the main path, and takes integration, reconstruction and re-innovation of various types of knowledge as the fundamental content.The trans-discipline has been described as "the interface between science, society and technology in the contemporary world".Trans-disciplinary research is an effective path to achieve cutting-edge theoretical innovation, a new engine to promote the mutual promotion of basic research and applied research, and the emergence of innovative achievements, a booster to solve major national strategic issues.The research on the collaboration mechanism of trans-disciplinary can uncover the "black box" of multi-subject collaborative innovation, which is the core issue to evaluate, standardize and guide the trans-disciplinary research.

The current research has carried out a more comprehensive study on the identification of the concept of trans-disciplinary, the process of trans-disciplinary research, and the challenges faced in cooperation research, which has laid an important theoretical foundation for this study.However, the existing research still lacks a unified guiding framework for trans-disciplinary research, with Thompson et al asserting that "although there is a growing literature on methods, there is still no widely accepted definition, specific framework, or empirical strategy for how to conduct trans-disciplinary projects".In addition, there is a lack of a case study of Chinese trans-disciplinary practice.This paper makes an exploratory study on the key elements, action paths and constraints of the collaboration of trans-disciplinary research with in the trans-disciplinary analysis framework: problem condensation-subjective synergy-knowledge integration and it utilizes grounded theory and in-depth interviewing research methodology, and takes the manufacturing of 100 000-vacuum compressor, carbon fiber composite cutting, and large-scale full-section road-heading equipment as cases in China.

The results show that there are three paths of trans-disciplinary research synergy: (1) condensation of trans-disciplinary key problems, and it means that on the basis of practical problems and major problems, key practical problems and key technical problems are refined, and key scientific problems can be verified, and the major problems will be solved from the fundamental theoretical problems; (2) collaboration of trans-disciplinary subjects, i.e., by establishing a trans-disciplinary team with the participation of multiple and multi-level subjects, such as different disciplinary subjects and different organizational subjects, mutual trust and consensus among members are established to promote the continuous deepening of collaboration;(3) integration of trans-disciplinary knowledge, i.e., on the basic of the aggregation of disciplinary knowledge, non-disciplinary knowledge, and other types of knowledge, the integration and re-innovation of knowledge through the transformation of knowledge and the reconstruction of the knowledge system is realized and a series of innovative achievements have emerged.At the same time, it puts forward the guarantees for the cooperation:resources, system and culture, then the "triangular pyramid" model of the collaboration mechanism of trans-disciplinary research is established.

This paper reveals the three paths of trans-disciplinary research collaboration based on the cases of China's trans-disciplinary practice, constructs the "triangular pyramid" model of the collaboration mechanism of trans-disciplinary research, and provides a theoretical basis for evaluating, standardizing, and guiding trans-disciplinary research.

英文关键词Key Words:Grounded Theory; Trans-disciplinary Research Collaboration; Major Equipment Manufacturing; Research Collaborative Mechanism

收稿日期:2023-06-29 修回日期:2023-09-14

基金项目:国家社会科学基金“十四五”规划教育学一般项目(BIA220087)

作者简介:王晓玲(1986—),女,内蒙古赤峰人,博士,大连理工大学高等教育研究院讲师、硕士生导师,研究方向为高等教育基本理论与高等教育制度;康旭东(1973—),男,黑龙江齐齐哈尔人,博士,大连理工大学科学学与科技管理研究所教授、硕士生导师,研究方向为科技管理与科技政策。本文通讯作者:康旭东。