四元一核:网格化护航农村小学生心理健康发展的路径探索

摘要:心理素质对个体的心理健康水平具有重要的直接效应和调节效应,维护学生心理健康的根本途径是培养其健全的心理素质。根据对农村小学生心理素质现状的分析,提出建立基于“心网格护航”的全流程心理健康教育工作体系,探索“四元一核”的农村小学生心理素质培养路径,以提高农村小学生心理素质,促进其心理健康。

关键词:心理素质;网格化;心理健康;心网格

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)31-0063-04

学生的健康成长关系到家庭的幸福、社会的稳定,也关乎国家的发展和民族的未来。农村小学生心理健康问题如今已成为重要的社会问题之一。基于研究和多年来的教学观察发现,不少农村小学生容易因学习困难而自卑,遇到生活中的挫折难以调节低落情绪,不敢接受挑战,害怕失败,在人际交往中难以与他人和谐相处。这些现象影响了农村小学生的健康成长。因此,学校深入开展心理健康教育是农村小学亟待研究和解决的重要课题。

一、农村小学生心理素质培养的重要意义

心理素质是中国素质教育理念背景下产生的本土化研究成果,被称为具有本土特色的积极心理学研究。心理素质的本质是一种特质,它是以生理条件为基础,将外在获得的刺激内化成稳定的、基本的、内隐的,并有基础、衍生、发展和自组织功能的,与人的适应-发展-创造行为密切联系的心理品质,由认知品质、个性品质和适应性构成。其中认知品质包括元认知和创造性;个性品质包括抱负、自信心、独立性、自制力和乐观性;适应性包括人际适应、情绪适应、社会适应和学习适应。

认知品质是心理素质的基本成分;个性品质对认知操作具有动力和调节机能,是心理素质要素的动力成分;适应性是个体在认知品质和个性品质的基础上,通过与社会生活环境的交互作用,对外在社会环境进行学习、应对和防御,对内在心理过程进行控制、理解和调适所表现出来的习惯性行为倾向,是心理素质结构中最具衍生功能的因素[1]。随着社会的不断进步,新时代对人的心理素质提出了挑战,培养学生心理素质十分必要。

(一)促进农村小学生心理健康发展的需要

心理素质对心理健康水平具有重要的直接效应和调节效应,心理素质健全且水平高的人心理健康水平也高,而且能较好地抵御、调节和缓冲学业压力、成绩下降、父母离异等负性生活事件对心理健康水平的影响,积极获取社会支持,调节自身,维护良好的心理健康状态[1]。林崇德认为心理健康教育的关键在于提高学生的心理素质。培养农村小学生的心理素质能有效促进其心理健康发展。

(二)塑造农村小学生健康人格的需要

小学阶段是身心发展的重要时期,是人生观、世界观、道德观和价值观初步形成的关键性阶段,也是人格形成、发展的重要时期。小学生的心灵如同白纸,生活和学习中的体验和经历将影响农村小学生人格塑造。培养农村小学生心理素质有助于其恰当应对学习生活中的事件,成为自信、乐观、独立自主、创新合作的人。

(三)提高农村小学生综合素质的需要

素质教育的根本目的在于全面提高学生生理素质、心理素质和科学文化素质,其中心理素质处于个体素质的核心地位,制约其他素质的形成与发展。因此,提高心理素质是提升整体素质的基础,培养农村小学生心理素质是全面实施素质教育的要求,是新时代提高人才综合素质的需要。

二、当前农村小学生心理素质存在的问题及产生原因

(一)存在的问题

1.心理素质水平总体呈良好态势,但仍存在城乡差异且各维度发展不均衡

农村小学生心理素质整体发展态势良好,但仍与城市小学生心理素质水平存在明显的地区差异,梁英豪等[2]对3~6年级学生进行调查所得的结果发现,目前农村小学生的心理素质总体水平极其显著低于城市小学生。农村小学生的认知品质有很大提升空间,表现为学生元认知和创造性发展欠缺,农村小学生对知识学习与运用的策略掌握较少,想象力和发散思维能力不足;农村小学生个性品质最低,抱负水平低、自信心欠缺、自制力不强;农村小学生适应性极其显著更差。

值得思考的是,由于适应性是个体在认知品质和个性品质的基础上衍生出的功能,考虑到农村小学生的认知品质和个性品质发展都极其显著低于城市小学生,这或许是某些消极心理防御机制作用的结果,如自我压抑、隔离、合理化、否认、转移等。

2.女生心理素质水平优于男生

研究表明,女生在认知品质、个性品质维度和心理素质总分均极其显著地高于男生[2-3]。心理素质是以生理条件为基础的心理品质,依赖于神经系统和内分泌系统的发育水平和活动特征。神经生理学研究表明,从出生到青春期,女生的生理成熟尤其是神经系统发育速度和发展水平远高于同龄男生,使得她们能更敏感于内外环境的刺激,更好地通过活动将外部适应行为转化为内部心智结构。这或许是女生的神经系统发育相对较快,使得她们能更专注于课堂学习,有更好的学业表现,在学校中获得更多的肯定和赞扬,拥有更多的积极情绪体验。

(二)产生问题的原因

1.学校心理健康教育工作缺乏完整性、专业性

近年来党中央、国务院高度重视学生心理健康工作,出台一系列政策引领学校心理健康教育快速发展,但目前农村小学心理健康教育工作仍缺乏系统性。农村小学未重视营造良好的心理健康育人环境,心理健康教育途径单一,尚未完全建立健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的心理健康工作体系,尚未配足专业师资、完善心理健康课程、健全学校心理辅导站体系。此外,农村小学教师的心理健康教育意识、心理危机识别能力和心理辅导水平未能与当前的学生心理发展现状相适应。因此,农村小学生心理素质发展受限。

2.家庭心理健康教育引导缺乏科学性、持久性

目前农村小学生家长还未意识到高质量的亲子陪伴对孩子掌握学习策略的积极影响,无法引导孩子借由自己的力量寻找问题的真相;农村学校教师在教学中仍以单向传授知识为主,未能重视学生主动探究并解决问题的过程,学生的认知品质发展受限。此外,农村小学生家长不重视孩子的个性品质培养,无法提供必要的心理支持,不利于孩子的个性品质发展。此外,农村经济条件相对较差,生活资源不足,农村小学生容易感到自卑。

3.学生心理健康知识习得缺乏针对性、系统性

小学阶段的学生年龄较小,社会阅历少,心理成熟度等各方面都发展得不够,不能正确认识自己的心理现象。农村小学生面对学习生活中的挫折经历时,往往采用压抑、隔离、否认等消极心理防御方式应对,缺乏对自身情绪体验的觉察能力,情绪管理、生活适应等心理调适技能匮乏,难以采用恰当的方式应对学习生活中发生的负性事件,导致心理素质发展受阻。

三、四元一核:农村小学生心理素质培养路径

针对农村小学生心理素质存在的问题及原因,提出建立基于“心网格护航”的全流程心理健康教育工作体系,探索出一条“四元一核”的农村小学生心理素质培养路径。

“网格化管理”理念最初来自计算机网格管理的思想,后应用到城市管理中,将管理对象按一定标准分成若干网格单元,建构一体化的便民服务体系[4]。如今,这一理念已作为一种先进管理理念被广泛应用。将“网格化管理”理念运用于学校心理健康教育工作,对创新学校“预防-发现-干预-处置”全流程心理健康教育工作体系、有效提升学校心理健康教育工作效率、明确教师心理健康教育职责、弥补部分家庭教育缺失、培养学生心理素质、促进学生心理健康发展起重要护航作用。本文基于“网格化管理”理念,探索“四元一核”的农村小学生心理素质培养路径。

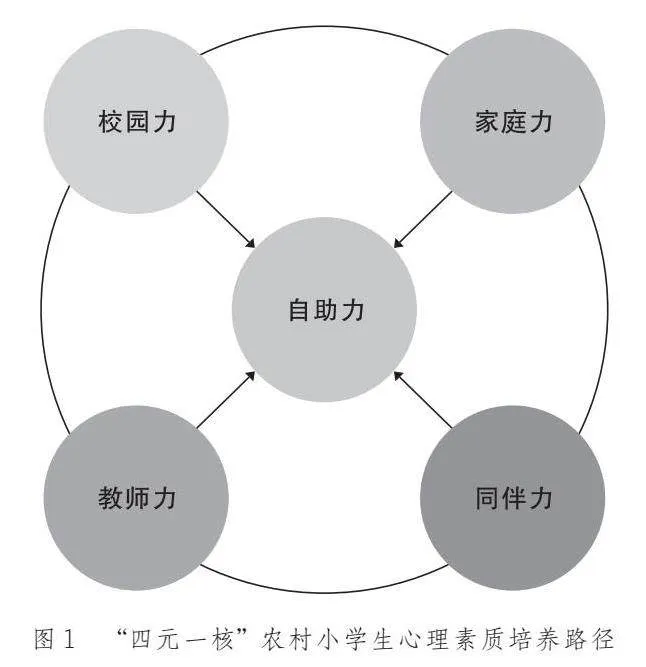

社会支持理论认为,一个人所拥有的社会支持网络越强大,就能够越好地应对各种来自环境的挑战。“四元”分别指校园力、家庭力、教师力、同伴力,“一核”代表“自助力”(见图1)。

(一)营造校园心理健康教育氛围,优化“校园力”

“校园力”指学校层面优化顶层设计,以提升学生心理素质为目的的做法,如在学校工作流程、校园文化创设、课程设置、校园活动中融入有助于提升学生心理素质的设计。

学校心理健康教育是一个复杂的系统工作,涉及学校工作的方方面面,需要各部门通力合作。学校成立心理健康工作领导小组,统领学校心理健康教育工作,按照“网格化管理”要求,在教师群体内组建“成长导师”团队,每位教师负责若干名学生的心理健康教育工作,在班级内建立“心网格”,及时为学生提供心理援助。同时,建立“预防-发现-干预-处置”的全流程“网格化护航”心理健康教育工作体系,可突破学校单一人员或单一部门运作的困境,推进学校心理健康教育工作多元化开展,让学校各部门主动、深入开展和参与心理健康教育工作,实现多元互补,协调配合。

校园是教育的大课堂,也是学生的心理健康教育场,学校应发挥环境的心理健康教育功能,以生为本,精心打造学校心理健康教育文化,促进学生积极心态的形成;心理健康活动课进入常规课表,为普及心理健康科学常识、预防心理危机、引导学生掌握一般的心理调适方法提供保证;校园活动为学生提供了实践机会,在社会实践、文艺汇演、研学等综合性校园活动中融入心理健康教育理念,有助于增强学生自信心,培养学生良好个性品质,充分发挥活动的心理健康教育功能。

优化学校层面的顶层设计,营造校园心理健康教育氛围,可在潜移默化中为塑造学生健全人格、培养学生心理素质提供有力支持。

(二)打造良好家庭氛围,唤醒“家庭力”

“家庭力”指家庭给予学生良好的家庭成长氛围,父母给予关心和爱护以及适宜的家庭教育。目前农村小学外地学生数增多,本地留守儿童数量逐年增加,学生家长受教育水平较低,农村小学生家长缺少“家庭教育”观念,工作较忙,无暇顾及孩子的学习和心理。而良好的家庭功能,例如,父母的认知激励和情感温暖,有助于儿童发展乐观和乐于合作等性格优势,有助于降低负性生活事件对其情绪的消极影响。因此,学校可定期开展以“提高农村学校学生家长家庭教育意识,增加有效亲子沟通”为目的的家庭教育专题讲座,形成系列化讲座课程,唤起农村学生家长对家庭教育的重视。此外,教师定期开展“心网格”家访工作,了解学生实际家庭情况,向家长传递科学教养理念,引导家长尽力为孩子打造温馨、和谐、充满爱的成长沃土,增强“家庭力”,保证孩子心理素质得到良好发展。

(三)培育专业成长导师,增强“教师力”

教师是全流程“网格化护航”心理健康教育工作体系中的最重要组成人员。目前,学校专职心理教师配备远不足以覆盖所有在校学生,无法为每位学生提供专业及时的心理辅导。“教师力”指设立成长导师,使学校专职心理教师之外的其他教师参与到学生心理健康教育工作中,关心爱护学生,开展“心网格”工作,日常观察,定期谈心谈话,适时进行心理辅导,辅助开展家庭教育指导等,同时还包括所有科任老师在教学中渗透心理健康教育,提升学生心理素质。通过系列化专题培训课程,如“心理危机识别与干预”“如何开展有效的家校合作”等,提高教师心理健康教育意识,提升“成长导师”心理服务水平,培育一批具有良好心理辅导能力和心理危机识别能力的“成长导师”,为学生提供及时有效的心理援助,充分发挥教师心理健康教育潜力,增加“教师力”的支持水平[5]。

(四)培养合格心理委员,发挥“同伴力”

“同伴力”指同学之间互相支持。特别是进入小学中高年级后,同伴关系对小学生心理发展的影响日益增加。在班级内选拔乐观开朗、乐于助人、善于沟通的学生担任心理委员,他们是“预防-发现-干预-处置”全流程心理工作的重要组成人员,在班级“心网格”中发挥重要作用。经过专题培训后,具有良好同伴帮扶能力的心理委员可在第一时间为同学们提供适时帮助,发现问题及时上报成长导师。同时,心理委员的日常观察也能有效杜绝校园霸凌的出现,避免学生因此受到心理伤害。

(五)促进学生自我成长,提升“自助力”

“自助力”是指学生认识和调节情绪,塑造自我良好个性,适应复杂环境变化的能力。农村小学生使用的心理防御机制往往采取压抑、否认、隔离等方式处理情绪。长此以往,会形成僵化的心理防御机制,不利于健康人格的形成。因此,可通过绘制“心晴日志”,用颜色表达情绪,用数字量化情绪,用文字记录日常学习生活中的内心体验与感悟。学生逐渐学会觉察并体验自己的情绪,接纳情绪,与自我对话,学会正确表达、宣泄自己的情绪,建立积极应对方式,增加心理韧性,从而增强自助能力。

全流程“网格化护航”心理健康教育工作体系的最终落脚点是关爱每一位学生。由于农村小学生家庭教育力量不足,以及新时代培养全面发展人才的要求,“四元”的作用最终指向培养农村小学生的“自助力”,引导学生成为自己成长路上的主人,拥有良好的情绪调节能力和学习能力,增强心理韧性,成为心理素质较好、心理健康状态良好的新时代少年。

参考文献

[1]张大均,王鑫强. 心理健康与心理素质的关系:内涵结构分析[J]. 西南大学学报(社会科学版),2012,38(3):69-74,174.

[2]梁英豪,张大均,梁迎丽. 3~6年级小学生心理素质发展的现状与特点[J]. 心理学探新,2017,37(4):345-351.

[3]喜悦,徐卫伟,张楠. 农村留守儿童心理健康水平变迁的横断历史研究[J]. 心理技术与应用,2021,9(5):283-292.

[4]戴志梅.基于“网格化管理”的学校心育运行机制探析[J]. 中小学心理健康教育,2020(12):69-71.

[5]冯永辉,颜开,陈纯,等. 基于全校性积极行为干预与支持的小学生问题行为研究[J]. 心理技术与应用,2024,12(10):609-620.

编辑/卫 虹 终校/孙雅晨

注:本文系2023年度浙江省宁波市教育科学规划“学生成长指导”专项重点课题“四元一核:网格化护航农村小学生成长的路径探索与实践”(课题编号:CD23005)阶段性研究成果。