表现性评价在单元整体教学中的实践与思考

[摘 要]《义务教育语文课程标准(2022年版)》在“评价建议”中提出过程性评价和终结性评价,旨在收集表现性的佐证依据,评判学生学习过程中的情感态度、参与程度以及核心素养发展的质态水平。教师可以通过多维关联提取核心概念,确立单元学习目标和评估证据,设计符合学生真实学情的表现性任务,并基于读写实践,明确评价的层级和规则,凸显表现性评价的作用,以促进学生核心素养的发展。

[关键词]表现性评价;单元整体;核心概念;评价建议

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)28-0069-03

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”)提出“学习任务群”概念,将学习任务群定位于课程内容的组织与呈现方式,并提出要在语言实践活动中对学生完成学习任务过程中的学习质态进行表现性评价。这就意味着传统理念下,纸笔考查的形式已经无法准确、全面、深入地衡量学生真实情境下的学习质态。因此,教师要扭转传统教学理念带来的固有认知,认识到有价值的表现性任务,不仅是评价学生的载体和平台,其本身就是一项极有价值的学习活动。笔者以统编语文教材五年级下册第七单元的教学为例,谈谈在这一方面的尝试与思考。

一、多维关联,在提取核心概念中明确评估证据

(一)教材解读,在目标确定中提取概念

表现性评价从语文课程的核心素养入手,将具有统整性价值、持续性理解的高阶目标作为评价关注的重点。因此,教师需要从统编语文教材的编排用意、定位等方面入手,关联语文新课标的目标定位,精准解读教材单元的语文要素,确立单元学习的整体目标,并由此衍生出居于核心的评价关注点,将其作为统整单元教与学的核心概念。

统编语文教材五年级下册第七单元围绕“移步换景”“寰宇纷呈”的主题定位和“体会静态描写和动态描写的表达效果”这一语文要素,分别编选了精读课文《威尼斯的小艇》《牧场之国》以及略读课文《金字塔》。这几篇课文在描述景物时,都巧妙地运用了动静结合的写作手法,使得文章的表达效果更加生动、立体。《威尼斯的小艇》以动静结合的手法,展现了小艇在威尼斯水城中自由穿梭的画面,并重点描绘了水城夜晚宁静而神秘的氛围;《牧场之国》中的动静结合体现在草原和牛羊交织成的美丽的田园画卷和牛羊在草原上悠闲地吃草、奔跑的生动场景中;在《金字塔》一文中,动静结合则是想象中的劳作场景与夕阳下金字塔的雄伟与壮观的有机融合。

(二)反刍导向,在逆向规划中确定证据

基于对教材的分析与解读,教师可以将这个单元定位为“文学阅读与创意表达”学习任务群。根据语文新课标的要求,结合单元语文要素,教师可以确定本单元的核心大概念:通过移步换景的文学手法,体会并实践静态描写与动态描写的结合,提升学生对文学作品的鉴赏能力和表达能力。

依托逆向设计理念,教师将评价设计前置,以便在教学过程中始终关注学生的学习状态对预期目标的影响。根据上述核心大概念,教师可以确定评估的具体证据:1.能够找准课文中的静态描写与动态描写段落,并感受动静结合所展现的意境氛围,初步体会动静结合的表达效果;2.能够就文章中动静结合的写作手法进行小组讨论,并提出自己的见解,表现出对文学创作手法的深刻理解;3.能够运用静态描写与动态描写相结合的手法,借助具体的资料,介绍“中国的世界文化遗产”,做到内容合理充实、动静结合自然,体现出对大概念的实际应用能力。

这些基于表现性评价的证据可以为教师提供及时的学情反馈,有助于教师更好地对后续教学进行调整与纠偏。

二、契合真实学情,在为学生服务中渗透任务活动

语文新课标积极倡导“创设真实情境”“设计层级任务”“搭建活动平台”,只有将情境、任务与活动有机融合,才能凸显这三者之间强大的教学黏合力。

教师要明确情境在关联目标、大概念与任务活动中的润滑剂作用。为了凸显表现性任务的价值,教师可以将上述评估证据融入学生思维质态所能理解并接受的真实情境中。从单元最后的习作主题“中国的世界文化遗产”入手,教师创设向外国嘉宾介绍中国的世界文化遗产的情境,有机融合表现性任务。

“中国的世界文化遗产秀”表现性任务使用指南

学校将举办“中国的世界文化遗产秀”活动,邀请了外国嘉宾来参加。作为班级代表,请你选择自己熟悉的一处中国的世界文化遗产进行介绍。

你的任务及相关建议:

首先,确定文化遗产。从中国的世界文化遗产名录中选择你熟悉且感兴趣的一处,通过书籍、网络等途径,深入了解其历史背景、建筑特色、文化意义等。

其次,参与学科活动。借助单元中编选的课文,向作者学习介绍一处景点的表达方法,并通过绘制宣传画、制作手抄报、录制音视频等语言实践活动,蓄积介绍中国的世界文化遗产的经验。

再次,撰写介绍文稿。根据搜集的资料,撰写一篇详细且生动的介绍文稿,内容包括所选的中国的世界文化遗产的历史渊源、建筑特点、艺术价值、文化意义等,准备相关的图片、视频或PPT等辅助资料,增强介绍的直观性和吸引力。

最后,交流获取评价。在家人或朋友面前进行模拟演讲,调整语速、语调和肢体语言,确保介绍流畅且吸引人,并拍摄视频,发布在朋友圈或自媒体平台,借助多元评价进行修改完善。

这份“中国的世界文化遗产秀”表现性任务使用指南,不仅明确了学生的任务目标和实践路径,而且巧妙地融合了真实情境与学科活动,使学生能够在实践中学习和运用知识。

三、基于读写一体,在读写转换中明确评价规则

(一)量化维度评学习,层级标准显差异

表现性任务将学生在学习过程中的具体表现作为评价的依据,给予学生具有较为充足的表现空间,因此并没有所谓统一、标准的答案作为参考。这就需要教师调动自身丰富的经验和智慧,对学生的表现进行评价和判断,同时需要明确量化的维度和标准,以进一步强化表现性任务实施的客观性、全面性。

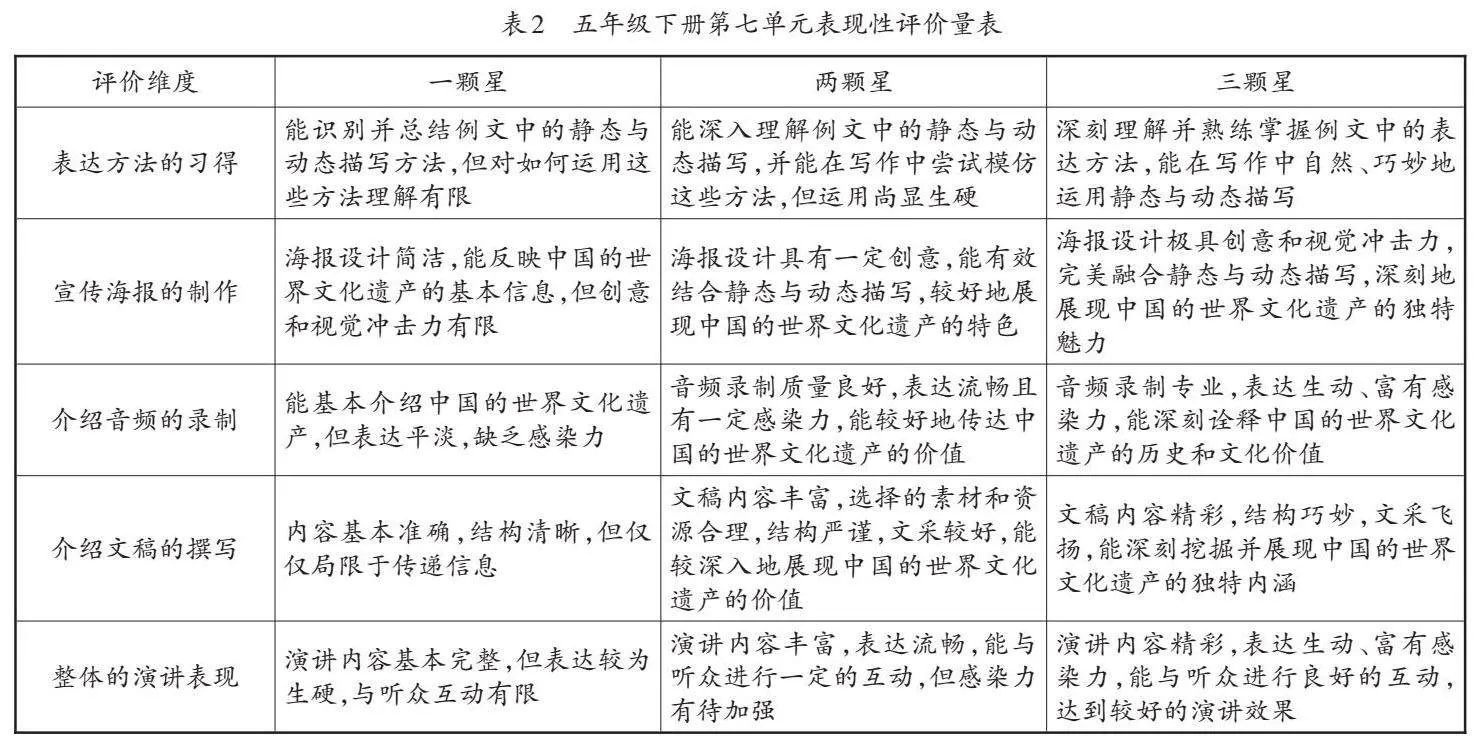

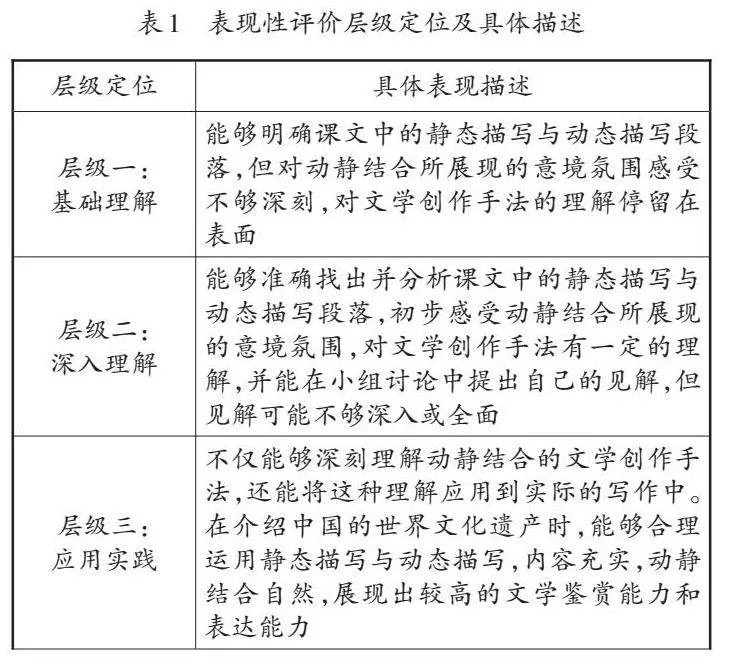

针对本单元所创设的具体情境以及最终的目标定位,教师将学生可能出现的学习表现分为不同的层次和等级,并进行具体的描述(见表1)。

这样的层级设计可以帮助教师更全面地评价学生的学习表现,同时为学生提供了明确的学习目标和努力方向。在实际教学中,教师可以根据学生的实际表现进行灵活调整,以确保评价的科学性和有效性。

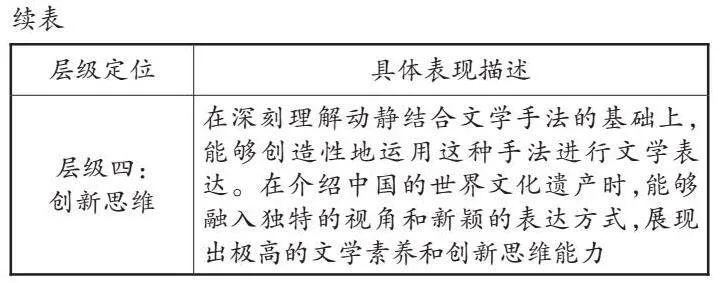

(二)读写交融促发展,多元评价筑基础

统编语文教材的编排具有鲜明的读写一体化的特点。这就意味着单元表现性任务的设计,不能完全将阅读和表达割裂开来,而要让读写相互交融、协同并进,在阅读中设置具有表达特质的表现性任务,在评价中进行优化与调整,逐步为单元习作的高效完成奠定基础。基于此,教师可以结合上述案例中表达方法的习得、宣传海报的制作、介绍音频的录制、介绍文稿的撰写以及演讲PPT的制作等不同的表现性任务,设置不同的层级标准(见表2),对学生最终的学业水平做出客观、真实、整体的评价。

表现性评价不仅能够全面、客观地评价学生的学习表现,还能激发学生的学习兴趣和创造力。教师要秉承语文新课标的评价理念,积极探索表现性评价的更多可能性,不断优化教学设计,为学生的全面发展提供更加有力的支持。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 白松涛.语文主题阅读表现性评价设计:基于《义务教育语文课程标准(2022年版)》的研究[J].语文建设,2022(21):48-53.

[3] 吕英娜.项目式学习方式在英语教学中的应用研究[J].吉林省教育学院学报,2022,38(8):97-100.

(责编 刘宇帆)