深度学习视域下革命文化题材课文教学路径

[摘 要]语文课堂是学习与渗透革命文化的重要场所。由于革命文化题材课文在认知、情感上离学生较远,因此教师要立足教材,从语言文字、思想价值的融合点出发,多角度调动学生的认知与情感体验,处理好课内资源的落实与课外资源的延展,不断探索革命文化题材课文教学的优化路径。这样,在提升学生语文能力、落实核心素养的同时,能够丰富革命文化的时代内涵,培养学生担当民族复兴大任的责任感和使命感。

[关键词]革命文化;深度学习;核心素养;教学路径

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)28-0061-04

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”)将革命文化全面融入课程内容当中,充分发挥其培根铸魂的功能,是实现革命传统教育整体化、系列化、长效化的重要举措。

在实际教学中,革命文化题材课文面临着不小的教学困境,主要体现在两个方面:一是学生对课文描述的事件、人物存在距离感,难以引起情感的共鸣;二是教师对“文”与“道” 的统一不易把握,大多过度重视课文内容及其思想性,而使道德情感的熏陶感染变成空洞的说教。

为了让学生对革命文化题材课文有更深层次的理解,教师应创设真实情境以唤醒学生的切身体验,引导学生进行思想的交流和情感的表达,从而达到深度学习。这样教学不仅有利于学生语文核心素养的提高,还有利于红色基因的传承。

一、追本溯源——明晰革命文化题材课文的编排特点

统编语文教材对革命文化题材课文进行整体规划,有序推进,主要呈现以下特点。

(一)聚散有致,螺旋上升

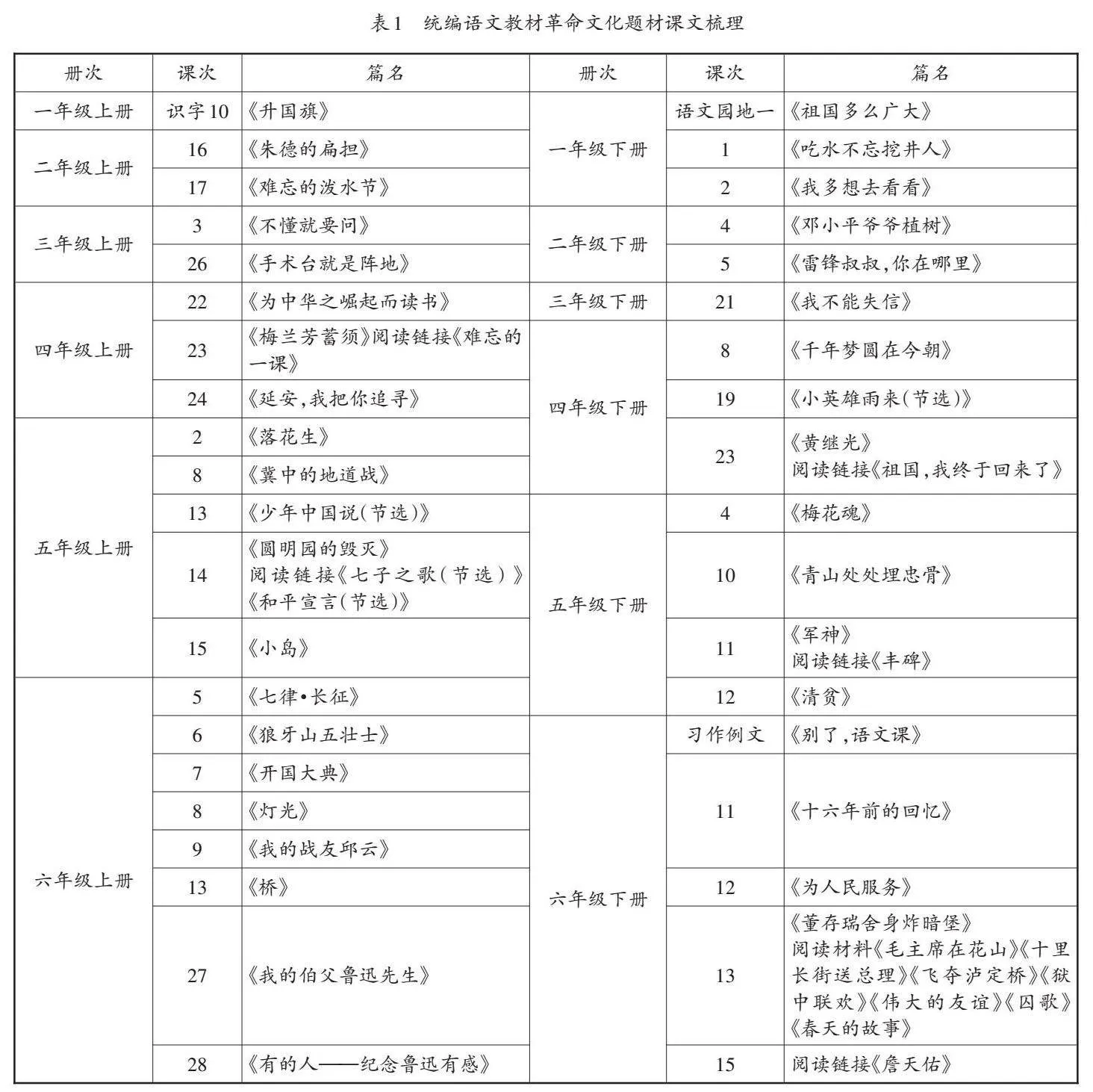

统编语文教材把“立德树人”作为教材编写的核心理念,全套教材中革命文化题材的课文有30多篇,约占课文总数的11%。革命文化题材可以分为四个领域(国家、政党、榜样和民族精神),在每个年级都有涉及,一至四年级以单篇的形式穿插安排,五、六年级则以单元的形式集中呈现(见表1),由单篇、单元、专题构成一个由简单到复杂、由浅入深、由一到多的阶梯式结构,让学生从“小我”走向“大我”。

(二)题材丰富,类别多样

统编语文教材中的革命文化题材课文,有的直接讲述革命年代经典的人或事,如《手术台就是阵地》《小英雄雨来(节选)》《狼牙山五壮士》等,让学生在血与火的历史场景中,重温革命的峥嵘岁月;有的呈现了不同时段的各类爱国主义教育内容,如《梅兰芳蓄须》《七子之歌(节选)》《小岛》等,旨在让“爱国”这颗种子在学生心中扎根、发芽、生长,最终成为刻在学生骨子里的精神特质;有的聚焦新时代革命精神的继承和发扬,如《千年梦圆在今朝》,让学生认识到在科技发展日新月异的今天,更加需要发扬革命精神。

二、多维拓展——优化革命文化题材课文的教学路径

对革命文化题材课文的教学,教师应通过多维路径,引导学生踏上内外通达的双向理解之路,经历深度阅读的完整过程。

(一)补充信息,唤醒切身体验

革命文化题材课文所反映的事件都是经典的、真实的,但与学生的生活相距甚远,这成了这类文本教学的一个难题。革命历史题材的影视剧、回忆录、历史纪录片等能够呈现历史的真实,拉近文本与学生之间的时代距离。教师可以通过补充影视资料,有效地拉近革命文化与学生生活之间的时空距离,把抽象的文本形象化,引导学生重温血与火的战争场景,近距离地了解那个时代的人物、社会背景,使学生在思想和情感上获得升华,加深学生对课文的理解。

(二)把握文本,品析人物形象

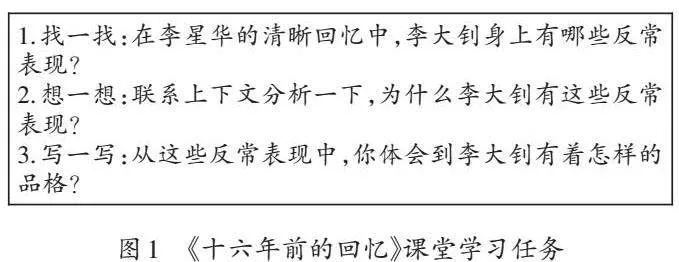

统编语文教材中的革命文化题材课文不仅有着很强的育人导向性,还包含了语文要素学习的梯度序列。它不仅是学生了解历史、塑造人格、锤炼品格的有效途径,而且是学生学习语言、运用语言的有效载体。教学时,教师应引导学生咀嚼、品味、体会这些文本语言背后所蕴含的情感与精神,使学生受到革命精神的感染与熏陶。以王崧舟老师执教的《十六年前的回忆》一课为例进行说明。王老师设计学习任务(见图1),引导学生找出课文中李大钊身上有哪些反常表现,抓住他的反常神态、言行和外貌,对比平日里的李大钊,深入品味语言文字,真切感受人物的品质。

学生一次次地走进文本,在语言文字中看到了立体而又丰满的李大钊形象。通过反复品读、感悟细节,在体会课文语言表达效果的同时,学生感受到作为父亲(丈夫)的李大钊对家人无私的爱,以及作为革命者的李大钊,对革命事业的无限忠诚和对党能领导革命取得胜利的坚定信念。这种感悟来自对文本的深入理解,来自独特的语言感受。

(三)因声传情,体会革命精神

教学革命文化题材的课文,教师可以在学生细致入微地品味语言之后,引导学生用声音对作品、对人物情感进行再创作,用声音去诠释人物的灵魂,去重塑一个革命精神世界。

例如,《军神》一课把刘伯承钢铁般的意志表现得淋漓尽致:“病人一声不吭,他双手紧紧抓住身下的白床单,手背青筋暴起,汗如雨下。他越来越使劲,崭新的白床单居然被抓破了。”学生在理解这段话时往往只停留在文字表面,不能深入进去。我告诉他们:“可以通过朗读来理解。朗读时尽量压低声音,使用气声,这样可以让声音更有力度、更有节奏感。语速要加快,重读描写沃克医生和刘伯承动作的词语,尤其是‘紧紧’和‘破’。”学生一遍一遍地朗读文段,慢慢地,他们的声音从高亢变得低沉,语速逐渐加快,他们的拳头不由自主地握紧,感觉到了那种撕心裂肺的疼痛,感受到了那一刻的紧张。对于这样的文字,教师不必过度解说,只要让学生设身处地地想一想,运用声音在文字的“激昂处还他个激昂,委婉处还他个委婉”,就能让学生深刻地理解革命文化的内涵。

(四)填充留白,渲染革命之美

统编语文教材中,很多课文都给人一种意犹未尽的感觉,这是作者故意给读者留下的思考和想象的空间。在课堂上,教师要充分发挥文本留白的作用,激发学生的想象力,引导学生深入解读文本。比如,在《灯光》一课中,在突击连和后续部队失去联系的危急时刻,是郝副营长点燃了书,举得高高的,为后续部队照亮了前进的路。这段描写很简单,给读者留下了想象的空间。教学时,教师可以引导学生结合郝副营长在战斗间隙看书时发出的感慨,结合他对未来美好生活的向往与期盼,写一写他在危急之时的内心想法,通过身临其境的方式,引导学生感受革命先烈的奉献精神和爱国情怀。

三、内引外延——丰盈革命文化题材课文的教学内容

(一)单篇走向单元,拓展思维广度

统编语文教材对五、六年级革命文化题材课文的编排多采用单元体例,单元导语、课文、课后习题、阅读链接、语文园地、快乐读书吧等由语文要素或者情感线索贯穿组合,构成了一个密不可分的整体,一个单元就相当于一个“主题资源包”。这就要求教师在设计教学时,要有单元意识、整体意识,应以单元教学为整体,打破单篇课文教学的藩篱,向更广阔的领域进发。

如统编语文教材六年级下册第四单元以“理想和信念”为主题,收录了《古诗三首》(《马诗》《石灰吟》《竹石》)和革命文化题材课文《十六年前的回忆》《为人民服务》《董存瑞舍身炸暗堡》,还设计了一个综合性学习“奋斗的历程”。教学时,教师可以围绕单元导语“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,采取“精读+自读”的方式进行教学,将综合性学习与课文教学结合起来,利用助学系统,引导学生深入学习课文;可以采取“阅读教学+写作表达”的方式,帮助学生搭建课文阅读与习作之间的桥梁;还可以利用“现代文+古诗文”的方式,引导学生在古今融通中传承与弘扬中华优秀传统文化和革命文化。

(二)单篇转向多篇,驱动课外“悦”读

统编语文教材构建了精读、略读、课外阅读“三位一体”的阅读教学体系,鼓励学生在课堂中运用已掌握的知识进行自主阅读。在教学革命文化题材课文时,教师应打破单篇课文的限制,给学生拓展经典阅读材料,帮助学生进一步巩固课内知识,融会课外知识。比如,教师可以在教学《灯光》之后,向学生推荐罗广斌、杨益言的长篇小说《红岩》。通过整本书阅读,学生认识了英勇斗敌的许云峰、坚贞不屈的江姐、视死如归的成岗……这些大义凛然、舍生取义的革命烈士的故事震撼了学生的心灵,加深了他们对课文的理解。

(三)课内外延伸,浸润学生心灵

将革命文化融入小学语文教学中,通过开展课内外实践活动,让学生真正认识到革命文化对现实生活的指导意义,这对学生理想信念的形成具有至关重要的作用。统编语文教材规划了一系列专门的革命文化教育综合性实践活动。学生能够通过语文课堂实践,深刻理解革命精神的价值内核;通过参与课外红色研学活动,接受红色洗礼,加深自身对革命文化的理解和感悟,形成更为动态而立体的价值认同。

如统编语文教材六年级上册的“走近鲁迅”单元,可分三个阶段开展语文实践活动。第一阶段,通过预习单,学生查阅相关材料,对鲁迅形成一个基本的认识。第二阶段,开展“我眼中的鲁迅”主题研讨交流会。学生在教师指导下依据各自不同的探讨方向组成学习小组,小组成员合作搜集、分析、整理资料,由小组长进行汇总,形成汇报提纲。第三阶段,完成“我眼中的鲁迅”专题写作,召开专题发布会。学生完成专题文章,在小组内分享、修改,推选优秀作品在发布会上展示,通过展示、交流、评价,进一步认识鲁迅的精神品质。

语文新课标在课程总目标中明确提出:“弘扬社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化,建立文化自信。”通过构建深度学习的课堂,革命文化题材课文的教学有了新的发展契机,不仅可以从多角度出发展现作品独特的教学价值,还可以通过更广阔的视野重构具有挑战性的学习单元,让学生走进文本,感受人文情怀,传承红色基因,进而实现语文教学与学生精神成长的和谐统一,落实新时代立德树人的根本任务。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 陈先云.“文道统一”原则下教材选编特点及教学建议:以统编教材中革命文化题材类文本为例[J].江苏教育,2019(73):7-10,13.

[3] 方蓉飞.“开放语文”理念下“革命文化题材”课文深度学习的策略探究[J].小学语文教师,2022(10):4-9.

(责编 刘宇帆)