“学为中心”视域下阅读教学的思考

[摘 要]语文新课标的颁布标志着核心素养时代的到来。这要求教师既要反思“教为中心”的课堂存在的问题,又要转变阅读教学观念,突出学生的学习主体地位,构建以“学为中心”的课堂。教师要明确阅读学习的内涵是什么,根据阅读学习的策略进行教学设计,并结合学情调整教学策略。这样能使阅读教学变得更加系统、综合,引导学生从碎片化学习走向整体性学习,真正提升学生的语文核心素养。

[关键词]“学为中心”;阅读教学观念;核心素养

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)28-0027-03

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”)提出要“增强课程实施的情境性和实践性,促进学习方式变革”。这意味着语文课程教学从“教为中心”向“学为中心”的转变,由原先的知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的“三维”目标向语文核心素养转变。“学为中心”,简而言之,就是以学生的学习为中心,并以此制订学习目标、确定学习内容、设计学习流程、运用教学方法,以促进教学目标的达成。

一、“教为中心”与“学为中心”阅读教学的区别

“教为中心”的阅读课堂,以教师的教为出发点,以知识为中心,特别重视字、词、句、段、篇、语等方面的教学,并关注文章的写作方法,如首尾呼应、开门见山、大胆想象等。同时,教师注意引导学生掌握各种文体的阅读与写作,要求学生会读、善说、爱写。这样的教学确实能让学生获得一定的语文知识,但只是机械地记忆,没有掌握语文学习的方法与技能,无法自由拓展知识,更不能自我主动学习,缺乏学习的能力。

“学为中心”的阅读课堂,强调以学生为中心、以学生的发展为中心,主张经阅读而学习,包括对阅读的学习、对写作的学习、对方法的学习等。这样,使学生具有文化自信,能对语言文字进行积累与梳理,掌握理解语言和运用语言的方法与技能,形成语文思维的习惯与能力,最后能表达美、创造美。在语文实践中,学生能够学会自己去解决各种问题,主动与人交往,学会做人、学会做事,成为终身学习者。

二、对“教为中心”的阅读教学观的审视

“教为中心”的阅读教学,最容易出现的问题就是教师凭借经验,引导学生学习语文,而忽bNTuwykvJEFayr9fzJHpcYQaQ/ww54RdlKbb2oSGWQs=视学生内在的心理发展需求和语文知识本身的内在规律。例如,统编语文教材四年级下册第四单元的学习目标是“体会作家是如何表达对动物的感情”。本单元的首篇课文《猫》是一篇经典老课文,因此教师在教学时容易陷入经验主义——带着学生读读课文,了解其中的关键字词,导致学生只知道文章的内容:猫的性格古怪,老舍先生对猫极其喜爱。整个教学过程以教师为主导、主体,学生只是读读课文,说说自己对一些词句的理解,最后将所有的学习结果用笔记的形式进行固定。实际上,阅读学习的内涵、规律并非如此。

bNTuwykvJEFayr9fzJHpcYQaQ/ww54RdlKbb2oSGWQs=如阅读能力树(见图1)所示,阅读时,阅读者调用的知识是系统的、多样的,且有高低层级之分的。智力水平、语言能力和成熟程度属于基础层;直接经验与间接经验的调用有助于阅读者理解背景,这是第二层;词语的识别、联系、保持以及再生,是阅读学习的第三层;第四层是在疏通字词句篇之后的理解,主要分为分辨、复述和解释、保持和再现、组织和表述;最高层次的阅读学习是综合性的,是对文本观点的反应、能够把材料和理解结合起来以及对观点和概念进行实践。阅读学习须经由基础、背景、词语认知、理解以及综合,才算是完成学习。

根据这样的学习内涵审视《猫》的教学,学生是在被动的条件下,以接受的方式进行学习,获得对这一单篇课文知识的理解。这导致学生没有形成相应的语文能力,也没有产生探究欲望,更没有形成阅读的习惯和思维。为此,教师应根据学生学习的规律和需要,引导学生阅读欣赏老舍先生的其他篇目和其他名家描写动物的文章,掌握“正话反说”“明贬实褒”等写作手法,形成必备的语文能力。

三、“学为中心”的阅读教学路径

语文新课标背景下的阅读教学,教师要从“教为中心”的观念中走出来,以学生为中心,让学生真正成为学习的主人,自觉阅读理解文本内涵,形成阅读思维能力。

(一)明确阅读学习的内涵

阅读学习,不是让学生学会“这一篇”,而是要从更全面的、更科学的角度思考,通过“这一篇”掌握“这一类”的知识、方法、技能,以发展学生的阅读能力。在阅读一篇文章时,学生对文章所描写事物具有直接经验,还能从相关文本中获得间接经验。在理解语言文字时,学生要对词语进行识别、判断、联系、评价、迁移等。学习的内涵是丰富的、综合的,不是单方面的理解与接受。因此,教学活动形式要丰富,教师应引导学生对语言文字进行复述、解释、转译、表达等。在完成理解活动后,教师还要引导学生对文本的观点进行评述,对文字进行综合理解,对语言形式等进行迁移运用,这样学生才能形成语文的关键能力。

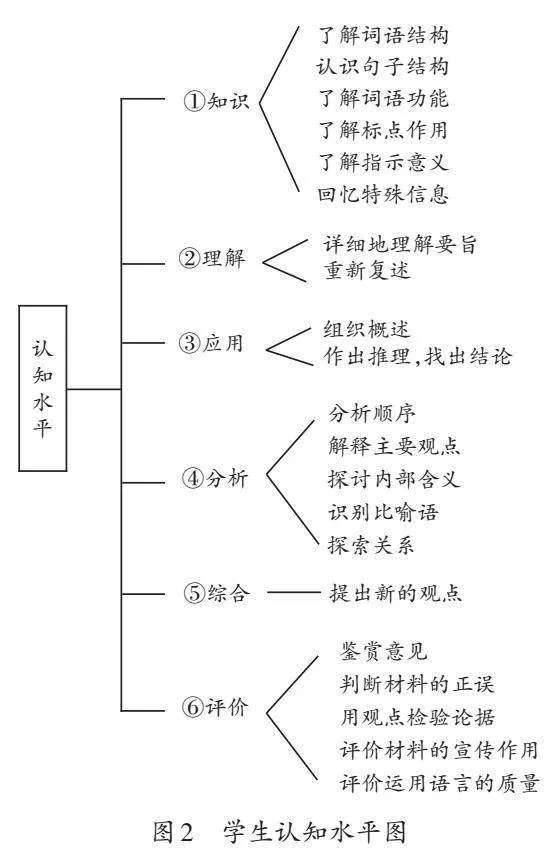

图2是学生认知水平图,揭示阅读教学所涉及的知识。如了解词语结构、认识句子结构、了解词语功能等是阅读的知识层面;通过阅读理解要旨,能够进行复述,这是理解层面;组织概述和作出推理,找出结论是阅读的应用层面。这三个层面属于基础层面,旨在培养学生的低阶思维。而分析、综合以及评价层面有助于发展学生的高阶思维,是培养学生语文能力的关键。在阅读课上,既要重视基础层面的教学,更要注重指向高阶思维能力发展的教学,以促进学生认知能力的发展。

例如,在教学《猫》一课时,学生在生活中或多或少对猫有一些了解,这是学生阅读文本的背景知识。这种背景知识越丰富,学生阅读这篇课文就越会产生情感共鸣。在教学时,学生不仅要了解文本中写了些什么,在字里行间去体验作者的感情,了解作者是如何表达的,掌握作者的表达方法,并在具体的实践中迁移运用这些方法,而且要对作者的观点进行分析,理解作者为什么要表达这样的观点,如何辩证地理解这样的观点。这样的阅读学习,能让学生的阅读能力、思维能力、认知能力获得发展。

(二)选择合适的阅读学习策略

学生阅读时,并不是零起点,也不是毫无目的地胡冲乱撞。教师应引导学生正确运用阅读的策略,做一个善于阅读的人。美国作者苏珊·齐默尔曼和克莉丝·哈钦斯合著的《阅读的七项核心技能》介绍了7种阅读策略,分别是构建感官图像、运用背景知识、提出问题、推断、筛选重要信息、整合信息以及查缺补漏。为让学生的阅读学习更深入,教师要鼓励学生构建感官图像,从文字这一抽象符号中构建形象。教学时,教师应让学生通过文字展开想象,将文字转化为画面,引发学生对背景知识的关注、对生活的链接、对以往经验的调取。这既是学生理解文本的基础,也是关键。

例如,《猫》这一课的第一道课后练习题是“举例说说可以从哪些地方看出作者非常喜欢猫,再把你的体会有感情地读出来”。教学时,教师要引导学生咬文嚼字,通过文字展开想象,将文字转化成画面,在演绎与表达中理解“蹭”的亲昵和背后的情感,还原“踩印几朵小梅花”蕴含的爱意,抓住“枝舍花落”一词感受作者对猫的理解与包容。这样不仅让学生体会到作者对猫的喜爱之情,而且让学生掌握体会作者表达情感的方法——借助文字想象画面。

(三)教学时要充分顾及学情

以“学为中心”的阅读课堂,要求教师思考“教什么”“怎么教”“为什么这么教”,即要从学生的角度出发,为学生而教,教会学生学习。在教学过程中,教师要关注学生的反应,找到学生学习的重点、难点,像做研究一样带着学生反复琢磨,不断追寻问题的答案。

依然以《猫》的教学为例进行说明。第四单元“交流平台”中提示学生要理解并掌握“名贬实褒”的写作方法,这是作者表达情感的一种方法。老舍在《猫》一文中,到底哪些地方用了这样的方法?使用这些方法时,作者是怎么表达的?褒与贬,作者又是如何体现的呢?教师要带着学生在字里行间寻找答案,展开研究性学习。在研究性学习过程中,教师要对学生的表现进行评估,促使学生自己发现问题,调整方向,最终抵达目标。

(四)基于学习效果进行教学评价

建立科学实用的评价体系,是“学为中心”课堂的重要环节。“学为中心”理念下的教学评价,不是单一地对学生的学习结果进行评价,而是要嵌入学习过程,由学习活动引发出来,评价学生学到了什么、还可以进一步做些什么、如何最终抵达目标等。同时,评价直接与教与学关联,能让教师明确学生在学习过程中经历了什么、知道了什么、要往哪里去,这些都有助于教师改进教学,优化学生的学习。请看以下关于《猫》的课堂实录片段。

师:从字面上看,作者好像并不喜欢这些小动物,可课文的字里行间却藏着对他们深深的爱。

生1:看起来不爱,可是实际上却很爱。

生2:嘴巴上说不爱,但是心里却很爱。

师:口是心非,矛盾写法。如果你读完整个单元,就会发现,无论是《母鸡》还是《白鹅》,它们都有同样的特点——说讨厌你,实际上喜欢你;说你很淘气,实际上说你可爱。这种方法非常特殊,叫作——

生:正话反说。

师:也就是,看起来并不喜欢——

生:实际上很喜爱。

师:嘴上说一套——

生:心里想一套。

师:这种方法就叫作——

生:正话反说。

课堂上,在理解“明贬实褒”的写法时,教师引导学生顺着目标去思考,此时的评价能够激发学生元认知的生长,促进了学生对知识的生成。这样的教学聚焦知识的获得、技能的形成,将评价与学习同构,使学生的学习更深入。

总之,在以“学为中心”的阅读教学中,教师树立起为学生的学习、为学生的成长服务的理念,根据学生的心理规律和语文学习的内在要求,教得更专业,以促进学生真正的进步。

(责编 韦 雄)