云平台环境下古诗文教学实践研究

[摘 要]古诗文是中华优秀传统文化的重要载体,也是培养学生文化自信的重要内容。调查显示,学生普遍喜欢古诗文,但学习方式较单一;同时,将近90%的学生认为目前古诗文的教学方法陈旧、不灵活。在信息技术飞速发展的当下,我们尝试将云平台所具有的教学资源优势、多媒体可视化优势、互动交流优势、态势感知优势等,融入古诗文教学,实现线上、线下教学方式的优势互补,更好地体现学生自主学习,促进学生的思维发展,构建高效的古诗文教学样态。这样,不仅能激发学生的古诗文学习兴趣,而且让学生成为学习的主人,积极主动地展开学习,自觉传承中华优秀传统文化。

[关键词]云平台环境;古诗文教学;实践研究

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)28-0016-05

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”)在总目标中强调“认识中华文化的丰厚博大,汲取智慧,弘扬社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化,建立文化自信”。古诗文是中华优秀传统文化的载体,能有效培养学生的文化自信。但通过调研发现,古诗文一直存在难教、难学且效率不高的问题。语文新课标提出“积极利用网络资源平台拓展学习空间,丰富学习资源,整合多种媒介的学习内容”的要求,这为古诗文教学指明了方向。我们尝试运用云平台提供的丰富的古诗文教学资源以及可视化场景、互动交流等功能,结合课堂教学中师生面对面情感交流的优势,构建高效的混合式教学样态,以提升古诗文教学的“质”与“效”。

一、古诗文教学现状调查概况

由于古诗文作品的创作年代久远,体裁格式、遣词造句等与现代汉语有所不同,导致学生在理解和认知上产生困难。笔者在调查和访谈本市三所小学古诗文教学的基本情况后,发现了一些现象与症结。

(一)古诗文教学现状调查情况

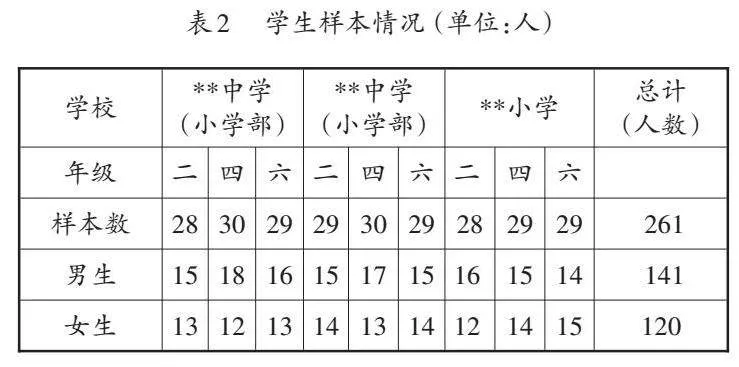

本次调查选取了本市的三所小学,调查对象是部分语文教师和二、四、六年级的部分学生。通过问卷星发放了教师问卷40份,回收37份,学生问卷270份,回收261份。调查样本情况见表1、表2。

(二)古诗文教学现状调查结果

根据笔者的问卷调查及对教师的访问情况,古诗文教学现状概括如下。

1.教师对古诗文教学的掌握程度 (见表3)

由表3可看出,超过96%的教师会学习古诗文,这反映出教师对中华优秀传统文化的重视;超过94%的教师能对古诗文教学策略、方法进行研究;对古诗文教学的效果,有45.8%的教师一般肯定,10.3%的教师不肯定,说明古诗文教学效果不佳。

2.学生的古诗文学习情况

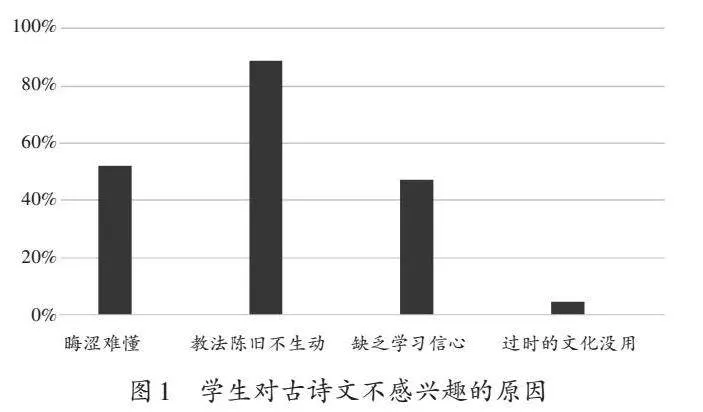

(见表4、表5和图1)

通过表4、表5可以看出:大多数的学生比较喜欢古诗文,但学习方法较单一,目前大多是通过学校教学、网络媒体进行学习。在对古诗文学习不感兴趣的原因调查中,52%的学生认为古诗文晦涩难懂;89%的学生认为教法陈旧、不生动。这引发我们深入思考:如何引导学生广泛、深入地学习古诗文呢?

二、云平台环境下古诗文教学优势

云平台是指以互联网通讯、计算机大数据存储和运算功能及软硬件支持为一体的网络信息应用平台,云平台可提供海量的视频资源,能快速地查找、筛选资源,具有可视化场景等应用效果。

(一)情境可视化

古诗文中有很多描写景物的句子,但都比较抽象。教师提供相应的视频资源,把文字描写转变成可视化的场景,让学生有身临其境的感受,体会到古诗文的艺术境界。可视化的情境,有助于学生理解与感悟古诗文。

(二)互动交流

课堂教学要体现学生在学习过程中的思维碰撞和情感交融,增强教学的互动性。云平台环境下,学生可通过手里的平板电脑将问题答案发布在平台上,师生能快速看到每个学生的观点。教师可选择典型的问题,组织学生交流。这种学习方式比传统的课堂学习有着更强的互动交流优势。

(三)态势感知

态势感知就是通过云平台系统及时检测学生学习前的知识储备、学习过程中的认知状态及整节课学习的效果。如在课前通过测评系统对学生进行导学检测,了解学生的学习情况;课中发布任务,进行快速检测,及时发现学生在学习过程中存在的问题;课尾进行大数据检测、统计分析,及时总结本节课的学习成果。这种态势感知可增强教学的针对性、调控性。

三、基于云平台的古诗文教学实践探索

(一)课前预热,激发自主性

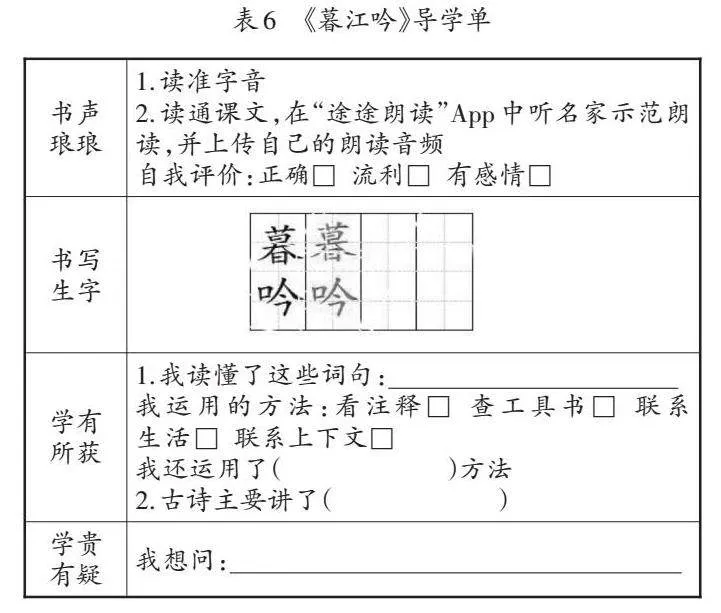

“凡事预则立,不预则废。”古诗文语言精练,意蕴深远,预习是学生学习古诗文的重要环节。例如,教学统编语文教材四年级上册的《暮江吟》一诗,课前教师在云平台上发布导学单(见表6)并提供相关视频、资料包等学习资源。学生认真观看视频和阅读古诗及相关资料后,完成导学单,然后上传云平台。教师在线上了解每个学生的自主学习情况,并针对性地进行二次备课。这种高效的预习方式,充分体现了云平台教学的精准化特点。

(二)创新教法,构建精彩课堂

1. 入情入境,激活思维

《毛诗序》中云:“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。情动于中而形于言。”但情感体验很难进行检测。教学中,教师可通过情境创设来帮助学生深入体会古诗中的情感。

(1)故事导入

以故事导入新课,符合学生的学习特点,能激发学生的兴趣。例如,《杨氏之子》是统编语文教材五年级下册第八单元的一篇课文,本单元语文要素之一是“感受课文风趣的语言”。 教学时,教师就要围绕本课内容重点指导学生感受语言的风趣,提升学生的语言感受力。在上课伊始,教师出示故事连环画,同时播放故事录音(如下),要求学生边看边听。

一日,大学士石延年乘马游报宁寺。牵马人一时失控,马惊走,不慎坠马,侍从忙将其扶起,石延年悠悠然笑曰:“幸亏吾石学士也,若是瓦学士,岂不早已摔碎乎?”

接着,教师请学生交流自己的感受,再进行引导:“一句幽默的话能化解许多尴尬。莎士比亚说‘幽默和风趣是智慧的展现’。这一单元我们将一起感受幽默风趣的语言。今天我们先来认识一个机智幽默的孩子。”这样,紧扣单元训练主题,选取与本文主旨相契合的故事,借助云平台音画合一的功能,巧妙地引出课题,大大激发了学生的学习兴趣,为整节课的学习营造了良好的氛围,达到了先声夺人之效。

(2)背景切入

古诗文语言凝练,意蕴深远,令不少学生产生畏难情绪。借助云平台走进古诗文,是助推学生主动学习古诗文的关键。教师可从古诗文背景入手,引导学生探究古诗文的丰富内涵,体验古诗文的深厚情感,这样才能达到深度学习的目标。例如,教学统编语文教材三年级下册的《清明》一诗时,教师提出问题引导学生思考:“上句‘路上行人欲断魂’表达的是一种哀伤的情感,下句‘牧童遥指杏花村’表达的则是一种欢愉的情感。作者到底是想表达喜还是悲?你是如何理解的?”在学生愤悱之时,教师通过云平台推送微课——寒食、清明、上巳三个节日的风俗与故事。这样,借助云平台的资源,展现诗歌的背景知识,带领学生走入诗中,感悟诗歌意蕴,帮助学生理解诗歌的内涵。

(3)情境切入

古诗是以文字形式勾勒画面、构建意境的。古诗文的画e39de2d47a356c33b0bfe91fd42a80ad面、意境是诗人思想的表达、情感的抒发。教学时,借助云平台构建生动、直观、形象的画面,引导学生进入意境,感受古诗文诗中有画、画中有诗的特点,能让学习真正发生。例如,统编语文教材三年级上册的《饮湖上初晴后雨》一诗,是苏轼对西湖美景的描写,具有典型的意境美。为了深刻理解这首诗的意境之美,教师借助云平台中的西湖VR全景导览系统,突破时空间限制,让学生身临其境般云游西湖,直观感受西湖晴天“水光潋滟”、雨天“山色空蒙”的绝世之美。学生感受到作者以精当传神的语言展现的西湖之美,对诗歌产生了深刻的体悟。

(4)演绎体验

统编语文教材中的一些古诗文具有较强故事性,很适合表演。教学时,教师可以引导学生对故事情节、人物形象进行想象、补充,并演绎故事,让古诗文“活”起来。例如,教学统编语文教材三年级上册《司马光》一文时,教师先让学生观看微课《如何编排课本剧》;再让学生对课文进行创编和演绎;同时,教师通过多媒体创设树荫浓密的农家庭院的背景。学生依照文本内容大胆演绎。在表演的最后,学生齐声诵读:“聪明机智的司马光,见义勇为的好榜样!好榜样!” 这样的演绎体验,拉近了学生与文中人物的距离,让学生理解了文章的主题意蕴,形成了有效的体验,使学生的表达思维得到发展,学习能力得到提高。

2. 多样朗读,浸润心灵

朗读是古诗文教学的重要方法,也是衡量学生语文能力的重要因素之一。教学古诗文时,教师可利用各种交互平台,引导学生进行朗读实践,提升学生的朗读水平。

(1)牵情而读

在古诗文教学课堂上,很多学生的朗读浮于表面,致使教学收效甚微。朱光潜先生认为,学词必须“入境”。想象画面,是“入境”的重要途径。为此,教师可借助云平台推送的丰富视听资源,让文字变成画面,激发学生的想象力,促进学生感受古诗文。例如,教学统编语文教材五年级上册的《长相思》一词时,在学生初步理解词意的基础上,教师首先抓住“词之言长”的特点,通过一段视听画面,引领学生想象上阕写行之难、下阕写思之切的真切、细腻、鲜活的画面,感受纳兰性德身在异乡、梦回故园的意境。接着,教师配以背景音乐,以描摹性的语言再次激活学生想象:“帐外风雪交加,大雪下了一更又一更,将士们睡不着,纳兰性德更是难以入眠,故园那温馨、美好的一幕幕又浮现在眼前——(学生想象补白);故园的日子那么温馨美好,然而,这里没有……只有……(学生想象补白);读着,读着,你读出了词人怎样的内心?”这样想象,故园情景与眼前行军的情景形成强烈的反差,给学生以强有力的震撼。学生带着这种体会在悲缓的音乐声中饱含深情地诵读,更深刻地体会到了诗人的情思。

(2)读议结合

古诗文的教学应把阅读与鉴赏有机结合,引导学生以说、读、议等形式感受关键词句,并互动交流。例如,教学统编语文教材五年级上册的《示儿》一诗时,一个学生提出问题:“陆游悲伤的是‘不见九州同’,‘九州同’有那么重要吗?”教师让学生一起重读原诗,并向学生推送陆游弥留之际的社会背景资料,要求学生将触动自己心扉的地方截屏,并在小组内讨论交流。在小组汇报时,一个小组代表这样说:“当时山河破碎,城市萧条,遗民泪尽。曾经的北宋都城繁荣昌盛,国泰民安,后遭金兵肆虐。陆游亲身经历了一切,因百姓流离失所而极度悲痛,把所有的悲痛融到这首诗中。可以看出,他有着真挚、深沉的爱国情怀和崇高的民族气节。”基于云平台,教师引导学生进行个人思考、小组讨论,使课堂学习层层深入。

(3)读辨结合

优秀的朗读者都有一对“金耳朵”。在古诗文教学中,教师可先利用云平台资源中的名家范读音频引导学生进行辨析,再让学生朗读。例如,教学统编语文教材三年级上册的《望洞庭》这首诗时,教师先请学生尝试自读;再播放名家示范音频,请学生仔细辨析:“注意音频中这位老师的停顿、语调、重音等,想想他为什么这样读。通过听读,你悟出了作者内心流露出怎样的心情?”最后,学生取长补短后再次诵读,将洞庭湖的醉人之美展现出来。对比辨读,使学生的朗读鉴赏能力得到提升。

3. 有效练笔,能力迁移

(1)补写

语言运用是语文核心素养的重要内容之一。在课堂教学中,教师要善于抓住文本的语言空白处,引导学生进行补写,体会语言表达的特点,获得思想的进阶。语文教材中的古诗文语言相当精练、跳跃、含蓄,给读者留下许多艺术空白。教师要善于引导学生在这些空白处进行补充,二度创作文本。例如,教学统编语文教材六年级上册的《伯牙鼓琴》一课时,教师设计这样一道填空题:“伯牙得遇知音,欣喜万分,笑曰:‘善哉!善哉!_________!’”请学生大胆想象,放大细节进行补写。然后,教师通过“畅言授课助手”APP选择学生的精彩补写内容,投射到大屏幕上,并请作者上台朗读,分享补写的内容。学生兴趣高涨,表达欲望强烈。补写环节的设计,丰富了学生的语言积累,有效地实现了学生与作品的共鸣、共情。

(2)改写

对统编语文教材中的一些具有叙述性、画面感的古诗文,教师可引导学生展开丰富的想象,以素描的方法进行改写,化诗为文。例如,统编语文教材五年级下册的《闻官军收河南河北》,是一首具有明显叙述性的诗歌。课堂上,在学生理解诗歌意思的基础上,教师出示一幅当时杜甫生活的情境图,要求学生结合当时的背景,将诗歌改写成一篇散文。这样,激活了学生的思维,调动了学生的经验,让学生与作者产生了情感共鸣。

(三)拓展延伸,启智增慧

1. 化用古诗,融通生活

古诗文教学切不可局限于文本,画地为牢,应巧设语境,与当下生活融通,找到学生与古人的情感共通点,引导学生巧借古人诗句表达自己的思想情感。

例如,在学生有一定的古诗文积累量后,教师通过古诗学习微信小程序向学生推送课后竞猜题。

(1)我向王芳请教怎样使自己的作文在选材上有新鲜感。王芳微笑着说,答案就在朱熹写的诗句 里。

(2)外公年轻时离开家乡到合肥工作,再回故乡时已是两鬓斑白的老人了。望着曾经生活过的地方,外公不由得借贺知章的诗句表达自己的感慨 。

这样,引导学生化用古诗文表达思想情感,用经典浸润心灵,学以致用,提升了学生的语言表达能力。

2. 拓展认知,丰富视野

古诗文教学不能止于课内,教师应结合文本,引导学生从一首诗、一篇文章的学习到一类诗歌、一组文章的阅读,做到课内外连接、课文与经典连接。例如,教学统编语文教材四年级下册的《芙蓉楼送辛渐》后,教师要求学生在古诗文学习APP上学习其他名家的送别诗,如《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《送杜少府之任蜀州》《送友人入蜀》等。学生通过线上听名家示范朗读录音,进行朗读、背诵,系统会进行智能评分和错误分析。这样,学生学习兴趣高涨,知识视野更开阔。可见,借助云平台拓展学习,实现“教—学—评”一体化,能有效提高学生的古诗文学习主动性和实效性。

总之,云平台环境下的古诗文教学,真正实现了对传统教学模式的有效突破,使语文课堂变得直观、开放、富有体验感,提高了教学的精准性和高效性,真正实现了学生主动建构知识、发展语文核心素养的目标。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 王红霞.基于儿童立场的小学语文古诗词教学[J].小学语文教师,2022(4):4-9.

[3] 徐兵.从文学史视域观照古诗词特点:统编教材古诗词选录特点及教学建议[J].语文建设,2021(12):56-58,74.

[4] 苏静.统编版古诗怎么教:写给小学语文老师[M].上海:华东师范大学出版社,2021.

[5] 鲍道宏.统编版小学古诗词赏析与教学[M].上海:华东师范大学出版社,2022.

[6] 柏玉萍.运用视听新媒体提升小学生朗读水平[J].小学语文教师,2023(3):32-34.

(责编 韦 雄)

[基金项目]本文系2022年安徽省教育信息技术研究课题“基于云平台的小学语文古诗词混合式教学的实践研究”(课题立项号:AH2022094)的阶段性研究成果。