指向“教—学—评”一体化的习作“学习圈”的构建与实施

【摘 要】在习作教学中,建构“教—学—评”一体化的习作“学习圈”,可将教师的教、学生的学以及对学习的评价高度融合在一起。它改变了教师固化的教学模式,促使其学会从学习目标出发,立足学生的现状去重组教学内容,设计评价标准,复盘教学过程,适时调整策略,逐步从知识的传播者转变为学习的引导者,真正实现从“教为中心”走向“学为中心”,帮助学生逐步积累习作经验,提升习作能力。

【关键词】“教—学—评”一体化;习作“学习圈”;习作教研

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称《课程标准》)在“评价建议”中提出:教师应树立“教—学—评”一体化的意识,科学选择评价方式,合理使用评价工具,妥善运用评价语言,注重鼓励学生,激发学习积极性。在习作教学中,建构“教—学—评”一体化的习作“学习圈”,可将教师的教、学生的学以及对学习的评价高度融合在一起,以凸显目标、内容、过程、评价的一致性。

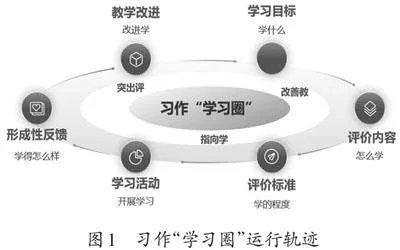

依据“教—学—评”的内涵指向,习作“学习圈”双轨运行(如图1)。从教师教的角度来看,要在习作目标的统领下,设计与之对应的评价内容、标准,以评价为导向,开展一系列学习活动。要注重形成性反馈,以评价改进教学,最终审视学习目标的达成情况。从学生学的角度来看,习作“学习圈”充分体现“学为中心”,形成了从“学什么”“怎么学”到“学得怎么样”“改进学”的学习路径。不难看出,评价贯穿始终,评价结果既是上一轮教学实践的终点,又决定了新一轮教学活动的起点。总之,双轨运行指向学,突出评,改善教,最终实现学生习作能力的全面提升。

一、对接课标和教材,明确习作目标

日常教学中,部分教师对教材的解读缺少系统性,导致教与学的目标不一致,评价标准模糊,习作教学效果不佳。不少学生因教师随意拔高习作要求而对习作产生了畏难情绪。不知道写什么,不知道怎么写,成了学生常见的难题。为了解决这些问题,教师需要对接课标,研究教材,转变理念,明确教与学的目标。

先看《课程标准》。它从不同维度明确了学段要求,要求教师的教、学生的学、对学生学习的评价均围绕共同的目标展开。基于《课程标准》,教师应对“怎样教”“如何学”“学得怎么样”进行整体思考。

再看统编教材。它按照学生习作能力发展的特点,编排习作单元和单元习作。其中,习作单元构建了一个以习作能力培养为核心目标的闭环结构,体现习作训练的系统性、针对性和可操作性。单元习作则大都与单元课文密切关联。教材将习作难点分解成若干个小点,通过“字词句运用(词句段运用)”、小练笔、习作三管齐下。

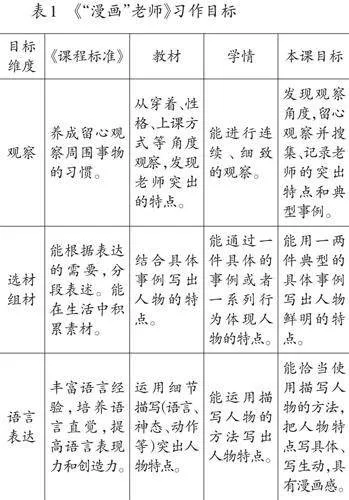

基于此,习作教学目标的制定可以从《课程标准》、统编教材与学情三个方面出发,分析《课程标准》相关要求,把握教材核心内容,分析学生最近发展区,通过细化梳理,明确学习方向与要求。以统编教材五年级上册《“漫画”老师》为例,依据上述方法,可以精准定位习作起点,研定习作目标(如表1)。

二、设计学习活动,制定评价标准

在确定了清晰的教学目标后,接下来的核心任务便是系统规划和推动学习进程。要根据具体、可操作的学习活动,确定评价内容,制定评价标准,让学有方向,评有依据。

(一)三个维度推动活动进阶

在习作教学中,学生通常围绕“选材与组材”“语言表达”“书写与修改”三个维度开展学习活动。从宏观视角看整组学习活动,教师需要把握学生真实的习作起点,明确不同学习活动之间的内在逻辑,从不同维度推动学生逐步进阶。从微观层面看单个学习活动,教师需要锁定学生习作能力的生长点,实现习作能力的有序提升。无论是整组学习活动的规划还是单个学习活动的实施,都要求活动逻辑严密、层次分明,学习过程逐步深入、环环相扣。

《“漫画”老师》围绕习作目标,从三个维度设计了以下四个学习活动:(1)细致观察,捕捉特点,选出最具“漫画”色彩的教师;(2)匹配事例,凸显特点,选择最具“漫画”效果的事例;(3)范例引领,示范表达,巧用“漫画”式幽默夸张的语言;(4)分享互猜,选用锦囊,修改凸显“漫画”老师的鲜明形象。四个学习活动循序渐进,确保习作目标有效落实。同时,在“语言表达”维度上体现分层进阶,鼓励学生在恰当运用方法把人物特点写具体的基础上个性表达,满足不同层次学生的学习需求,让习作目标深入人心。

(二)三个阶段开展过程评价

在完成习作目标定位的基础上,分阶段开展评价有助于提升学生的习作能力。根据需要,可从习作的准备、实施与反馈三个阶段确定评价内容和评价标准。准备阶段重在评价前移,即在教学前通过组织学生自评自测的方式进行预热和诊断学情,指导学生去观察、体验、调查,为解决“写什么”做好准备。实施阶段重在将评价贯穿学程,以评价反馈促进教学改进,为“怎么写”提供有效支架。反馈阶段重在综合运用评价标准,在分析改进中,引导学生思考“写得怎么样”,不断提升学力。

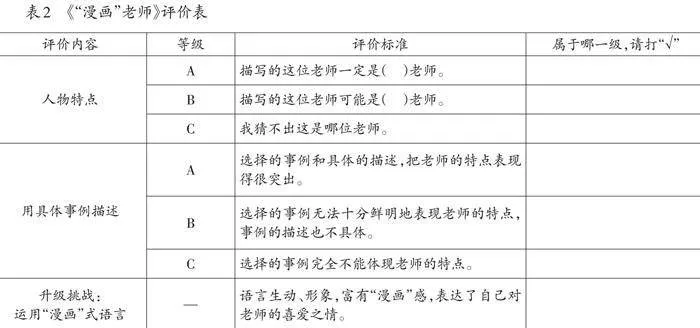

以《“漫画”老师》为例,在反馈阶段可以对接目标,嵌入评价内容及标准,引导学生在自评、互评、修改习作中提升写人的能力(如表2)。

三、强化复盘迭代,改进教学行为

指向“教—学—评”一体化的习作“学习圈”旨在同步推进学与教,实现两者的深度融合与互相促进。

(一)开展课堂观察

在学习活动中,教师可以通过开发一系列课堂观察表,聚焦学生的学习,关注学生的综合表现,真正实现从“观课”转向“察学”。在学习能力的评估上,通过实施前测与后测,进行对比分析,科学地衡量学生习作能力与提升幅度;在学习形式的考查上,确立明确的观察基准,细致观察并记录学生个体、学习小组乃至全班在课堂上的表现及其学习效果;在学习方法的评判上,则着重观察学习支架的运用、练笔时间的分配、修改习作的频次等具体行为,并准确记录相关数据。源自课堂一线的观察成果与评价反馈,构成了优化习作“学习圈”的基石。

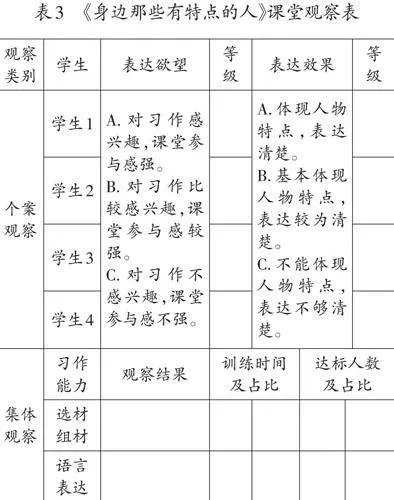

以统编教材三年级下册《身边那些有特点的人》为例,教师设计了课堂观察表(如表3)。观察发现:在选材组材方面,教师引导学生从教材提供的词语想开去,联系日常生活,选择具有显著特征的人物作为写作对象。超过90%的学生从单一关注人物外在特征转向深入挖掘人物内在品质。这体现了教学引导的有效性。在语言表达方面,学生已掌握围绕中心意思构建段落及简述事件的基本技能,但对他们而言,借助具体事例突出人物特点,仍有一定的挑战性。为此,教师创设例文支架,从精读课文中寻找支点,为学生提供了细致描写人物对话与动作的方法。超过80%的学生能够运用这些技巧,提升写人的能力。

(二)进行学教反思

在课堂观察的基础上,从不同维度出发,进行全面而深入的反思,有助于改进教学。首先,可针对学生的学习行为与表现,关注影响学生习作能力提升的关键因素。这些因素既可能源自学生自身,如学习动力、学习基础等,也可能来自外部,如课堂氛围、教学资源等。结合两个方面的因素,对学生的学习品质(包括学习态度、学习习惯及创新能力等)进行评价,能更全面地掌握学生的学习状态。其次,可针对教师的教学行为进行分析,包括提问方式、反馈机制以及课堂调控方法等。教师通过复盘教学过程,发现教学行为对学生学习成效的潜在影响,从而改进自己的教学策略。最后,回顾备课环节,对习作支架的设计、练笔时间的安排、评改方式的选择等进行深入分析,针对当前教学中存在的问题与不足,明确教学改进的方向。

这样,从关注学习品质到审视教学行为,再到深入探讨备课环节,教师获得了自我提升和教学创新的契机。

(三)调整教学策略

评价结果是改进教学的重要依据。对于习作中的共性问题,教师可进行集体指导,解决学生普遍存在的困惑;对于习作中的个性问题,教师可结合学生的差异进行个性化指导,以满足不同层次学生的学习需求,确保学生在原有起点上实现不同程度的提升。教师要依据学生的具体表现,从提问是否有效、课堂评价指向是否明确、对课堂生成能否灵活把握等角度,改变教学理念,优化教学内容,创新教学方法。

比如,统编教材六年级上册《变形记》是一篇想象类习作。学生习作时出现的共性问题是选材范围狭窄,想象不够丰富,内容无法吸引人。究其原因,主要在于缺少关键问题设计和深度追问,未提供合适的语言表达支架。同时,学生未将自己代入变形后的角色,未走入变形后的情境。基于对问题的具体分析,课上可作适当调整和优化:(1)创设变形氛围,时刻引导学生代入角色,以“新身份”交流。(2)指导学生细读教材,借助教材范例,发现可以从日常生活的细微之处及事物的固有特性出发,拓宽选材视野。(3)强化关键问题引导与思维拓展。如当学生聚焦于教材中“路灯见证路边故事”的范例时,教师应进一步引导学生探讨作者这样选材的原因,从而发现路灯位置固定、夜晚照明的独特属性,启发他们想象不动之物的种种奇妙经历。(4)提供表达支架。教师引导学生通过品读课文《花之歌》中的精彩片段,领悟作家如何巧妙地从“物”的视角展开想象、个性表达,从而让自己创编的故事更加引人入胜。

“教—学—评”一体化的习作“学习圈”的建构和实施,改变了教师固化的教学模式,促使其学会从学习目标出发,立足学生的现状去重组教学内容,设计评价标准,复盘教学过程,适时调整策略,逐步从知识的传播者转变为学习的引导者,帮助学生积累习作经验,从“学一篇”跨越到“通一类”。

参考文献:

[1]杨向东,崔允漷.课堂评价:促进学生的学习和发展[M].上海:华东师范大学出版社,2012:26.

[2]余琴.理解教材意图 体现类别意识 展开指导过程:观摩2021年浙江省小学语文学科教学活动评审的思考[J].教学月刊·小学版(语文),2021(12):8-12.