小学科学教学中学生动手操作能力培养初探

【摘要】在小学科学教学中培养学生的动手操作能力,有助于增强学生学习与应用科学知识的意识。文章从趣味性、动态性、实践性三个方面入手,简要阐述小学科学教学培养学生动手操作能力的原则。在此基础上,文章进一步探究培养学生动手操作能力的策略,并从设计自主实践环节、创设趣味实践情境、传授实践操作方法、开展科学实验活动、探究生活实践问题五种方法切入,具体分析如何在小学科学教学中培养学生动手操作能力。

【关键词】小学科学;动手操作能力;原则;策略

作者简介:梁瑞红(1973—),女, 广东省广州市第四中学附属芦荻西小学。

在传统的小学科学课堂上,部分教师在实施教学活动时存在重理论、轻实践的问题,导致学生虽然能理解科学知识,但是无法做到对科学知识的灵活运用。为了改变上述教学现状,教师应从培养学生的动手操作能力出发,调整教学理念,优化教学方法,引导学生应用科学知识,从而促进学生扎实掌握科学知识、熟练运用科学知识。

一、小学科学教学培养学生动手操作能力的原则

(一)趣味性原则

兴趣是最好的老师,是学生有效学习科学知识、应用科学知识的不竭动力。基于此,在开展小学科学教学时,教师应运用直观的方式呈现科学知识,调动学生的学习兴趣,让学生能在兴趣的驱动下思考科学知识[1]。在开展科学教学时,教师应遵循趣味性原则,有效设计科学教学策略,激发学生的科学学习兴趣。

(二)动态性原则

动态性是指学生学习、理解、应用科学知识的过程是变化发展的,他们会不断产生新的思考、出现新的问题。科学教学中的动态性原则,要求教师做到教学时全程细致观察学生的学习状态,对学生出现的变化进行及时反馈,根据学生的学习情况调整教学策略,以深化学生对科学知识的理解。在开展小学科学教学时,教师应遵循动态性原则,让学生在动态学习中扎实掌握科学知识,以及动手操作技巧。

(三)实践性原则

实践性原则是保证科学教学成效的根本原则。学生要利用科学知识解决实际问题,还要用科学思想指导自己的生活实践。对此,在小学科学课堂上,教师应基于实践性原则,设计以实践为主的教学策略,并组织学生围绕实践策略进行操作练习。如此,既可以提升科学教学的成效,又可以提高学生的动手操作能力。

二、小学科学教学培养学生动手操作能力的策略

(一)设计自主实践环节,为学生提供动手操作的机会

在小学科学教学中,自主实践环节是锻炼学生动手操作能力的重要机会。教师需要弱化自身对学生的影响,保证学生按照自己设计的实践操作内容进行实践尝试[2]。

PM4Hfy3o/BvSk4goeIUhWg==以苏教版科学四年级上册“弹力”的教学为例。教师需要让学生掌握弹力的特点、理解拉力与弹簧拉伸长度的关系、学会使用测力计测量力的大小。对此,教师可以将教学分成两个环节,第一环节为引导学生认知有关弹力的基础知识,第二环节为组织学生自主应用弹力的知识。在第一环节中,教师可以拿出橡皮筋、钢皮尺、海绵等物体,为学生展示如何在上述物体上施加一定的力,并让学生观察这些物体的变化情况。学生能够看到物体的形状在教师施加力时发生变化,在失去外力时恢复原样。由此,教师可以引导学生认识弹力的含义。此外,教师还可以带领学生思考拉力与弹簧拉伸长度之间的关系,即弹簧的拉伸长度与它所受到的拉力成正比。以上述知识为基础,教师可以指导学生设计自主实践活动,让学生使用弹簧测力计测量提起不同物品(文具盒、鞋、水桶、凳子等)需要使用多大的力。在自主操作中,学生需要注意三个事项:一是知晓测力计上每一大格、每小一格表示多少牛顿;二是测力时,要让弹簧测力计内的弹簧轴线方向跟所测力的方向在一条直线上,且弹簧不能靠在刻度盘上;三是不能超量程使用弹簧测力计。

教师在划分课堂教学环节后,为学生设计具体的实践内容,有助于学生顺利完成动手操作实践,进而有效提高动手能力。

(二)创设趣味实践情境,激发学生的动手操作热情

为了更好地激发学生的动手操作热情,教师可以采取创设趣味实践情境的方式实施科学教学活动[3]。具体而言,教师可以借助展示课件、播放视频、现场演示等方式,营造充满趣味的科学课堂氛围。

以苏教版科学四年级上册“浮力”的教学为例。教师需要组织学生在实际操作中了解以下知识:水中的物体,无论沉浮,都受到水的浮力;物体在水中的沉浮规律。对此,教师可以创设趣味实践情境,采取一边展示实践材料,一边启发学生思考的方式,调动学生的积极性。在此基础上,教师还要鼓励学生参与课堂活动,让学生亲自动手操作。在组织学生观察物体的沉浮现象时,教师可以展示一些物体,如小木块、苹果块、铁夹、塑料尺、羽毛、石块、蜡烛等,同时提出问题:“同学们,若是将这些物体依次放入水中,你认为哪些物体会像小球一样漂浮上来,哪些会沉下去?”由此,可以引发学生思考,激发学生想要动手操作的热情。教师鼓励学生说出自己预测的结果,如果有学生认为木块放入水中会浮着,教师就可以引导学生将木块放入水中进行验证;如果有学生认为苹果块放入水中会沉入水底,教师也可以引导学生亲自

验证。

教师创设趣味实践情境,带领学生学习科学知识,有助于激发学生动手操作的热情,进而为学生后续的学习打下坚实的基础。

(三)传授实践操作方法,提高学生的动手操作技能

在小学科学课程中,为了保证学生做到规范操作、高效探究,教师需要基于科学知识,传授学生实践操作的方法,让学生可以按照规范的操作流程完成科学操作[4]。在传授学生实践操作方法时,教师需要采取“文字介绍+实际演示”的方式,保证学生内化知识。

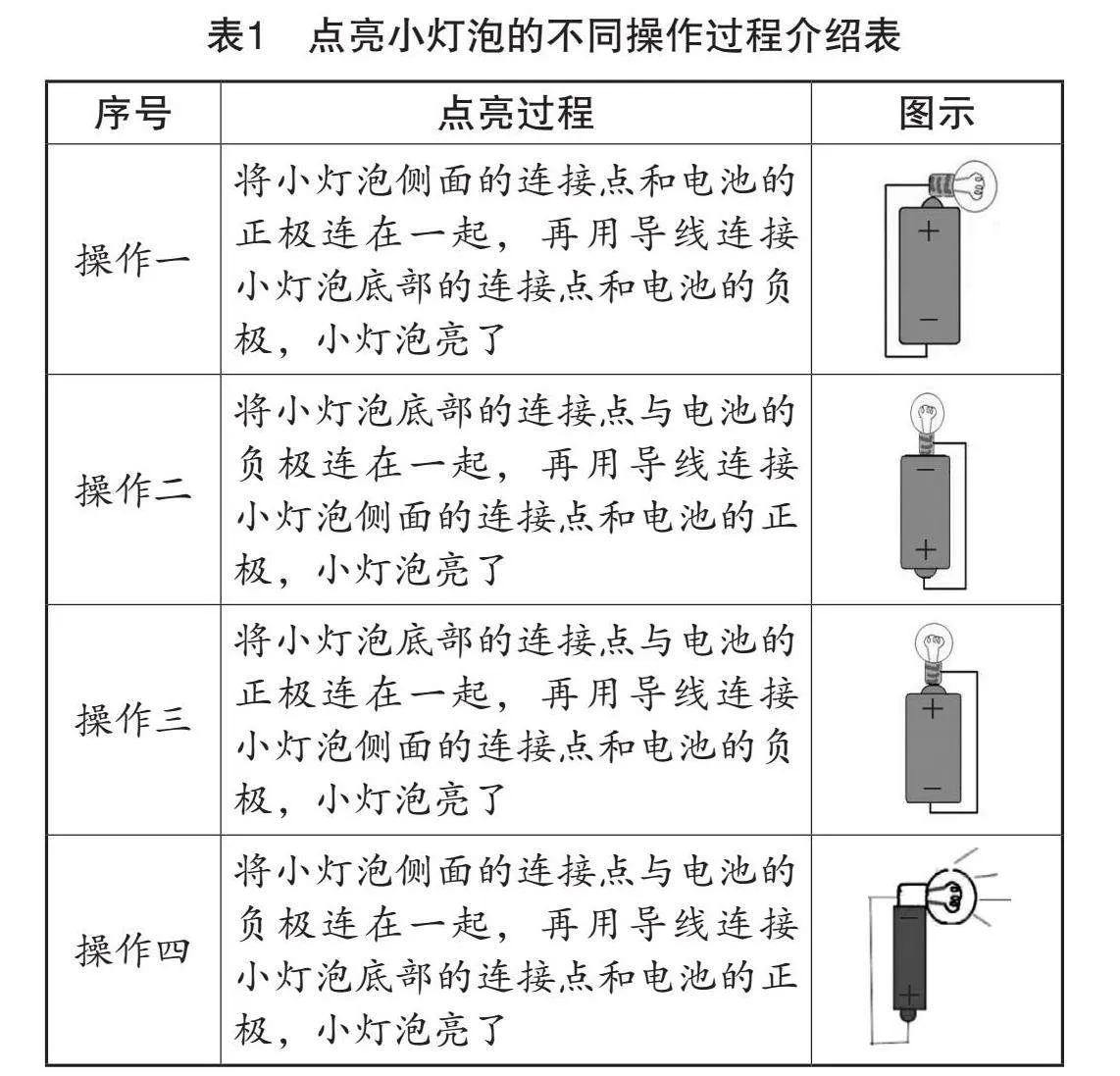

以苏教版科学四年级上册“点亮小灯泡”的教学为例。教师需要引导学生完成点亮小灯泡的实践操作,让学生掌握正确连接电路的方法。首先,教师可以为学生展示一个真实灯泡,并让学生观察灯泡内部结构。在直观的观察中,学生能看到玻璃泡、灯丝、金属架、连接点。其次,教师可以拿出一块电池、一条导线,为学生演示点亮小灯泡的过程(如表1所示),并引导学生思考小灯泡是如何被点亮的。再次,在演示点亮小灯泡的过程后,教师需要演示无法点亮小灯泡的情况。最后,教师可以基于演示的内容,让学生总结能让小灯泡变亮的方法,即电路应是一个闭合电路,保证电流按照“正极→连接点→金属架→灯丝→金属架→连接点→负极”的顺序流动。

教师带领学生完成“点亮小灯泡”课程知识的学习,并向学生传授能让小灯泡变亮的方法,有助于激发学生自主实践的动力。

(四)开展科学实验活动,锻炼学生的动手操作能力

在组织学生开展科学实验活动时,教师可以引导学生划分小组,并为每个小组提供相关的实验材料[5]。这样,可以提高学生合作学习的能力。

以苏教版科学四年级下册“水受热以后”的教学为例。教师需要让学生借助科学实验活动,思考两个问题。第一,水受热以后形态会发生怎样的变化?第二,水在沸腾的过程中温度会呈现怎样的变化规律?教师可以引导学生将整个实验过程分成三部分,第一部分是冰块融化成水的过程,第二部分是水从受热到沸腾的过程,第三部分是水沸腾后的变化。在实验的过程中,学生需要认真观察冰块的变化情况、记录温度的变化数据。这些实验数据是学生后续分析问题的依据。在完成科学实验后,教师可以引导学生依据实验数据绘制曲线图,并要求学生汇报实验结果。学生经过小组合作实验,可以得出以下成果:冰块在开始融化前温度会持续上升;冰块开始融化时的温度是0 ℃;冰块在融化的过程中,温度保持不变;水沸腾前,温度持续上升;水沸腾时的温度是100 ℃;水在沸腾的过程中,温度保持不变;停止加热后,烧杯中的水面下降了。

教师组织学生以小组合作的方式完成实验,有助于提高学生的动手操作能力,让学生更深入地理解科学知识。

(五)探究生活实践问题,增强学生的动手操作意识

为了培养学生勤于思考生活问题的习惯,教师可以联系生活,引导学生动手操作、用科学知识解决

问题。

以苏教版科学四年级下册“用种子繁殖”的教学为例。教师可以联系日常生活中常见的种子繁殖问题,引导学生思考,强化学生的动手操作意识。教师可以引导学生结合自己的生活经验思考种子是如何繁殖的、需要哪些繁殖条件。经过思考,学生能够知晓种子繁殖需要土壤、光、水等条件。为了帮助学生验证他们的结论是否正确,教师可以带领学生开展科学探究活动。在科学探究活动中,教师需要引导学生掌握种子的基本信息,如形状、颜色、大小等,还需要引导学生认识种皮、胚乳、胚芽等构成部分。此外,教师还应引导学生了解种子的繁殖过程,并让学生做好记录,这是学生后续进行自主操作的重要依据。在记录种子繁殖的过程时,学生需要记录不同种子的发芽条件,如温度、水分、光照、埋种深度等。

教师以联系生活的方式,引导学生思考“用种子繁殖”的科学知识,并鼓励学生自主完成繁殖种子的任务,有助于增强学生的动手操作意识。

结语

综上所述,在小学科学课堂中,教师应重视培养学生的动手操作能力,强调学生深化理解、熟练应用科学知识的过程。此外,教师还要为学生提供动手操作的机会、激发学生动手操作的热情,切实让学生在科学实践中锻炼自己的操作技能、筑牢规范操作的意识。

【参考文献】

[1]孙申英,张倩.小学科学教学中信息技术运用与动手实践的结合路径分析[J].科幻画报,2023(6):81-82.

[2]苏树芳.小学科学实验教学中学生动手能力的培养路径[J].天津教育,2023(16):171-173.

[3]金红蕾.科学课堂中学生动手实践能力的培养途径[J].小学教学参考,2022(33):87-89.

[4]王一成.培养学生动手能力,优化小学科学课堂教学质量[J].当代家庭教育,2022(15):76-78.

[5]李溪泉.浅析小学科学教学中学生动手能力的培养策略[J].天天爱科学(教育前沿),2022(5):193-194.