小学语文“思辨性阅读与表达”学习任务群的设计要点及策略

【摘要】“思辨性阅读与表达”学习任务群教学通过引导学生运用比较、质疑、讨论等方式,探究文章观点与客观事实之间的联系,深入研究文学作品的内涵,明辨文章表达的是非善恶等,培养学生的理性思维和思辨、表达能力。基于此,对“思辨性阅读与表达”学习任务群进行概述,研究小学语文“思辨性阅读与表达”学习任务群的设计要点和教学实践措施,旨在提升小学语文教学效果。

【关键词】小学语文;“思辨性阅读与表达”学习任务群;问题;活动

作者简介:顾焱(1992—),女,江苏省苏州市相城区黄埭实验小学。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出,教师要明确学习任务群的定位和功能,综合考虑教材内容和学生情况,设计不同类型的学习任务,依托学习任务整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,安排连贯的语文实践活动。基于此,在小学语文课程中,教师为了培养学生的理性精神和思辨意识,提高学生明辨是非善恶的能力,可以开展“思辨性阅读与表达”学习任务群教学活动,让学生通过完成多种连贯性的思辨与表达任务,养成勤学好问的习惯,学会有理有据地表达。

一、“思辨性阅读与表达”学习任务群概述

“思辨性阅读与表达”学习任务群的目的是在语文教学过程中,教师指导学生运用阅读、比较、推断、质疑、讨论等方式,对课内、课外的文学作品及相关拓展资料进行深入研究,探究文中的观点、事实等内容之间的关系,辨析文中事件或人物的是非或善恶、美丑。此种类型的学习任务群有利于让学生保持好奇心,激发学生的表达欲望,培养学生的理性思维、思辨意识、表达能力等。教师需要引导学生多角度观察和提问,客观、冷静地思考问题,鼓励学生大胆表达个人观点。

二、小学语文“思辨性阅读与表达”学习任务群的设计要点

(一)明确学习任务的指向

对于小学语文课程而言,教师设计“思辨性阅读与表达”学习任务群时,需要增强学习任务群的指向性,明确任务探究的目标,让学生知道每个思辨与表达任务需要自己掌握哪些语文知识,提高哪几项学习能力,提升哪些方面的学科素养等。另外,教师要使学生能够发现任务与任务之间的联系,自觉结合多项任务内容,加深对文学作品的理解,积累更多的语言知识,进而高效达成学习目标。

(二)逐渐增加任务的难度

教师围绕“思辨性阅读与表达”设计多个学习任务时,需要考虑学生的思维特点和认知规律,逐渐增加学习任务的难度,使学习任务群呈现出递进性的特点,让学生通过逐步完成学习任务,提高阅读理解、思辨和表达的能力。教师为了达到这一效果,需要深入了解班上学生的语言能力、思维能力、学习能力等,之后围绕教学内容、结合实际学情,设计由浅入深、由易到难的思辨与表达任务,利用简单任务增强学生学习语文的信心,再利用稍难的任务培养学生的思辨意识。

(三)适当拓展认知的范围

“思辨性阅读与表达”学习任务群对学生提出较高的学习要求。在任务探究过程中,学生需要对文章进行深度阅读,深入理解文章内涵。然而,对于小学阶段的学生来说,他们由于生活阅历较少,辨别能力和思辨能力有待提升,因此难以依靠以往的学习经验完成学习任务。针对这一问题,教师需要适当拓展认知的范围,基于教学内容,补充拓展教学资源,让学生结合相关的信息解读文章内容,与作者或故事人物产生情感共鸣,进而形成自己的看法。

(四)增加任务探究的乐趣

教师为了提高学生完成思辨与表达任务的积极性,需要设计更具趣味性的学习任务,增加任务探究的乐趣,激发学生的探索欲和求知欲,让学生更加主动地参与任务探究活动,逐渐学会辩证分析文中的观点、思想等,提升学习效果。

三、小学语文“思辨性阅读与表达”学习任务群教学实践措施

(一)创设问题情境,在解读中培养思辨意识

教师为了培养学生的思辨意识,可以围绕教学内容,创设多样化的问题情境,通过引导学生提出开放性、质疑性、哲理性的问题,使学生在问题讨论与解答中,加深对文章内涵的理解。

1.提出开放性问题

针对小学低年级学生,教师开展“思辨性阅读与表达”学习任务群教学时,需要注重保护学生的好奇心,引导学生主动阅读课文,使学生能够针对课文内容和拓展资料,多问“为什么”,发现相似事物的异同点,同时鼓励学生积极表达、自由表达。教师可以围绕课文布置多个开放性阅读探知任务,让学生在阅读过程中主动提出开放性问题,在思辨、讨论中深刻理解语文知识,形成一定的思辨意识[1]。

以统编版小学语文二年级下册识字单元第3课

《“贝”的故事》教学为例,首先,教师布置识字任务,带领学生阅读课文,让学生认识“骨”“漂”

“随”“损”“财”等生字。其次,教师结合多媒体课件,布置开放性阅读任务,让学生自行探索相似汉字的异同点,提出相关问题。具体来说,教师播放“贝”字演变的视频,让学生了解“贝”字从甲骨文到现代汉字的写法变化。另外,教师展示与“贝”有关的其他汉字产生的场景,如购物场景等,引导学生针对汉字提出问题,如“‘购’‘财’‘赚’等字都有‘贝’字旁,但是读音和意思都不相同,如何进行区分?这些字之间有什么内在联系吗?”针对此类问题,教师引导学生结合有关汉字拆分的图片进行思考和讨论,分析“贝”字旁的汉字的内在联系,使学生掌握相关汉字的读法,理解汉字的意思,知道每个字的使用场景,进而提高学生的汉字学习质量。

教师布置关于开放性问题的探知和提问任务,既可以提高学生主动阅读的兴趣,又能培养其思辨和阅读的能力。

2.提出质疑性问题

针对小学中年级学生,教师要重点培养学生辨析、质疑的能力,引导学生深入解读课文内容,探究文中观点与事实的不同之处,或者从不同的角度出发,研究文中观点的科学性,提出合理的质疑性问题,积极表达个人观点,用具体事例证明自己的观点,从而帮助学生形成认知、学会质疑。教师可以针对课文、结合拓展资料,布置阅读、辨析、提问、交流等方面的学习任务,开展关联性探知活动[2]。

以统编版小学语文四年级上册第二单元第6课《夜间飞行的秘密》教学为例,首先,教师布置阅读任务,让学生自行阅读课文,根据其中涉及的科学原理,提出相关问题,如“假设飞机上的雷达损坏,飞机是否还能安全飞行?超声波能用于生活中的哪些领域?”对于这些问题,教师与学生一同讨论,借此使学生能够从更多的角度分析课文内容。其次,教师布置提问任务,让学生根据生活经验、结合生活实例、针对课文内容进行质疑,如“只有蝙蝠能夜间飞行吗?科学家为什么选择用蝙蝠做实验?猫头鹰夜间飞行的原理与蝙蝠是否一样?”最后,教师布置交流任务,针对学生提出的问题提供相关信息,让学生围绕拓展资料展开讨论,探究并说出问题的答案。

教师围绕质疑性问题设计任务,能够使学生掌握辨析、提问的方法,同时拓展其思维。

3.提出哲理性问题

对于小学高年级学生,教师需要重点培养学生的思辨能力和表达能力,引导学生探索课文中的观点与论据之间的联系,辨别课文中的因果关系、总分关系等,鼓励学生根据课文内容提出富有哲理的问题,让学生更加客观、理性地探讨问题,增强表达的条理性、逻辑性,以此感悟课文的深刻内涵。教师可以布置需要进行探究、提问、分析的学习任务,创设能够提高学生分辨能力、促进学生辩证思维发展的教学活动[3]。

以统编版小学语文五年级下册第六单元第15课《自相矛盾》教学为例,首先,教师布置解读任务,让学生自行联系上下文内容,推测“誉”“弗”“立”这几个字在句子中的意思,结合释义理解全文的意思。其次,教师布置因果关系探究任务,让学生分析楚国商人卖货的矛盾点,即矛的锋利无比与盾的坚硬无比产生了冲突。最后,教师布置问答任务,让学生基于课文内容、结合生活经验,提出哲理性问题,通过思辨、讨论与解答,深化对这篇文言文寓意的理解。比如,学生提出如下问题:(1)矛与盾之间的冲突点是什么?(2)“机会不等人”和“机会总是留给有准备的人”这两个观点是否矛盾?同时,学生针对哲理性问题进行探讨,从而理解课文的深层内涵,准确表达《自相矛盾》的寓意。

教师设计哲理探究等任务,能够有效培养学生明辨是非和理性分析的能力,同时使其学会客观阐述个人观点。

(二)创设讨论活动,在表达中培养思辨能力

教师为了进一步提高学生的思辨能力,需要从表达的角度出发,开展更多讨论类的教学活动,设置能够引发学生深度思考和指导学生辨析、交流的学习任务群。

1.开展逻辑表达活动

在“思辨性阅读与表达”学习任务群教学中,教师为了让学生厘清课文内容的前后逻辑,培养学生的理性思维,提高学生的逻辑表达能力,需要围绕课文布置深度阅读等任务,让学生在深入思考、互动交流中形成较强的思辨能力,同时需要借此使学生掌握分析、辩证、推理等思维方法,提升梳理能力、辨别能力等[4]。

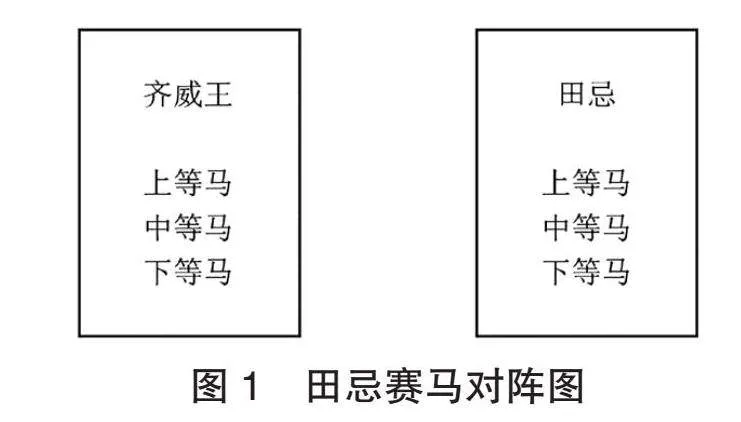

以统编版小学语文五年级下册第六单元第16课《田忌赛马》教学为例,首先,教师布置默读任务,让学生通过独立阅读,了解成语故事的主要内容,以及田忌、孙膑、齐威王的特征。其次,教师布置合作讨论任务,同时展示以下对阵图(如图1所示),让学生探讨田忌赛马的对战思路,并分析孙膑调整马匹对战顺序的原因,通过连线的方式厘清其中的逻辑关系。最后,教师布置表达任务,让学生运用“虽然……但是……”“如果……就……”等关联词,复述故事内容,同时尝试探索其中的逻辑漏洞,解析孙膑的思维过程,以此培养学生的逻辑思维。

教师基于学习任务群,开展逻辑表达活动,能够让学生在讨论与表达的过程中,提高辨别逻辑关系的能力。

2.开展主题辩论活动

“思辨性阅读与表达”学习任务群教学不仅要培养学生的辩证思维、思辨意识和表达能力,还要使学生能够结合具体事例,有条理、有侧重、有逻辑地表达个人观点与立场,表明个人态度,进而提高学生在思辨中表达、在表达中思辨的能力。因此,教师可以基于课文、结合生活实例,布置与主题辩论相关的学习任务,让学生通过逐步完成任务,深化对课文内涵的理解,形成较强的思辨、表达能力[5]。

以统编版小学语文六年级下册第五单元第14课《文言文二则》中的《两小儿辩日》教学为例,首先,教师布置阅读理解任务,让学生结合释义、运用已有经验,自行探究和理解课文中的语句的表层意思,概括主要内容,即《两小儿辩日》讲述了孔子在路上遇到的两个孩童争辩太阳远近的故事。其次,教师布置课文深度解析任务,让学生针对两个孩童辩论的内容,探究每个孩童的论据与观点之间的联系。再次,教师布置拓展思考任务,让学生围绕这篇文言文的内容展开讨论,探讨用事例论证观点的方法。最后,教师以“读书与实践哪个更重要?”为辩题,布置主题辩论任务,让学生自行加入正方或反方,探索与之相符的事例,运用辩证思维进行观点辩论,以此培养学生的知识迁移能力。

教师在主题辩论活动中引导学生逐步完成相关任务,既可以培养其理性精神,又能提升其结合证据反驳他人观点、证明个人观点的能力。

结语

综上所述,教师若想增强小学语文教学的实践性和有效性,可以围绕“思辨性阅读与表达”学习任务群,创设多样化的教学活动,让学生完成多个阅读探知与实践任务,深化对语文知识的理解,同时提升思辨意识和表达能力。

【参考文献】

[1]周雯.聚焦思辨性阅读与表达,构建小学语文高效课堂[J].求知导刊,2023(36):44-46.

[2]王香.小学语文思辨性阅读与表达教学的实践方法[J].教学管理与教育研究,2023,8(24):64-66.

[3]孙中虎.小学语文思辨性阅读与表达任务群的教学策略探析[J].安徽教育科研,2023(34):16-18.

[4]元如英.小学语文思辨性阅读与表达的应用策略[J].新课程导学,2023(30):83-86.

[5]程芳.小学语文思辨性阅读与表达教学初探[J].语文教学与研究,2023(8):93-95.