基于生活化思维的初中道德与法治教学模式的探讨

【摘要】文章以提高初中道德与法治课程教学质量,充分发挥中学思政课程对初中生健全人格、正确三观、良好个性、思政素质及法治素养形成所起育人作用为出发点,从基于生活化思维创设真实情境、基于生活化思维丰富课程内容、基于生活化思维凝聚教学议题三个方面,对基于生活化思维的初中道德与法治教学作出了以部编版教材为主要依据的例谈和思考。

【关键词】生活化思维;初中道德与法治;生活教育;教学模式

作者简介:李叶才(1975—),男,广西壮族自治区贵港市港南区第一初级中学。

生活化思维,是从陶行知生活教育理论中抽象、提炼而来的一种教育教学思维,是一种立足于学科课程教学与学生生活实际间的联系,将学科课程内容与现实世界、日常生活紧密衔接起来,让学科课程教学更契合学生现有学习水平、更能满足学生实际生活需要,且能够持续为学生学习能力提升与成长发展提供助力的教学思维模式。《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》(下称“道法课标”)指出,道德与法治课程是义务教育阶段的思政课,义务教育道德与法治课程应坚持学科逻辑与生活逻辑相统一的原则,帮助青少年学生扣好人生第一粒扣子。由此可见,在初中道德与法治课程教学中,加强生活化思维的运用对初中生身心健康成长与素质能力全面发展具有积极作用与现实意义。

一、基于生活化思维创设真实情境,激活课堂,营造氛围

道法课标倡导创设多样化的学习情境,引导学生在真实情境中主动发现、分析与解决问题,不断提升学生的道德理解能力和价值判断能力[1]。因此,教师要认识到为学生创设与日常生活有紧密联系的真实情境的必要性与关键性。教师可针对当前学生存在的课堂参与度不足、注意力不集中等问题,将寓教于乐思想与生活教育理念有机融合起来,为学生创设别开生面的趣味化生活情境,在改善学生学习问题的同时,营造趣味性、教育性与实践性相统一的课堂教学氛围,提高学生对道德与法治课程内容的理解与接受能力[2]。

例如,在引导学生学习部编版道德与法治七年级上册“认识自己”这一课时,教师针对青少年学生热衷心理测试类游戏的特点,在课程导入环节组织学生做“我是谁?”的心理测试游戏。

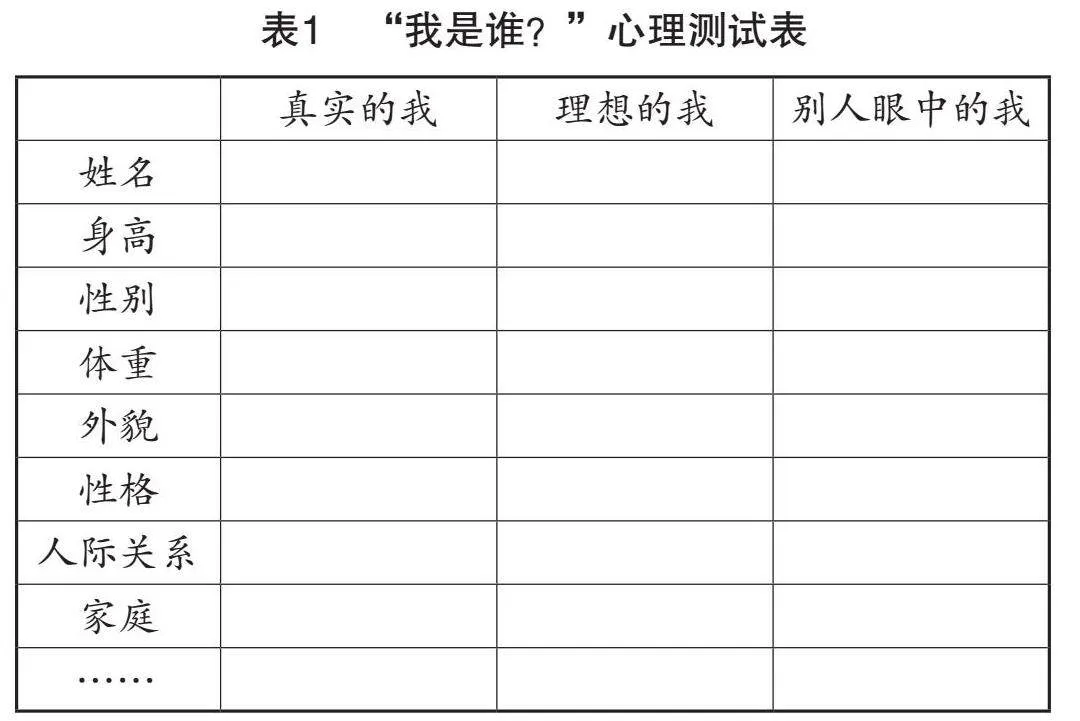

首先,教师让学生准备一张白纸,将其纵向折叠两次,使其分成四栏,在最左侧那一栏竖着写下姓名、身高、性别、体重、外貌、性格、人际关系、家庭、爱好、特长、健康情况与理想十二项内容;写完之后,从左侧第二栏开始,从左至右在白纸上方写下“真实的我”“理想的我”和“别人眼中的我”。学生通过认真聆听教师的操作指令,在白纸上初步构建“我是谁?”心理测试游戏的基本框架(见表1)。

其次,教师鼓励学生根据自己的实际情况,填写“真实的我”与“理想的我”两栏内容。在填写“真实的我”这一栏时,教师要求学生填写真实信息;在填写“理想的我”这一栏时,教师让学生尽情发挥想象与联想,大大方方地写出期冀中的自己。比如:身高那一栏,若是希望自己像篮球运动员那样高大,便可填写“2米”;再如,外貌那一栏,若是希望自己长相出众,则可大笔一挥写下“刘德华”或“奥黛丽·赫本”……如此,学生在宽松、开放、自由的游戏活动氛围的影响下,能够逐步发现真实自我与理想自我之间的差距,生成“我究竟是怎么样的?别人眼中的我与真实的我、理想的我之间的差距有多大?”等迫切求知心理和需求。

最后,教师让学生和同桌组成一组,相互询问对方眼中的自己是怎么样的,如“在你眼中,我有多高、多重?我长得怎么样?我的性格怎么样?”,完成“别人眼中的我”这一栏内容的填写,以此促使学生对真实的自己、理想的自己与别人眼中的自己形成初步认知,进一步认识自我。

在心理测试游戏活动结束后,教师提问:“你们表格中‘真实的我’与‘理想的我’两栏内容有出入的地方多吗?哪些是可以通过后天努力改变的?哪些是不可变更的?对于那些不能变更的地方,你们是否能够坦然接受?‘理想的我’和‘别人眼中的我’两栏内容有哪些相符之处?同桌对自己的评价一定是真实可信的吗?其他同学眼中的自己是怎样的?在现实生活中,应当怎样理性对待他人对自己的不同评价?”以此激起学生思维层面、情感层面与心理层面的波澜,启迪学生不断叩问自己内心的真实想法,加深对自己的认识。此后,教师就可顺势而为地以议题“我究竟是谁?”导出本课内容,引导学生认真听讲、独立思考、合作交流、动手实践,提高学习效率。

二、基于生活化思维丰富课程内容,提炼主题,增强导向

道法课标指出,道德与法治课程要立足学科核心素养导向,以“成长中的我”为原点,将初中道德与法治课程内容有机整合为生命安全与健康教育、法治教育、中华优秀传统文化教育、革命传统教育、国情教育等主题;要坚持学科逻辑与生活逻辑相统一、主题学习与学生生活相结合的原则,选择能够体现社会发展要求的课程内容,引导学生学习和掌握道德与法律的基本规范,实现发展学生学科核心素养的课程目标。

因此,教师应基于生活化思维设计与组织道德与法治教学活动,紧扣学习主题,以贴近学生的实际生活经验为目标拓展与丰富课程内容,增强课程教学的针对性与现实性,让学生在潜移默化中形成正确的价值观,逐步提升思政素质、道德修养、法治素养和人格修养[3]。

例如,在教学部编版道德与法治七年级下册“情绪的管理”这一课时,教师在深耕教材的基础上,明确本课所属的学习主题为“生命安全与健康教育”后,制订本课教学目标—让学生懂得管理、调节情绪的多种做法;了解情绪表达不仅关乎自身身心健康,还会影响人际交往;掌握安慰他人、正确对待自己各种情绪的技巧。

此外,教师对本课教学内容进行了基于生活化教育思维的整合。在指导学生学习情绪表达板块的内容时,教师组织学生在课堂上开展情绪表演活动[4]。首先,教师出示以下词汇,如开心、兴奋、惊讶、恐惧、悲伤、嫌恶、愤怒……让学生在课堂上以小组合作的形式,对以上词汇做出相应的表情、姿态与肢体动作。

为使学生的情绪表达更为准确,在表演开心时,教师让学生回想最近一周发生的开心的事情,如考试考了满分,家长和老师表扬了自己;在表演惊讶时,让学生想象同学突然送给自己一份惊喜礼物的情形;在表演恐惧时,让学生联想恐怖片演员看到可怖场景或事物时的反应……

在某个学生根据词汇表演情绪时,教师要求其他小组的学生根据表演学生的肢体动作,猜测其表演的情绪状态。表演活动结束后,教师让学生分享自己在观看同学演绎时的内心感受。如此,通过积极参与情境表演活动,学生认识与感知到情绪具有感染力,即便没有直接的语言交流,他人也能够通过观察别人的微表情、肢体动作等感受到他们的情绪,进而初步体会到管理情绪、合理调节负面情绪对于自身身心健康与人际交往所具有的影响和作用。

在指导学生学习情绪调节板块的内容时,教师设计了两个综合实践主题:一为个人情绪的调节和管理,二为帮助他人调节与管理情绪。

在组织学生围绕“个人情绪的调节与管理”的主题展开综合实践时,教师创设了一个生活化教学情境,让学生想象“自己将一个秘密告诉了好朋友,并再三叮嘱朋友不要告诉别人。但几天后,自己的秘密却被好几个同学知道了。因此,自己十分生气”的情形,以此引导学生主动关联自身的主观情感体验与现实生活经验,发自内心地生成因朋友背叛自己的愤怒情绪,因自己秘密被公之于众的胆怯、羞涩情绪和因朋友食言导致友谊破裂的悲伤情绪等,并鼓励学生运用恰当的表情、姿态与动作传达出自己的真实情绪。

在充分调动学生的情感情绪后,在学生情绪将要爆发之际,教师一转话锋,以问题“在这种情形下,应当怎样控制自己的情绪呢?”调整学生的思路,促使学生设身处地地思考与探讨管理自身情绪的有效做法,从而帮助学生掌握转移注意力、做放松训练、找个地方合理宣泄等进行情绪管理和调节的正确方法,锻炼学生的情绪管理和调节能力,让学生学会用合理的方式方法宣泄负面情绪,实现身心健康成长。

在组织学生围绕“帮助他人调节与管理情绪”展开综合实践时,教师引导学生从上述情境中脱离出来,以旁观者的视角思考与探讨安慰秘密被公开同学的情绪以及避免同学之间发生冲突的做法。学生提出了各种各样的方法。比如,在同学陷入被朋友背叛的悲伤情绪时,首先,自己可安慰他的情绪,并为他做一些体贴的事情,如给他倒一杯水,询问他需要什么帮助,等等;其次,做一个耐心的聆听者,听他讲述内心的想法,并委婉地向其提出自己的看法;最后,帮助他转移注意力,带他做一些能够放松心情的活动。又如,当同学无比愤怒,将要与朋友发生冲突之际,自己可作为双方的调解人,从客观与理性的角度帮助同学传达彼此的想法,化解二人的矛盾,以此规避危险状况的发生。

通过开展上述活动,学生不但能够更为切实地感受与体会到情绪管理在人际交往中的重要性,掌握安慰他人、帮助他人调节情绪的技巧和方法,还能提升人际交往能力。

三、基于生活化思维凝聚教学议题,合作探讨,升华体验

议题式教学,是高中阶段思政课程常见的教学方式,在转变学生被动接受式学习状态、提高学生学习主动性与学习效率等方面具有突出作用[5]。在新课标视域下的初中道德与法治课程教学中,教师亦可依据课程性质,将议题式教学引入具体的教学实践中,从生活化教育思维视角提炼更具思辨性、议论性的教学议题,一方面优化初中道德与法治课程的教学结构,丰富课程的教育内涵;另一方面让学生在围绕议题进行思辨、探讨与论证的过程中形成并发展学科核心素养。

例如,在教学部编版道德与法治八年级上册“网络改变生活”这一课时,教师可立足当代初中生的网络交友问题,设置具有一定争议性的教学议题—“线上交友与线下交友哪种方式更好?”驱动学生从个人实际生活经验入手,对网络交友的利与弊提出带有个人主观情感色彩的见解和想法。之后,教师将持不同见解与看法的学生划分为正方与反方两个辩论小组,引导学生各抒己见,条理清晰、逻辑严谨地说明自己对网络交VxBoxwtaaJ7+zTRwq0RM9r0dj5pqRGoyffZzosAOdj0=友的积极看法或消极看法,并举出实际例子来证明己方的观点,或反驳、质疑对方的观点。

这样一来,学生能够通过参与本次议题辩论活动,深刻地认识到网络对现代人生产生活、工作与学习方式的积极影响和消极影响,树立网络安全意识和正确的线上交友观。此外,学生在质疑批判、审视论证与聆听思考其他同学的不同想法时,自身的思维能力、表达能力和沟通能力也会呈现出逐步上升的趋势,向全面发展迈进。

结语

义务教育阶段的道德与法治课程是落实立德树人根本任务的关键课程,对促进青少年学生形成正确的政治思想、道德规范和法治观念具有不可替代的作用。在新课标视域下的初中道德与法治课程教学中,教师可基于生活化思维创设真实情境、拓展课程内容、设置教学议题,以此帮助学生建立日常生活与学科课程教学之间的联系,进一步提高学生的学习积极性、主动性与参与度,在使道德与法治教学回归生活教育本真的同时,更好地帮助青少年学生度过“拔节孕穗”的关键人生阶段。

【参考文献】

[1]蔡晓玲.基于新课标培养学生学科思维能力:例谈初中道德与法治学科主观性试题的讲评[J].湖北教育(政务宣传),2022(增刊1):77-78.

[2]曾雪萍.初中道德与法治课生活化教学的探索与实践研究[J].名师在线,2022(36):52-54.

[3]赵兴文,张文霞.在初中道德与法治教学中提升学生创新思维能力的策略[J].名师在线,2022(36):73-75.

[4]黄小云.基于新课标的初中道德与法治议题式教学策略:以“尊重他人”为例[J].名师在线,2022(36):76-78.

[5]李振都.基于核心素养的初中道德与法治生活化教学方法[J].新课程教学(电子版),2022(24):153-154.