罗兰·巴特对索绪尔能指所指理论的重构

摘 要:索绪尔在语言学层面上定义了能指与所指,带动了西方哲学思潮的语言学转向,罗兰·巴特重新诠释了这一理论,对能指所指理论进行了系统化再构建。不仅如此,巴特还吸取了斯多葛学派、哥本哈根学派以及克里斯蒂娃等人的部分理论,以纯功能性的定义界定能指与所指,并通过意指作用发展了自身的涵指作用和元语言理论。他进一步将涵指作用拓展到符号学领域,构成批评实践,建立了对大众文化符码进行解析的神话修辞术。其能指所指理论在其结构主义体系的构建过程中发挥着关键作用,也为大众文化批评提供了新的理论方向。

关键词:罗兰·巴特;语言学;能指所指理论;符号学

20世纪的西方哲学思潮中的语言学转向引发了符号学研究热潮,在结构主义领域,先导人物罗兰·巴特将索绪尔语言学理论中的能指所指理论融入到了神话修辞术的话语建构中。作为符号学的建立者之一,巴特对索绪尔并非简单学习,而是有“借他人之酒杯,浇胸中之块垒”的意向。这与他在《符号学原理》导论的第一句“符号学还有待于建立”[1]1密切相关,并且此书也是为了“从语言学中引介一种分析性概念”[1]2,这都为他建立自身的符号学体系打下了基础。在巴特对能指所指的观念和运用过程中,他对索绪尔的语言学理论持有一种批判立场,而其对语言学的关注服务于自身的符号学体系建构,由此他创建了独一无二的自我的能指所指的体系并发挥到极致。巴特在符号学方面的打通为其进行文化研究和意识形态批评提供了理论话语的建构基础,也为他在后期的后结构主义转向埋下了伏笔。

一、原初之思到渐成体系:

建构的能指所指理论

斯多葛学派对于非语言学记号的性质阐述,以及对记号的推论具备能指所指的某些特征引起了巴特的关注。他认为斯多葛学派关于符号的认知具有进步性,对斯多葛学派对于符号心理表象、实在事物和可言者的区分做出肯定,这一区分也同时启发了巴特的对于广义符号的区分与分层。斯多葛学派对于记号的所指不再局限于柏拉图时期的灵魂、知觉等心物个体,更重要的是“记号内容的抽象化和普遍化”[2]76。他们对记号的运用主要是在逻辑推理领域,我们已经可以窥见他们所说和语言符号之间的关系已经包含了现代符号学体系中能指与所指的关联的影子。

巴特的语言观可以说是基于索绪尔的地基建造出的一栋与后者截然不同的符号学城堡。在索绪尔的理论体系里,语言学是符号学的一部分,他的语符观涉及“语音形象(image acoustique)和概念(concept)的关系,两者都是非物理的心象,即概念与语音抽象心象的结合”[3]。虽然无法看到语言的实体,但是语言确实存在,这是实在论的立场。此外,语言是被建构的对象与话语,它先验地客观存在着并被发现。索绪尔将语言言语两相分离,将语言视为一个有内在规则的内部系统,文字表现语言,语言连接了音响形象(能指)和概念(所指),后两者的结合称作语言符号,被索绪尔认为是一体两面的心理实体。索绪尔选择运用能指所指一组词的原因是它们的好处在于既能表明彼此的对立,又能表示它们和它们所属空间的对立。基于此,他提出了他语符观的基本原则(或对于能指所指的规则限定):(一)“能指所指的联系是任意的”,符号由二者联结而成,故“语言符号是任意的”[4]102。(二)能指的线条特征,听觉能指的单线进程和视觉能指的多向度迸发。由一般原则出发,索绪尔进一步提出符号任意性之外的相对性:不变性即“能指对它所表示的观念来说,看来是自由选择的,相反,对使用它的语言社会来说,却不是自由的,而是强制的”[4]107。可变性是因为符号的连续性,所以使得语言处于变化之中,这里包含了索绪尔对语言与社会的关系的理解,他认同语言的社会性,同时在说话的大众这一看不见的社会力量的影响下,随着时间推进,语言的可变性得到了呈现。与索绪尔的观点——语言学是符号学的一部分相反,巴特认为符号学是广义语言学的一部分(符号学转变为元语言,自然就成为了语言学的一部分)[5]9。在巴特看来,“语言结构=语言-言语”,语言结构是一个“由诸约定性的(部分上是任意性的,或更准确些说,非理据性的)值项组成的系统,它抵制任何个别人所作的改变,因此它是一种社会性的制度”[1]4-5。社会性立足于语言本身的规则体系,具备语言内部是一系列规则变化的特征,但语言结构不等同于社会,而是如同社会一般,具备恒定性的内在规则,不以人的意志为转移,因而与索绪尔的社会性特征有所区别,但又有自己的创制。

索绪尔的语言学思想直接影响了丹麦哥本哈根学派(又称语符学派),该学派“在深受历史比较语言学、索绪尔以及布拉格音位学派影响的语言观和方法论基础上,借鉴逻辑学和数学等相关学科的研究方法和描写技术,用语言符号的功能模型作为分析语言符号形式的逻辑基础,用语言符号的结构模型描写分析语言符号不同层面之间的关系,用语言符号系统模型描写分析语言符号和语言符号、语言符号和非语言符号的关系,最后,用语言类型模型研究语言和语言、语系和语系乃至语族和语族之间的关系”[6]。叶尔姆斯列夫不满足于索绪尔的能指所指结合为语言符号的观点,他提出了两个平面理论,在表达平面和内容平面的基础之上,继续拓展了表达实体、表达形式、内容形式和内容实体四个层次,将语言层层剥离,使得语言脱离实体性从而进入完全的形式层,实现了形而上学理论构为其语符学派构建了理论基础。但是其局限性也很明显,“它以‘功能’代替语言的形式(能指者)和内容(所指者)的区别,把内容转化为形式,助长了语言理论的唯心主义倾向”[7]。巴特在《符号学原理》中认为叶尔姆斯列夫在语言结构本身区分了三个层次:作为纯形式的图式层、作为质料形式的规范层以及作为某一社会习惯之集合的用法层。巴特将其“凝练”成两个层次:图式层和规范-用法-言语层,他认为叶氏的改进“取消了索绪尔的语言结构与言语区分法中含有的诸种矛盾之一”[1]7。这为他的非语言符号学埋下了伏笔。

二、从语言到非语言系统的建立

巴特认为,索绪尔对于所指具有心理性的表述充满了心理主义的特点,而他本人并不十分认可这种观点,相反,在斯多葛学派中,记号的所指不再局限于柏拉图时期的灵魂、知觉等心物个体,更重要的是“记号内容的抽象化和普遍化”[2]75-76。所以他从斯多葛学派中舀一瓢水而引出一种纯功能性定义:“所指即记号的两个关系项之一,使所指与能指相对立的唯一区别是,能指是一种中介物。”[1]18能指的内质永远是质料性的(声音、物品、形象)。同时巴特排除了心理表象和实在事物,提出所指为可言者的论断:“所指既非意识行为又非现实事物,它只能在意指过程内部加以定义”[1]58。巴特以服装现象、食物现象和汽车系统、家具系统以及通讯系统为例来结束对语言结构和言语区别性的考察。基于此,巴特把语言结构和言语这对概念在符号学领域加以扩大,于是在(非语言的)符号学系统中,区分出三个层次,即质料层、语言结构层和运用层。这是巴特在考察了索绪尔的叶尔姆斯列夫的结构层之后在非语言的符号学系统中的一个新的建构。此外,巴特从克里斯蒂娃的论述中吸收了意指活动这一概念,克里斯蒂娃的符号学叫做“符义分析”(sémanlyse),她“以意指活动来定名区分出层次和进行对比的工作,这种工作在语言中进行,并在说话主体的线上放置一条属于传播学的和在语法上是结构性的意指链。符义分析将研究文本中意指活动及其类型,因此它需要借助能指、主体和符号,以及话语的语法结构”[8]。在此基础上,巴特将意指作用看作是一个过程——一种把能指和所指结成一体的行为,其结果为记号,意指作用是无理据性的(局部的),在语言结构中,能指所指的联系原则上是(带有集体性性质的)约定性的。

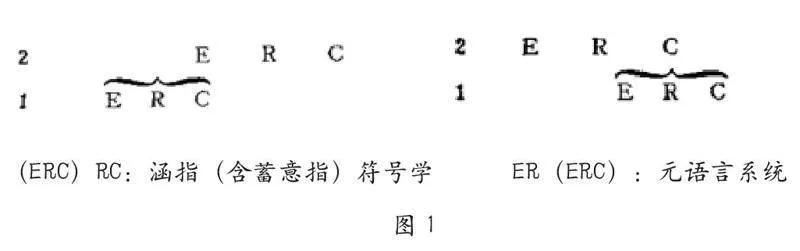

在能指所指结成一体的过程——意指作用的论述中,巴特从能指所指这一出发点,参考了叶尔姆斯列夫的ERC表示法,“在表达面(E)和内容面(C)之间存在着关系R”[1]34,(表达面和内容面分别代替能指和所指),意指作用则可作为EC之间的R。巴特假定将ERC系统本身变成另一系统的单一成分,于是变成第二系统,成为对第一系统的延伸,由此形成了两个密切相连又彼此脱离的意指系统,两个系统的脱离取决于进入第二系统的方式,于是有了两种情况(如图1):

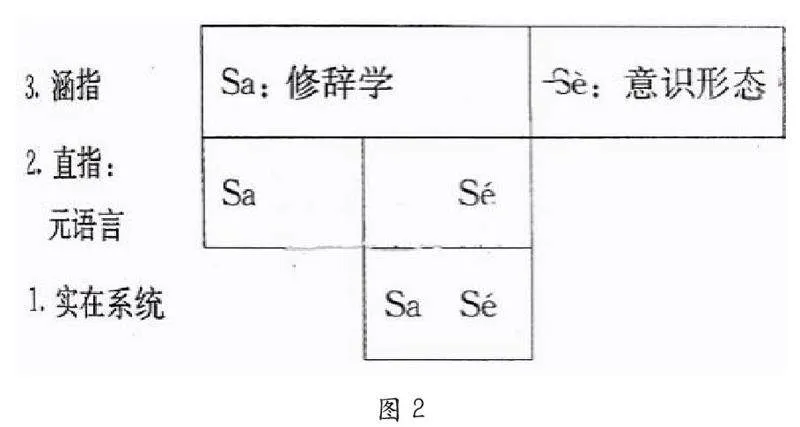

在涵指符号学中,第一系统构成直指平面,第二系统构成涵指平面,即一个被涵指的系统是一个其表达面本身由一意指系统构成的系统。而在元语言系统中,ERC成为内容平面的所指。涵指包含着能指、所指和意指作用,其中其能指被称作涵指项,其所指是意识形态的一部分,而修辞学则是涵指项的形式。在对叶氏对于元语言操作程序的论断的辨析中,巴特称符号学是一种元语言——其把作为研究系统的第一语言当做第二系统,例如服装杂志则是“说着”衣服的意指作用,于是元语言本身也介入了涵指过程[1]71(如图2)。

在进行符号学分析时,除了对研究系统和(被直指的)语言结构,还需要涉及涵指系统和元语言,这便和他的《神话修辞术》构成了一种呼应。

三、从非语言系统到神话:

能指所指理论的创变

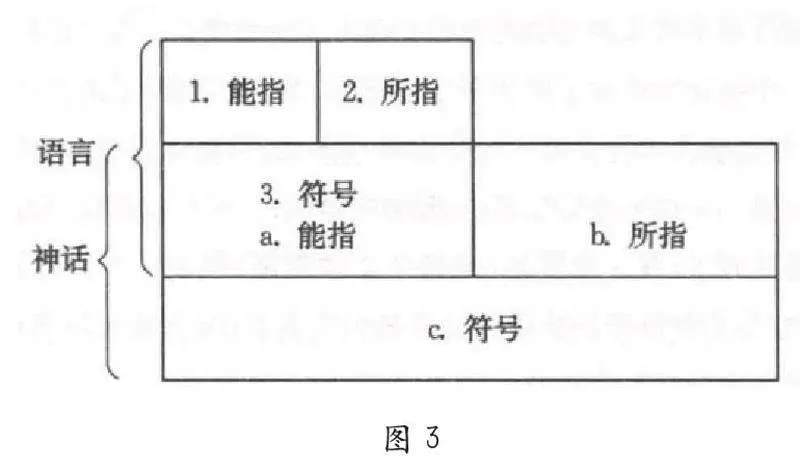

在非语言符号学系统内,巴特创立了他独特的“神话修辞术”,并在神话里建立了一种三维模式:能指、所指和符号,并指明其是次生符号学系统,巴特以空间化的方式呈现[5]145(如图3)。

巴特将能指所指的运用范围牵涉至两种系统:语言系统和神话本身(被巴特称为释言之言)。在此层面上,巴特重新诠释了能指:“它是语言学系统的终端,或是神话系统的开端……在语言层面上,也就是初生系统的终端,我把能指称作意义(sens……);在神话层面上,我把能指称作形式(forme)”[5]146-147。于是,神话的能指“既是意义又是形式,就意义而言,它是充实的,就形式而言,它是空洞的”[5]148。巴特认为所指与能指具有一对多的关系,神话概念有无限的能指,而意指作用就是神话本身。有趣的是,神话的意指作用有部分的理据性,而“神话意指作用的本质:它具有像表意文字那样的任意性。神话是一种纯粹的表意文字系统,形式再现概念,但还是由概念赋予形式理据性”[5]157-158。

巴特由索绪尔的组合关系和聚合关系出发,提出了组合段平面和系统面。组合段具有连续性,当其进行分节,才能传达意义,并且“意义只能以一种分节方式产生,即通过能指面和所指物的同时性区分的方式”[1]47。组合段由此表现为一种无限的文本。于是,在无限文本中确定意指单元便需要使用对比替换检验法,他参考了叶尔姆斯列夫关于对比替换和置换的区别的说法,对比替换导致了意义的转变,而置换则改变了表达式,但是没有改变内容。因此,在组合段中,对比替换首先发生在能指上,能指对所指的依赖为纯形式的,所指为能指定位,作为能指的指示者才被涉及,据此巴特将所指的形式引入到了对比替换检验法中,赋予了其新的功能。在对系统面的阐述中,巴特阐释了人类语言的双重分节所包含着的两种对立,在语义系统中,对立的数目是无限的(似乎与所有其他能指对立),但分类原则仍旧可以得出,用以指导对立中相似因素与区分因素之间关系的类型研究。否定性对立“指所有这样一种对立,在其中一个词项的能指以一种意指成分或标记的出现为特征——指示这样一种一般性对立:有标记与无标记的”[1]58,无标记项由删除有标记的因素而得出,构成了一种否定的标记的观念。

在完成能指所指像组合段平面的拓展运用基础上,与之相对应的是巴特提出了对立的零度这一概念,零度是意指作用的一种纯区分性状态的欠缺,证明了记号系统从无而创生意义的能力,零度概念在音位学中产生。从逻辑学的角度来解释当时处于零态的事物实际上是不存在的,概念与意指的欠缺相对立,于是在巴特的修辞学中,能指所指在组合段原理的基础上又有了一次飞跃,又与《写作的零度》接轨。巴特断言古典艺术具有透明性、无沉积的流通性,包含着一种普遍精神和一种无深度、无责任的装饰性记号等在观念上的汇聚,福楼拜则明确使文学成为对象,使形式成为一种“制作”(所指)的项目[9]5。语言结构存在于文学之内,风格则相反,其“所指物存在于一种生物学的或一种个人经历的水平上……风格向社会显现,是一种个人的、封闭的过程……它的所指物的沉默部分不具有语言的运动和不断迁延的性质”[9]10。于是语言结构的水平性和风格的垂直性共同构成作家的天性。巴特则在此致力于脱离文学语言的努力中,力求摆脱特殊语言中的束缚,创造零度的写作,于是文学本身的能指与所指之间的必然性联系由语言中的任意性所侵蚀,“索绪尔的能指所指关系又融进‘另一种具有代码性质的符号指示’……文学显示出本质上的二重性:它提供意义,同时又把它所指的‘标签’‘贴在自己身上’”[10],达到一种透明的状态,“通过信赖一种远离开真实语言和所谓文学语言的基本语言结构而超脱文学”[9]49,也就是无风格的零度的写作。

四、结语

在索绪尔对于语言社会性的论断的基础上,巴特与其立场具有一致性,并将这种社会性进一步明晰化,即语言结构是一种社会性的制度。在符号的认知上,巴特重新诠释了符号的内质(包含列维斯特劳斯的理论影响),一类表示自然功能(先验任意性),一类表示社会功能(后验非任意性)[11]。巴特对与符号内质的辨析和具体化分析为其在能指所指概念上的进一步推论做好了铺垫,于是在索绪尔符号的任意性的基础上,接受了克里斯蒂娃意指活动相关概念。他在对能指所指的界定上摆脱了索绪尔的心理主义的色彩,代之以纯功能性的定义,并通过意指作用发展了自身的涵指作用和元语言理论,将涵指作用进一步拓展到符号学领域,建立了自己对于大众文化符码解析的神话修辞术。于是将能指所指的运用范围扩大,并基于新的视角丰富了能指所指的内涵与外延,逐渐完善自身的符号学理论。

然而,巴特的能指所指理论体系却蕴含着悖论,即试图用语言与符号去建构一切系统,脱离外在藩篱,而进入一种内部研究的逻辑过程。这种思潮与当时对主体进行解构的趋势一脉相承。卡勒在《结构主义诗学》中说道:“意识主体一旦被剥夺了意义之源的作用——一旦意义是按照规范系统来解释,而这一规范系统又不是意识主体所能把握的。”[12]也即是说,现实主体消失而超读者又不实际存在,如在谈论“语言结-语言-言语”之间的关系时便是无法脱离社会的,正如语言中的“社会制度”语言结构一样,语言社会仍旧以人类世界的构架为来源,正如当时法国的自然主义文学流派的局限性一样。在第二次工业革命之后,时代更加追求科学,启蒙时代的理性主宰着理论界,故伊格尔顿说道:“明智审慎输入结构主义的概念的意义在于,保持文学批评为一项工作。”[13]而结构主义的语言学所试图解释的本质在分析形式与内在肌理,这种解释分析与解释学有着质的分野。最后我们回到巴特,用洛朗·比内的设问做结:“符号学从语言学中诞生,却像个羸弱的早产儿一样,差点只用来研究最贫瘠、最局限的语言。它能否在最后关头转化YwAJba7CFlZJWGIUWLGSPQ==成一颗威力十足的原子弹呢?”“通过一种并非与巴特不相干的操作。”[14]于是能指与所指以索绪尔的提出为基点,逐渐晕散,成为了巴特符号学城堡强有力的一道壁垒,也对现下的大众文化批评研究产生了深刻影响。

参考文献:

[1]巴特.符号学原理[M].李幼蒸,译.北京:中国人民大学出版社,2008.

[2]李幼蒸.理论符号学导论[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

[3]顾嘉祖,辛斌.符号与符号学新论——中国比较文学学会语言与符号学研究会第五届年会论文集[C].南京:东南大学出版社,2006:45.

[4]索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯,译.北京:商务印书馆,1999.

[5]巴特.神话修辞术[M].屠友祥,译.上海:上海人民出版社,2016.

[6]王德福.语符学派语言理论的主要贡献及其局限[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2008(2):52-57.

[7]冯契,徐孝通.外国哲学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2000:696.

[8]巴特.显义与晦义[M].怀宇,译.北京:中国人民大学出版社,2018:13-14.

[9]巴特.写作的零度[M].李幼蒸,译.北京:中国人民大学出版社,2008.

[10]霍克斯.结构主义和符号学[M].霍克斯,瞿铁鹏,译.上海:上海译文出版社,1987:111.

[11]龙佳解,陈磊.论罗兰·巴特文化与意识形态批判——从“神话学”到符号学的转换[J].西南民族大学学报(人文社科版),2017(10):166-172.

[12]卡勒.结构主义诗学[M].盛宁,译.中国社会科学出版社,1991:56-57.

[13]伊格尔顿.二十世纪西方文学理论[M].伍晓明,译.西安:陕西师范大学出版社,1987:116,135.

[14]比内.谁杀了罗兰·巴特——语言的第七功能[M].时利和,黄雅琴,译.深圳:海天出版社,2018:8.

作者简介:刘烁,山东大学文艺美学研究中心硕士研究生。研究方向:当代西方文艺理论与文化研究。