微点放大:核心素养视域下大单元设计路径探究

大单元教学须有一个精当的切入点才能举重若轻,笔者认为“微点放大”是一个很好的方法。什么是“微点放大”?“微点”是单元内几篇文章呈现的一个共性点,也是作者借以传递深刻思考的发力点,同时最好还是学生可以直接感受的敏感点。比如统编高中语文教材必修下册第六单元,共设置3课5篇小说,分别为:《祝福》《林教头风雪山神庙》《装在套子里的人》《促织》《变形记》。这几篇小说都呈现了与“死亡”相关的情节,祥林嫂、别里科夫、格里高尔都是惨死,林冲、成名虽然没有生理上的死亡,但却有精神上的死亡。所以探究“死亡”背后批判的力量便是一个很好的“微点”。那什么又是“放大”呢?“放大”就是把“微点”作为教学设计的教学点来引导学生进行反思,把与之相关的方面弄透彻。比如,学生读到这些与死亡相关的故事,震撼之处在哪里?为何会震撼?作者为何选择“死亡”来写?作者是如何把死亡写得震撼人心的?教师需引导学生联系当下生活中与“死亡”相关的事件,辩证性思考其与此单元小说中“死亡”的不同之处,并思考这些“死亡”之事对于生的深刻价值。

在这个学习过程中需要训练反思性思维。什么是反思性思维呢?杜威在《我们如何思维》一书中有这样的阐述:“这种思维乃是对某个问题进行反复的、严肃的、持续不断的深思。”[1]这种思维的关键点是持续不断地深思事物之间的必然关联性。比如,祥林嫂的死究竟是谁造成的?在祥林嫂从生到死的过程中有没有偶然的事件导致其走向?林冲如果不反有没有第二条路可走?这是探讨小说重要情节背后的必然性。作者不会直接在作品中把其要批判的东西告诉读者,这就是小说的隐喻性。作为读者的学生,需要从现有的事物(故事情节)中去解读其所暗示的其他事物或真理。社会环境、观念与主人公的死亡是有客观联系的,小说的批判力量正根源于此。如果小说呈现的死亡是偶然事件,那便没有了批判的价值。因此,在此类文本的教学中必须要引导学生看到不同死亡背后其暗示事物的质的差别。《我们如何思维》中说:“现有的事物暗示了其他的事物或真理,从而引出信念;此信念以事物本身之间的实质关系为依据,即以暗示的事物和被暗示的事物之间的关系为依据。”[2]研习这种依据便是反思性思维的训练。基于这种思考,本文进行了如下设计。

一、通过死之震撼引发生之思索,联系当下生活思考小说批判的力量

这个部分意在从这一单元几个与“死亡”有关的故事入手,引导学生鉴赏此单元小说批判力量之所在,体会作者用“死亡”发出的对“生”的警醒,进而感受此单元几位作家通过艺术创造来解决社会问题的担当精神。这期间需充分调动学生的联想,尽量使其沉浸于文本之中进行思考。首先要给学生一个有触动的导入,例如:同学们,2022年3月21日,东航MU5735,让很多人的心悬在那一天,痛在那一刻。死亡,是我们惧怕的,当MU5735与昆明联系在一起的时候,这一份内心的恐惧又增添了许多。当死亡发生,总是能带来震撼的,今天我们就走进这几篇小说的世界“直面死亡”。然后引导学生以自己的真实感受为突破口,去深入探究小说中人物之死与其背后社会环境的必然联系。据此设计了下面学习活动一和学习活动二。

学习活动一:梳理感受,分析缘由。

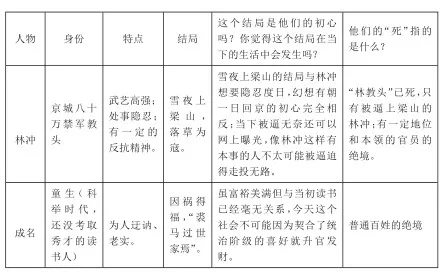

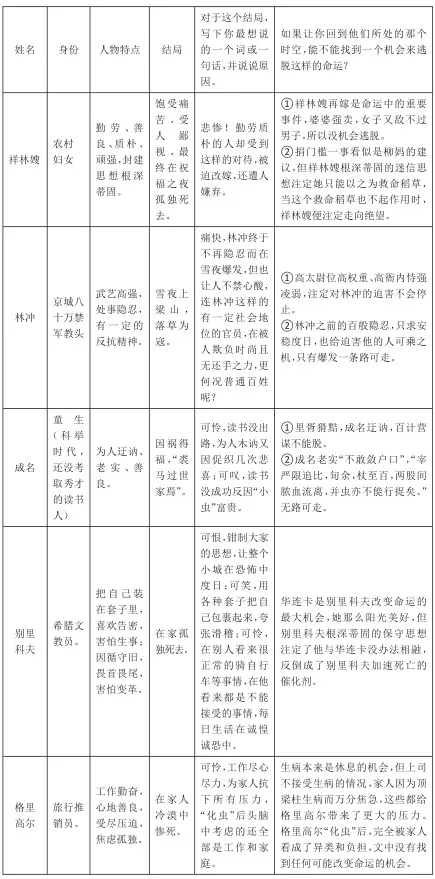

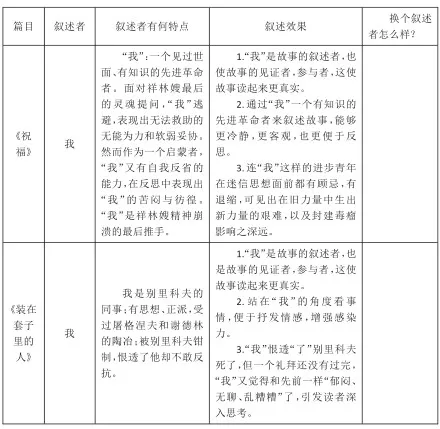

同学们,阅读此单元小说,你发现总有一些让你震撼之处,没有一种情感是无缘无故产生的,记录让你震撼的片段中与死亡相关的部分,深入思考,完成下表。

辅助学习表1(分析内容为示例)

学习活动二:通过联想,深入探究。

辅助学习表2(此环节分析不唯一,目的是充分调动学生联想感受)

“死”只是“身死”吗?此单元还有两个文学形象,林冲与成名,他们没有生物意义上的真的“生死”,那他们和死亡有什么关系呢?

辅助学习表3(分析内容为示例)

二、对比分析,联系当下,深入感受此单元作品永恒的主题价值

批判只是小说力量的一种表现,小说更深刻的是在那般恶劣的社会环境下,仍然没有被泯灭的人性光辉——善良、抗争、坚强。同时,学生也需要结合当下背景来辨析同样都是死亡,今天的死亡和过去有什么异同。下文中,资料1和资料2分别是疫情下的死亡和坠机意外事件的死亡,这种具有偶然性的死亡与小说中必然的“死亡”有质的区别。即使如此,我们看到社会面对这样的死亡仍然在积极规避,不断反思和改进,这背后是社会的进步。而资料3呈现的俄乌战争所带来的死亡是每一个学生亲身经历的时代事件,他们也必须思考这种人为发动的战争的残酷性,同时也要看到世界各国都在为尽快终止这场战争在做着不同的努力。具体活动形式如下。

学习活动三:

(一)在此单元人物的生死命运中,我们看到了很多失望甚至是绝望,但其中有没有让我们见到希望的人和事呢?可联系科瓦连科、林冲、成名之妻等人物来探究。

通过学生思考,争取得到以下共识:

1.有死之压迫,便有求生之抗争,有生活之困境,便有突破困境之努力。

2.这种抗争与努力正是人性不灭之光辉,即使某些时代它很微弱,但从未消失。

(二)死亡不是哪个时代的专利,也不只是小说中的故事,它就在我们身边。

资料1:

(截至2022年4月12日8时15分数据统计)

资料2:

2022年3月21日14时38分许,一架东航波音737-800客机在广西壮族自治区梧州市藤县埌南镇莫埌村神塘表附近山林坠毁,并引发山火。救援队伍随即集结靠近。MU5735原计划于3月21日13时10分在昆明长水机场起飞,14时52分到达广州白云国际机场。2022年3月21日16时,民航局发文已确认该飞机坠毁。机上人员共132人,其中旅客123人、机组9人。

问题:这些发生在今天甚至是我们身边的死亡,与此单元小说中的“死亡”有没有什么不同?我们今天是如何对待这些“死亡”的?请写一写你的思考。

小结:古人云:死生亦大矣。生死是一件大事。生死,是小说中的情节,但生死背后让我们看到的是人主动或被动的选择,这是我们每个人的走过一生的必修课。不同的死亡背后是不同的苦难,不同的苦难是每个时代都存在的,但是孩子们,我们要看到,有苦难人类便有反思和抗争,有反思和抗争便有新生,人类就是在苦难与抗争中赓续前行,慢慢进步,把我们写成大写的人。

三、用“核心问题”驱动,引导学生对“微点”进行鉴赏式思考

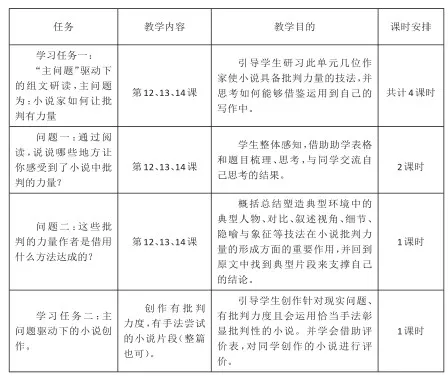

对于这样一个经典小说单元,止步于理解与感受是远远不够的,学生还必须进入到鉴赏的层面,并从中学到恰当的方法,丰富自己的写作技巧。这个部分以核心问题——“小说家如何让批判有力量”驱动“读——思——写”结合,培育学生文本鉴赏能力、自我表达能力和思辨能力,体会此单元不同作者用不同方法所进行的艺术创造的不同魅力,进而感受此单元几位小说家通过艺术创造来解决社会问题的担当。与此同时,引导学生针对社会热点问题,以创作小说片段的方式来让自己的发声有力量。本环节有一个整体的教学计划,具体如下:

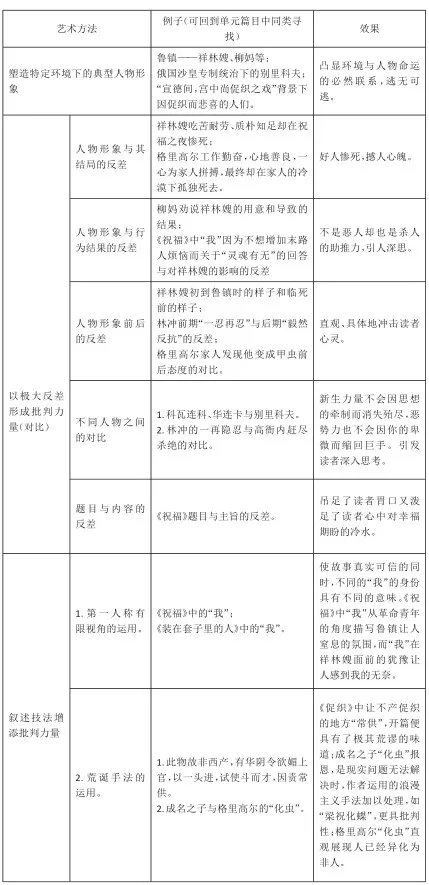

学习任务一:以主问题“小说家如何让批判有力量”撬动思考,以助学思考表和思考题规范思考方向。

问题一:通过阅读,说说哪些地方让你感受到了小说中批判的力量?缺少思路时可参照下面的助学表格或思考题。并在课堂上与同学交流(指定一个小组在同学们发言交流时进行分类记录)。

此问题旨在让学生从自身真实的感知开始,抓住其感受到的有批判力量的地方,并与同学交流,旨在让学生尽量思考得深广。但学生的感知会比较零散,下面的助学表格便可以起到一定程度上的规范性,力求在学习过程中能有灵活性与准确性的平衡。

助学思考表1(示例)

几篇小说中有没有哪个句子或者是细节让你看了特别有感触?可抄录在下表中。

助学思考表2(示例)

为何是“我”做死亡的见证者并讲述故事?助学思考表3(示例)

助学思考题:

1.当你看到《祝福》这个标题的时候想到了什么?小说中的故事与你的想象符合吗?

2.《装在套子里的人》中的“套子”有没有什么深层的含义?

3.《促织》的一部分情节借鉴了明吕毖《明朝小史》:“帝(明宣宗)酷好促织之戏,遣取之江南,其价腾贵,至十数金。时枫桥一粮长,以郡督遣,觅得其最良者。用所乘骏马易之。妻妾以为骏马易虫,比异。窃视之,乃跃去。妻畏,自经死。夫归,伤其妻,且畏法,亦经死。”蒲松龄的《促织》在原型故事的基础上填了什么绝妙的情节?为何要这样处理?

(此环节意在发挥学生的批判性思维,言之成理有一定思考深度即可)

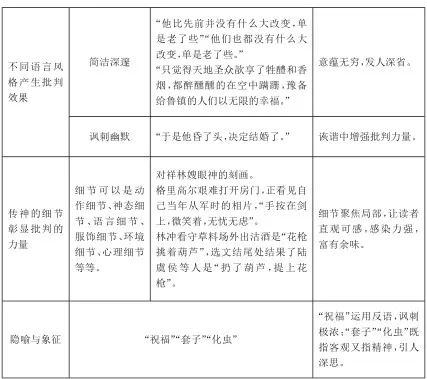

问题二:为何这几篇小说会让人感受到强大的批判力量?这些批判的力量是作者借用什么方法达成的?这节课我们就依据任务一的探究结果,师生共同总结批判力量的来源,并需回扣文中例子,使自己的总结有理有据。

学习任务二:主问题驱动下的小说创作。

同学们,还记得最开始咱们提到的丰县被锁八个孩子的母亲吗?这是我们这个时代的痛点,却又不仅限于这个时代,往后的时代,仍还会有挑战人性的事情社会现象存在,请拿起你的笔,创作一个小说片段,像此单元的小说家一样,让你的文字具有批判的力量。

资料链接:丰县八孩女子事件(具体内容学案展示)。

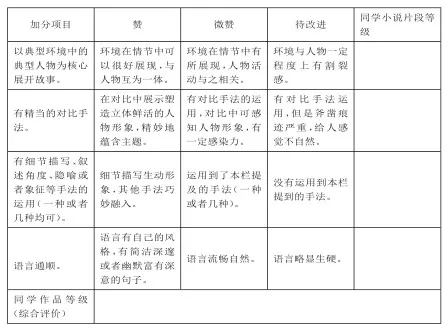

写作与评价:请同学们以上面的素材为基础,创作一个小说片段,让你的文字体现批判的力量。创作后同学根据评价表互评。

小说片段评价表

小结:以核心问题——“作家如何让批判有力量”驱动“读——思——写”结合,学生在每个阶段都必须调动自己的感受和思考。“读”需进入文本又走出文本,“思”要在“读”的基础上交流观点并学会总结,“写”需要在辨析不同方法之后在自己的写作中有所选择,针对现实问题,符合小说文体特征,用恰当的方法让自己的写作彰显小说独有的批判价值与艺术魅力。在这个过程中,学生文本鉴赏能力、自我表达能力和思辨能力均得到发展。

“微点放大”,其实质是把单元中几篇文本的关键点与学生的困难点结合,并作为主线贯穿教学设计。在这个过程中,运用反思性思维,以学生从小说中感受到的与死亡相关的震撼为生发点,探究自己感到震撼的原因,再回到文本思考其中的必然性,并在这个基础上鉴赏作者达成这种批判力量的艺术手法,最后落实到立德树人,引导学生把这种担当的心放在实际生活中,让学生通过写作输出所学。

注释:

[1][2][美]约翰·杜威:《我们如何思维》,马明辉译,华东师范大学出版社,2019年,第3页,第11页。

(作者单位:云南省昆明市第一中学西山学校)