小学劳动教育项目化学习初探

摘 要:项目化学习,它指向学生学习的本质,改变传统的教学方式,培养学生解决问题的能力,有利于提供过程性评价等诸多优势。传统小学劳动教育“先教后学,学后再练”的模式已经不能很好地唤醒学生的注意了,而项目化学习模式,能够更好地让学生体会探索的乐趣。文章从挖掘素材、建构项目、具身实践、深入分享、延长学习的“五步法”入手,探究项目化学习模式下的劳动课堂教学。

关键词:项目化学习;劳动教育;五步法

中图分类号:G623.9 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)39-0006-05

教育部印发《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》(以下简称《指导纲要》)重点指出:劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容,鼓励全国各地大中小学,加快劳动教育与学科融合,实现劳动教育元素在各个课程中渗透。教育部印发《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》将“劳动教育”从综合实践活动中单独分出,成为独立学科,强调学校要开展好劳动教育。目前,全国各地中小学积极开展劳动教育活动,培养学生的劳动意识、劳动精神、劳动能力及劳动习惯,促进学生劳动素养发展,劳动教育深入推进的背景下,文章以项目化学习模式为主要方法,以传统工艺与手工制作任务群教学为例,通过对学生实施全新的劳动教育与指导,有利于进一步促进小学生劳动素养的发展。

一、 小学劳动教育项目化学习框架设计

深入小学劳动课堂中,我们会发现这样的现象,教师讲得头头是道、津津有味,学生却没有那么投入,一旦开始动手操作时,就会出现各种各样的情况。即使教案设计得非常优秀,在实施时却常因学生的不专注,以及课堂秩序混乱而无法呈现最好的效果。传统的劳动教育模式经常是“先教后学,学后再练”,经常处于这样的课堂教学模式中,学生不需要自己去发现,去探索,长此以往,他们对劳动课堂的兴趣也渐渐减弱。

项目化学习,它指向学生学习的本质。驱动性问题的设计包含对大概念的要求,持续探究的过程性,指向核心知识等重要特征,使项目化学习具有很强的包容性,它指向知识观的变革与人的心智的自由迁移。项目学习具有可以打破学科的壁垒,改变传统的教学方式,真正培养学生解决问题的能力,有利于提供过程性评价等诸多优势。笔者根据夏雪梅博士项目化学习理念整理的劳动教育项目化学习的设计框架(图1),在教学中效果明显。

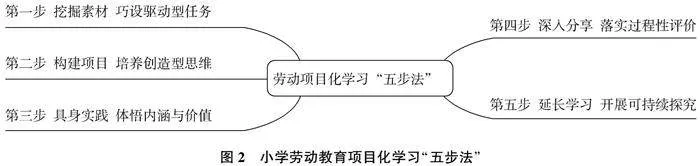

文章以传统工艺与手工制作任务群教学为例,利用项目化学习的设计框架,从挖掘素材、建构项目、动手实践、深入分享、延长学习五个方面入手,探索小学劳动课堂教学的项目化学习“五步法”(图2),以此策略来指导教学。

二、 小学劳动教育项目化学习实践

(一)挖掘素材,巧设驱动性任务

布鲁纳说过:“学习最好的刺激,是对所学材料的兴趣。”小学劳动教育课堂教学内容中知识和技能的覆盖面是非常丰富的,教师应充分挖掘每节课教学内容所含的生成性资源,把握课堂的实效性,促进学生知识与技能的掌握,使问题教学法起到事半功倍的效果。

《补破衣 有妙招》是三年级上册项目一任务二的教学内容。以往教学中常用这样的呈现方式:

1. 出示图片,故事引入。生活中常发生这样的事情:漂亮的新裙子被钉子扯破了,穿着很舒服的裤子因为孩子调皮,膝盖磨出了一个洞。遇到这些情况你肯定想把它补好,这节课就让我们一起来学习如何缝补衣物。

2. 介绍缝纫工具与材料。问学生缝补衣物需要哪些材料,教师依次介绍针、线、面料及尺子、水消笔等辅助工具。

3. 介绍三种补法:贴补法、绣补法、织补法,两种基本针法:平针法和回针法。

4. 学生动手操作。

学生看完图片,直接进入正题补衣服,这样的导入没有引起孩子深入思考,跟着教师节奏,一步步四平八稳却没有激发孩子内心的主动性。有价值的课堂,应该是教师精心设计,使学生找到真实的驱动性问题,让学生在思考问题中激发出学习的动机,在解决问题中获得知识和技能,逐渐形成解决问题的能力。

设置驱动型任务:学生观看2分钟视频,小朋友走路被绊倒把裙子扯破了,这条裙子才穿了不久,小姑娘很喜欢,怎么办呢?类似这样的场景,生活里时有发生,衣物扔了很可惜,有哪些办法可以使它变破为好呢?

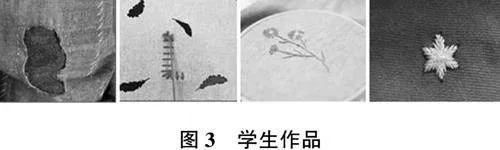

这样的驱动性问题,既有真实性又有开放性,引导学生朝着一定的方向思考,引发孩子的高阶思维,能提供问题化的组织架构,为信息和内容提供有意义的目的。项目化学习中每一个问题需要具有一定的驱动性效果,问题与问题之间具有逻辑性和激发性,才能为后面的课起到更好的作用。当学生思维的火花迸发出来,厘清各种衣物破的不同程度,而选择把线型破裂简单缝合,磨损大块要拼贴,为了美化可以设计图案缝补等多种情况,再来学习操作基本针法,学生更加兴味盎然,教学效果非常明显。学生作品如图3所示。

(二)建构项目,培养创造性思维

项目化学习指向概念性知识的高阶认知策略,它包含问题解决、创见、决策、实验、调研、系统分析六种。通过认知策略可以帮助判断项目化学习的质量。问题解决中的心理机制有:我想实现什么;在实现目标的过程中是否有限制或障碍;克服限制或障碍的解决措施有哪些;我将尝试哪一种解决措施;我是否应该尝试另一种解决措施。创见是通过形成原创性的产品或过程以满足具体需要,主要是回答一个“怎样才能在某个情境中创造出新东西”的重要问题。“新且适用”是衡量创见水平的标准。与问题解决不一样的是,创见过程中的障碍和要求往往来自创造者自己,这个过程充满自由与创造性。而与问题解决类似的是,创见同样需要明确为什么要创造这个东西,要解决怎样的问题,是用在怎样的情境中,同时要明确解决问题的标准。

在五年级下册项目一任务二《风筝的制作》一课中,笔者引导学生组内进行风筝创意设计方案的交流(表1)。

组内推荐一名同学向大家展示方案,全班同学对作品的创意、设计的可行性进行交流讨论。

在回答“设计什么样的造型,选用什么材料,制作分哪几个步骤及需要怎样进行艺术美化”时采取的是问题解决。在表征问题解决的过程中,第一步是进行大量的背景分析,明确这是个什么性质的问题,到底要解决怎样的问题。第二步明确自己的目标是什么。第三步是头脑风暴,碰撞出解决方案。第四步是用决策矩阵来确定方案取舍。最后动手制作,测试自己的方案。整个步骤呈现了一个复杂的项目化学习的完整设计过程:从发现问题开始,然后进行背景研究、定义问题、共同讨论解决方案、进行方案评价和选择、进一步测试,最后评价测试结果。

在回答“有什么创意灵感”时采取创见。创见过程中会运用大量的发散性思维,而聚焦到问题解决上时,需要聚敛和决策。这就需要教师提供大量的反馈,确保学生理解标准,做出更适合的选择和决策。在创见过程中,同样需要对情境中已有的大量信息进行收集、整理、分类,因为要产生新的知识和见解,就要对前人的内容有充分的理解和把握。创见还涉及情境分析、问题成因探查和错误分析等,有时候学生还需要推理、给出证据,分析哪一种方案更适合当下的情境。

(三)具身实践,体悟内涵与价值

项目化学习中需要学生的亲身实践,这种实践不是观看,也不是只动手,不是做出来就可以了,这种“行为”或“制作”是带有思考、假设、验证概念性质的,是动手又动脑,整合了技能、态度的行动。

在四年级下册项目一任务三《让贺卡亮起来》这节课中,笔者设计了如下步骤:

1. 学生回顾上节课的内容,拿出之前带有开关和LED的纸电路贺卡的设计方案,叙述基本的制作方法。

2. 学生合作,利用准备好的材料:彩纸、双面胶、LED、导电胶带、纽扣电池,开始分工制作。(学生发挥自主能动性,调动观察、分析和整理信息的能力,进行任务驱动)

3. 教师巡回观察指导(关注难点:理解电路原理和电能特性,正确使用电池、导线和LED灯,确保能让LED灯亮起来)。

4. 难点突破。

(1)有些贺卡里,LED灯不能发亮,找一找是什么原因?

(2)有些贺卡里,LED灯能发出光亮,却很不稳定,有时亮有时灭,这又是什么原因?

(3)请你想想办法,要使LED灯稳定发光,要注意哪些事项?

(4)播放微课视频:小红和明明在制作贺卡时也遇到了这些问题,他们是怎么解决的?(借助微课,帮助学生理解电路原理,总结出电路不通时可能存在的原因:导电胶带没有贴好,电路部件粘贴不牢固,LED的长短脚装反了,线路太长或转角太多使导电性能变差,从LED到电池之间的胶带截断拼接影响导电性能)

(5)明白了电路原理,思考:贺卡除了添加灯泡,升级为发光贺卡,还可以融入哪些元素?(充分调动学生的发散思维,创作出音乐贺卡、电风扇贺卡)

整个动手实践探索的过程,小组根据分工各司其职,形成设计图,制作模型,再在小组内形成书面或口头报告,初步解释设计和模型。接下来通过两种不同安装支架与底座对比,让学生体会哪种方式更牢固,再启发学生思考有什么办法让支架更稳固来突破难点,从而形成探索问题解决的路径和初步成果。学生在问题解决的劳动实践中,丰富了情感体验,提升了劳动品质,培养了合作探究和劳动创造精神。

(四)深入分享,落实过程性评价

教师要评价学生学得怎么样,并要让学生清楚自己学得好不好,一定要让学生心里有一杆秤,就是需要有明确的评价标准。标准从哪里来呢?当然不是由教师或某人的主观评价标准决定的。它需要由孩子在完成作品中,一次次地观察和比较中,一步步地产生和形成评价标准。并运用这个标准来评价自己、评价他人。教师要及时鼓励学生,要把评价贯穿于这堂课的始终。

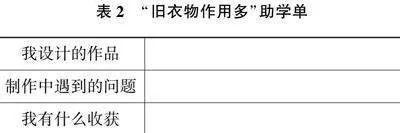

在三年级上册项目一任务三《旧衣物 作用多》这一任务中,让孩子们回顾平针法和回针法时,从学生作品中取几件对比观察,发现有的针脚有大有小,有的针脚每个都差不多大;有的忽上忽下,有的就像沿着直尺画出来的一样。显而易见,学生很快能得出两种针法最好的呈现是针脚均匀,走线平整。在缝制的过程中,有的同学速度特别快,通过交流发现,平针法还有一个诀窍,不用一针一针走线,一针可以同时通过几个洞眼,然后一次性抽线。对学生的发现和创新方法,要大力表扬,并鼓励大家相互学习。

课中,笔者安排了一个讨论环节,让学生针对制作中遇到的问题和取得的收获,进行一些书面或口头的交流,再展开评价,最后教师给出评价。

1. 教师下发“旧衣物作用多”助学单(表2),口头或书面完成。

2. 组内成员介绍,有自己无法解决的问题和同伴相互讨论。

3. 全班成员分享,学生评议,教师补充。

经过全班的交流、分享,在学生脑海里更清晰地浮现出了评价标准,从而形成了这节课的评价标准,在课件上一条一条呈现,一目了然。学生在对比中清晰地知道怎样做才能更好地完成作品,为后面作品完成的评价做好铺垫。在明确前置评价的前提下,在自己的作品设计和制作中,能有意识地对照评判,对他人出现的问题也能提出可行性意见和建议。

(五)延长学习,开展可持续探究

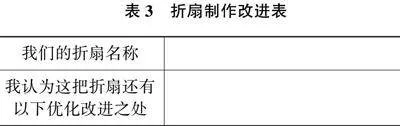

美国著名项目化学习研究机构巴克教育研究所认为:教师可以用项目化学习方式对课程标准中的知识和能力进行有效教学。在课堂后期,通常以小组为单位,推选最优秀的作品在班级中展示。而在三年级上册项目二任务三《古风折扇的制作》这节课快结束时,同学们欣赏了大家的佳作后,笔者设计了“想一想,我们的折扇还可以更优化吗?你想做哪些改进?”或者对你欣赏的某把折扇提一些改进意见(表3)。

课堂上折扇的制作虽然暂时告一段落,在这个问题的带动下却展开了课后延伸,让学生在观看别人的作品时不仅仅停留在视觉感受上,在完成自己的作品后能进行反思。引发了学生的兴趣,调动起了学生的主观能动性,让所有学生开动脑筋。说说这个作品还有哪里可以改进?除了常用的材料,竹、木为骨,彩纸、宣纸、瓦楞纸等纸张为面,是否有别的可用?在造型上能突破常规吗?可以加入哪些装饰物?古风折扇可以融合哪些现代化元素?

在风筝制作之后,引导学生思考,风筝作为具有几千年历史的非遗文化,是否能拓宽它的作用面,展示出它崭新的风采。学生热烈讨论,碰撞出思维火花,有的认为可以把风筝图案画到实用的物件如各类袋子上、衣裙上,有的认为可以和其他物品结合,如做成纸鸢风铃,还可以缩小成精美的饰品或工艺品,如胸针、钥匙扣等。

这样的探索和实践过程使学生全身心投入学习,真正地让他们感觉到了劳动学习带来的巨大乐趣。把劳动课程真正地融入孩子的生活,更快地mo9UQNzG3pnupkbUAHS7Gh3OeBal1WhbA1tzbPEQMqY=提高孩子的设计制作能力。

项目化学习是一种科学有效的课堂教学模式,也是一种课堂结构和教学方法,它是符合新课程理念的。课程改革,就是要变革学生的学习方式,由教师以教为主牵着学生走,变为学生自主、合作、探究性学习。在现代化劳动教育课堂中,项目化学习的优势越来越明显,这样的“五步法”,是一种便于操作、实用、有效的一种教学模式。

三、 结论

总而言之,劳动教育是素质教育的重要板块,是当前我国实施基础教育改革的重点内容,立足项目化学习视角,对小学生实施劳动教育,核心在于发展学生的劳动意识、劳动精神、劳动能力、劳动习惯等,目的是促进学生劳动素养的全面发展。教师对学生实施劳动教育时,不能仅理解为劳动价值观教育、精神品德教育,而忽视劳动技能的培养,需要将思想意识、知识技能、行为习惯等要素有机统一起来,帮助学生劳动意识、劳动精神、劳动技能、劳动习惯等综合素质全面发展,通过引导学生参与传统工艺与手工制作任务群,以项目化任务驱动学生们参与劳动学习,有效促进学生劳动素养的全面发展。

参考文献:

[1]董鸿波.低年级劳动与技术项目化学习初探[J].小学教学研究,2019(32):55-57.

[2]张木兰.项目式学习在初中历史教学中的应用研究[D].重庆:西南大学,2023.

[3]马兰,盛群力.“学习维度论”要览[J].上海教育科研,2004(9):35-38.

[4]魏诗雨.小学综合实践活动课项目式学习的行动研究[D].重庆:西南大学,2023.

[5]张明雨.基于项目化学习的跨媒介阅读与交流教学设计研究[D].重庆:西南大学,2023.

作者简介:王玲萍(1978~),女,汉族,浙江杭州人,杭州市临安区衣锦小学,研究方向:劳动教育。