群智涌现的知识生产:形态、机理与促进策略

摘要:“互联网+”时代的知识生产与媒介技术发展密切相关,呈现出从个体生产走向群智共创、人类认知与机器智能相融合的发展趋势。群智涌现作为一种新兴的知识生产模式,强调互联网环境中多元主体围绕问题/主题进行交互汇聚,涌现出远超个体知识的群体智慧。该研究基于网络媒介发展的知识生产演变历程,深入剖析了群智涌现的基本形态,包括基于社会交互的人类群智涌现、基于关联挖掘的机器智能涌现,呈现出人机融合的发展趋势。在此基础上,从生成条件、过程机制和演化形态等维度剖析了群智涌现的内外部知识转化、多主体协同创新、知识网络动态进化等生成机理;并从问题情境导向、人机协同参与、多样活动设计、协作机制保障等四个方面提出了教学实践中群智涌现的促进策略。研究为理解和分析群智涌现知识生产模式提供了理论基础与思路参考。

关键词:群智涌现;群体智慧;机器智能;知识创造;人机融合

中图分类号:G434 文献标识码:A

* 本文系国家自然科学基金重点项目“‘互联网+’时代的教育改革与创新管理研究”(项目编号:71834002)、国家自然科学基金青年项目“群体智慧汇聚下网络化知识演化规律研究”(项目编号:62207005)研究成果。

① 陈丽为本文通讯作者。

一、引言

互联网创设的信息空间使人们能够随时随地、平等地进行知识生产、共享与连接,知识的生产与传播方式发生改变,知识回归为人类全部智慧,表现出综合化、碎片化、动态性和草根性等特征。此时,知识生产由个体为中心的意义建构走向群体或组织为中心的网络连接[1],“网络化知识”的概念由此产生[2]。它是由群体差异化经验的交互汇聚、协商共识而生成的事实认识、态度体验、价值偏好等,是群体成员间自下而上与自上而下耦合交互的“涌现”结果[3-5]。在多元参与主体、群体交互方式以及技术支撑工具等要素影响下,网络化知识的生产表现出自组织、非线性和不确定性等特征,该知识生产模式也被称为群智涌现[6]。在此过程中,来自不同背景的参与者基于共同的目标或愿景,自发参与到问题解决和知识创造活动中。他们通过资源共享、观点交互、差异化协商等多样化的互动方式,实现了跨学科知识与经验的深度融合和碰撞交流,进而涌现出远超个体知识的群体智慧。群智协同,即围绕共同目标进行的群体智慧的协同互动,成为促进群智涌现的关键驱动力。已有研究描述了互联网环境下群智涌现知识生产的主要表现与核心特征[7],但其内在机理、表现形态等深层次机制仍有待揭示。本研究基于网络媒介技术推动的知识生产的演进,分析各类群体协同参与知识生产的基本思路,探究群智涌现的实践形态与生成机理,并提出面向教育实践的群智涌现促进策略。

二、基于网络媒介的知识生产

知识生产与媒介技术密切相关,媒介技术显著影响人类对认知客体(知识)的表征能力与手段,进而影响着客观知识世界的内容[8][9]。在互联网出现前,人类主要依赖语言和文字符号来表征知识,仅有少量的人类智慧能够记录和传播。随着网络媒介技术的进步,人类逐步实现了对全部人类智慧的记录与发展,知识生产方式日益多元化:从个体生产拓展到群体协作,从专业人士延伸至草根大众,同时也融入了机器智能的贡献。知识生产主要模式发生改变,经历了专业生产内容(Professional Generated Content,PGC)、用户生产内容(User Generated Content,UGC),以及人工智能生产内容(Artificial Intelligence Generated Content,AIGC)三种模式。

PGC模式基于静态只读的Web1.0技术,其生产逻辑本质上仍延续着传统媒体时期“专业至上”“内容为王”的理念[10]。在该模式下,内容的生产与审核把关主要由专业人士或机构承担,从而保障了内容生产的专业性与高质量。例如,通过四大门户网站(新浪、搜狐、网易、腾讯)发布权威、专业的新闻报道。相比而言,UGC模式基于动态互动的Web2.0技术,将网络用户纳为生产主体,强调普通用户通过共享有用的信息、经验和技能等,可以自我学习和发展,进而促进知识创造和个人价值提升;它具有公开发布、创造性努力和非专业实践等特征[11]。UGC主要包含独立式、累积式、竞争式和协作式四种生成方式[12],后三种关注群体的交互、合作与协同的模式愈发重要,强调通过网络媒介汇聚群体智慧、建立知识连接,进而涌现网络化知识。例如,通过社会化标注、众包竞赛、维基百科等方式,汇聚用户群体力量协同生产知识。随着网络形态的演进和人工智能技术的smht8a9H5bYyFhXTW5Vq+7xpvqqOYCdAo/ZdGSXVFto=突破,出现了AIGC模式,即利用机器学习模型实现文本、图像、语音等网络信息内容的自动化合成[13]。在该模式下,智能机器首次以主体身份参与到内容生产过程中,例如,ChatGPT应用已能进行文章写作、诗歌创作等内容生成与问题求解任务[14]。相较于以往的知识生产模式,AIGC在促进自动化内容生成、提高内容质量及生产效率等方面具备优势,但目前也存在着“幻觉”、算法偏见、版权等问题[15]。

知识生产模式从PGC、UGC到AIGC的演变并非简单的替代关系,而是一个逐步拓展和融合的发展过程。三种模式共同推动着知识的网络化生产:PGC为用户提供权威、专业的知识资源;UGC通过大众用户的交互参与,丰富了知识内容的数量、类型与覆盖范围;AIGC则利用人工智能技术自动或辅助生成内容,提高知识生产效率。在此过程中,知识对象的类型和数量不断增长,知识形态由层级化转变为扁平网络化,知识生产方式也从依赖人类专家、个体使能转向人机协同、群智驱动,从而大大提高了知识生产的效率,加速了知识的动态更新过程。专业人士、普通用户和机器智能体等多元主体相互协作、适应与融合,搭建起群体智慧的知识网络,进而不断推动新知涌现。

三、群智涌现的表现形态

互联网通过汇聚和共享群体智慧、建立网络连接等方式推动知识不断生产、传播和进化,使得群智涌现成为知识生产的重要模式。随着互联网技术的发展,不仅人类群体能更高效地进行协作分享和知识创造,机器智能体也在自我学习和智能进化方面不断提升,逐步参与到知识生产过程中。在此基础上,笔者提出了两种群智涌现的实践形态:一是基于社群中的复杂交互的人类群智涌现,强调社会大众在特定问题场景和实践需求下,通过群体协作、灵感互动、头脑风暴等共享机制所涌现出的新特征;二是基于关联挖掘的机器智能涌现,表现为计算机程序或机器智能体整合海量数据和知识资源开展任务的协同交互所实现的关联重组的涌现,可细分为机器自身的“能力”涌现和机器交互的任务涌现两个层次。

(一)基于社会交互的人类群智涌现

在互联网环境中,个体受到兴趣或任务驱动进入社区开展学习,针对主题或问题发表自身观点及看法,并在与其他个体差异化观点的碰撞中涌现出新的认识、规则和文化等,笔者将其称为基于社会交互的人类群智涌现。在该过程中,知识涌现发生在个体、群体和组织等多个层面,个体知识源自外部环境异质性知识的刺激,群体知识产生于内部个体差异化知识经验的社会互动,组织知识则是在不同社群间长期的互动和协作中逐渐形成的。前者源于人脑神经网络的复杂内在知识加工,往往难以直接进行观察与追踪;后两者则是生物与环境相互作用和影响的结果,侧重于隐性知识价值呈现[16],一般可外显为主体之间交互产生的行为、态度、情感、意识等的变化。在个体层面,个体通过资源共享、观点互动等方式融入社区、贡献知识、发展经验,促进自身知识增长的同时,也为群体知识的生成与进化提供基础。在群体层面,来自多元个体的丰富知识对象在问题情境驱动下聚合到一起,经过讨论、关联、补充、整合、论证等过程不断优化与完善对于问题的认识,进而涌现出针对某一问题超越单一个体认知、更为全面系统的认知与解决方案[17]。在组织层面,通过群体较为长期的学习与交互,组织内部可形成较为稳定的文化、规约与价值观等。个体知识与群体知识的发展是相辅相成、协同进化的过程,组织知识则是个体知识与群体知识共同发展的结果,并反过来影响个体知识与群体知识的生成与发展。

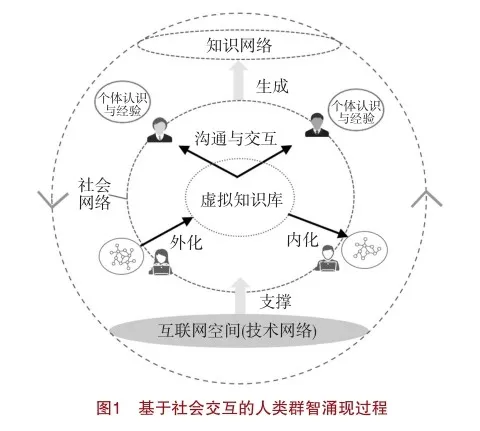

Nonaka[18]研究了由个体知识到组织知识的转化和创造过程,强调个人承诺(意图)、环境波动、信息冗余、多样性经验等条件的重要性,这对于网络时代由群体聚集交互而促发的知识流动和知识创造具有指导意义。笔者以此为理论基础,对互联网环境下以社群交互为主的知识创造与涌现过程进行阐释,其本质上是社区内部个体与群体之间知识的传递、整合和创造的结果,强调显性知识和隐性知识的交互转化。如下页图1所示,这一过程是技术网络(各类社交媒体与工具构成的网络)、社会网络(人际交互构成的网络)和知识网络(群体交互过程中各类知识经验连接构成的网络)等多层网络的螺旋动态发展过程。个体在共同的兴趣、话题或问题需求驱动下进入社区开展学习,技术网络为个体提供交互与协作的空间。在此过程中,个体知识之间的互动与连接是促进社区知识生产的基础与关键,其主要表现为两种方式:一是个体与个体之间直接的知识交流(多发生在“熟人”圈层);二是个体通过发表博客、观点等方式将自身知识“外化”到互联网空间,他人可通过查阅间接地获取到这些知识,进而“内化”到自身知识结构中。两种知识交互方式都以社交媒体构成的技术网络为中介,从而建立个体知识结构之间的连接。个体交互过程中产生的知识连接内嵌于社区的技术网络和社会网络中,形成社区的虚拟知识库。每当个体点击查阅时,便可能激活知识连接。在此过程中,随着多元个体知识经验的不断共享、连接与融合,产生的信息冗余有助于触发群体内部的反思、碰撞与冲突,并将在群体的多轮观点表达与意见交换过程中促进知识的网络化涌现。

多元知识经验驱动下的社会交互是触发群智涌现的基础,其始于个体内部思想的语言表达与互动。在互联网环境中,文字作为语言的主要载体实现了对知识经验的体外延伸与发展传承,支撑人类开展网络连接、协作交互、内容输出等学习活动,进而促进思维碰撞和知识创造。在此过程中,个体间认识与经验的交互碰撞不断丰富社区的知识连接,为知识创造提供动力。社区中不同个体之间紧密关联,社区成员间的互动往往会促进信息的交汇与重叠,由此激发知识对象的连接和扩展,形成群体知识网络,这是群体在学习交流过程中思维碰撞的涌现结果。

(二)基于关联挖掘的机器智能涌现

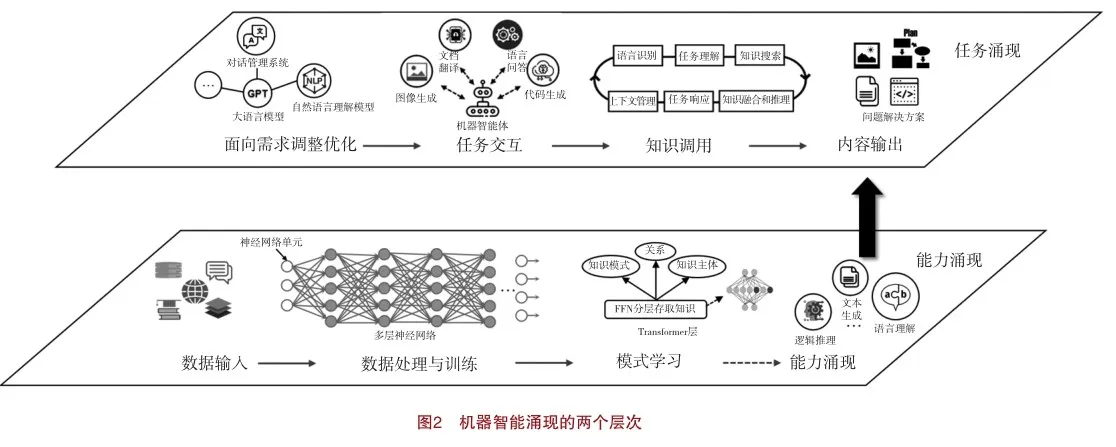

在人工智能、物联网等智能技术快速发展的推动下,机器开始表现出自主性、智能性等新特征。机器智能的涌现是指大量计算机程序或智能体协同作用,以产出超出单个程序或智能体能力的复杂行为或结果[19]。一方面,机器智能体通过模仿人类信息处理活动,从海量数据和知识资源中学习并发现知识,逐渐涌现出感知、识别、推理等类人智能;另一方面,基于机器自身涌现出的这些复杂问题求解能力,面向实际应用场景调整优化模型,涌现出针对问题/任务的解决方案。近年来,大语言模型(Large Language Model,LLM)在自然语言的理解和生成等方面取得突破进展,其借助算法揭示数据中的模式和规律,实现了面向多种任务形式的适应性调整与应用,从而展现出机器智能的潜力。研究发现[20],在一些知识密集型任务中,LLM的任务表现能力会随数据规模的增加而不断增长,体现出LLM本身的“涌现”能力,可随着规模增长不断“解锁”新功能。同时,研究发现当处理由多个步骤组成、需要进行复杂逻辑推理的任务时,LLM更易展现出涌现能力[21],这表明任务类型对涌现能力具有重要影响。因此,笔者提出机器智能涌现的两个层次:机器自身的能力涌现以及在交互活动中的任务涌现(如图2所示)。此类涌现是以计算机程序或机器智能体为主体、以发掘知识之间的联系为核心,笔者将其称为基于关联挖掘的机器智能涌现,强调从数据、知识中发现项目或对象集合之间的模式、特征和规律等。

基于LLM的机器智能涌现以大规模数据的并行计算以及算法程序间的相互作用为基础,通过深度学习神经网络模型对数据进行处理和训练,利用Transformer架构中的多头注意力机制建立不同知识之间的联系,从而进行模式学习。同时,前馈神经网络(Feed-Forward Network,FFN)的分层结构有助于知识模式的分层存储和计算检测[22]。在此基础上,随着数据训练规模和模型参数的不断增长,模型能涌现出语言理解、逻辑推理、文本生成等能力。这一过程在某种程度上模仿了人类大脑中神经元相互作用的认知机制,大量神经网络单元通过复杂的相互作用处理、训练数据,进行多模式识别与知识学习,从而激发了机器内部的能力涌现。这些能力构成了机器在执行任务过程中的核心基础,在任务应用场景中,需要结合场景需求对模型进行调整优化。例如,ChatGPT在LLM基础上融合了对话管理系统、自然语言理解模型等多种智能体技术,协同服务于语言对话任务。此时,机器智能的涌现发生在智能体与任务之间的动态交互和反馈中,智能体基于任务/问题需求调用前期储存的知识模式,并进一步通过知识融合和推理、上下文管理等过程,涌现的是针对问题/任务的灵活响应结果和解决方案。然而,机器涌现能力及涌现内容的质量受到数据、算力、算法等多要素的共同影响。目前,机器智能研究尚处于初级阶段,主要依赖于批量数据预训练生成大模型,仍然存在数据自动更新、算法局限、模型泛化能力不足等问题和挑战。

(三)群智涌现的人机融合趋势

人类智能与机器智能各有专长,人类擅长逻辑推理、直觉感知和触类旁通,在创造力与适应性方面具有优势;机器则强于搜索和计算等“暴力思维”,在重复工作、处理离散任务等方面具有优势。“互联网+”时代数据和信息的爆炸式增长,对人类的信息组织与计算能力提出了巨大挑战,人类认知系统已难以应对海量信息资源激增带来的复杂性与不确定性;机器模型虽已初具智能,但在处理问题时存在常识知识缺乏、数据偏差和认知偏见等问题[23]。因此需要将两者结合起来,充分利用机器优势,促使人类才智发挥[24]。在基于社会交互的人类群智涌现过程中,技术或工具作为外部环境支撑人类开展更加丰富、便捷的知识生产活动,拓展人类计算能力,辅助发现潜在知识;在基于关联挖掘的机器智能涌现过程中,关注机器智能作为人类智能的延伸和拓展,在人类知识资源基础上进行知识服务和知识生成。本质上,所有人为设计的方法均体现了数据和知识协同的理念[25],未来的知识生产也将越来越多地展现人机融合的作用。通过将机器融合多模态数据与常规知识库、知识图谱等人类经验,促进智能系统或模型的认知能力,进而促进自动化、高质量的知识组织、管理和生产。

已有研究[26]从主体视角将人机协同的工作方式分为人类主导、机器辅助(“Embedding”模式),人机分工合作共进(“Copilot”模式)以及机器基于目标的全权代理、自动化工作(“Agent”模式)三种模式。随着机器在自主、智能等方面性能的持续提升,后两种人机融合模式将成为推动群智涌现知识生产的重要方式。其将人类进行问题解决的感知、认知机制以及机器强大的运算和存储能力相融合,开辟出一条人机共生的知识生产路径。例如,群体在嵌入智能学习系统的环境中开展在线学习,机器能够基于社群互动行为自适应推荐知识资源、联通学习群体、动态引导反馈、拓展知识网络,从而汇聚群体开展围绕特定主题的深度交流与研讨,碰撞生成创新思路、学习制品等。再如,在基于智能代理的教学情境中,机器智能体能够承担一定的计算操作和支持服务,充分发挥其强大的计算能力,帮助学习者进行资源汇聚、组织决策和探索创新。已有研究[27]提出“人在回路”(Human in the Loop)的思想,即通过人类干预和反馈的方式将人类先验知识融入智能系统的计算回路中,以提高数据分析精度,优化模型参数,进而提高模型的自由度与情境感知性,推动机器“自主”涌现智能。在“人-机”融合作用过程中,人、机器与环境多重要素相互作用,搭建起将“数据-知识-智能”转化的桥梁,促使知识生态系统与知识技术体系相互融合、共同发展。通过不同路径生成的知识都将存储于互联网环境中,构成丰富的知识学习资源;根据知识之间的相关性、相似性等复杂关系,相互交织形成知识网络,能够用于解决更加多样、复杂的理论与实践问题。

四、群智涌现的生成机理

群智涌现强调在互联网空间支撑下,人类、机器智能体等主体基于多样化知识经验的交互、连接、转化与协同创造,从而促进知识的网络化生产与动态发展。基于上述研究基础,笔者尝试从生成条件、过程机制和演化形态三方面揭示群智涌现的生成机理。

(一)生成条件:显、隐性知识交互转化

“互联网+”时代知识的范畴扩大到全部人类智慧,强调对所有人类知识经验的分享、汇聚、重组和再创造[28]。互联网信息空间为个体经验的分享提供了条件,人类能够借助各类社交媒体和平台发表关于实践问题的独特经验,并快速寻找到与自己适合的组织和社群。在社群交互过程中,个体和群体的显性知识、隐性知识相互转化,构成了群智涌现的基础。(1)互联网连接海量信息释放全部人类知识经验。在互联网环境下,不仅专业人士,普通用户和机器智能体也成为知识生产的重要参与者。相较于基于人类专家抽象描述的系统化科学知识生产,互联网空间通过共性话题吸引、社群分享汇聚、差异化观点交互等过程,将各类个性化实践经验、公众舆论、情感偏好等知识内容融入生产过程,实现了知识的全谱系回归[29]。(2)显、隐性知识交互转化促进知识网络化发展。网络化知识通常是与人类群体或组织的实践行动紧密联系在一起的,在知识生产的同时就可实现传播与应用[30]。以往的科学知识生产受到人类表征能力的局限,生产和传播的范畴仅限于部分能被人类语言或文字表征的知识,大量技能、情感、态度等有价值的隐性信息通常难以表征,因此也无法汇入知识生产过程。互联网空间以其开放共享促进了这些隐性知识的外化与传播,实现了显性知识和隐性知识的快速转化,推动知识动态汇聚、关联与生产。

(二)过程机制:多要素驱动的协同创新

互联网信息空间为人类创设了开放、便捷的交互情境,促进了群体的规模化汇聚与持续性交互,由此推动了知识基于群体协同的生产与演化。网络化知识生产是互联网环境汇聚群体智慧协同作用进行模式识别的过程,关于问题的复杂知识经验能够通过个体交互、数据关联、人机协作等多种方式实现动态关联、再创造及进化发展。(1)知识驱动的群聚交互突破个体认知局限。互联网信息空间为跨越时空、层级的群体汇聚创设了环境基础,促进了在问题引领下人类知识经验的交互共享和协作创生。这种模式突破了以往单一个体主导的问题解决方式,通过群体协同延展了人类认知视域。公众基于各类知识社区与交互平台,通过发现社群、寻找伙伴、分享资源、信息标注、发表观点等过程进行模式识别,整合、创造生成新知识,推动知识生产进入群智共创的新时代。例如,“知乎”社区通过开放式的用户问答与互动,促进了问题的高效解决[31];“豆瓣”社区通过社会化标注方式,实现了基于大众点评的知识产品内容审查与推荐[32]。(2)数据驱动的知识发现促使隐性关联知识显现。数据驱动的知识发现强调通过对海量数据的汇聚和整合,基于算法/程序进行特征识别、规模训练等分析处理,从中揭示那些隐藏在数据背后、不易察觉的隐性知识关联,进而形成对于事物或现象的多模式识别[33]。例如,通过对海量交互数据和知识资源的计算与学习,机器智能体能够挖掘出隐含在数据关联中的有价值信息和知识,并结合具体任务对其进行整合、重组,由此产出对于任务的阐释和趋势预测等,甚至给出初步的问题解决方案。(3)人机协同促进知识动态生成与持续进化。机器通过对人类既有知识经验的“学习”,利用语言、文字、符号等人类思维载体延伸和拓展人类认知[34],正代替人类完成一些程序化的知识工作,如机器翻译、自动摘要、知识内容的整合编辑等,甚至参与到知识的创造和生产中。在此过程中,人类与机器可以通过基于情境的交互反馈互教互学、协同创新,由此推动知识的快速生成与动态进化。

(三)演化形态:动态进化的知识网络

传统基于文字出版流程的科学知识生产遵循固化的标准与流程,从想法的产生到知识的组织生成以及规模化传播是一个逐级推进、渐进生成的过程,且各个环节间往往需经历较长的时间周期,具有高成本、低效率的特征[35]。互联网平等、开放的共享空间满足了不同群体便捷、无边界、连续性地知识分享和经验交互,知识的生产者和消费者互为彼此,在交互中形成协同知识网络生态。(1)知识生产更具开放共享与系统生态。不同于以往对于生产主体与生产环境的专业性、规范性要求,多元主体参与的知识生产更具开放性和共享性,逐渐形成开放流动、动态更迭的知识生态系统[36]。在该系统中,群体的汇聚和交互不受人为约束,而是一种开放式、自组织的涌现过程。互联网信息空间联通物理空间和社会关系空间,使得人们能够通过在线平台、社交媒体等途径平等自由地发表和分享自己的知识成果和观点认识。这些开放数据和信息又能够持续地为人类和机器提供原料,以促进其不断学习、实现自我进化,推动创新和合作不断发生,由此形成人类、技术、环境协同共生的知识网络生态。(2)知识生产与传播同程推动知识快速进化更迭。互联网环境下群体交互生产知识无时无刻都在发生,其突破了传统固化出版流程的限制,过程中产生的扁平化知识网络实现了知识生产与传播的同步推进[37]。同时,随着智能技术的快速更迭,机器智能体在知识生产中的作用逐渐从工具辅助转向自主产出[38]。相较于人类主导的思维性生产,机器智能体通过对互联网环境下动态发展的关联数据的挖掘来实现知识的自动化生产,如对在线教学场景中交互数据的分类组织、概念间关联关系的挖掘等。由此,实现了知识快速、高效地生产、传播及进化更迭。

五、群智涌现的促进策略

已有研究[39]指出,群体汇聚的模式、结构与机制等是影响群体互动涌现群智的关键因素。在以数据和知识为重要驱动力,强调群力共创、人机共生的“互联网+”时代,以知识创造为核心内容的教育教学亟需转型应变,发挥群体效能激发涌现力量。笔者结合教学实践探索,从问题任务、交互节点、群聚结构和协作机制四方面提出网络学习环境下促进群智涌现的实践策略,以期为后续相关教育实践提供方法与策略参考。

(一)问题情境导向:创设以任务为导向或基于主题分享创造的情境

研究表明,群体智慧在两种情境下更易涌现:以简单任务为导向的情境和以分享创造为导向的情境[40]。互联网环境促进了人类群体基于简单行为的汇聚与协作,简单行为的汇聚也会涌现出超乎想象的结果,如基于网络的信息集成,每个人只需要提供一点信息,就能拼凑形成一张完整的地图[41]。以分享和创造为导向的情境本身就蕴含着知识创造的目标,且该情境下的参与者多为一些思想活跃开放、乐于分享,自身具备一定知识经验的人,这样的汇聚方式更有利于知识的创造。例如,基于联通主义的在线开放课程(connectivist Massive Open Online Course,cMOOC)教学中融合了学习任务引导和基于主题的分享创造情境[42],一方面,课程为学习者提供多个主题和任务选择,引导学习者聚焦教育场景,有目标的自由发散思考;另一方面,课程搭建了分布式交互环境,促进学习者基于兴趣或需求聚合探讨、交互碰撞,由此推动社群网络不断发展。

(二)人机协同参与:加入融合人类主体与虚拟代理等的多元节点类型

生成式人工智能的发展颠覆了人类对知识生产的认知:机器智能体从辅助知识生产进化为新的“知识生产者”。相比于人类知识生产,机器智能体尤其擅长基于数据的系统化加工与整理。在“互联网+”时代,信息和知识的急剧增长对人类的学习能力提出更高挑战,学习不再仅仅是对资源的获取与理解,而是包含从资源的筛选、整理、理解到应用、创造等的全过程能力发展。在互联网环境中,学习者不仅可和其他个体交互沟通思想,也可借助机器智能体获取知识资源、启发思考。由此,教学活动设计不仅应考虑人与人之间的交互,也可以将机器智能体作为网络中的交互节点融入活动设计,允许学习者通过与机器智能体的交互获取相关资源,或寻求技术操作、方法使用等方面的帮助。同时,机器节点的加入也能增强网络节点的多样性,丰富学习者的交互体验,激励学习者循序渐进地开展学习并形成个性化见解,从而促进知识涌现。例如,cMOOC5.0中引入机器人消息通知和自助答疑,帮助学习者自动获取课程相关讯息及常见问题引导,促进了学习者参与学习的积极性和持续性[43]。

(三)多样活动设计:组织多样主题活动促生多中心、分布式网络结构

涌现是一种组织效应、结构效应[44]。在群体智慧相关研究中,网络中心化是支配群体产生群智的关键网络属性[45],这一属性主要体现在网络拓扑结构的度分布上。在互联网环境下基于群体汇聚的知识涌现中,主体汇聚连接的模式会影响群体的社会网络结构,进而影响知识的涌现效果。已有实践表明,基于共同目标有序流动的开放、分布式网络社区结构有助于增强社区经验的多样性,并减少因长期稳固权力结构产生的群体压力[46],进而产生涌现。为此,教学应紧密围绕相关主题或问题开展,以凝聚具备共同意图的学习者加入;其次,开放多种交互话题,允许学习者自由选择并参与创建,激发社区创新活力;同时,嵌入多种学习支架和支持工具引导学习者基于任务复杂性选择不同的学习方式。cMOOC课程采用开放式、多主题、多样化活动设计,如资源分享、原创性博客输出、论坛讨论、协作问题解决等,鼓励学习者通过多种渠道获取信息、表达观点、建立广泛连接[47],以提高社会网络的分散性。同时,课程平台扁平化的设计为每一位学习者提供了平等的表达机会,任何人都有可能成为社群交互的中心[48],多中心网络结构也促进并保护了新奇想法和创新方案的产生和发展。

(四)协作机制保障:建立角色分工、激励报偿、评估修正等过程机制

知识涌现的发生依靠群体间协作交互的耦合效应,群体间的有效协作有赖于社区机制的引导[49],且这种机制不是完全由权威控制,而是结合社区主导者组织引导和协作过程中自然形成的社群规约。例如,Github、知乎等知识社区要求参与者以关键词、领域词条等对分享内容进行标注,以便对知识库进行自动化地组织与管理。同时,群体中的角色分工与互动是影响群智发挥效果的关键,研究发现,协作社区中的“强互惠者”角色有助于促进协作秩序的产生[50];群体多种角色的分工及角色作用方式等都对群智协同的效果具有重要影响,如组织者、整合者、辅助者、执行者等角色协作解决问题的互动配合方式会影响小组协作效果[51]。此外,激励和报偿机制也在促进群体主动分享和贡献方面发挥着关键作用,尤其对于社区的持续性发展至关重要。例如,cMOOC通过设置多类型证书、提供社区直播等外部奖励机制激发学习者的外部学习动机,以及利用社区声誉、互惠心理等建立交互排名、社区助力、评估修正等任务机制促进主动贡献,营造互惠共赢的社区文化。

六、结语

群智涌现是数字化转型时期的新型知识生产模式,深入探究其内在机理与作用机制是理解并有效运用这一模式的关键。研究通过梳理网络媒介发展过程中知识内容生产由PGC到UGC再到AIGC的演变历程,揭示出知识生产多主体协同、群智汇聚、人机共促等发展趋势。基于此,深入探究了群智涌现的典型模式,分别为人类群智涌现和机器智能涌现。人类群智涌现强调人与人之间通过社会互动与网络连接涌现知识网络,机器智能涌现强调机器智能体通过知识关联挖掘和任务交互涌现内容生成能力与问题解决方案,揭示出人类和机器协同共创的发展趋势。同时,进一步剖析了群智涌现源自多样化显性知识与隐性知识的交互转化,过程中多要素驱动协同创新,以及演化生成动态进化的知识网络的生成机理。由此,立足教学实践场景,提出通过创设问题或任务情境、融入人类和机器多元节点、组织多样化主题活动以及建立过程机制保障等策略,能够有效促进群智涌现的发生。但研究主要是从学理层面系统阐述群智涌现的内在机理,后续仍需进一步结合教育实践研究,从实证层面挖掘群智涌现在实践场域的表现特征与发展规律,从而推动以网络化知识生产为核心的教学实践的发展与变革。

参考文献:

[1][28][37] 陈丽,逯行等.“互联网+教育”的知识观:知识回归与知识进化[J].中国远程教育,2019,(7):10-18+92.

[2][30] 王怀波,陈丽.网络化知识的内涵解析与表征模型构建[J].中国远程教育,2020,(5):10-17+76.

[3][8][17][29] 陈丽,郑勤华等.知识的“技术”发展史与知识的“回归”[J].现代远程教育研究,2022,34(5):3-9.

[4] Sardar,Z.The smog of ignorance:knowledge and wisdom in postnormal times [J].Futures,2020,120:1-12.

[5] 安宁,安璐.突发公共卫生事件舆情环境下的群体智慧涌现研究[J].情报学报,2022,41(1):96-106.

[6][7] 陈丽,郭玉娟等.“互联网+教育”的世界观:复杂系统观[J].中国远程教育,2023,43(8):7-12+24.

[9] 郭文革.教育的“技术”发展史[J].北京大学教育评论,2011,9(3):137-157+192.

[10] 胡泳,刘纯懿.UGC未竟,AIGC已来:“内容”的重溯、重思与重构[J].当代传播,2023,(5):4-14.

[11] OECD.Participative Web and User-Created Content [EB/OL].http://www. oecd. org/internet/ieconomy/38393115.pdf,2022-08-24.

[12] 赵宇翔,范哲等.用户生成内容(UGC)概念解析及研究进展[J].中国图书馆学报,2012,38(5):68-81.

[13] 李白杨,白云等.人工智能生成内容(AIGC)的技术特征与形态演进[J].图书情报知识,2023,40(1):66-74.

[14] 李yp8Sx2dLre3r5We3ysSsnIChaUpAXNZQc61ileCsd0E=德毅.论智能的困扰和释放 [J].智能系统学报,2024,19(1):249-257.

[15] 解学芳,祝新乐.“智能+”时代AIGC赋能的数字文化生产模式创新研究[J].福建论坛(人文社会科学版),2023,(8):16-29.

[16] 金杰,金福.基于组织视角的知识涌现系统受限模型[J].企业改革与管理,2018,(2):6-7.

[18] Nonaka I.A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation [J]. Organization Science,1994,5(1):14-37.

[19] 王亮家.以涌现重审人工智能范式的智能实现[J].科技传播,2022,14 (2):113-117.

[20][21] Srivastava,A.,Rastogi,A.,et al.Beyond the imitation game:Quantifying and extrapolating the capabilities of language models [DB/OL].https://arxiv. org/abs/2206.04615,2024-07-20.

[22] Geva,M.,Schuster,R.,et al.Transformer feed-forward layers are key-value memories [DB/OL].https://arxiv.org/abs/2012.14913,2024-07-20.

[23] 冯建军.我们如何看待ChatGPT对教育的挑战[J].中国电化教育,2023, (7):1-6+13.

[24][50] 吴飞.走进人工智能[M].北京:高等教育出版社,2022.

[25] 蒲志强,易建强等.知识和数据协同驱动的群体智能决策方法研究综述[J].自动化学报,2022,48(3):627-643.

[26] Wilson,H.,Daugherty,P.Collaborative intelligence:Humans and AI are joining forces [J].Harvard Business Review,2018,96(4):114-123.

[27] Korhonen A.The proceedings of the 57th annual meeting of the association for computational linguistics [A].Kumar V.Why didn’t you listen to me comparing user control of human-in-the-loop topic models [C].Florence:Association for Computational Linguistics,2019.6323-6330.

[31] 储节旺,李佳轩.知识生态系统中知识演化及智慧创生研究——以知乎社区为例[J].情报理论与实践, 2022,45(9):51-58.

[32] 易明,冯翠翠等.基于群体智慧理论的协同标注信息行为机理研究——以豆瓣电影标签数据为例[J].情报学报,2021,40(1):101-114.

[33] 邱韵霏,李春旺.智能情报分析模式:数据驱动型与知识驱动型[J].情报理论与实践,2020,43(2):28-34.

[34] 李德毅,马楠.人工智能看教育[J].高等工程教育研究,2023,(3): 1-7.

[35] 束开荣.知识基础设施视角下的学术期刊数字出版:网络化的知识生产及其传播实践[J].编辑之友,2022,(3):40-47.

[36] 顾小清,郝祥军.从人工智能重塑的知识观看未来教育[J].教育研究,2022,43(9):138-149.

[38] 陈晓珊,戚万学.知识机器生产模式与教育新隐喻[J].教育研究,2023, (10):33-43.

[39] 蔡萌生,陈绍军.反思社会学视域下群体智慧影响因素研究[J].学术界,2012,(4):23-30+271-274.

[40][49] 彭兰.群氓的智慧还是群体性迷失——互联网群体互动效果的两面观察[J].当代传播,2014,(2):4-7.

[41] Wikipedia.DARPA Network Challenge [EB/OL].https://en.wikipedia.org/ wiki/DARPA_ Network_Challenge,2017-11-10.

[42][43][47] 徐亚倩,陈丽等.联通主义在线课程设计策略研究——基于五轮cMOOC设计迭代[J].中国远程教育,2022,(6):67-75.

[44] 何小贤,朱云龙等.群体智能中的知识涌现与复杂适应性问题综述研究[J].信息与控制,2005,(5):50-56.

[45] Newman,M.Networks:An Introduction [M].Oxford:Oxford University Press.2010.

[46] 黄晓斌,周珍妮.Web2.0环境下群体智慧的实现问题[J].图书情报知识,2011,(6):113-119.

[48] 郭玉娟,陈丽等.联通主义学习中学习者社会网络特征研究[J].中国远程教育,2020,(2):32-39+67+76-77.

[51] 王辞晓,张文梅.联通主义学习中协作问题解决的角色互动研究[J].电化教育研究,2022,43(10):86-93.

作者简介:

张文梅:在读博士,研究方向为“互联网+教育”、联通主义学习。

祁彬斌:博士,博士后,研究方向为智慧学习环境、虚拟现实教育应用。

何歆怡:在读博士,研究方向为“互联网+教育”、联通主义学习。

陈丽:教授,博士,博士生导师,研究方向为“互联网+教育”、终身教育、教育大数据。

Knowledge Production with the Emergence of Collective Intelligence: Morphology, Mechanisms and Facilitation Strategies

Zhang Wenmei1, Qi Binbin2, He Xinyi1, Chen Li1

1.The Research Center of Distance Education, Beijing Normal University, Beijing 100875 2.National Engineering Research Center for Cyberlearning and Intelligent Technology, Beijing Normal University, Beijing 102200

Abstract: Knowledge production in the era of “Internet Plus” is closely linked to the advancement of media technology, indicating a shift from individual production to the collaborative creation of group intelligence, and the integration of human cognition and machine intelligence. The emergence of group intelligence, as an emerging mode of knowledge production, emphasises the interactive convergence of multiple subjects around a problem or topic in the Internet environment, resulting in the emergence of group intelligence that far exceeds individual knowledge. The article examines the evolution of knowledge production in network media and analyzes the emergence of group intelligence. It discusses human group intelligence based on social interaction and machine intelligence based on correlation mining, as well as the trend of humanmachine integration. The study also explores internal and external knowledge transformation, multi-subject collaborative innovation, and the dynamic evolution of knowledge networks related to group intelligence. It proposes strategies for promoting group intelligence in teaching practice, including addressing problematic situations, facilitating human-machine collaboration, designing diverse activities, and ensuring collaborative mechanisms. The research offers a theoretical basis and reference for understanding and analyzing the knowledge production mode of group intelligence emergence.

Keywords: collective intelligence emergence; collective intelligence; machine intelligence; knowledge creation; human-machine integration

收稿日期:2023年12月1日

责任编辑:赵云建