做事的哲学:崇祯改历的工程性分析

摘要:从“做事”的范畴出发可以发现,由于“历”在古代中国的特殊性和工程所具有的三重特征,对崇祯改历进行工程哲学的分析得以可能。通过分析崇祯改历过程中的谋划性、时限性以及改历共同体的异质性,得出结论:改历工程在设计和管理方面,具有不亚于在科学上的关注。这一分析发现了古今中国在工程活动方面的联系,即管理在工程活动中具有突出的地位。

关键词:崇祯改历;工程哲学;工程管理

中图分类号:NO31;P194.3 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1003-8256.2024.05.010

李伯聪先生所提出的“我造物故我在”作为工程哲学的箴言流传甚广[1]。但是“造物”一词对于工程和科学的区分是有力的,而在工程和技术的区别上则带来了模糊性。因为所造之物乃是人工物,而正如他自己所说“英语中technology又用于指人工物,于是人工物就成为技术哲学和工程哲学的‘共同对象’”[2]。

欧阳莹之[3]在区分工程和技术时引入了“组织技术”。他说:“在创造技术方面,工程师不仅仅是在发明,他们还要创新……创新,有着广阔的前景,需要有技术和社会两方面的洞察力”。以地铁的设计和建造为例,工程师需要在上班族、承包商、司机、政治家、环保人士以及与之相关的其他种种利益集团之间进行协调,而这必然影响地铁系统的设计、站点的布局等。

另一方面,在作为社会工程的核心范畴时,“造物”的局限性也是十分明显的。“如果说‘社会技术是人们改造社会世界,控制社会关系,调整社会运行的知识体系’,那么,从哲学视角看,社会工程就是这一知识体系的展开和运用”[4]。钱学森[5]把“组织管理建设社会主义的技术”视为“社会工程”也是相同的道理。但是我们很难将调整后的某种社会关系视为人工物。

于是,以“做事”替代“造物”成为工程哲学本体论研究的一个新动向。张云龙[6]将“做事”视为“造物工程”和“社会工程”的上位概念,前者涵涉后两者。“做事,包括人事和物事,也就是‘社会工程’和‘造物工程’”。2022年7月17日中国自然辩证法研究会工程哲学专业委员会以“做事”的哲学为主题组织的三场学术前沿讲座,标志着“做事”的核心范畴在工程哲学共同体内部达成了共识。

“做事”范畴不仅对理解现代工程是有益的,而且对理解古代工程也是至关重要的。中国古代占主导地位的世界观是“天人合一”。在此前提下,我们不能轻易地将某一工程划分为造物工程还是社会工程,而应该谨慎地从“做事”这一最高范畴开始。而且,“做事”在工程哲学视野内的意义,与伦理学、政治哲学、科学哲学等并不相同。工程之事具有三重性,分别是谋划性、时限性和共同体内部的异质性。

谋划即工程主体在工程实践活动之前对目的、条件、合理性等相关问题的预先构想和计划。柳冠中[7]提出了在工业设计当中要从“造物”的思维方式转变为“谋事”的思维方式,因为设计的目的既不是制造,也不是流通,而是使用。工程的谋划包括设计却不限于设计。但以“用物”为工程目的,它们是一致的。

时限性是对工程约束条件的说明,表明工程不像科学和技术那样具有永无止境的追求。工程以项目为单位,要求其在有限的时间和社会资源内完成预先的谋划。工程不接受失败。“试错”在工程思维中是不合法的。

李伯聪[8]提出“职业共同体”(即工程师共同体)和“工程活动共同体”两种工程共同体类型。从性质上来说,后者是基本的,而前者则是派生的亚共同体,这与科学共同体形成强烈的对比。而工程活动包括各种类型的人群,又体现了工程共同体内部的异质性。

从工程之事的三重事理[9-10]①来看,对崇祯改历进行工程哲学分析是可能的。

首先,“历”具有社会公共性。个体性的活动和小范围内的群体活动一般都不被纳入工程当中。工程在一定程度上能够被视为人类文明的标志,本身就是从工程的社会公共性当中衍生出来的。据《论语·尧曰》称,尧在接班时对舜说:“天之历数在尔躬,允执其中”,这象征着历在古代中国公共生活中的国家意义和政治意义。江晓原[11]提出:“所谓‘敬授人时’,正确的理解应是‘人事之时’,即安排重大事务日程表”,其意亦指向宗教和政治等公共性的社会活动。

其次,古代中国的“历”符合工程的要素。欧阳莹之[3]将现代工程学的三个基本范畴总结为“科学、设计、管理”。历法对天体运行规律的总结可视为科学性的体现,不同的历法家对推算方法的创设和发展是设计性的体现,而历志、历书、历谱等历的衍生物则是管理性的体现,这表明中国古代历法的沿革可以看作是一种工程的历史。

最后,崇祯改历满足三个事理特征。是否要改历?怎么改历?谁来改?对于这些先期决策,崇祯改历经过了漫长的谋划过程,此其一。历在国家大典中占据着重要的地位,应该予以较长时间来保证改历的质量。但以明末时局来看,历法虽然多有差误,但急迫性不足,因此改历应当在短时间内完成,从而为其他紧急国务腾出时间和精力,此其二。崇祯改历由各方面的人员参与,改历共同体内部呈现出异质性的特征,对于这种共同体,将其视为工程共同体,比起视其为科学共同体要更加恰当,此其三。

综上所述,由于“历”在古代中国社会中的特殊地位,历也展现出了一定的工程价值。崇祯改历所具有的的谋划性、时限性和改历共同体的异质性这三个工程之事的特征,使其作为“做事”的工程哲学的研究对象是可能的。

1 改历整体的谋划性

陈美东[12]曾对中国古代历法沿革做过一般性的说明:“历法不符实际天象或不甚准确,是我国古代历法改革的最主要原因,其中又以气朔、交食、五星之验最为人们所重视,至于改朝换代等人为因素,仅仅是次要原因”。这是典型的符合论的科学视角,是从天文学理论演进的逻辑基础说的,而工程则更加强调特殊性。

从工程的视角看,崇祯改历始于国家需求。万历22年(1594年),皇帝颁布诏书,纂修国史。然而,明朝所行历法实际上是继承着元朝的授时历,这就使得其中的“历志”很难体现出大明朝的“正朔”。邢云路、王应遴所称“何为信史”“缺典之最大者”[13]正是此意。将改历置于编修国史的背景下,在一定程度上体现出此次改历的目的性,即为了保证国家大典的顺利完成,朝廷有必要动用国家资源组织历法改革。

1.1 改历技术路线的谋划

万历23年(1595年)朱载堉《进历书疏》、万历24年(1596年)邢云路《议正历元奏疏》拉开了明末历法改革的序幕,可谓崇祯改历的先声。其时,耶稣会士利玛窦来华,他借机向中国人展示欧洲的天文历法知识,试图参与到“治历明时”的国家大典之中。从而,在先期的“技术论证环节”形成了两条改历路线。

一条是在考订古代历法成就的基础上进行损益和修订,可简称为“古今路线”。以朱载堉的圣寿万年历为例。它所要进行的修历工作,就是考订授时历和大统历失误所在,然后重新确定历元、距算等,进而依照新的标准,推算出节气、朔闰、岁余、交食、漏刻等数,再与古代记录、近年实况相对照,来初步确定新的推算方法是否密合[14]。

一条是在参酌西方历算知识基础上进行历法修订,可简称为“中西路线”。基督教历法在引入阿拉伯人的天文学知识后,其精密程度有很大的提升。因而,利玛窦等通过估算中国与欧洲的距离,也能够得到相对正确的天文预测数据。所以,李之藻、徐光启等修改历法的路线与朱载堉、邢云路等不同,不是从考订古法开始,而是从翻译西洋书籍开始。

邢云路和范守己作为“古今路线”的代表,而徐光启和李之藻则是“中西路线”的倡议者,形成了谋划改历的初步格局。《明史·历志》记载:“精通历法,如云路、守己为时所推,请改授京卿,共理历事。翰林院检讨徐光启、南京工部员外郎李之藻亦皆精心历理,可与迪峨、三拔等同译西洋法,俾云路等参订修改”。因此,“云路据其所学,之藻则以西法为宗”[15]。但在此时,前者为主而后者为辅。

到了改历工程的决策和实施阶段,主次颠倒过来。“中西路线”成为总的路线方针,而它的反对者则缺失了话语权。崇祯2年4月29日礼部揭帖将推算日食的结果开列出来,用词为“据大统历推算”“据回回历推算”“用新法推算”[16]。此时,崇祯皇帝尚未批准开局改历,因此“新法”所指应该是万历年间礼部所做的准备工作。但是从后续奏疏可以推知,新法就是徐光启和耶稣会士推算所依据的西法。因此,“新法”实际上成了西法的代名词。

而“中西路线”之所以胜出,很大原因是:其他路线的支持者和管理者都去世了,只剩下了徐光启和李之藻。崇祯2年7月11日礼部题本说:“臣部四十等年原疏推举五人,为史臣徐光启、臬臣邢云路、部臣范守己、崔儒秀、李之藻。今三臣俱故,独臣徐光启见在本部,似可督领其事,恭候皇上任使实行。至臣之藻,以南京太仆寺少卿丁忧服满在籍”[16]。可见,“中西路线”的最终选定,很大原因是这一工程技术路线的代PjLf/HXhsW3V0fwLgtEjuKTzlMHTpfjMuzdHSsvqpd8=表人抓住了领导项目的机会。

1.2 崇祯改历的决策和计划

改历技术路线的最终选定,确立了崇祯改历设计方案所能呈现出的基本面貌。崇祯皇帝在决策层面提出了“画一”的基本要求。而改历工程的管理者徐光启则在此之下,制定了“会通归一”的改历要旨,即:欲求超胜,必须会通;会通之前,先须翻译。从终极目标上看,“超胜”即“画一”。但实际上,“画一”与“会通”之间的关系比较复杂。

石云里[17]认为,两者表面上意思相同,本质上对立。徐光启的“会通”实际上全取西法,而崇祯皇帝的“务求画一”实际上是一种调停党争的政治权术,“他所要求的只不过是拿新法去与早已自认差桀的大统、回回二历以及屡测屡疏的魏文魁历法‘悉心互参’‘务求折衷画一’,并且还强调‘不可偏执’”[17]。这种观点忽视了指导思想在“理念层面”和实践计划在“操作层面”的不对等性。不同层面所考虑的重点也不同。因而两者之间存在某种张力是正常的。如果二者在本质上是对立的,那也就不会有改历后期崇祯皇帝“画一历法已有旨了”[16]等主动支持西局新法的态度。

总的来说,“画一”与“会通”的诉求既有一致的方面,也有不一致的方面。一致的诉求是在改历工程中引入西法。这保证了“中西路线”贯穿于改历活动的全过程。而不一致性则使精度作为判断历法优劣的标准失去了决定性的力量。徐光启作为直接参与到改历工程中的专业人士,所要进行的是在内容上的“辩驳”,“今所求者,每遇一差,必寻其所以差之故。每用一法,必论其所以不差之故”[16]。而崇祯皇帝作为外行所强调的“诸家务取而参合”[16],却在是形式上的“兼收”,不偏向任何一家。但它们之间的矛盾要到改历工程的实施中才会暴露出来,而在改历工程的谋划阶段,“画一”与“会通”应当是一致的。

正是在这个前提下,崇祯皇帝对徐光启督修历法表达了极大的支持,在钦天监之外批准成立了新的机构——历局,并接受了徐光启提出的一系列工程布局,包括改历工程整体上的“四款三十三条”和翻译阶段的“节次六目”与“基本五目”基本框架。对于徐光启的安排,崇祯皇帝曾评价道:“这条议历法,立论简确,列款明备。修正岁差等事,测验推步,参合诸家,西法自宜兼收”[16]。一直到徐光启去世前,改历工程几乎完全是按照徐光启事先制定的计划稳步推进的。

2 改历工程的时限性

工程以项目为单位,既要考虑项目完成的时间边际条件T1,又要考虑到产品投入使用的时间边际条件T2。在理想状态下,T1的数值要越小越好,同时T2的数值要越大越好。也就是说,一项理想的工程要花费较短的时间来建构可以长久使用的产品。总之,时限性是衡量一项工程质量好坏的重要指标。从工程的视角来评价崇祯改历,也需要分析改历工程对时限性的把握。

2.1 工程实施的时限性分析

改历工程一般都在历代王朝的初期或鼎盛时期进行,因为国家有实力为改历工程提供足够的社会资源。崇祯改历显然不符合这样的条件。在有限的经济条件下,是否要动用国家力量推进改历工程,需要考虑其急迫性。实际上,改历工程的急迫性尚有不足。

在天启年间朝廷中流行着3种关于改历的议论:历法何必修、历法无暇修、历无人能修。其中第二种观点“历法无暇修”就是出于当时内忧外患的考虑而提出的[13]。徐光启[18]也曾说:“方今历象之学,或岁月可缓,纷纶总务,或非世道所急;至若西北治河,东南治水利,皆目前救时至计”。这说明,改历工程在当时的社会经济条件下并不适宜开展。虽然改历工程最终还是在崇祯皇帝的鼎力支持下实施了,但是这也使得改历工程的时限性要求变得更加重要。

崇祯2 年7 月11 日,礼部上疏的改历事宜四条之“议考成绩”中提到,唐朝僧一行造大衍历花了7年时间才完成了草稿,而元朝郭守敬造授时历花了10年时间才开始进呈书籍。“今古书尽亡,测验推步必须星回岁转。著述讲究,动经年月。若更优游时日,未免积久耽延,不止失时,亦且多费”[16]。可见,在礼部的预期中,若是按照唐元的惯例,崇祯改历至少要花费十年时间,经费支出也会面临相当大的负担。在当时的国情下,这当然是不可接受的。

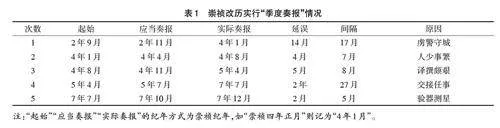

因此,礼部提出仿效周礼“日考日成、月考月要”的办法,也就是说,历局每月向礼部汇报一次测验推算译书等初步情况,每一个季度再汇总起来向皇帝进呈御览,改历大功告成则把已汇报和未汇报的内容都做一个总结,功劳奖赏一并拟议。这些办法获得了崇祯皇帝的肯定。但从后来的奏疏中我们可以看出,这种安排被落实得并不好,预计的“季度奏报”几乎变成了“半年度或年度奏报”。

以崇祯2 年9 月13 日皇帝敕谕为改历开始的时间,按照“季度奏报”的原则,应当在3个月后暨崇祯2年12月或崇祯3年1月上呈第一次缮书制器情况。但是实际上,崇祯3 年9 月徐光启才第一次汇报了19 卷书表和3座大仪器,崇祯4年1月徐光启才第一次把缮写完的书表进呈御览。其中内容有所改动且不论,仅期限就分别延误9 个月和1 年零1 个月。接着第二次进呈应当在崇祯4年3月到4月间进行,而实际情况则拖到了崇祯4年8月,又延误了一个季度的时间,而且是以“容臣等陆续完进”的情况汇报的。第三次延误了超过一个季度的时间;第四次延误了2年时间;第五次延误2个月的时间。

综上可知,计划好的“季度奏报”并没有形成一种制度,完全没有得到真正的实行。虽然工程管理者提出了各种主客观的原因(见表1),但是仍能管中窥豹,当时的朝廷在百忙之中,能够花费在治历上的精力并不多。

2.2 改历工程成果的应用

编制书表是改历的基础性工作,但并非全部。到崇祯7 年12 月,李天经第五次上呈书目后,改历的基础性工作已经大致完成。但是距离项目完结还有很长时间。其中所需工作,照李天经所说有两条,其一为“监官生之学习新法者才得一半,讲解通彻尚须年余”,其二为“新法之度数旁通尚有多款,经辅臣之已题者,徐待制造”。而据皇帝所说两条则为“推测疏密未经考验”和“度数旁通尚有多款徐待制造”。总的来说,所剩三件事有待完成,即教习新法、公同测验、度数旁通。

实际上,度数旁通并不影响改历工程的主体内容。根据利玛窦在《译几何原本引》中所说,几何家有四大支流,分别为算法家、量法家、律吕乐家和天文历家。这便是度数之学[19]。它又可分为百派,如气象、水利、乐律、军械、财务、建筑、仪器、测绘、诊断、计时诸工,所以被徐光启称之为“度数旁通”。实际上是对应用数学的推广,在内容上不影响改历工程的实施。而且,到明朝灭亡,度数旁通也并未完成。

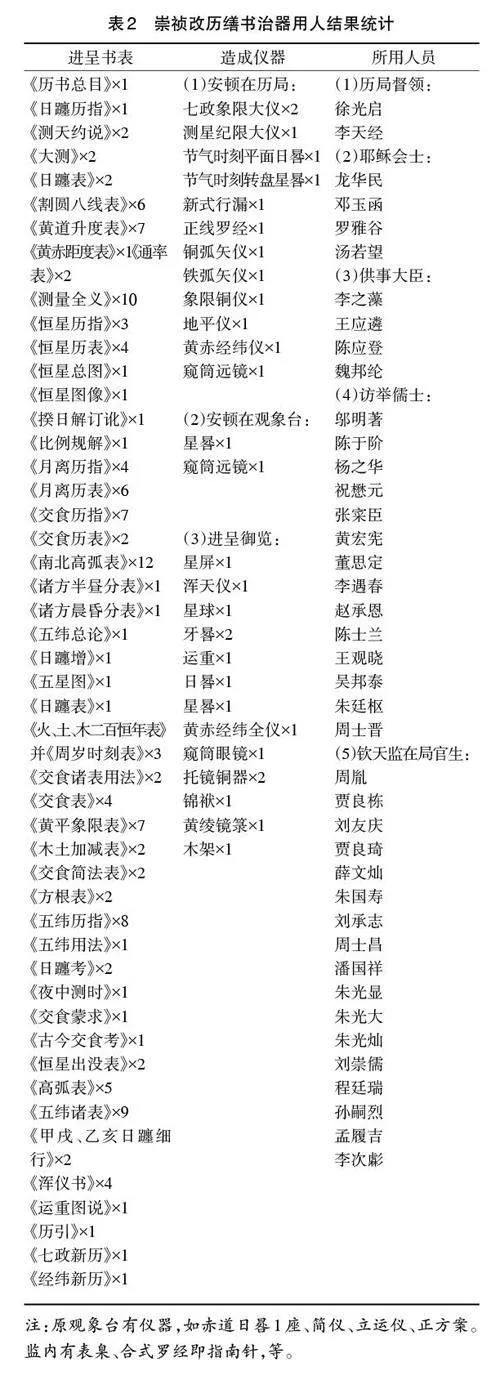

而教习新法和公同测验可以归结为“人事”和“器物”两方面的内容。前者要求完成钦天监官生对新法的认可、理解、掌握与使用。后者要求新法推算方式和新式仪器的应用得到决策者的承认。而且编制书表的工作仍在原有的框架内进行着新的补充,如《浑仪书》《七政新历》《经纬新历》等。总之,改历作为一项系统性的工程,并不仅仅是一次译书运动,它的成果包括缮书、制器、用人三个方面(见表2)。

3 改历共同体的异质性

如果我们说当代大科学及其科学共同体是从个人兴趣驱动的小科学发展而来,那么工程则从一开始就与工程共同体同时产生。因为工程活动的主体不是个人,而是特定的工程共同体。因此,工程共同体是工程研究的逻辑起点。

现代工程共同体的重要特征是职业工程师的参与。而在崇祯改历时,职业工程师显然尚未产生。但是有着发挥相似作用的专门人才,既包括中国人也包括西洋耶稣会士。此外,其他的改历参与人员也一同支撑起了此次工程的项目运行。

3.1 改历共同体的成员及其作用

一般来说,工程分为决策、实施、使用三个主要阶段。从工程活动的角度来看,工程的本意就是指工程实施的过程。工程共同体也就是在此过程中的参与者。但是崇祯改历不同于当代一般的工程实践,改历的决策者并不是在决策阶段结束之后就外在于工程实施了,而是经常性地参与到工程实施的环节中来。

“造历”实际上由缮书、制器、用人、合验这四件事组成。其中每件事都要向崇祯皇帝请旨。在缮书一事上,作为改历初步告成的代表性成果,《崇祯历书》分五次进呈给皇帝,崇祯皇帝在此就不仅仅是决策者,而且还是项目验收者。在制器一事上,历局需要工部的配合,这就需要崇祯皇帝从中协调、降旨。在用人一事上,除了民间博访取的生员是由徐光启等把控外,启用邓玉函、汤若望等西洋人需要经过皇帝的准许,调用其他部门的知历大臣入局供事也需要皇帝的圣旨。在合验一事上,崇祯皇帝以裁判的身份参与新法旧法谁密谁疏的决断。这些都说明,崇祯皇帝不单单是作为改历的决策者而存在,也是作为工程共同体的一员而存在的。如果说崇祯皇帝的表现决定了改历工程的整体面貌的话,那么工程的管理者则支配着改历工程的具体走向。徐光启和李天经督领历局时的效果形成了鲜明的对比。

改历缮写成的书表被汇总到《崇祯历书》中刊刻发行,后又被汤若望进行了挖改和增补,改名为《西洋新法历书》进呈清帝,最终得以颁行天下,并“宣付史馆”,成为清朝廷将来修撰国史的准备材料。

改历所造的天文仪器大多都是木制,且小型仪器占大多数。汤若望和南怀仁等在使用旧仪器时并不能很好地满足清朝的测算需求,因此又新造了一批大型的、金属制的仪器,并一直沿用下来。但从功能上说,这次新造仪器并没有在内容上发生太大的变化,一定程度上仍可看作是改历工程成果的延续。

通过新法教习的原钦天监官生成为清朝历法活动的话事者,而那些拒绝和不懂新法的历学人才则逐渐被排挤出去。这是新法人才作为改历工程成果得到长时间使用的重要表现之一。

崇祯4年,魏文魁派其子将《历元》《历测》二书送到京城。通政司因为“魏文魁虽云考正历法,然未经试验,不敢轻进御览”[16],于是将两书送到了礼部。礼部让魏文魁与历局相互辩论,形成《学历小辩》。由于徐光启同时兼任礼部尚书,使得这一争论被控制在礼部内,没有进入皇帝的视野。崇祯6年冬徐光启去世。去世前,徐光启上奏称“如历法重务,虽幸告成,而未了规摹,尚须善后”[16]。从徐光启乐观的态度能推测出,魏文魁所引起的波澜对工程进展并没有太大的影响。

而等到了崇祯7年8月李天经上任后,历局首次面临着“预测日食所推为疏”的形势,李天经为此做了一系列的辩解,却使得崇祯皇帝对“历法初步告成”的结论产生了怀疑,最终下旨令魏文魁组建新的历局。从此之后,就出现了“西局”与“东局”并立的局面。徐光启所预期的翻译之后的“会通”“超胜”以及“度数旁通”,被越来越琐碎和迟缓的工程进展所代替。魏特认为,李天经的处置不当要为此负主要责任。“魏公很倔强地继续他的奋斗。他说,他曾充当李天经之老师,因此所知道的当然要比他多。李天经一本素日退让性质,奏请皇帝为这位老人另立一所自己的历局”[20]。

不过,从改历工程的具体内容上来说,邓玉函、汤若望等耶稣会士所做的工作才是核心,而共同体的其他成员,如李之藻、陈于阶,如户部、工部,甚至如崇祯皇帝、徐光启等,都是辅助性的角色。但是正如有学者指出的,“历法改革不是一项现代意义上的纯粹的科学活动”[21],因此,科学家或者专门的“历学工程师”在改历中就不可能占据核心的位置。

从“敬授民时”的终极目的来看,改历是国家构建“授时”基础设施的一项工程活动。由此来看,改历的专门人才反而不如管理者的作用更大。当然,为了保证改历成果的效用,“历学工程师”也是不可或缺的。

3.2 从改历共同体看崇祯改历的性质

第一,改历工程是一个引进项目。李迪将崇祯改历称作“中国历史上一次最大的天算引进项目”[22]。虽然崇祯皇帝一直强调“不可偏徇”,徐光启也将“参用西法”比喻为“镕彼方之材质,入大统之型模”,但是从最终效果来看,实际上是尽用西法。虽然邓玉函、汤若望等专门的历学人才在改历共同体中并不占据核心位置,但是工程管理者徐光启和李天经偏爱西法的立场主导了改历工程的引进特性。

第二,改历工程是一个国家级的项目。从级别上来说,这是一次“国家大典”的重要组成部分;从工程主体性上来说,改历共同体是由国家组织起来的。因此,它具有以下特点:首先,中国人占据主动性。礼部和徐光启等做出的工程规划里,西法和西洋人是作为其中一个部分而存在的。其次,以本国的国家需求为导向,耶稣会士们的传教诉求不被纳入改历共同体的考虑之中。最后,改历共同体的主体部分是中国人,西洋耶稣会士在人员上是少数。

第三,改历工程的管理性压倒其科学性和设计性。多次公同测验中新法都占有优势,但这种科学性的优势并没有让改历工程迅速结项。而原来设计好的“季度奏报”在执行上也让步于工程管理者的具体安排。由于改历工程的规模极大,既有译书制器,还有绘图测星,活动场所不仅在北京,还涉及其他地区。因此在管理的组织和协调上,改历工程花费了更多的精力。

正如方东平所指出的,以工程师为工程实践主体是不合适的,“结合我国工程实践与现实,我们认为,伦理主体应该在工程中具有更大权力的实践主体——工程管理者”[23]。这种情况不完全是当时特殊国情的表征,它也具有一定的历史纵深性。崇祯改历的工程主体不是邓玉函等工程师,而是以徐光启为代表的工程管理者。

4 结论

工程是一种具有综合性和系统性的社会实践活动。例如三峡工程,它既要涉及地质、建筑、电力、生态等自然科学知识,又由水利技术系统和负责移民的社会技术系统等诸多子系统组成,单纯将其定义为“造物”活动难以说明工程的复杂性。

在工程哲学的视野下重新审视崇祯改历,就是为了避免将其简单地视为科学翻译的传播学案例,或是争权夺利的政治学案例等情况。从“做事”的范畴看,崇祯改历是一次关涉多方面因素的工程活动,既要考察其作为翻译活动的一面,也不能忽视其设计和管理的特征,尤其是从工程所特有的谋划性、时限性和共同体的异质性的特点来考察,能够发现中国工程实践的历史特征,即工程管理在工程活动中具有突出的地位。

参考文献:

[1] 李志红《. 工程哲学引论:我造物故我在》被引定量分析[J].工程研究——跨学科视野中的工程,2022,14(4):361-370.

[2] 李伯聪.工程哲学:回顾与展望[J].哲学动态,2021(1):37-39.

[3] 欧阳莹之.工程学:无尽的前沿[M].李啸虎,吴新忠,闫宏秀,译.上海:上海科技教育出版社,2017.

[4] 田鹏颖.略论社会工程哲学的基本范畴[J].科学技术与辩证法,2006(4):66-69,95,111.

[5] 钱学森,乌家培.组织管理社会主义建设的技术:社会工程[J].经济管理,1979(1):5-9.

[6] 张云龙.从“造物”到“做事”:工程哲学本体范畴的嬗变及证成[J].工程研究——跨学科视野中的工程,2022,14(4):303-310.

[7] 柳冠中.从“造物”到“谋事”:工业设计思维方式的转变[J].苏州工艺美术职业技术学院学报,2015(3):1-6.

[8] 李伯聪.工程社会学导论:工程共同体研究[M].杭州:浙江大学出版社,2010.

[9] 张岱年.中国哲学中理气事理问题辨析[J].中国文化研究,2000(1):19-22,3.

[10] 柳冠中. 事理学方法论[M]. 上海:上海人民美术出版社,2019:151.

[11] 江晓原.天学真原[M].上海:上海交通大学出版社,2018:119.

[12] 陈美东.古历新探[M].沈阳:辽宁教育出版社,1995:488.

[13] 宋兵.王应遴与《经天该》关系的新线索[J].中国科技史杂志,2006(3):189-196.

[14] 纪昀,等.景印文渊阁四库全书:第786册[M].台北:台湾商务印书馆,2008:449-450.

[15] 张廷玉.明史:简体字本[M].北京:中华书局,2000:356.

[16] 褚龙飞.崇祯历书合校:上册[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2017.

[17] 石云里.崇祯改历过程中的中西之争[J].传统文化与现代化,1996(3):62-70.

[18] 徐光启.徐光启诗文集[M].李天纲,编.上海:上海古籍出版社,2011:84.

[19] 王加昊.明末度数之学及其在历法改革中的应用[J].自然辩证法研究,2017,33(10):101-106.

[20] 魏特. 汤若望传[M]. 杨丙辰,译. 北京:知识产权出版社,2015:109.

[21] 钮卫星.汉唐之际历法改革中各作用因素之分析[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2004(5):33-38,54.

[22] 李迪.中国历史上一次最大的天算引进项目[J].内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版),2007(6):659-661,715.

[23] 李文琪.面向中国实践的工程管理伦理研究[J].中国工程科学,2022,24(5):187-196.