医教协同对医学生学业表现的影响分析

摘 要:医教协同是培养高质量医学人才的重要途径。文章基于2021年中国医学生培养与发展调查和临床医学专业(本科)水平测试数据,实证分析医教协同(过程协同、资源协同、管理协同)与医学生学业表现的关系、职业认同的中介作用及院校间差异。结果表明:(1)医教协同对医学生的能力增值具有显著正向影响,其中过程协同的作用相对显著;(2)职业认同在医教协同与学业表现之间起中介作用,过程协同对医学生坚定从医志向的作用最为明显;(3)职业认同的中介效应在不同区域、类型的院校之间存在差异。鉴于此,医院和学校可从中获得启示,有针对性地开展医教协同工作,通过增强医学生的职业认同来提升学业表现。

关键词:医教协同;医学本科生;学业表现;职业认同

医学是一门既重视理论知识又强调临床实践应用的学科,职业认同是医学生完成向医生的蜕变的重要路径,这个过程需要院校与医院的协同发力。因此,要保证合格医学人才走向临床岗位,必须做好基础与临床、理论与实践的结合,将临床教育贯穿到医学院校教育全过程[1]。当前,我国医学教育呈现出条块分割、医教不协同且各行其是的弊端[2],医学卫生人才的岗位胜任能力与医疗需求不匹配等问题严峻,推进新一轮医学教育改革迫在眉睫[3]。在此背景下,相关政策出台并强调了医教协同在医学教育改革中的重要性和紧迫性[4][5],引导医学院校和临床教学基地发挥教育教学主导者的作用,不断深化医教协同,提升医学人才培养质量。

与此同时,医患关系紧张的现象层出不穷[6],医护人员面临着来自各方面的情绪压力,甚至陷入道德困境[7],社会层面的负面信息在一定程度上导致医学生对职业态度和未来职业发展的认知产生偏离[8][9]。医教协同理念下教育系统与医学系统融通的培养模式不仅有助于提升医学生对医学理论知识的实践应用能力[10],还能有效培养医学生对医生这一职业的使命感,增强医学生的职业认同。医学生作为未来医疗队伍的后备军,其职业认同在一定程度上关系着学业表现,潜在影响着未来医务人员的医疗水平与患者满意度。[11]研究表明,职业认同越高,医学生越认可、越愿意追求并实现医生的职业价值。[12]秉持着高水平的职业认同,医学生对自身理论知识储备、实践技能水平和能力增值会有较高要求和较强动力,有利于学业水平的提高。

从现有研究来看,较多文献在宏观层面上强调了医教协同对培养符合时代发展需求的医生的重要性,并从理论和实践经验的角度分析了医教协同取得的成效以及在课程、教学、资源、管理等方面存在的短板。[13][14][15]然而,少有文献研究从医学生的角度切入,研究医教协同对医学生学业表现的影响,通过实证分析医教协同对医学生学业表现的作用机制研究则更为稀少。鉴于此,本研究以过程协同、资源协同、管理协同三个维度全面描述医学教育过程中医学院校、临床教学基地的协同情况,探究我国医教协同育人对医学生学业表现的影响,同时引入职业认同作为中介变量,研究医教协同对医学生学业表现的作用机制。最后依据研究结论提出合理化对策和建议,尝试为医学生的协同培养提供参考。

一、文献综述与分析框架

(一)医教协同

20世纪70年代,哈肯(Hermann Haken)创立了协同理论,其是解释与外界保持着物质或能量交换、远离平衡态的开放性系统,如何通过内部各要素或子系统的协同,自发形成在时空和功能上的有序结构的理论。[16]协同理论主要包含两层含义:第一,系统内部的诸多要素相互影响、相互配合、相互作用;第二,各子系统及系统内部诸多要素之间通过相互作用,使系统从无序运动变为有序运动,从而产生1+1>2的整体效应。近年来,协同理论逐步被引入教育领域相关研究,对推动医学教育高质量发展具有重要现实意义。

医教协同是指医学院校协同政府、行业、医院、学习者共同参与医学人才培养目标的制定、教育教学模式改革、教学基地建设和制度保障等人才培养的各个环节,进行跨专业、跨部门、跨地区、跨领域合作的育人模式。[17][18]医教协同涉及宏观、中观、微观多个层面。宏观层面指中央、省、市教育主管部门和卫生主管部门的协同问题,中观层面指医学院校与临床教学基地(包括直属附属医院、非直属附属医院以及教学医院)之间的管理体制如何有效衔接和运行机制如何理顺的问题,微观层面指医学院校与临床教学基地在医学生培养具体环节中的协同问题。[19]本研究主要关注微观层面,发生在院校教育阶段,这一层面的协同集中发生在理论知识(基础阶段教育)与实践技能(临床阶段教育)的转化阶段,医学院校主要承担着医学生基础阶段教育,基本活动包括教学和科研等;临床教学基地则主要承担着临床阶段教育,基本活动包括医疗和教学等。[20]

医学院校和临床教学基地的协同以促进医学生知识建构和职业发展为导向,主要涉及以下三个方面[21]:一是过程协同。医教协同育人涵盖医学生培养的全过程,主要体现在临床教学基地适度将临床教学要素前移,融入医学院校医学生的课程教学中,具体表现为临床教学基地深度参与医学生的临床早接环节、课程整合(基础医学课程与临床医学课程)、教学计划制定与实施等方面。二是资源协同。医院和学校双方整合人才队伍、创新平台,充分利用临床资源等优势,推动医学教育高质量发展,主要体现在临床教学基地协同医学院校参与本科教学提供医院教学资源、信息技术、临床教学基地实习机会等。三是管理协同。医学院校要协同临床教学基地在管理层面设立相应的管理机构和队伍,保障医院和学校充分参与医学人才培养过程,主要体现在临床教学基地协同医学院校对医学生进行管理,尤其是在临床实习过程中的管理。针对以往对于医教协同的维度界定,本研究以过程协同(课程、教学和实践)、资源协同(教学资源、信息技术和实习机会)、管理协同(临床实习管理)三个维度构建医教协同的测量指标。 [22][23]

(二)医教协同对医学生学业表现的影响

医学生的学业表现反映着医学生理论知识和临床实践水平,可以通过理论考试和技能考试进行评估。理论考试通常采用笔试形式,包括选择题、填空题、简答题和论述题等,主要衡量医学生对医学知识的掌握程度。技能考试通常采用模拟病人或实际操作的方式进行,评估医学生临床诊断、操作和医患沟通能力。能力增值反映了学生从入学到毕业的一个完整培养周期内能力增加的程度。①可见,能力增值也是医学生学业表现的重要维度,通过能力增值可以评估医学生在学习和实践过程中获得的能力提升和成长。医学生能力增值主要通过参与科研项目、发表学术论文、参加学术会议、参与社会服务等方式来体现。综上,本研究将医学生学业表现界定为理论考试成绩、技能考试成绩以及能力增值三个维度。

相关研究表明,过程协同下的课程整合打破了基础医学课程与临床医学课程的壁垒,临床实践基地为医学生提供更多的临床实践机会,如临床见习、实习等,使其在临床实践中逐渐掌握诊疗手段、操作技能和沟通技巧等,提升了医学生技能考试成绩。[24][25]此外,部分研究表明,医学院校医教协同人才培养路径探索需要重点关注教学方式与信息技术有机融合,整合医学课程、开展教学和实践以及发掘更高效且实用的教学方法来提升医学生学习主动性,从而提升医学生的学业表现。[26][27]部分学者关注到医教协同对于医学生能力增值的影响,医学生通过参与科研项目、临床实习经历展现出持续的学习动力、积极的参与态度和显著的成长进步。[28]

基于以上分析,研究提出假设:

H1:医教协同(过程协同、资源协同、管理协同)有利于医学生学业表现的提升。

(三)职业认同的中介作用

职业认同(Professional Identity,PI)是指个人对自身所选职业的理解、接受程度和自我认同感,是人们努力做好本职工作、达到组织目标的心理基础。[29]医教协同对医学生职业认同有着多方面的积极影响。首先,过程协同使医学生接触临床的时间提前,有利于医学生实现理论知识的“实际落地”,在临床环境中实际应用所学知识,与医务人员合作,了解医疗现场的工作流程和实际操作,从而更好地培养临床技能和职业素养,理解并接受专业道德规范和职业行为准则,提升职业认知和职业情感。[30]其次,资源协同提供更多的实践机会、临床经验和导师指导,使医学生更早地接触到医疗环境和真实的临床工作,提升职业认同。[31]温格(Wenger)指出,与更年长专业人士进行床边教学、沟通技巧教学、PBL、小组、查房等方面的交流互动能够为医学生职业认同的形成提供基础。[32]医学生在这些现实互动过程中不断学习所认可的行为方式,强化了医学生职业角色认知,帮助学生更清晰地了解自己未来作为医生的责任和使命感。[33]管理协同构建了医学院校和临床教学基地之间的合作机制,弱化了医院和学校的边界,为医学生教学和临床实践提供组织保障和人力资源保障,确保医学生在临床实习过程中能够得到良好的管理、临床导师指导和高质量的培训,提升医学生的临床归属感和认同感,进一步促进职业认同的建立和个人成长。

医学生的职业认同对其学业表现有着重要的积极影响。职业认同有助于医学生明确职业目标和发展规划,增强学习热情和动力,提升自我效能感,接受并内化医学职业的专业责任感,增加学习投入,最终体现为学业水平的提高。职业认同的形成在从医学生到医生的转变中扮演着关键角色,是医学生承担专业角色责任的前提,并且有助于医学生向医学专业人士转变。[34][35]医学生作为未来的医务工作者,其职业认同既影响着当前医学知识和技能的学习,也对未来职业的践行发挥重要基础作用。[36]医学院校的职能之一是培养医学人才、增加医师资源供给,而职业认同感和从医意向是医学生未来走向医生职业的直接影响因素。[37]

基于以上分析,研究提出假设:

H2:职业认同在医教协同与学业表现之间起中介作用。医教协同(过程协同、资源协同、管理协同)通过影响医学生职业认同来提升医学生学业表现。

(四)院校类型、区域间医教协同对医学生学业表现的影响

研究指出,综合性大学医学院与独立设置医科院校办学模式存在显著差异[38],且医疗服务和医学教育资源在地区间存在不均衡、不充分的问题[39][40]。在这种情况下,院校类型和所处地区的差异,造成院校间医教协同模式和发展程度的差异,对医学生学业表现产生差异化的影响。围绕院校类型、区域开展异质性分析,有助于深入分析医教协同的差异性及其对医学生学业表现的影响。

基于以上分析,研究提出假设:

H3:院校类型、不同区域医教协同对医学生学业表现存在差异化影响。独立设置医科院校相较综合性大学医学院,其医教协同对医学生学业表现有更显著的正向影响;东部医学院校相比于中西部医院,医教协同对医学生学业表现的正向影响更大。

二、研究设计

(一)样本分布情况

本文的数据来源于中国临床医学本科生调查(China Medical Student Survey,CMSS)和全国临床医学专业(本科)水平测试。CMSS由全国医学教育发展中心发起,于2019年启动,旨在通过学生视角,全面了解医学教育教学质量和医学生培养与成长状况。问卷共分为六个部分,分别为:基本信息、大学入学前经历、课业学习、教学与服务、临床实习、学业成就与毕业就业。全国临床医学专业(本科)水平测试由国家医学考试中心与全国医学教育发展中心联合发起,针对五年制临床医学专业本科四年级期末学生,测试其临床实践学习的知识和能力。2021年5月-7月,本研究依托全国医学教育发展中心数据调查平台,收集了全国30个省份121所医学院校的9936名临床医学(五年制)大四医学生的CMSS数据,并根据院校和学号与水平测试数据进行匹配,最终获得学生医教协同、职业认同、学业表现等变量数据。

(二)变量选择

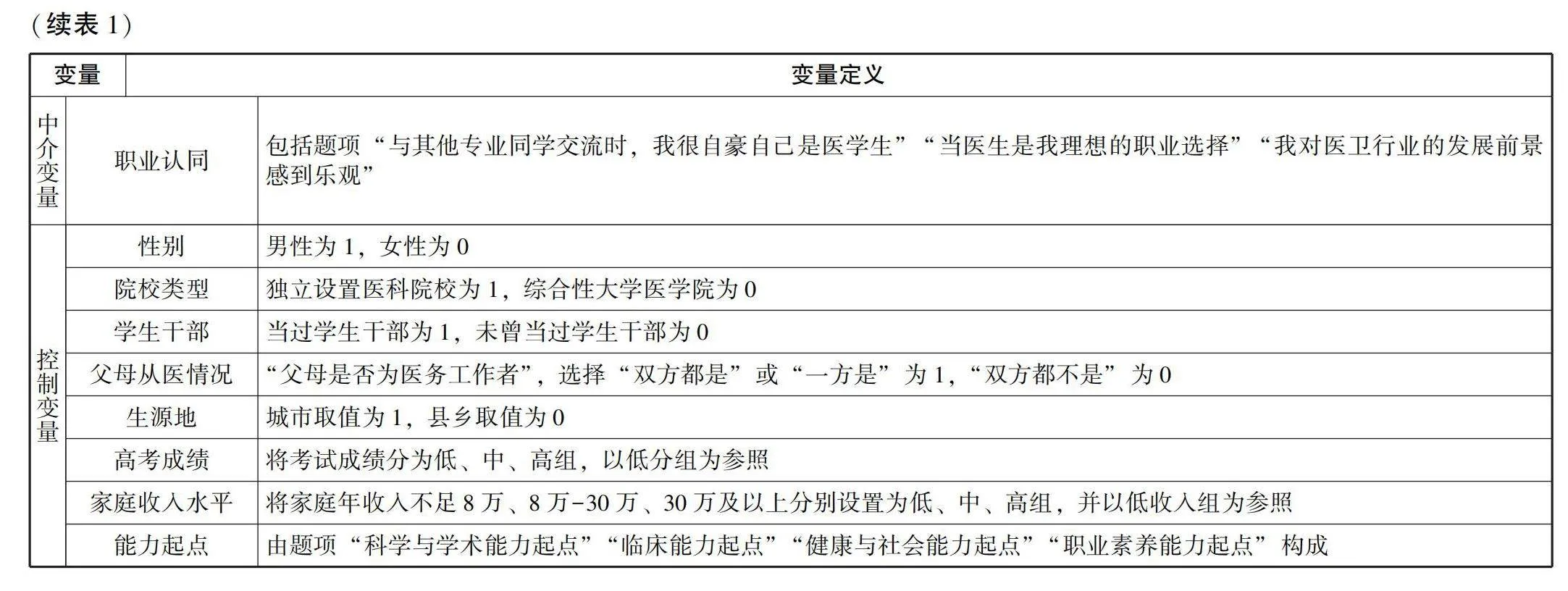

本研究主要关注医教协同的实施效果,以选取五年制临床医学的大四医学生的理论考试成绩、技能考试成绩、能力增值为因变量,医教协同(过程协同、资源协同、管理协同)为自变量,并且控制学生的性别、学生干部经历、生源地、父母从医情况、高考成绩、家庭收入水平等因素,从而呈现院校实施医教协同的真实效果。相关变量及其构成如表1所示。

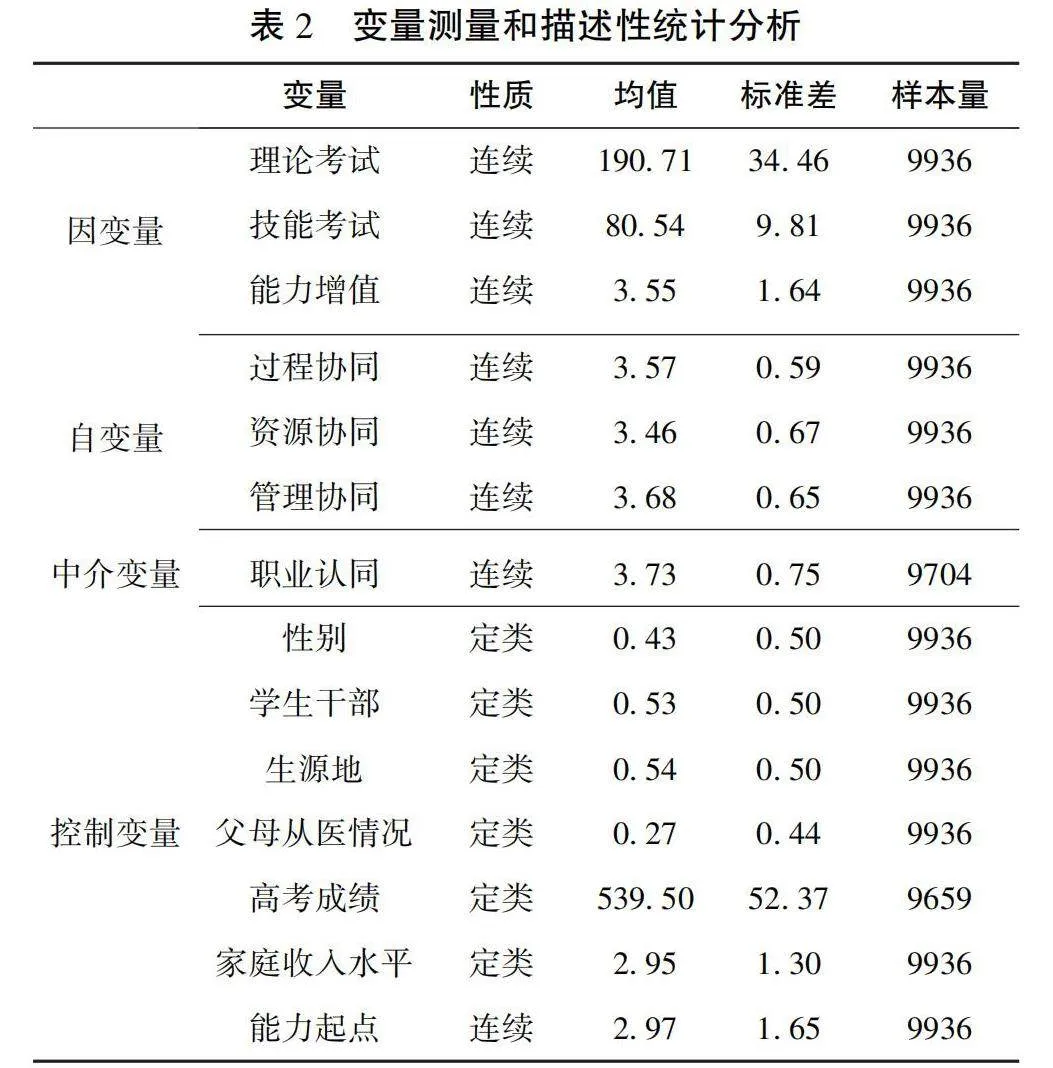

(三)描述性统计

由表2可知,在医教协同方面,得分最高的是管理协同,得分为3.68,得分最低的为资源协同,得分为3.46。在控制变量方面,43%的医学生是男性,46%的医学生来自农村,父母至少有一方从医占比27%,33%来自综合性大学。

(四)分析方法

本文首先通过描述性统计方法刻画了我国医教协同实施现状,进而采用多元线性回归分析医教协同对学生理论考试、技能考试、能力增值的影响。本研究将“理论考试”“技能考试”和“能力增值”处理成连续变量,根据变量的特征适宜采用OLS回归进行分析。此外,本研究还采用Bootstrap检验职业认同中介效应的显著性。

三、研究结果

(一)医教协同对医学生学业表现的影响

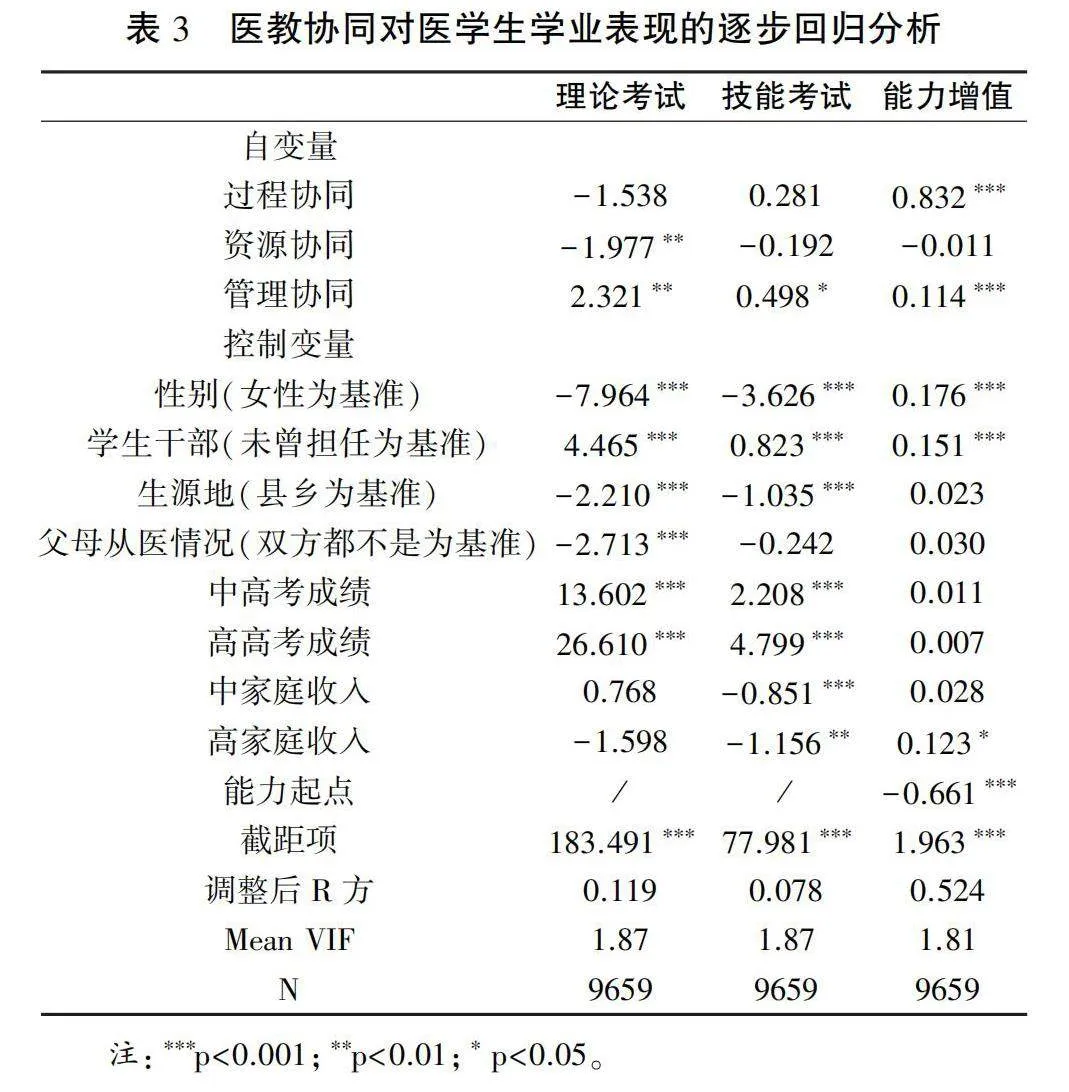

将医学生学业表现作为因变量,医教协同作为自变量,个体特征和家庭背景等作为控制变量进行回归分析。从结果来看,管理协同对理论考试成绩有显著的正向影响(β=2.321,p<0.05),资源协同对理论考试成绩有显著的负向作用(β=-1.977,p<0.05),过程协同的影响则不显著。管理协同对技能考试成绩有显著正向作用(β=0.498,p<0.1),但过程协同和资源协同均无明显作用。在额外控制能力起点的基础上,过程协同和管理协同对能力增值具有显著的正向作用(β=0.832,p<0.01;β=0.114,p<0.01),资源协同则无显著影响。

此外,男性的理论考试、技能考试的成绩均显著低于女性,但能力增值显著高于女性。学生干部的学业表现优于非学生干部。来自县乡的医学生理论考试和技能考试的成绩优于城市的医学生。高考成绩越高,其理论考试和技能考试的成绩越高,但能力增值未表现为显著提升。

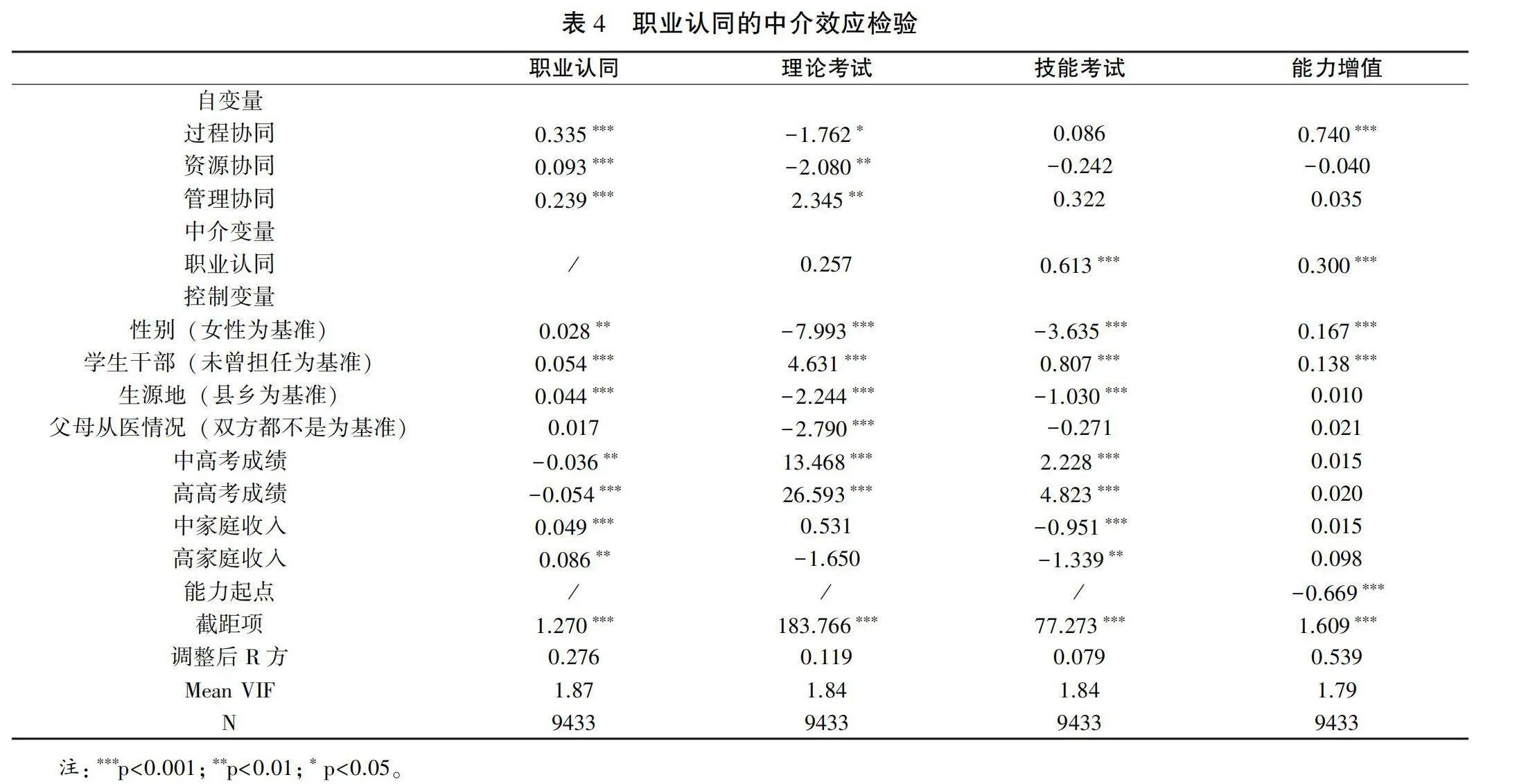

(二)职业认同的中介效应

将医学生职业认同作为中介变量,采用逐步回归方法检验医教协同三维度如何影响医学生学业表现,回归结果如表4所示。

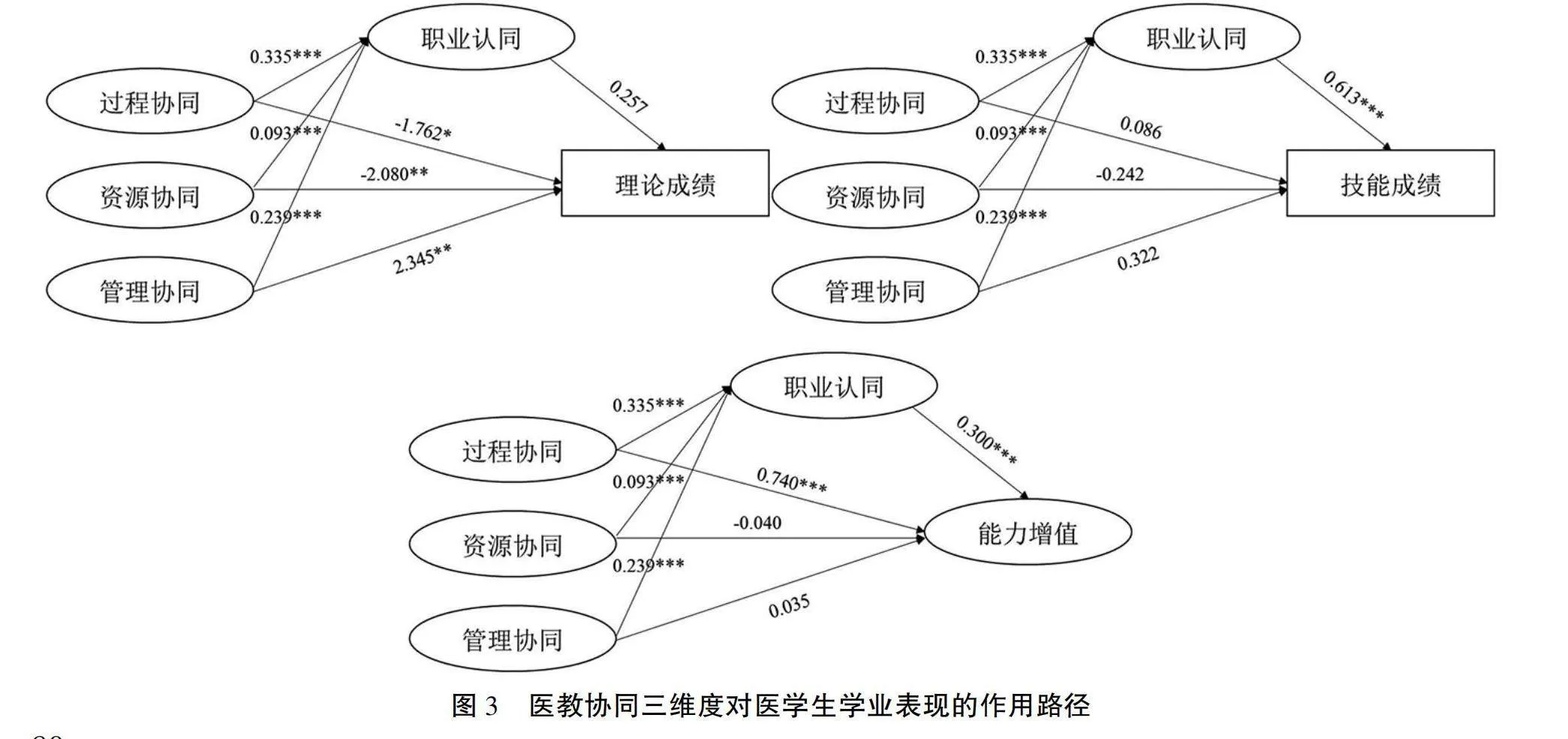

根据中介效应检验结果绘制中介作用路径图(图3)。就中介效果来看,在三个维度的医教协同与学业表现的作用路径中,职业认同呈现不同的中介作用。在医教协同影响理论成绩的路径中,职业认同不产生显著的中介作用,但在技能成绩和能力增值方面呈现显著的中介作用。中介效应系数由高到低排序为过程协同、管理协同和资源协同。过程协同通过职业认同对学业成绩的影响最高,以技能成绩为例,路径系数为0.335*0.613=0.205,并且过程协同对能力增值呈现出显著的直接效应,路径系数为0.74,高于职业认同中介路径系数(0.335*0.300=0.101)。

将过程协同、资源协同与管理协同求和计算得出医教协同总体得分,本研究分析了医教协同整体对医学生学业表现的作用路径(表5)。经Bootstrap中介效应检验(1000次抽样),在医教协同影响理论成绩的路径中,职业认同无显著中介效应,医教协同能够对理论考试成绩产生直接的负向作用,效应值为-1.445;在医教协同影响技能成绩的路径中,中介效应显著且间接效应值为0.402,医教协同不产生显著直接效应;在医教协同影响能力增值路径中,医教协同能够通过学生职业认同对能力增值产生正向作用,间接效应值为0.204,低于直接效应的效应值。

(三)院校类型、区域间医教协同对医学生学业表现的影响差异

本研究对院校类型、区域分别做了对照性的职业认同中介效应检验,路径如图4所示。就院校差异来看,独立设置医学院和综合类大学对医学生理论成绩均不产生职业认同中介效应,但对技能成绩和能力增值会产生职业认同中介效应。在医教协同影响技能成绩的路径对比中,综合类大学的路径系数(0.340)高于独立设置医学院的路径系数(0.294)。独立设置医学院医教协同对能力增值的直接影响(0.664)相比综合类大学(0.628)更高,职业认同在其中起到的中介效应也是独立设置医学院(0.209)高于综合类大学(0.192)。据此可以看出,综合类大学的医教协同对提升医学生实践技能的作用比独立设置医学院的作用更大。但在能力增值方面,独立设置医学院的医教协同对提升医学生学业表现的正向作用更大。

就区域差异来看(图5),东部地区和中西部地区对医学生理论成绩均不产生职业认同中介效应,但对技能成绩和能力增值会产生职业认同中介效应。医教协同对技能成绩不产生直接影响,仅表现为职业认同的中介作用,且东部地区的路径系数(0.446)高于西部的路径系数(0.348)。医教协同对能力增值产生直接影响,且东部地区医教协同对医学生能力增值的直接影响(0.659)高于中西部地区(0.649)。职业认同的中介效应也是东部地区(0.222)高于中西部地区(0.194)。因此,医教协同在提升学生技能成绩和能力增值方面,东部地区相较于中西部地区正向影响效果更强。

四、结论与启示

(一)研究结论

首先,医教协同的核心是管理协同。医教协同的不同层面对医学生的学业表现有差异化的影响。具体而言,管理协同能够全方位对医学生学业表现产生正向影响,而过程协同、资源协同仅对理论考试、技能考试和能力增值的某一项有显著作用。

其次,职业认同在医教协同影响医学生学业表现中存在着显著的中介机制。职业认同在医教协同(过程协同、资源协同、管理协同)与技能考试成绩和能力增值间存在显著的中介效应,即医教协同育人能够让医学生感受真实的工作环境,掌握“真本事”有助于加强自身对医生这一职业的认同感和获得感,从而激发医学生从医的内在动机,进而取得更好的学业表现。在医学生学业表现的理论成绩方面,职业认同未显示出显著的中介作用,这在一定程度上表明医教协同侧重于提高医学生的实践操作能力和其他能力的增值,无法成为医学生理论学习的动力。

最后,不同院校类型和所处区域间医教协同对学业表现的影响存在差异。学校类型方面,综合类大学医教协同对技能水平提高的影响更大,职业认同的中介效果也更强;独立设置医学院医教协同对能力增值的直接影响更大,且职业认同在其中起到的中介效应也更强。造成这种现象的原因可能与学校的管理模式、资源间配置流通以及教学模式相关,独立设置医学院与医院的合作可能更紧密,医学生可以更容易获得临床学习的机会,进而促进其综合能力的提升。东部地区医教协同对医学生实践能力的直接影响高于中西部地区,职业认同所发挥的中介效应也是前者强于后者。东部地区的医院分布比中西部更加密集,医院数量也多于中西部地区且医疗资源也相对较多,这无疑为东部地区的医学生提供了更多临床实践的资源。因此,东部地区的医学生接触临床的机会数量和质量相对较高,进而更好地促进其职业认同的发展,最终显示为学业表现的提升。

(二)相关建议

医教协同要求医学院校和临床教学基地的协同培养贯穿全过程,然而,高校以人才培养为己任,医院则首先要完成救死扶伤的根本任务,二者使命目标的不同会导致在协同人才培养不同阶段的积极性和资源投入方面存在差异,也势必会致使基础与临床、课程教学与实践、科研等方面的衔接不够紧密。临床教学基地作为实习机会的主要提供者,同时肩负医疗和临床教学任务使其缺乏积极性,导致医学院校在这一环节难以与之搭建良好的协同机制。为此,可考虑从以下方面进行改进:

构建医教协同利益共同体机制。必须清晰地认识到,学校和医院在组织结构、管理机制、发展目标、价值追求等方面存在一定的差异,两者能够达成合作,主要是基于共同的利益基础,学校为医院稳定地输送人才,提供科研平台及经费,医院则为学校医学生提供课程实践与临床教学基地实习等。首先,要明确学校和医院的医教协同责任,由地方政府或高校自主设立“医教协同”协同育人合作专项经费,针对医疗卫生行业实际需求,鼓励高校、医院联合开展临床医学人才培养项目和科研项目,调动各主体参与联合培养实践的积极性。其次,要构建交叉实践培训体系,统筹理论教学、实践培训、产业应用和创新教育,根据学生的知识和业务水平组织实践培训和科研训练,推动“医教协同”培养体系各环节的无缝衔接,构建科学高效的交叉实践培训体系。

改进医教协同人才培养过程。医学生的人才培养过程决定着人才培养的质量和效果,构建“医教协同”的育人模式,需要相关利益方共同制定人才培养方案。要以医疗卫生行业发展需求为导向,以临床医学岗位胜任力为目标驱动,以提升教育教学质量为核心,引入市场机制,掌握行业人才需求信息,制定培养目标、实施培养模式和构建评价体系。首先,要推动课程体系升级和教育教学优化的组合创新,成立课程联合开发小组,联合医院和学校开发教学课程,对教学大纲和设置标准等内容进行重新编定,在巩固专业知识的基础上,突出课程体系的实践应用和创新导向。其次是改革教学模式,推进以问题为导向、以学生为中心、以探究为基础、以胜任力培养为目标的医学教育教学改革。再次,充分利用信息网络技术整合线上线下优质医学教育资源,开发多渠道的实践平台,帮助医学生更好地进行医学教育实践。

以完善政府的法律法规做保障。要形成持久有效的多方协同精准育人模式,必须建立政府主导的政策保障机制,同时有完善的法律法规保障。在这方面,国家层面也出台了相关政策进行引导,但现阶段教育和卫生系统“跨行业、跨领域”的共育人才机制和教学运行模式尚未真正在更高层面上形成制度化和规范化,加上医学院校难以产出类似工科院校的经济产业发展推动力,社会效益也难以用数据衡量,地方政府的重视程度和引领作用仍有待进一步加强。首先,要优化“医教协同”的管理体制,坚持政府统一标准,教育和卫生行政部门统一管理,推进医学教育改革,整合智能化医疗机构、医疗人工智能大数据企业、人工智能实验室等最新资源,调动专家协会、行业人才、医疗机构的积极性,着力培养大批高质量的新医科高端人才。其次,政府要发挥组织引导作用,牵头各方成立“医教协同”育人合作机构,比如设立由利益主体组成的协作委员会,统一规划和协商解决有关“医教协同”育人过程中的问题,委员会实行科学民主决策,提升合作效率。

注释:

①Tam M.Measuring Quality and Performance in Higher Eeducation[J].Quality in Higher Education,2001,7(1):47-54.

参考文献:

[1]新时代医学教育发展与改革专家组.专家共识:改革医学教育,为健康中国2030保驾护航[J].中华医学教育杂志,2020,40(6):401-404.

[2]许冬武,陈迎红.医教协同理念下医学教学基地的建设与思考[J].中国高教研究,2016(2):87-91.

[3]FRENK J,CHEN L,BHUTTA Z A,et al.Health Professionals for a New Century:Transforming Education to Strengthen Health Systems in an Interdependent World[J].The Lancet,2010,376(9756):1923-1958.

[4]王桂云,王明明,祁艳霞.医教协同深化医学人才培养的路径研究[J].中国高等教育,2020(1):52-54.

[5]国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见[J].中华人民共和国国务院公报,2017,1596(21):13-17.

[6]赵娟,孙明雷,邹丹丹,等.新冠肺炎疫情下及后疫情时代医患关系再思考[J].中国医院,2022,26(2):24-26.

[7]祝韵洁.妇产科医务人员职业认同的相关因素及组织承诺策略分析[J].中国妇幼保健,2020,35(21):3924-3927.

[8]沈婉婉,鲍勇.医患双方对医患关系的认知差异研究[J].中国全科医学,2015,18(19):2329-2332.

[9]王川,陈琳,刘汉芝,等.临床专业型医学研究生医患关系认知调查与现状分析[J].中国卫生产业,2019,16(36):177-181.

[10]潘小炎,柳亮,黄星.地方医学院校医教协同优化临床教学基地建设的探索与实践[J].高教论坛,2017(3):19-22+38.

[11][35]马璇璇,吴红斌,叶晓阳.新冠疫情是否提高了医学生的职业认同?——来自全国临床医学本科生调查数据的发现[J].复旦教育论坛,2021,19(6):104-112.

[12]潘雯,冯晶,郑艳玲,等.中国全科医生心理资本与留职意愿的关系研究:职业认同的中介作用[J].中国全科医学,2023,26(25):3127-3132.

[13][22]胡吉富,范佳智,王静,等.医教协同背景下大学与附属医院本科人才培养体系建设的研究与实践[J].中国高等医学教育,2021,300(12):16-18.

[14]常学辉,丁虹,杜凤丽,等.“医教协同”与医学教学基地建设[J].中医药管理杂志,2017,25(19):32-34.

[15]陈正平,潘红宁,韩扣兰,等.医教协同背景下基层医学人才培养质量控制实践探索[J].中国职业技术教育,2018,653(1):90-93.

[16]哈肯.协同学:大自然构成的奥秘[M].上海:上海译文出版社,2005.

[17]许冬武,陈迎红.医教协同理念下医学教学基地的建设与思考[J].中国高教研究,2016(2):87-91.

[18]苏强,吕帆,林征.医教协同下全科医学人才培养改革研究[J].教育研究,2016,37(4):61-66+73.

[19]郭建如,王维民.新发展阶段我国高等医学教育改革探析[J].国家教育行政学院学报,2022(7):19-26+47.

[20]陈昕煜,吕兆丰.医教协同加快建立实施适应行业特点的医学人才培养制度[J].医学教育管理,2016,2(1):321-325.

[21]沈瑞林.医教协同理念下医学院校校院协同策略思考[J].江苏高教,2018(12):75-78.

[23]杨国兴,郑宏香.“医教协同”协同育人的本质内涵和实践路径——基于新医科建设的视角[J].现代教育科学,2023(1):37-42.

[24][28]韩静,刘玉平,路军,等.医教协同人才培养模式对提高护理专业本科生临床实践能力的效果研究[J].中国高等医学教育,2023(7):54-55.

[25]黄洁,夏凯愉,冯建武,等.医教协同背景下校院深度融合式临床医学人才培养模式改革与实践[J].中国高等医学教育,2022(3):34-35.

[26]陈晶,邓凤君,杨吟宇,等.高职医学院校医教协同人才培养路径探索[J].中国农村卫生,2023,15(8):46-48.

[27]郭宏伟.医教协同背景下医学院校在线开放课程建设研究[J].中国高教研究,2017(10):103-106.

[29]张昱,全钰平,刘娜,等.南京地区医生职业认同现状调查[J].南京医科大学学报(社会科学版),2013,13(4):344-348.

[30]刘伟,梁立波,陶思怡,等.临床医学生职业认同现状分析[J].中国高等医学教育,2019,267(3):6-8.

[31]吴建军,张艳,宋志靖,等.“医教协同”背景下预防医学人才实践能力培养的思考[J].基础医学教育,2019,21(6):490-493.

[32]WENGER E.Communities of Practice:Learning,Meaning,and Identity[M].New York,US:Cambridge University Press,1998.

[33]DURA A.Social Foundations of Thought & Action:A Social Cognitive Theory [M].Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,1986.

[34]GOROLL A H.Primary Care "Provider" and Professional Identity-Reply[J].JAMA,2016,316(13):1412.

[36]王雄伟.医学生职业认同现状与影响因素研究[J].中国社会医学杂志,2018,35(5):495-498.

[37]KAY D,BERRY A,COLES N A.What Experiences in Medical School Trigger Professional Identity Development?[J].Teaching and Learning in Medicine,2019,31(1):17-25.

[38]邢方敏,曾志嵘,欧阳谦.国内综合性大学医学院与独立设置医科院校办学模式之比较[J].大学教育,2016,74(8):142-144.

[39]辛冲冲,李健,杨春飞.中国医疗卫生服务供给水平的地区差异及空间收敛性研究[J].中国人口科学,2020,196(1):65-77+127.

[40]李文卓,吴红斌,臧悦.我国医学院校经费变化:基于东中西部地区的比较[J].中国卫生政策研究,2020,13(12):61-67.

(责任编辑 黄铭钊)