西游的苦,我们为什么偏要吃

一个有趣的现象是,《西游记》是四大名著里最被读者和观众宽容的“IP”。在观看不同变种的西游故事时,新的演绎是否忠实于原著不太被计较。

在各式各样的改编下,《西游记》是一个什么故事似乎已经不再重要,而我们终究还是得回到那个最本质的问题:当取用《西游记》里的几个人物甚至名字就能重写一个故事的时候,我们到底在看什么呢?假如这些故事统统有一个可供追溯的源头,那么在不断孕育新西游故事的子宫里,到底藏着一个什么样的种子呢?

《西游记》发生在中国古代历史上一段各种宗教重叠交错的游戏时间,是一场生发于真实取经之路的瑰丽幻想,是在我们以安土重迁为根基的传统文化里极其稀少的,有关“在路上”的故事。降妖除魔,降的是精神的妖,除的是内心的魔,无论是肉体还是精神,看似最为轻松戏耍的《西游记》所讲述的,是一场受苦的旅行。

《西游记》的各种改编,实际上都是对“受苦”的反复演绎。活着而受磨难,这是人世的根本问题,也是生而为人的根本处境。当我们为《西游记》剥去神怪小说的外壳,卸去此书写成的历史背景,抹去宗教释义的枷锁,那个吸引我们反复重构西游想象的核,恰恰是一个“苦”字。

敢问路在何方

“生活是旷野”的说法流传得很广,实际上是对“生活在别处”的换汤不换药。这个说法乍看令人豁然开朗,实际上却制造了一种误区:在一片可供选择的旷野之上,存在一个对个人来说无忧无患的应许之地。

实际上,生活不是地理意义上的散点,而是人主动选择下的化学反应,应该说,你选择旷野,生活就是旷野,你选择窄途,生活就是窄途。

我们就从这里出发去理解西天取经的故事。要概括《西游记》并不难,它的命名本身就是叙事,“西行”是道路也是目的,甚至成为一个母题和意象,不断地演绎出关于追寻与受苦的故事。

距今1400多年前,玄奘西行求法,17年往返,在当时的社会条件下是不寻常的壮举。漫漫旅途激发了人们的想象力:西天胜景在望,渺小的人,在路上会有千奇百怪的遭遇。

《宇宙探索编辑部》的英文片名是Journey to the West,正是《西游记》的英文译名。它撷取了《西游记》的神,来讲述一群人枯燥的坚持和艰难的追寻之旅。

复旦大学教授、作家张怡微在论著《情关西游》里引用了台湾学者高桂惠的研究,来说十万八千里取经之路,是妖魔的附着处。“也就是说,人选择怎样的路境,妖魔就会附着在这漫长实践之途之上。并非这条现实的道路上自带妖魔,谁去都会遇到。相反,对别人而言那就是普通的道路,可一旦成为私人之路,便自有R5o94QWGSc9YNkmdt247zHHyvIf6eOHDj0A+zUN7IXA=私人的磨难会在途中静候。”

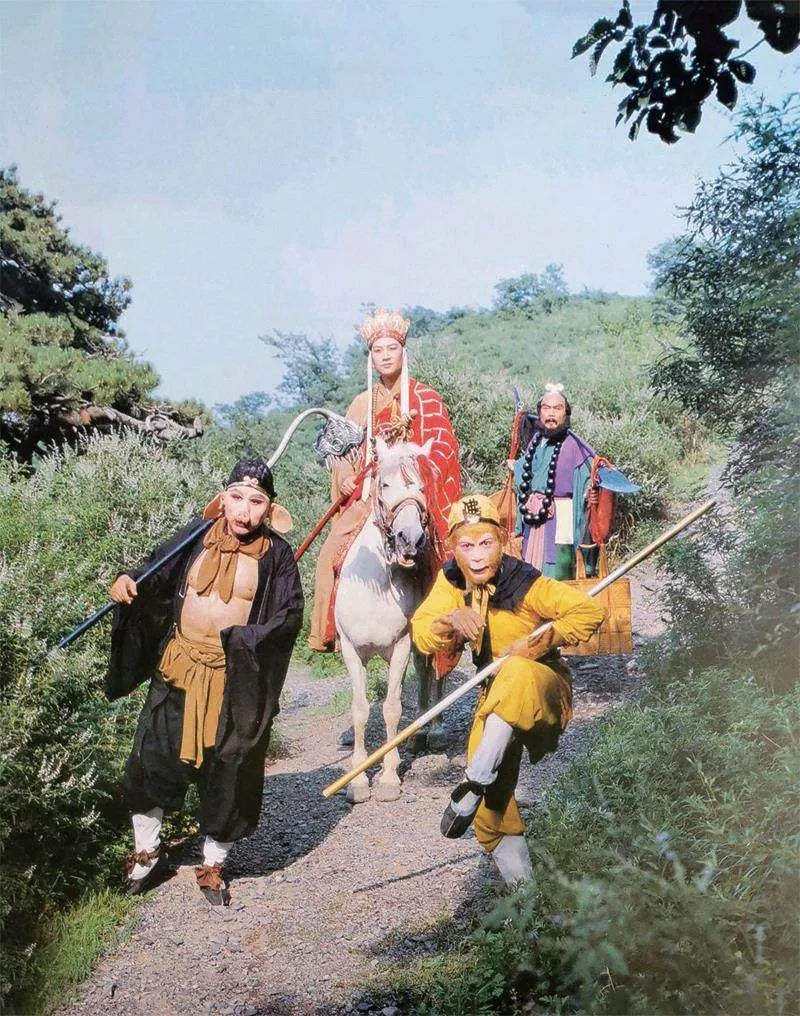

“86版”《西游记》的主题曲《敢问路在何方》,核心歌词是:“敢问路在何方,路在脚下。”作为“四大名著”里第一部得到官方影视化的小说,这句歌词更多地被理解为一种不畏艰险的革命乐观主义,“路是走出来的”,对应着另一句从时间维度去讲艰难缔造的名言,“一万年太久,只争朝夕”。而当我们从哲学层面来理解,它也同时精准地揭示了西天取经之路的本质:人选择,然后就有路。

然后必然受苦。

西天取经之路受到的是信念的驱动,“寻找”则是生活的本质精神。

《宇宙探索编辑部》的英文片名是Journey to the West,正是《西游记》的英文译名。这部2023年最优秀的国产片,是当代文化对《西游记》的一次出色改编,也是对中国传统“西行”叙事的后现代演绎。它撷取了《西游记》的神,来讲述一群人枯燥的坚持和艰难的追寻之旅。

唐志军和孙一通的人物设置(包括他们的姓氏)对应了唐三藏和孙悟空,一个偏执地念叨着自己的“西天”,一个拥有常人不及的异能。继续对应下去,只听从内心和酒精的青年那日苏像埋头苦干的沙和尚,现实感最强的“吐槽担当”秦彩蓉像二师兄,存在感很弱的女孩晓晓像白龙马,西行团队在北京组建,去往中国最著名的科幻杂志编辑部的所在地成都。在春熙路街头,由演员王一通扮演的孙悟空蹲在路桩上抽烟,镜头飞快地掠过这个落寞的杂耍者,这也是电影对《西游记》唯一一处明喻的致敬。

唐志军的“真经”,是希求对外星人的存在进行实证,他在这件事上倾注多年心血,却从未见过真相。这种执念让唐志军处处显出一种不合时宜,所谓荒诞气质也正是源自人与外界的不匹配。在秦彩蓉的埋怨里,唐志军所做的一切都是“自讨苦吃”,而这四个字恰恰就是上路的意义。

在《宇宙探索编辑部》的启发下,我们面对“西行”主题的思路可以被无限延伸:一切以上路为主题的文学影视作品,都借助追寻之旅来说明人活一世要求得圆满需要付出何等代价。

贾樟柯的《山河故人》里,贯穿全片的歌曲是Pet Shop Boys的《Go West》,也是西行。与《山河故人》同一宇宙的《江湖儿女》当中,巧巧去了新疆,并在那里见到UFO,同样是向西的追寻。《三峡好人》里千里寻夫的沈红一路上带着一个矿泉水瓶用它接水,受苦也在这里被呈现得更加具体。无论他们为何上路,有一点却始终如一:人永远要比现世的磨难更具韧性,而执念的重量决定了路有多远。

不信你两眼空空

《西游记》是四大名著里仙佛妖魔最多的小说,但偏偏它最重人情。我们常常看到一些用现世人情逻辑对《西游记》进行解构的例子,比如唐僧的团队管理之道,仙界与佛国的人情博弈。

湖北籍独立导演李珞曾拍摄电影《唐皇游地府》,这个“《西游记》前传”里的人物关系和姓名不变,但是背景放在了当代武汉。故事讲龙王与术士袁守诚赌天气,一时意气犯了天条,天庭命行令官魏征斩了龙王,龙王听了袁守诚的建议去求李世民,拜托他让魏征饶自己一命。李世民在行令的时间约魏征来下棋,结果魏征玩了一招金蝉脱壳,让元神去斩了龙头。龙王因此阴魂不散,怪罪了李世民。

李世民大病垂危,带着魏征给的信到了地府,崔判官看了魏征的信,偷偷给李世民加了20年阳寿,并让李世民在阴间给冤魂散财打点,磕头赎罪,灾祸才消。李世民回到阳间,第一件事就是还阴间借的钱,第二件事就是在大唐大兴佛事,命唐僧前往西方极乐世界取三藏经普度众生。这是《西游记》的一个“因”。

李珞把这个故事原原本本地拍了出来,但是李世民在现代武汉里是穿polo衫的公司老总,而龙王则是穿西装裤、戴墨镜的酒吧老板。他们的性格脾气给这个一板一眼的传说增加了现代意趣,而我们会发现,托人办事的人情逻辑,几千年来都没有变过。

《西游记》是一个很有“情”味的故事,不仅体现在世俗人情关系,还体现在人面对情感的孱弱。踏上征途的团体当中没有一个造好的神仙,也没有一个铁石心肠的圣佛,路上他们被诱惑、被撼动,受挣扎之苦。

《西游记》里的“魔”源自梵语的“魔罗”,原意是障碍。“什么妖魔鬼怪,什么美女画皮”,过关的本质是破除魔障,但外在的危险最终都要落到内心的交战,这也是为什么它会提供一个丰富的阐释空间,从而让后人不断改写出有关人精神世界的变体。如果借助从普罗普的《民间故事形态学》里发展而来的结构主义文学研究工具,《西游记》是一个典型的“组建团队—踏上冒险旅程—取得成功”的故事,然而我们后来看到的很多改编都淡化了这个结构,而是从“心魔”出发,落点很小,是个体在欲与道之间的两难。

外在的危险最终都要落到内心的交战,这也是为什么它会提供一个丰富的阐释空间,从而让后人不断改写出有关人精神世界的变体。

在《西游记》原著里,唐僧每每见山便疑有妖魔,反倒是孙悟空常常劝说唐僧“无眼耳鼻舌身意祛退六贼”,如今唐僧“为求经,念念在意;怕妖魔,不肯舍身;要斋吃,动舌;喜香甜,嗅鼻;闻声音,惊耳;睹事物,凝眸”,招来这六贼纷纷,怎生得西天见佛?

“86版”《西游记》对唐僧和女儿国故事的改写,是这部电视剧对原著最成功的一处改编,也因此塑造了一个经典的爱情文本。在《甄嬛传》让“过情关”这个说法流行之前,我们最熟知的“情关”,在西梁国。这个改编的成功之处是完满了对一个圣僧之人性的描写,一个人必须动摇过才像是真的,而假如确有一样东西动过这坚不可摧的取经之心,人们相信那应该是爱情。美丽的女儿国国王站在爱情这一面,向另一个人的戒律与大义发起挑战:“你说你四大皆空,却紧闭双眼,要是你睁开眼看看我,我不信你两眼空空。”

情关也是心魔。学者张怡微认为“过情关”这回事,“与其说是克服,不如说是度脱”。

即便是对没有取经之大业的普通人来说,在错误时机发生的爱情都像一场飞来横祸,度过了是要庆幸劫后余生的。于是,过情关也就成了成长叙事。爱情作为一种“劫难”成立的时候,总是意指一种对手中所有的抛弃,杨洁导演为《女儿情》创作歌词,旋律最动情的两句便是“说什么王权富贵,怕什么戒律清规”。

口中念念有词的取经人,在这信仰的弃绝与私欲的召唤中摇摇欲坠,一旦度脱,对未来便有五毒不侵的野望——至尊宝不再动感情,才成了孙悟空。对《西游记》最无厘头的戏说《大话西游》,经过一代观众(主要是男性观众)的反复观看和解读,成为世纪末的爱欲寓言,也打造了“男孩过情关而成男人”的经典叙事。

《大话西游》提醒了我们,《西游记》某种程度上是孙悟空的成长小说,因为书中只有他曾有真正意义的童稚时期,开端是个泼猴,是个无人性的兽,出山,入世,学说话学做“人”。这个人物身上的张力,也远不止一个“情”字。

我要这铁棒有何用

二手玫瑰在《我是歌手2024》这个以高音为准绳的竞技节目上首秀,贡献了一首与演唱技巧几乎没有关系的“奇怪的歌”:“三百六十行/各行有各长/奥运有健将/耍猴有猴王。”面对“不合适”和“上台丢人”的质疑,这首歌的歌词本身早已成为回应:“谁说耍猴的不是艺术家。”

有趣的是,这首二手玫瑰写来自嘲“靠手艺吃饭不丢人”的歌曲,在与rapper(说唱歌手)们合作的版本中加了几段说唱歌词,说唱文化特有的张扬完整了这首歌里的孙悟空形象:“听不够我的筋斗云在跟着音符走/紧箍咒困不住我哥们一身硬骨头……才不做弼马温/看我们现在如此强大/没错我去哪都昂着头哪怕五指山下。”

很多中国小孩心中最早的英雄是孙悟空,原因是他最厉害。对于成年人来说,孙悟空则是中国神话故事里几乎唯一一个摇滚明星,他出身草莽(何止是草莽,一个石猴),无视规则,后来功成名就。

但是我们看到这样一个现象:无论是出现在歌曲里还是影视改编里,孙悟空往往是一个寂寞的形象。马世芳在《地下乡愁蓝调》里曾如此解释摇滚乐:“摇滚乐其实是很矛盾的,看似热闹,实则无处不浸透着寂寞。它的核心往往就是‘和这个世界过不去’的寂寞。”被不断演绎的孙悟空,就像一个在舞台上狠狠摔碎吉他的,在山呼海啸的拥戴中转身背向众人的摇滚歌手。

被不断演绎的孙悟空,就像一个在舞台上狠狠摔碎吉他的,在山呼海啸的拥戴中转身背向众人的摇滚歌手。

当年在花果山快活无边的美猴王“享乐天真”,一日,与群猴宴会时,“忽然忧恼,堕下泪来”。众猴不知大王为何烦恼,在花果山,不惧禽兽威服,不听人伦法律,“自由自在,乃无量之福”,于是笑他好不知足。尽管现世已无从惧怕,终究还是有阎王老子管着,原来猴王怕死,他想长生。一只通臂猿猴跳出来,告诉猴王,只有“佛、仙、神圣”三等名色不伏阎王老子所管,于是猴王下山,学人事、闯阎王、闹天宫、被重罚,压在五指山下,将功赎罪护送唐三藏,这是《西游记》故事的另外一因。在生死的问题进入孙悟空的世界之前,他无需吃苦;长生的念头一动,他不得不为此吃尽苦头。犯了罪,于是要赎;“定心真言”一出,全无礼法的野兽,也收起争名与长生的欲念,失去绝对的自由,在束缚中逐渐悟解“空”之境界。

我们不能不说,这几乎是对凡人投生的隐喻,甚至能从存在主义的角度来理解它,人被抛入世界,然后选择成为自己。

孙悟空是一个有悲剧性的形象。伊格尔顿在《甜蜜的暴力》里论述:“为了让悲剧成为可能,人与神的范畴必须既可以区分又不能分开,陷入共谋与敌对的某种错综复杂的逻辑之中。”他提到的例子是希腊悲剧里的俄狄浦斯,但是我们借此理解孙悟空也未尝不可:“就他的情况而论,‘我命中注定’与‘我咎由自取’意思大致相同。”

今何在认为,“自由的取消”对西游四人的影响在原书中写得很隐晦,于是他选择写一本《悟空传》直白地说出事实:“成佛以后呢?没有了,什么都没有了。以前活生生的有血有肉有感情有梦想的四个人,一成了佛,就完全消失在这个世界上了。成佛就是消亡,西天就是寂灭,西游就是一场被精心安排成自杀的谋杀。”

花果山成了大圣儿时的一个梦,大闹天宫也成了他年少时的狂想,经历上路之苦,过关之苦,最后要面对的,是成仁之苦。

有关孙悟空最好的歌曲之一《悟空》,写的并非大圣之狂,而是行者的无奈:“我要这铁棒有何用/我有这变化又如何。”失去自由的悲剧性,成为西游故事的一种底色,而《西游记》允许这样的解读。这宽容的解读自由,恰恰也成了我们在这不自由的人世,所拥有的一处幻想堡垒。

这大概也正是《西游记》的魅力所在。