内蒙古传统住居建筑的地域性特征研究

摘要:草原上特有的住居建筑蒙古包是游牧民族不断积累生产技术、改变生活方式的直观体现。后期在中原文化影响下,内蒙古地区住居建筑呈现出由游牧时期的分散居住转变为集中式聚落。由于民族杂居,流动性强,该地区住居建筑形制受到不同地域不同民族文化的渗透影响,异质文化频繁碰撞、转化与融合,从而在建筑风格上形成多样性的地域特点。其传统住居建筑是与该地区草原生态环境、游牧经济形态、民族文化背景、传统宗教信仰等具有特定关联,表现出对环境的尊重和适应,具有崇尚自然的价值取向,这也是内蒙古地域精神的本质特征。

关键词:传统住居建筑;蒙古包;地域性;特征

中图分类号:TU253;G127文献标识码:A文章编号:2095-6916(2024)20-0001-04

A Study of Regional Characteristics

of Traditional Residential Architecture in Inner Mongolia

Gao YataoWu Junling

(Inner Mongolia Open University, Hohhot 010011)

Abstract: The Mongolian yurt, a type of unique residential architecture on the grasslands, directly manifests the continuous accumulation of production techniques and transformation of lifestyle of the nomadic groups. In later period, influenced by the Central Plains Culture, the characteristic of this residential architecture is transitioned from the dispersed settlement of nomads to a centralized pattern. As a result of multi-ethnic cohabitation and high mobility, the forms of traditional architecture there are penetrated by different regional and ethnic cultures, with heterogeneous cultures colliding, transforming, and integrating frequently to bring about the diverse regional characteristics in the architectural styles. Moreover, there is a specific correlation between its traditional residential architecture and the grassland environment, nomad economy, ethnic culture, and traditional religion of this area, which embodies their respect for and adaptation to the environment. The value orientation of revering nature also reflects the essential characteristic of the regional spirit in Inner Mongolia.

Keywords: traditional residential architecture; Mongolian yurt; regional; characteristic

内蒙古地区自古以来就是游牧民族聚集区,其文化的形成是民族内部与民族之间文化变迁与融合的结果。与众多少数民族一样,蒙古族在未经开发的原始草原环境中生活,这决定了其游牧的生活形态,也决定了其文化形态。蒙古族游牧文化在形成与发展的过程中,面临不同民族文化的影响,其聚居之地具有民族杂处流动性强的特点,异质文化频繁碰撞、转化与融合,这在他们生活的实质空间——建筑的营造上得以体现。

一、内蒙古传统住居建筑地域性产生背景

内蒙古传统住居建筑的地域性特征的形成与其自然环境、人文环境有很大程度相关性。在自然环境与人文环境的共同作用下,内蒙古地区发展出蕴含本土民族文化精神的建筑形制。

(一)自然环境

地理条件方面,内蒙古高原上除大兴安岭、阴山等几条主要山脉外,整体地表起伏缓和,坦荡开阔,从东至西呈现出森林、草原、山地、丘陵、沙漠、戈壁等多种地形地貌共存的特点。

气候条件方面,内蒙古自治区的气候特点是年温差大,干燥少雨,风大沙多。

(二)人文环境

早在远古时期,内蒙古阴山一带就已经存在远古人类的活动;5 000多年前,该地域已经是仰韶文化的分布范围。在草原这种独特的地理和气候环境下,游牧文化在中国传统文明史上数千年经久不衰,游牧民族适应自然的独特生活方式,即使统治草原的主体民族会有更迭,但游牧文明的精髓从未间断地延续了下来。内蒙古地区自古以来就是我国北方少数民族聚居的区域,清朝建立以后,政治上大统一的局面使得内地中原与蒙古之间的交流逐渐频繁,受自然环境和社会环境的影响,地广人稀的内蒙古地区成了中原汉族人民理想的移民地,他们在该地区定居并从事务农、经商、手工业等劳动,使得这一区域出现大片的农业区和商业城镇,与之相应的是,游牧经济逐渐失去了原有的主导地位。汉族与蒙古族及其他民族人民交错杂居,在文化、生活等方面互相影响,多种文化的融合发展形成了内蒙古地区独特的地域文化,住居建筑形式的改变就是一个重要体现。迁徙移民通常具有一定的地域性,一般是就近迁移,如内蒙古中西部地区的移民通常来自山西、陕西及河北地区;内蒙古东部的移民多数来自山东和辽宁地区;还有一些来自甘肃、宁夏等地的移民在内蒙古的西部地区定居。由于就近迁移的原因,迁移过来的移民仍处地理环境条件相似、生活习俗相近的地区,所以一般迁移过来的移民都比较容易适应当地的自然环境、生活习俗和文化信仰。与此同时,迁移还带动了建筑形制的发展,经过移民文化和本土文化的结合形成了内蒙古地区住居建筑的多元化的形制[1]。

二、内蒙古传统住居建筑的地域性特征

草原上特有的住居建筑蒙古包是游牧社会人们不断积累生产技术、改变生活方式的直观体现,可以说它是一个颇为符合现代标准的建筑体系。“蒙古包是游牧文化的精髓。它的形状、结构、布置、色彩等都特别适合于游牧生产生活及文化习俗,体现了可持续的生态性和造型语言上的原理性,它是蒙古族的智慧、思想和生活的集中表现。”[2]

后期在中原文化影响下,内蒙古地区住居建筑所呈现的首要特征就是由游牧时期的分散居住转变为集中式聚落。在清初到民国时期的“走西口”移民活动影响下,中原汉式的院落空间也在这里得到呈现,但在建筑形式上却有了很大改变,融合各地特色形成自己独有的风格,体现了异质碰撞的包容性。

内蒙古横跨东北、华北、西北地区。东北部与黑龙江、吉林、辽宁、河北交界,南部与山西、陕西、宁夏相邻,西南部与甘肃毗连,北部与俄罗斯、蒙古国接壤,并且分布有汉、蒙、达斡尔、鄂伦春、鄂温克等49个民族。该地区住居建筑形制受到不同地域不同民族文化的渗透影响,从而形成建筑风格多样的地域性特征。

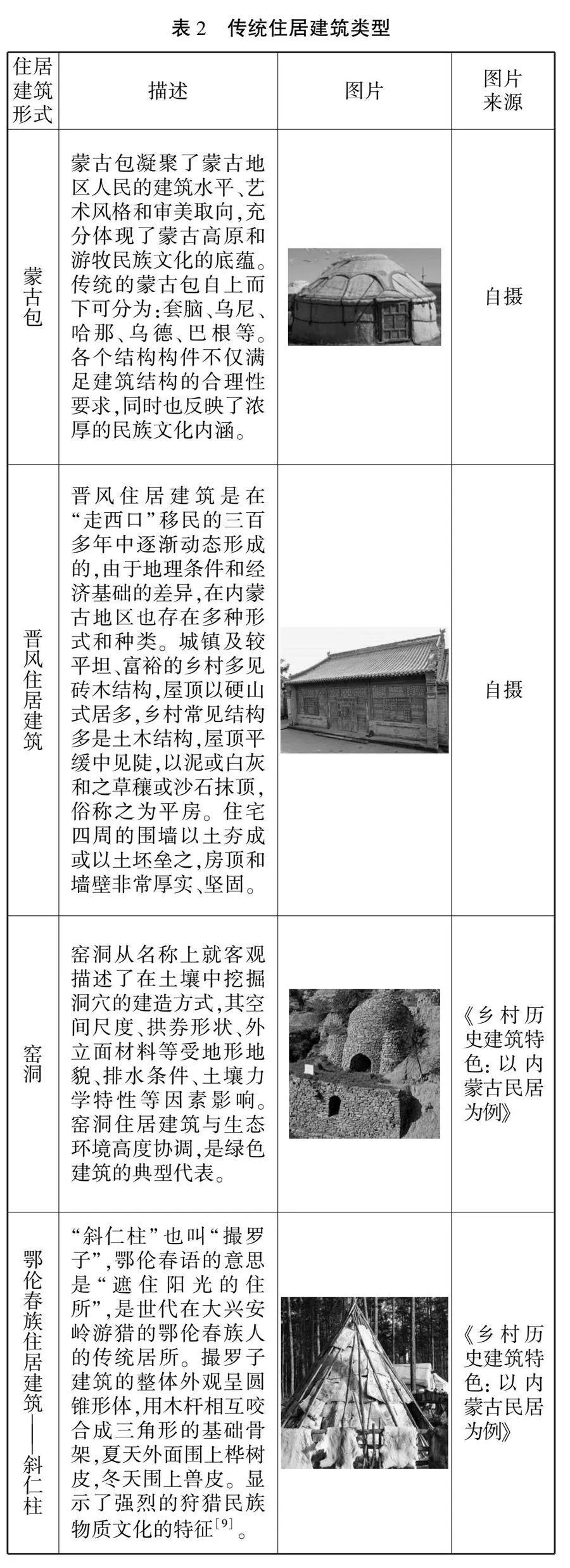

(一)可持续的生态性

蒙古包建筑是北方游牧民族为适应自然环境和自身生活方式而产生的,最大限度地尊重了自然。首先,游牧民族与其他民族不同,他们的生产生活方式决定他们的住所要便于迁徙,所以对于居住建筑的选址并无过多风水原则,所考虑的完全是适应环境的因素,如季节、光照、风向、水源、畜群等[3]。其次,搭建蒙古包所用的材料“非木即毛”,完全来源于自然。整体由架木、苫毡、绳带三大部分组成。所用木材均取自当地生长的柳树、桦树和榆树,资源广泛易得。加工时只需要进行剥皮、切割、烘干和修正等简单的程序,不会消耗大量能源和劳力,也不会污染环境。再者,蒙古包的基础构件大多具有尺寸模数化、可重复使用、可组可分等特点,使得这个游牧民族的建筑易搭易拆易运输,可以节约大量的人力物力,同时也更为适应蒙古族人的游牧生活。最后,蒙古包构造形式看似简单,实则充满智慧,完全可以适应蒙古高原复杂的气候条件(见表1)。

(二)建筑造型的原理性

古希腊最早的美学家毕达哥拉斯认为:“一切立体图形中最美的是球形,一切平面图形中最美的是圆形。”[4]蒙古包所呈现出的单一空间,是通过人们长期以理性和逻辑的推理实践创造出来的,它符合力学原理并且使得传统基础的“圆”形制充分表达了其美的视觉效果。

蒙古包“圆”的造型若从视觉艺术的角度来看,除了更注重实用性,也满足使用者的审美理想和精神层面的需求。蒙古族的原始信仰使得他们将自己的精神追求凝聚在一个“圆”上,并形成了“圆”的哲学理念,圆形便贯穿于整个蒙古族传统建筑形制,成为基本元素。蒙古包的外型结构就是根据蒙古族人民的精神理念而生,他们将圆这一基本几何图形做了最朴实的表达。除了与敖包相似的“圆”的象征性外,蒙古包的圆形空间还体现于它的实用性。蒙古包是一个半球体,顶上开有天窗,白天室内一直都有明亮充足的阳光,同时天窗又使得空气容易交换,这样室内就可以拥有与包外草原同样的清新空气。从使用性来说,同样面积的空间,圆形平面所获得的实际使用面积要超过方形平面;从结构力学的角度来看,这样的造型也提高了其作为可移动建筑的稳定性,可以更有效地适应各种气候条件[5]。

(三)异质碰撞的包容性

在蒙古文化繁荣成熟的帝国时代,由于疆域极为广阔,其中涵纳着多种主流文化体系,各自均有不同的孕育环境,文化本质区别显著。但是文化的渗透与融合却悄然在各个领域发生着。中原汉地建筑形制在适应了内蒙古地区的气候环境特征以及材料技术条件之后,融入了蒙古族等游牧民族的精神文化,形成不同文化下的“形”和“意”的结合体,呈现出一种变革,对于发源地而言又是一种创新的建筑风貌[6]。总体来说,在内蒙古地区受中原文化影响并形成蒙汉交融的特定文化语境下,由于不同的民族文化相互融合、碰撞,在内蒙古住居建筑中得到了充分的展示,也成为内蒙古地域性建筑文化在民间发展的最佳印证。

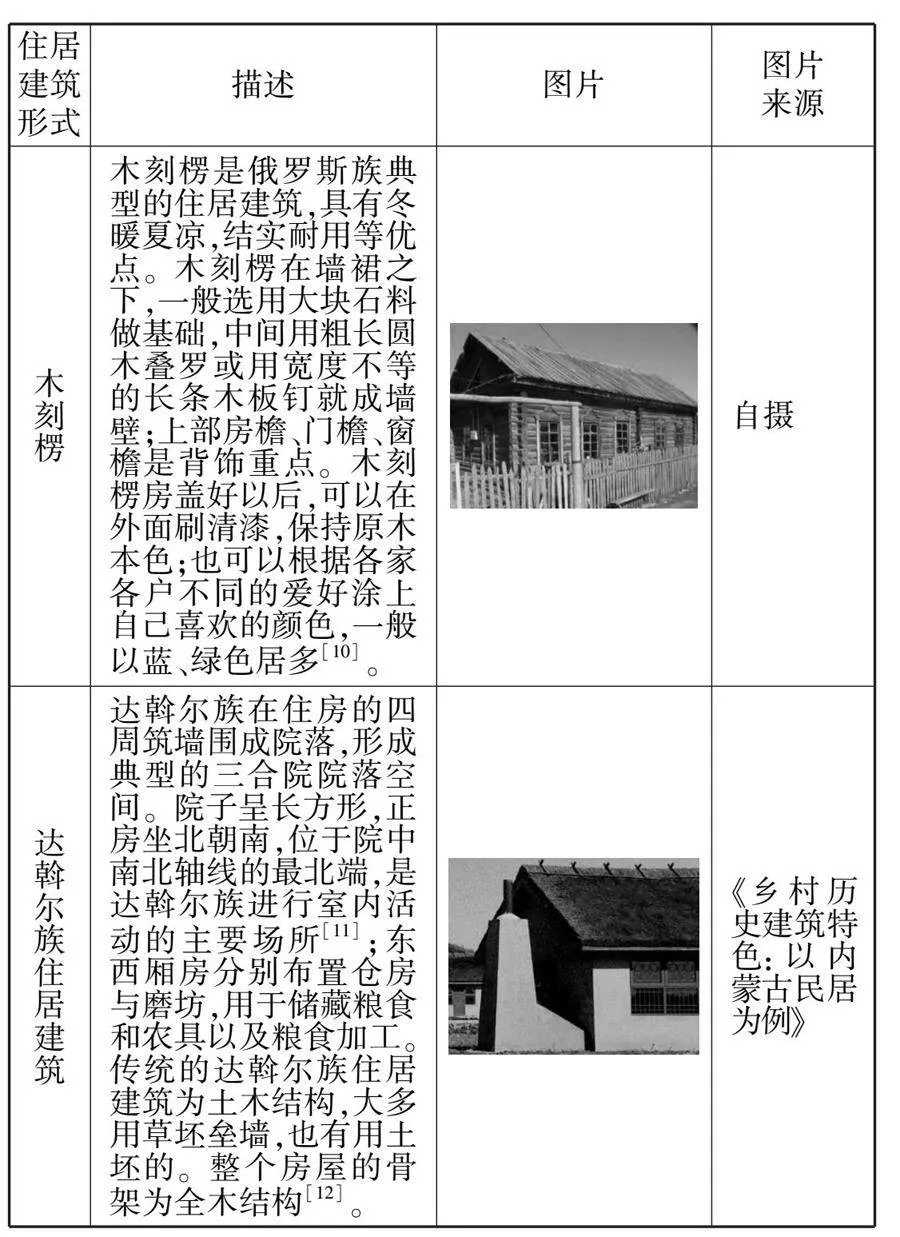

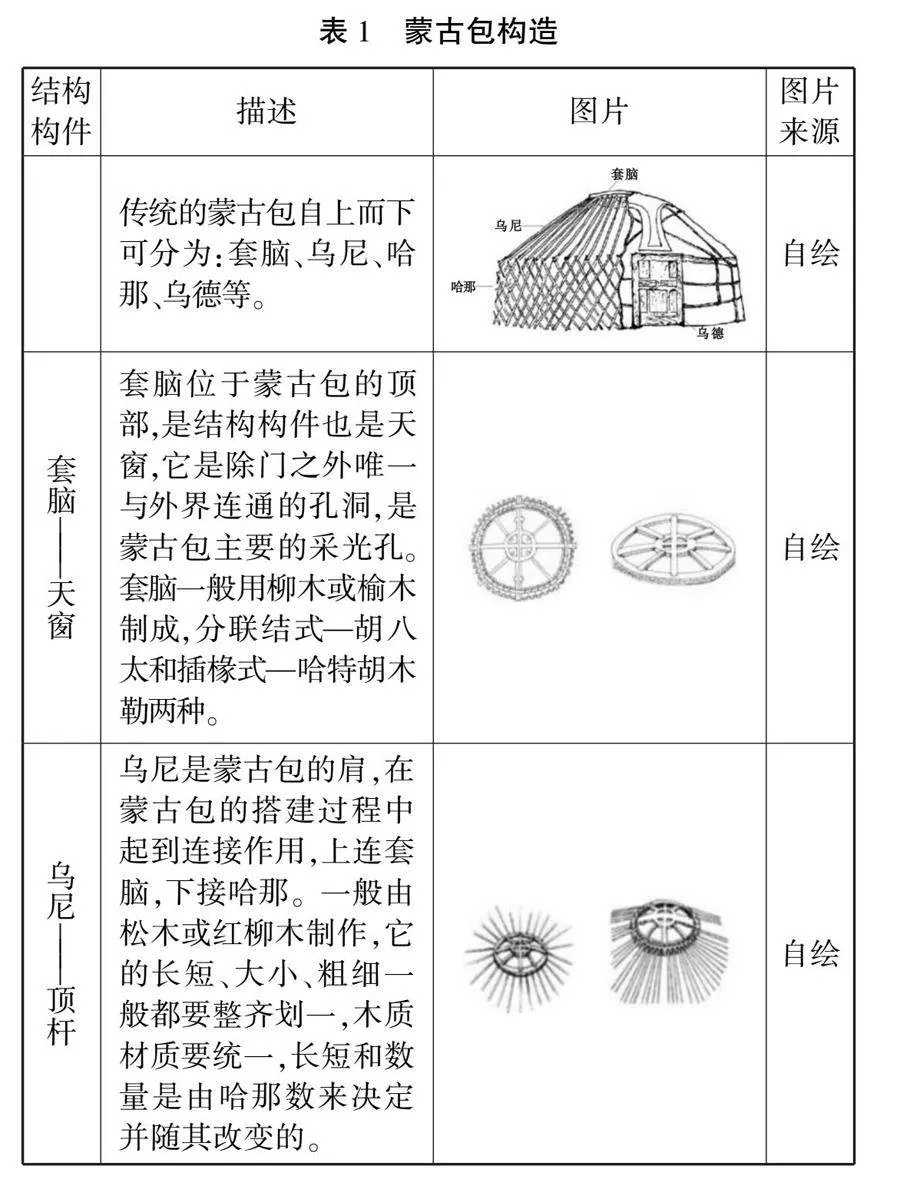

(四)建筑风格的多样性

蒙古族住居建筑蒙古包是草原游牧民族居所的通称。但从元代开始,蒙古包上的等级制度被延续了下来,王公贵族的蒙古包从体积以及装饰上与一般蒙古包不同,成为他们权力与地位的象征。这一时期藏传佛教的盛行也使得蒙古包在召庙(蒙古族喇嘛教的寺庙)中得以应用,其装饰和内部陈设都有了浓重的宗教气氛[7]。清中叶以后,王公贵族受汉文化影响,逐渐将其居所固定下来,并按照汉式府邸建造宫殿。此后,草原游牧民族受自然环境改变和中原文化的影响,生产和生活方式也发生了重大改变,农耕生活逐步渗透到游牧生活中,定居成为一种趋势,随着汉族移民的大量涌入,汉式民居兴起,但是蒙古包依旧受到游牧群体的青睐,与汉式建筑并存,形成了蒙汉建筑文化的融合。除蒙古族、汉族、东部少数民族住居建筑外,还有很多住居建筑形制融合了多种地域特征,呈现出多样统一的形态特色[8](见表2)。

三、关于传承内蒙古传统住居建筑地域性精神的思考

内蒙古地区的传统住居建筑是与该地区草原生态环境、游牧经济形态、民族文化背景、传统宗教信仰等具有特定关联的建筑,在对环境关系的处理上表现出最大化的尊重与适应,上文中提到的传统住居建筑,都表达了其崇尚自然的价值取向。建筑作为一个时代的写照,应当以适应时代需求的形式存在,现代的地域性建筑应该体现和周边环境以及精神内涵的对话,即既要有直接的物理层面关系又要表现出对历史的延续。在建筑技术日新月异的今天,新的设计思想、新的建造技术、新的建筑材料都很自然地被应用于现代建筑中。在这种现状下,想要表达对传统文化的重视,就要汲取文化脉络中的“精髓”,用适应时代审美情趣的新的建筑语言进行表达。这样做首先是满足了人们对传统文化的精神需求,同时也在新的语境下满足了人们的现实审美需求[13]。这样创作出来的建筑在形式上同时具备了地域性和现代性,在内涵上为人们提供了与传统对话的可能性,是对中华优秀传统文化的传承。

四、结束语

内蒙古传统住居建筑承载了该地区的民族文化,所蕴含的深层次地域性特征和精神,极具研究价值。通过对内蒙古地区传统住居建筑类型进行整理分析,梳理各类型建筑相关的历史脉络及人文背景、形态特色及构造技术,探寻其中所蕴含的深层次地域性特征及精神,能够为下一步探寻内蒙古现代建筑的地域性表达与民族传统文化的契合点提供思路。

参考文献:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部.中国传统建筑解析与传承:内蒙古卷[M].北京:中国建筑工业出版社,2016:35.

[2]李丽,郑庆和,谢亚权.蒙古族聚居地建筑的地域性与民族性关系研究[J].建筑与文化,2016(3):76-77.

[3]高红梅.浅论蒙古族文化的传承发展[J].内蒙古民族大学学报(社会科学版),2020(3):16-18.

[4]麦卡利斯特.美与科学革命[M].李为,译.北京:中国大百科全书出版社,2021:191.

[5]贺龙.内蒙古历史建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,2019:99.

[6]田毅,周宏伟,高小强.近20年西北地区少数民族传统村镇研究述评[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2016(3):1-9.

[7]孟子萌.湘西土家族传统民居建筑装饰的情感志趣探析[J].中国文学研究,2021(4):41-46.

[8]孟祥武,王军,叶明晖.多元文化交错区传统民居建筑研究思辨[J].建筑学报,2016(2):70-73.

[9]郜英洲.解析少数民族建筑的地域性文化元素应用:以鄂伦春族民居“斜仁柱”为例[J].城市住宅,2021(10):125-127.

[10]鲁静茹,李德君,孙巍巍.浅议赫哲族的传统建筑:木刻楞的形态语义[J].艺术科技,2017(11):35-36.

[11]朱莹,屈芳竹,刘松茯.东北边域鄂伦春族传统聚落空间结构研究[J].建筑学报,2020(增刊2):23-30.

[12]齐康.乡村历史建筑特色:以内蒙古民居为例[J].建筑与文化,2021(4):20-21.

[13]荣侠.传统民居营造文化的变迁与创新[J].人民论坛,2020(34):107-109.

作者简介:高亚涛(1987—),女,汉族,内蒙古巴彦淖尔人,内蒙古开放大学副教授,研究方向为建筑与土木工程。

通信作者:吴俊玲(1988—),女,蒙古族,内蒙古兴安盟人,内蒙古开放大学讲师,研究方向为旅游规划与开发。

(责任编辑:赵良)