大单元视域下中考英语深度复习教学实践探究

摘 要:教师在中考英语复习教学时目标定位偏低,倾向习题讲练,导致课程缺乏系统性,思维性和实效性。本文旨在创构大单元观念引领下的复习体系,依据学科核心素养要求,把握、整合和处理教学各要素,以达到深度复习和理解的效果,助力学生思维品质的提升与发展。

关键词:大单元视域;核心主题;深度复习

一、审视中考英语复习教学之积弊

纵观英语中考复习课,教师主要采用“讲授—练习—反馈”的模式,而忽视了学生的体验参与和交流合作,无法唤起内动力和共情力,课堂缺乏趣味性。反复听默单词、做题讲题等无法提高学生根据具体情境进行主动分析和评判运用的能力,活动低效化严重。教师通常按照“单元—话题—语法”进行三轮复习,切入点虽不相同,但在能力和思维培养上缺乏提升度,无法生发真实的学习感悟,体验碎片化严重。

二、重塑中考英语复习教学之架构

改变复习课堂无趣化、低效化和碎片化的局面,教师就要提升教学设计的站位,即从关注单一知识点、课时转变为大单元设计。

梅德明提倡“学科思维”和“大单元观念”的课堂教学活动,引导学生基于已有的知识,依托不同类型的语篇,在分析问题和解决问题的过程中,促进语言知识学习、语言技能提升、文化理解加深、多元思维发展、价值判断形成、学习策略运用等。教师只有从聚焦“点”状知识到关注“网”型结构,才能提升思维发展深度,促进复习成果效度。

大单元视域下复习教学设计的逻辑起点是大单元主题,通过整合教材文本和话题来确定主题。多模态素材是创设主题语境的载体,有效的课堂活动设计是关键,通过加强学生的体验和感知,提高思维含量和评判价值,使学生对中考应试形成积极的反馈作用。

三、构建中考英语复习教学之模式

在理论支持下,笔者对中考英语深度复习模式架构进行了实践和探索。

(一)立足基点,教材整合定主题

根据新课标中的分级标准和话题要求,以学生为主体,以生活为载体,教师将复习话题统整成Me and People、Me andThings、Me and School等10个以“我”为关键词的大单元主题。

(二)依托支点,高阶目标统资源

以“Me and Health”为例,教师结合2020年新冠疫情回顾,确立四个课时目标,并整合多模态资源。

第一课时,教师整合了七年级上册Unit6“Do you like bananas?”、八年级下册Unit1“What's the matter?”和八年级下册Unit2“How often do you exercise?”的教材资源,并补充一篇说明文和一则听力材料。设计课时目标如下:1. 回顾并梳理与“健康”“疾病”相关的词汇,词块和句型,形成清晰的网状图式。2. 通过对音频素材的加工设计培养学生预测、速记、抓取关键词等认知策略。3. 了解新冠病毒的基本信息,并能根据实际情况提出健康建议。

第三课时,教师选取阅读文本“The great plague”和一则新闻,设计课时目标如下:1. 通过阅读The Great Plague了解伦敦大瘟疫这一事件,培养词义猜测,顺序把握,关键提炼、信息整理和摘要概述等阅读策略。2. 通过将大瘟疫事件与新冠疫情进行对比分析,能够不害怕、不轻视,培养正确应对困难的勇气和解决问题的能力。

第四课时,教师选取一则日记和阅读文本“Somewhere in Africa”。课时目标为:1. 通过阅读文本体会逆行者的精神,感悟英雄的真谛。2. 通过阅读Nadia的非洲经历,深化个人责任意识。

教师围绕核心主题搜集多模态素材,注重复习过程中词汇、语法、策略、语篇和语用方面的深度加工和知识建构,从而内化和迁移学生的经验能力,引领和形成学生的价值评判。

(三)指向高点,深度加工促思维

温培培指出,对大单元主题内容进行梳理和提高,根据已有的经验对材料进行重构,在夯实学生语言知识的同时,发展学生的语言能力和学习能力,增强学生英语学习的自我效能感。“Me and Health”主题下,教师创设并推进大主题情境作为明线,以螺旋上升的驱动问题链引发高阶思维作为暗线展开,指向课堂复习过程中的语言和思维能力提升。

1.构筑“螺旋式”词汇应用网络。在第一课时,学生绘制有关于“健康”“疾病”词汇句型的思维导图,实现初步自主复习。课堂上,教师引导学生讨论COVID-19的症状表现和感受变化,实现情景中的词汇运用和拓展。学生能得体运用相关表达方式(have a high fever、have problems breathing等),在师生对话中引出话题语境常用的新词汇(infected、 symptom、virus等)。

2.培养“体验式”语法觉知意识。三维动态语法观以语言运用为导向,以语法意义的理解与表达引领语法形式、语法使用,指向语法综合运用能力的发展。教师应设计语法实践活动,在体验和感受中建构语法知识系统。

第四课时阅读材料后,教师设计了“给钟南山写颁奖词”的活动,要求学生用一句话浓缩钟南山的精神和成就。以下是学生示例:

Zhong Nanshan is an old man, but he fights against the virus without thinking twice.

Mr. Zhong is an old man who knows a lot about the virus.

该活动激发学生主动运用连词和从句等语法知识来表意的觉知,达成了“形式—意义—使用”的统一。

3.营造“生成式”策略交互氛围。教师统整多元化材料,针对性、侧重性地开展指向策略的体验,培养学生自发性的策略应用技能。

在第一课时,教师对听力材料进行了三段式设计。初听获取具体信息,明确语境主题。再听要求学生记录Mike的建议,培养速记能力。对于没有完成速记的学生,教师启发“Which part do you think is difficult? We'll have another try. How can you improve it?”。对于完成速记的学生,教师提问“You've done the task. What will you focus more while listening again? ”,在回听之前针对任务完成度不同的学生进行策略指导。

4.挖掘“内涵式”语篇结构意义。语篇的整体结构和微观联结等都是中考考查的重难点。语篇结构通常指语篇的叙事结构、话题结构、语篇的衔接和连贯等。在复习课上,教师应通过多元解读和深度加工,培养学生的语篇意识,提高语篇建构能力。

第三课时的阅读载体是说明文“The great plague”,该文从大瘟疫的总体综述、传播途径、症状后果和平息过程等四方面进行介绍。

阅读前,教师利用标题和图片提问“What do you want to know about the Great Plague? ”,并把学生提出的问题罗列在黑板上。

阅读后,教师要求学生选择其中一个问题进行信息分享,并层层引导形成语篇结构图。对于瘟疫的平息方法,教师提问“What did sealing the house mean to the infected? How might the infected feel? Can you think of a better way?”。 学生通过讨论得出“Sealing the house means death to them. They might feel helpless and painful, because they suffer a lot. But at that time, there was no better way to solve the problem, maybe it was not the best way but the only way. ”。在语篇教学中,学生梳理细节要点,思考社会问题,提出不同见解,对于历史和世界都有了更深层次的理解和感悟。

5.创设“真实式”语用输出活动。语用能力可以理解为识别语境,并在语境中准确地理解别人和得体地表达自己的能力。教师应围绕核心主题,设计贴合于实境任务达成或者适用于实际问题解决的语用输出活动。

在第一课时,学生了解了新冠病毒的传播路径,并阅读世卫组织提供的预防建议。教师要求学生针对五组不同人群提出建议并阐述原因。学生需要分析实际情境,关注不同的语言需求,培养解决问题的思维和能力。

(四)回归原点,丰富反馈推实效

复习的本质是让学生明确自身语言知识的掌握度,技能策略的运用度和思维价值的提升度,从而开展个性化的后续复习。因此,反馈评价是全程的、多元的和精准的。

1.评价全程化——辐射主题宽度。

注重对课时目标的评价反馈,是深化核心主题的重要手段。教师可利用自我评价、小组互评、组间互评、师生互评和测验评价等多种评价方式。每一次评价都应对后续的习关键和关注重点起到调控和指导作用,形成以始为终、以终为始的良性循环。

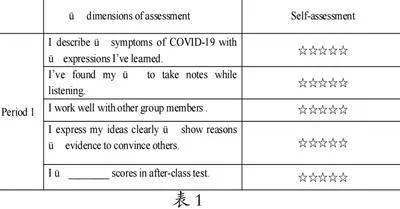

2.评价多元化——延伸能力广度。

评价既有对概念性知识、高阶认知策略的评价,也包含对低阶的基础知识和基本技能的评价,两者之间有一个平衡。针对“Me and Health”第一课时的教学目标,教师设计如上评价量表(表1所示),从不同维度进行自评和反思。

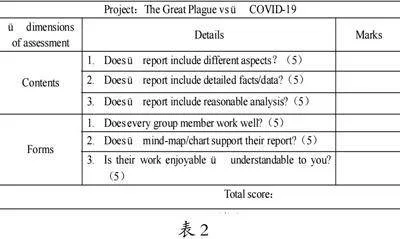

3.评价精准化——拓宽思维深度。

在第三课时,学生学习了文本“The great plague”后,教师可以让小组成员对比伦敦大瘟疫和新冠疫情,并形成汇报。该项活动采用组间互评的方式,通过对内容和形式的细化,进而实现思维层级和语用能力的循环提升(见表2)。

(五)反思中考英语复习教学之关键

大单元视域下,深度复习的关键是如何理解教师和学生的角色,如何综合语言和思维的关系,如何促成实践和检测的互动,以研究的姿态进行复习课程的教学与摸索。

在目标定位上,教师应制订恰当准确、操作性强的目标。在素材积累中,教师应为学生提供“高精尖”的材料,搭建“稳升准”的支架。在课堂设计中,教师应启发学生思考、阐述、评判和运用。在实践评价中,教师应运用各种评价方式促进学生形成对自我的认知和评判。

教师从词汇、语法、策略、语篇和语用等教学各要素进行多元化材料解读和设计,为学生提供了思维内化的依据和可能;同时思维外化又是通过语言知识和技能运用来实现的。

教师要提高运用过程评价和分数评价手段的能力,指导学生根据评价量表进行回顾和反思,并通过小组互评参与合作和竞争,完成课后小测来检验复习成果,调控自我复习进度,评判自我效能价值。

参考文献:

[1]崔允漷.如何开展指向学科核心素养的大单元设计[J].北京教育(普教版),2019(2):11-15.

[2]梅德明.绘制新时代基础外语教育现代化的发展蓝图[J].中小学外语教学(中学篇),2019(4):1-7.

[3]温培培.基于主题语境的初中英语单元复习课教学实践[J].中小学外语教学(中学篇),2020(2):28-33.

[4]卞金华.基于语法意义理解与表达的整合式语法教学实践[J].中小学外语教学(中学篇),2020(2):44-49.

[5]汤珏弘.初中英语教学中培养学生语篇结构意识的策略[J].中小学外语教学(中学篇),2020(3):12-16.

[6]戴炜栋,杨仙菊.第二语言语用习得的课堂教学模式[J].外语界,2005(1):2-8.

[7]夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2019.

作者简介:沈霞琦(1983-),女,浙江杭州人,杭州市翠苑中学,初中英语一级教师。