江郎有情

作者简介:

彭文斌,江西分宜人,中国作家协会会员,江西省作家协会常务理事、报告文学委员会副主任,江西省散文学会会长,中国铁路南昌局集团有限公司作协主席,南昌市作家协会副主席。已出版十余部作品集。诗歌、散文和报告文学作品曾多次获奖。

蝉鸣引路,领着我走进茂林修竹。我透过绿屏障的缝隙,仰望,见几座石峰如坐禅的老僧。它们本无发,却头簪白云;它们的袍子被风吹向苍穹,盛满阳光。

登山道上,我一边收藏风景,一边怀想远去的身影。

最先出列的自然是江氏三兄弟。据说,他们同时爱上了仙子,便攀爬上绝顶,渴望圆梦,结局却是化为“三爿石”。三座丹霞峰——郎峰、亚峰、灵峰,朝东南方向列成“川”字,成就“三石凌空拔地起,壁立千重刺破天”的壮观景象。它们在我的头顶呼吸、沉吟,冷看天庭、观察人间,我在其巨足之下臆测关于它们的洪荒片段。不知江氏兄弟是采药人,还是以砍樵为生,抑或耕于垄上。不知他们深爱的仙子是同一人,还是几位姐妹。不管如何,他们用身体和时间写下了最动人的情书。唐代白居易用一首《江郎山》表达了我此刻的心情:“林虑双童长不食,江郎三子梦还家。安得此身生羽翼,与君来往共烟霞。”

抖落林荫,我的目光与开明禅寺相遇。庙宇始建于宋代天禧二年(1018年),建筑屡毁屡兴。我倚靠着一棵树,聆听江郎山的天籁虫鸣,看人来人往,很自然地想起了一个人。他叫徐霞客。

33岁那年,徐霞客过青湖,见南方“一峰特耸”,一打听,“即江郎山也”。兴致盎然的徐霞客“望而趋,二十里,过石门街。渐趋渐近,忽裂而为二,转而为三”,然后从远近、高低、光影、动静等各个角度欣赏江郎山的瑰丽变化,慨叹“移步换形,与云同幻矣”。一见而钟情,别后常相思。明崇祯元年(1628年)三月,春暖花开,41岁的徐霞客故地重游,称:“与江郎为面,如故人再晤。”时光书简翻过近四百载,我依然能感觉到先生的朗朗心境。与山水知音重逢,是怎样的一种快意!徐霞客挚爱江郎山,不过两年余,又忍不住思恋,便第三次登山拜访。这一回,大雨倾盆,他“一路望江郎片石,咫尺不可见”。雄奇高峻的江郎山,成为先生魂牵梦萦的山水情人。

古道依旧盘旋,会仙岩依旧披挂着青苔,草蔓依旧年年生死。江郎山中的往来者,又有谁人再能懂得它的冷暖、孤独与疼痛?我挥汗如雨,但做不了一个知音,似乎只顾着完成一个攀登的仪式。

懂江郎山的人自然还有。唐朝有一位叫祝其岱的才子隐居于此山中,筑庐自居,开馆讲学,朝廷三召而不往。名相张九龄深为折服,写下一首《游江郎山访祝东山遗迹》:“攀跻三峰下,风光一草庐。今见墨浪壁,昔闻君子居。君子今何处?徘徊不能去。不见当年人,但闻声过树。”俱往矣,江郎山囊尽世人的过往和恩仇,以缄默与我对视。

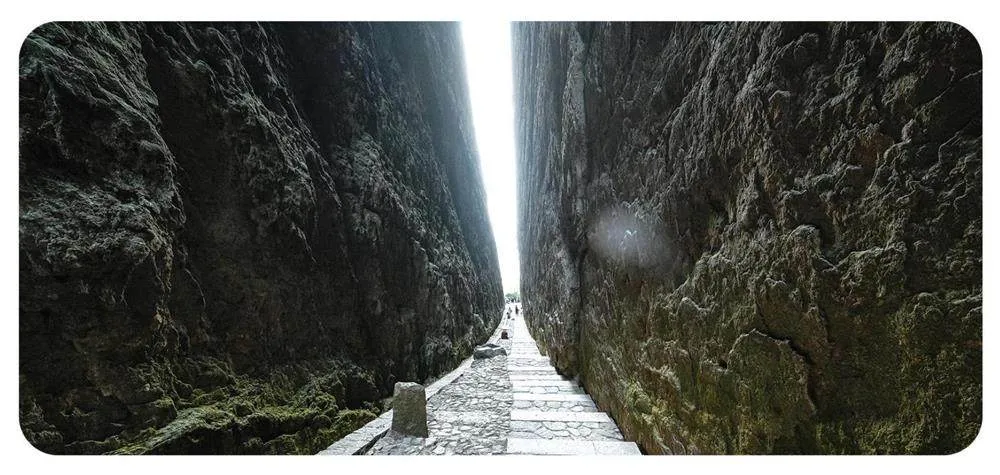

我望一线天而行。午后的阳光多半被树荫遮住,石径上偶见斑驳。我仿佛兜转于一个空葫芦里,寻寻觅觅,终未见江郎山的真容。奇险的山峰兀立于高处,迟迟不肯屈身迎我。我脚步踉跄,投奔那天剑劈开的石门。风的低吟、鸟的清语、蝉的咏唱,到了此地,忽然被亚峰、灵峰挤压成一种线形腰身,紧贴那些亿万年的垂直节理,埋头而去。

入口处,一线天仿佛闪电铸就的宝剑,在我的眼前劈山开路。一剑落处,便高达312米、长达298米。连天穹亦不敢小觑,只探入几朵闲云。我徘徊于一条神秘幽邃的石巷里,缓行,轻移步履,恐惊仙界。有人打开手机,贴着砂砾岩拍视频。顷刻间,那数不胜数的岩石薄片如同波浪奔涌过来,我几疑置身海底世界。恍恍惚惚中,我似乎重新见到身着翼装的杰布·克里斯像展翅的鹏鸟疾速掠过,飞往大弄峡。宋代胡仲弓吟哦《江郎山》的影像也飘忽过来,这位弃进士不做而以江湖终老的浪子道:“巫山有石称神女,何事江山亦号郎。岂是世情强分别,从来造化有阴阳。”

惊觉,山间半日,尘世数年。一线天,怕是江郎山飘拂的万年长须,攥于手间,才知海枯石烂的意义。这满山谷的风啊,是江氏兄弟不愿枯萎的情语吗?

我决意去造访一次霞客亭。它虽然不过是1992年建造的建筑物,但停泊着一个地方对先生的思念。霞客亭距离一线天不远,几分钟即可抵达。绿荫拥抱处,凉亭犹如一朵蘑菇。令人意想不到的是,这儿还是与三爿石对话的最佳场所。

眼前是一幅无敌的封面画,瞬间,我被惊成泥塑,继而狂喜。三座陡崖环绕的砂岩峰肃立于前方,拥云摩日,绝世而悬,如此鲜活,如此壮丽,如此雄奇。它们有王者的风范,有天外的涵养、烟火里的沧桑。郎峰沉雄、亚峰傲岸、灵峰谦和,三个披着丹霞长袍的兄弟,互为屏障,脚深入大地体内,灵魂超然于俗世之上。

为了今日的美,江郎山经受了时间怎样苛刻的考验,经受了风雨雷电怎样残酷的洗礼?看一眼三爿石,便知道了什么是用情。正因为震撼,辛弃疾挥毫写下了这样的诗句:“三峰一一青如削,卓立千寻不可干。正直相扶无倚傍,撑持天地与人看。”(《江郎山和韵》)这位抗金英雄在赴临安面见皇帝的途中,仰望傲视穹隆的江郎山,联想起曾经的金戈铁马和当下的靡靡之音,顿感无限惆怅、无限苍凉,只能与一座山共为知音。人本有情,情却无处安身;山本无情,却教人将情深植。

于是,我有些明白徐霞客爱江郎山的个中内因了。

闲坐亭间,云起东南。此生带不走江郎山,只求放开手脚,坦坦荡荡大爱一回。