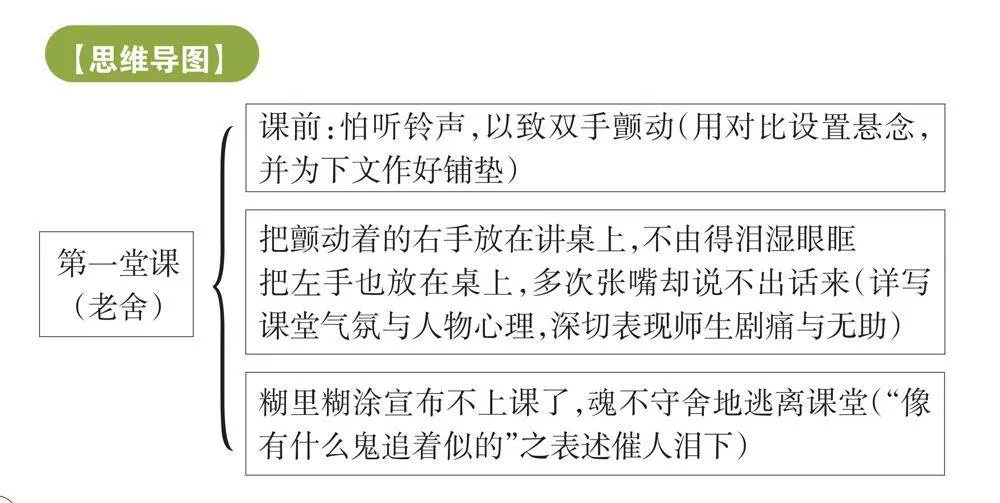

精读课:老舍《第一堂课》

【精读点拨】

【精读点拨】

1.作品背景

老舍先生的鸿篇巨著《四世同堂》,以祁家为中心来反映抗战期间北平沦陷区人民的苦难生活及其觉醒、斗争的历史。它是一部异族统治下人民遭受折磨的“痛史”,也是一部憎恨侵略者、民族败类,憎恨惶惑与偷生的国民性的“恨史”,更是一部颂扬爱国主义与民族气节、激励人民奋起抗争的“壮史”。

下面文章节选的部分,描述了北平被日本侵略军占领后,某学校教员祁瑞宣老师上“第一堂课”的情景。

2.精读思考

(1)选文最后一段中写道:“真正的苦痛是说不出来的!”试着就以此段为例,说说作家是如何“说出”祁老师心中的“苦痛”的。

(2)真正的好课、“绝”课,往往因其充盈着真情、睿智,而深深烙印于听课者的脑海里、骨血中。老舍先生所写的是“第一堂课”,北京大学钱理群教授则在随笔《三堂“绝”课》中追忆过“林庚先生的最后一课”:

当时我刚留校当助教,系里要我请那些退休的老教授给中文系上课,其中就有林庚先生。那天上课,他缓缓地朗声说道:“什么是诗?诗的本质就是发现。诗人要永远像婴儿一样,睁大了好奇的眼睛,去看周围的世界,去发现世界的新的美。”顿时,全场肃然,大家都陷入了沉思。先生又旁征博引,足足讲了两个小时还意犹未尽,学生们也听得如痴如醉,全然忘记了时间。但刚走下讲台,先生就站不住了,回到家就病倒了。他是拼着生命的全力上完这最后一课的,这真是“天鹅的绝唱”。

你怎样理解以上文段中林先生所说的“好奇”和“发现”?

第一堂课

○老 舍

铃声,对于一个做惯了教员的,有时候很好听,有时候很不悦耳。瑞宣向来不讨厌铃声,因为他只要决定上课,必定已经把应教的功课或该发还的卷子准备得好好的。他不怕学生质问,所以也不怕铃声。今天,他可是怕听那个管辖着全校的人的行动的铃声,像一个受死刑的囚犯怕那绑赴刑场的号声或鼓声似的。他一向镇定,就是十年前他首次上课堂讲书的时节,他的手也没有发颤。现在,他的手在袖口里颤起来。【1】

铃声响了。他迷迷糊糊地往外走,脚好像踩在棉花上【2】。他似乎不晓得往哪里走呢。凭着几年的习惯,他的脚把他领到讲堂上去。低着头,他进了课堂。屋里极静,他只能听到自己的心跳。【3】上了讲台,把颤动着的右手放在讲桌上,他慢慢地抬起头来。学生们坐得很齐,一致地竖直了背,扬着脸,在看他。他们的脸都是白的,没有任何表情,像是石头刻的。【4】一点辣味儿堵塞住他的嗓子,他嗽了两声。泪开始在他的眼眶里转。

他应当安慰他们,但是怎样安慰呢?他应当鼓舞起他们的爱国心,告诉他们抵抗敌人,但是他自己怎么还在这里装聋卖傻地教书,而不到战场上去呢?【5】他应当劝告他们忍耐,但是怎么忍耐呢?他可以教他们忍受亡国的耻辱吗?【6】

把左手也放在桌上,支撑着他的身体,他用极大的力量张开了口。他的声音,好像一根细鱼刺似的横在了喉中。张了几次嘴,他并没说出话来。他希望学生们问他点什么。可是,学生们没有任何动作;除了有几个年纪较大的把泪在脸上流成很长很亮的道子,没有人出声。【7】城亡了,民族的春花也都变成了木头。【8】

糊里糊涂地,他从嗓子里挤出两句话来:“明天上课。今天,今天,不上了!”【9】

学生们的眼睛开始活动,似乎都希望他说点与国事有关的消息或意见。【10】他也很想说,好使他们或者能够得着一点点安慰。可是,他说不出来。真正的苦痛是说不出来的!狠了狠心,他走下了讲台。大家的眼失望地追着他。极快地,他走到了屋门;他听到屋中有人叹气。他迈门槛,没迈利落,几乎绊了一跤。屋里开始有人活动,声音很微,像是偷手摸脚的那样起立和往外走呢。他长吸了一口气,没再到休息室去,没等和别的班的学生会面,他一气跑回家中,像有什么鬼追着似的。

(选自《四世同堂》,人民文学出版社1998年版,有删改)

【学生批注】

【1】本段描写祁瑞宣老师上课前的反常表现,反复突出的是一个“怕”字。

【2】“脚好像踩在棉花上”,由这个比喻,不难想象当熟悉而可爱的家园被日寇占领后,瑞宣悲愤沉痛、茫然无助的心理。

【3】“只能听到自己的心跳”反衬出“屋里极静”,真可谓“此时无声胜有声”。

【4】落笔于学生表现,只用了短短两句话,就写出了肃静、沉重的课堂气氛。

【5】现实与愿景、战场与课堂……自主选择对于家园被侵占的人而言,不过是一种奢望罢了。

【6】沉寂的课堂、凝重的氛围,师生的心是相通的。此段主要运用心理描写,来凸显老师上课时复杂的情感体验,或者说内心的挣扎。

【7】慢动作,张嘴与流泪的特写镜头,平实而细腻的描写,真实再现了老师、学生心中无限的痛楚。

【8】课堂气氛压抑到令人窒息。

【9】城亡国破,说得再多也是枉然,且让自己的思绪先静一下吧。该说什么?能说什么?又该做什么?明天,或许能梳理出些许头绪来。

【10】孤立无助的时刻,学生希望能从老师身上获取一些精神方面的抚慰与力量,可是面对从没经历过的处境,老师何尝不是万箭穿心、痛苦不堪呢?

【教师批注】

同学们以上批注质量均比较高,特别是“慢动作,张嘴与流泪的特写镜头……”这一条,批注者以慧眼捕捉住了“特写镜头”,值得我们为之点赞。这里,再补充数则批注:

【1】这一段文字有两点值得留意:①平时的瑞宣“向来不讨厌铃声”,一切“准备得好好的”,反衬出今日他言行举止的不同寻常。②“他的手在袖口里颤起来”是一个生动的细节——家园沦丧的苦痛使他失去平时的镇静,早已控制不住自己的情绪了。

【3】老舍先生是公认的语言大师,他曾表示,“没有一位语言艺术大师是脱离群众的,也没有一位这样的大师是记录人民语言,而不给它加工的”。选文的语言表达穷形尽相、惟妙惟肖,动词的遣用尤其耐人寻味,像前一句“他的脚把他领到讲堂上去”中,“领”字绝妙。它表明瑞宣此时头脑里一片空白,在重大变故面前他已“魂飞魄散”。

【8】该句中“民族的春花”喻指青年学生,“变成了木头”则是形容他们突遭变故后的迷惘、呆滞。

【思考示例】

(1)①反复强调祁老师欲说而说不出来;②用“几乎绊了一跤”“长吸了一口气”“一气跑回家中”等细节,凸显老师举动反常、内心苦痛;③大量运用短句,加快行文节奏,有力地表现人物心神难宁。

(2)示例1:要保持婴儿那样第一次看世界的好奇心,用初次的眼光和心态去观察,进而不断有新的发现、新的创造。示例2:始终拥有赤子般的纯真和无邪,面对世界和社会永远有好奇心与新鲜感。

【精读小结】

在文中,作家善于借助多种描写(神态、动作、语言描写,更重要的是采用了心理描写)来塑造人物——祁瑞宣老师说话不多,但形象颇为感人;又以极具表现力的简洁语言(如“一点辣味儿堵塞住他的嗓子,他嗽了两声。泪开始在他的眼眶里转”的细节、“他的声音,好像一根细鱼刺似的横在了喉中”的比喻等),使一个仇恨敌人却无法反抗的教员的痛苦流淌于字里行间。由此可见,“真正的苦痛是说不出来的”,同时,它又是“说得出来”的。