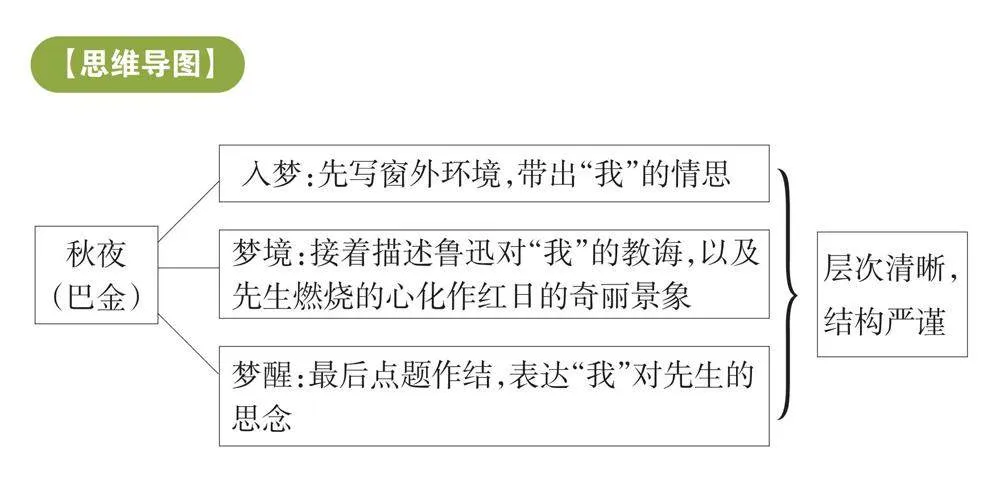

精读课:巴金《秋夜》

【精读点拨】

1.作品背景

20世纪30年代,鲁迅先生十分关心巴金,并对他有很高的评价,巴金也一直对鲁迅非常崇敬。1956年9月,正当鲁迅去世20周年,巴金难抑心中的怀念与复杂思绪,写下了《秋夜》这篇感人至深的散文。该文整体风格朴实无华又激情洋溢,淋漓尽致地传达了思念之情。

2.精读思考

(1)文章第5段描写“屋子里灯光黯淡”,有什么作用?接下来又写“先生的心一直在燃烧,成了一颗鲜红的、透明的、光芒四射的东西”,联系上下文思考:其主要意图是什么?

(2)从原文看,梦境中的鲁迅先生有哪些特点?

秋 夜

○巴 金

窗外“荷荷”地下着雨,天空黑得像一盘墨汁,风从窗缝里吹进来,写字桌上的台灯像闪眼睛一样忽明忽暗地闪了几下。【1】我刚翻到《野草》的最后一页。【2】我抬起头,就好像看到先生站在面前。

仍旧是矮小的身体、黑色的长袍、浓浓的眉毛、厚厚的上唇须、深透的眼光和慈祥的微笑,右手两根手指夹着一支香烟。他深深地吸一口烟,向空中喷着烟雾。

他在房里踱着,在椅子上坐下来,他抽烟,他看书,他讲话,他俯在他那个书桌上写字,他躺在他那把藤躺椅上休息,他突然发出来爽朗的笑声【3】……

这一切都是那么自然,那么平易近人。而且每一个动作里仿佛都有先生的特殊的东西。你一眼就可以认出他来。

风在震摇窗户,雨在狂流,屋子里灯光黯淡。可是从先生坐的地方发出来炫目的光。我不转眼地朝那里看。透过黑色长袍我看见一颗燃得通红的心。先生的心一直在燃烧,成了一颗鲜红的、透明的、光芒四射的东西。【4】我望着这颗心,我浑身的血都烧起来,我觉得我需要把我身上的热发散出去,我感到一种献身的欲望。【5】这不是第一回了。过去跟先生本人接近,或者翻阅先生著作的时候,我接触到这颗燃烧的心,我常常有这样一种感觉;【6】其实不仅是我,当时许多年轻人都曾从这颗心得到温暖,受到鼓舞,找到勇气,得到启发。

“不要离开我们!”我又一次听见了这个要求,这是许多人的声音,尤其是许多年轻人的声音。我听见一声响亮的回答:“我决不离开你们!”【7】这是多年来听惯了的声音。我看见他在窗前,向窗外挥一下手,好像他又在向谁吐出这一句说过多少次的话。

“忘记我,管自己生活。可是我永远忘不了你们。”

“难道为了你们,我还有什么不可以拿出来的?”

“难道为了你们,我还有过什么顾虑?”

“难道我曾经在真理面前退却?在暴力面前低头?”

“为了追求真理我不是敢说、敢做、敢骂、敢恨、敢爱?”

“我所预言的‘将来的光明’不是已经出现在你们的眼前?”

“那么仍然要记住:为了真理,要敢爱、敢恨、敢说、敢做、敢追求!”

“勇敢地继续向着更大的光明前进!”【8】

静寂的夜让他的声音冲破了,仿佛整个空间都骚动起来。从四面八方送过来响应的声音。声音渐渐地凝结在一起,愈凝愈厚,好像成了一大块实在的东西。【9】不知道哪里送来了火,它一下子就燃烧起来,愈燃愈亮,于是整个房间,整个夜都亮起来了,就像在白天一样。

那一块东西继续在燃烧,愈燃愈小,终于成了一块像人心一样的东西。它愈燃愈往上升,渐渐地升到了空中,就挂在天空,像一轮初升的红日。

我再看窗前鲁迅先生的身形,它不知道在什么时候不见了。

我连忙跑到窗前,我看出来:像初日那样挂在天空里的就是先生的燃烧着的心。我第一眼就只看到一颗心。可是我仰起头来再看,先生的慈祥的脸庞不是就在那儿?他笑得多么快乐!真是我从未见过的表示衷心愉快的笑脸。

我笑了,我也衷心愉快地笑了。

我知道鲁迅先生并没有死,而且也永不会死!【10】

我回到写字桌前,把《野草》合上,我吃惊地发现那一颗透明的红心也在书上燃烧。

原来我俯在摊开的先生的《野草》上做

了一个秋夜的梦。【11】

窗外还有雨声,秋夜的雨滴在芭蕉叶上的声音,滴在檐前石阶上的声音。

可是在先生的书上,我的确看到了他那颗发光的、燃烧的心。【12】

1956年9月

(选自《世界美文观止》,作家出版社2014年版,有删改)

【学生批注】

【1】开篇扣住“秋夜”,先落笔于风雨交加的环境。

【2】《野草》是鲁迅创作的一部散文诗集,真实记述了作者于彷徨中探索前进、坚持战斗的思想感情。

【3】“爽朗的笑声”让人印象深刻。

【4】“心一直在燃烧”,这是文学味很强的一种诗性表达。

【5】“我浑身的血都烧起来……”属于间接描摹,由此可见鲁迅也有着发散“身上的热”的特点以及强烈的献身精神。

【6】联系下文看,“这样一种感觉”具体指的是“得到温暖,受到鼓舞,找到勇气,得到启发”。

【7】段落中的“不要离开我们”与“我决不离开你们”,说明新的时期仍然需要鲁迅精神,而鲁迅精神永远指引着我们向前进。

【8】文章在修辞手法的巧妙运用上相当突出。为了表现鲁迅精神对自己的感召,作者采用了许多排比句来叙述,如这里的“难道……”的句式,凸显人物形象,又深化作品思想,避免了冗长的交代,使形式活泼、简练。

“忘记我,管自己生活。……勇敢地继续向着更大的光明前进!”这几段文字,语气是从陈述到反问再到祈使,渐次强烈,富于感染力和鼓动性。

【9】通感修辞,化听觉为视觉。

【10】在受到先生的启发后,东方的太阳已升起,鲁迅的精神犹如一轮红日,指明了作者前进的路。

作者把鲁迅燃烧的心比作“初升的红日”,又在其中叠印先生“慈祥的脸庞”,崇敬之情至此达到高潮。

【11】整篇文章以“梦”为线索,先写梦中,后写梦醒。写法上有两个突出的特点:一是借助梦境的虚幻性,使鲁迅形象得以重现;二是采用多种描写手法来刻画鲁迅。

【12】篇尾句满怀敬意,是对鲁迅先生的高度评价。

【教师批注】

同学们,“精读课”贵在一个“精”字,需要我们“一字未宜忽,语语悟其神”(叶圣陶先生语)。各位同学以上批注大都可圈可点,尤其“语气是从陈述到反问再到祈使,渐次强烈……”这一条,体察之细,让人深深地叹服。当然,像“‘心一直在燃烧’,这是文学味很强的一种诗性表达”等批注,就显得比较笼统了。

下面,再补充数则批注:

【6】20世纪30年代巴金就是鲁迅的挚友,多次聆听鲁迅先生的教诲。鲁迅说过,“巴金是一个有热情的有进步思想的作家,在屈指可数的好作家之列的作家”。可见鲁迅对巴金是十分了解的,二人的关系可谓亲密。

【8】“忘记我,管自己生活。可是我永远忘不了你们”等,是作者想象鲁迅活到现在,即在推翻三座大山、人民当家做主的今天所讲的话,“我所预言的‘将来的光明’不是已经出现在你们的眼前”正表明了这一点。

【11】这种构思方式,与宋代大词人苏轼的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》有相似之处;所不同者,苏轼的词整个上阕(“十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜”)都是在写“梦前”,从而为下阕写梦作铺垫,而《秋夜》一文基本是直接“入梦”的。

【思考示例】

(1)①下文用“可是”一转,引出“从先生坐的地方发出来炫目的光”,可见“灯光黯淡”与“炫目的光”形成对比,目的是反衬这“炫目的光”和先生“燃得通红的心”。②作者以“鲜红的、透明的、光芒四射的东西”比喻鲁迅的心,意在歌颂先生的战斗激情、献身精神,反映鲁迅给予青年的巨大指引与鼓舞。

(2)①梦境中的鲁迅先生一点也没有改变,自然而平易近人,具有独特的人格和精神。②“难道为了你们,我还有什么不可以拿出来的”“难道为了你们,我还有过什么顾虑”,主要表现鲁迅为了青年而无私奉献;“难道我曾经在真理面前退却?在暴力面前低头”,主要表现鲁迅为了真理而无畏战斗;“那么仍然要记住:为了真理,要敢爱、敢恨、敢说、敢做、敢追求”“勇敢地继续向着更大的光明前进”,主要表现鲁迅对青年的勉励——勉励后人勇敢前进。

【精读小结】

鲁迅先生虽已逝去多年,但他顽强的战斗精神一直影响着后代作家。《秋夜》一文,乃是缅怀鲁迅崇高精神、激励自己奋斗前行的回忆式散文,可以说是一曲鲁迅坚韧战斗精神的赞歌,也是作家在新时代内心世界的真实敞露。

细读文本,不难发现其在艺术表现上是独具一格的。巴金采用了虚实结合的方法来展开,“虚”写的是梦中情景,即先生出现,对作者谆谆教诲。其中对鲁迅音容笑貌的描绘具有强烈的暗示性——暗示出作者将以先生为榜样,做真理的追求者。在景物描写中,黑暗的天空、狂风暴雨象征着现实中的艰难险阻,需要作者勇敢面对;而挂在天空中的“火球”则象征伟大的鲁迅精神,象征前进的动力。“实”是指作者的现实环境、内心困惑和对先生的怀念。虚实相间,使整篇文章呈现出现实与梦境若即若离的特点,极尽朦胧之美。