说“曾”

【关键词】曾;鼄;同源字;徽记符号;文化印记

————————

*本文为国家社科基金中国历史研究院重大历史问题研究专项重大招标项目“考古学视野下中华民族共同体意识的形成与发展研究”(22VL002)、中国历史研究院“兰台青年学者计划”项目(2022LTQN605)资助成果

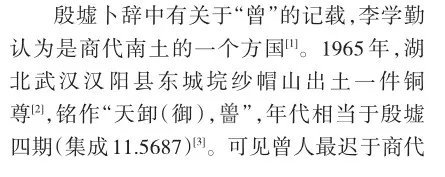

一

1970年代末,在湖北随县(今随州市)发现了震惊中外的曾侯乙墓,引起学界关于“曾国之谜”的热烈讨论,曾国从此成为学界关注的话题。近年有关曾国考古新发现层出不穷,讨论持续升温,有关曾国的研究已成为近年历史考古学界乃至整个人文社科领域的热门话题。凭借新的考古材料,尤其是随州叶家山西周早期曾国墓地的发掘,揭开了早期曾国的神秘面纱,有关曾国始封、族姓、族源、早期曾都及疆域等问题基本清楚,“曾国之谜”已不再是谜。

曾国因何而称“曾”,也是一个饶有兴味而值得探究的问题。

将随州文峰塔M1出土的曾侯與编钟[4]铭“伯适上庸,佐佑文武,挞殷之命,抚定天下。王逝命南公,营宅汭土,君庇淮夷,临有江夏”,与叶家山M111出土犺簋(M111∶67)[5]铭“犺作剌考南公宝尊彝”及陕西岐山出土太保玉戈(《铭图》19764)[6]373—374,[7]铭“六月丙寅,王在丰,命太保省南国,帅汉,诞殷南。命曾侯辟,用鼄走百人”合观,可知曾国系周成王封南公于今随州一带所立[8],首任曾侯南公系周文王子。因此,曾之得名应系沿袭商代曾之名号,系殷周革命后殷商之曾灭亡或迁徙后,周人在其故地汉水流域重新封立的宗亲。类似者如同在南土今湖北随州一带的姞姓鄂国,于周厉王时因鄂侯驭方作乱而被王师翦灭(事见于禹鼎,集成5.2833、2834),周人在其西北不远处今河南南阳夏饷铺一带重新分封姬姓宗亲建立鄂国[9—13]。湖北随州枣树林墓地M169出土妳加编钟[14,15]铭曰:“伯舌受命,帅禹之堵,有此南洍。余文王之孙子,穆之元子,之邦于曾”,其中的“之邦于曾”,与克罍[16]、克盉[16],[17]二一铭“命克侯于燕”,沬司土疑簋(集成7.4059)[17]三〇铭“王来伐商邑,诞命康侯鄙于卫”,疏公簋[18],[19]111—113铭“王命唐伯侯于晋”,以及宜侯夨簋(集成8.4320)[17]一一八铭“王命虞侯夨曰:迁侯于宜”,铭文格式皆近同,“曾”为地名,系由殷商时期作为国族名的曾而来。

虽然商代的曾与西周早期的曾在方位上大体一致,“曾”字写法也相同,但二者并不属同一个曾国,也不是商周更替之后曾又接受了周王朝的封号那么简单①。同样,商周时期位于今随州一带的姞姓鄂国与西周和春秋时期位于今南阳的姬姓鄂国,大体方位一致,“噩”字写法也相同,但和之前的姞姓鄂国截然不同,也只是袭其名号而已。

二

但殷、周之曾因何而得名,问题仍悬而未决。出土的古文字资料,或能为此问题的解决提供有力的证据。

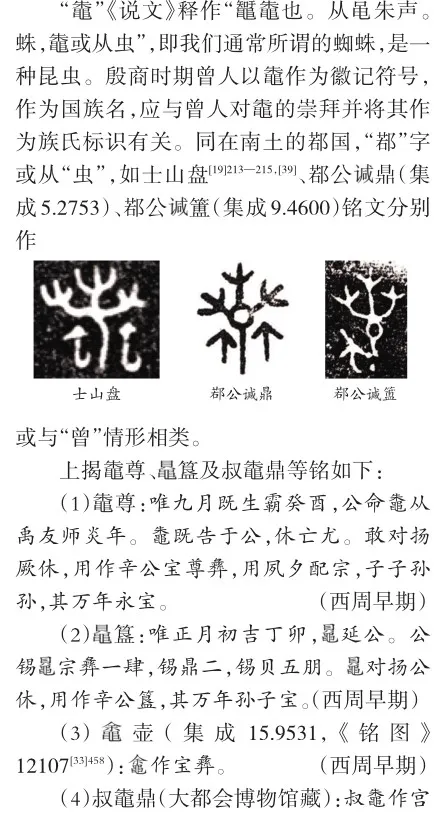

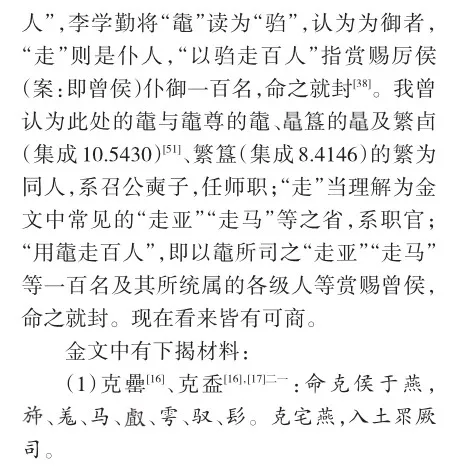

1978年发掘的曾侯乙墓,出土一件曾侯乙三戈戟(N.209,集成17.11172)[20],铭作

曾侯乙作持用戟。曾。在上戈内后部阴刻一龙形图案构成的徽记符号(图一,1),一般认为即“曾”字[21],可信。

曾侯乙的年代为战国早期前段,下限为楚惠王五十六年(前433)其去世之时。这一时期的铜器铭文中,作为族氏标记的徽记符号已很少见,戈铭出现这种以龙形图案构成的徽记符号,应有其特殊用意。考虑到春秋战国时期南方地区铜器铭文中颇为流行鸟虫书文字的情况,将这种图案化的徽记符号视作鸟虫书,其实也未尝不可。

无独有偶,2011年随州叶家山曾国墓地第一次发掘中,M27出土一件伯生盉(M27∶15)[22,23],年代为西周早期,康王前后。铭作

伯生作彝。曾。

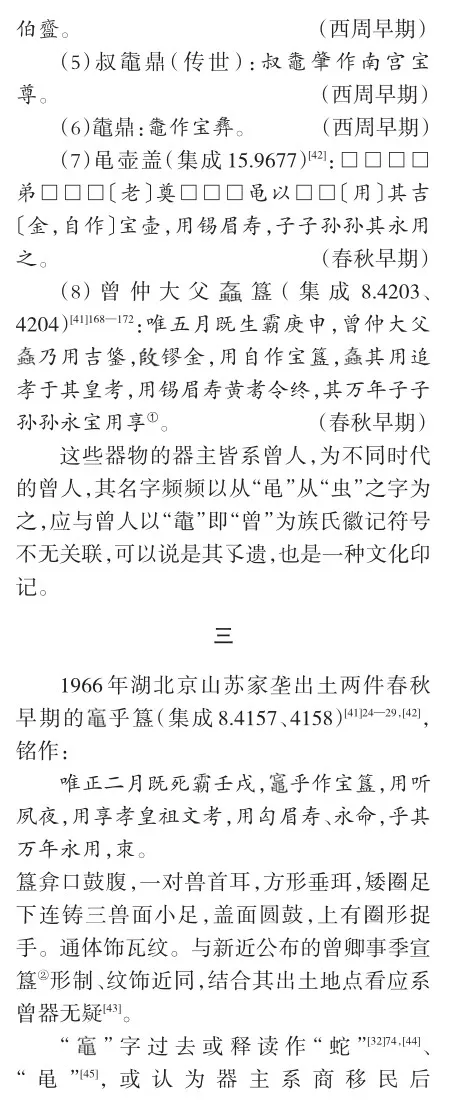

M27一般认为系M28墓主曾侯之夫人墓。盉的作器者“伯生”即曾侯伯生,系曾侯谏长子,第二代曾侯,M28的墓主[24]。盉铭末所具之“曾”,与曾侯乙戟上戈内后部的“曾”一样,系徽记标识,铭文格式亦近同。所不同者,一系符号(图形文字)一系文字而已。以文字作为族氏徽记标识者,铜器铭文中屡见。

曾侯乙三戈戟的徽记符号,若细加分析,其实是由两组龙的图案构成:上、下各系一组对龙,上部对龙笔画稍粗肥,下部笔画则较细腻、略复杂,整体构形与上部对龙近同,四条龙两两相对,中间置一“十”字形(图一,2)。整幅图案表达的是什么动物的形象或者说其寓意是什么呢?结合有关古文字资料,我们认为,该图形所摹绘的其实就是鼄,实即“鼄”字的美术化、图案化,字应释作“鼄”。

对照可知,曾侯乙三戈戟上的徽记符号应分析为从“屮”、从“黾”,释作“鼄”。其所从之“屮”类化成“十”字形,位置也有所改变,四条龙两两相对,构成“黾”部分,写法稍微有些特殊,但基本构件仍存,立意较显明。

与曾侯乙三戈戟的徽记符号“曾”相对照,其共性和延续性显明,唯后者系符号或图画(图形文字),前者系文字,笔画化程度更高。可见殷商时期曾人即以“鼄”即“曾”作为族氏徽记标识。

叶家山M27所出曾伯生盉的“曾”字作

上述曾侯乙三戈戟的徽记符号系“曾”字,从铭文内容及文例等角度看均无疑义,据字形构件分析,该字应释作“鼄”。是以“鼄”“曾”本系一字之分化,为同源字。另外,“曾”为精母蒸部字,“鼄”系端母侯部,古音也不算很远(声为邻纽)。

作为国族名的“曾”,实由“鼄”分化而来,故曾侯乙三戈戟铭文以图形文字“鼄”(“曾”)作为徽记符号,并有意识地将鼄的形状改造为龙形,以与殷商时代的“鼄”即“曾”相区别。

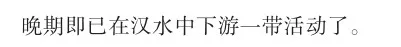

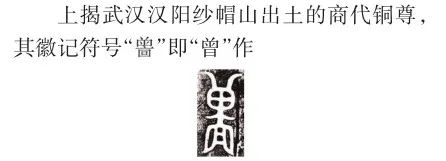

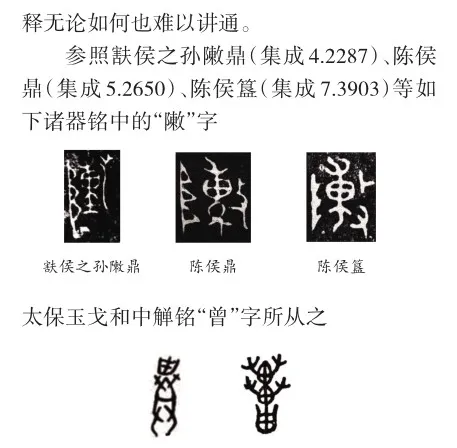

上揭清光绪二十八年(1902)陕西岐山出土的太保玉戈,年代为周初成王前期[38]。戈铭“六月丙寅,王在丰,命太保省南国,帅汉,诞殷南。命曾侯辟,用鼄走百人”,其中“曾”[6]374字原篆作

此字又见于中觯(集成12.6514)铭“王锡中马自曾侯四”,分别作

可视作一个整体或一字。该字可分析为从“甾”、鼄省声。“鼄”系端母侯部字,“甾”为庄母之部字,二者音近,因此二“曾”所从之字实为双声字,即“鼄”字之异体。太保玉戈及中觯铭中“曾”字系在其基础上增从“阜”、“攴”而成,从古文字构形的角度看,该字应即“鼄”字之异体。

太保玉戈铭下文“用鼄走百人”的“鼄”字作

与上述写法不同,应系姬姓曾人为与殷商曾人相区别而有意增繁所致。“曾”为精母蒸部字,与“甾”(庄母之部)声纽同为齿音,韵部互为对转,古音亦近。古书中有“缯”“缁”二字互假的例证,如《尔雅·释天》“缁广充幅长寻曰旐”,《公羊传》宣公十二年何休注引“缁”作“缯”。因此,从文字学角度看,将太保玉戈及中觯铭中“曾”字所从之字释作“鼄”即“曾”,应无问题。

总之,太保玉戈铭中“鼄”“曾”二字共见,可进一步确证作为国族名的“曾”确由“鼄”分化而来;姬姓之曾确系沿袭殷商之鼄(曾)而来,姬姓曾人又有意识地从文字写法等角度将其与殷商之“鼄(曾)”相区别。

(2)宜侯夨簋(集成8.4320)[17]一一八:王命虞侯夨曰:迁侯于宜……锡在宜王人十又七姓,锡甸七伯,厥卢□又五十夫,易宜庶人六百又□六夫。

(3)大盂鼎(集成5.2837)[52]:锡汝邦司四伯,人鬲自驭至于庶人六百又五十又九夫,锡夷司王臣十又三伯,人鬲千又五十夫。

(4)师訇簋(集成8.4342):王曰:……锡汝秬鬯一卣、圭瓒、夷讯三百人。

据上下文,克罍、克盉铭“入土眔厥司”,所纳“土眔厥司”,应属燕地所有者。宜侯夨簋铭文明确讲所赐之“王人”“庶人”系“在宜王人”“宜庶人”,即属宜地所有者。同样,大盂鼎及师訇簋铭也应作相应理解。

回过头来再看太保玉戈所谓“用鼄走百人”,实即以鼄族(地)所司之“走”即仆御一百名赏赐曾侯,命之就封。“鼄走百人”与宜侯夨簋“宜王人十又七姓”“宜庶人六百又□六夫”、师訇簋“夷讯三百人”相当,“鼄”与“宜”“夷”、“走”与“王人”“庶人”“讯”语位和语义相当,“用”与诸铭中的“锡”语位和语义相当。“用鼄走百人”,与克罍、克盉“克宅燕,入土眔厥司”、宜侯夨簋“锡在宜王人十又七姓……易宜庶人六百又□六夫”、大盂鼎“锡汝邦司四伯,人鬲自驭至于庶人六百又五十又九夫,锡夷司王臣十又三伯,人鬲千又五十夫”及师訇簋“锡汝……夷讯三百人”语境、语义及格式皆近同。然则鼄族(地)也应类似克罍、克盉的“燕”,宜侯夨簋之“宜”,大盂鼎、师訇簋之“夷”,系国族和地名,结合当时有关史实来看,显然应指殷商鼄族(地)之旧部。

总之,古文字字形、铭文内容及文例等一系列细节的证据都表明,殷商时期的曾实即鼄,系以鼄为徽记符号之国族。殷周革命后,周人在殷商曾之故地分封宗亲,重新建立曾国,沿袭殷商时期曾之名号,同时对其(鼄)进行有意识的改造,在其基础上形成新的徽记符号(即曾侯乙三戈戟之“曾”)。

四

周代铜器铭文所见不同时代曾人名字常以从“黾”从“虫”之字为之,是曾人以鼄即曾为族氏徽记符号的文化印记。

————————

[1]李学勤.盘龙城与商朝的南土[G]//李学勤.新出青铜器研究:增订版.北京:人民美术出版社,2016:13—17.

[2]湖北省博物馆.汉阳东城垸纱帽山遗址调查[J].江汉考古,1984(3):12.

[3]中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成[M].北京:中华书局,1984—1994.

[4]湖北省文物考古研究所,随州市博物馆.随州文峰塔M1(曾侯與墓)、M2发掘简报[J].江汉考古,2014(4):3—51.

[5]黄凤春,胡刚.说西周金文中的“南公”:兼论随州叶家山西周曾国墓地的族属[J].江汉考古,2014(2):50—56.

[6]吴镇烽.商周青铜器铭文暨图像集成:35卷[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[7]陈鹏宇.太保玉戈的出土时地及铭文释读[G]//教育部人文社会科学重点研究基地,清华大学出土文献与中国古代文明研究中心,清华大学出土文献研究与保护中心.出土文献:十四辑.上海:中西书局,2019:54—63.

[8]黄锦前.曾侯與编钟铭文读释[J].中国国家博物馆馆刊,2017(3):76—89.

[9]崔本信,王伟.南水北调中线工程南阳夏响铺鄂国贵族墓地发掘成果[N].中国文物报,2013-01-04(8).

[10]崔本信,王伟,曾庆硕.河南南阳夏响铺周代鄂国贵族墓地[G]//国家文物局.2012中国重要考古发现.北京:文物出版社,2013:60—63.

[11]河南省文物局南水北调办公室,南阳市文物考古研究所.河南南阳夏饷铺鄂国墓地M19、M20发掘简报[J].江汉考古,2019(4):13—23,12.

[12]河南省文物局南水北调办公室,南阳市文物考古研究所.河南南阳夏饷铺鄂国墓地M7、M16发掘简报[J].江汉考古,2019(4):24—35.

[13]河南省文物局南水北调办公室,南阳市文物考古研究所.河南南阳夏饷铺鄂国墓地M1发掘简报[J].江汉考古,2019(4):36—46.

[14]湖北省文物考古研究所,北京大学考古文博学院,随州市博物馆,等.湖北随州枣树林墓地2019年发掘收获[J].江汉考古,2019(3):3—8.

[15]郭长江,李晓杨,凡国栋,等.嬭加编钟铭文的初步释读[J].江汉考古,2019(3):9—19.

[16]中国社会科学院考古研究所、北京市文物考古研究所琉璃河考古队.北京琉璃河1193号大墓发掘简报[J].考古,1990(1):25.

[17]中国青铜器全集编辑委员会.中国美术分类全集:中国青铜器全集:第6卷[M].北京:文物出版社,1997.

[19]中国国家博物馆,中国书法家协会.中国国家博物馆典藏甲骨文金文集粹[M].合肥:安徽美术出版社,2015.

[20]湖北省博物馆.曾侯乙墓[M].北京:文物出版社,1989:264,268,270.

[21]李天虹.曾字图徽考[J].江汉考古,1991(4):87.

[22]湖北省文物考古研究所,随州市博物馆.湖北随州叶家山西周墓地发掘简报[J].文物,2011(11):28,51.

[23]湖北省博物馆,湖北省文物考古研究所,随州市博物馆.随州叶家山:西周早期曾国墓地[M].北京:文物出版社,2013:220,221.

[24]黄锦前.西周早期曾侯世系与叶家山三座大墓的年代和墓主[G]//黄锦前.曾国铜器铭文探赜.北京:科学出版社,2020:241—257.

[25]吴镇烽.商周青铜器铭文暨图像集成:3卷[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[26]蔡运章.洛阳北窑西周墓青铜器铭文简论[J].文物,1996(7):54—69.

[27]洛阳市文物工作队.洛阳北窑西周墓[M].北京:文物出版社,1999:208,图一〇八-1.

[28]刘雨,汪涛.流散欧美殷周有铭青铜器集录[M].上海:上海辞书出版社,2007:164.

[29]吴镇烽.商周青铜器铭文暨图像集成:12卷[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[30]宝鸡市考古队,扶风县博物馆.陕西扶风县新发现一批西周青铜器[J].考古与文物,2007(4):9,图二四.

[31]宝鸡市考古研究所,扶风县博物馆.陕西扶风五郡西村西周青铜器窖藏发掘简报[J].文物,2007(8):19,图三一.

[32]张亚初.殷周金文集成引得[M].北京:中华书局2001.

[33]吴镇烽.商周青铜器铭文暨图像集成:21卷[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[35]刘钊.古文字构形学[M].福州:福建人民出版社,2006:245.

[36]方稚松.殷墟甲骨文五种记事刻辞研究[M].北京:线装书局,2009:62—64.

[37]周忠兵.释甲骨文中的“餗”[G]//中国古文字研究会,复旦大学出土文献与古文字研究中心.古文字研究:第二十九辑.北京:中华书局,2012:20—29.

[38]李学勤.太保玉戈与江汉的开发[G]//楚文化研究会.楚文化研究论集:第二集.武汉:湖北人民出版社,1991:5—10.

[39]朱凤瀚.士山盘铭文初释[J].中国历史文物,2002(1):4—7.

[40]黄锦前.黾壶盖的年代与国别[G]//湖南省博物馆.湖南省博物馆馆刊:第十三辑.长沙:岳麓书社,2017:180—186.

[41]湖北省文物考古研究所.曾国青铜器[M].北京:文物出版社,2007.

[42]湖北省博物馆.湖北京山发现曾国铜器[J].文物,1972(2):47—53,图十三.

[43]黄锦前.曾卿事季宣簋考释[G]//刘玉堂.楚学论丛:第七辑.武汉:湖北人民出版社,2018:10—18.

[44]吴镇烽.商周青铜器铭文暨图像集成:11卷[M].上海:上海古籍出版社,2012:110—115.

[45]湖北省博物馆.湖北出土文物精粹[M].北京:文物出版社,2006:83.

[46]张昌平.曾国青铜器研究[M].北京:文物出版社,2009:186.

[47]徐锡台,李自智.太保玉戈铭补释[J].考古与文物,1993(3):73—75.

[48]庞怀靖.跋太保玉戈:兼论召公奭的有关问题[J].考古与文物,1986(1):70—72.

[49]黄浚.邺中片羽三集:二册[M].北京琉璃厂通古斋,1942:卷下·二十七.

[50]故宫博物院.故宫青铜器[M].北京:紫禁城出版社,1999:166.

[51]陈佩芬.夏商周青铜器研究:西周篇[M].上海:上海古籍出版社,2004:363—365.

[52]中国青铜器全集编辑委员会.中国美术分类全集:中国青铜器全集:第5卷[M].北京:文物出版社,1996:二五.

〔责任编辑:成彩虹〕

————————

①不少学者认为西周的曾系商代的曾之沿袭,是商周更替之后曾又接受了周王朝的封号,如李伯谦,见《湖北随州叶家山西周墓地笔谈》(《文物》2011年第11期)。

————————

①有关“黾”“万”及从“黾”、从“万”之字字形,可参看董莲池的《新金文编》(作家出版社,2011年,第803、1858—1875、2043—2053页)和高明、涂白奎的《古文字类编(增订本)》(上海古籍出版社,2008年,第964、965、1416、1417页)。

————————

①此句文字改释及重新断读详参拙文《曾伯克父诸器析论》(出自中国文化遗产研究院编《出土文献研究》第18辑,中西书局,2019年,第44—63页)。

②见http://weibo.com/rongzhaizhubing?from=feed&loc=nickname&is_all=1.