试论殷墟骨笄的制作工艺流程

【关键词】商代;殷墟;制骨手工业;骨笄制作流程

【摘要】河南安阳殷墟的制骨作坊遗址出土了大量的骨笄坯料、半成品和废料等,这些遗物上保留了商代制骨工匠留下的加工痕迹。通过对这些加工痕迹的研究,弄清了骨笄加工的各个环节和加工方法,从而复原了骨笄的制作流程,认为殷墟时期骨笄制作已具有较高程度的标准化。

商朝,骨笄是一种常见的束发用品,上至王室贵族、下至平民百姓皆可佩戴,骨笄的需求量很大。自1928年以来,考古工作者在河南安阳殷墟遗址先后发掘出土了数千件骨笄,数量仅次于骨镞[1],比较集中的如妇好墓一次性出土骨笄499件[2],王裕口M103出土骨笄100件左右[3],小屯西地出土骨笄282件[4]317。此外,在殷墟发现的制骨作坊中,骨笄也是主要产品。

迄今为止,殷墟遗址范围内发现的制骨作坊有三处,即大司空村、北辛庄和铁三路制骨作坊。

大司空村制骨作坊位于洹河北岸的大司空村南和东南。在该制骨遗址内发现了制骨“工房”性质的的半地穴房址1座和与制骨活动相关的灰坑12个(包括丢弃制骨垃圾的废料坑),出土3万余块制骨坯料、废料和半成品,以及加工骨料的铜锯、钻、磨石等工具。作坊面积超过1万平方米,使用时代从殷墟文化二期至殷墟文化四期,主要产品有骨笄、骨锥、骨镞等[4]79—85,[5,6]。

北辛庄制骨作坊位于洹河南岸的北辛庄南300米、孝民屯西约600米处,发掘面积300余平方米。发现半地穴式制骨“工房”1座,骨料坑和灰坑多个,出土大量骨料、半成品、骨器和铜锯、铜刀、石钻扶手、磨石等制骨工具。估计作坊总面积在45000平方米,时代为殷墟晚期。根据骨料和半成品推测,骨笄的产量很大,同时也制作骨锥、骨刀和雕花骨块[4]85—89,[7]。

铁三路制骨作坊位于薛家庄南,发掘面积约3450平方米。在该遗址发现了房址、骨料坑、制骨工匠及管理者的墓葬,获得骨料、废料、半成品等骨质遗存总计30余吨,以及磨石等制骨工具。推测作坊的总面积至少有17600平方米,从殷墟文化二期沿用到四期,骨笄也是主要产品之一[8]。

关于商代一般骨器的制作问题,此前已有部分学者进行了研究。李志鹏等学者认为骨器的生产链包括原料采备、骨器生产、废料处理、产品分配或交换销售,其中原料采备涉及骨料的选择、采集、运输、交换与储备,骨器生产则包括坯料预制、粗坯成形、成品完工或半成品细部加工等环节[9]。阴瑞雪等学者在介绍西方骨器研究理论时提出骨器制作链包括骨料获取、坯料提取、半成品加工、骨器成型、骨器修补、骨器废弃[10]。孟宪武等学者认为商代骨器制作要经过选材、脱脂、取材、制坯、成形、磨制抛光等六大环节[11]。但对于骨笄的专门研究暂付阙如。

本文将在这些学者研究基础上,特别注意吸收孟宪武等学者对殷墟一般骨器制作环节的划分,收集殷墟骨笄制作的各种资料,认真观察骨料上留存的加工痕迹,通过对这些加工痕迹的分析研究,弄清骨笄加工的各个环节和加工方法,从而复原殷墟骨笄的制作流程,进而讨论殷墟骨笄制作的标准化问题。

一、骨笄的制作流程

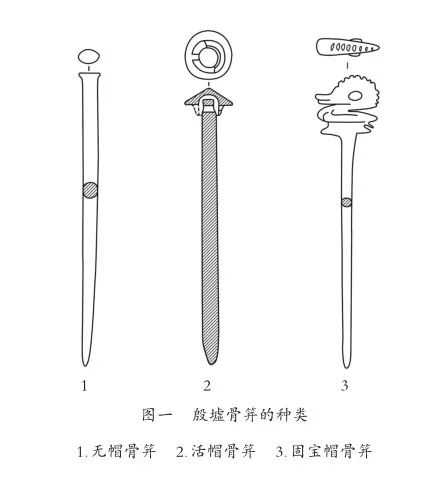

大部分殷墟骨笄由笄帽和笄杆两部分组成,小部分骨笄只有笄杆没有笄帽。根据笄帽的有无和特点,本文将殷墟骨笄分为三大类:1.无帽骨笄,形制简单,只有笄杆部分,如殷墟刘家庄北地M220∶8,笄杆上粗下细,渐收为尖头(图一,1)[12];2.活帽骨笄,笄帽可拆卸和替换,如殷墟苗圃KT4③A∶10,骨笄帽呈笠形,笄杆插入笄帽背部凹槽中并通过凹槽两侧的小孔固定(图一,2)[4]190;3.固定帽骨笄,笄帽与笄杆连为一体,如殷墟小屯B119∶B2389,笄帽呈凤鸟状(图一,3)[13]。三类骨笄的制作流程既有相同的地方也有不同之处,下文叙述时相同的地方不再明确说明,不同之处将明确指出并单独叙述。

(一)选材

制骨原料来自于动物骨骼,一个考古遗址出土的动物遗存种类反映了该遗址可获得的动物资源。从殷墟各期情况来看,哺乳动物中的牛、猪、羊、狗、马等家畜和野生鹿为殷墟的主要动物资源。大司空村、北辛庄、铁三路三处作坊遗址均发现牛、猪、羊、鹿骨。此外,北辛庄制骨作坊还发现有狗骨和马骨,铁三路制骨作坊出有马骨,大司空村制骨作坊出有狗骨。所选骨骼以这些动物的肢骨为主,也有少量肋骨、下颌骨,以及鹿角。肢骨部位以掌骨、跖骨为主,另外还有肱骨、股骨、桡骨、胫骨,尺骨则较少用作骨原料[8]。

商代制骨工匠选择原料时要考虑多种因素,如骨器成品需要达到的性能,不同动物、不同部位骨料的特性[14],骨料获取途径、供应量和供应的稳定性,等等。三处制骨作坊出土骨料中以黄牛骨料占比最大。黄牛既能提供肉食、皮毛、奶制品和制骨原料,又可用以货运、骑乘的畜力,到殷墟后期,部分遗址出土黄牛的可鉴定标本有超过猪的趋势,显示黄牛在家畜中的地位愈加突出[15]。李志鹏通过分析殷墟动物的死亡年龄结构发现,殷墟的养牛、养羊业以提供肉食为首要目的,制骨原料是次要目的[15]。总之,牛骨的优良特性、殷墟丰富的黄牛数量和稳定的供应是殷墟工匠选择牛骨作为制骨原料主要来源的重要因素。牛的掌骨和跖骨因形态规整、大小适中、骨壁厚实、松质较少等优势成为主要骨料[16,17]。由此可见制骨工匠已相当熟悉各种动物不同部位骨骼的特性。

(二)脱脂

制骨工匠在获取动物骨骼后,首先要处理尚未完全剔除的肉屑和油脂。孟宪武、谢世平认为现代常用的两种脱脂方法(1.人工脱脂:将骨原料放在水中煮沸,然后将其埋藏于地下;2.自然脱脂:放在阳光下晾晒)可能也用于商代[11]。宋兆麟在调查海南黎族的制骨手工业时,也观察到类似的操作流程[18]。

(三)制坯

坯料是指从动物骨骼上截取下来以备进一步使用的骨料,按殷墟三处制骨作坊出土骨料遗存情况,可分为一级坯料、二级坯料、三级坯料。其中一级坯料指的是截去动物肢骨关节后留下的骨干部位;二级坯料是一级坯料经过分割、但没有预成形的坯料;三级坯料指达到了预成形要求,可以加工成形的坯料[19]。前文已述及制作骨笄多选取黄牛的掌骨、跖骨,下文侧重分析这类骨骼的加工方式。

1.截取一级坯料

考古工作者在殷墟的三处制骨作坊发现了大量黄牛的肢骨端部关节(图二)[8]。这些关节形状不规则,且以骨松质为主,在骨器制作中无法使用,故而通常以废料的形式广泛存在于制骨作坊。去掉关节后的骨干部位则作为一级坯料在后续流程中继续加工。

关节废料上的痕迹反映了坯料的截取方法。痕迹显示,制骨工匠根据骨料的特性选择了相对固定的锯切方向,一般从不同侧面开始锯切,至相交处略交错后再进行折断。掌骨前侧面骨壁呈半圆形,后侧面骨壁相对规整,是制作骨笄的最优选择,为了防止“先锯切、后折断”产生的不规则断茬破坏后侧面骨壁的完整性,在锯除关节骨料时一般选择从掌骨的后侧面下锯,优先保证后侧骨壁的完整[9]。去除关节骨料后通常能保留10厘米以上的骨干。

2.截取二、三级坯料

完整肢骨经截断关节后保留下来的骨干,可以进一步分割为多件坯料。

根据制作骨笄类型的不同,分割坯料的方式也有所不同。无帽骨笄和活帽骨笄的笄杆部分制作方法相似,只是活帽骨笄还须另制笄帽,固定帽骨笄则需要在制坯时预留出笄帽的长度。通常情况下,笄杆的长度为10厘米左右,杆径不超过0.5厘米。制笄工匠在制作坯料时会多保留一定的长度和宽度,为之后工序的加工留足空间。

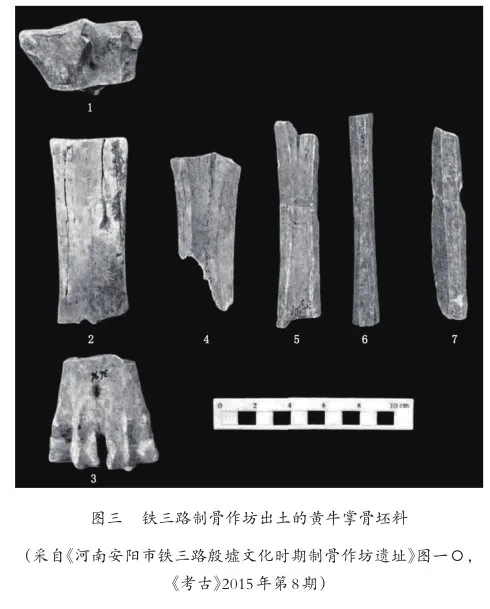

铁三路制骨作坊出土了不同长度、宽度的坯料,据此可以分析二、三级坯料的截取过程[8]。图三,2是黄牛掌骨锯除两端关节后的一级坯料,长10.5厘米,宽4厘米左右,可再分割为四件骨笄坯料;图三,4是掌骨前侧面中部的骨干,最长部分10厘米,宽4厘米左右,属于二级坯料,可再分割为三件骨笄的坯料;图三,5为掌骨前侧面中部的骨干,长11厘米,宽3厘米以上,属于二级坯料,可再分割为两件骨笄的坯料;图三,6、7分别为掌骨前侧骨干和掌骨后侧骨干,长11厘米,宽度为1~2厘米,属于三级坯料,可用来制作一件无帽骨笄。同样,在大司空村制骨作坊,考古工作者也发现了两种规格的长条形坯料,一种长度为4.6~9厘米,另一种长度为10~12厘米,宽度均为2~2.4厘米,或许分别用于制作无帽骨笄和固定帽骨笄。可见制骨工匠在截取坯料时要考虑不同种类骨笄对尺寸的要求,将坯料分割为长5~12厘米不等、宽1~2厘米的三级坯料。

在截取二、三级坯料时,制骨工匠根据骨骼的形态和特征,同样采用较为固定的切割策略。如根据掌骨、跖骨后侧面更平整、前侧面略弧的特性,首先截取后侧面的骨干,然后再进一步分割,达到预成形要求。前侧面的骨干一般是从骨壁背面的纵沟处纵向分割。

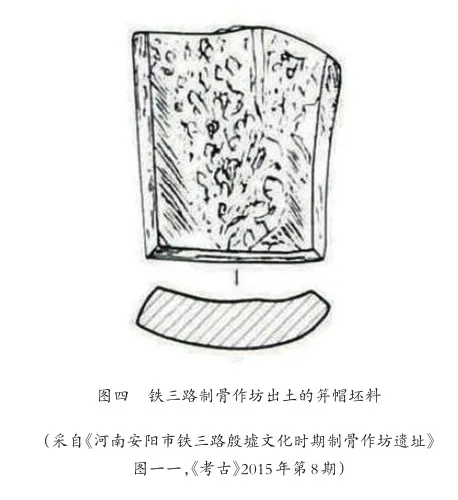

除了长条形骨料,殷墟制骨作坊还出土一种长、宽均在2.5厘米左右的方形骨料(图四)[8],它们应是制作笄帽的坯料,是由肢骨先水平分割为环状骨料再纵向分割而成。

综上,殷墟制骨工匠在截取坯料时有着“因形取料”的意识,针对不同部位骨骼的特性和形态,根据所要制作骨器的要求,选取相应的锯切方向,截取固定尺寸的坯料。这种较为固定的、标准化的取料方法和策略,可以最大程度地利用骨料。

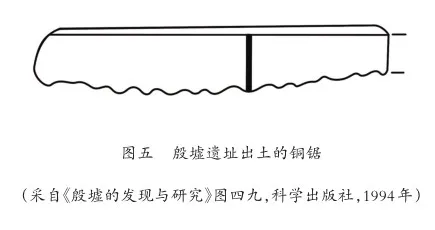

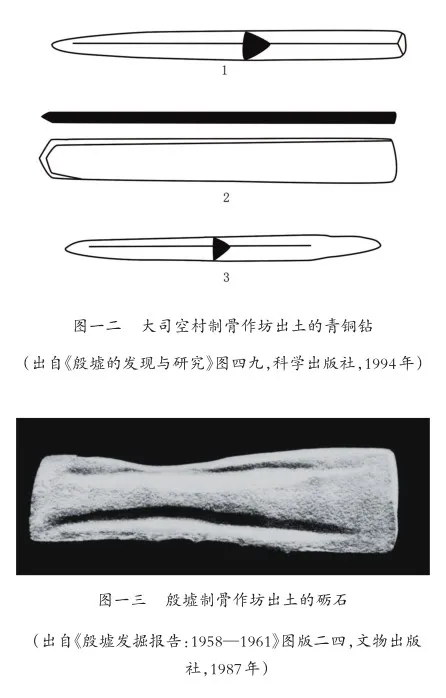

在殷墟制骨作坊发现了青铜锯,其中大司空作坊遗址出土3件、北辛庄作坊遗址出土2件,应该是制骨工匠截取坯料的主要工具(图五)[20]。青铜锯最早出现于商代早期,它的使用大大提高了骨器制作的效率,是制骨手工业的一次技术革命[16]。王华等人指出,其他遗址的制骨作坊并未发现使用铜锯,推测青铜锯为安阳殷墟的制骨作坊所垄断[21]。这也体现出殷墟制骨手工业的先进性,在当时可能处于领先地位。

(四)成形

坯料制备完成后,其内壁仍包含网状疏松结构,侧面也有棱角尚未去除,需要对坯料进行刮、削、锉、磨等,使之具备骨笄的雏形。

1.笄杆成形

在殷墟制骨作坊常见如图六的骨笄废料[8],应是截取笄杆后的剩余废料:下部为残存的笄杆,上端有柄,柄长约1.8厘米,宽约1.5厘米,笄杆与柄端之间有一道刻槽,笄杆表面有斜向的细密锉痕,残存部分骨碴。这些情况说明在制备坯料时制骨工匠常常要预留一部分长度,避免笄杆在加工过程中折断[8]。

该废料的加工痕迹反映了笄杆成形的方法。制骨工匠首先从距离柄端一定长度的三级坯料表面刻出凹槽,然后在刻槽下方两侧用工具削出适当大小的笄杆坯料,接着锉磨表面,形成笄杆雏形,最后截取合乎长度要求的第一、二类骨笄的笄杆。

安阳钢铁公司焦化厂发掘区的灰坑出土了一批骨笄半成品或残次品,其表面可见锯锉形成的由左上到右下的锉痕(图七)[22]171。这种锉痕说明制骨工匠通常左手持坯料,右手持锉。用锉斜向加工,既方便着力,提高效率,也不会将力过度集中于一点而锉断器物[23]。目前殷墟制骨作坊中尚未发现铜质锉具。但有学者做了模拟实验,表明用粗砂磨石加水在骨料上来回锉磨,也可形成类似的斜行细纹,与坯料上遗留的锉痕类似[4]83。

2.固定笄帽成形

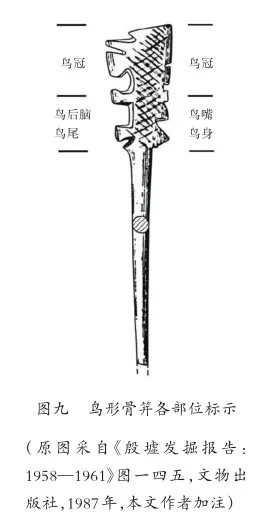

铁三路制骨作坊出土有处于不同加工阶段的鸟形笄帽残件(图八)[24],可分析其制作程序:第一步,在长方形的鸟形帽坯料两侧边缘锲刻深浅、宽窄不等的缺口,左侧通常自下而上有一窄、两宽、一极窄、一窄五道缺口,拟雕成鸟尾、鸟后脑、鸟冠,右侧自下而上有一窄、三极窄四道浅缺口,拟雕成鸟爪和鸟嘴;第二步,在坯料表面刻划交错阴线纹;第三步,在坯料左侧上部的较宽缺口处雕刻出弧状缺口,突出刻画鸟冠;第四步,在坯料右侧上部刻划两道交叉斜线刻画出鸟冠。与殷墟遗址出土的带有类似笄帽的骨笄(图九)[4]191相对比,可见铁三路制骨作坊出土的这些鸟形笄帽已大致成形,可惜加工过程中折断后废弃。

3.活动笄帽成形

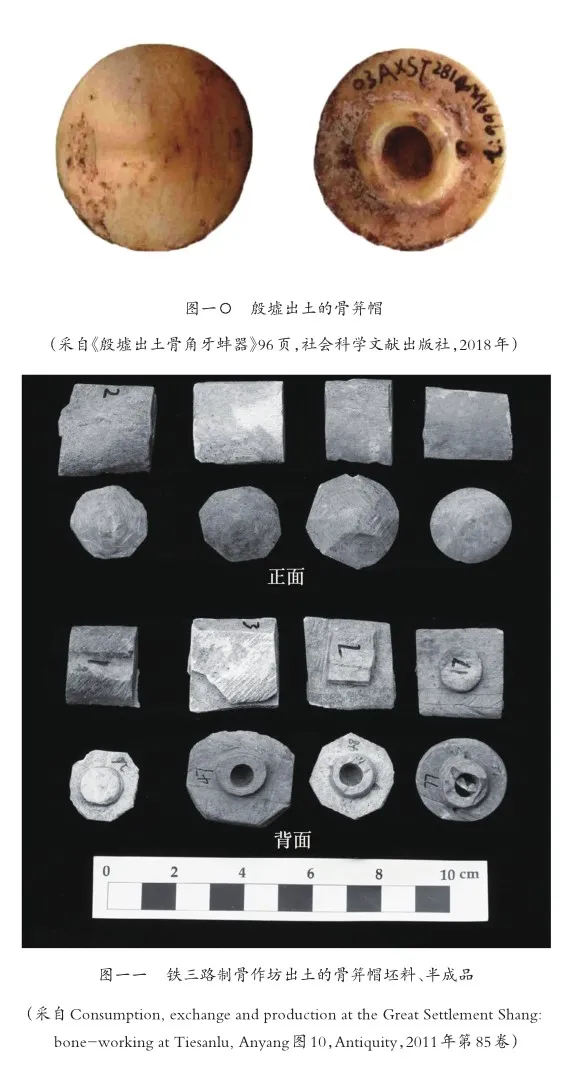

活动笄帽正面呈笠形,背面中心部位有一周凸起形成一个凹槽,凹槽两侧有小穿孔,笄杆插入凹槽后,用销子穿入两侧的小孔固定(图一〇)[22]96。

铁三路制骨作坊出土的一批方形坯料、半成品,反映了活动笄帽的制作流程(图一一)[24]。制骨工匠分别加工方形骨料的正面和背面,使其成形。正面的加工程序:(1)斜锯方形坯料正面使其呈锥形;(2)切去四角,使其接近圆形;(3)粗磨、精磨正面和边缘,使之成为圆形。背面的加工程序:(1)在方形坯料的背面锯切出一个长方块;(2)锯切长方块的两侧使中部成方形凸起;(3)将凸起的方形边角修磨圆滑,形成圆形底座;(4)在凸起的圆形底座上钻出孔眼,修磨后形成圆形凹槽;(5)在凹槽两侧各钻一个穿孔。

在笄帽成形的过程中,钻孔是关键。只有钻孔大小合适,才能将笄杆与笄帽顺利扣合。大司空村制骨作坊出土了三种铜钻:1.长条形平顶圆尖刃,断面呈三棱形(图一二,1);2.长条扁平形聚刃(图一二,2);3.长条形圆尖刃,断面呈三棱形(图一二,3)[20]。三种铜钻的刃宽在0.18~0.5厘米之间,或许是为应用于不同大小、深浅的钻孔。

(五)打磨抛光

骨笄成形后需要进一步磨制和抛光。磨制的方法有两种,一种是将器物放在磨石上磨,另一种是用磨具压在器物上磨。磨制工具主要为砺石,分粗砂砺石和细砂砺石两种,砂粒越细,磨出的骨器越平整光滑。出土砺石上出现的U形或V形条状沟槽,应该是骨笄等器物在其上长期摩擦所致(图一三)[4]394。磨制之后还需要抛光,使其更加光滑美观,推测抛光可能需要使用动物皮革或植物果实等[19]。

二、殷墟制笄工艺的标准化

殷墟三处制骨作坊的沿用时间大约从殷墟二期至四期。发掘者推测大司空村作坊遗址面积为1万余平方米,北辛庄作坊遗址面积45000平方米,铁三路作坊遗址面积17600平方米。仅铁三路2006年发掘区的2400平方米范围内就出土了32吨骨料,据此推算,此处制骨作坊内用于制作骨器的牛的个体数可以达到113667头,以作坊沿用时间换算,一天至少有两头牛用于制骨,推算其骨制品日产量为75件,在作坊沿用时间内的总产量达400多万件[24]。这还仅仅是铁三路一处作坊的生产规模,据此可以想象整个殷墟制骨作坊的制骨规模和骨笄生产规模。殷墟制骨作坊中骨笄产量规模大、生产时间长,为其制笄工艺成熟完善创造了条件。

殷墟骨笄生产流程反映了制笄工艺的标准化。选材方面,殷墟工匠对于制骨原料的选取有着统一的、标准化的要求。黄牛骨因其充足、稳定的供应成为制笄最主要的原料,以掌骨、跖骨为主的肢骨是主要选择部位,这与其形态和生物学特性密切相关。制坯环节充分体现了制笄手工业较高的标准化。从三处制骨作坊出土遗物来看,制笄工匠头脑中有统一的模板,知道每一步应该做什么和怎么做。“做什么”体现在工匠们熟悉每一个步骤的预期骨料形态,运用统一的加工流程,形成固定的坯料形状和尺寸,使得各生产阶段内的坯料、废料相似程度都较高。“怎么做”体现在骨笄的制作痕迹所反映的固定加工方式和步骤上。在截取坯料的过程中,从骨骼什么部位、从什么方向下锯都是统一的。这种截料方式顺应了动物骨骼的自然形态,优先截取最适宜制笄的部位,在省工省力的同时也可以防止骨料崩坏和原料浪费。标准化的制坯流程保证了骨料最大化利用。成形环节也体现了制笄的标准化,作坊中大量骨笄废料的发现表明笄杆成形有着相同的工艺流程,而出土的固定笄帽废品和活动笄帽的制作痕迹则表明它们处于不同加工步骤,反映了规范有序的笄帽加工流程。在最后的打磨抛光环节,粗细程度不同的砺石应用于粗磨和精磨的不同阶段,体现了工匠选取工具时具有针对性。

笔者遵循“现象—工具—技术—观念”的分析流程,尽可能复原殷墟骨笄“选材→脱脂→制坯→成形→完工”整个制作流程,深入认识殷墟工匠生产骨笄的工艺和技术。殷墟工匠制作骨笄的流程表现出了他们对动物骨骼特性的科学认识、对骨器成品的严格要求以及对原材料的规范利用。他们形成了较为固定的、模式化的取料方法,最大程度地利用骨料,熟练运用刀、锯、钻、磨石等工具完成骨笄制作的全过程,这个流程体现出了殷墟制笄手工业已经具有较高程度的标准化。

————————

[1]陈翔.殷墟甲骨及骨角牙蚌器概述[M]//何毓灵,李志鹏.殷墟出土骨角牙蚌器.北京:社会科学文献出版社,2018:29—61.

[2]中国社会科学院考古研究所.殷墟妇好墓[M].北京:文物出版社,1980:208.

[3]中国社会科学院,考古研究所安阳工作队.河南安阳市殷墟王裕口村南地2009年发掘简报[J].考古,2012(12).

[4]中国社会科学院考古研究所.殷墟发掘报告:1958—1961[M].北京:文物出版社,1987.

[5]河南省文化局,文物工作队第一队.一九五五年秋安阳小屯殷墟的发掘[J].考古学报,1958(3).

[6]中国社会科学院考古研究所安阳工作队.河南安阳市殷墟豫北纱厂地点2011—2014年发掘简报[J].考古,2019(3).

[7]李阳.殷墟北辛庄村商代遗存考察[C]//朱爱芹.安阳历史文物考古论集.郑州:大象出版社,2005:67—69.

[8]中国社会科学院考古研究所安阳工作队.河南安阳市铁三路殷墟文化时期制骨作坊遗址[J].考古,2015(8).

[9]李志鹏,何毓灵,江雨德.殷墟晚商制骨作坊与制骨手工业的研究回顾与再探讨[G]//中国社会科学院考古研究所夏商周考古研究室.三代考古:四.北京:科学出版社,2011:471—484.

[10]阴瑞雪,栾丰实,鲁可.技术视角下西方骨器研究的理论与实践[J].东南文化,2021(5).

[11]孟宪武,谢世平.殷商制骨[J].殷都学刊,2006(3).

[12]中国社会科学院考古研究所安阳工作队.河南安阳市殷墟刘家庄北地2010—2011年发掘简报[J].考古,2012(12).

[13]李济.笄形八类及其纹饰之演变[G]//“中央研究院”历史语言研究所集刊编辑委员会.“中央研究院”历史语言研究所集刊:第三十本.台北:“中央研究院”历史语言研究所,1959:507.

[14]胡玉君.周原遗址云塘制骨作坊之制骨工艺的研究[J].殷都学刊,2020(2).

[15]李志鹏.殷墟动物遗存研究[D].北京:中国社会科学院研究生院,2009.

[16]马萧林.近十年中国骨器研究综述[J].中原文物,2018(2).

[17]许晶晶,周金波,乙海琳.江苏东台开庄遗址制骨手工业试析[J].东南文化,2021(3).

[18]宋兆麟.黎族的制骨工艺[J].中国历史博物馆馆刊,1994(2).

[19]陈国梁,李志鹏.二里头遗址制骨遗存的考察[J].考古,2016(5).

[20]中国社会科学院考古研究所.殷墟的发现与研究[M].北京:科学出版社,1994:94.

[21]WANG H,CAMBELL R,FANG H,et al. Smallscale Bone Working in A Complex Economy:The Daxinzhuang Worked Bone Assemblage[J]. Journal of Anthropological Archaeology,2022,66.

[22]何毓灵,李志鹏.殷墟出土骨角牙蚌器[M].北京:社会科学文献出版社,2018.

[23]马萧林,魏兴涛,侯彦峰.三门峡李家窑遗址出土骨料研究[J].文物,2015(6).

[24]CAMPBELL B R,LI Z,HE Y,et al. Consumption, Exchange and Production at the Great Settlement Shang:Boneworking at Tiesanlu, Anyang[J / OL]. Antiquity,2011,85.[2023-11-01]https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity / article / consumption-exchange-and-production-at-thegreat-settlement -shang -boneworking-at-tiesanlu-anyang / 0C0CAEE8AACD146B48F4854A9BA29B7E.

〔责任编辑:李琳〕