试论两类东周镶嵌工艺装饰的青铜壶

摘要:镶嵌工艺青铜器是东周时期青铜艺术发展过程中颇具特色的一类青铜器。本文对两类分布较为广泛且采用镶嵌工艺装饰的青铜壶进行分析,认为这两类铜壶的形制、纹饰特征与楚文化关系密切。结合早期镶嵌工艺青铜器的发展情况进一步分析之后,本文认为楚文化在镶嵌工艺青铜器发展过程中起到了重要作用,影响并促进了战国时期此类青铜器的繁荣。

关键词:东周时期 镶嵌工艺 青铜壶

Abstract: Inlaid craft bronze ware are a distinctive type of bronze ware in the development process of bronze art during the Eastern Zhou Dynasty. This article analyzes two types of widely distributed inlaid bronze pots, and believes that the shape and decorative features of these two types of bronze pots are closely related to Chu culture. After further analysis of the development of early inlaid craft bronze wares, this article believes that Chu culture played an important role in the development of inlaid craft bronze ware, influencing and promoting the prosperity of such bronze ware during the Warring States period.

Keywords: Eastern Zhou Dynasty Inlaid techniques Bronze Pot

东周时期以镶嵌工艺进行装饰的青铜器大量出现,丰富了青铜器的色彩和装饰效果,创造了中国古代青铜器发展的一个高峰[1]。学界很早就关注此类铜器,研究涉及铸造工艺及源流[2]、纹饰内涵[3]、区域特点[4]等方面。近年来,随着各地镶嵌工艺青铜器的不断发现,出现了一些风格相近,分布却较为广泛的镶嵌工艺青铜器。如何认识这一现象,关系着东周时期各国青铜文化交流、技术起源与发展、铜器生产及历史背景等问题,需要进一步讨论。下面,本文将重点围绕两类采用镶嵌工艺装饰的青铜壶展开论述[5]。

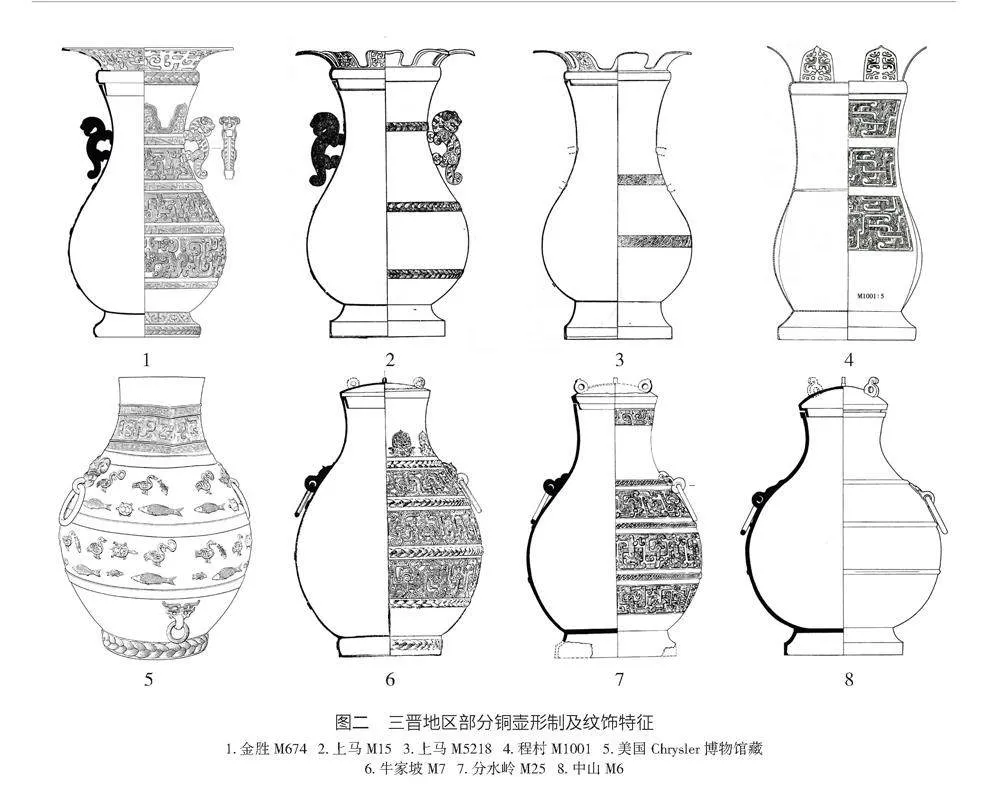

一、特殊鸟纹铜壶

在镶嵌工艺青铜器中有一类装饰特殊鸟纹的铜壶,是以细铜线或金线嵌入铜壶本体预留的凹槽,勾勒出鸟纹的轮廓和其他纹饰,有学者称之为错镶法[6]。20世纪50、60年代在河南洛阳西宫墓[7]、山西万荣庙前M1[8]等墓葬发现了这类铜壶。此外在台湾[9]、日本[10]、美国[11]等地还流散有相近装饰的铜壶(图一)。

由于这类铜壶早年多在山西、河南等地出土,因此一般被认为产自中原地区。如李夏廷先生认为镶嵌带有鹿角和耳朵的红铜鸟纹很有特色,常见于其他晋国铜器上,“应该是晋国特色之一”[12]。韦伯(Charles D.Weber)对上述铜壶纹饰、工艺进行详细研究后,认为这些铜壶几乎是同一时期制作,盛行于公元前5世纪前半叶的山西南部和河南北部[13]。

2008至2009年,湖北省文物考古研究所分别在郧县乔家院M39[14]、丹江口吉家院M48[15]发现一对风格相同的铜壶(图一,2),为我们讨论这一问题提供了新的材料。同时,这类铜壶在器形、纹饰、工艺特征等方面高度一致,分布却比较广泛的现象,也启发我们对其文化来源、铜器原产地、传播路径等问题进行新的探索。

由于这类铜壶发现的数量较少,要想明确此类铜壶的文化来源和传播情况,还需要结合铜壶特点及相关文化因素进行分析。形制方面,这类鸟纹铜圆壶均为圆鼓盖,盖部环钮有凸起,侈口,束颈,溜肩,鼓腹,壶底接直壁圈足,肩部置铺首衔环耳。少数铜壶为多棱形壶或方壶。纹饰方面,此类铜壶普遍的装饰特征是用细线条和模块化表现鸟的形象,特别是细长脖、细长腿、分叉冠和身体羽毛的特征独具特色。这类铜壶目前主要的出土地在晋南豫西地区和鄂西北地区,因此首先结合两个区域的器物特征进行分析。

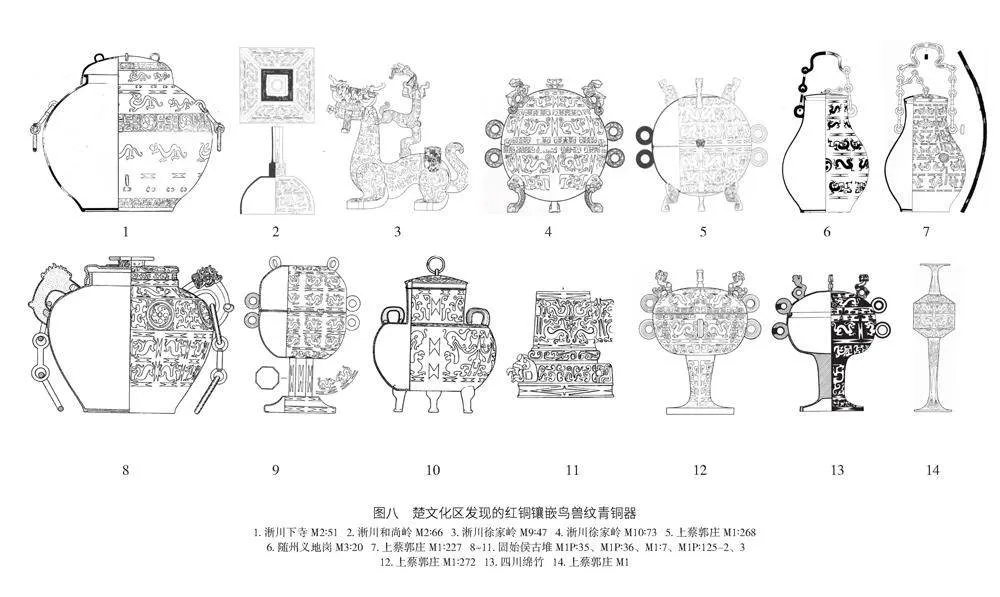

从晋系铜壶发展序列及特征来看,春秋晚期主要流行的铜壶为花瓣形盖,侈口,束颈,鼓腹,下接圈足并起台,肩部置兽首耳(图二,1~4)。随后,铜壶形制发生了明显变化,圆鼓盖,盖部环钮带有凸起,圈足直壁的铺首衔环壶开始流行起来。由于前后两类铜壶之间并没有直接演变的关系,因此铺首衔环壶的流行很可能是受外来文化影响而产生的。这种影响其实在中原地区部分铜壶的形制变化上也有所反映。如长子牛家坡M7铜壶、美国Chrysler博物馆藏壶是春秋晚期晚段带有晋系风格的铺首衔环壶,虽然是直壁圈足,但圈足一般较矮,习惯装饰绹索纹等纹饰带。至战国早中期,分水岭M25、中山M6铜壶又恢复了圈足下起台的特征,并且壶盖上的环钮逐渐出现凸起并变长。这些特点表明晋系铜壶向铺首衔环壶的转变具有一定的过程,并且还保留了自身特色(图二,5~8)。

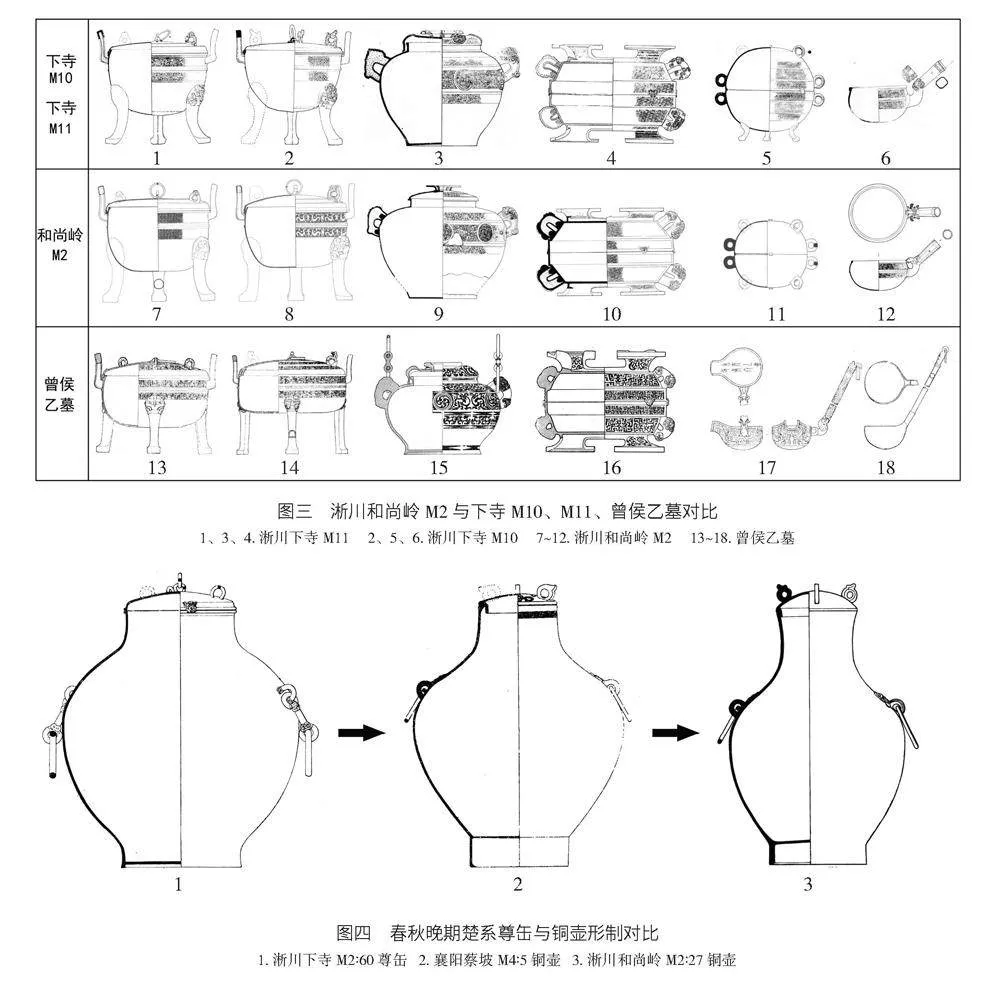

另一方面,这类铺首衔环壶在楚地也十分流行。淅川和尚岭M2发现有形态成熟的铺首衔环耳铜壶(图四,3),是目前所见年代较早的此类形制的铜壶。发掘报告将其年代定为春秋晚期[16]。朱凤瀚先生将其定在战国早期Ⅰ段[17]。

从该墓出土铜器特征来看,其与春秋晚期晚段的下寺M10、M11铜器风格相近,而要早于曾侯乙墓铜器(图三)。和尚岭M2铜敦仍为环形钮,没有发展出S状兽形钮;曾侯乙墓铜鼎、浴缶等器相比和尚岭M2同类器明显要更加矮扁,铜簠环耳内聚,耳孔缩小等。因此可将其年代大致定在公元前475年至450年之间[18]。

淅川和尚岭M2:27这类铜壶的形制渊源可能与楚文化的尊缶有关。从淅川下寺M2:60尊缶的形制[19]来看,其已具备了铺首衔环壶的基本特征,如圆鼓盖,盖上置三环钮,直口,溜肩,鼓腹,环耳套环等,只是这件尊缶底部并非高的直壁圈足,而是以腹下部收束的姿态延伸到底部。从外部的观感而言,二者已较为接近[20]。此外,襄阳蔡坡M4曾发现一件铜壶,如果将这件铜壶与下寺M2:60尊缶和淅川和尚岭M2等地发现的形态成熟的铜壶相比,会发现其肩部仍然比较宽,颈部变长,下腹部内收,呈现出一种“过渡形态”的特征(图四)。另外,器盖环钮凸起也是楚文化的特色,如春秋晚期淅川下寺M10、M11铜鼎鼎盖的环钮就普遍都有凸起[21]。因此,战国早中期中原地区流行的铺首衔环壶的相关特点,其实在春秋晚期的楚系铜器上就已出现。

纹饰方面,从各地出土的鸟类形象来看,镶嵌鸟纹铜壶上的鸟细长脖、细长腿和鹿角冠的特点也与南方楚文化的凤鸟形象更为接近。例如1978年发掘的随州擂鼓墩一号墓出土一件“曾侯乙青铜鹿角立鹤”(图五,1),湖北九连墩M1出土带有鹿角的“龙座飞凤”(图五,2),1949年长沙陈家大山楚墓出土人物龙凤帛画(图五,3),包山楚墓刺绣上装饰的图案(图五,4),江陵马山一号墓出土的丝织品上的鸟纹(图五,5)等,皆是长颈,双腿细长的造型,部分鸟纹带有鹿角形或分叉形花冠。此外,楚墓中也有大量的鹿角怪兽是由鸟类异化而成[22]。这样的鸟类形象广泛出现在青铜器、漆木器、帛画、丝织品等多种多样的材质中,反映出此类凤鸟在楚文化中十分流行。反观晋文化区东周时期流行的鸟类造型,多是宽胖、矮颈、短腿、无冠的形象(图五,6~10),很难与镶嵌鸟纹壶上的长颈、细腿的鸟类形象产生直接联系。文化符号的传播与演变,往往具有连续性,两种文化中所流行的不同的鸟类形象显然都有各自的源流。

此外,中原地区出土的部分铜器上也可见到颈部、腿部细长的鸟纹(图五,11)。这类纹饰在中原地区的出现比较突然,并且多集中在铺首衔环壶和高柄小方壶等春秋战国之际出现的新式铜器上,可能同样受到外来文化影响[23]。有趣的是,在美国Chrysler博物馆收藏的一件晋系铜壶上,还可以看到晋地风格的鸟衔蛇(图五,10)。不同风格的鸟与鸟衔蛇,对应的铜壶形制也有差异,反映出二者的文化传统及来源有所不同。

此外,除万荣庙前M1铜壶外,其他铜壶以三条弦纹为界栏也是楚文化铜壶上常见的特征,如淅川徐家岭M10:71、72壶[24]、襄樊团山贾庄M1:17壶[25]、长沙浏城桥M1壶[26]等。综合来看,这类特殊鸟纹铜壶很可能源自楚文化,郧县乔家院M39、丹江口吉家院M48等地出土的铜壶应当是楚地制作的。万荣庙前M1铜壶以络绳纹为界栏是晋系铜器常见的特点,因此关于其产地,暂时不能排除工匠流动、本地生产或产品定制等诸多可能。

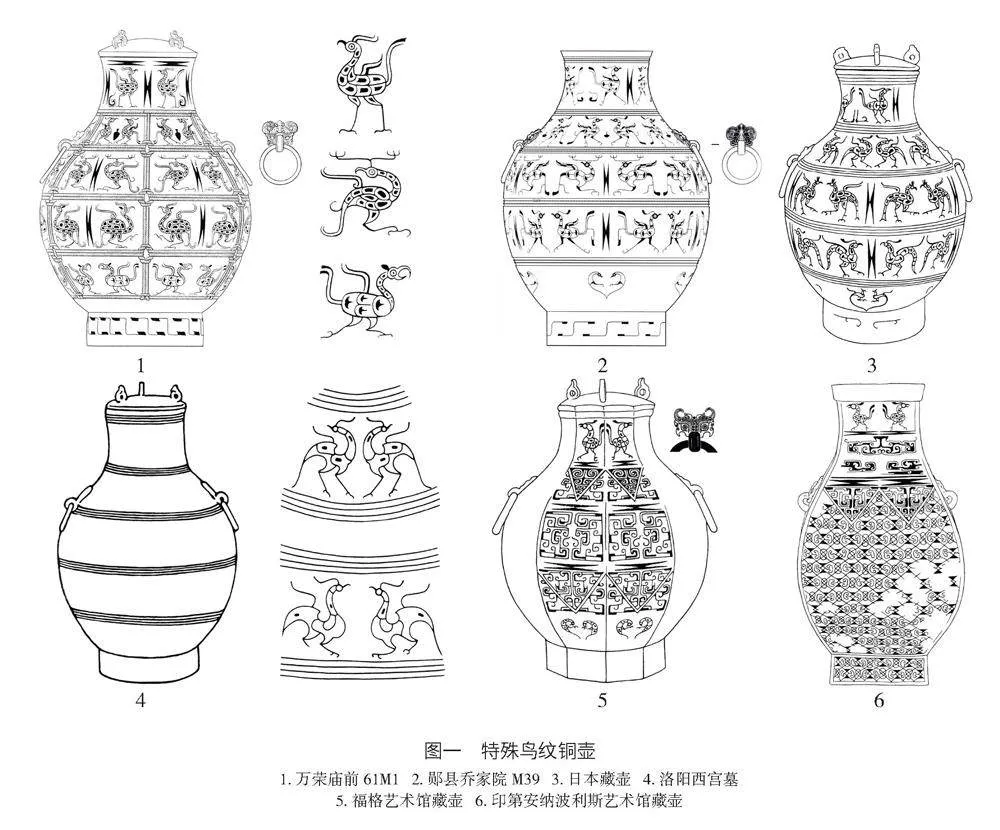

二 、红铜镶嵌鸟兽纹壶[27]及相关青铜器

春秋晚期至战国早期,在河南淅川和尚岭[28]、湖北襄阳蔡坡[29]、山东临淄辛店[30]、山东长岛王沟[31]、山西太原金胜[32]、河南陕县后川[33]、辽宁建昌东大杖子[34]、河北行唐故郡[35]、湖南湘乡五里桥[36]等地都发现一类红铜镶嵌鸟兽纹壶(图六),在各地博物馆中也有不少类似的铜壶被收藏[37]。这类铜壶在形制、纹饰、工艺等方面都有十分紧密的联系,甚至部分铜壶的尺寸也比较接近[38],应当具有比较统一的文化背景。

在以往研究中,一些学者将博物馆藏的这类红铜镶嵌壶归入晋系青铜器,如高崇文先生认为保利博物馆收藏的鸟兽纹壶是三晋器[39]。陈佩芬先生认为上海博物馆藏鸟兽纹壶具有“三晋地区的独特风格”[40]。李夏廷先生把流散海外的此类铜器归入晋系青铜器,同时指出侯马铸铜遗址出土的鹿形陶范可能与红铜镶嵌壶有关[41]。近年来,随着各地镶嵌工艺青铜器的不断发现,特别是早期红铜镶嵌青铜器的发现,为此类铜器的起源、生产与传播等问题提供了新的材料,同时也引发了新的思考。

目前,以枣庄徐楼墓为代表的山东地区是发现镶嵌红铜青铜器最早的区域,出土器物显示这种新的装饰技术并未完全成熟[42]。辉县琉璃墓地也出土有镶嵌红铜壶,已有学者指出其受到了山东地区的影响[43]。此外,年代略晚于徐楼墓的河南淅川下寺M2发现有技术更加成熟的浴缶和铜(图八,1)[44],表明楚国掌握铸镶红铜工艺的时间可能也比较早[45]。

由此可见,早期红铜镶嵌青铜器并没有发端于中原地区。那么,为何春秋晚期至战国早期的这类红铜镶嵌鸟兽纹壶会被认为是晋系铜器?分布北至辽宁、东至胶东、南至湖南、西南至四川的这类红铜镶嵌铜壶又是否产自三晋地区?如果这些铜器产自三晋地区,那么从技术的学习再到产品的广泛传播,这一过程又是如何实现的?这些问题都需要回答。实际上,在探讨这类特殊工艺青铜器的文化源流时,除了注重对其形制、纹饰等文化特征的分析外,相关铜器的数量、种类及其表现出的技术传统也是不可忽视的。

从各地出土的材料来看,山东地区红铜镶嵌青铜器虽然出现比较早,但在春秋晚期的考古材料中却未见镶嵌青铜器继续发展,而是直到战国早期的临淄辛店M2、长岛王沟M10等墓葬中才又出现红铜镶嵌的鸟兽纹壶(图六,1、2)。这类鸟兽纹铜壶上并未见到徐楼铜器上极为流行的菱形红铜饰[46],兽形饰和齿形饰在细节上也有不同,可见山东地区发现的战国早期红铜镶嵌鸟兽纹壶可能并非当地连续发展演变的结果。那么,这两件铜壶是否来源于三晋地区或其他地区?

就三晋地区的考古发现而言,红铜镶嵌鸟兽纹铜器的出土数量其实很少,器类十分单一,只有铜壶一种。前已述及,这类铜壶的形制与三晋地区铜壶的演变序列不同,形制来源可能与楚文化中的尊缶有关。

纹饰方面,三晋地区出土铜壶装饰多以蟠螭纹和绹索纹为主[47],而红铜镶嵌壶上装饰的鸟兽纹等纹饰也极少见于其他晋系铜器上,在装饰传统上二者没有明显的联系。此外,侯马铸铜遗址虽然出土有工字形纹饰陶范[48]和鹿纹陶范[49](图七),但工字纹陶范在晋系铜器上应用的例子很少,鹿纹陶范与镶嵌鸟兽纹铜壶上的鹿形纹饰在细节上也有较大差异,还不足以说明镶嵌鸟兽纹壶在三晋地区广泛生产并向外围扩散。无论从形制、纹饰、数量、种类还是技术传统的角度看,三晋地区似乎都不是此类铜器的文化来源地和主要产地。因此,将镶嵌鸟兽纹铜壶看作是典型三晋地区风格显然不太合适。

与上述地区形成鲜明对比的是,楚文化区不仅较早掌握了红铜镶嵌工艺,而且春秋晚期至战国时期红铜镶嵌青铜器的数量还在持续增多,规模在扩大,在器类、造型等方面都十分多样,保持了连续发展演变的态势(图八)。如晚于下寺墓地的和尚岭和徐家岭墓地,可以见到成组的铜壶、器座、铜敦、铜兽等器物上都有镶嵌工艺的鸟兽纹和工字形纹饰(图八,2~4)。年代更晚一些的上蔡郭庄M1和固始侯古堆M1,更是在随葬的多数青铜器上都普遍装饰这种镶嵌工艺的鸟兽纹饰(图八,5、7~12、14),甚至在车軎等较小的器物上也镶嵌有鸟兽纹(图八,11)。这种器类多样、连续发展、普遍装饰的现象与其他地区有着明显不同,特别是浴缶、铜敦、铜豆等均具有典型的楚文化风格,显示出楚文化独特的艺术审美和工艺发展水平。此外,四川绵竹发现的镶嵌红铜豆具有明显的楚系铜豆风格[50],说明楚文化在这一时期传播范围较为广泛。

与此同时,在楚文化区内还有各类铜器、漆器也装饰有类似的鸟兽纹饰和几何纹饰。如淅川和尚岭M1:5[51]、随州义地岗94M3:22[52]等器的器盖装饰的鸟兽纹饰、曾侯乙墓E.19漆木豆柄竖立的“工”字纹[53](图九,1)、信阳长台关楚墓瑟首狩猎图鹿纹[54](图九,2)、河南新蔡平夜君成墓发现的铅锡饰[55],四川双元村漆器上的兽纹[56](图九,3)。此外,中原地区如陕县后川M2040:34铜甗上也有仿镶嵌红铜的兽形饰(图一〇,1),但这种粟点衬地的兽形纹饰却常见于楚系铜器上,如淅川徐家岭M9:21[57](图一〇,2)、和尚岭M2:32[58]、乔家院M39:7[59]、长沙浏城桥M1[60]等,这些发现表明鸟兽纹饰也是楚文化非常流行的装饰元素。

因此,从红铜镶嵌工艺青铜器的种类、数量、技术传统、器物形制、纹饰及发展情况等多方面来看,战国早期各地普遍发现的镶嵌鸟兽纹铜壶的文化来源很可能是楚文化。

此外,还有一个值得注意的现象是在红铜镶嵌鸟兽纹壶发现的地区,同时也有刻纹铜器出现。如辽宁建昌东大杖子墓地[61]、山西太原金胜村[62]、山东长岛王沟[63]、河南陕县后川[64]、四川成都双元村[65]、湖北襄阳蔡坡[66]、河北行唐故郡[67]等。在相同的时段和这样广阔的范围内普遍出现这两类青铜器,并且这些青铜器还保持了较为统一的风格,这显然不是一种偶然的现象。

目前,有学者认为刻纹铜器的产地主要在长江流域吴越地区和楚国地区[68],并在战国早期有一个集中向外传播的过程[69]。红铜镶嵌鸟兽壶的特点与楚文化密切相关,时间集中在战国早期前后,分布上与刻纹铜器有着较高的相似性,表明各地发现的红铜镶嵌鸟兽壶可能也是这一时期楚文化集中向外传播的产物。春秋末期至战国初期是楚国势力强盛,积极北拓的时期。这一时期楚国接连灭亡陈、蔡、杞、莒等国,并将势力扩张到中原地区及沂水流域的中部[70]。这些风格相对统一的红铜镶嵌鸟兽壶可能正是在这样的历史背景下传播至各地的。

此外要特别说明的是,东周时期各国普遍存在铸铜作坊,也具备生产镶嵌工艺青铜器的能力。如浑源李峪、唐山贾各庄等地发现的镶嵌红铜青铜器特征具有自身特点[71],辽宁建昌东大杖子墓地M5发现有红铜镶嵌的燕式铜敦[72],侯马铸铜遗址发现镶嵌纹饰陶范等,其中或许也伴随工匠流动等更复杂的情况,因而不能单凭形制、纹饰判断产地。希望在今后的工作中能够结合科技手段对这些青铜器的具体产地做进一步的分析。

三、结语

长期以来,中原地区作为政治、经济和文化的中心区域,往往被认为拥有绝对的技术优势和深厚、多元的文化传统。因此,多数学者都强调中原地区对外部的影响,而容易忽视外部对中原地区的影响。

本文通过对两类镶嵌特殊纹饰青铜壶的观察,认识到这两类铜壶具有统一且特殊的文化背景,并通过进一步分析认为其可能与楚文化有关。在此基础上,重新梳理了部分镶嵌工艺青铜器的发展脉络,认识到不同区域之间镶嵌青铜器的发展情况有所不同。

山东地区发现了目前最早的红铜镶嵌青铜器,结合山西襄汾陶寺北M2016M1出土的透镶红铜菱形饰铜盘和林州大菜园M301透镶红铜王字纹盘来看,这类透镶红铜菱形饰和王字纹饰的传统或有所延续[73],但是目前山东地区春秋晚期材料中却存在缺环。山东地区发现的战国早期红铜镶嵌鸟兽纹壶无论在纹饰还是技术方面都与徐楼墓出土的红铜镶嵌器不同,表明此类铜壶可能并非当地连续发展演变的结果。

此外,早期红铜镶嵌青铜器的起源可能并不局限于山东地区,楚地掌握铸镶红铜工艺的时间也比较早。楚地多为半镶法,流行鸟兽纹、工字纹而极少见透镶红铜菱形饰,这表明其可能存在另外一个技术传统和装饰偏好。在半镶法的基础上,楚地也发现有预设凹槽镶嵌绿松石的青铜器,而将红铜和金银填入凹槽则比较容易发展出错镶工艺。

战国早期流行的红铜镶嵌鸟兽纹壶在河南、河北、山西、山东、北京、湖北、四川、辽宁等地均有发现。以往研究认为这类铜壶产自三晋地区,但本文在综合分析了三晋地区与楚文化区在镶嵌红铜青铜器的数量、器类、技术传统以及形制、纹饰等方面之后,认为这类鸟兽纹铜壶来源于楚文化。楚文化在春秋晚期保持了镶嵌工艺青铜器连续发展演变的态势,流行与鸟兽纹相关的装饰元素,并且在春秋战国之际可能存在较为广泛的文化输出,影响了包括中原地区在内各个地区镶嵌工艺青铜器的发展,促进了战国时期镶嵌工艺青铜器的进一步繁荣。

[1] 李学勤:《青铜器入门》,商务印书馆,2013年,第49~54页。

[2] a.贾云福、胡才彬、华觉明:《曾侯乙墓青铜器红铜纹饰铸镶法的研究》,《曾侯乙墓》附录十二,文物出版社,1989年;b.苏荣誉等:《中国上古金属技术》,山东科学技术出版社,1995年;c.胡钢等:《枣庄市徐楼村红铜铸镶青铜器纹饰镶铸特征》,《文物保护与考古科学》2017年第2期;d.刘百舸、胡钢:《红铜镶铸青铜器的几个技术和艺术问题探析》,《中国国家博物馆馆刊》2019年第10期。

[3] a.杜恒:《试论百花潭嵌错图象铜壶》,《文物》1976年第3期;b.武红丽:《东周画像铜器研究》,中央美术学院硕士学位论文,2008年。

[4] a.裴明相:《略论楚国的红铜铸镶工艺》,《中原文物》1992年第2期;b.李健:《燕国青铜器红铜嵌错工艺三题》,《首都博物馆论丛》,北京燕山出版社,2014年。

[5] 本文所用材料涉及多种具体的镶嵌工艺,包括红铜铸镶、错金银和器表沟槽内镶嵌它物等方式的镶嵌工艺,为了保证行文统一,本文均以镶嵌工艺指代。后文再对相关铜器采用的镶嵌工艺种类进行具体说明。

[6] 游玲玮:《东周时期红铜镶嵌青铜容器研究》,《故宫学术季刊》2017年第1期,第17~18页。

[7] 杜廼松:《记洛阳西宫出土的几件铜器》,《文物》1965年第11期。参看:Charles D.Weber:Chinese Pictorial Bronze Vessels of the Late Chou Period,Artibus Asiae·Publishers·Ascona·Switzerland,1966.

[8] 杨富斗:《山西万荣庙前村东周墓地调查发掘简讯》,《考古》1963年第5期。

[9] 张临生:《国立故宫博物院所藏东周镶嵌器研究》,《故宫学术季刊》1989年第2期,第17~18页。

[10] a.水野清一:《殷周青铜器と玉》,日本经济新闻社,1959年,第143页; b.梅原末治:《日本蒐储支那古铜精华》5,三九一号,江口治郎氏藏,山中商会,1962年。线图采自:Charles D.Weber:Chinese Pictorial Bronze Vessels of the Late Chou Period,Artibus Asiae·Publishers·Ascona·Switzerland,1966,153.

[11] Charles D.Weber:Chinese Pictorial Bronze Vessels of the Late Chou Period,Artibus Asiae·Publishers·Ascona·Switzerland,1966.

[12] 李夏廷、李邵轩:《晋国青铜艺术图鉴》,文物出版社,2009年,第271页。

[13] Charles D.Weber:Chinese Pictorial Bronze Vessels of the Late Chou Period,Artibus Asiae·Publishers·Ascona·Switzerland,1966,120.

[14] 湖北省文物考古研究所:《郧县乔家院墓群2008年的发掘》,湖北省文物局编:《湖北省南水北调工程重要考古发现Ⅱ》,文物出版社,2010年,第204~223页。中国国家博物馆、湖北省博物馆编著的《江汉汤汤——湖北出土商周文物》第162页报道有一件2006年出自郧县肖家院的铜壶,年代定为春秋中晚期。

[15] 湖北省文物考古研究所:《丹江口北泰山庙墓群2008-2009年的发掘》,湖北省文物局编:《湖北省南水北调工程重要考古发现Ⅱ》,文物出版社,2010年,第57~69页。

[16] 河南省文物考古所、南阳市文物考古研究所、淅川县博物馆:《淅川和尚岭与徐家岭楚墓》,大象出/hS9f15KjB2dAXMrAMgz0TFYYLEB3kRHdnKj3Y2/HI0=版社,2004年,第119页。

[17] 朱凤瀚:《中国青铜器综论》,上海古籍出版社,2009年,第2039~2040页。该书以公元前475年作为春秋战国之分界,因此战国早期Ⅰ段代表的时间大致为公元前475年至425年。

[18] 曾侯乙墓的年代为公元前433年,和尚岭M2早于曾侯乙墓一个小的阶段,按照朱凤瀚先生的分期则可将该墓的年代范围大致确定在公元前475年至公元前450年。

[19] 为了便于观察形制特征,本文去掉了下寺M2:60尊缶、蔡坡M4铜壶、和尚岭M2铜壶的纹饰部分。

[20] 晚期尊缶同样出现了直壁圈足,颈部变长,肩腹部内收的变化趋势,如淅川徐家岭M1:51尊缶。

[21] 河南省文物研究所、河南省丹江库区考古发掘队、淅川县博物馆:《淅川下寺春秋楚墓》,文物出版社,1991年,第250、295页。

[22] 吴荣曾:《战国、汉代的“操蛇神怪”及有关神话迷信的变异》,《文物》1989年第10期。

[23] 除铺首衔环壶外,诸如金胜M251:560高柄小方壶的文化来源也值得讨论。目前在河南信阳淮滨县王岗乡等地也发现有高柄小方壶,湖南湘乡城关吕南村发现的铜壶装饰有与金胜M251:560高柄小方壶一致的菱形双环纹饰,印第安纳波利斯艺术馆藏壶兼具特殊鸟纹和菱形双环纹饰,反映出这类器物形制和纹饰的复杂性。

[24] 河南省文物考古所、南阳市文物考古研究所、淅川县博物馆:《淅川和尚岭与徐家岭楚墓》,大象出版社,2004年,第273页。

[25] 王先福、王志刚:《湖北襄樊市贾庄发现东周墓》,《考古》2005年第1期。

[26] 湖南省博物馆:《长沙浏城桥一号墓》,《考古学报》1972年第1期,图版肆,2。

[27] 这类铜壶的镶嵌方式多为红铜铸镶,也有少量采用其他方式。

[28] 河南省文物考古所、南阳市文物考古研究所、淅川县博物馆:《淅川和尚岭与徐家岭楚墓》,大象出版社,2004年,第24~121页。

[29] 湖北省博物馆:《襄阳蔡坡战国墓发掘报告》,《江汉考古》1985年第1期,第1~37页。

[30] 临淄区文物局:《山东淄博市临淄区辛店二号战国墓》,《考古》2013年第1期。

[31] 烟台市文物管理委员会:《山东长岛王沟东周墓群》,《考古学报》1993年第1期。

[32] 李建生:《辉县琉璃阁与太原赵卿墓相关问题》,《中国国家博物馆馆刊》2012年第2期,第35页。

[33] 中国社会科学院考古研究所:《陕县东周秦汉墓》,科学出版社,1994年,第45页。

[34] 辽宁省文物考古研究所、葫芦岛市博物馆、建昌县文物局:《辽宁建昌东大杖子墓地2000年发掘简报》,《文物》2015年第11期。

[35] 河北省文物研究所等:《河北行唐县故郡东周遗址》,《考古》2018年第7期。

[36] 湘乡县博物馆:《湘乡县五里桥、何家湾古墓葬发掘简报》,《湖南考古辑刊(3)》,岳麓书社,1986年,第39~44页。

[37] a.[美]查尔斯·法本斯·凯莱、陈梦家:《白金汉所藏中国铜器图录》,金城出版社,2015年,第447页;b.梅原末治:《日本蒐储支那古铜精华Ⅴ》,山中商会,1962年,三八九号、三九〇号、三九二号;c.梅原末治:《欧米蒐储支那古铜精华Ⅲ》,山中商会,1933年,二〇八号。

[38] 辛店M2壶高45.6厘米;后川M2041壶高43.3厘米;和尚岭M2壶高41.8厘米;建昌M11壶高44.5厘米;保利壶高46.6厘米;行唐M53BK:3壶高46.3厘米、行唐M53BK:4壶高46厘米;白金汉壶高44.7厘米;藤井壶高44.9厘米;山西公安追缴铜壶高42.9厘米。

[39] 高崇文:《错铜鸟兽纹壶》,《保利藏金》,岭南美术出版社,1999年,第177~182页。

[40] 陈佩芬:《夏商周青铜器研究·东周篇》,上海古籍出版社,2004年,第180页。

[41] 李夏廷、李劭轩:《晋国青铜艺术图鉴》,文物出版社,2009年,第270页。

[42] 这类铜器采用透镶法铸造。a.枣庄市博物馆等:《山东枣庄徐楼东周墓发掘简报》,《文物》2014年第1期;b.枣庄市博物馆等:《枣庄市峄城徐楼东周墓发掘报告》,《海岱考古》7,科学出版社,2014年。枣庄徐楼东周墓中出土了和宋公固(公元前588年—公元前576年在位)相关的铜器,可佐证这批铜器的年代。

[43] 陈小三:《琉璃阁墓地春秋铜器群文化因素分析》,《古代文明》第12卷,上海古籍出版社,2018年,第234~247页。

[44] 浴缶是楚系铜器中较有特点的一类铜器,并且下寺M2这件浴缶的红铜饰与主体结合紧密,采用了更加成熟的半镶法制作纹饰。参见:a.王璐、杜安、郁田园:《试析红铜镶嵌工艺的表面微痕》,《文物鉴定与鉴赏》2022年第22期,第130~133页;b.河南省文物研究所、河南省丹江库区考古发掘队、淅川县博物馆:《淅川下寺春秋楚墓》,文物出版社,1991年。

[45] 关于淅川下寺M2的年代,比较主流的有两种观点。一种观点认为墓主为薳子冯,卒于公元前548年。参见:李零:《“楚叔之孙倗”究竟是谁》,《中原文物》1981年第4期;《论东周时期的楚国典型铜器群》,《古文字研究》第十九辑,中华书局, 1992年。另一种观点认为墓主为令尹子庚,年代为公元前552年。参见:河南省文物研究所、河南省丹江库区考古发掘队、淅川县博物馆:《淅川下寺春秋楚墓》,文物出版社,1991年,第320~324页。淅川下寺M2的年代仅比徐楼墓晚20余年,技术却更加成熟。考虑到考古发现的特殊性,因此不能排除楚人较早掌握镶嵌技术的可能性。

[46] 山西襄汾陶寺北墓地春秋晚期偏晚阶段的M2016M1中出土一件透镶红铜菱形饰的铜盘,表明透镶红铜菱形饰的传统或有所延续。而楚地出土的镶嵌红铜器均未见菱形饰,并且以半镶法技术为主,这种差别或许表明楚地形成了有别于山东地区的另一个传统。

[47] 三晋地区目前发现的采用镶嵌工艺进行装饰的铜器,纹饰也多是蟠螭纹,而非鸟兽纹饰。

[48] 山西省考古研究所:《侯马铸铜遗址》,文物出版社,1993年,第310页。

[49] 李夏廷、李劭轩:《晋国青铜艺术图鉴》,文物出版社,2009年,第270页。

[50] 已有学者指出四川绵竹两件红铜镶嵌铜器由楚地辗转而来的可能性较大。参见刘百舸、涂婧:《绵竹市博物馆藏两件红铜铸镶青铜器探析》,《四川文物》2023年第1期,第107~114页。

[51] 河南省文物考古所、南阳市文物考古研究所、淅川县博物馆:《淅川和尚岭与徐家岭楚墓》,大象出版社,2004年,第11页。

[52] 湖北省文物考古研究所、随州市曾都区考古队、随州市博物馆:《湖北随州义地岗墓地曾国墓1994年发掘简报》,《文物》2008年第2期。

[53] 舒之梅等编著:《中国考古文物之美5——战国地下乐宫 湖北随县曾侯乙墓》,文物出版社,1994年,第85页。

[54] 河南省文物研究所:《信阳长台关楚墓》,文物出版社,1986年,彩版二。

[55] 河南省文物考古研究所、河南省驻马店市文化局、新蔡县文物保护管理所:《河南新蔡平夜君成墓的发掘》,《文物》2002年第8期。

[56] 成都文物考古研究院、青白江区文物保护中心:《四川成都双元村东周墓地一五四号墓发掘》,《考古学报》2020年第3期,第419页,图版拾伍。报告已指出双元村漆木器纹饰多具楚文化风格。

[57] 河南省文物考古所、南阳市文物考古研究所、淅川县博物馆:《淅川和尚岭与徐家岭楚墓》,大象出版社,2004年,第27页。

[58] 河南省文物考古所、南阳市文物考古研究所、淅川县博物馆:《淅川和尚岭与徐家岭楚墓》,大象出版社,2004年,第180页。

[59] 湖北省文物考古研究所:《郧县乔家院墓群2008年的发掘》,湖北省文物局编:《湖北省南水北调工程重要考古发现Ⅱ》,文物出版社,2010年,第204~223页。

[60] 湖南省博物馆:《长沙浏城桥一号墓》,《考古学报》1972年第1期。

[61] 辽宁省文物考古研究所、葫芦岛市博物馆、建昌县文物局:《辽宁建昌东大杖子墓地2000年发掘简报》,《文物》2015年第11期,第20~21页。东大杖子M11既出镶嵌红铜鸟兽壶,又出刻纹铜器。

[62] 山西省考古研究所、太原市文物管理委员会:《太原晋国赵卿墓》,文物出版社,1996年。金胜M251出刻纹铜器,金胜M88出镶嵌红铜鸟兽壶。

[63] 烟台市文物管理委员会:《山东长岛王沟东周墓群》,《考古学报》1993年第1期。M2出土刻纹铜器,M10出土镶嵌红铜鸟兽壶。

[64] 中国社会科学院考古研究所:《陕县东周秦汉墓》,科学出版社,1994年。后川M2040、M2042出刻纹铜器,后川M2041出镶嵌红铜鸟兽壶。

[65] 成都文物考古研究院、青白江区文物保护中心:《四川成都双元村东周墓地一五四号墓发掘》,《考古学报》2020年第3期,第407~408页。成都双元村出刻纹铜器,绵竹出镶嵌红铜器,两地相距约60公里。

[66] 湖北省博物馆:《襄阳蔡坡战国墓发掘报告》,《江汉考古》1985年第1期。

[67] 河北省文物考古研究院等:《河北行唐县故郡遗址东周墓M53发掘简报》,《考古》2022年第1期。

[68] 陈小三:《东周薄壁刻纹铜器及其相关问题》,《中国国家博物馆馆刊》2023年第1期。

[69] 滕铭予:《东周时期刻纹铜器再检讨》,《考古》2020年第9期。

[70] 张正明:《楚史》,湖北教育出版社,1995年,第265~269页。

[71] 李健:《燕国青铜器红铜嵌错工艺三题》,《首都博物馆论丛》,北京燕山出版社,2014年。

[72] 辽宁省文物考古研究所、葫芦岛市博物馆、建昌县文物局:《辽宁建昌东大杖子墓地2000年发掘简报》,《文物》2015年第11期。

[73] a.张吉:《〈吉金耀河东——山西青铜文明特展〉所陈三件文物的衬色装饰浅析》,北京大学赛克勒考古与艺术博物馆公众号,2021年10月13日;b.山西省考古研究院、临汾市文物局、襄汾县文物局:《山西襄汾陶寺北墓地2016M1发掘简报》,《文物季刊》2022年第1期。