数字经济、创新要素配置与共同富裕

摘 要: 数字经济是新发展阶段实现全体人民共同富裕的重要抓手。将数字经济、创新要素配置与共同富裕纳入统一分析框架,基于2014—2021年长三角地区41个城市的面板数据,探析数字经济对共同富裕的影响。研究发现:数字经济显著促进了共同富裕,在进行内生性处理和将“宽带中国”作为外生冲击政策等稳健性检验中,结论仍然成立。创新要素配置是数字经济驱动共同富裕的重要机制。异质性分析表明,数字经济对发达地区、数字经济发展水平高地区以及共同富裕水平较高城市的促进作用更强。数字经济对共同富裕的影响具有门槛效应和正向空间溢出效应。因此,要合理布局发展数字经济,优化创新要素配置机制,制定差异化的数字经济发展策略,为加快实现共同富裕目标提供动力。

关键词:数字经济;创新要素配置;共同富裕;长三角地区

中图分类号:F49;F124.3;F126 文献标志码:A 文章编号:1009-055X(2024)05-0043-19

doi:10.19366/j.cnki.1009-055X.2024.05.005

收稿日期:2024-02-27

基金项目:国家社会科学基金后期资助项目“国外标准经济学学术前沿理论与政策研究”(21FJLB039);甘肃省基础研究计划-软科学专项资助“标准一致化促进甘肃与丝路沿线国家贸易发展研究”(23JRZA385);中国服务贸易协会项目“数字贸易对制造业生产效率的影响研究”(FWMYKT-202429)。

作者简介:杨丽娟(1980—),女,博士,副教授,主要研究方向为国际贸易与区域经济发展。韩娟霞(1999—),女,硕士研究生,主要研究方向为西方经济学。

一、研究背景及文献回顾

共同富裕是中国特色社会主义的本质要求[1]。实现全体人民共同富裕,须解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。分享发展成果、缩小收入差距,是实现共同富裕的关键。数字经济作为一种新型经济形态,为经济社会发展提供了新领域和新轨道。数字经济是推动经济增长的强大引擎,也是促进共同繁荣发展的重要动力。数字经济的发展为缩小群体间收入差距、推动社会走向共同富裕提供了重要动力。它可以实现“做大蛋糕”和“更好地分配蛋糕”的统一,具有效率性、公平性和普惠性,能有效解决发展不平衡不充分的问题,助力实现全体人民共同富裕[2]。

长三角地区作为国家优化开发区域,拥有优越的地理位置和丰富的资源,集聚了中国极具竞争力的产业集群和创新资源,在国家现代化建设和推进共同富裕方面具有举足轻重的战略地位。自2021年6月《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布以来,实现共同富裕成为继长三角一体化之后,党和国家赋予长三角地区的又一重大使命,也成为长三角地区新发展阶段的重要历史机遇。《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案(2021—2025年)》明确提出,以数字化改革撬动共同富裕,推进区域协调发展。因此,深入探讨数字经济对长三角地区共同富裕的影响效应和作用机制,对该地区实现共同富裕目标具有重要的意义。

数字经济作为一种新的经济模式,具有创新性、扩散性和渗透性等特点,是中国经济转型和产业变革的重要引擎[3]。既有文献主要从以下三个方面对数字经济展开研究:一是概念解析。数字经济是以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素,以现代信息网络作为重要载体,以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动[4]。数字经济主要包括数字化基础设施、电子商务和数字媒介三个领域[5],互联网和电子商务会对其产生重要影响[6]13-42。二是规模测度。测度方法有三类:增值法、卫星账户法和指数法。比较来看,增值法运用单一的总量指标难以揭示和反映数字经济具体发展状况。数字经济卫星账户体系的编制尚处于理论阶段,离实际应用还存在距离。而指数法通过建立综合评价指标体系可以从多个维度反映数字经济发展质量,从不同侧面衡量数字经济发展水平。因此,大部分研究通过编制数字经济发展指数来刻画数字经济规模。例如,王娟娟等[7]从数字基础、数字产业和数字环境三个维度构建数字经济发展综合指标体系。万晓榆等[8]从数字基础设施、数字产业、数字融合视角测度数字经济发展水平。王军等[9]认为数字经济的测度由四个方面组成,分别是数字基础设施、数字产业化、产业数字化及数字发展环境。许宪春等[10]以数字化赋权基础设施、数字化交易、数字化媒体、数字经济交易产品构建数字经济测度的指标体系。三是经济影响。已有研究主要从数字经济促进居民消费结构升级[11]、数字经济驱动乡村振兴[12]、数字经济促进区域经济增长[13]、数字经济赋能劳动收入份额[14]等方面展开讨论。

针对共同富裕的内涵及测度,学术界展开了大量分析解读。共同富裕包含两层含义:一是“做大蛋糕”,即富裕;二是“分好蛋糕”,即共同[15]。共同富裕要求提高生产效率,通过均衡共享的方式提高全体人民生活水平,以实现收入和财产分配差距不断缩小,社会公共服务普惠全民[16]。生产力水平的提高、社会经济的持续发展以及收入分配状况的改善是实现共同富裕的重要途径[17]。共同富裕强调以改革创新来解决发展不平衡不充分的问题,在经济高质量发展中实现收入水平的提高和收入差距的缩小[18]。关于共同富裕的测度,现有研究主要有单一维度、两个维度和三个维度三种不同的方法。部分学者采用单一指标来衡量共同富裕水平,将中等收入群体占总体的比重作为共同富裕的代理变量[19]。这种方法虽然简单易操作,但是难以反映共同富裕的具体情况。还有学者在效应最大化理论的基础上,借鉴新人类发展指数的方法,考虑指标的单调性和同质性,从总体度和共同度两个维度衡量共同富裕[20]。该方法虽然有一定的科学性,但存在共同度的函数非单调的问题。目前,大部分学者通过构建多维度综合评价指标体系来衡量共同富裕指数,从富裕度、共享度和可持续度三个维度出发选择指标,通过指标赋权测量共同富裕[21-22]。三个维度的测度方法是比较主流、更接近现实且获得学术界普遍认可的方法,因此本文也采用该方法测度共同富裕指数。

学术界从多个角度研究数字经济对共同富裕的影响,但多集中于理论探讨,少量实证研究主要从省级层面展开讨论。在理论层面,夏杰长等[23]认为数字经济通过推动经济均衡增长和加快服务均等化来推动共同富裕。师博等[24]发现数字经济通过缩小收入差距助力均衡发展,实现致富目标。刘诚[17]通过分析数字经济收入分配一般框架,指出数字经济可以改善不同群体的收入分配关系,使得各群体间收入分配结构更加合理。在实证分析方面,钱力等[25]从省级视角考察,发现数字经济通过增加研发投入和技术创新影响共同富裕,而且数字经济对共同富裕的影响存在时空异质性。周芸帆等[26]认为,数字经济可以缓解要素市场的错配程度,推动数据、信息、人才、制度等要素融合协同,通过优化要素市场化配置助力实现共同富裕。汤云凯等[27]基于数字经济的人力资本结构和产业效率理论分析数字经济对共同富裕的影响,指出改善就业环境和提高产业全要素生产率是数字经济影响共同富裕水平的重要机制,提高行业准入门槛在数字经济影响共同富裕这一关系中起到正向调节作用。刘晓宇等[28]指出数字经济对共同富裕的影响受到商贸流通效率的限制,存在一定的门槛效应。王玉洁等[29]则从空间效应视角研究了数字经济对共同富裕的溢出效应,认为数字经济是推动本地区和邻近地区共同富裕的关键力量,在新时代具有重要意义。

综上所述,数字经济在推动共同富裕中扮演着重要的角色,相关研究为本文提供了重要的理论参考。但是既有研究仍存在一些不足:第一,数字经济对共同富裕影响的研究大多停留在全国或省域层面,较少有数字经济对长三角地区城市层面共同富裕的实证研究。第二,关于数字经济影响共同富裕的作用路径的研究多从人力资本、要素市场化配置、技术创新等角度展开,较少考虑创新要素配置。第三,数字经济影响共同富裕的相关研究往往只考虑整体影响效应,而对于存在的异质性关注不够。因此,本文基于创新要素配置视角评估数字经济在促进共同富裕发展中的作用。本文可能的边际贡献主要有:第一,尝试从更加具体的城市层面来研究数字经济对长三角地区共同富裕的影响,拓展了数字经济影响共同富裕实证检验的视角,丰富了相关研究。第二,从创新要素配置视角研究了数字经济对共同富裕的主要影响路径,分析了数字经济驱动共同富裕的作用机理,深化了已有研究。第三,从多个角度深入探讨了数字经济对共同富裕效应的异质性特征,为弥合数字鸿沟、促进全体人民共同富裕提供了参考。此外,还借助“宽带中国”作为准自然实验进行了外生政策冲击检验,保证了实证结果的稳健性。

二、理论分析与研究假说

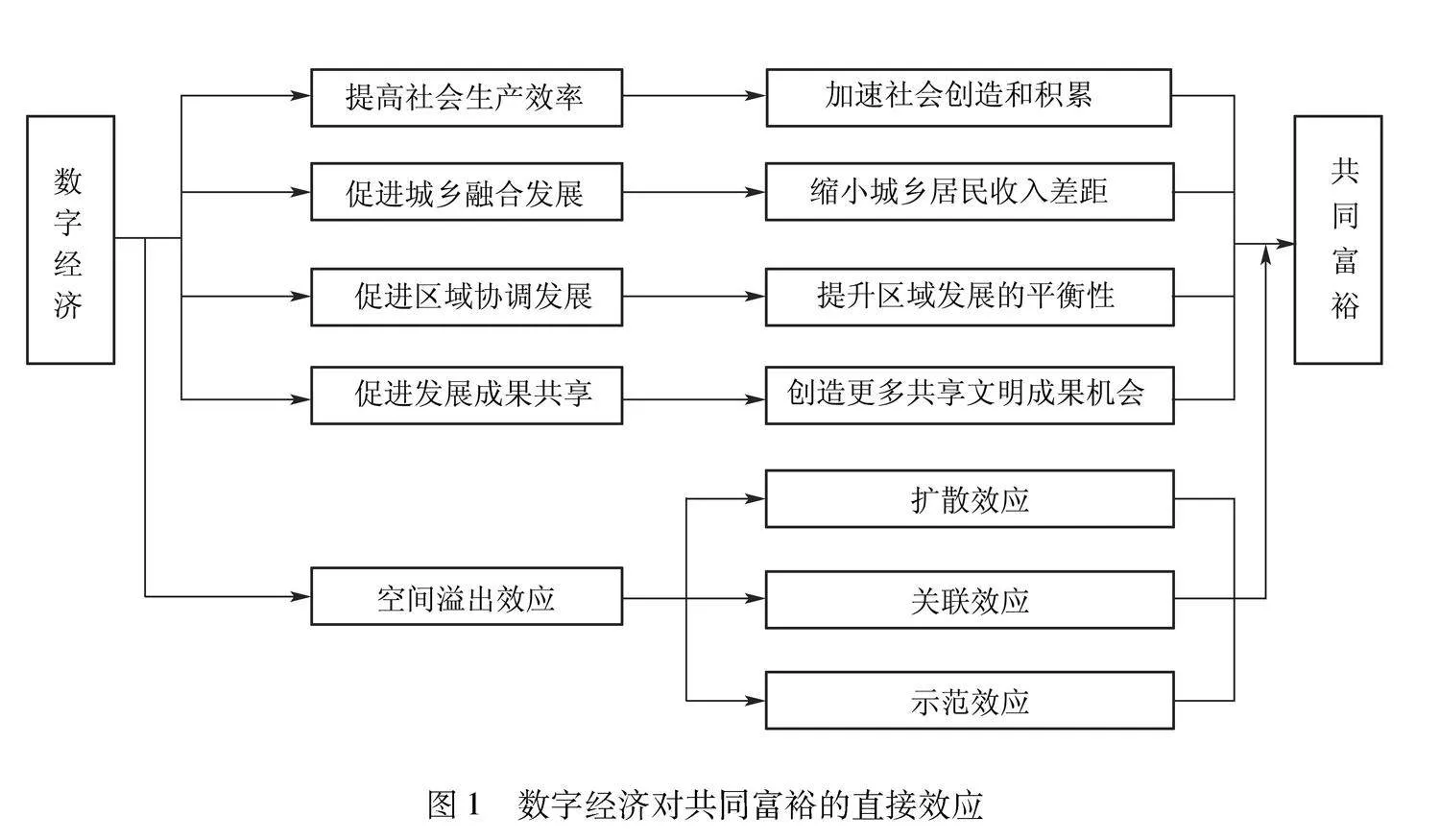

近年来,数字经济发展迅猛,改变了人们的生活方式和社会的商业模式,为我国创新驱动发展提供了新的机遇,也为共同富裕的实现提供了强有力的支撑。本文从直接效应和间接效应两个方面探讨数字经济发展水平对共同富裕的影响路径,并提出相应研究假设。

(一)直接效应

数字经济具有高技术、高集成、低成本、低污染等特点,有助于提高工业生产效率,带动工业经济增长,缩小城乡收入差距,推动共同繁荣发展进程。首先,数字经济的发展可以提高社会生产效率,促进社会财富累积。数据和信息推动技术、资本、土地资源等要素的深度转化和重组,使社会财富产生累积和乘数效应。同时,数据与传统产业的深度融合,促进了产业数字化,为产业转型升级提供了机遇。其次,数字经济的发展促进了城乡融合发展,缩小了城乡差距。例如,数字经济通过推广电子商务、直播带货等新业态推动农业发展,增加农村就业岗位,有效提高农民收入水平,缩小城乡居民收入差距。数字经济还可以依靠数字平台快速整合信息和商品流,畅通要素和商品在城乡之间的双向流动,加快城乡一体化发展。再次,数字经济可以促进区域协调发展,为区域整体繁荣注入活力。一方面,数字经济相关生产要素可以自由流动,不受地域限制,有助于减少要素的空间集聚现象,缩小区域发展差距,提高区域发展的协调性。另一方面,数字经济引发的产业革新有利于促进技术创新,减少资源错配,促进要素自由流动,优化资源配置。最后,发展数字经济可以促进发展成果共享。数字经济具有开放、包容、融合、共享的特点,为人民群众提供了参与公共服务共建共享的机会。通过数字化平台,人民群众可以更好地参与政策制定、公共资源配置和社区管理等活动,实现公共服务的民主化和参与化。数字经济的发展也促进了公共服务资源的共享和协同利用,提高了资源的利用效率和公平性,为人民群众共建共享现代文明发展成果创造了更多机遇。

产业经济学的技术溢出理论指出,国内企业之间的技术交流和学习可以帮助它们加快发展,增强企业的比较优势[10]。根据技术溢出理论,数字技术和资源要素跨区域流动的数字经济发展会对周边地区产生溢出效应。具体来看,数字经济对共同富裕的溢出效应体现在三个方面:一是扩散效应。数字经济的高渗透性和协同性使知识、信息和技术在区域边界自由流动,资源在区域之间自由配置,不再受区域和边界的限制,很大程度上消解了“信息孤岛”效应带来的不利影响。知识等要素的跨区域扩散,使得邻近区域搜索、获取信息的成本降低,有利于消除区域间经济发展水平的差异,从而助力实现共同富裕。二是关联效应。数字经济通过高效的信息传递压缩了时空距离,拓展了不同地区之间经济活动的广度和深度,重塑了产业的空间分布和地区之间的空间联系,打破了地区间区位、距离带来的局限,促进了区域间的经济互动和共同发展。三是示范效应。数字经济的技术特殊性降低了区域技术流动和人才交流的成本,使核心区域的数字经济快速发展并辐射到周边地区,推动邻近地区充分学习和模仿,从而带动周边地区的经济发展,并通过推广区域网络路径,促进整个地区实现共同富裕。数字经济对共同富裕的直接影响机理如图1所示。

综上所述,提出假设H1和假设H2:

H1:数字经济可以显著推动共同富裕;

H2:数字经济对共同富裕的影响在空间上存在溢出效应。

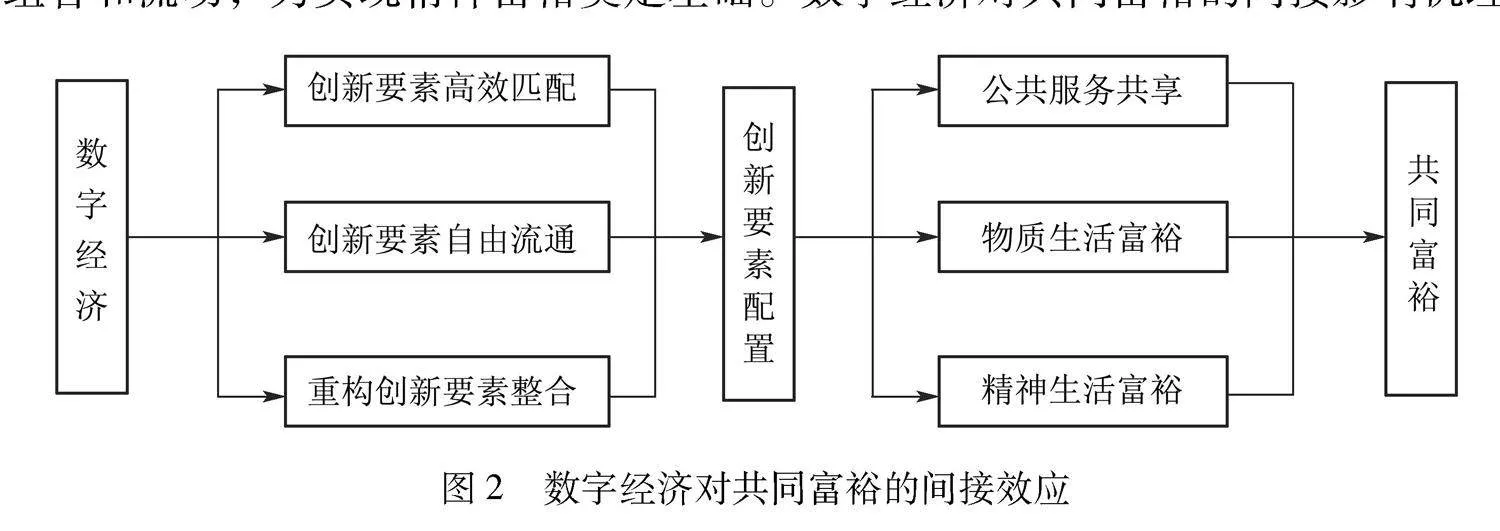

(二)间接效应

数字经济通过优化创新要素配置间接驱动共同富裕。数字经济可以通过互联网等平台,将创新主体的需求信息传达给潜在的创新要素提供者,实现双方的有效对接,不仅降低了寻找创新要素的成本和风险,而且能够提高创新要素的质量和效率,优化创新要素配置。数字经济的实时共享能力使得寻找创新要素的成本大幅降低。在传统经济中,获取创新要素需耗费大量的时间和资源,而数字经济则通过共享平台和实时数据的传输,提供了更加高效和便捷的获取方式,突破了传统经济中的流通壁垒,使创新要素能够更加自由地流通和交换。数字经济还能够重构创新要素的融合。在传统经济中,创新要素往往是孤立存在的,不同领域的创新要素很难进行有效融合。而数字经济通过数据的整合和分享,将不同领域的创新要素进行有机结合,实现创新要素之间的互相促进和协同发展,更好地满足多元化和综合性创新的需求,为创新要素的配置提供更广阔的空间和更丰富的选择。

创新要素的优化配置可以有效推动共同富裕。优化创新要素在区域之间、城乡之间、行业之间的配置,可以强化城乡公共服务配置和城乡基层公共服务供给,全面提升公共服务的普惠性;还可以增强数字技术等新型创新要素的应用能力,促进经济新旧动能转换,推动科技研发和技术创新,提高生产效率和产品质量,创造出更多新的产品和服务,提高人民生活水平,实现物质富裕。创新要素的有效配置也有助于实现精神富足。创新要素的配置可以有效降低文化生产要素的成本,促进文化产业提质增效,促进文化生产要素的自由组合和流动,为实现精神富裕奠定基础。数字经济对共同富裕的间接影响机理如图2所示。

据此,提出假设H3:

H3:创新要素配置是数字经济驱动共同富裕的重要机制。

三、研究设计

根据研究假设,选择合适的模型、变量以及研究样本,确定适当的样本选择方法和数据收集方式,以初步验证研究假设。

(一)模型设定

基于研究假说,为检验和衡量数字经济对长三角地区共同富裕的直接效应和空间溢出效应,构建以下计量模型。

首先,构建模型(1)分析数字水平对共同富裕的直接影响效应。

Comit=β0+β1Digit+βjConit+μi+vt+εit(1)

式中,Comit和Digit分别表示t时期第i个地区的共同富裕水平和数字经济指数;Conit代表控制变量;μi和vt分别代表个体和时间固定效应;εit代表随机扰动项;β代表式(1)中各指标的系数。

其次,通过空间杜宾模型来检验数字经济对共同富裕的溢出效应。

Comit=λ0+λ1Dig it+λjConit+δ1WDigit+δjWConit+λWComit+μi+vt+εit(2)

式中,λ表示各个指标的直接效应系数;δ表示各个指标的空间效应系数;W为经济地理嵌套权重矩阵。借鉴钟若愚等[30]的方法,设定反式矩阵Wij来表示经济地理嵌套权重矩阵,具体表达公式如下:

Wij=1econi-econj+1exp(-dij) i≠j0 i=j (3)

式中,econ为经济变量,选取各城市人均GDP的年均值;dij为区域之间的地理距离,根据各地级市中心经纬度计算得到。

进一步,采用中介效应模型验证数字经济是否通过创新要素配置的中介效应促进共同富裕。在式(1)的基础上,构建式(4)以考查数字经济发展水平对创新要素配置的影响。

Aceit=α0+α1Digit+αjConit+μi+vt+εit(4)

式中,Aceit代表创新要素配置水平;α为数字经济及各控制变量对创新要素配置的影响系数。

最后,构建同时包含创新要素配置和数字经济发展的模型(5),探析创新要素配置的中介效应。

Comit=θ0+θ1Digit+θ2Aceit+θjConit+μi+vt+εit(5)

式中,θ为数字经济、创新要素配置及控制变量对共同富裕的影响系数。如果在式(1)中数字经济Digit的估计系数β1呈显著正值,则表明数字经济对共同富裕起到积极推动作用。接下来,对式(4)和式(5)进行回归分析,如果式(4)中数字经济Digit的估计系数α1和式(5)中中介变量Aceit的估计系数θ2均呈显著正值,则说明数字经济通过促进创新要素配置为共同富裕提供了支持,创新要素配置的间接效应为α1×θ2。

(二)变量选取

1.被解释变量:共同富裕水平

关于如何量化共同富裕水平,学术界存在较大争议,但均认为共同富裕是一个涉及多方面内容的综合性概念,构建综合评价指标体系可以全方位、多维度地衡量其发展规模[31]。李实[32]指出,共同富裕不是一种简单的财富再分配过程,而是在权力、机会均等的基础上人人共享共建发展成果的过程,他从收入差距、财产差距和享有基本公共服务差距三个方面界定了共同富裕衡量指标,但没有提出量化共同富裕的具体方法。刘培林等[33]认为共同富裕指标体系的构建必须兼顾“做大蛋糕”和“分好蛋糕”,从总体富裕和共享富裕两个维度提出了衡量共同富裕水平的标准化指标体系,但没有对指标体系的具体应用进行实证分析。本文在系统回顾共同富裕理论内涵和定量评价指标体系的基础上,基于数据的可得性和完整性,通过科学解读共同富裕的内涵和关键构成要素,借鉴张英浩等[34]的研究成果,从发展性、共享性和可持续性三个方面选取指标来构建更符合长三角地区经济发展现状的共同富裕综合评价指标体系,如表1所示。

2.核心解释变量:数字经济指数

目前,涉及数字经济指数具体测度的研究主要聚焦于国家层面或省级层面,关于城市层面测算的研究较少,城市层面较为权威并获得学界认可的指标体系为赵涛[35]构建的数字经济综合评价指标体系。中国信息通信研究院将数字经济定义为数字产业化、产业数字化、数字化治理以及数字价值化2020年7月3日,中国信息通信研究院正式发布《中国数字经济发展白皮书(2020年)》,将数字经济“三化”(数字产业化、产业数字化、数字化治理)扩展为“四化”(数据价值化、数字产业化、产业数字化、数字化治理)。中华人民共和国国家统计局从数字产业化和产业数字化两个方面来确定数字经济的范围2021年5月14日,中华人民共和国国家统计局第10次常务会议通过《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,从“数字产业化”和“产业数字化”两个方面确定了数字经济的基本范围,将其分为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字化效率提升业等5大类。。基于此,为了评估城市数字经济发展水平,本文借鉴赵涛等[35]、黄群慧等[36]的研究,选择数字产业化和产业数字化作为测量指标的核心,并在此基础上参考王军等[9]、陈贵富等[37]关于数字经济发展水平的指标构建,基于长三角地区城市群相关数据的可获取性,从数字基础设施、数字产业化、产业数字化、数字创新四个方面选取指标来构建数字经济综合评价指标体系,如表 2所示。

3.中介变量:创新要素配置

创新要素配置是指将不同的创新要素,包括技术、人才、资金、资源、制度等,进行整合和协调,以实现创新目标和增强创新能力的过程。创新要素配置强调创新活动的系统性和综合性,要求企业或组织在进行创新时要考虑到各种要素之间的相互关系和影响,以及如何将它们合理地配置和利用[38]。基于生产要素的概念演变和创新要素的概念界定,借鉴刘晓辉等[39]和边作为[40]的研究,将创新要素配置划分为传统创新要素配置与新型创新要素配置两类,对创新要素配置水平进行评价。创新要素配置系统的具体测算指标如表3所示。

4.控制变量

为减少内生性对实证结果的影响,基于高晓燕等[41]的研究,选取的控制变量包括经济发展水平(Pgdp)、产业结构(Ind)、城镇化水平(Urb)、人力资本(Hum)以及外商直接投资(For)。经济发展水平利用地区人均GDP的对数表征,经济发展能够直接反映社会生产能力的强弱,经济发展水平越高,越有利于实现共同富裕。产业结构用第三产业增加值占地区生产总值比重表示,产业结构升级有利于经济社会可持续发展,是实现区域共同富裕目标的重要举措。城镇化水平以城市人口占地区总人口的比例来衡量,城镇化水平的提升有利于改善收入分配结构和实现区域协调发展,对于实现共同富裕有着重要的现实意义。人力资本采用平均受教育年限衡量,人力资本积累有利于提高科技成果转化率,可以推动经济发展,为共同富裕提供人力保障。外商直接投资选取外商直接投资额占地区生产总值的比重来衡量,地区通过引进外资能够获得更多创新资源,带动当地创新水平提升,推动经济高质量发展,进而助力共同富裕目标的实现。

(三)数据说明

1.数据来源

基于数据的完整性和有效性,选取2014—2021年长三角地区41个城市的数据作为研究样本。为了填补其中存在的个别缺失值,使用插值法进行补齐。为了消除价格的影响,将2014年作为基期,对各变量进行平减。同时,对相关指标进行取对数处理以减少异方差性对估计结果带来的影响。本文所需数据主要从国家统计局官网、《中国城市统计年鉴》《上海市统计年鉴》《江苏省统计年鉴》《浙江省统计年鉴》《安徽省统计年鉴》以及EPS数据库、国泰安数据库中获取。上市公司数据来源于中国研究数据服务平台上市公司治理基础数据库,数字普惠金融数据来源于北京大学数字金融研究中心。

2.变量测度

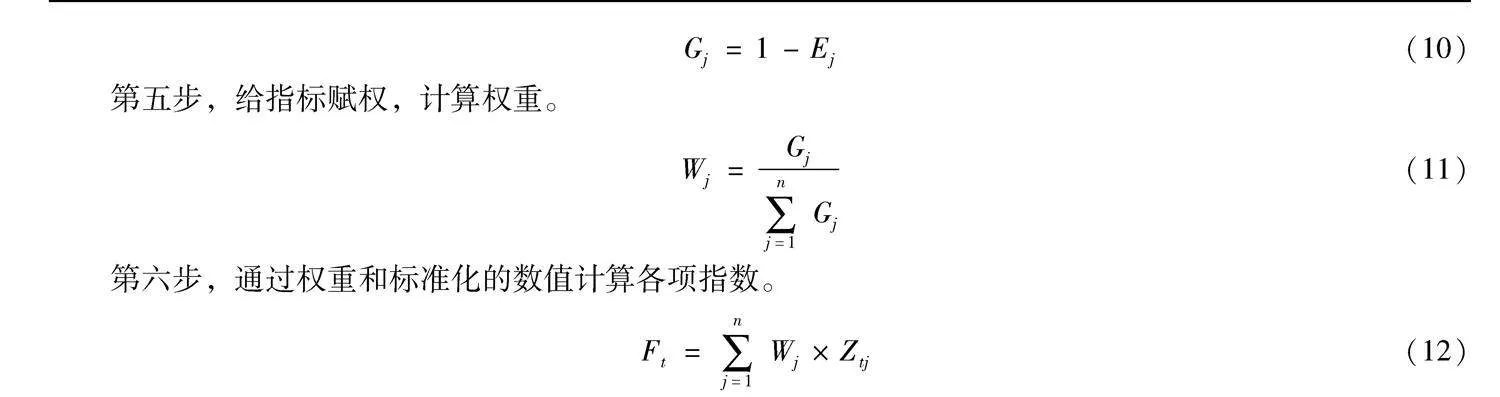

构建指标体系测量相关指标最重要的一步是确定各个指标的权重。目前,学术界对综合评价指标体系的赋权方法一般包括主观赋权法和客观赋权法两种。主观赋权法是依据指标之间的相对重要程度,通过专家打分的方式为各指标赋予权重。徐志向等[42]、王军等[9]认为主观赋权法主观性较强,在对指标进行赋权时失之偏颇,所以不能很好地反映指标综合指数。客观赋权法包括极差法、数据包络分析法、标准差法和熵值法等,可消除主观人为的干扰,测度结果更加准确。杨丽等[43]指出熵值法的基本原理是以指标数据大小为依据确定权重,权重越大对评价体系的影响力越大,相比于其他方法,更具客观性和可操作性,能够客观准确地评价研究对象。故本文采用熵值法确定指标权重并计算共同富裕、数字经济和创新要素配置指数。具体步骤如下:

第一步,对指标进行标准化处理。在选取的指标中,部分存在单位和量纲的不同,这会导致各个指标之间的数值差异非常大,不能直接进行比较。进行标准化处理可以将数据转化为无量纲的相对指标,消除了不同指标之间的量纲影响,使得它们可以进行比较和综合评价。

Ztj=Xtj-min(Xtj)max(Xtj)-min(Xtj)(6)

g+VgLXrC2s9qE9jelVLHV1+Njm9jMPVeDQ3uUc+uIxU=Ztj=max(Xtj)-Xtjmax(Xtj)-min(Xtj)(7)

式中,t表示时间;j表示指标;Xtj表示各指标的原始值;max(Xtj)和min(Xtj)分别表示所有年份中第j项指标的最大值和最小值;Ztj表示经过标准化后的指标值。式(6)为正向指标标准化公式,式(7)为负向指标标准化公式。

第二步,计算第j项指标的比重。

Ptj=Ztj∑Tt=1Ztj(8)

第三步,计算第j项指标的熵值。

Ej=-1lnT∑Tt=1PtjlnPtj(9)

第四步,计算第j项指标的差异系数,差异系数越大,表示该指标所起的作用越大。

Gj=1-Ej(10)

第五步,给指标赋权,计算权重。

Wj=Gj∑nj=1Gj(11)

第六步,通过权重和标准化的数值计算各项指数。

Ft=∑nj=1Wj×Ztj(12)

3.描述性统计分析

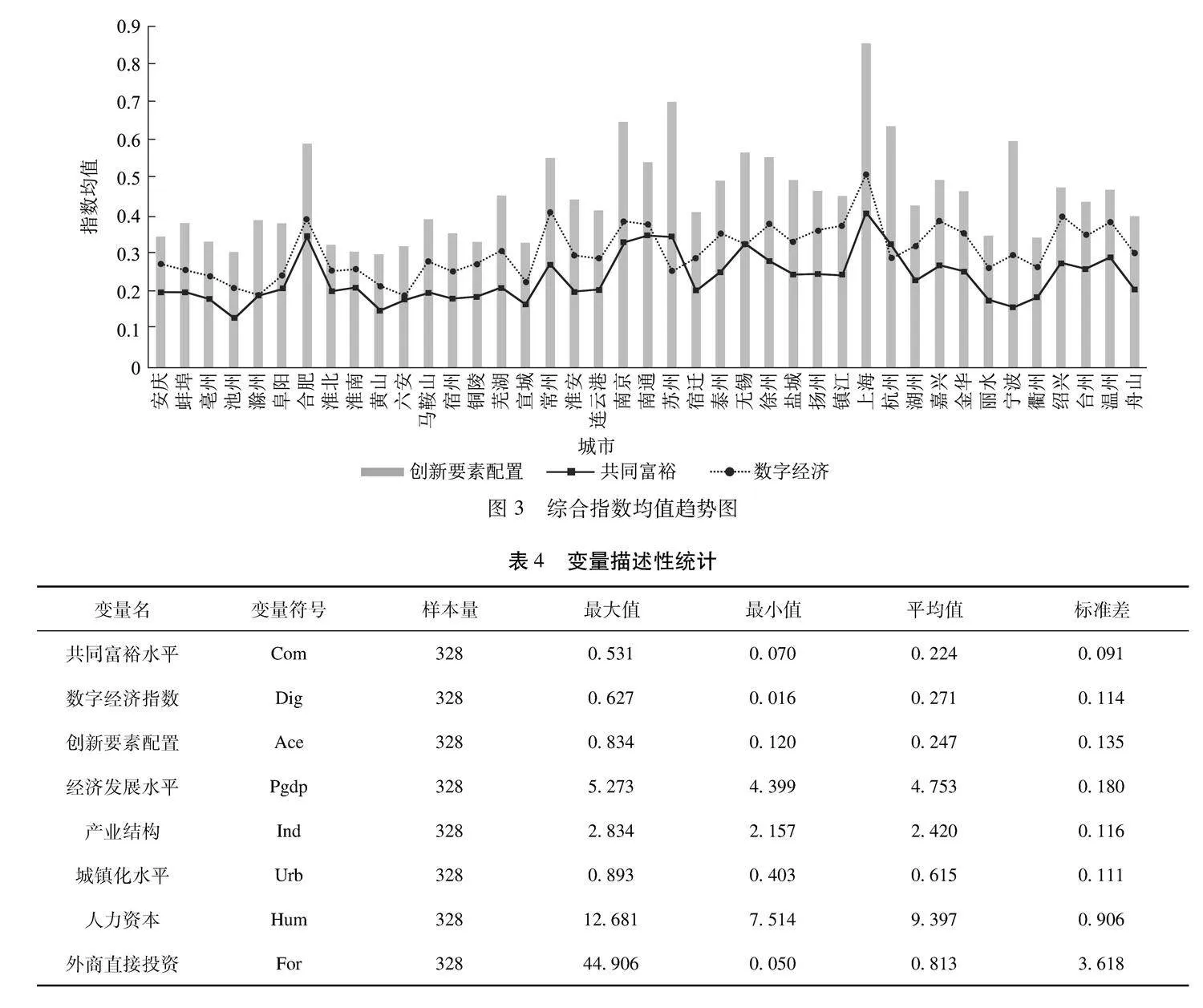

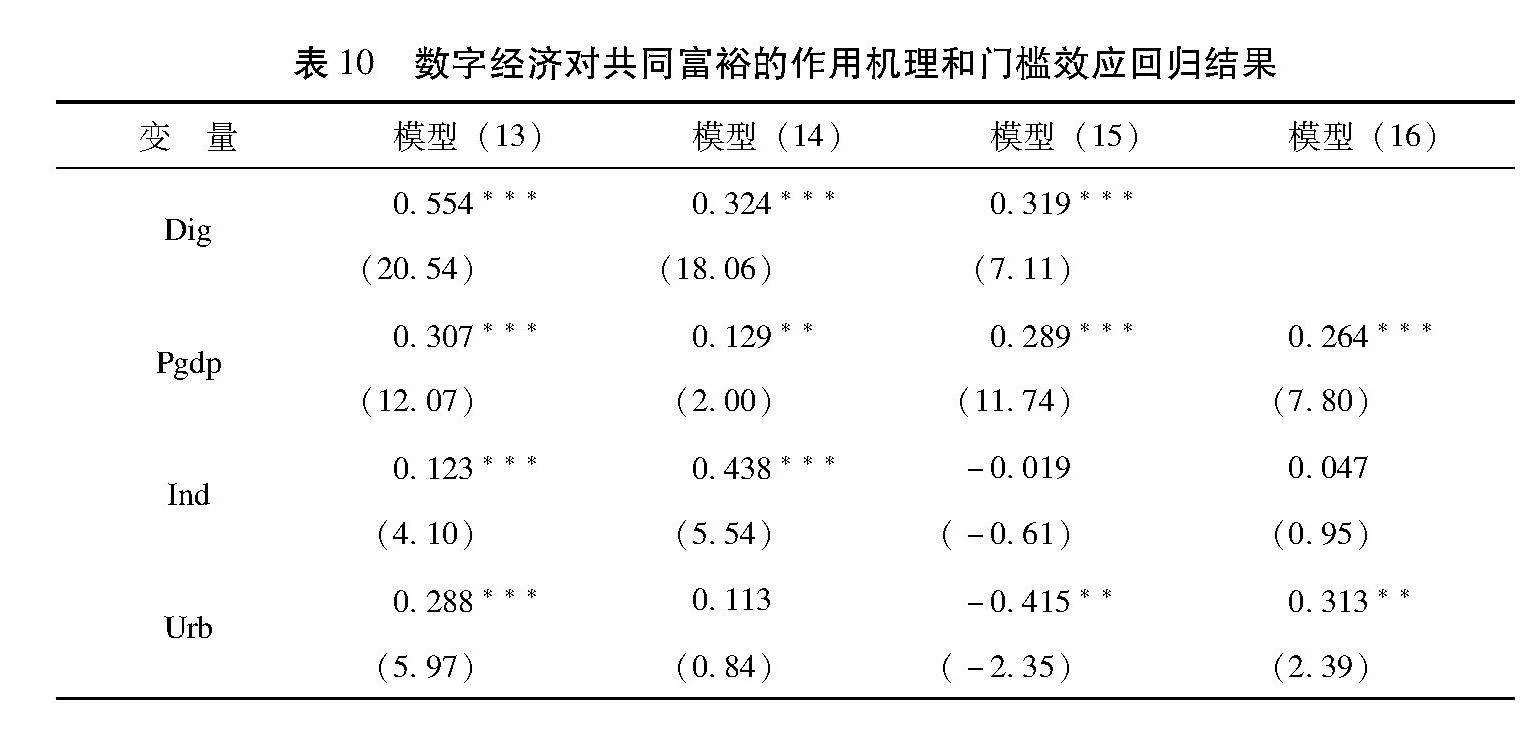

通过上述公式计算得到长三角地区41个城市各项指标历年的综合得分。对各年份累加求平均,得到长三角地区41个城市各项指数的平均值,如图 3所示。可以看出,各城市数字经济指数、创新要素配置指数以及共同富裕指数存在显著差异。除个别城市外,共同富裕指数、数字经济指数和创新要素配置指数之间存在共同的变化趋势,可以初步判断共同富裕指数与数字经济指数同创新要素配置指数之间存在关联。变量说明及描述性统计如表4所示。由表4可知,被解释变量Com的均值为0.224、标准差为0.091,说明长三角地区不同城市的共同富裕水平存在较大差异。核心解释变量Dig的均值为 0.271,标准差为0.114,说明各地区数字经济指数之间也存在显著差异。

数字经济指数和共同富裕水平的散点图和拟合曲线如图4所示。可以清晰地观察到,长三角城市群的数字经济指数与共同富裕水平之间存在着显著的正相关关系。初步表明长三角地区共同富裕水平可能会受到数字经济的积极影响,但这种相关性的有效性有待严格的计量经济模型的进一步检验。

四、实证分析

面板数据回归分析模型通常有混合最小二乘法、固定效应模型和随机效应模型三种形式。在进行回归分析之前首先选择合适的计量模型,本文采用F检验和Hausman检验来确定基准回归分析模型的类型。在此基础上运用固定效应模型、空间杜宾模型、中介效应模型以及门槛效应模型对样本数据进行分析和检验,验证研究假设的合理性和科学性。

(一)基准回归分析结果

通过F检验和Hausman检验,本文使用双向固定效应模型来分析数字经济对共同富裕的驱动作用效果,在回归分析中采用了异方差序列相关一致标准误差,回归结果如表5所示。模型(1)讨论了数字经济对共同富裕的影响,在未考虑其他控制变量的情况下进行了回归分析。结果显示,在1%的显著性水平检验下,数字经济的回归系数为0.717,表明数字经济对共同富裕具有明显的推动作用,支持了假设H1。接下来的模型(2)至模型(6)逐步将控制变量纳入基准回归模型,以考察在控制其他因素的影响后,数字经济对共同富裕的净影响。回归分析结果显示,即使在加入其他控制变量后,数字经济仍然对共同富裕具有显著影响。在模型(6)中,数字经济的回归系数为0.554,小于模型(1)中的回归系数0.717。这表明在不控制其他影响因素的情况下,会夸大数字经济这一单一因素对共同富裕的影响效果。因此,添加其他控制变量能够更准确地表达数字经济对共同富裕的影响。

在控制变量方面,经济发展水平(Pgdp)、产业结构(Ind)、城镇化水平(Urb)、人力资本(Hum)以及外商直接投资(For)这五个控制变量都通过了10%的显著性检验,且影响系数为正,这说明它们对共同富裕均起到了积极的促进作用。较高的经济发展水平和城镇化水平、丰富的人力资本以及合理的产业结构是推动共同富裕的前提与基础,能保障共同富裕目标的实现。随着经济的不断发展,人们的生活水平得到显著提高,城镇化率不断提升,人们的就业机会也在不断增加。同时,丰富的人力资本也为经济的持续发展提供了不竭的动力,人们受过良好教育和培训,具备了更强的创新能力和竞争力。合理的产业结构为经济的健康发展提供了保障,各个产业之间相互配合、相互促进,形成良性循环的发展格局。在这样的条件下,共同富裕的目标将更加具有可实现性。外商直接投资给地区带来了新的生产方式和管理理念,促进了技术的传播和创新,不仅提高地区的生产效率和竞争力,而且为地区的科技创新和发展提供了宝贵的参考和支持,有助于推动产业升级和转型,提高经济发展的整体质量和效益。

(二)稳健性检验

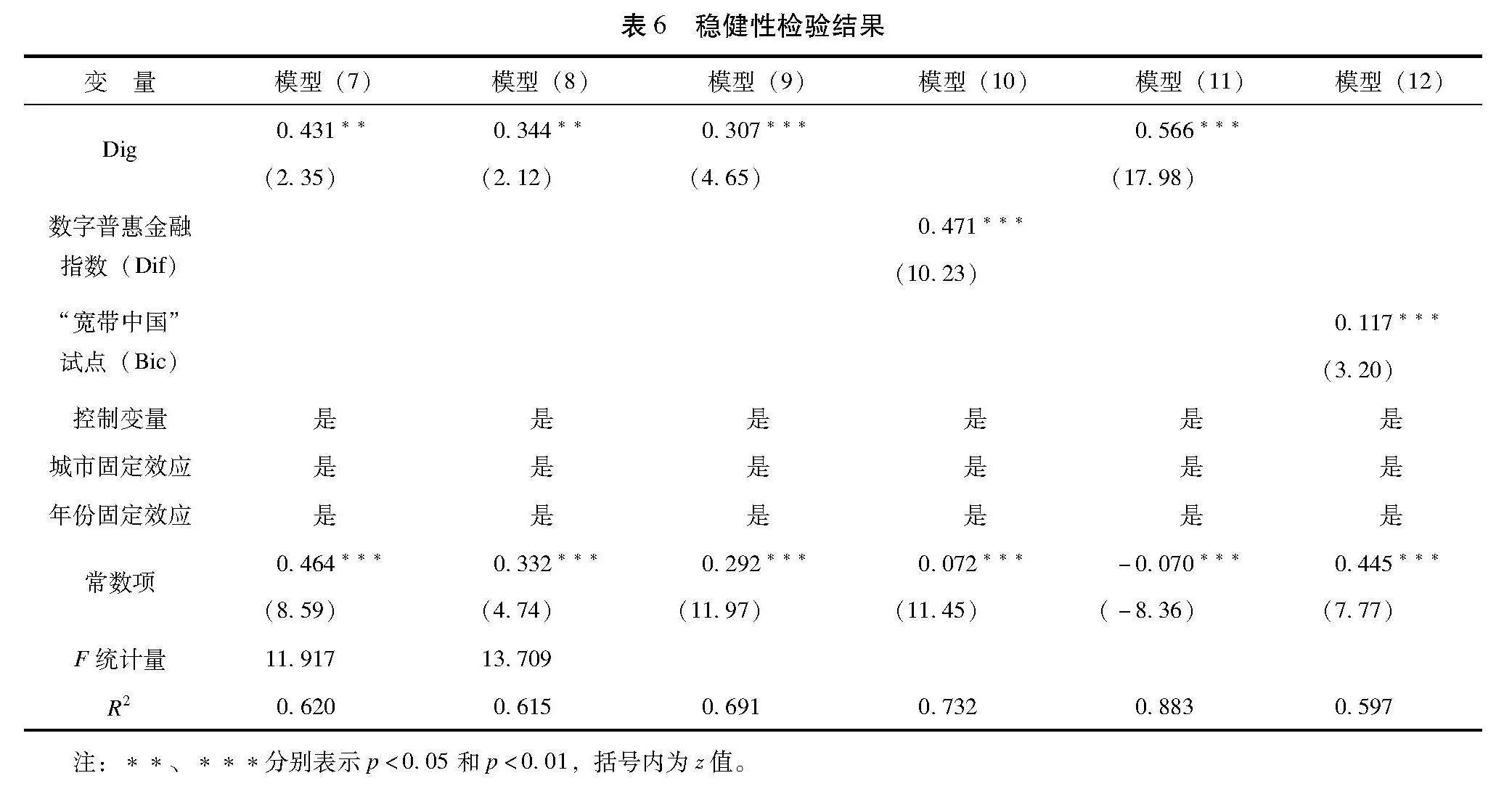

为了保证基准回归结果的可靠性,首先采用工具变量法对模型内生性问题进行处理,然后通过替换关键变量的衡量指标、对主要变量进行缩尾处理以及考虑外生政策冲击等方式,进一步进行模型稳健性检验。稳健性检验结果如表6所示。

1.内生性问题处理

基准回归结果可能因双向因果关系、控制变量遗漏或变量测量误差等内生性问题而存在一定偏差。为了解决这一问题,本文借鉴了赵涛等[35]、黄群慧等[36]的方法,采用1984年的邮电业务总量作为工具变量进行两阶段最小二乘估计。一方面,邮局分布作为传统信息通信技术的一部分,会从技术水平和习惯形成等方面影响未来信息技术的发展,故该变量满足相关性要求。另一方面,随着信息通信技术的快速发展,1984年的邮电业务量对现阶段共同富裕的影响逐渐消失,故将1984的邮电业务总量作为数字经济的工具变量也基本满足外生性的要求。由于该变量属于截面数据,因此参考唐要家等[44]的研究,使用各城市2014—2021年的移动互联网用户数和1984年的邮电业务总量构造了一个交互项,形成面板数据进行回归。除了区域层面的工具变量,进一步使用相对微观的数字经济工具变量,以各个城市到杭州的距离作为工具变量。杭州是中国数字技术的重要起源地,是中国互联网和数字经济的中心之一,拥有众多著名的互联网企业,如阿里巴巴、华为、网易等,这些企业在数字技术领域取得了巨大的成就。距离杭州越近的城市,越容易引进数字技术,推动数字经济的快速发展,但是距离并不会直接影响城市共同富裕水平,理论上满足相关性和外生性的要求。参考戴魁早等[45]的研究,将该距离变量与时间虚拟变量的交互项作为面板工具变量。

工具变量估计结果如表6中模型(7)和模型(8)所示。结果显示,在第一阶段中,工具变量的F统计量为11.917和13.709,大于临界值10,根据1%的显著性检验结果,确认不存在弱工具变量问题。基准回归结果表明,数字经济的估计系数未发生明显变化,仍然显著为正,表明在解决了内生性问题后,之前的实证结论仍然是可靠的。

2.变量替换

为了进一步检验模型回归结果的稳健性,本文进行了变量替换处理。首先,采用主成分分析法重新测算共同富裕水平,估计结果如表6中模型(9)所示,可以看出回归结果仍然显著。除了解释变量的显著性水平发生变化外,变量的符号、方向和大小等均未发生显著变化,这表明研究结果具有稳定性,即数字经济对共同富裕具有助力作用。其次,使用数字普惠金融指数(Dif)替代核心解释变量进行估计。数字普惠金融是数字技术与普惠金融有机结合的金融服务,旨在促进普惠金融发展,是数字经济的重要组成部分。同时,数字普惠金融为更多人提供包括储蓄、贷款、支付、保险等在内的金融产品和服务,降低金融服务的门槛,提高金融服务的普及性和可及性,让更多的人能够享受到金融服务的便利,减少相对贫困和不平等现象的发生,从而推动共同富裕的实现。基于数字普惠金融与数字经济的紧密联系以及数字普惠金融服务共同富裕的着力点,本文采用数字普惠金融指数取代数字经济指数,对模型的稳健性进行检验。从表6中模型(10)可以看出,回归结果仍然显著,估计系数未发生显著变化,基准回归结论稳健。

3.缩尾处理

极端值会对模型估计结果产生影响,为了避免这一偏差将主要变量进行1%的缩尾处理,结果见表6模型(11),可以看出数字经济对共同富裕具有显著的正向效应。

4.外生政策冲击检验

2013年发布的《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》,旨在促进宽带网络建设和普及,提高全国范围内宽带网络的普及率和质量,以促进信息化建设和数字经济发展。这一政策为我们提供了良好的准自然实验条件。为了更加稳健地评估数字经济是否促进了长三角城市群的共同富裕,本文采用“宽带中国”试点政策作为外生冲击,用双重差分法(differences-in-differences,DID)进行检验。到目前为止,中华人民共和国工信部和中华人民共和国国家发展和改革委员会在2014年、2015年和2016年批复了三批共120个“宽带中国”示范城市。设定如下DID模型对“宽带中国”试点是否促进了城市实现共同富裕进行检验。

Comit=η0+η1Bicit+ηjConit+μi+vt+εit(13)

式中,η表示“宽带中国”试点和各控制变量对共同富裕的影响系数;i代表城市;t代表年份;Bicit表示当年是否获得“宽带中国”试点政策批复,是则取1,否则取0。在进行回归之前,本文采用事件分析法来检验实验组和对照组的平行趋势假设。结果表明,实验组与对照组之间没有显著差异,具有相同的变化趋势,符合DID模型的重要前提假设。回归分析结果见表6模型(12)。回归结果表明,“宽带中国”试点对长三角城市群共同富裕的推进具有正向显著影响。说明在考虑了外生政策冲击之后,本文的基准回归结果仍然稳健。

(三)异质性分析

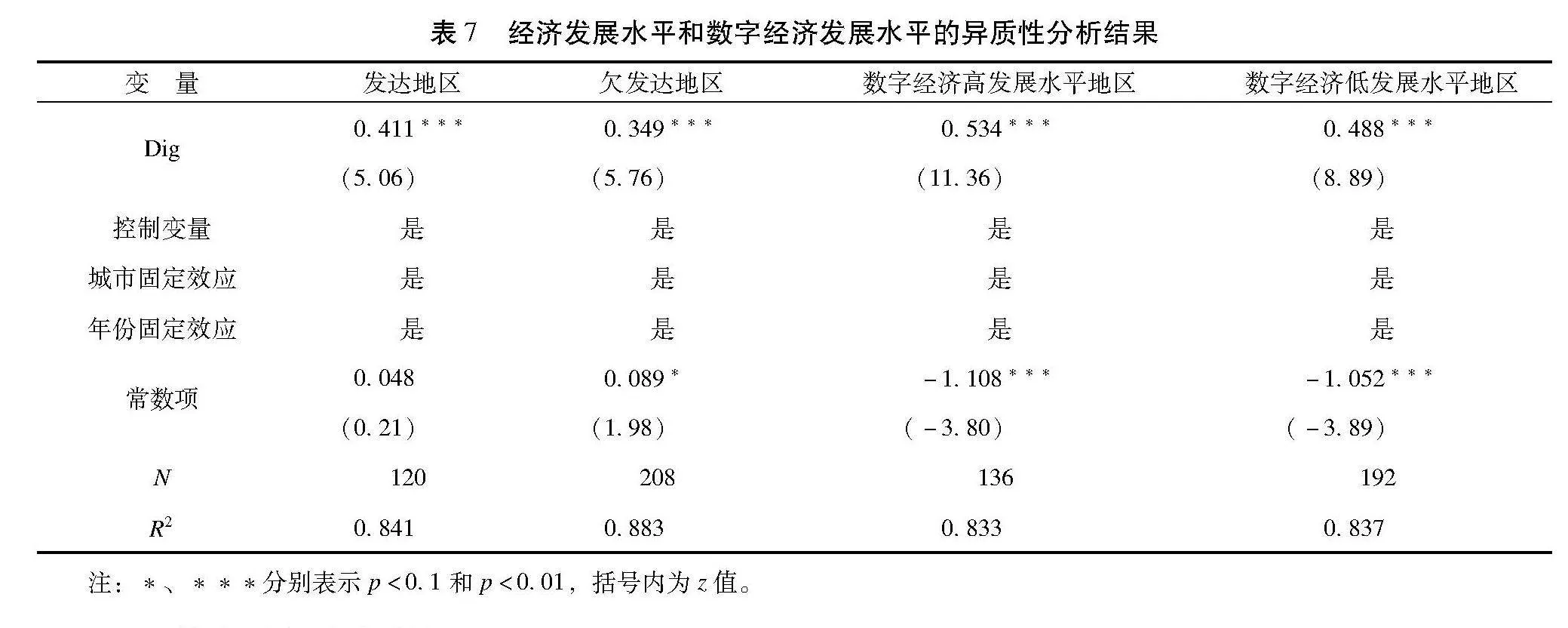

本文主要从经济发展水平、数字经济发展水平和共同富裕水平三个方面探讨和分析数字经济对共同富裕水平影响的差异性,揭示潜在的规律和影响因素,为个性化政策制定提供科学依据。经济发展水平和数字经济发展水平的异质性分析结果如表7所示。

1.经济发展水平异质性

考虑到经济发展水平的差异会影响数字经济促进共同富裕的作用效果,依据2021年人均GDP中位数将长三角地区41个城市划分为发达地区和欠发达地区,检验数字经济对不同经济发展程度地区的共同富裕水平是否存在显著差异性。可以看出,发达地区和欠发达地区数字经济对共同富裕的影响系数均显著为正,但是作用强度在不同区域间存在明显的差异。具体表现为,发达地区数字经济对共同富裕的影响系数为0.411,而欠发达地区数字经济对共同富裕的影响系数为0.349,即数字经济对发达地区共同富裕的作用强度大于欠发达地区。出现这种结果的原因可能是:发达地区具备较高的经济发展水平和较完善的基础设施,有更多的资源和资金投入数字化创新领域,从而推动技术的研发和创新,为数字化创新提供了有力的支持,使得该地区数字化创新能力较强,所以该区域数字经济推动共同富裕的作用效果更强。而欠发达地区经济发展水平较低,基础设施相对落后,数字化创新能力有限,所以,相比于发达地区,欠发达地区数字经济驱动共同富裕的作用更小。

2.数字经济发展水平异质性

按照数字经济发展水平是否高于平均数字经济发展水平,将上述41个城市划分为数字经济高发展水平地区和数字经济低发展水平区域进行回归,可以看出,数字经济始终显著促进共同富裕水平的提升,数字经济高发展水平地区对共同富裕的促进效果更显著。主要原因在于,数字经济高发展水平地区经济基础设施相对完善,数字化应用水平较高,数字化创新能力较强,在数字经济中较早获益,数字经济对共同富裕的影响红利已经释放,所以该区域数字经济推动共同富裕的效益较高。而数字经济低发展水平地区数字基础设施落后、数字化应用水平较低、数字化创新能力有限,数字经济发展的红利未充分释放,所以对共同富裕的促进作用小于数字经济高发展水平地区。

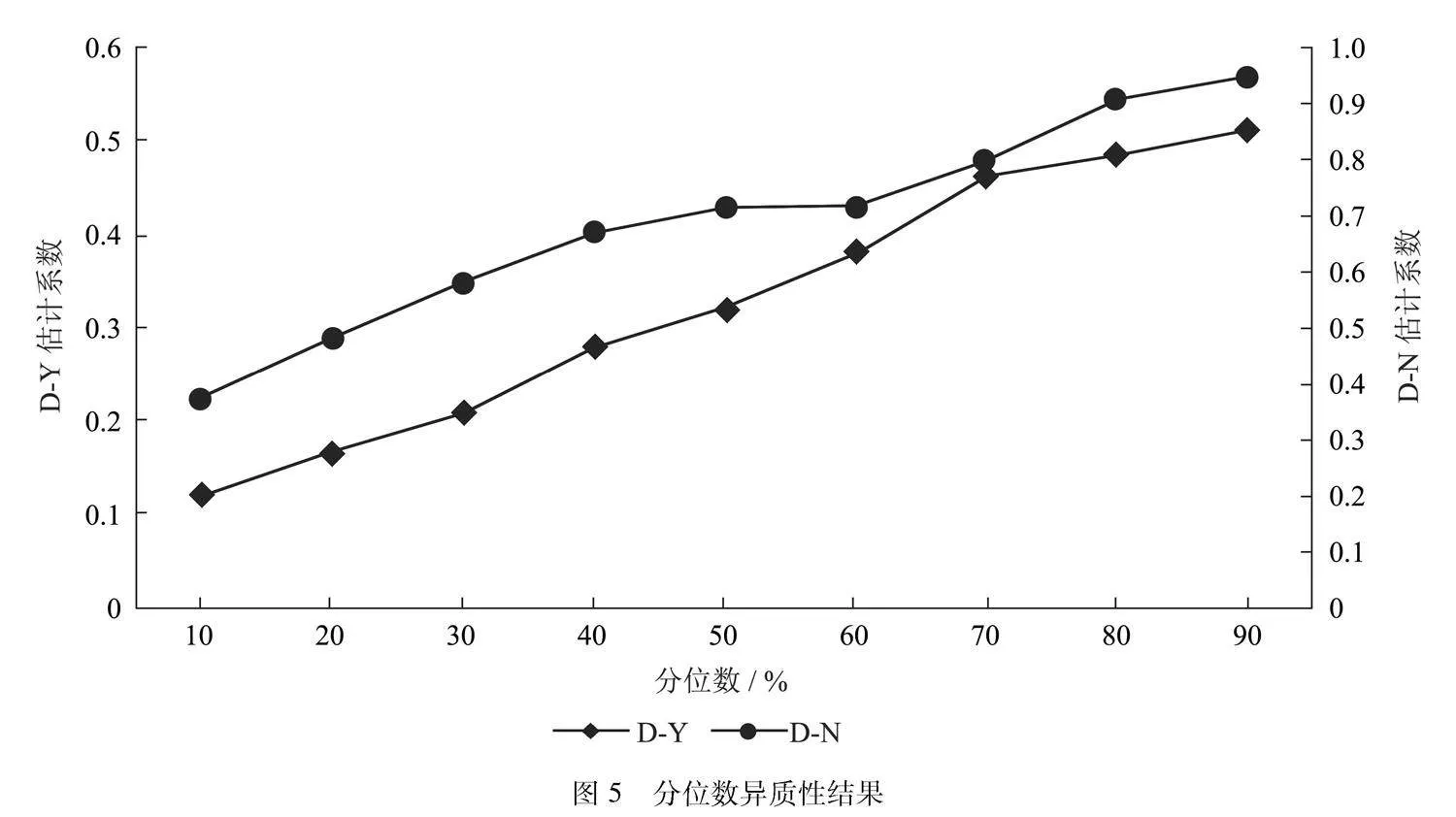

3.基于城市共同富裕水平的异质性

基准模型回归为条件期望回归,不能全面揭示某一区间范围内数字经济对共同富裕的促进效果。因此,本文利用面板分位数回归模型来研究数字经济与不同层次共同财富水平之间的关系,并评估数字经济对不同层次共同财富水平的不同影响。本文依次考察在共同富裕水平的10%~90%分位点上数字经济的系数值,回归结果如图5所示。图5中,D-Y代表加入控制变量,D-N代表未加入控制变量。可以看出,数字经济对共同富裕的估计系数呈上升趋势。表明随着共同富裕比重不断提高,数字经济对共同富裕的驱动作用不断增强,数字经济对共同富裕的影响具有基于城市共同富裕水平的异质性。

(四)空间溢出效应检验

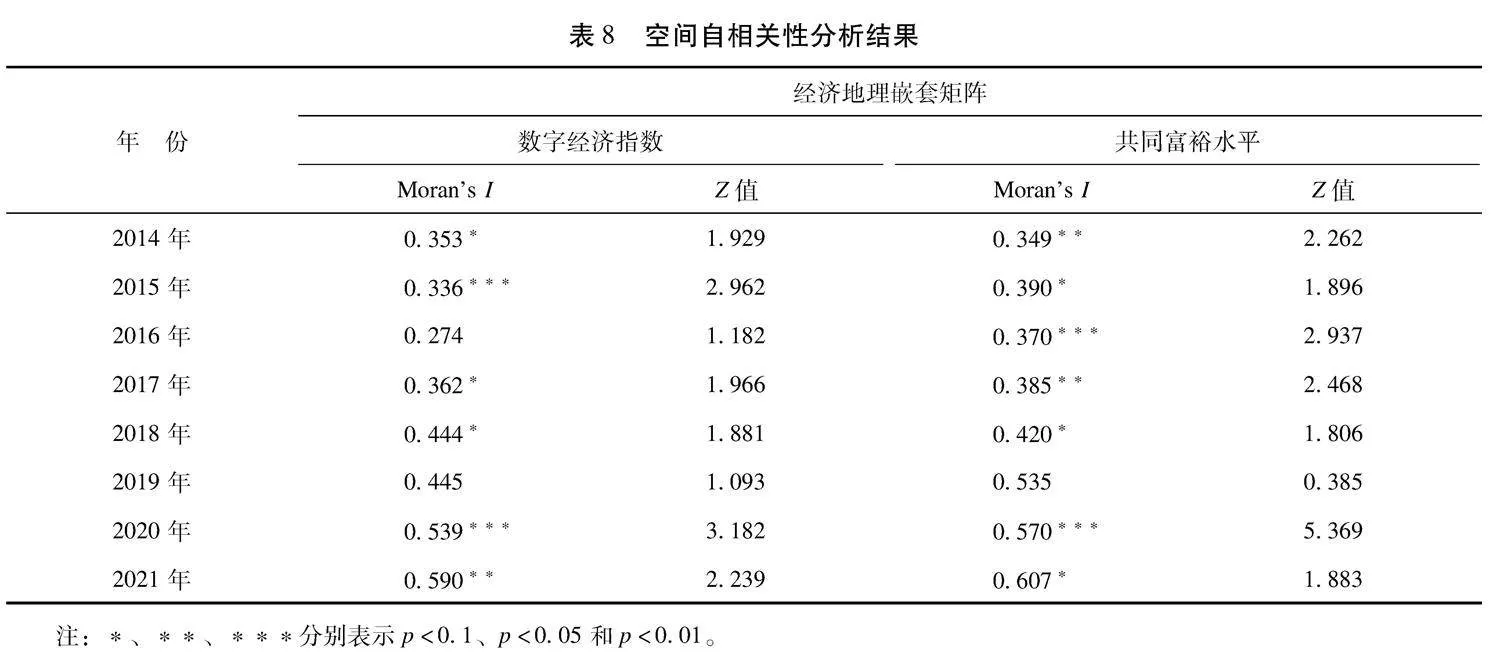

通过空间自相关分析,可以更好地理解数字经济指数和共同富裕水平的空间关联性。空间自相关常用的方法包括Morans I指数、Gearys C指数、Getis-Ord统计量等,本文采用Morans I指数进行分析。同时,使用空间面板数据模型分析地区之间的相互依赖关系,揭示数字经济对共同富裕水平在空间上的传导效应。

1.空间自相关

本文使用经济地理嵌套权重矩阵,通过Morans I指数来研究共同富裕水平和数字经济指数之间的空间自相关性。经济地理嵌套矩阵将经济影响因素和地理信息同时纳入模型,使得空间效应分析更具科学性和完整性。空间自相关分析结果如表8所示。结果表明,长三角地区数字经济和共同富裕的Morans I在研究期间虽出现波动,但均为正值,且具有很强的显著性。值得注意的是,近年来,长三角地区两项指标的Morans I均呈现增大的趋势。这说明长三角地区数字经济指数和共同富裕水平存在正向空间相关性,并且这种相关性呈现增强的趋势。因此,在研究两者之间的关系时,需要考虑空间因素的影响。

2.空间计量基准回归结果分析

为准确把握和衡量长三角地区数字经济对共同富裕的空间溢出效应,本文采用偏微分方法将各变量对共同富裕的影响进行分解,结果如表9所示。数字经济对应的直接效应系数为0.368,呈显著正向,说明数字经济对本地区共同富裕具有显著推动作用。数字经济对共同富裕的间接效应系数为0.037,通过了5%的变量显著性检验。这意味着每提高1个单位的数字经济发展水平,邻近地区的共同富裕水平将提高0.037个单位。可见,数字经济发展对邻近地区的共同富裕有着显著的贡献,表明数字经济的发展间接提升了邻近地区的共同富裕水平,该结论验证了假设H2。因此,要充分利用这种正向空间溢出效应,在关注本地区共同富裕问题时,要密切关注邻近地区的数字经济发展水平。

(五)作用机制分析

本文借鉴了温忠麟等[46]的研究,采用中介效应模型来探究数字经济对共同富裕的影响机理,以验证从理论角度分析的数字经济通过创新要素配置对共同富裕的传导路径。回归结果如表10所示。模型(13)呈现了数字经济对共同富裕的总体影响效应,模型(14)和(15)则分析了数字经济通过创新要素配置对共同富裕的间接促进作用。在模型(14)中,数字经济对创新要素配置的直接效应系数为0.324,通过了1%的变量显著性检验,表明数字经济对创新要素配置起到了积极的推动作用。模型(15)将数字经济、创新要素配置和共同富裕纳入统一框架,考察了数字经济和创新要素配置两者对共同富裕的影响,结果显示,数字经济的回归系数为0.319,创新要素配置的回归系数为0.199,均在1%的显著性水平下通过了检验。这说明数字经济和创新要素配置都能显著推动共同富裕。此外,模型(15)中数字经济的回归系数较模型(13)中的回归系数小,说明数字经济驱动共同富裕的过程中创新要素配置发挥了部分中介效应,中介效应系数为0.065,占总效应的11.64%,验证了假设H3。由此,证明了“数字经济—创新要素配置—共同富裕”这一传导机理的成立。

(六)进一步分析

数字经济的特点之一是通过网络外部性来实现规模经济[7]。根据梅特卡夫法则,用户数量的增加会带来更多的价值和效益,当网络用户超过某一门槛值,网络价值将呈几何式增长[35]。具体来说,数字经济中的平台、应用和服务通常会受益于用户数量的增加。当更多的用户加入这些平台中时,会增加交互和交易的机会,进而带动更多的用户参与,形成一个良性循环。基于该特征,随着数字经济发展水平的提升,各部门之间的互动成本将降低,而参与者从中获得的收益则迅速增长。在数字经济发展初期,各部门之间的联动成本可能较高,因为需要建立起合适的技术和信息基础设施以及相应的业务模式和合作机制,此时数字经济发展对共同富裕的影响是线性的。但随着数字技术的成熟和应用的普及,这些成本逐渐降低。当数字经济发展到一定阶段时,各部门之间的联动成本降低,可以更加顺畅地进行合作和交流。这种联动效应会带来更多的机会和收益,此时数字经济对共同富裕的影响表现出规模报酬递增的非线性变化趋势。因此,本文认为数字经济对共同富裕的影响因自身发展阶段的不同而存在门槛效应。

借鉴 Hansen[47]创立的门槛效应回归,以单门槛面板模型为例,以数字经济指数为门槛变量检验数字经济对共同富裕的门槛效应。

Comit=ρ0+ρ1DigitI(Digit≤γ1)+ρ2DigitI(γ1<Digit)+ρjConit+μi+vt+εit(14)

式中,I(·)满足取值条件为1,否则为0;γ表示门槛值;ρ表示门槛效应模型中各个指标的系数。

首先确定门槛数量和相应的门槛值。通过Bootstrap循环抽样1000次得出长三角地区数字经济对共同富裕的影响存在显著单门槛效应,门槛值为0.297。

从表10中模型(16)可以看出,在不同数字经济发展水平下,数字经济对共同富裕的影响存在显著差异。当数字经济发展水平低于0.297时,数字经济对共同富裕的促进作用的估计系数为0.486,当数字经济发展水平超过0.297时,数字经济估计系数增加到0.633。这表明数字经济对共同富裕的影响呈现出明显的门槛效应特征,其作用强度与数字经济发展水平密切相关。即当数字经济发展水平提高到某一程度时,其对共同富裕的推动作用显著增强,说明基于数字经济的网络效应和边际效应递增特征,数字经济发展水平越高对共同富裕的影响越大,该结论与异质性分析结果一致。但是,从变量描述性统计分析结果可以看出,目前长三角地区的数字经济发展水平均值为0.271,尚未达到门槛值0.297,表明现阶段长三角地区数字经济对共同富裕的影响仍表现为线性效应,还未表现出边际效应递增的变化趋势。

五、结论与讨论

本文基于2014—2021年长三角地区41个城市的面板数据,采用熵值法测度共同富裕水平、数字经济指数和创新要素配置指数,实证分析数字经济对共同富裕的影响效应和作用机理,并验证数字经济对共同富裕的作用效果是否存在异质性,最终得出以下结论:第一,数字经济对共同富裕起到显著促进作用,是现阶段长三角地区推动共同富裕的新动能,通过引入工具变量和“宽带中国”外生冲击等进行稳健性检验,结论仍然有效。第二,数字经济和共同富裕存在明显的空间正相关性,数字经济对共同富裕的影响存在空间溢出效应。第三,异质性分析结果表明,数字经济对共同富裕的影响存在经济发展水平、数字经济发展水平以及共同富裕水平下的异质性,对发达地区、数字经济高发展水平地区和共同富裕水平较高城市的作用强度更大。第四,中介效应模型验证了以“数字经济—创新要素配置—共同富裕”为关联的传导路径,创新要素配置在数字经济驱动共同富裕的过程中存在部分中介效应。第五,进一步分析发现,数字经济对共同富裕的影响呈现出边际效应递增的非线性变化轨迹,符合“梅特卡夫”法则,但是目前长三角地区的数字经济发展水平尚未达到门槛值,其对共同富裕的影响仍然是线性的。

基于上述研究,得到以下启示:第一,数字经济能够助力共同富裕。因此,要加大数字基础设施建设,确保长三角地区各城市范围内的宽带网络覆盖,提供高速稳定的网络连接,同时加强对数字技术的培训和教育,提高人民的数字素养,培养专业人才,以满足数字经济发展的需求。通过鼓励和支持创新创业,设立创业基金,提供创业孵化器和科技园区等创业环境,为数字经济的发展提供良好的创新生态系统,以期早日发挥数字经济的“梅特卡夫”效应。第二,充分利用数字经济对周边地区的正向溢出效应。通过政策支持、资金扶持等方式,促进数字经济在各城市间的合作和交流,推动数字经济产业链的延伸和协同发展,鼓励数字人才跨地区、跨国家的流动和合作,促进人才资源的共享和互通,以推动数字经济的跨境合作和创新,实现数字经济的共同繁荣。第三,数字经济对共同富裕的作用效果在欠发达地区、数字经济低发展水平地区以及共同富裕水平较低地区还有待深化。因此,各区域可以根据自己的实际情况实行差异化的数字经济发展战略,加大网络基础设施建设投资,普及数字技术使用技能,培育支持数字技术创新的人才,消除数字技术应用障碍,推动区域经济协调发展并提升经济质量,助力共同富裕目标的实现。第四,数字经济通过创新要素配置驱动共同富裕的作用机理表明,创新要素配置是数字经济推动共同富裕的潜在动力。要优化创新要素配置,加强创新要素之间的整合。通过设立跨部门的创新团队或项目组,促进不同创新要素的协同合作。提高创新要素的灵活性,培养具有创新意识和能力的人才,以适应不断变化的市场需求和技术发展,为推进共同富裕注入活力。

参考文献:

[1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(01).

[2] 祁芳梅,吴文菲,徐庆,等.数字经济、区域一体化对共同富裕的影响——基于长江三角洲数据的实证[J].统计与决策,2023,39(21):70-74.

[3] 岳明阳,袁瀚坤.数字经济发展、制度环境与共同富裕[J].现代经济探讨,2023(11):17-27.

[4] 二十国集团数字经济发展与合作倡议[EB/OL].(2016-09-29)[2017-02-28].https://www.cac.gov.cn/2016-09/29/c_1119648520.htm.

[5] BAREFOOT K,CURTIS D,JOLLIFF W,et al.Defining and measuring the digital economy[R].Washington:Bureau of Economic Analysis,2018:12-24.

[6] TAPSCOTT D.The digital economy:promise and peril in the age of networked intelligence[M].New York:Mc Graw Hill,1996.

[7] 王娟娟,佘干军.我国数字经济发展水平测度与区域比较[J].中国流通经济,2021,35(8):3-17.

[8] 万晓榆,罗焱卿.数字经济发展水平测度及其对全要素生产率的影响效应[J].改革,2022(1):101-118.

[9] 王军,朱杰,罗茜.中国数字经济发展水平及演变测度[J].数量经济技术经济研究,2021,38(7):26-42.

[10] 许宪春,张美慧.中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J].中国工业经济,2020(5):23-41.

[11] 熊颖,郭守亭.数字经济发展对中国居民消费结构升级的空间效应与作用机制[J].华中农业大学学报(社会科学版),2023(1):47-57.

[12] 田野,叶依婷,黄进,等.数字经济驱动乡村产业振兴的内在机理及实证检验——基于城乡融合发展的中介效应[J].农业经济问题,2022(10):84-96.

[13] 张少华,陈治.数字经济与区域经济增长的机制识别与异质性研究[J].统计与信息论坛,2021,36(11):14-27.

[14] 廖信林,曹欣宇,吴友群,等.数字经济对劳动收入份额的影响——基于长三角城市群的实证研究[J].华东经济管理,2023,37(3):31-39.

[15] 庞婉玉,朱金鹤.数字经济发展是否有助于区域共同富裕水平的提升——基于“宽带中国”战略试点的准自然实验[J].阅江学刊,2023,15(6):110-123,172.

[16] 朱太辉,林思涵,张晓晨.数字经济时代平台企业如何促进共同富裕[J].金融经济学研究,2022,37(1):181-192.

[17] 刘诚.数字经济与共同富裕:基于收入分配的理论分析[J].财经问题研究,2022(4):25-35.

[18] 陈新.马克思主义财富观下的共同富裕:现实图景及实践路径——兼论对福利政治的超越[J].浙江社会科学,2021(8):4-10,156.

[19] 李逸飞,王盈斐.迈向共同富裕视角下中国中等收入群体收入结构研究[J].金融经济学研究,2022,37(1):88-100.

[20] 万海远,陈基平.共同富裕的理论内涵与量化方法[J].财贸经济,2021,42(12):18-33.

[21] 陈丽君,郁建兴,徐铱娜.共同富裕指数模型的构建[J].治理研究,2021,37(4):5-16.

[22] 孙豪,曹肖烨.中国省域共同富裕的测度与评价[J].浙江社会科学,2022(6):4-18,155.

[23] 夏杰长,刘诚.数字经济赋能共同富裕:作用路径与政策设计[J].经济与管理研究,2021,42(9):3-13.

[24] 师博,胡西娟.高质量发展视域下数字经济推进共同富裕的机制与路径[J].改革,2022(8):76-86.

[25] 钱力,金雨婷.数字经济对共同富裕的影响研究——基于面板回归模型的实证分析[J].中国石油大学学报(社会科学版),2024,40(3):87-93.

[26] 周芸帆,邓淑华.数字经济、要素市场化配置与共同富裕[J].技术经济与管理研究,2023(9):1-6.

[27] 汤云凯,邓汉慧.数字经济对共同富裕的影响效果及作用机制检验[J].统计与决策,2023,39(18):11-15.

[28] 刘晓宇,刘长君.数字经济、商贸流通效率对共同富裕的影响和空间溢出效应[J].商业经济研究,2023(15):23-26.

[29] 王玉洁,彭迪云,赵送琴.数字经济发展对共同富裕的影响——基于空间溢出效应的实证分析[J].企业经济,2023,42(2):28-39.

[30] 钟若愚,曾洁华.数字经济对居民消费的影响研究——基于空间杜宾模型的实证分析[J].经济问题探索,2022(3):31-43.

[31] 陈梦根,周元任.数字经济、分享发展与共同富裕[J].数量经济技术经济研究,2023,40(10):5-26.

[32] 李实.共同富裕的目标和实现路径选择[J].经济研究,2021,56(11):4-13.

[33] 刘培林,钱滔,黄先海,等.共同富裕的内涵、实现路径与测度方法[J].管理世界,2021,37(8):117-129.

[34] 张英浩,汪明峰,刘婷婷.数字经济对中国经济高质量发展的空间效应与影响路径[J].地理研究,2022,41(7):1826-1844.

[35] 赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[36] 黄群慧,余泳泽,张松林.互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J].中国工业经济,2019(8):5-23.

[37] 陈贵富,韩静,韩恺明.城市数字经济发展、技能偏向型技术进步与劳动力不充分就业[J].中国工业经济,2022(8):118-136.

[38] 丁煜,陶长琪.创新要素配置与数字经济耦合协调发展的时空特征及动态演进[J].统计与信息论坛,2023,38(11):47-61.

[39] 刘晓辉,任群罗.创新要素配置对绿色创新链升级的影响效应研究[J/OL].科技进步与对策:1-10[2023-11-11].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20230808.1608.006.html.

[40] 边作为.中国创新要素配置水平的测度及区域差异分析[J].技术经济与管理研究,2023(4):38-43.

[41] 高晓燕,向念.数字经济时代中国共同富裕影响因素组态研究[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2023,25(5):478-487.

[42] 徐志向,丁任重.新时代中国省际经济发展质量的测度、预判与路径选择[J].政治经济学评论,2019,10(1):172-194.

[43] 杨丽,孙之淳.基于熵值法的西部新型城镇化发展水平测评[J].经济问题,2015(3):115-119.

[44] 唐要家,王钰,唐春晖.数字经济、市场结构与创新绩效[J].中国工业经济,2022(10):62-80.

[45] 戴魁早,黄姿,王思曼.数字经济促进了中国服务业结构升级吗?[J].数量经济技术经济研究,2023,40(2):90-112.

[46] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[47] HANSEN B E.Threshold effects in non-dynamic panels:estimation,testing,and inference[J].Journal of Econometrics,1999,93(2):345-368.

Digital Economy,Innovation Factor Allocation and Common Prosperity

—Based on Empirical Evidence from 41 Cities in Yangtze River Delta

YANG Lijuan HAN Juanxia

(School of Economics,Lanzhou University,Lanzhou 730000,Gansu,China)

Abstract:The digital economy is an important tool for achieving common prosperity for all the people in the new stage of development. The article integrated the digital economy,innovation factor allocation and common prosperity into a unified analytical framework,and analyzed the significant impact of the digital economy on common prosperity based on the empirical data of 41 cities in the Yangtze River Delta region from 2014 to 2021. The study finds that the digital economy significantly contributes to the common prosperity,and the conclusion still holds after the endogeneity treatment and the robustness test of“Broadband China”as an exogenous shock policy,and that the allocation of innovation factors is an important mechanism for the digital economy to drive the common prosperity. Heterogeneity analyses show that the digital economy has a stronger impact on developed regions,regions with high levels of digital economy development,and cities with higher levels of common prosperity. The impact of digital economy on common prosperity has the threshold effect and positive spatial spillover effect. Therefore,it is necessary to rationally develop the digital economy,optimize the allocation mechanism of innovative factors,and formulate differentiated digital economy development strategies,so as to provide impetus for accelerating the realization of the goal of common prosperity.

Key words:digital economy; innovation factor allocation; common prosperity; Yangtze River delta region