秦汉廷史考论

关键词:廷史;廷尉史;廷尉;治狱属吏

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2024.04.007

汉宣帝即位之初,廷史路温舒上《尚德缓刑书》,针砭治狱之吏的流毒:“上下相驱,以刻为明……媮为一切,不顾国患,此世之大贼也。”1对此奏疏,史载“上深愍焉”,宣帝于是下诏(以下称《置廷平诏》):“间者吏用法,巧文寖深,是朕之不德也。夫决狱不当,使有罪兴邪,不辜蒙戮,父子悲恨,朕甚伤之。今遣廷史与郡鞠(鞫)狱,任轻禄薄,其为置廷平,秩六百石,员四人。其务平之,以称朕意。”2

诏书反映出廷史有权“与郡鞫狱”,且被定性为“任轻禄薄”。但是,随着张家山336号汉墓竹简等简牍材料的问世,笔者发现秦汉时期的廷史是动态变化的:一方面其职能不仅限于“与郡鞠(鞫)狱”;另一方面“任轻禄薄”的评价也无法涵盖各个时段的状况。

此外,传世文献中廷史常与“廷尉史”混用,如淳注“廷史,廷尉史也”,3认为二者异名同实。基于这种理解,前贤时彦往往模糊化处理它们的差异,且主要选用“廷尉史”一名展开研究,取得了一系列有益的成果。4但是,过往学界通常以廷尉为主体,仅是从属吏的角度提及廷史,同时官名的莫衷一是也不是偶然,需仔细甄别廷史与廷尉史的异同。作为一个独立的职官,廷史显然没有得到足够的重视,仍存在官名混乱、秩级不详、职掌不确等悬而未决的问题。

更重要的是,廷史代表中央廷尉府,与郡、县两级官府的卒史、狱史共同构成了一个较为完整的自中央到基层的治狱属吏体系。他们虽然不具有审判权,但所承担的诸如调查、取证等看似琐碎的工作却是案件判决的重要依据。换言之,廷史等治狱属吏的履职情况影响着秦汉国家的司法运行。鉴于此,有必要依托新出简牍材料系统考察廷史一职。1

一、廷史其职:官名、沿革与秩级

若想进一步了解廷史,首先需要明确其官名。廷史与廷尉史历来混用,传统观点认为二者是同一职官的不同名称,故基本不加分辨,但它们其实存在时代上的差异。为直观起见,笔者汇总了《史记》《汉书》中关于廷史和廷尉史的记载并制作成表一。

通过表一可知以下信息。第一,不论是《史记》,还是《汉书》,在选用官名时都没有统一标准。如《史记·儒林列传》记载兒宽“补廷尉史”,《酷吏列传》又多用廷史;《汉书·刑法志》中尚称路温舒官名为廷史,而到了《路温舒传》中则改曰廷尉史。第二,对比两部史书,在相同的史事中,廷史、廷尉史的用法却大相径庭,仅博士弟子“补廷尉史”一致。其中又以杜周事迹最为特殊,不仅两部史书所用官名各异,《史记·酷吏列传》和《汉书·杜周传》甚至在同一卷中同时出现了廷史、廷尉史两种称呼。第三,在使用频次方面,《史记》惯用“廷史”(7例中占4例),《汉书》多见“廷尉史”(12例中占8例)。

相比之下,简牍文献则不存在类似问题,均使用“廷史”而未见“廷尉史”。类似的书写方式还有睡虎地秦简中的“郡守为廷”2“廷行事”,3以及张家山汉简《奏谳书》中的“廷报”,例如:

疑毋忧罪,它县论。敢(谳)(简6)之。谒报。署狱史曹发。·吏当:毋忧当要(腰)斩,或曰不当论。·廷报:当要(腰)斩。(简7) 4

整理者认为“廷”指廷尉,“廷报”即廷尉府对奏谳的回报。《汉书·刑法志》载:“狱之疑者,吏或不敢决……所不能决者,皆移廷尉,廷尉亦当报之。”5又《续汉书·百官志》云:“(廷尉)掌平狱,奏当所应。凡郡国谳疑罪,皆处当以报。”6均与“廷报”的程序相吻合,“廷”指廷尉无误,另可知“廷报”制度一直延续到东汉都没有发生太大变化。诸如此类记载,证明廷尉在行政文书中一般可直接称“廷”。

至于正史之中廷史官名的用法为何如此混乱,主要与秦汉时期的数次官制改革有关,“秦兼天下,建皇帝之号,立百官之职。汉因循而不革……其后颇有所改”。1受此影响,廷史随长官廷尉的沿革发生过一些变动。《汉书·百官公卿表》记载:“廷尉,秦官……景帝中六年更名大理,武帝建元四年复为廷尉。”2汉王朝平定吴楚七国之乱后着手调整官制,3先是于景帝中五年(前145)“令诸侯王不得复治国,天子为置吏,改丞相曰相,省御史大夫、廷尉”,4裁汰了诸侯国的廷尉,又在中六年(前144)改“廷尉”为“大理”。至汉武帝建元四年(前137)复置廷尉,“廷尉史”始见于史籍,但并非官方称呼,如《置廷平诏》中就仍用“廷史”,汉哀帝建平二年(前5)论处王勋的罪状时还有一项“骂廷史”。5

若再与简牍材料加以对读,不难看出上迄秦王政二十二年(前225),岳麓秦简《为狱等状四种》“学为伪书案”中就已出现廷史;6下至汉宣帝黄龙元年(前49),悬泉汉简记录“给事廷史刑寿为诏狱”。7可见,廷史的使用不仅早于廷尉史,而且至少在秦及西汉,廷史都是书于竹帛的正式官名。

反观“廷尉史”,在很长一段时间内都没有被官方采用。尤其需要注意的是,司马贞在《史记·酷吏列传》“乃请博士弟子治尚书、春秋补廷尉史”下注“廷史,廷尉之吏也”,8故《史记》此处可能原本就写作“廷史”,在版本流传的过程中被改为“廷尉史”而出现官名混用的情况。而班固著《汉书》时显然是有意改动。在表一所见《汉书》与《史记》相同的记事中,班氏基本都将“廷史”替换为“廷尉史”(除杜周一例,或为疏漏)。其他使用“廷史”的三处分别是《汉书·刑法志》中的“廷史路温舒上疏”“今遣廷史与郡鞠(鞫)狱”和《外戚恩泽侯表》中的王勋“坐选举不以实,骂廷史,大不敬,免”,均事关重大,当是直接依据诏令原文摘录。“廷平”的书写方式可作旁证,《汉书·刑法志》载汉宣帝诏书为“其为置廷平”,但在《宣帝纪》中却被转述为“初置廷尉平四人”。9可见班固既部分保留了原始档案文书所载的“廷史”“廷平”,又不再把廷尉省称为“廷”,改写为“廷尉史”“廷尉平”,进而影响到后世史家。10

汉哀帝元寿二年(前1),廷尉再次被更名为大理,而“廷尉史”的普遍使用,恰恰也是东汉朝廷恢复廷尉以后的事。11由此,廷史、廷尉史的时代差异,在其职官的沿革中被充分体现出来。

关于廷史的秩级,安作璋、熊铁基认为廷尉史与御史中丞从事一起治反者狱,故廷尉史、御史中丞从事的地位大体相当,12遗憾的是后者已不可考,无从对比。《汉官》记载:“廷尉员吏百四十人,其十一人四科,十六人二百石廷吏。”13《通典》《文献通考》亦曰廷史秩级为二百石,14然皆不知所据。幸得《汉律十六章·朝律》提供了关于该问题的新线索:

丞相立东方,西面。吏二千石次,大(太)中大夫次,诸侯丞相次,诸侯吏二千石次,故二千石次,千石中大夫至六百石(简338)御史、博士、奉常次,皆北上。都官长丞五百石至三百石,丞相史、大(太)尉史、廷史、卒史陪立千石以下后,北上。(简339)1

在岁朝仪式上,廷史与丞相史、太尉史等属吏处于同一等级,说明他们的秩级相差不远,大致都在三百石至五百石之间,与传世文献二百石的数字相左,但也不能就此推翻传世文献。汉末应劭曾为《汉官》作注,故其成书年代应不晚于东汉,相关记载还是可信的。

事实上,秦汉时期属吏的秩级并非一成不变。《汉旧仪》云:“汉初置相国史,秩五百石,后罢,并为丞相史。”2又云:“武帝元狩六年,丞相吏员三百八十二人:史二十人,秩四百石,少史八十人,秩三百石。”3汉初丞相史秩五百石,符合《朝律》的秩级区间。武帝元狩六年(前117)时,下调至四百石。廷史的秩级应当同样是动态变化的,有一个下调的过程,4汉初至少有三百石。经长期发展,尤其是《置廷平诏》颁布之后,廷史逐渐边缘化,最终秩级降为二百石并被文献记录下来。

二、主要职能:参与廷议、与郡鞫狱、监察地方

《置廷平诏》以“任轻禄薄”定性廷史,若与秩六百石的廷平相比,“禄薄”是相对客观的。但是,“任轻”的评价恐有待商榷。安作璋、熊铁基提到廷史可以决狱、治狱,5闫强乐认为其还需为长官整理文书、判定案件适用的律令、参与诏狱审理。6然相关研究基本都依据传世文献进行归纳总结,除此之外,新出简牍材料反映出廷史还有其他几项重要职能,在司法运行中扮演着不可或缺的角色。

1.参与廷议

廷史作为廷尉的史职属吏,需协助长官处理公务。《汉书·刑法志》引汉高祖七年(前200)诏书中记述了廷尉的职责:“高皇帝七年,制诏御史:‘……自今以来,县道官狱疑者,各谳所属二千石官,二千石官以其罪名当报之。所不能决者,皆移廷尉,廷尉亦当报之。廷尉所不能决,谨具为奏,傅所当比律令以闻。’”7

各县道官府难以判决的疑狱,需要向所属的二千石长官上谳。二千石长官都无法决断的案件,就移交廷尉。廷尉即便无法裁断,也要在上呈皇帝时附上判决意见和适用律令,可见司法工作之繁重。8为妥善处理疑狱,廷尉府往往以“廷议”的方式商讨,廷史也会参与进来。如《奏谳书》案例二十一:

今杜女子甲夫公士丁疾死,丧棺在堂上,未葬,与丁母素夜丧,环棺而哭。甲与男子(简183)丙偕之棺后内中和奸。明旦,素告甲吏,吏捕得甲,疑甲罪。廷尉、正始、监弘、廷史武等卅人议当(简184)之……捕者虽弗案校上,甲当完为舂,告杜论甲。(简188)

今廷史申(徭)使而后来,非廷尉当,议曰:当非是……曰:廷尉、史议皆以欺死父罪轻于侵欺生父,侵生夫罪(简194)重于侵欺死夫,今甲夫死□□□夫,与男子奸棺丧旁,捕者弗案校上,独完为舂,不亦重(简195)虖(乎)?等曰:诚失之。(简196)1

女子甲的丈夫丁因疾病死亡,甲为丁守孝时与男子丙和奸,被丁母素发现后报官。本案发生的时间为秦代,2杜县县廷因“疑甲罪”而上谳,廷尉及其下属官吏廷尉正、廷尉监以及廷史等30人经过廷议,判决女子甲完为舂。

廷史申因徭使晚归,但在返回后依然能够知悉案情并提出异议,甚至可以直接反驳长官,最终使包括廷尉在内的众人承认“诚失之”,可见廷史的意见在审判中发挥着不可忽视的作用。此外,本案中廷史得以与廷尉和廷尉正、监等主要属官同时出现,联系到廷史申错过廷议后的言行,说明秦代的廷史不同于一般掾史小吏,在廷尉府中拥有一定的地位。

之所以要以廷议的方式群策群力地治狱,是因为廷尉的审判意见至关重要,甚至会被制定为“廷行事”以供地方在断狱时援引。诚如张释之所言:“廷尉,天下之平也,一倾而天下用法皆为轻重,民安所措其手足?”3故参与廷议、表决疑狱正是廷史最基本的职能,进而促使廷尉府对疑狱的量刑定罪更加合理。

2.与郡鞫狱

《置廷平诏》中明确提到“今遣廷史与郡鞠(鞫)狱”,说明廷史的工作地点不局限于廷尉府,还需到地方协助鞫狱。《奏谳书》案例二十一中的廷史申“徭使而后来”,很可能就是因这种公务派遣而错过廷议。在此前公布的岳麓秦简中,部分与县衙公务有关的律令屡次提及廷史、假廷史:

(1)●令曰:叚(假)廷史、廷史、卒史覆狱乘倳(使)马└,及乘马有物故不备,若益骖驷者└。议:令得与书史、仆、走乘,毋得(简1924)骖乘└。它执灋官得乘倳(使)马覆狱、行县官及它县官事者比。·内史旁金布令第乙九(简1920) 4

(2)●令曰:叚(假)廷史、诸倳(使)有县官事给殹(也),其出县畍(界)者,令乘倳(使)马,它有等殹(也)。卒史、属、尉佐(简1917)乘比叚(假)廷史、卒史覆狱乘倳(使)马者,它有等比。·内史旁金布令第乙十八(简1899) 5

(3)●令曰:有发(徭)事(使),为官狱史者,大县必遣其治狱㝡(最)久者,县四人,小县及都官各二人,乃遣其余,令到已前(简1885)发(?)者,令卒其事,遣诣其县官,以攻(功)劳次除以为叚(假)廷史、叚(假)卒史、叚(假)属者,不用此令。·县盈万户以上为(简1886)【大】,不盈万以下为小。·迁吏归吏群除令丁廿八(简1904) 6

令(1)规定假廷史、廷史、卒史覆狱时的出行规格为“使马”,但如果所乘马匹因物故缺失,可乘“骖驷”。后经朝廷讨论,认为他们应与书史、仆、走同乘使马,不可骖乘。令(2)规定假廷史和各类办事人员如有县衙公务要离开本县,应乘“使马”。令(3)要求各县在遇有上级长官征选狱史协助办案的徭使时,要派遣治狱最久、经验最丰富的人负责,大县派4人,小县与都官派2人。而积累功劳以次第被任命为假廷史、假卒史和假属者不用此令,也就是不占用大县4人、小县与都官各2人的员额,可在此基础上加派。

通过这组秦令,可见廷史“与郡鞫狱”时不是简单地在郡治停留,还要深入到郡所辖各县内考察。其中令(1)(2)旨在规范官吏在县内“覆狱”时的出行规格。杨振红、王安宇已经注意到,覆狱不单单指重审,而是上级机关主理或上级机关指定的机构、使者主理的诉讼审判,程序包括立案、侦查、审判、复核、监督等环节,1基本涵盖了司法工作的方方面面。若此,足见廷史、卒史等在县内的职权范围之广。

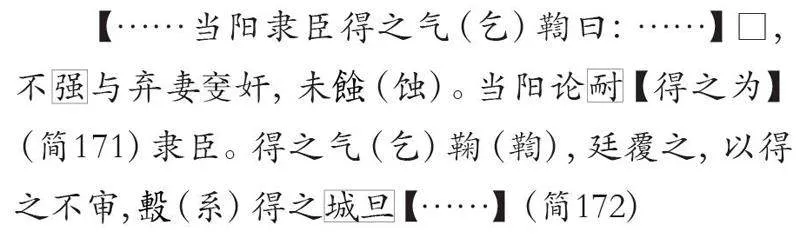

在律令文本之外,从秦南郡的“得之强与弃妻奸案”还可管窥廷史协理县廷司法的实践:

●覆视其狱:告:为得之妻而弃。晦逢得之,得之捽偃,欲与奸。弗听,有(又)殴 。●【言如告。】(简173)得之曰:捽揠(偃),欲与奸。它如。●其鞠(鞫)曰:得之强与人奸,未(蚀)。审。丞论耐得之为隶臣。(简174)

●元年四月,得之气(乞)鞫曰:和与卧,不奸。●廷史赐等覆之:●曰:得之(㕃)、欲与奸。弗听,捽搒殴。它如故狱。(简175)

●得之攺(改)曰:欲强与奸,未(蚀)。它如。●其鞫曰:得之殴(㕃),欲强与奸,未(蚀)。气(乞)鞫不审。审。(简176)

●廷报之:(系)得之城旦六岁。(简177)2

得之因强奸其弃妻,当阳县廷初审判决他耐为隶臣。后得之乞鞫,由廷史赐等主审。经查,赐等认为得之罪证确凿,他的乞鞫不符实际,故又罪加一等,上奏后得到廷报:“系得之城旦六岁。”

但是,结合《汉书·刑法志》引汉高祖七年诏书,以及《二年律令·具律》规定的程序:

气(乞)鞫者各辞在所县道,县道官令、长、丞谨听,书其气(乞)鞫,上狱属所二千石官,二千石官令都吏覆之。(简116)3

当阳县隶臣得之的初次乞鞫,依律本应移交至南郡郡府,却为何直接由廷史代表最高司法机关审判?从文书中不难看出,廷史赐在覆狱时可以直接审讯犯人,并取得供词,与仅凭阅览案件卷宗的办案模式截然不同,正说明廷史赐等彼时就在当阳县。同时,前已明确“廷报”指廷尉府的回报,那么二审判决是由廷尉府下达的,廷史在本案中主要负责调查、取证、审讯等工作,并上奏案件信息。因此,这种看似越级司法的现象,其实是廷尉通过派遣廷史协理县衙覆狱的形式,暂时接替郡二千石长官行使司法权。

岳麓秦简《为狱等状四种》“学为伪书案”同样能看到廷史至郡县履职的踪迹:

四月乙丑,丞矰曰:君子子癸诣私(简210)书矰所,自谓冯将军毋择子,与舍人来田南阳。毋择【□□□叚(假)钱二】(简211)万及(种)食胡阳,以田。发书,书类伪。(系)官,有(又)挢(矫)为私书,诣【□□□□。】(简212)即狱治求请(情)……

●视癸私书,曰:五大夫冯毋择敢多问胡阳丞主。闻南阳(简215)地利田,令为公产。臣老,癸与人出田,不齎钱、(种)。(愿)丞主叚(假)钱二万貣(贷)、(简216)食支卒岁。稼孰(熟)倍赏(偿)。勿环(还)!环(还)之,毋择不得为丞主臣走。丞主与胡(简217)阳公共忧毋择,为报。敢以闻。寄封廷史利。

●今(简222)□召舍人兴来智(?知)【癸,癸攺(改)】曰:君子子,定名学,居新壄(野)。非五大夫冯将军毋择子(简223)殹(?也)。学学史,有私印,章(?)曰(?)□。(简224)1

学冒充冯毋择之子癸,以冯毋择的名义伪造私信,向胡阳县官府借贷二万钱以及足够支撑一年的粮食。胡阳县丞矰启封并阅读书信后,仅是怀疑“书类伪”而暂时收系学,在此期间,学甚至可以写信自辩,可见胡阳县官吏难断真伪。伪书之所以能起到以假乱真的效果,关键在于末尾的“寄封廷史利”。整理者注“寄封”指受到委托封缄书信,2陶安持相同意见,3但事实恐非如此。首先,“封”当与“传”相关,睡虎地秦简《法律答问》记载:

“发伪书,弗智(知),赀二甲。”今咸阳发伪传,弗智(知),即复封传它县,它县亦传其县次,到关而得,今当独咸阳坐以赀,且它(简57)县当尽赀?咸阳及它县发弗智(知)者当皆赀。(简58)4

从“发伪传”“复封”“传其县次”来看,在传信运行的过程中,沿途官署需拆阅传信并查验真伪,确认无误后还要重新封印并继续传递,故官吏之“封”是传信具有效力的凭证。但是学所作伪书本质上是私人书信,为之加封不符合程序,因此将“寄封”解释为“委托封缄”便不够贴切。实际上,秦律对于“寄封”有专门的规定:

发(?)传,县道官令、丞、官长皆听为封,勿敢留└,倳(使)毋传及诸吏毋印者,毋敢擅寄封,不从令及(简0058) 5

县道长官应听决传信并为之加封,没有传信以及没有官印的官吏不得擅自寄封。若“毋传”,则不得“擅寄封”,显然“寄封”的前提是有传信,因此更可能是指将私信寄附于加封的传信中传递,私信的真实性也会随之提高。律令专对寄封作出规范,亦说明当时在传信中夹带私信的行为较为常见。

学在供词中承认自己学过史职文书业务且拥有私印,势必熟知“寄封”等文书传递的规章。而选择廷史寄封,一方面是因为廷史隶属中央廷尉府,“冯毋择”在朝中能够接触到;另一方面,廷史代表廷尉至郡县执行公务时捎带私信,符合情理,反映出廷史奉使地方已成为常态。这样看来,此举可谓精明,使胡阳县官吏一时无所适从。

西北汉简中也有廷史出巡的身影:

黄龙元年四月壬申,给事廷史刑寿为诏狱,有遝捕弘农、河东、上党、云中、北地、安定、金城、张掖、酒泉、敦煌郡,为驾一封轺传。外二百卅七。御史大夫万年谓胃成:以次为驾,当舍传舍,如律令。(Ⅱ0114③:447) 6

黄龙元年,参与诏狱审理的给事廷史至弘农、敦煌等十郡开展问讯、审查等工作。肩水金关汉简中保留了当地官府为廷史提供口粮的记录,亦是汉代廷史在边郡活动的实证:

出粟小石八石,以食廷史石(73EJT10:168) 7

总之,派遣廷史“与郡鞫狱”不仅是必要的,也是有效的。廷尉府如果一味地依赖奏谳文书了解案情,遇到以下瞒上等情况也难以规避。而派出廷史协助地方司法,有利于更客观地了解案情,在一定程度上减少冤假错案,遏制弄虚作假的现象。

3.监察郡县

岳麓秦简《质日》中的“三十四年质日”(前213)出现了“戊辰(五月四日)腾与廷史”8“癸巳(五月二十九日)廷史行行南”9“壬寅(六月九日)廷史行北”10等记载。《质日》的性质为私人日志,1那么其中“南”“北”等方位是以记事主体所在地为中心的,如此一来不仅进一步提供了廷史在郡县活动的证据,还说明其方式为“行南行北”。

“三十四年质日”还记录了“辛巳(五月十七日)监公亡”,2《史记集解》引《汉书音义》:“监,御史监郡者;公,名。”司马贞按:“泗川监名平,则平是名,公为相尊之称也。”3故监公指郡监御史。此后,“戊辰腾与廷史”,廷史于五月四日抵达南郡。游逸飞认为两个事件之间可能存在关联,廷史癸巳(五月二十九日)行南、壬寅(六月九日)行北的重要目的之一就是逐捕逃亡的郡监御史,并提出秦中央原遣御史监郡,在固定为郡监后,中央需另遣包括廷史在内的特使行使监察权。4可备一说。

至西汉中期,官僚系统内存在不少执法严苛的狱吏,衍生出一系列社会问题,故汉宣帝选择以司法系统为切入点开始整顿吏治。5宣帝先是颁布《置廷平诏》,以秩级更高的廷平与郡鞫狱,扩大了廷尉府监察地方司法的权力;接着于五凤四年(前54)诏令“复遣丞相、御史掾二十四人循行天下,举冤狱,察擅为苛禁深刻不改者”。6中央各官署派遣属吏巡视并举劾冤狱、纠察酷吏,既有利于改善司法环境、缓和社会矛盾,还能借此对地方官吏形成有效监督,是监察制度的重要补充。不同之处在于,廷尉府前后专设廷史、廷平负责巡视工作,已成定制,而非差遣。

建平二年(前5),邛城侯王勋的罪状中有一条“骂廷史”,7说明廷史即使秩级不高,但他们作为朝廷的使者,代表中央权威,不可轻易冒犯。又因“与郡鞫狱”的特性,廷史在办理差事的同时难免会注意到巡行之处的治理情况,并在返回中央述职时转达,从而成为一条下情上达的有效路径。对于地方官吏来说,这些信息关乎他们的政绩与考核,也就能够解释为何廷史的行程会被重视而如此频繁地见诸《质日》。

三、廷史参与构建的治狱属吏体系

基于“与郡鞫狱”等职能,廷史如同纽带一样将秦汉中央与地方的司法刑狱事务联结在一起,廷尉府亦可凭借廷史开展对地方司法的指导和监察。然而过去学界多聚焦于秦汉基层社会的司法运行,较少联系到中央层面。8新出简牍文献揭示出廷史与郡府的治狱卒史(以下简称卒史)、9县衙的狱史同属司法刑狱系统,在职能设计和迁转路径等方面存在密切的联系。

1.治狱属吏的职能设计

廷史、卒史、狱史均拥有治狱职能,《为狱等状四种》和《奏谳书》等法律文书中不乏他们侦办案件的记录。除此之外,卒史更是在司法实践中表现出与廷史高度的相似性,如张家山汉简《奏谳书》案例十八:

●南郡卒史盖庐、挚、朔,叚(假)卒史瞗复攸㢑等狱簿(简124)

御史书以廿七年二月壬辰到南郡守府,即下,甲午到盖庐等治所,其壬寅挚益从治,上治(简125)它狱。·四月辛卯瞗有论去。五月庚午朔益从治,盖庐有资(赀)去。八月庚子朔论去。尽廿八年九月甲午已。(简126)凡四百六十九日。朔病六十二日,行道六十日,乘恒马及船行五千一百六里,(率)之,日行八十五里,(简127)畸(奇)六里不(率)。除弦(元)、伏不治,它狱四百九日,定治十八日。(简128)

·御史下书别居它笥。·今复之:㢑曰:初视事,苍梧守竃、尉徒唯谓㢑:利乡反,(简129)新黔首往(击),去北当捕治者多,皆未得,其事甚害难,恐为败。㢑视狱留,以问狱史氏,氏曰:(简130)苍梧县反者,御史恒令南郡复。义等战死,新黔首恐,操起叚(假)兵匿山中,诱召稍(简131)来,皆榣(摇)恐,畏其大不安,有须南郡复者即来捕。义等将吏卒(击)反盗,弗先候视,(简132)为惊败,义等罪也,上书言财(裁)新黔首罪。它如书。

竃、徒唯曰:教谓㢑新黔当捕者不得,(简133)勉力善(缮)备,弗谓害难恐为败。唯谓㢑久矣,忘弗识。它如㢑。(简134)1

秦始皇二十七年(前220),御史下达文书委托南郡卒史赴苍梧郡覆审攸县县令㢑的职务犯罪案。通过分析案情,可得以下3点关键信息:

其一,攸县属苍梧郡,但本案由南郡卒史覆审。此外,攸县狱史氏的供词中频频提到“南郡复”,可知苍梧郡辖县的反叛事件也由南郡负责审理,不仅说明卒史与廷史一样需至基层覆狱,还在一定程度上表现出异地办案的司法原则。本案牵连到苍梧郡守等高官,郡守竃等曾告诫㢑攸县利乡反狱“害难恐为败”,如果处理不好会酿成灾祸。但后来南郡卒史审讯时,竃等又矢口否此事,以“㢑久矣,忘弗识”的说辞将责任推卸给㢑。可想而知,若本案由苍梧郡内部审理,则难以防范上级以下属顶罪或官官相护等情况。故《二年律令·具律》规定:“都吏所覆治,廷及郡各移旁近郡,御史、丞相所覆治移廷。”2旨在督促各级官署之间相互监察、制约。而廷史“与郡鞫狱”本质上也是异地办案的手段之一,廷尉府借助廷史可以将司法权力延伸至郡县。此举有利于在一定程度上遏制地方官吏结党营私、对抗中央的隐患。

其二,文书中出现了“假卒史”,在上揭一组岳麓秦简所载的涉及县道官府的秦令中,亦有“假廷史”“假卒史”。学界较一致地认为“假吏”是相对于“真吏”的概念,临时代行真吏职权。3张家山336号汉墓竹简《功令》记载:

议:二千石官、县道毋得除叚(假)廷史、卒史、属尉佐、令史、官佐史……将转输粟、刍稾,奠(真)吏不足及军屯不用此令。(简69)御史、丞相前令所置守、叚(假)吏皆上功劳,与其所守、叚(假)、真官通课。(简70)1

二千石官府及县道不得任命假廷史等职官,若遇转输粟、刍稿类物资,真吏不足以及军屯等情形,不用此令。御史、丞相此前所置的守吏、假吏都需上报功劳,与真官一同考课。也就是说,除特定情况之外,假廷史一般只能由御史、丞相这类中央高级官员任命。然《二年律令·具律》云:

县道官守丞毋得断狱及(谳)。相国、御史及二千石官所置守、叚(假)吏,若丞缺,令一尉为守丞,皆得断狱、(谳)。(简102)2

二千石官府原是有任命守、假吏的权力的,且这些守吏和假吏还可以断狱及谳,唯独假廷史的选任方式有别,足见廷史的特殊性。

另外,假卒史与卒史同时存在,说明假吏与真吏并不冲突。陈治国据此认为本案已有卒史,无需另设代理,“假卒史”应是卒史的助手,3其说有待商榷。首先,任命假吏是特殊情况下的权宜之计,尤其是廷史、卒史作为上级官府属吏并非常驻于县道,需另设假吏协助其办公。其次,据里耶秦简9-2283:“廿七年二月丙子朔庚寅,洞庭守礼谓县啬夫、卒史嘉、叚(假)卒史榖、属尉。”4洞庭郡守需分别移书县啬夫与卒史、假卒史,若假卒史仅是助手,则不必大费周章地专门移书。文书中的职务排序也可见县廷长官与卒史、假卒史的级别高低。故此处还是将“假卒史”理解为一个专门的职官更为恰当,同理,“假廷史”亦然。

其三,卑秩的卒史有权主审高秩的县长官,体现出内外相制、大小相维的制度设计。此外,盖庐等在南郡执行公务期间,用于审理㢑的职务犯罪案时间总计仅有18日,其余449日都在处理当地其他的案件,深入参与到县级司法刑狱工作之中。类似地,廷史以中央低秩属吏的身份“与郡鞫狱”,亦可直接审理案件。

里耶秦简中一件与公船有关的案件可供参照:

廿六年八月庚戌朔丙子,司空守樛敢言:前日言竞陵汉阴狼假迁陵公船一,袤三丈三尺,名曰□,Ⅰ以求故荆积瓦。未归船。狼属司马昌官。谒告昌官,令狼归船。报曰:狼有逮在覆狱己卒史Ⅱ衰、义所。今写校券一牒上,谒言己卒史衰、义所,问狼船存所。其亡之,为责券移迁陵,弗□□属。Ⅲ谒报。敢言之。/【九】月庚辰,迁陵守丞敦狐却之:司空自以二月叚(假)狼船,何故弗蚤辟□,今而Ⅳ誧(甫)曰谒问覆狱卒史衰、义。衰、义事已,不智(知)所居,其听书从事。/㢜手。即令走□行司空。Ⅴ(简8-135)

月戊寅走己巳以来。/㢜半。□手。(简8-135背)5

狼借用迁陵县公船未归还,司空守樛请示司马昌官令狼归还公船,却得到了他被羁押在覆狱卒史衰、义处的回复,因而又转问迁陵县,迁陵守丞敦狐反问狼在二月借船,为何不早调查,并说衰、义已完成公务,目前不知所在。卒史覆狱时的情形与廷史“行南行北”相似,不局限于某个县道,即使是县长官也难以掌握行踪。而陈剑将“己卒史”改释为“巴卒史”,即巴郡卒史。6此说若成立,则巴郡卒史在洞庭郡所辖县内逮捕狼,又印证了异地办案的司法原则。

廷史、卒史常在律令中并列出现,都会前往县道履职并受相同律令的约束,且都设假职。同时,在司法实践中,廷史与卒史行使职权的逻辑十分近似,分别代表中央、郡府节制基层司法。因此,二者可互参互鉴。

2.治狱属吏的迁转路径

秦汉时期的治狱属吏有既定的迁转路径,学界在讨论基层官吏的升黜时多有旁及。1《为狱等状四种》“盗杀安、宜等案”中有如下记载:

今狱史触、彭沮、衷得微难狱,磔辠(罪)(简168)一人。为奏十六牒,上。触为令史廿二岁,年卌三;彭沮、衷劳、年中令。皆请(清)絜(洁),毋(无)害,敦嗀(愨),守吏(事),心平端礼。任谒(简169)课以补卒史,劝它吏。敢言之。(简170)2

与之相似的是,《奏谳书》案例二十二亦载:

今狱史举得微(简227)难狱,为奏廿二牒。举闾毋害,谦(廉)絜(洁)敦(愨),守吏也,平端。谒以补卒史)劝它吏。敢言之。(简228)3

县廷狱史如有侦破微难狱等功劳,县长官在上奏案情时会举荐其担任卒史。也就是说,至郡府担任卒史是狱史的重要升迁去向。《功令》进一步揭示了卒史的迁转方向:

议:属尉佐有秩、斗食啬夫、狱史、令史当治狱三岁以上,年卌五以下至卅,欲〈试〉二千石官,县道(简59)官遣诣廷,廷以大狱、狱计、奏(谳)、律令有罪名者,〈试〉之,并以廷史、郡治狱卒史员(率)十人而取〈试〉高者(简60)二人,上御史,以补郡二千石官治狱卒史。廷史缺,以治狱卒史上苐(第)补。所上毕,已用,御史告廷,〈试〉以为(简61)常。廷为〈试〉者,会日以道里计遣,勿令豫(预)先到长安。吏(应)令亦得会〈试〉。(简62)4

治狱三年以上且符合年龄标准的狱史、令史等小吏,若想至二千石官府参加考试,需由县道官府上报廷尉,廷尉以大狱、狱计等科目考核,根据廷史和郡治狱卒史的员额,在每十名应试者中选取材高者二人,上奏御史后补郡府治狱卒史之缺。若廷史有缺额,则现任治狱卒史以功劳多寡的次序补缺。

这条材料一方面说明卒史有机会递补为廷史,另一方面也说明县道能力出众的狱史、令史等属吏是卒史的来源之一,治狱属吏在司法职能系统内由低向高逐级升迁。至于廷史如何迁转,尹湾汉简《东海郡下辖长吏名籍》记载:“戚丞,陈留郡宁陵丁隆,故廷史,以请诏除。”5可知被派往地方担任长吏是廷史的去向之一。

在此,我们还可以作出一种推测:假廷史、假卒史亦产生于廷尉主持的考试。上引《功令》69—70号简提到,假廷史的任命由御史、丞相等高官负责,但后者的工作如何能够细致到任命假吏?60—62号简反映出,尽管治狱属吏考核的各个环节实际上由廷尉具体负责,但最终需报送至御史,也就是说,通过选拔的卒史、廷史形式上由御史任命。那么如遇真吏满员而无法就职等情况,将考试合格者暂时任命为假吏不失为一种权变的方式。这样一来,不仅符合政务运行的实际,对应“二千石官、县道毋得除假廷史”的律令,而且正因为真吏、假吏的选拔方式相同,所以《功令》69—70号简才会规定二者一同考课。

同时,也就不难理解为何上揭秦令(3)中的假廷史、假卒史可以“不用此令”,因为其任职的前提是“治狱三岁以上,年卌五以下至卅”且参加过廷尉主持的各科考试,是协助长官治狱的最佳人选之一。

综上,廷史、卒史、狱史三级治狱属吏职能相近,并在司法刑狱系统内逐级迁转。其中又以廷史和卒史尤为相似,尽管其本身秩级较低,但他们被派出时能够借助上级对下级的权威,以覆狱为表,行监察之实,表现出以小制大、以内制外的特点。上级官府通过派遣廷史、卒史的形式,以相对低廉的行政成本,实现强化司法集权的政治目标。县道长官及狱史等治狱属吏,往往只能唯上是从,少有斡旋的余地。假吏的设置,又是派遣使者之余的重要补充。由此,廷史、卒史、狱史分别代表中央、郡府、县廷,构成了一个自上而下的治狱属吏体系,维系着秦汉时期司法系统的良性运转。

四、结语

秦汉时期,廷史等治狱属吏在司法实践中负责周密而繁杂的具体工作,很大程度上影响着案件判决,是一个不容忽视的社会群体。然而相较于卒史和狱史,有关廷史的研究略显薄弱。受官制改革等历史因素的影响,廷史曾在传世文献中出现了与“廷尉史”混用的情况。通过分析廷史自身官制的沿革,结合各类简牍文献的书写方式,可知“廷史”在秦及西汉都是书于竹帛的官方用法,而“廷尉史”晚至东汉复置廷尉后才开始被普遍使用。张家山336号汉墓竹简《汉律十六章·朝律》反映出廷史的秩级在三百至五百石之间,《汉官》等传世文献则记为二百石,二者其实并不冲突。廷史的秩级是动态变化的,总体呈下降趋势,汉初在三百石至五百石之间,后调整为二百石。

除了负责文书类事务之外,廷史还被赋予了以参与廷议、与郡鞫狱、监察郡县为主的职能,不仅有权在廷尉府的廷议上表决疑狱,而且奉使地方已成常制,是廷尉司法权力的延伸。其中“与郡鞫狱”和“监察地方”互为表里,廷史被派遣协理地方覆狱是必要且有效的,在处理积案、减少冤狱的同时亦能发挥相应的监察作用,其行程备受地方官吏的重视而频频见诸《质日》,一定程度上促进了秦汉社会的司法公正与下情上达。

廷史与郡府卒史、县廷狱史等治狱属吏在职能设计和迁转路径等方面存在密切联系,廷史、卒史在司法实践中更是能以卑秩行使足以节制地方长官的职权,体现出内外相维、大小相制的政治考量。假吏的设置也是廷史、卒史履职之外的补充制度。廷史凭借独特的职能深入参与到郡县的司法刑狱事务之中,与卒史、狱史共同构成了一个从中央到基层的治狱属吏体系,有助于我们以动态和整体的眼光考察秦汉时期的司法运行。

[作者李澄(1997年—),厦门大学历史与文化遗产学院博士研究生,福建,厦门,361005]

[收稿日期:2023年8月7日]

(责任编辑:王彦辉)