《朝鲜王朝实录》对李舜臣的历史书写

关键词:朝鲜王朝;李舜臣;《朝鲜王朝实录》;《惩毖录》;历史书写

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2024.04.014

李舜臣的民族英雄形象与相关史书的历史建构有密切关系。《宣祖实录》与《宣祖修正实录》是记载李舜臣史事最为重要的两部官修史书,但这两部文献对李舜臣的历史书写呈现出明显的差异性。目前学界已关注到《宣祖修正实录》对李舜臣的历史书写,1但尚未深入探讨两部实录中李舜臣历史形象记述的差异性。本文围绕此问题,探讨《宣祖实录》与《宣祖修正实录》对李舜臣历史书写的变化,以展现李舜臣形象是如何在实录修正过程中被重塑的,并探讨其背后的原因。

一、《宣祖实录》的编纂及其对李舜臣的历史书写

《宣祖实录》的编纂始于光海君元年(1609)七月。2由于壬辰战争前的多种文书档案皆毁于战火,《宣祖实录》初纂时,实录厅总裁官李恒福提出,史源选用应以乱后遗存的官方档案为主,“京外各衙门可考文书、诸都监誊录、《承政院日记》全数、《承传单抄册》、各年疏札及观象监各年《历年记》等”。1此外,李恒福还建议,应广搜存于民间的朝报和日录,“无论士庶,许令自纳,另议论赏”。2各级官吏的私人记录及私藏官方文件,如家藏日记和私人文集中有关时政的碑铭、疏札,以及“乱后兼春秋人员、吏曹批草、相考家藏日记”等皆被收用。3

《宣祖实录》的编纂过程坎坷,效率低下。一方面,光海君即位后,便与“大北派”合作加强王权,先后杀政敌、杀兄弟、废嫡母、交后金,“小北派”与部分“西人”被排斥,导致政局不稳,史官们无法专心于编纂工作,4导致撰修进度止步不前。光海君屡次催促:“先王《实录》修纂,一日为急,何可如是?亟令仕进本厅事,仍为分付。”5即便如此,依然有“检阅权倜……终始以病不出……待教洪敬缵、检阅申明渊等,亦连日累次牌招,皆不进”的情况。6另一方面,光海君与“大北派”也直接罢免史官。史官郑百昌拒绝为光海君寻找废母依据,以致“李恒福被劾报至,遂各罢去……百昌辞职,史官未备,久未会考”。7史官严惺也因“停举凶徒,得罪光海,史局一空”,8进而被光海君罢职。承政院为其求情,光海君大怒曰:“予为人主,一史官亦不得处置乎?政院勿为护党之言!”9之后,李尔瞻“以大提学独擅史,荐引入其党尹圣任、吴汝檼等,史局因以淆乱”。10该年十月,艺文馆云:“史局久旷,至于如此,诚前古所未有之变也。但史官俱递,又无前日被荐者。”11《宣祖实录》编纂再次陷入停滞。

《宣祖实录》的编纂看似用了7年,实则短时间内草草结束。光海君六年至七年(1614—1615),《宣祖实录》的编纂依然进展缓慢,光海君接连催促:“《实录》玩愒日甚,毕役无期。大臣另令严督,速为完了。”12实录厅也为此感到甚为无奈,“实录厅之设,今已七年,一张尚未印出,事体未安,莫甚于此”。13光海君八年(1616)十一月,《宣祖实录》终于得以完成,此时距“一张尚未印出”的1614年仅过了两年。整体上看,《宣祖实录》编纂过程较为混乱和匆忙。

李舜臣并未卷入“大北派”重视的争议史事,所以《宣祖实录》未有针对李舜臣的明显曲笔。14因《宣祖实录》编纂匆忙,未对原始史料进行足够程度的润色和加工,所以较大程度地保留了宣祖朝时政记、《承政院日记》《备边司誊录》等史料的原貌,这使《宣祖实录》对李舜臣的记载,有更为原始且多面性的体现。

《宣祖实录》涉及记述李舜臣史事的内容非常丰富、详细且庞杂,但也有一些关键史事为《宣祖实录》所失载,如鸣梁海战、露梁海战的具体过程,李舜臣在停战阶段的练兵、屯田、煮盐等。《宣祖实录》记述李舜臣史事的内容可分为以下几种主要类型。

第一,各部门的启文与宣祖的回复。司宪府与司谏院曾上报李舜臣“莅历极浅”,提拔过快会导致“官爵之猥滥”,1又因战事不利而“互相掩覆,不以实闻,反肆张皇,妄报功状”,2相关公文也“外封显有拆见之痕,而内写日月,有加画之说”等事。3备边司报告李舜臣作战的具体情况,以及论功行赏的建议,如宣祖二十五年(1592)六七月间一次战斗后,备边司认为“全罗右道水使李亿祺协同左水使李舜臣、庆尚右水使元均撞破贼船三十九只……亿祺特加论赏”。4可见并非李舜臣一人之功。备边司对李舜臣与元均的矛盾进行调和,“二人忠劳,俱足嘉尚”。5面对李、元二人的争论,宣祖多持“舜臣之罪,甚于元均”的态度,6对李舜臣较为不满。在截杀加藤清正失败后,宣祖传教于承政院,欲置李舜臣于死地:“李舜臣欺罔朝廷,无君之罪也;纵贼不讨,负国之罪也;至于夺人之功,陷人于罪,无非纵恣无忌惮之罪也。有此许多罪状,在法罔赦,当按律诛之,人臣而欺罔者,必诛不赦”。7

第二,众臣状启。时人皆认为元均与李舜臣不和,但元均状启以描述如何与李舜臣合作为主,如“臣与李舜臣,相为约束,闲山等岛结阵”之类。8李舜臣的状启多是作战计划、为自己辩白、报告明朝水师抢功的内容。其中,经过对比,战争爆发初期李舜臣所指挥的玉浦、唐浦、栗浦至闲山大捷等历次海战的过程,也来自李舜臣的状启。如闲山一战“舜臣与亿祺会于露梁,元均修缉破船七艘,先来留泊”,点明几人合作的性质,最终取得“乘锐崩之,箭丸交发,焚贼船六十三艘,余贼四百余名,弃船登陆而走”的战果。9

第三,廷议,即君臣议事的对话。其内容主要包括如何化解李舜臣与元均的矛盾、如何给未能截杀加藤清正的李舜臣定罪的讨论、如何对李舜臣等人进行历史评价等。如讨论李、元二人矛盾时,宣祖认为“舜臣初则力战,而厥后虽零贼,不勤捕捉,而且无扬兵讨贼之举,予每疑之矣”,金应南回答“将士以舜臣,从容适中云”。10李元翼认为“庆尚道诸将中,舜臣为最也”。11不同人的评价差异较大。截杀加藤清正失败后,宣祖评价“人皆谓(李舜臣)诈矣”。12柳成龙(1542—1607)辩护,称李舜臣“强毅不为人挠屈”。13李山海则翻旧账,指出“均与舜臣相约,徐徐状启云,而舜臣潜夜独为状启,以为己功”。14这些内容多数体现出宣祖对元均的偏爱与对李舜臣的猜忌,以及“西人”“北人”对李舜臣的攻击与“南人”的辩护。

《宣祖实录》的主要史源为官方资料,但因编纂过程匆忙,史官并未深度加工资料,在书中保留了相当程度的史料原貌。有关李舜臣的内容主要是档案文书与君臣对话,对有关李舜臣的战斗情况、战略布局、君臣关系、人际关系、官职升降的记载均较为详细,原始性强,史官未有意通过精练的叙事体现其形象。其中甚至包含一些对李舜臣的负面描写。

二、《宣祖修正实录》的编纂及其对李舜臣的历史书写

光海君十五年(1623)三月十三日,宣祖之孙李倧与西人发动了军事政变,驱逐光海君,李倧即位,是为仁祖,史称“仁祖反正”。从此朝鲜形成了“西人”为主和“南人”为辅的权力结构。1为加强合法性,仁祖与“西人”采取的一项重要措施就是重修宣祖朝的实录。早在仁祖元年(1623)八月十八日,李晬光等最先提出要改修《宣祖实录》,随后,徐渻附议。2他们认为:“宣祖朝实录,纂定于贼魁之手,羞辱甚矣,宜令改纂。”仁祖也认为这是“莫重之事,不可不速为之矣”。3修正的工作自仁祖十九年(1641)开始,至孝宗八年(1657)结束,历时16年方才完成。

仁祖十九年二月十五日,大提学李植上疏,正式开启了修正《宣祖实录》的帷幕。至迟在仁祖二十年(1642)五月,修正工作已经开始,以领议政金瑬为总裁官,行大司宪李植等为堂上,但实际主持修正工作的还是李植。在修正的总体计划中,李植认为应对《宣祖实录》“遍加考阅,摽纪讹误处,别成一册,送于本馆,以为修史时取考之地”,4而非重新编一部新史。李植将挑出的“讹误”编为《宣庙实录考抄》,并以此为基准进行修正。此外,“若干野史,亦得收聚”,5即利用各家私修史书,进行订补。这种方法决定了《宣祖修正实录》记事并不完整,其所有的内容,都是李植等认为有必要改写或增删的。

总体来说,《宣祖修正实录》的史源可分为两部分。第一,少量的官方史料。《宣祖实录》对“人所易知者,皆错换违悮”的部分,采取“首末源委及名臣奏疏,随所有纂录”的办法。6至于《宣祖修正实录》是否重新参考过《承政院日记》,则难以辨明,推测已经很难具备相应条件。7经过对比可以看出,《宣祖修正实录》参考《承政院日记》的部分很少。第二,大量的私人文献。选用的文献皆载于李植《泽堂先生别稿刊余》的《修史纲领》中,它们多与壬辰战争有关,包括李元翼、李恒福等大臣的日记和年谱,以及柳成龙《惩毖录》、赵庆男《赵家野史》(即《乱中杂录》)、申钦《玄翁倭志》、安邦俊《抗义新编》等私人著述,同时还涵盖宣祖时期重要人物的疏章、碑志与行状。8这些私人著作大多没有被《宣祖实录》参考,或当时根本没有问世。

仁祖二十五年(1646)六月,李植卒,修正工作暂时被搁置。孝宗即位后,众臣曾多次请求续行修正事宜。孝宗八年,孝宗“令大提学蔡后专管,而领敦宁府事金堉监修”。9正月十二日,改“纂修厅”为“实录修正厅”,重启修正工作。10在修正方法上,仍沿用李植的思路,将剩余部分“速为中草,待其考来,而填补阙朔”,11而非另起炉灶。经过9个月的编纂,即在当年的九月三十日,《宣祖修正实录》洗草完毕,全书完成。12

与221卷的《宣祖实录》相比,《宣祖修正实录》缩减至42卷,只有前者的约五分之一。这是因为“凡《实录》所记,大事首末详备及名臣启札疏章皆载者,则于此书不载”。1吴恒宁认为,《宣祖修正实录》具有“朱墨史”的性质,其意义在于“记事补完,史论修正”,需要与《宣祖实录》对照,才能全面了解史事。2这导致《宣祖实录》中有关李舜臣的大量状启、廷议均未出现在《宣祖修正实录》中,仅读《宣祖修正实录》无法获知李舜臣的全貌。

《宣祖修正实录》记载李舜臣战前事迹5段,为第三人称视角的叙述性文字,没有使用档案。其中记载:监司李洸“奇其才,奏为本道助防将”;柳成龙“与舜臣邻居,察其行检,待之以宾友,由是知名”;3不久“舜臣声名始著,论荐相继。自井邑移拜珍岛郡守,未赴任,除加里浦佥使,未几擢拜水使”。4战争爆发前,李舜臣主张“水陆战守,不可偏废”,使“湖南舟师独全”。5

战中事迹主要分为3类,共13段。第一类为战斗细节。所有战役叙事模式基本相同,先交代战斗背景,再展示李舜臣如何天才地设计出御敌方案,然后描写战斗细节,体现朝鲜军的英勇,最后说明战役影响及李舜臣获得的奖赏。在叙述中,常用元均的笨拙与冒进来突出李舜臣的英勇智慧,这以对闲山大捷的记载为典型。李舜臣出击拦截日本水军,“遇贼于见乃梁,贼船蔽海而来”,此时元均“狃于前胜,直欲冲击”,李舜臣展示谋略,对元均说:“此处海港隘浅,不足以用武,当诱出于大海而击之。”元均不听,李舜臣评价元均:“公不知兵乃如此。”日军果然去追佯装败退的朝鲜水军,李舜臣“还军促战,炮焰沸海,鏖尽贼船七十余艘,腥血涨海”。以致日本传言“朝鲜闲山之战,倭兵死者九千人”。战后,宣祖“赏阶正宪,下书褒美”。6第二类为李舜臣入狱与复出。此处依然从元均讲起,元均因屈居李舜臣之下而与李舜臣不和,面对调查“益肆愤骂,言皆丑恶”,进而“赴镇近京,交结权幸,日流言毁舜臣。舜臣孤介亢厉,朝中多嫉舜臣而誉均,名实倒置矣”。7这将《宣祖实录》中宣祖主导的对李舜臣的打压全部归咎于元均。然后,《宣祖修正实录》虚构了日军的反间计,“密行诈谍于我国,去李舜臣……实与清正表里所为”。8元均取代李舜臣后,“众皆离心”,9进而战败。李舜臣复出后,方才收拾残局。这样的叙述,着重说明李舜臣因元均与日军而蒙冤,其他一概不提,元均成为替罪羊。第三类为李舜臣与明军的合作。陈璘率明朝水军与李舜臣合作,敌军来袭时,“舜臣自领水军,突入贼中”,10展现了李舜臣卓越的军事指挥能力。李舜臣死后,“璘使人于舜臣谢救己,始闻其死,从椅上自投于地,抚膺大恸”,11以此说明李舜臣在明军中也有很高的人望。

《宣祖修正实录》的编纂有较强的政治目的,其史源选择方面未尽援引档案与廷议等官方资料,而是大量参考了私人著述,行文多用凝练、生动、文学化的文字描绘事件脉络,文辞中处处臧否人物,褒贬的意味十分鲜明。其中,对李舜臣的记述和评论,着意用可读性较高的故事突出其个人魅力,在行文之初就奠定其正面形象的基调,为此不惜将元均塑造为负面形象,以对比的形式彰显李舜臣的忠诚与智慧。

三、《宣庙实录考抄》点明的李舜臣叙事前后变化

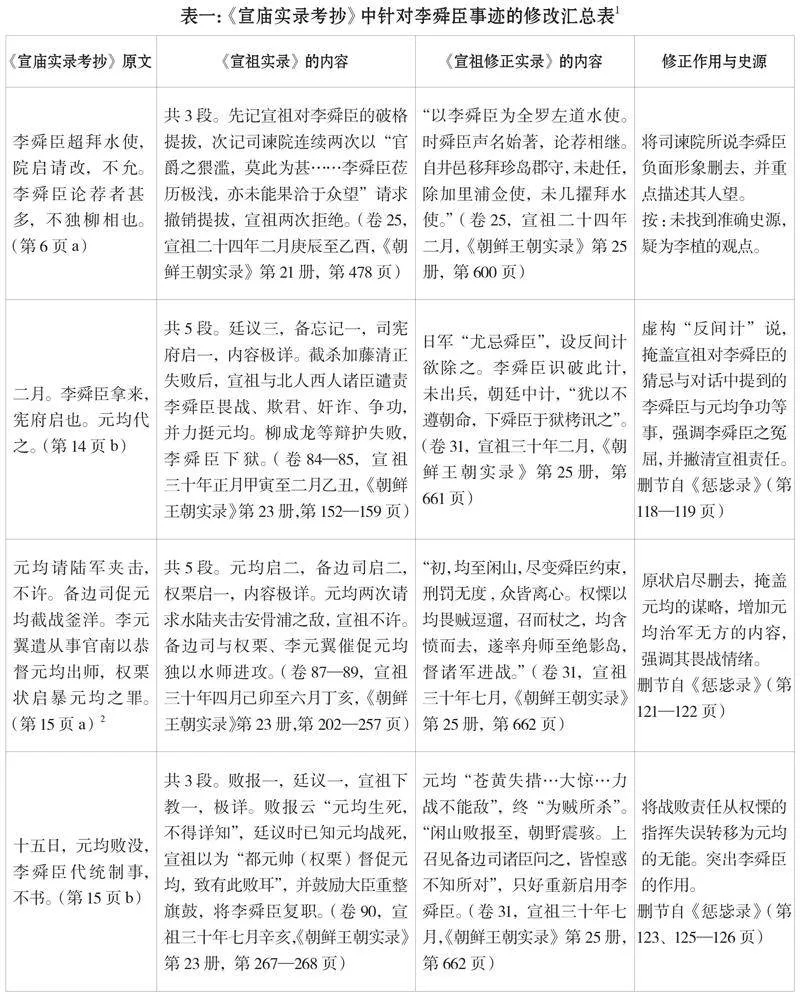

前文曾提到,李植将《宣祖实录》中需要修改的地方抄出,编成《宣庙实录考抄》。《宣庙实录考抄》可精确定位有意修改的部分,这为进一步对比两部《实录》对李舜臣的历史书写提供了更富确定性的条件。该书涉及李舜臣的共8处。除一处保留原意,仅删减字数外,其余7处均改动较大。下文表一对7处改动的具体情况及其修正作用与史源依据进行整理。

除表中修改之外,《宣祖修正实录》还有多处对《宣祖实录》的李舜臣叙事进行补充、修改与删减。凡是补充之处,均是李舜臣建功立业的事迹。修改之处,重点体现元均的无能与对李舜臣的针对性恶意。删减之处,涉及李舜臣的负面行为与元均的战功,以及宣祖对李舜臣的打压。

《宣祖实录》对李舜臣的历史书写呈现出复杂化的特点,既有对其战功的详细叙述,也描写了一些李舜臣的负面行动。他并非如后世所认为一般完美,元均也非如此无能。《宣祖实录》突出体现了宣祖对李舜臣的打压,李舜臣与元均之间的争斗及李舜臣在战略战术上与其他人之间的不同意见。由于《宣祖实录》编纂匆忙,史官们并未对李舜臣有特定书写倾向,也没有精心设计他的形象,仅有的几句史论,相互之间也充满矛盾。1上述特征都是通过对一手资料的剪裁体现出来的,正因如此,《宣祖实录》中有关李舜臣的片段更接近历史的真实。总体来说,《宣祖实录》书写了一个在严酷政治环境下屡被打击、树敌众多、谨慎小心,又颇有谋略、指挥有方的李舜臣。

《宣祖修正实录》对李舜臣的历史书写集中且精练,借助与元均的对比,展现了李舜臣自始至终的高尚品格、超凡卓越的指挥能力、感天动地的耿耿忠心,这与《宣祖实录》有较大差异。《宣祖修正实录》有针对性地对《宣祖实录》进行修改,有关李舜臣的内容也一样,所以一开始就带有强烈的主观倾向,要将李舜臣塑造为一个有勇有谋的武将,成为壬辰战争中朝鲜将领的代表,以供后世纪念。《宣祖修正实录》对李舜臣的记载本身就是一种史论,褒扬李舜臣是进行修改的主要目的。

四、《宣祖修正实录》重塑李舜臣形象的原因及其影响

《宣祖修正实录》对李舜臣的历史书写并非原创,而是来自其史源,所以要首先考察主要史源褒扬李舜臣的原因。从表一中可以看出,《宣祖修正实录》对李舜臣的记载绝大多数来自柳成龙的《惩毖录》,保留了《惩毖录》的叙事逻辑与结构,也就继承了《惩毖录》对李舜臣的历史书写。

柳成龙在战前先后任右议政、左议政,并兼任吏曹判书,在任上举荐了李舜臣与权栗。战争爆发后,柳成龙扈从宣祖北逃。明军收复平壤后,柳成龙被升为领议政,又兼任四道都体察使,可深刻影响朝中决策。在这期间,他主要负责朝鲜的军制改革、武器制造、为援朝的明军筹措军粮等后勤事宜。宣祖三十一年(1598),柳成龙因丁应泰事件被免职,战后被封为二等扈圣功臣。《惩毖录》是柳成龙根据自身经历所编写的一部类似纪事本末体的壬辰战争史。根据韩国学者金京洙的推断,《惩毖录》完成于宣祖三十二年至宣祖三十七年(1599—1604)间。1郑诚推断其刊刻的最早时间为仁祖二十年(1642)。2

在《惩毖录》的序中,柳成龙表达了自己的创作动机:“记乱后事也……《诗》曰:‘予其惩而毖后患。’此《惩毖录》所以作也。”3为了让后世不再出现类似的惨剧,有必要写一部史书总结国防经验。不过,当时有不少人对柳成龙颇有微词,《宣祖实录》的史官曾评价他:“壬辰、丁酉之间……(柳成龙)谋猷不竞,国是靡定,力主和议,通信求媚,使忘仇忍耻之罪,贻羞恨于千古。由是,义士愤惋,言者藉口。”4柳成龙与后人谈及战事时曾感叹:“若使一言半句有所迁就粉饰,则神明必殛之矣。当时之事,不独他人有所不知,汝辈亦不知……独此顽命犹不殒绝,以累人世,若不一言以暴当日心事,则死不瞑目,遗恨无穷。”5所以,柳成龙有必要去争夺壬辰战争的历史解释权,留下史书,以便让后人判断,不至于听信一面之词,这是柳成龙创作《惩毖录》的根本原因。由于柳成龙与李舜臣始终是政治盟友,在《惩毖录》中美化李舜臣,也可以抬高柳成龙自己。

除《惩毖录》外,另一重要史源是李芬(1566—1619)的《行录》。在李植的《修史纲领》“碑志行状”部分也有“李舜臣(本状)”的记载,1此状是李植于仁祖二十一年(1643)所作《统制使赠左议政李公谥状》。根据尹晶的研究,李植《谥状》正是在李芬《行录》基础上创作的。2《宣祖修正实录》中明显借鉴李芬《行录》文字之处较多,如李舜臣早年任造山万户时被李镒陷害未果之事,3以及李舜臣任三道水军统制使之事等等。4

李芬乃李舜臣之侄。他于宣祖四十一年(1608)文科及第,早年历任刑曹佐郎、兵曹正郎等职。战时,李芬在李舜臣麾下从军,主要负责文书工作,5因而他可以获取大量一手资料。此外,李芬与李舜臣有相当长的共事经历,又是李舜臣近亲中的唯一文官,对于李舜臣所面临严酷的党争与紧张的君臣关系,当有深刻认识。据《宣祖实录》的附录记载,李芬参与过《宣祖实录》的编纂,6对其中有关李舜臣的评述并不满意。为此,他创作了一部李舜臣的传记来重述自己叔父李舜臣的历史,以期光大家门,流传后世。

由于时代不远,李植等参与《宣祖修正实录》编纂的史官们理应清楚《惩毖录》与《行录》褒扬李舜臣的原因,为何他们要使用这些带有明显倾向性的史书重塑李舜臣?这就涉及到《宣祖修正实录》的编者们选择上述史源的原因。笔者认为有如下几点。

第一,加强仁祖合法性与维护西人的需要。仁祖的政治合法性来自明朝的承认与对宣祖的继承,故需要对宣祖进行美化。后世称宣祖时期为“穆陵盛世”,言其人才辈出,国家中兴,正是从仁祖时期的《实录》修正开始的。仁祖曾言:“曾在宣祖朝,相臣卢守慎荐权栗、李舜臣为将,此亦可谓知人矣。”7言语充满了模仿宣祖广纳人才的意味。所以,《宣祖实录》中宣祖主导打压李舜臣与推动李舜臣下狱的相关记载,污损了宣祖的圣君形象,而“西人”对此的推动也在修正过程中被顺带隐去。在《宣祖实录》中,截杀加藤清正失败后,宣祖始终持“李舜臣不可饶贷,武将何以生心轻蔑朝廷”的态度。西人尹斗寿说:“李舜臣不用朝廷命令,厌于临战。”8进而主张“舜臣似可递矣”。9但在《宣祖修正实录》中,类似内容被简化为“朝廷犹以不遵朝命,下舜臣于狱栲讯之”,10用“朝廷”二字模糊概括宣祖与“西人”对李舜臣的打压,且这种决策也是因日本反间计得以令“我国信之”而形成,11这样就撇清了宣祖与“西人”打压李舜臣的责任。于是,宣祖正面形象得以维持,仁祖统治合法性得到加强,而“西人”的历史污点也被掩盖。

第二,史官对《惩毖录》的偏爱。《惩毖录》刊行后,后人褒贬不一。李宜显云其“则当时事功,明有其主人者,率多揽为己事”。12朴弼周评价其“欺心欺人”。13但这不妨碍修正《宣祖实录》的史官对《惩毖录》的偏爱。仁祖“反正”后,“西人”纳“南人”为盟友。得知朝廷决定修正《宣祖实录》,柳成龙友人的后人严鼎耇为了恢复柳成龙名誉,决定立即刊行《惩毖录》。据推测,主持修正《宣祖实录》的李植直接获得了此书。1《惩毖录》有不少内容符合“西人”修正《实录》的需要,史官需要借《惩毖录》来体现双方共同立场,所以非常重视《惩毖录》的价值,引用颇多。2其中有关李舜臣的内容也刚好符合李植等“西人”的需要,故而大量进入《宣祖修正实录》中。

第三,17世纪中期朝鲜的反清观念与对人才的渴望。仁祖和孝宗时期,朝鲜处于清朝(后金)巨大的军事压力之下,尊周攘夷的思想强烈。尤其是孝宗时期,“北伐论”流行,孝宗本人也具有强烈的复仇心态。3对壬辰战争中朝鲜将领的褒扬与美化可以凝聚人心,为增强军队士气提供历史资源,正所谓“朝廷方施崇奖节义之典,我国忠臣表著可称者,无如故统制使李舜臣”。4当时的朝鲜面临缺少良将的困境,群臣常以李舜臣为例,主张从底层选拔人才,“至于李舜臣,本是微末……苟不逢时,老死下职,则人莫知其抱不世之才,而至今泯灭久矣”。5孝宗也认为:“今之世亦岂独无人乎?如李舜臣,亦为柳成龙所荐拔,卒成大功。”6正是特定时代背景下对武将的需求,促成了官方对李舜臣的褒扬与纪念活动,并出现多篇赞扬李舜臣的传记类文章,7《宣祖修正实录》编纂于这样的社会思潮中,本身也是这种潮流的体现。

第四,李植家族与李舜臣家族的私交。主导《宣祖修正实录》编纂的李植与李舜臣都是德水李氏,是为本家,两家颇有交情。李舜臣之侄李芬著有《家礼剥解》一书,李植曾为其作序,序言中称李芬为“宗丈默轩公”,自称为“宗人”,8可见两家关系之紧密。李植既负责《实录》的修正工作,自然参用李芬所作《行录》。借此抬高李舜臣的历史地位,既可以提高德水李氏的声望,又有利于提高其后人的社会地位。李植家族与李舜臣家族的交往在显宗和肃宗年间继续加深,此是后话。

《朝鲜王朝实录》在当时不可随意查阅,因而难以直接产生社会影响,它主要通过两方面影响后世。第一,通过《宣庙宝鉴》。《宣庙宝鉴》是朝鲜编年体史书《国朝宝鉴》的一种,其体例仿照中国的“宝训”“圣训”类史书,“专载历朝国王圣德言行,揄扬先朝烈事,可供后继之君随时参阅,用以奉谟先王和学习鉴戒”,9它传播广,影响大。《宣庙宝鉴》的编纂工作原本在仁祖时期已经开展,负责人也是李植,与《宣祖修正实录》同时进行,但随着李植下狱与仁祖去世而中断。李植之子李端夏续修《宣庙宝鉴》,在肃宗十年(1684)完成。10历代《国朝宝鉴》的基本参考资料都是《实录》,经对比可知,《宣庙宝鉴》中有关李舜臣的内容完全抄自《宣祖修正实录》,未有《宣祖实录》或其他史书的痕迹。11《宣庙宝鉴》仅依据《宣祖修正实录》编成,违背了《宣祖修正实录》要与《宣祖实录》联合参考的初衷,事实上将《宣祖修正实录》中的片面李舜臣记事传播开来。第二,通过《惩毖录》等其他私家记载。《惩毖录》是后世李舜臣历史叙事形成的源头,经《宣祖修正实录》而官方化与典范化,使《惩毖录》具有合法的流通空间,进而广泛传播,成为朝鲜后期士人了解壬辰战争的基本史书。1总之,在《惩毖录》与《宣庙宝鉴》的广泛传播下,《宣祖修正实录》中的李舜臣历史叙事成为模板叙事,影响了后世朝鲜人的历史认识。

通过这两种渠道的影响,《宣祖修正实录》以官方名义确立的李舜臣历史叙事,奠定了李舜臣在壬辰战争中第一朝鲜将领的历史地位。后世记载壬辰战争的官私史书对李舜臣的描写、士人杂著与言谈中对李舜臣事迹的认识,虽然有各种直接来源,但这些来源无不以《宣祖修正实录》确定的书写范式为蓝本,且文学作品中的李舜臣形象也颇受其影响。这种影响不仅覆盖了两班阶层,也影响了普通大众,跨越数百年,延续至今。

五、结语

美籍韩裔学者金滋炫(JaHyun Kim Haboush)认为,壬辰战争对韩国民族国家的塑造具有重要意义,朝鲜王朝对李舜臣的美化与纪念活动成为这一进程的重要组成部分,2这个过程始自官方对历史的改写。正如法国学者诺拉(Pierre Nora)所认为的,重大事件之所以得以成为“记忆之场”,要么来自“后来的人们在回溯时赋予它起源的光荣”,要么是因为“这类事件向前发展时,人们过早地赋予其纪念意义”。3从《宣祖实录》来看,李舜臣在当时是众多优秀的朝鲜将领之一,李舜臣并非完美,围绕他有相当多的争议。随着仁祖“反正”、与后金(清)的两次战争与明清易代,朝鲜面临的内政外交形势都发生了翻天覆地的变化,在思想层面给朝鲜士大夫以极大的震动。在这样的背景下,《宣祖修正实录》主要采信《惩毖录》等史书,删除《宣祖实录》中有关李舜臣的负面记述,创造出查无实据的君臣惺惺相惜的记忆,把李舜臣塑造成为一个品格完美、忠君爱国的典范人物。

在朝鲜王朝的壬辰战争叙事中,朝鲜将领,特别是李舜臣指挥的战役作用不断被提升。近代之后,朝鲜面临生存危机,《宣祖修正实录》所书写的李舜臣逐渐成为朝鲜民族独立、自主、爱国的化身。

[作者孙中奇(1995年—),复旦大学文史研究院博士研究生,上海,200433]

[收稿日期:2023年12月5日]

(责任编辑:刘波)