清代正统观的重构

正统观是中国历史上重要的文化概念,每个新建立的政权都要为了证明其权力合法性而修正或重构正统观。正统观的内涵是因时而变的,由于清王朝的异族身份,要合理合法地实现对全中国的统治,更加需要一套令人信服的正统理论加持。因此,自康熙到乾隆三位君主从三个方面入手对正统观进行重构,为清王朝的合法性提供了理论依据。

正统观发源于“大一统”概念,饶宗颐先生说“向来说者以‘正统’之义,本于一统。”《公羊传·隐公元年》首次提出“大一统”这一概念:“何言乎王正月?大一统也。”春秋公羊学派的学者认为,“一统”是人君受命为王并建立正朔的终极目的。汉代的董仲舒对“大一统”理论进行继续阐释,他首先指出:“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”把大一统思想看做贯穿历史发展的不易之道。

宋代的正统观出现了强化“夷夏之防”思想的特点,重视种族间的区别。清朝建立后,为了扭转长期以来宋儒鼓吹“攘夷”的正统观,建立满清正统,对旧有的正统观念作了修正。首先,清王朝通过强化清朝在扩展疆土上的功绩,与正统论中的疆域“大一统”相结合,来论证清王朝的正统地位,并要求人们认同这一观点;其次,为了反驳宋儒“华夷之辩”的论调,清王朝提出“天下一家”的口号,认为无论满汉各族人民皆是一家,都有入主中原继承大统的权利,此举不仅表达了清王朝对华夏文化的认同,并且对时人的民族偏见作了修正,淡化其“华夷之辩”的思想,消解了思想上的隔阂。

正统观中“大一统”要义的回归

先秦到西汉时期关于正统的讨论,除了《春秋公羊传》的“大一统”之外,《史记》中也反复出现“一统”“大一统”的概念。据《李斯传》记载,李斯曾进言于秦王嬴政:“夫以秦之强,大王之贤,由灶上骚除,足以灭诸侯,成帝业,为大一统,此万世之时也。”《秦始皇本纪》亦云:“议海内为郡县,法令由一统。”可见,在确立和维护王朝正统性的实践中,“大一统”是终极目标。

但是在秦汉之后,真正实现一统全国,获得广袤的疆土的王朝很少。特别是经历了南北朝和两宋的民族碰撞与融合之后,面对游牧民族的冲击,中原王朝不仅在疆域上难以实现“一统”,原有的“华”“夷”地位也产生了变化。这些变化导致后世儒士在谈论正统观时,讲“大一统”之义是缺乏必要的现实基础的。到了南宋,士人转而开始从道德教化上发力,称只要有“道统”和“德性”,即使暂时失去对中原的控制,也是正统的承继者。如理学大师朱熹在评论《三国志》中的正统问题时认为,君王治道“必以仁义为先,而不以功利为急”,因偏居西南的蜀汉能够贯彻仁义之道,所以比讲求功利的曹魏更有资格为正统。相比前朝,南宋士人开始强调“夷夏之防”,拒绝承认少数民族政权有获取正统的资格。

为破解这一难题,清帝重新把正统问题所讨论的焦点拉回“大一统”上。清朝所掌控的疆域远远超越了前代,实现了“合天下之不一”的要求,这是其优势所在。只有把握住这一优势,将“大一统”重新确立为正统的首要判断标准,才能弥补清朝以外族入主中华所不可避免的礼仪文化上的欠缺。在通过彰显“大一统”功业建立起拥有正统的自信之后,再用“道统”和“德性”为清王朝的建立进行美化,就建立起了清朝正统性的理论依据。

乾隆帝曾慷慨陈词:“惟上天眷顾我大清……声教风驰,藩服星拱,禀朔内附,六合一家,远至开辟之所未宾……幅员袤广,古未有过焉。”可以看出他对于本朝所开拓的广袤疆域是极为自豪的,并认为这是古之未有的壮举,有此功绩安能不得正统?其中“六合一家”的话语也体现出其“天下一家”的思想,无论满族还是汉族,都是大清帝国下的臣民,从而消解了少数民族身份对清朝正统性的妨碍。

对理学“夷夏之防”论的反击

宋代理学着重强调“夷夏之别”,说“圣人”只能生于“中国”,实际上这是宋代士人受到北方民族的冲击后所萌生的强烈的民族主义情怀,这种感情是偏向于保守的。北宋理学家石介在其《中国说》开篇写道:“夫天处乎上,地处乎下。居天地之中者曰中国,居天地之偏者曰四夷。四夷外也,中国内也。天地为之平内外,所以限也。”石介指出了天、地与中国和四夷的对应关系,与上天和大地的中心位置相对应的是“中国”,与上天和大地的边缘位置相对应的是四夷,这样中国就处于天地的内部,四夷则处于天地的外部。天地之所以有内外之别,是为了区别中国和四夷。然后石氏又分别从礼仪、衣食、名分等方面详细阐述夷夏之别,说中国礼乐昌盛、衣冠楚楚,而四夷“被发文身,有不火事者”“毛衣穴居”,形成强烈的对比,以证明中国是先进的、文明的;夷狄则是落后而野蛮的。二者应当互不干扰。这种激烈的民族主义情绪,一直弥漫在宋代士人群体之中,是“大一统”难以实现的失落和自古以来对中国文化的自傲凝结在一起的产物。南宋士人郑思肖在中土沦落的愤懑中作《古今正统大论》,将异族之人比作禽兽:“夷狄行中国事,非夷狄之福,实夷狄之妖孽。……得天下者,未可以言中国;得中国者,未可以言正统;得正统者,未可以言圣人。”“夷狄”无论如何都不能成为中国正统之主,更遑论去谈论“圣人之道”了。

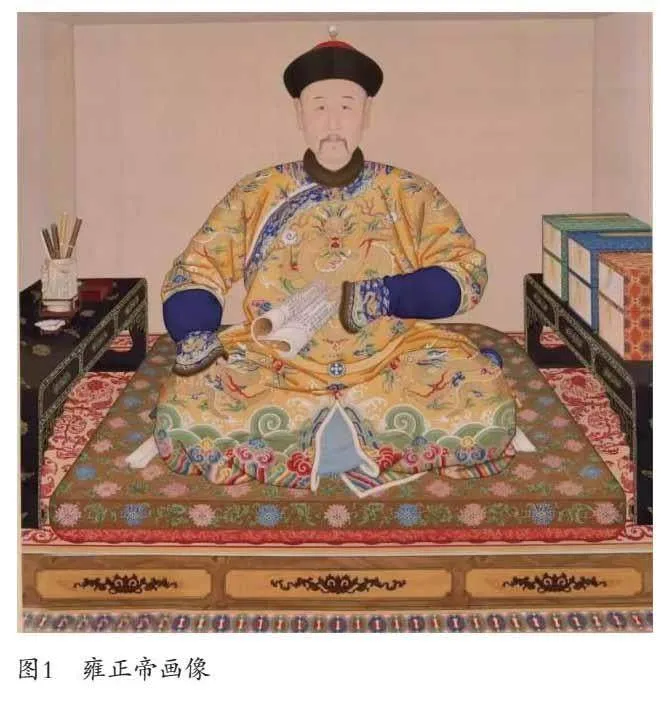

清帝要驳倒这套理论,必须从其弱点寻找突破口。这个突破口在于,原本判定正统的依据是道德仁义,如果中原王朝的君主弃绝礼义,是否还能拥有正统呢?与此同时,若外族有崇尚中土,慕德修礼之主,是否能够得到正统的垂青呢?雍正帝在审讯谋反的曾静时说:“将使中国之君,以为既生中国,自享令名,不必修德行仁,以臻郅隆之治,而外国入承大统之君,以为纵能夙夜励精,勤求治理,究无望于载籍之褒扬,而为善之心因而自怠,则内地苍生,其苦无有底止矣。”这一番话使曾静难以反驳,甚至对自己所坚持的“夷夏之防”的论调产生了怀疑。

雍正帝在论证夷夏关系时好引用孔子之言,因为孔子有支持夷夏身份可以互换的言论。如《论语》载:“子欲居九夷,或曰陋,如之何?子曰:君子居之,何陋之有?”这句话可以从两方面来理解,其一是君子居于九夷,可以通过礼仪教化把夷人转变为诸夏之民;其二是若华夏之人不遵守礼义,便会退而成为夷狄。说明“夷”与“夏”并非固定不变,而是灵活转化的动态过程。这种转化的关键点在于是否遵循道德。

因此,孔子和《公羊传》的论述被雍正看重,成为他论证满人能够获取正统的重要论据。雍正指出,明朝不施仁政,失去民心,失去江山是必然的结果。而满清虽为“夷人”,但能承天之运,为民拥护,因而可以实现“夷狄进于爵”。这番理论从经典中找到了颠覆理学严明华夷界限的根据,曾静难以辩驳,不得不承认自己的思想有失偏颇,认为明朝之气数“日散日远”。曾静作为反清复明运动的重要人物,其思想的转型不仅是因为雍正逻辑严明的论证,实际上在康熙朝后,许多原本反清的知识分子都纷纷认同清朝的正统性,甚至在清廷入仕。如顾炎武的外甥徐乾学曾官至尚书,黄宗羲从康熙十年开始在其著作中开始使用清朝年号,称清为“国朝”。这种转变,不能简单地认为是士人的见风使舵,实际上是士人们的观念发生的改变。他们看到清朝统治者并非纯粹野蛮的“夷狄”,反而对华夏文明十分景仰,这使他们慢慢改变了偏见,转而认同了清王朝。

另外,清朝君主还提出“天下一家”的理念,雍正说“自古帝王之有天下,莫不有怀保万民……此天下一家,万物一体,自古迄今,万世不易之常经……”各民族都是生活在“天下”范围内的一家人,不应有华夷之分。这是对宋明理学严明“华夷之辩”的有力反击。实际上,“华夷一家”的思想并非清帝的独创,明代君主已经有过类似的言论。朱元璋曾说过:“天下守土之臣,皆朝廷命吏,人民皆朝廷赤子。”“朕既为天下主,华夷无间,姓氏虽异,抚字如一。”可见,“天下一家”或“华夷一家”的思想是经过宋元明几代民族碰撞交融后,逐步实现历史文化认同的结果。

清帝不仅将满汉各族视为一家,并表现出对汉文化的强烈推崇与重视。如顺治曾亲自祭祀孔子,大力支持经史书籍的编纂,以身作则昌明文教。康熙也终身勤勉学习四书五经、资治通鉴等儒家经典和史学著作,他还重视宋明理学在增强社会伦se070kiqyjaGQ6RvXPFnwQ==理观念,稳定社会秩序的作用,对其大力推崇。以至于法国传教士白晋视康熙为“中国儒教的教祖”,其贡献可见一斑。对“天下一家”思想作了较为全面阐释的是雍正,他在《大义迷觉录》中讲明为君者必须德堪配位,只要施行了德政就能够受到皇天的庇佑,而不必问君主是何地何族之人。这一理论有力地回击了理学中“夷夏之防”的说法,表明清朝君主已经认识到单单实现政治上的“大一统”是不够的,必须结合文化上的认同,才能建立并稳固清朝的地位。

秦汉以来的正统观,包含疆域“大一统”、五德终始说、五行天命论以及德性论等多重内涵。但发展到宋代,因局势的变动,中原汉族与北方游牧民族的长期战争,特别是靖康之变导致宋王朝失去北方大部领土,屈居于江南一隅。政治军事上的接连挫折导致这一时期的士人心态出现变化,其正统观念也受到激烈冲击。理学兴起后,士人以德性作为论证正统的最高权重因素,而“大一统”的理论因难以为偏安一隅的宋王朝作正统的辩护而逐渐受到冷落。但这种偏狭的正统观加剧了民族间的对立情绪,清朝要维护国家的稳定,必须扭转这一套观念。清帝首先发扬“大一统”思想,在舆论上造势,着重宣扬其开拓疆域的不朽功业,以此建立起树立正统的信心。其次,通过孔子夷夏身份可以互变的言论来证明满族作为少数民族建立统一政权的合法性,并提出“天下一家”的理念,将各族人民汇入一个大家庭,进而加强文化认同。经过从康熙到乾隆三朝的努力,清朝的正统观逐渐确立,清初尖锐的民族对立情绪也得以缓解,为统一多民族国家的最终确立奠定了基石。

(作者单位:青海民族大学)