《威尼斯宪章》和《奈良真实性文件》对德国古迹保护影响的批判性反思

摘要:基于《威尼斯宪章》和《奈良真实性文件》,本文首先阐释了《威尼斯宪章》制定的意义及其历史背景,并分析其在德国历史背景中的应用。《威尼斯宪章》的诞生大约比德国古迹保护立法早10年,因此宪章对德国相关法律条文产生了深远影响。德国古迹保护机构对古迹历史性及其相关物质保护的态度也清晰地反映了这一影响。其次讨论了“真实性”一词的演变。该词最早出现在《威尼斯宪章》的序言中,随着《奈良真实性文件》以及《巴拉宪章》的发布,真实性在全球各种文化和传统中被重新定义。结合《保护世界文化和自然遗产公约》的发展,探讨制定《奈良真实性文件》的主要原因。最后,分析了《威尼斯宪章》和《奈良真实性文件》对当前德国古迹保护及相关立法所面临挑战的影响。

关键词:威尼斯宪章;奈良真实性文件;真实性;历史价值;重建;世界遗产

一、《威尼斯宪章》的意义

《关于古迹遗址保护与修复国际宪章》,又称《威尼斯宪章》[1],是第二次世界大战之后最重要的古迹保护文件之一。《威尼斯宪章》是由来自17个国家的专家起草的一项国际协定,界定了古迹(monuments)和遗址(sites)的概念,并确定了具有国际适用性的历史建筑(historicbuildings)和遗址的保护目标和原则。自1964年《威尼斯宪章》发布以来,德国在古迹保护(monument conservation)专业学科的理论讨论和实际应用中一直提及该宪章。2014年,在《威尼斯宪章》发布50周年之际,ICOMOS德语国家委员会在维也纳举办了一次会议,会议成果发表于德国最重要的古迹保护科学期刊《DieDenkmalpflege》[2]。另外,《威尼斯宪章》持续的影响力也尤为引人注目,因为直到今天它仍有众多追随者,他们在保护不同类型、不同年代的建筑遗产领域中,采用着不同的保护方法。《威尼斯宪章》成功的原因可能有几个:首先,作为涵盖多个专业领域的国际会议的成果,该宪章反映了各方最基本的共识;其次,宪章由简短的序言和16条具有明确定义和陈述的条款组成,因此“对于许多专业人士和年轻人来说,它比艰涩的理论更容易理解,也更有助于日常讨论”[3]。

本文将探讨《威尼斯宪章》对德国古迹保护立法和实践的影响,但并不会对《威尼斯宪章》60周年之际的最新思考和讨论进行阐述。因为国际遗产保护界仍在持续审视《威尼斯宪章》在当代的适应性,探讨其在应对当今挑战时是否仍能提供指导方针。2024年11月,国际古迹遗址理事会年度大会的议题将讨论《威尼斯宪章》在概念基础、文化多样性、社会不平等、灾难与冲突,以及应对这些问题的韧性策略等问题上,是否仍然体现了相当的欧洲中心主义视角。

二、 《威尼斯宪章》的历史及其在德国的影响

(一)历史背景

《威尼斯宪章》并不是古迹修复领域的第一部宪章。早在1883年,罗马第三届工程师和建筑师大会便提出了《修复宪章》(Carta delRestauro);1931年第一届历史纪念物建筑师及技师国际会议通过了《关于历史性纪念物修复的雅典宪章》(The Athens Charter for theRestoration of Historic Monuments),又称《雅典宪章》(并非勒·柯布西耶和CIAM于1933年制定的《雅典宪章》)[4]。两部宪章均产生于现代主义的背景下,尽管有对技术的进步抱有不加批判的自信,及掩盖当代修复干预的所有痕迹的想法,但从1930年代看这两部宪章的意义在于,它们尝试探寻国际性的专业知识,并超越国界将遗产视为全球遗产。第二次世界大战后,联合国以及联合国教科文组织的成立正是这一理念的继续。

值得注意的是,《修复宪章》和《雅典宪章》中提到修复所需要注意的许多方面和措施,最终被纳入了《威尼斯宪章》。《雅典宪章》和《威尼斯宪章》之间的一个重要节点,是由德国发动的第二次世界大战。战争不仅彻底改变了欧洲和全球的政治体系,还导致了无数人类生命的丧失以及文化景观、城镇、村庄和建筑单体的严重破坏。《威尼斯宪章》并未提及战争引起的破坏、物资短缺以及重建需求这一核心起点,在序言中提到了《雅典宪章》,表示由于日益增强的意识以及“更复杂和多样化”的问题不断出现,需要进一步发展《雅典宪章》的原则和目标。

国际古迹遗址理事会(ICOMOS)于1965年在华沙成立,《威尼斯宪章》是其创始文件。与《威尼斯宪章》一样,ICOMOS的成立同样可以追溯到第二届历史古迹建筑师及技师国际会议,大会通过的13项决议中的第二项即为ICOMOS的成立[5]。因此,从这方面讲,《威尼斯宪章》也是一份具有历史意义的文献。不久之后,ICOMOS德国国家委员会于1965年在慕尼黑成立。然而,德国公众甚至大多数保护者都未能意识到当时已经制定了国际古迹保护宪章,这可能是由于当时并没有德国专家参与宪章文本的起草工作。直到1989年,ICOMOS德语国家委员会才将该宪章正式翻译成德语。

第二次世界大战后的德国被一分为二,处于冷战的中心。无论是联邦德国(FRG)还是民主德国(GDR),战后破坏的第一阶段重建都在20世纪60年代上半叶完成。1968年,联邦德国涌现了一些学生运动以及众多平行的抗议和公民倡议,比如反对推广汽车友好型和“汽车城”的主流城市规划,以及反对大规模拆除留存的历史居民区等,这些抗议和倡议的出现使人们开始重新思考历史建筑和地区的保护问题。

与此同时,民主德国政府也面临着民众的不满。1968年,政府为了兴建新的大学而拆除了位于莱比锡的具有重大意义的晚期哥特式建筑圣保罗教堂(St Paul’s Church),引发了民众的强烈抗议[6]。1975年,在民众抗议的推动下,联邦德国和民主德国的联邦州首次通过了保护历史古迹的法律。《威尼斯宪章》的目标和原则成为这些法律的基础,正如其序言中所说的那样:“古建筑保护和修复的指导原则应在国际范围内达成一致意见,并由各国负责在本国文化和传统的框架内实施这一计划”。

(二)对德国古迹保护立法的影响

正如前文提到的,《威尼斯宪章》承袭了1883年意大利《修复宪章》的立场,该宪章表达了约翰·拉斯金(John Ruskin)和古建筑保护协会(the Society for the Protection ofAncient Buildings)等“反修复主义者”(antirestorations)的原则。在德国,拉斯金的理念也得到了德意志工艺联盟(Deutscher Werkbund)的支持。该联盟是1907年在新兴工业化背景下成立的德国建筑师协会,旨在通过优良的设计使德国产品在世界市场中占据一席之地,被视为1919年第一次世界大战后成立的包豪斯学派的前身。科尼利厄斯·古利特(Cornelius Gurlitt)作为德国遗产理论中广义古迹概念的先驱之一,他的理论也同样受到了《威尼斯宪章》的影响⑧。然而,在20世纪二三十年代,德国的保护运动逐渐向右翼和民族主义意识形态倾斜。在这种历史背景下,在德国古迹保护的立法中体现《威尼斯宪章》及其原则就尤为重要。因为德国在此之前50年的古迹保护工作并不重视科学方法,更注重意识形态设计和古迹的再创造。通过立法,德国1900年左右建立的现代遗产概念终于在国家古迹保护中获得了民主合法性。

由于联邦制,德国的文化主权属于各联邦州,这意味着德国有16部古迹保护法。虽然这些法律在组织事项上相当相似,但在诸如“古迹”(monument)定义和保护原因等细节上仍有所不同。《威尼斯宪章》在第一条中首次明确了历史古迹的定义:

“历史古迹(historic monument)的概念不仅包括单一的建筑作品,还包括其所在的城市或乡村环境,这些环境中存在着特定文明的证据、重要的发展或历史事件。这不仅适用于伟大的艺术作品,也适用于那些随时光逝去而获得文化意义的过去的一些较为朴素的艺术作品”。

在定义“古迹”这一术语时,德国的古迹保护法通常要求包含至少3个主要的遗产价值要素,通常是历史、美学和科学价值,城市或技术价值也经常包含其中,这些价值要素在证明公众利益需要得到法律保护方面至关重要。然而,德国的古迹保护法并未具体规定保护原则、措施或工具,反而以抽象和概括的方式提出所有的措施不得与古迹保护的利益相冲突,在某些法律文本中,还要求将干预措施限制到最低限度。尽管“古迹兼容性”(monument compatibility)(Denkmalverträglichkeit)这一术语未在法律文本中明确提及,但归根到底,这始终是个检查干预措施是否与遗产价值相兼容的问题,这一理念也是受到《威尼斯宪章》的影响。根据《威尼斯宪章》第九条的内容,对物质实体的干预应被视为只能在特定条件下进行的例外情况。

《威尼斯宪章》关于修复的第九至十一条是德国最常引用的条款。根据条款,修复属于只能在特定条件下进行的例外情况,只有在科学研究结果和随时间累积的痕迹层次达成一致的基础上,才能对物质进行干预。根据第九条,其目的是“保护和彰显古迹的美学和历史价值,并以尊重原始材料和真实文献为基础”。

基于对历史性的体验以及由此产生的对物质实体的保护是古迹保护的基本态度之一。在德国的古迹保护立法中,保护“人类历史的源头和见证”是最重要的目标[7]。 从法律的角度来看,证据价值、纪念价值和联想价值都必须是鲜活的。在1975年欧洲建筑遗产年的展览目录中(德国古迹保护法也于同年颁布),巴登·符腾堡州古迹服务局(Baden-Wuerttemberg State MonumentService)局长奥古斯特·格贝斯勒(AugustGebeßler)解释道:

“至关重要的是……古迹作为历史文献的价值必须与原本的事实或历史物质实体的真实性紧密相关”[8]。

(三)真实性和重建的原则在战后德国的运用

虽然拉斯金没有提到“真实性”,但他在19世纪“修复热”的背景下提醒我们:“那么我们就不要谈论修复了。这件事从头到尾都是谎言。”[9]格贝斯勒也持有同样的态度,他在1975年曾解释说,虽然可以重建已失去的形象,但古迹“最终将永远失去其物质实体及其历史视觉和表现价值”[10]。

他们这些陈述均符合《威尼斯宪章》第十二条,指出了区分新旧部分的必要性。与《雅典宪章》认可用现代材料覆盖以创造连贯整体的艺术作品的观点不同,《威尼斯宪章》将这种方法归类为伪造,它认为只有原物归位(anastylosis),即重新组装已分解的现有部分的情况下的重建是可以接受的。除此之外,它没有提到任何有关重建的原则,考虑到战后重建的大量历史建筑,这相当令人惊讶。

对“真实性”的理解在德国遗产保护理论和实践中非常重要。然而在《威尼斯宪章》出现之前,遗产保护中并未普遍使用“真实性”这一术语。《威尼斯宪章》在关于定义、保护、修复、历史遗址、发掘和出版物的16条中两次提到了真实性的概念。首先,序言要求将古迹的“全部的真实性”移交给后代:

“世世代代人们的历史文物建筑,饱含着从过去的年月传下来的信息,是人们千百年传统的活的见证。人们越来越认识到人类各种价值的统一性,从而把古迹看作共同的遗产。人们认识到为子孙后代保护古迹的共同责任。我们有责任将它们的全部的真实性充分传承下去”。

尽管《威尼斯宪章》最初没有对“真实性”一词做出更精确的定义,但序言中提到的跨世代传承和建筑古迹完整的真实性,与其历史传承、原始材料文献和信息价值有关,这些价值可以随着年代和时间的推移从审美角度加以把握。此外,宪章第九条规定:

“修复过程是一项高度专业化的工作。其目的旨在保存和展示古迹的美学与历史价值,并以尊重原始材料和确凿文献为依据。在这种情况下,任何不可避免的添加都必须与该建筑的构成有所区别,并且必须要有现代标记。无论在任何情况下,修复之前及之后必须对古迹进行考古及历史研究”。

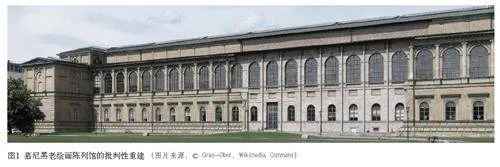

因此,需要将修复干预与精细的前期调查相结合,这些调查必须被称为当代干预。慕尼黑老绘画陈列馆是一个著名的案例,至今仍被视为战后批判性重建理念(critical reconstruction)的典范。老绘画陈列馆(Alte Pinakothek)是新古典主义风格建筑,最初由建筑师莱奥·冯·克伦兹(Leovon Klenze)建造。二战期间,这座建筑被炸弹严重损坏。汉斯·多尔加斯特(Hans Döllgast)是一位深受德意志制造联盟思想影响的建筑师,曾成功参与过其他在战争中被毁的历史建筑的批判性重建工作。经过漫长的协商过程,他最终采用未抹灰的碎砖完成了老绘画陈列馆外墙的重建,使被炸毁的部分能够被分辨出来,人们仍可以看到战争对克伦兹新古典主义建筑设计的“损伤”(图1)。

三、《奈良真实性文件》和《巴拉宪章》对真实性术语的重新分类

尽管《威尼斯宪章》引入了“真实性”一词,但第二届历史古迹建筑师及技师国际会议的与会者并没有对真实性概念做出更精确的定义。显然,他们认为没有必要这样做,因为《威尼斯宪章》所定义的原则是基于他们对现代保护实践的欧洲理解而制定的。事实上,23位参会专家中,包括主席意大利人皮耶罗·加佐拉(Piero Gazzola)在内的20位专家都有欧洲背景。只有3位非欧洲的与会者,分别来自墨西哥、突尼斯和秘鲁,唯一一位有亚洲背景的专家是代表联合国教科文组织(UNESCO)的大福宏司(Hiroshi Daifuku)[11]。

因此,《威尼斯宪章》首先可以被视为一份欧洲的文件。然而,随着1965年在华沙成立的国际古迹遗址理事会 (ICOMOS)以《威尼斯宪章》作为其创始文件,这一文件逐渐发展成为古迹保护的全球参考。1972 年,联合国教科文组织大会第十七届会议发布的《保护世界文化和自然遗产公约》[12](以下简称《世界遗产公约》)或许对《威尼斯宪章》的全球化具有更为根本性的意义,因为联合国教科文组织决定选择ICOMOS作为其世界文化遗产的咨询机构。尽管《世界遗产公约》中没有提到“真实性”的概念,但它现在已成为将文化遗产列入《世界遗产名录》的核心评估标准。1977年,首次制定的《实施〈世界遗产公约〉操作指南》(以下简称《操作指南》)在真实性检验中指出:“……遗产应在设计、材料、工艺和环境方面符合真实性标准;真实性并不局限于原始形式和结构,还包括其后随着时间的推移所做的所有修改和增添,这些修改和增添本身具有艺术或历史价值。 ”[13](《操作指南》第 9 节,加粗部分为作者标注)。

显然,设计、材料、工艺和环境这4项标准,以及古迹逐渐老化的过程和其积累的历史意义,都与《威尼斯宪章》的基本思想有关。这些关于遗产的规模、类型和概念的观点主要受欧洲理念的影响,更侧重于保护具有纪念性特征的建筑遗产及其历史传承、原始材料文献和信息价值。

然而,在《操作指南》第一版通过15年后,《世界遗产公约》承认的文化遗产范围已大大扩大。这主要是因为世界遗产委员会于1995年决定采用所谓的全球战略(the Global Strategy)。当时,列入《世界遗产名录》的遗产表现出明显的“欧洲中心主义”,主要表现在两个方面:首先,所有列入《世界遗产名录》的遗产,超过 50% 位于欧洲国家,而亚太、非洲和拉丁美洲/加勒比地区的遗产代表性明显不足;其次,《世界遗产名录》中的大多数遗产都明显体现了“典型的”欧洲纪念性保护理念,即神圣的精英主义的纪念性建筑和中世纪历史城市中心。

全球战略旨在通过更加广泛地关注世界文化遗产,克服这些地理和类型上的不平衡,并向欧洲以外的国家开放《世界遗产名录》。现在,更多考虑将工业遗产、匿名遗产(anonymousheritage)、乡土遗产(vernacular heritage)和现代遗产(modern heritage)等日常类别列入《世界遗产名录》,而不仅仅是纪念性的、精英主义的或者独一无二的卓越遗址。出于同样的原因,在德国地理学家、后来担任世界遗产中心主任的梅希蒂尔德·罗斯勒(Mechtild Rössler)的广泛参与下,世界遗产委员会在1992年决定将文化景观作为《世界遗产公约》一种新的文化遗产类别。根据这一决议,1993—1995年,新西兰汤加里罗国家公园(Tongariro National Park,1993)、澳大利亚乌鲁拉卡塔丘塔国家公园(Ulura Kata TjutaNational Park,1994)和菲律宾科迪利埃拉山脉(the Philippine Cordillieras,1995)陆续作为文化景观列入《世界遗产名录》。这些遗产明确地体现了当地土著居民与自然环境之间强烈的精神联系的价值观。因此,全球战略不仅大大拓宽了文化遗产类别的范围,还使得列入《世界遗产名录》的文化遗产规模显著扩大。此外,列入《世界遗产名录》的“活的”文化景观不仅传达了有形价值,也传达了无形价值,因此需要从以前较为静态的、以物质为基础的保护方法扩展到更加动态的、过程性的视角,目的是根据当地社区的需要管理这些遗产。这些原则已经反映在1979年由ICOMOS澳大利亚国家委员会制定的《巴拉宪章》(此后几经更新)[14]。《巴拉宪章》以《威尼斯宪章》为起点,提出为这样的遗产制定管理制度时需要深入了解遗产地,并且考虑到当地社区(土著)的参与。

在这种范式转变的背景下,很显然《威尼斯宪章》中提出的重点以及《操作指南》中的真实性检验标准必须扩大。因此,世界遗产委员会于1992年与 ICOMOS 合作提议修订真实性标准。

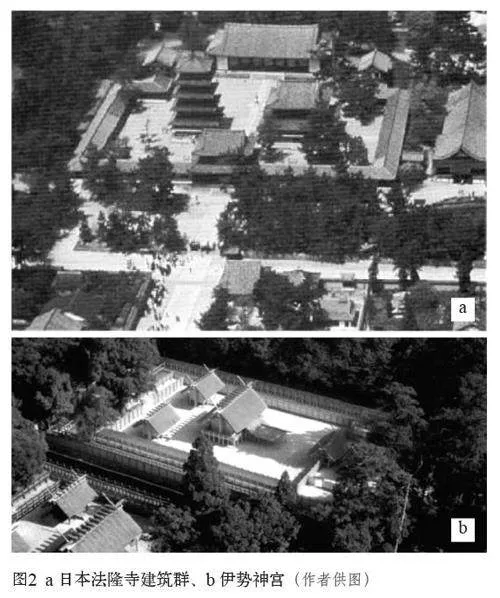

在提出修订真实性标准请求的同年,日本加入《世界遗产公约》,并提名佛教木结构寺庙建筑群法隆寺列入《世界遗产名录》。由于遭受季节性暴雨、台风、地震和虫害,定期更新木结构寺庙建筑群是日本的普遍传统。这种不断更新也符合佛教中的出生、死亡和重生循环的核心理念。尤其是伊势神宫,几个世纪以来一直在不断翻新。自7世纪以来,伊势神宫整个建筑每隔20年会被拆除一次,然后在原寺庙以完全相同的形式和形状进行仪式重建(图2)。对于佛教木结构寺庙和建筑,日本已经发展出非常复杂和成熟的技术来修复和维护木结构,尽可能保留其历史材料和劣化痕迹(patina)。

然而,日本这种传统的拆卸和重新组装的策略以及复杂的定期维修木结构建筑的方法,与《威尼斯宪章》中指出的古迹保护方法完全不同。尤其是欧洲古迹保护专家本质上更关注与原始材料和受岁月影响的痕迹相关的真实性原则,因此日本提名法隆寺列入《世界遗产名录》就成为了他们下意识的批评焦点。

为此,日本文化厅听从了当时的 ICOMOS秘书长、来自加拿大的赫伯·斯托维尔(HerbStovel)的建议,于1994年11月举行了一次讨论真实性概念的国际会议。这次会议在奈良举行,正是日本提名的法隆寺寺庙建筑群所在的地方。此前,在ICOMOS加拿大国家委员会的支持下,挪威文化遗产局也于同年2月在历史古城卑尔根组织了一次筹备研讨会。布吕根(Bryggen)是卑尔根的一个历史港口,已于1979年列入《世界遗产名录》,由木结构建筑组成,与日本提名的佛教寺庙类似,由于气候条件,布吕根的木结构建筑也需要定期维护和修缮。

卑尔根会议的参与者依然主要来自欧洲(14位专家中有11位来自欧洲),但随后的奈良会议在《威尼斯宪章》通过30年后将专家范围扩大到了亚洲等地区,45位与会专家中有24位来自联合国教科文组织的欧洲/北美地区,但有17位来自亚太地区(包括 8 位来自日本的专家),2位来自非洲,2位来自拉丁美洲/加勒比地区[15]。会议的成果是《奈良真实性文件》[16],由1964年威尼斯会议的秘书雷蒙德·勒迈尔(Raymond Lemair)和赫伯·斯托维尔(Herb Stovel)编辑,包含13条相对简短的条款。其中前4条构成序言,重点关注以下几个方面:a)在总体上以及在全球保护实践中更加尊重文化多样性;b)在真实性的检验中更加尊重各种社会形态和社会文化价值观;c)《威尼斯宪章》的有效性在当代延伸中的必要性;d)全球化、同质化、激进的民族主义、对少数民族的压迫以及保存人类集体记忆的挑战。在“文化多样性”和“遗产多样性”的标题下,接下来的4条谈到了尊重其他文化及其不同形式和表现形式的物质和非物质遗产的必要性,保护这些遗产主要是各个群体的任务,也是国际社会的任务。最后5条构成了“价值与真实性”部分,这一部分提出对文化遗产的保护在于了解各种不断变化的信息来源的价值,并不断加以调整[17]。

在第10—12条中,真实性概念被赋予了全球文化遗产价值构建的核心作用。然而,为了支持区域价值构建,坚决避免教条式(和欧洲中心主义)地应用固定定义,正如文件第11、12条明确指出的那样:

“(第11条)对遗产价值以及相关信息来源可信度的所有判断可能因文化而异,甚至在同一文化中也可能不同。因此,不可能根据固定的标准来判断价值和真实性。相反,对所有文化的尊重要求必须在文化遗产所属的文化背景下考虑和判断文化遗产”。

“(第12条)因此,在每种文化中,承认其遗产价值的特殊性以及相关信息来源的可信度和真实性是至关重要且紧迫的”。

根据这些声明,《奈良真实性文件》大大扩展了《操作指南》中所谓的“真实性检验”的标准。从艺术、社会和科学方面来说,真实性概念应包括以下属性:“形式与设计、材料与物质、用途与功能、传统与技术、地点与环境、精神与情感,以及其他内部和外部因素”。文件最后的两个附录包括关于进一步工作程序的六项建议以及保护和信息来源的术语定义。

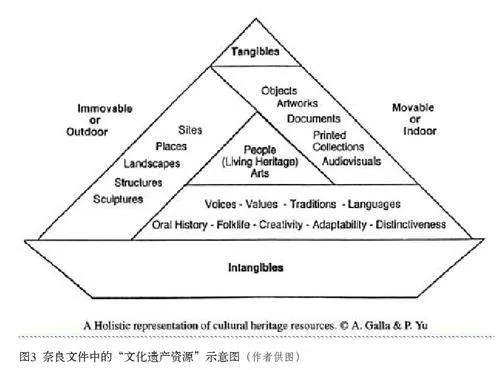

关于《威尼斯宪章》的全球更新,会议还从类型学和社会角度讨论了文化遗产的多元化和多样性概念。这导致欧洲修复标准从主要使用耐用的建筑材料(如石头和砖块)扩展到不太耐用的材料(如木材、稻草和泥土)。此外,《奈良真实性文件》通过文化遗产类型的多样化反映了全球战略,其中包括乡土(匿名)[vernacular(anonymous)]遗产、大众(popular)遗产、非正式(反精英)[informal(antielist)]遗产和前工业化建筑类型以及工业化和大规模生产的文化遗产类别。这还包括一种新的、整体的文化遗产总体评估方法,将以前纯粹的物质观点扩展到包括物质和非物质两方面,例如传承的技艺(know-how)和工艺技术、仪式、语言(口述史)、宗教、音乐和舞蹈(图3)。

总之,《奈良真实性文件》对世界遗产保护政策和实践产生了重大影响。它提倡以包容和尊重的态度对待文化多样性,认识到遗产保护没有单一的方法,并超越了保护和物质价值的范畴,对《世界遗产公约》的发展和实施产生了重大影响,至今仍是如此。因此,《奈良真实性文件》应该被视为国际古迹保护的一个基本范式转变:从欧洲中心主义、以物质为中心和精英主义的方法转向全球尊重文化多样性的方法,使我们在对真实性进行不同地区的特定解释时具有更大的灵活性。此外,《奈良真实性文件》将《威尼斯宪章》中的真实性概念从其先前较为静态的概念扩展到动态和可持续发展的概念,并将所有可以想象的文化遗产类别(从历史园林到整个城市和文化景观)纳入保护和维修古迹工作中。

四、《威尼斯宪章》和《奈良真实性文件》对当前德国古迹保护挑战的影响

(一) 德国关于重建的后现代论述

虽然这种包容和尊重文化多样性的做法在奈良会议上引起了广泛共识,但关于重建的话题却引起了很大争议。例如,英国地理和世界遗产研究教授大卫·洛文塔尔(David Lowenthal)批评重建是一种纪念性保护策略,因为在他看来,重建用后现代上演的历史取代了集体记忆概念。与此相反,长期担任巴伐利亚州古迹服务局局长的德国专家迈克尔·佩策特(Michael Petzet),当时担任ICOMOS主席,他认为这是一种后现代多元化的“新古迹崇拜”(new monument cult)。他特别提到了日本伊势神宫的传统仪式和重建实践,指出真实的重建是社会可接受的,是真实的纪念物,因为它们面向当下:

“ 伊势神宫…… 以相同的形式和材料重建……作为宗教仪式的一部分:这是一个特殊的例子,也是一个非凡的例子,体现了古迹的真实信息、真实精神……事实上,即使是一个不再存在的古迹的简单复制品,也可以成为真实的纪念物……古迹的真实信息是我们的‘真实性检验’的上位术语”[18]。

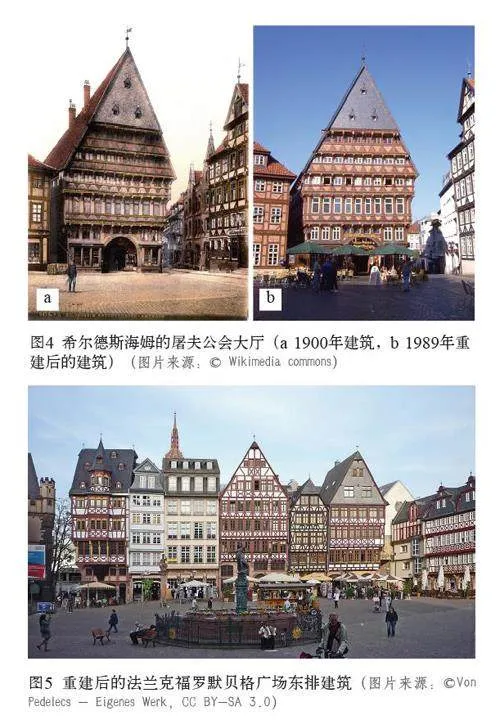

佩策特推崇新的后现代古迹崇拜的愿景,试图将古迹呈现为纯粹的当代对象,接受可能的对所期望的形式、信息和本质的重建。1994年的奈良会议可以被解读为支持建筑纪念物重建的明确声明。与此同时,德国也爆发了一场激烈的后现代辩论,焦点是重建的合理性。尽管《威尼斯宪章》否定了重建的可能性,但在《奈良真实性文件》通过后,重建整座建筑甚至建筑群是否合法(或如何合法)变得值得讨论。其中一个备受争议的后现代主义重建项目是位于希尔德斯海姆的屠夫公会大厅(Knochenhaueramtshaus)。这座建筑在二战期间被彻底摧毁,在1986—1989年间被完全重建为传统的半木结构建筑(图4)。这在德国古迹保护工作者中引起了相当大的争议,甚至1989年在希尔德斯海姆召开的古迹保护理论与教学工作组年会也专门讨论了这一问题。

几年前, 重建法兰克福罗默贝格广场(Römerberg)半木结构房屋的构想在德国是一个更具争议的后现代项目。与希尔德斯海姆的市场区相似,法兰克福的历史中心也在二战期间被彻底摧毁。尽管如此,法兰克福市议会在经过长时间的争论后,决定重建罗默贝格广场东排建筑,尽管其中只有一栋房屋因其建筑意义而有详细记录,其余建筑的重建则主要依靠图纸、照片和航拍照片(图5)[19]。

1990年德国统一后,重建问题引发的争议再度升温。20世纪90年代,德累斯顿发生了关于圣母教堂(Frauenkirche)重建的争议,该教堂与皇家宫殿和罗马广场一样,在二战的最后几天遭到了严重破坏。圣母教堂与其他遗址最大的不同在于,自二战结束以来,东德的古迹保护者一直在讨论重建教堂的问题。教堂作为战争废墟被保留下来,并作为战争纪念碑成为集体记忆的一部分。重建计划重新利用原有建筑的某些部分(图6),一些古迹保护者认为重建计划是真实性的考古重建,而另一些人则将其描述为所谓的真实性拼贴画。最终,圣母教堂的重建于1994—1996年间完成。

尽管希尔德斯海姆、法兰克福和德累斯顿的重建项目备受争议,但批判性重建原则(也是《威尼斯宪章》的原则)仍被视为德国统一后部分重建古迹战略的准则。比如大卫·希珀菲尔德(David Cipperfield)修复柏林新博物馆(NeuesMuseum)的理念就反映了这一点(图7)。与多尔加斯特(Döllgast)的慕尼黑老绘画陈列馆项目类似,柏林新博物馆同样也在二战期间遭到部分摧毁,修复工作于2011年完工,使用了未抹灰的碎砖,从而使得炸弹损坏部分仍可辨认。遵循这一理念,希珀菲尔德还对被毁坏的内部进行了修补,用尊重纪念价值的方法,将现有增建部分与原有的历史部分区分开来。

与希珀菲尔德的做法不同,瑞士建筑师彼得·卒姆托 (Peter Zumthor) 受委托在科隆罗马式教堂圣科伦巴 (St. Kolumba) 旧址设计新博物馆时,在批判性重建的原则上进行了一些转变,采用了“延续建筑”(continuing building)的策略(图8)。与柏林新博物馆一样,这座教堂也在二战时被摧毁,但这座历史建筑的遗迹已于20世纪50年代得到修复,并增建了一座新的小教堂。卒姆托尊重这两个时间层次,通过将新建筑精确地放置在圣科伦巴的原始平面图和考古遗迹上的特殊方法,达到了新旧部分同时展现的目标。因此在这个项目中,批athY/5ublywZ9D+XTs/qPg==判性重建的原则不是通过简单的新旧并置来实现的,而是精确补充教堂的历史足迹,以及通过专门为这座新建筑烧制的裸露砖块延续教堂的历史立面等方法实现。这样一来,博物馆的新立面就与罗马式圣科伦巴教堂的自然砖石结构以及战后建筑的水泥石和谐地融为一体, 从而创造了建筑历史的延续性。

到2000年,人们更加关注与历史遗址重建相关的美观和氛围的问题,忽略历史的复杂性和遗产的不和谐性,导致了公众对古迹当局做法合法性的普遍质疑[20]。这不仅反映在普遍的重建项目中,而且也充分表明了当前遗产保护问题缺乏公众的沟通和参与。这也许也是《威尼斯宪章》没有涉及到遗产保护中公众的作用所导致的结果。回顾1975年的《阿姆斯特丹宣言》[21],欧洲理事会的建议非常明确:“然而,建筑遗产的保护不应仅仅是专家的事。公众舆论的支持至关重要。公众应在获得充分和客观的信息的基础上,真正参与到工作的每个阶段,从编制清单到准备决策。”管理文化遗产时不关注民众的意见和利益,最终会损害人们对历史遗迹的理解,有时甚至会导致遗产价值的受损。

2021年10月,德国联邦州古迹保护协会(Vereinigung der Denkmalfachämter in denLändern,VDL)成立了德国遗产保护实践基本问题工作组,这是一个针对遗产保护实践基本问题进行跨国交流的平台。遗产保护实践被理解为处理古迹的全面谈判过程。除了处理保护或其过程中的基本问题外,工作组的重点还在于调解工作、知识转移和质量保证等,即内部和外部知识的交流以及与公共关系的衔接。

(二)联合国教科文组织公约和德国古迹保护立法的挑战

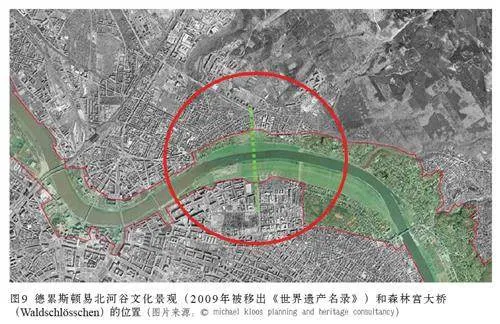

在关于重建德累斯顿圣母教堂的讨论几年后,德国又引发了关于2处世界遗产真实性和完整性问题的更大规模的争议性讨论,分别是科隆大教堂和德累斯顿易北河谷文化景观。科隆大教堂于1996年列入《世界遗产名录》,2004年因计划在莱茵河对岸建造新的高层塔楼群而列入《濒危世界遗产名录》。2004年德累斯顿易北河谷文化景观被列入《世界遗产名录》,成为德国首批被列入文化景观类别的世界遗产之一。次年,德累斯顿就爆发了一场有争议的讨论,讨论的议题是修建一座横跨德累斯顿易北河谷的新桥,因为实际上在提名的同时,作为横跨河谷的新交通要道的森林宫大桥(Waldschlösschen)就已经规划完毕(图9)。虽然在科隆,经过数年的谈判,已将大教堂从《濒危世界遗产名录》中移出,但在德累斯顿,这种协议无法达成。在经过两次审查和多次寻求折衷方案均无果而终后,世界遗产中心最终于2009年决定将德累斯顿易北河谷文化景观从《世界遗产名录》中移除。

这一决定是史无前例的,也是与德国的意愿相悖的。这样的结果表明德国在保护大规模世界遗产文化景观和城市景观方面存在严重缺陷。造成这一问题的一个重要原因是,尽管德国早在1976年就批准加入了《世界遗产公约》,一些联邦和地区法律也做出了相应的更新(例如,《地区规划法》和其他几部古迹保护法规都明确提出,要保护世界文化遗产),但是德国的古迹保护法仍未充分适应《操作指南》的要求。迄今为止德国已有52处遗产被列为世界遗产,但这些保护方面存在的缺陷尚未完全解决。城市景观和文化景观尤其如此,因为这种“活”景观是动态的,很容易受到变化的影响。文化景观自1992年以来就被纳入《世界遗产公约》中的文化遗产类别,但在目前的德国16部州古迹保护法,只有部分提及了文化景观。同样,世界文化遗产必须设立缓冲区的要求在德国16部州古迹保护法中只有1部提及。

此外,由于德国古迹保护立法对《世界遗产公约》的吸收不够充分,加上为了满足《操作指南》的要求,世界遗产管理仍经常被看作是一项“特殊的任务”,导致古迹保护的实际实施中,世界遗产管理与古迹保护虽然有着密切的相互关系,却常常被分割成两个“平行世界”。

德国作为181个缔约国之一,2013年加入了2003年《保护非物质文化遗产公约》。该公约涵盖了舞蹈、庆典和歌唱传统,以及当地社区及其环境的习俗和特殊关系等,是对1972年《世界遗产公约》的补充,强调了非物质文化遗产和(有形)世界遗产之间的相互作用。目前,德国的国家级非物质文化遗产有150项。

就德国古迹保护法及其实际实施情况而言,非物质遗产在图书馆和剧院等文化设施的保护中发挥着重要作用,在这些文化设施中,可移动遗产作为有形建筑遗产的重要组成部分受到保护。然而,尽管德国已经在进行保护非物质遗产保护的工作,但非物质遗产的保护仍然被视为德国古迹保护的一个侧面。

五、结语

总之,《威尼斯宪章》和《奈良真实性文件》的原则都反映并应用于德国古迹保护战略。虽然保护历史城市中心的后现代战略在德国城市发展政策中可以被视为常识,但同时,像希尔德斯海姆、法兰克福、德累斯顿这样的全面重建项目仍然是德国古迹保护中存在争议的话题。然而从当今的视角来看,重建项目的争议本身已成为历史,并得到了公众的广泛接受。希尔德斯海姆的重建木结构建筑屠夫公会大厅甚至在2017年被列入古迹名录。重建过后的时代,随着新一轮技术讨论的展开,这些工程现已被视为20世纪下半叶西德城市修复的杰出历史见证,同样具有重要意义。

德国古迹保护也成功地吸取了《奈良真实性文件》关于文化遗产类型多样化的建议。除了已有的类别外,近十年来,大量的20世纪工业遗产和现代遗产被列入古迹名录,从而大大拓宽了文化遗产的范围,而不仅仅是精英纪念碑和文化遗产资产。

然而,《奈良真实性文件》提到的当地社区的参与、非物质文化遗产的保护,尤其是文化和城市景观的保护等,仍有待解决。这表明尽管经过多次更新,德国古迹保护法仍然受到《威尼斯宪章》的强烈影响。这些仍待解决的任务几乎影响到古迹保护的所有领域,涉及到理论方法、实际实施、遗产专业人员的能力建设和高等教育等方面。

出于这些原因,德国威斯巴登的莱茵曼大学(RheinMain University)决定开设新的建筑遗产保护(理学学士/理学硕士)课程。这一课程大大超越了欧洲传统的古迹保护方法,有意识地在涉及古迹保护的各个领域和专业之间建立接口,从而创造出一种新的跨学科方法和综合策略来保护和促进不同规模文化遗产的可持续发展。这些保护和可持续发展城市和文化景观的战略与联合国教科文组织世界遗产和古迹保护法的立法背景有关,是这一课程的重点之一,其目标是培养未来一代遗产保护专业人员,使其能够将《威尼斯宪章》和《奈良真实性文件》的遗产保护战略结合应用。

参考文献:

[1] The Venice Charter. International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, 1964[EB/OL]. (2024-07-01) https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/venice_e.pdf.

[2] Meier H R. 50 Jahre Charta von Venedig – Geschichte,Rezeption, Perspektiven[C] //Jahrestagung des Arbeitskreises Theorie und Lehre der Denkmalpflege in Wien October 2014. Ein Resümee.Die Denkmalpflege, 2014: 121—123.

[3] Schädler-Saub U. Conservation Ethics today: are our conservation-restoration theories and practice ready for the twentyfirst century? Introductory notes to some central issues[J]. Protection of Cultural Heritage, 2019(8): 291–300.

[4] The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments,1931[EB/OL]. (2024-07-01) https://www.icomos.org/en/167-theathens-charter-for-the-restoration-of-historic-monuments .

[5] Second Congress of Architects and Specialists of Historic Buildings. Decisions and resolutions, 1964[EB/OL]. (2024-07-01)https://www.icomos.org/public/publications/hommedecin.pdf.

[6] Sabrow M. Erinnerungsorte der DDR[M]. München: C.H. Beck,2009: 536—545.

[7] Martin D , Krautzberger M. Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege[M]. München: Verlag C.H.Beck, 2022: 100.

[8][10] Gebeßler A. Zur Geschichte der Denkmalpflege.Denkmalbegriff – Organisation – Aufgaben – Probleme[C]//Eine Zukunft für unsere Vergangenheit. Denkmalschutz und Denkmalpflege in der Bundesrepublik Deutschland, München:Prestel;1975: 157—163.

[9] Ruskin J. The Seven Lamps of Architecture[M]. London, Smith,Elder & Co1849: 357.

[11][15][17][18] S. Falser, M.S. From Venice 1964 to Nara 1994 – changing concepts of authenticity?[C]// Conservation and Preservation. Polistampa, Florence, 2010: 115—132.

[12] UNESCO: Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972[EB/OL]. https://whc.unesco.org/en/conventiontext/.

[13] UNESCO: Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, regularly updated since 1977 [EB/OL].(2024-07-01) https://whc.unesco.org/en/guidelines/.

[14] The Burra Charter, 1979-2013 (first adopted in 1979, the Burra Charter is periodically updated to reflect developing understanding of the theory and practice of cultural heritage management)[EB/OL].(2024-07-01) https://australia.icomos.org/resources/burra-charterseries/.

[16] The Nara Document on Authenticity, 1994[EB/OL]. (2024-07-01) https://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-enfrancais/ressources/charters-and-standards/386-the-nara-documenton-authenticity-1994.

[19] Von Engelberg Dockal E. Rekonstruktionen als Teil eines “postmodernen Wiederaufbaukonzepts”? Der Frankfurter Römerberg als Sonderfall[C]// Bogner S Spiegel D (Red.). Im Kontext,HRMagazin. Festgabe für Hans-Rudolf Meier. 2016: 4—17.

[20] Donath M. Entstaatlichung der Denkmalpflege? Von der Provokation zur Diskussion. Eine Debatte über die Zukunft der Denkmalpflege[B]. Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland. 2000.

[21] The Declaration of Amsterdam, 1975[EB/OL]. (2024-07-01) https://www.icomos.org/en/charters-and-other-doctrinal-texts/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/169-thedeclaration-of-amsterdam.

(责任编辑:刘瑛楠)