论当代中国价值观念的具象传播

摘 要:

中华典籍通俗读物作为诠释与弘扬中华优秀传统文化的重要载体,不仅蕴藏着中华优秀传统文化与科学社会主义价值观主张高度契合的智慧凝结,更是凭借其出版传播,将当代中国价值观念的抽象“不可见”转化为“可感知”的具象形态。中华典籍通俗读物实现当代中国价值观念具象传播有着文本表达生活化、价值传播潜隐化、知识体验丰富化等叙事表征。同时,也存有资本魅惑下的叙事解构与意义偏离、图像阐释中的指涉歧义与价值遮蔽、数字赋能下的侵权风险与技术依赖等现实风险。依托中华典籍通俗读物具象传播当代中国价值观念的动态演绎与科学诠释,要坚持以科学价值理念为指导,筑牢通俗读物出版传播思想阵地;利用图像消解文本局限,丰富通俗读物表征价值观念的图像诠释;摆脱“技术沼泽”强化技术反思,实现数字赋能与出版传播的良性互动,进而增进受众对于当代中国价值观念的知识理解、叙事共鸣与价值认同。

关键词:价值观念;中华典籍通俗读物;中华优秀传统文化;具象传播;科学社会主义价值观;“高度契合”

DOI:10.15938/j.cnki.iper.2024.04.020

中图分类号:G206 文献标识码:A 文章编号:1672-9749(2024)04-0126-07

习近平总书记曾指出:“马克思主义传入中国后,科学社会主义的主张受到中国人民热烈欢迎,并最终扎根中国大地、开花结果、决不是偶然的,而是同我国传承了几千年的优秀历史文化和广大人民日用而不觉的价值观念融通的。”[1]中华优秀传统文化的价值观念同科学社会主义价值观主张具有高度契合性,对于当下深入推进马克思主义中国化时代化研究提供了科学指南。

当代中国价值观念作为“指导人的生活的实践性观念”[2],尽管可以被升华抑或提炼,但本质上仍是隐匿于具象下的抽象“不可见”。当代中国价值观念的彰显与表达,也需经由具象载体得以承续,实现受众对价值观念由认知走向认同,自发迈向自觉的思维转型。中华典籍通俗读物作为阐释当代中国价值观念的表征载体,蕴藏着当代中国价值观念的智慧凝结。中华典籍通俗读物凭借其出版传播,将当代中国价值观念由“不可见”转化为“可感知”的具象物质形态,为实现受众就价值观念的知识传递,抑或情感表达提供契机。基于当下数字文化流行、中西文化碰撞、多元思潮交织的现实境遇,积极探索中华典籍通俗读物对当代中国价值观念的具象表达,增进受众对于价值观念的知识理解、叙事共鸣与价值认同,有助于党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

一、当代中国价值观念具象传播的叙事表征

智媒时代,文化“正以文字为中心向形象为中心转化”[3]并以“语言中心转向视觉为中心”[4],融合了图像和符号等多元叙事体验,并将携带情感价值的知识信息裹挟于具象化实践中。阅读中华典籍通俗读物不仅成为大众消费传统文化的典型景观,也是接受和感知当代中国价值观念知识传递和情感共鸣的有效方式。期间,数字技术发展革新了受众对于知识的信息获取和交往互动,为中华典籍通俗读物的出版传播提供了宝贵实践经验。

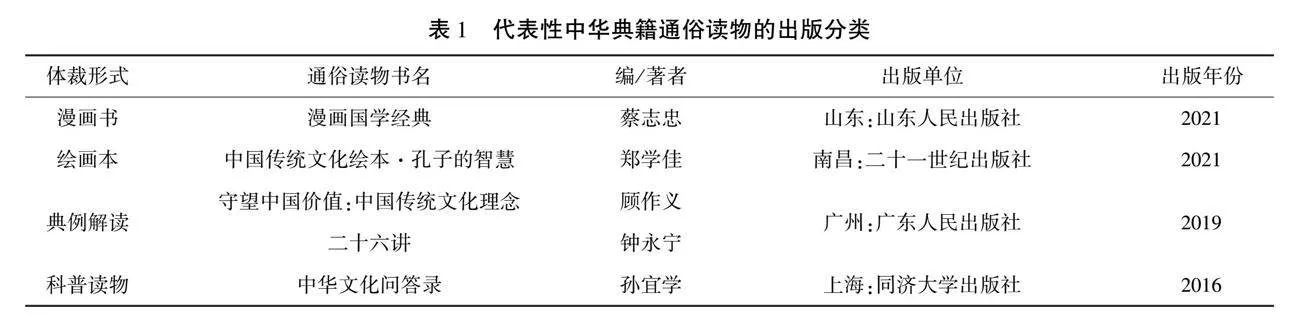

得益于中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《“十四五”文化发展规划》(2022)和《关于实施中华传统文化传承发展工程的意见》(2017)等政策有力扶持;加之当下出版实践中注重“满足读者多样性和个性化需求”[5]的出版生态环境,中华典籍通俗读物正历经“迎合社会需要,突出受众阅读偏好”的结构性叙事转变,通俗类读本的主题出版和体裁分布也更加丰富多元。其中,“漫画书”“绘画本”“典例解读”以及“科普读物”等多样态的中华典籍通俗读物,以深入浅出,晓畅直白的大众话语向受众阐释中华典籍中所表征的价值观念,满足大众多层次需求(表1)。基于此,中华典籍通俗读物的出版传播应运而生,并表征出当代中国价值观念具象传播的诠释新特征。

1.文本表达生活化

当代中国价值观念要想依托中华典籍通俗读物实现其具象表达,并以“阅感亲切、文化易人”的表征效果吸引受众引发共鸣,达到价值观念日常化、具体化的传播叙事效果,首先要打破普通受众对价值观念“宣教式”传播的刻板印象,将体现价值观念的典籍通俗读物以生活化叙事手段嵌入受众的“日常点滴”。因此,中华典籍通俗读物出版多以贴近受众日常叙事凸显其话语表述力,以期在生动形象的叙事中实现当代中国价值观念传播。

实际上,富含当代中国价值观念的中华典籍通俗读物贴合受众日常生活化体验,如“‘民为邦本’:人民群众真正做主”“‘天人合一’:一条心灵解困之路”等;注重微观数据使用,不论是“中华传统文化理念二十六讲”,还是“半小时漫画《论语》”,都让中华典籍通俗读物愈显世俗化;注重“Z时代”数字原居民的话语形式与表征特征,融合“视觉冲击”“矛盾元素”的图像表达,如漫画家蔡志忠在《漫画国学经典》中,凭借人物形象的典型性,线条刻画的客观性以及色彩呈现的丰富性,将“四海一家,天下大同”所承载的“天下观”价值主张进行了文本“视觉化”转向和图像表征。这种叙事方式在受众记忆深处持续发酵并对其价值观产生重要影响的同时,实现了价值观念与当代流行文化的有效嫁接,使晦涩难懂的抽象观念以生活化、趣味化的具象表达,有效消解大众与典籍的距离感,也使抽象化价值观念贴近大众群体的内在观照。

以往中华典籍通俗读物叙事热衷于直白而宏大的“表层式阐释”,中华典籍核心价值的理论准确性以及深层次的概念范畴和叙事逻辑容易被隐没。因此,当前中华典籍通俗读物出版传播更多的是展现生活化、亲民化的知识解读和价值诠释,凸显本土化大众化语境下的价值观念传递。中华典籍通俗读物作为一种介质载体,让受众群体与当代中国价值观念达至“时空对话”,更贴近受众现实需求。

2.价值传播潜隐化

话语和图像本身显性直观地叙事表达容易携带着某种特定的价值观倾向。凸显“视觉元素”为主导的各类具象化叙事介质,正逐渐嵌入受众生活日常的方方面面,并在潜移默化中传递着叙事主体特定的价值观念表达,进而影响受众思维认知。正所谓“当代文化正变成一种视觉文化”[6],视觉元素不受语言场域的障碍限制,可以跨越时空界线传达叙事情感和价值理念。中华典籍通俗读物注重图像视觉的感性体验、主客体间的交流对话以及符码介质的叙事引导,价值观念具象传播的目的意图被隐喻与遮蔽在介质载体与文本表征间。

传统通俗读物侧重线性演进的“灌输式”教育,强调理论阐释与思想传递的理性叙事,因果关联,直指话语内核,偏向抽象性、深刻性与严肃性。但这种直接显性的价值观念传递往往会带来“过度理由效应”,导致受众潜意识地排斥与拒绝。中华典籍通俗读物作为兼顾政治、市场与资本多重逻辑要素作用的产物,其通俗叙事表征着足以彰显当代中国价值观念的价值内核和情感表达;严肃抽象的价值观念能够通过“视觉图像或景观,建构起幻想欲望,不断‘询唤’着个体的确认与认同”。[7]由此,当代中国价值观念的表达与传播被隐匿于各类叙事介质中,给受众留下了充足的想象空间。

实际上,价值观念导向和核心意义传递被赋权于受众的叙事体验中,并且这种“体验”总是关联在一些看似无关的文本中。例如,“坤厚载物,德合无疆;含弘光大,品物咸亨”(《周易·坤卦》)在通俗读物中的表达为“深厚的大地普载万物,德行广大,久远无疆。它含育一切使之发扬光大,万物遍受滋养”[8]。“厚德载物”中所折射出的“道德观”价值主张被隐匿于赞美大地“博大”“厚实”“柔顺”的通俗表达中,对于“厚德载物”强调“容人、容物,善待他人他物”的精神内蕴体验与科学社会主义价值观主张高度契合性的价值认同,便转换为“容载万物的大地之德”。这类直观可感知的具象化叙事,在受众与文本互动中实现理论与叙事,情感与话语渗透交织,有助于情感共鸣、思维想象等隐喻路径实现。隐喻化的思想传播规避了“直接灌输”可能带来的冲突和排斥,符合当代受众的思维惯习和心理体验,在实现“核心话语意蕴呈现,避免偏差性解码”[9]的同时,使面向大众的价值观念传播更加具象化,也容易被受众接受和认同。

3.知识体验丰富化

伴随人工智能数字化浪潮涌入,数字技术的多元渗透催使中华典籍通俗读物的出版传播朝向虚实结合、数字联动的场域转变。AIGC介入数字人文技术的资源整合和平台搭建,也对中华典籍通俗读物的知识获取产生了变革性影响。

从超越技术范式的叙事角度来看,中华典籍通俗读物经过数字化赋权实现了物质载体的记忆性重构,推动通俗读物由“纸质原生”迈向“数字呈现”再到“沉浸接受”的叙事演进;在规避纸质版“纸张骨脆”“发潮褪色”“磨损虫蛀”等物理损失壁垒的同时,有效助力通俗读物出版传播的场域覆盖和知识共享。中华典籍通俗读物实现了数字可视化呈现,受众也可以通过“即时在线”对其进行检索和阅读。同时,技术赋能增进了受众对于中华典籍通俗读物的文化感知和具身体验。例如,《典籍里的中国》以数字技术活化典籍读本《传习录》,并利用“虚拟现实和增强现实”等交互化数字体验手段,实现受众对“知行合一”价值观念的具身感知,有效促进了中华传统文化与受众接触需求间的叙事融合,实现中华典籍通俗读物文化价值效应,使用价值效应与社会传播价值效应的“三效统一”。

数字赋能也因而成为中华典籍通俗读物知识呈现,形塑价值观念的重要方式。伴随数字阅读终端的智能发展,受众获取中华典籍通俗读物的渠道方式也更为便捷。不论是通俗读物的纸质漫画书和绘画本,或是数字读本出版发行,还是诸如“妙音国学”等推广中华文化移动应用程序APP的开发,抑或是《中华优秀传统文化经典读本》有声读物的出版发行,数字技术赋能通俗读物的知识呈现打破了传统通俗读物“单一化”“平面化”的叙事呈现,集“丰富多元”和“体验共享”于一体的数字阅读新生态,能够帮助受众脱离“书斋式阅读”,更加符合当前数字化时代受众的阅读偏好。

二、当代中国价值观念具象传播的现实反思

提高中华典籍通俗读物价值观念传播诠释的话语引领力,将文本话语转化为更符合当代受众心理偏好的日常语言,是达到当代中国价值观念与受众同频共振的有效路径。中华典籍通俗读物出版进行价值观念具象传播意味着以更加“接地气”的形式传播知识,意味着对传统价值观念“抽象”“宣教”等既定捆绑力的消解,同时以寓教于乐,生动活泼的叙事方式赋予抽象价值观念亲和表达。中华典籍通俗读物作为当代中国价值观念直观化的物质表征载体,为当前开展中华优秀传统文化与科学社会主义价值观主张的高度契合性研究提供有利契机,但在中华典籍通俗读物出版进行价值观念具象传播的实践探索中仍有亟需关注的重要问题。

1.资本魅惑下的叙事解构与意义偏离

中华典籍通俗读物出版对价值观念具象传播的本意,实际上是为满足受众“日用不觉”且喜闻乐见的文化消费需求,并依托具象载体,把抽象的价值观念同百姓所熟悉的“日常图景”相融合,以满足价值观念通俗化叙事传播的实践诉求。而迎合市场资本逻辑进行具象叙事的读本生产也是当代中国价值观念融入生活和引领受众消费文化的必然。中华典籍通俗读物出版作为一种商业文化现象,其携带的价值观念通俗化叙事生产也会考虑市场需求,尤其是市场大众的“泛娱乐化”消费需求。

事实上,通俗读物的出版传播往往会受资本逻辑干预,生产者为了捕捉娱乐热点,常常过度追求“流量热度”或是“文字狂欢”,部分文本叙事不仅出现“歪解谬论”“娱乐成瘾”的庸俗倾向,甚至会以“审美粗鄙化”“话语调侃化”的庸俗表达对中华典籍通俗读物叙事意蕴进行颠覆解构;既有道德规束与价值标准被消解颠覆,那些本该承载一定教化启蒙和思想智慧的通俗读物逐渐沦为仅供娱乐消遣的“文字垃圾”,进而造成当代中国价值观念核心叙事的解构和偏离,受众也会在无意识间深陷“娱乐深渊”而无法自拔。比如,某出版社在其出版的通俗读物《道德经浅释》中,把“智慧出,有大伪”(《老子道德经》)以当下流行的“自嘲式话语”表述为“知识太突出,大家都虚伪”,试图以“博眼球,蹭热度”激发受众情感共鸣,实现中华典籍读物的通俗表达。这种通俗表达不仅偏离了文本内容“亲民化”处理的叙事走向,同时也会导致中华优秀传统文化内在价值的叙事失真。

受众希望摆脱传统严肃性的叙事表达而获取更加活泼的文化形态。受资本裹挟的通俗文本虽在某种程度上为其赢得了曝光率和点击率,但“娱乐狂欢强化了人们娱乐的欲望,使人沉溺于虚假的娱乐快感之中”[10],中华典籍通俗读物价值叙事被资本魅惑所遮盖,不仅使其变得“失真”“粗鄙”,同时也会使叙事生产和意义建构发生偏离。

2.图像阐释中的指涉歧义与价值遮蔽

中华典籍通俗读物表征当代中国价值观念的政治需求特殊性要求其使用的图像文本应该是能够体现中华优秀传统文化与科学社会主义价值观主张“高度契合”的具象化产品,进而能在跨越时空界限的叙事表达中,建构兼具文化底蕴与情感认同的图像叙事体系,凸显中华优秀传统文化与科学社会主义价值观主张的高度契合。

文本并不会自我言说,图像依托文本“视觉化”的叙事效果丰富了中华典籍通俗读物意蕴阐释的有效表达,有助于大众把握“高度契合”价值观念的意义建构。但图像视觉化阐释价值观念,在给受众带来“趣味化”“直观化”叙事体验的同时,也会因其“碎片化”和“娱乐化”模糊图像阐释与文本话语间的意义指涉,导致图像对价值观念核心意蕴的解构与“遮蔽”。具体来看,图像“碎片化呈现”冲击着通俗读物价值传递的叙事完整。例如,《一张图读懂孔子的一生》《一张图读懂社会主义核心价值观》等通俗读物,都是以碎片化浅阅读的图像叙事将信息直观呈现在受众面前。这种“碎片图像侵入”会使受众认知思维在接受价值观念叙事引导时遭受“断裂”解构,随之而来的肆意想象与片面事实呈现容易瓦解受众的批判思维和深度思考,浅阅读也会让受众对通俗读物所要传递的价值内核留于表面,影响受众对于价值观念的理性构建,进而卷入“碎片叙事建构、解读和释放情绪的旋涡”[11]。

在当前“流量变现”“娱乐至死”的文化生态下,通俗读物的核心语义价值正被图像狂欢和表层娱乐所消融,这种娱乐化图像阐释藏匿于通俗读物,并在“视觉对话”中激活受众大脑的快感中枢,致使受众深陷“眼见为实”的虚幻执念而无法自拔,不断消解价值观念的思想流通。缺乏科学引导的图像叙事容易致使受众“陷入一种危险的错觉,即以为看到就等于知道和理解”[12]。通俗读物“言外之意,象外之旨”的文本增容会被图像表征所瓦解;其后果就是导致中华典籍通俗读物核心意蕴的价值传递成为“空中楼阁”。

3.数字赋能下的侵权风险与技术依赖

伴随数字资本主义时代的兴起与发展,数字媒介、算法技术和平台经济等衍生物不仅革新了传统通俗读物出版传播的运作方式;同时它们在推动通俗读物突破纸质原生载体束缚实现数字化出版传播转型的过程中,也悄然改变了受众阅读模式,形塑着价值观念传播的真实面向。然而,数字赋能并不等于“技术万能化”,技术僭越带来的侵权风险,技术依赖引发的主体消解都会对以具象化形式承载价值观念通俗读物的出版传播带来负面影响。

数字技术推广使得通俗读物版权状态不明似乎成为一种“常态”。数字赋能出版传播并非是直接知识生产,而是对已有知识资源的可视化整合。期间,包括文字、图片和音频在内的文本知识会在未经授权的情况下被盗用,引发相关学术伦理问题。同时,受众数字化阅读的“思想痕迹”也会被数字技术识别和追踪,导致受众的数据隐私被泄漏,带来一定安全隐患。数字赋能确实能够催使中华典籍通俗读物的文本获取和具象呈现更加快捷和生动,但这种“快捷”“生动”并不意味着中华典籍通俗读物内在价值观念所表征的哲思智慧能够被“简单化”的数字获取。事实上,数字赋能通俗读物的出版传播主要是利用算法逻辑实现其知识信息的数字场域流通。这种同质机械化的算法“技术集合”处理方式会削弱受众与中华典籍通俗读物间的开放式解读和沉浸式体验,“大脑也只是长期停留在肤浅的表层,直接影响并制约了我们对这个世界的信息感知与深度理解”[13]。比如,利用数字技术可以检索中华典籍通俗读物中“宇宙观、天下观、社会观和道德观”等价值观主张的出现频次,实现相关知识信息的罗列和解读。但仅通过数字技术无法把握这些价值观念的整体意蕴和内在关联,受众仍需结合文本的原初旨义和历史语境来实现对于价值观念的具身感悟与科学诠释。

另外,“数字技术集合”也容易在通俗读物数字化传播的空间场域中形成信息壁垒,其存在的“过滤气泡”强化效应[14]会使受众接触到的中华典籍通俗读物条目多样性变窄,进而致使文本叙事、思想视野和价值呈现的同质性“信息茧房”现象愈发严重,最终也会逐步消解数字赋能中华典籍通俗读物传播叙事的实际功效。

三、当代中国价值观念具象传播的困境纾解

中华典籍通俗读物作为诠释与弘扬中华优秀传统文化的重要载体,同时也是能够表征当代中国价值观念的具象化叙事手段。从某种程度上来看,出版传播引导着受众的价值取向和判断,同时也塑造着社会的主流价值观。当前,中华典籍通俗读物出版传播既为普及推广价值观念提供了诸多机遇,同时在实践推进中也存有一定的潜在困境。就中华典籍通俗读物的出版而言,它兼具实用价值和叙事价值的统一,是“形而上”价值观念具象化表达的实现形式,有利于主流意识形态“飞入寻常百姓家”。因此,要采取科学有效的方式,推进中华典籍通俗读物出版对当代中国价值观念的具象传播。

1.科学指导:坚持以科学价值理念为指导,筑牢通俗读物出版传播思想阵地

出版传播实际上是文化传承的本质功能与实践参与,中华典籍通俗读物的出版传播作为建构主流意识形态的重要场域,彰显着中华优秀传统文化的符号标识,也积淀着当代中国价值观念的内涵意蕴。利用通俗化手段实现抽象价值观念的具象表达,就必须要确保价值观念“理论彻底性”,即认识到推广普及价值观念的自信底气在于观念可以“说服人”“掌握人”“入人心”。只有价值观念把握彻底,文本叙事才能真正实现面向大众的通俗化呈现。

中华典籍通俗读物的出版传播是对当代中国价值观念具象表达的实践探索。坚守价值观念不动摇,保证表征当代中国价值观念的介质载体能够“以难忘的方式给我们的想象力打下印记,乔装成个人或集体的无意识隐藏在深层记忆中”[15],进而消弭理论与群众间的话语隔阂,更好实现当代中国价值观念通俗化叙事与大众化传播。党的二十大报告首次提出“科学社会主义价值观主张”这一概念范畴,并强调“中华优秀传统文化源远流长……同科学社会主义价值观主张具有高度契合性”[16]。科学把握“高度契合性”既要从学理层面阐释“何以契合”“如何契合”“契合之处”,同时也需要出版领域面向大众做好当代中国价值观念的通俗具象化解读。

中华典籍通俗读物的出版是具有鲜明意识形态属性和价值观念导向的出版传播工作。因此,彰显当代中国价值观念通俗读物叙事建构的首要前提,就是要立足中华优秀传统文化同社会主义价值观主张在宇宙观、天下观、社会观和道德观层面高度契合的互动体现,思考如何科学具象化地诠释“高度契合性”,并将其核心意涵进行提取和凝练,融入至中华典籍通俗读物中,竭力把“有理论高度,价值深度”的理论话语叙事转化为“接地气,生动活泼”的大众话语叙事。

中华典籍通俗读物的出版传播是当代中国价值观念得以具象化呈现的实践载体,而当代中国价值观念又为建构合乎受众“听得懂,能接受”逻辑叙事的话语内核保驾护航。当代中国价值观念要获得受众认可,就必须确保价值观念的科学性和严谨性,对于通俗读物的叙事建构亦是如此。期间,坚持当代中国价值观念在指导推进通俗读物出版传播的“全面参与”,要把能够彰显当代中国价值观念的表征符号呈现在通俗读物的文本创作、编辑校对和印刷流通中,保证通俗读物中当代中国价值观念的“时刻在场”,避免介质载体淹没在形形色色的符号中。为大众所喜闻乐见的中华典籍通俗读物出版传播一定兼具市场亲和力,理论宣传性和叙事感染力,而非受资本魅惑带来的叙事偏离和意义解构。因此,当代中国价值观念要占领中华典籍通俗读物文本叙事和出版传播的各环节,引导其朝向叙事正统,内核凝聚的方向发展,进而实现中华典籍读物通俗叙事与价值观念传播的正向增益。

2.视阈融合:以图像消解文本局限,丰富通俗读物表征价值观念的具象诠释

当代中国价值观念独具的抽象性表达需依托图像而具形,构造事件与观念、集体主体与社会现实的关系。伴随视觉文化和数字技术兴起,视觉图像作为一种观念具象的诠释载体,凭借其言语文字、图像符号等元素互动在很大程度上消解了“文本在场”的叙事局限,并且以更具直观性,表现性和感染力的通俗特点实现了意义表征和价值传递的图像赋予,成为一种愈发广泛的媒介载体。

图像时代,“人们倾向于用图像化主导的观览形式来进行文化接受和交流”[17],进而获取“投其所好”的互动沟通和消费形式。图像化阐释依附于沉淀在通俗读物文本深处的“文化意识”,既丰富了价值观念传播的场域流通和叙事呈现,同时也能够有效促进受众与通俗读物间的情感连接和意义共享。针对图像叙事过程中的“指涉歧义”与“价值遮蔽”等困境,要主动丰富中华文化图像叙事的内容供给和主体演绎;利用图像“可见”的文化生成,将晦涩难懂“不可见”的价值观念转化为具象生动,跨越受众与文字叙事间的认知鸿沟,实现视觉图像与语言文字二者间的叙事互补,进而通过视觉图像的叙事建构,将受众对于当代中国价值观念的认知理解和叙事想象锚定在具象化事物中。

丰富视觉图像阐释的内容供给实际上是深挖中华文化中蕴含有哲学思想、道德规范等图像资源,将当代中国价值观念嵌入中华典籍通俗读物出版的图像叙事中,借助受众所熟悉的日常生活化场景进行媒介化生产,将复杂抽象的价值观念转换成百姓“可感知”的通俗语言,借以消除年龄、学历和阶级等壁垒。被赋予图像视觉呈现的价值观念往往又以“何处看”“为何看”“如何看”等价值导向,在引导受众浏览图像和文字时潜移默化地对其进行“价值传递”,隐匿在图像中的价值观念也实现了面向大众的浸润式传播。

实际上,具有标识性的图像往往能够勾连起受众记忆深处的文化意象。例如,《中国传统文化绘本·孔子的智慧》以石刻文图的细节叙事呈现孔子生平,并利用受众“观览参与”的图像化叙事,在展现孔子“仁义礼智信”思想精髓的同时,折射出了中华文化高尚品德的思想智慧。期间,“图文一体”的叙事逻辑让受众在沉浸式阅读体验中感知视觉文化心理和理性思维引导,视觉图像所建构的认知叙事也足以让受众体验到跨时空场域下“文化在线”的沉浸式体验,唤醒受众内心深处的文化认同和“重叠性共识”[18],发挥通俗读物图像诠释的价值传递和意义凸显,实现中华优秀传统文化思想叙事的具象表达。此外,通俗读物图像诠释也要科学处理好图像和文字等多媒介在中华典籍通俗读物生产传播中的“越位”效果。中华典籍通俗读物图像化阐释的精妙之处就在于文本创作立足原初意义予以价值拓展,在实现文字与图像跨媒介叙事有机融合的同时,表现出明显的叙事张力,从而更好彰显价值观念图像表征的意涵赋予。

3.超越扬弃:摆脱技术沼泽强化反思,实现数字赋能与出版传播良性互动

数智媒介自诞生以来就凭借其特有的“数字图绘、智能反馈和数据追踪”[19]等特性,赋能文本传播与受众间的互动交往。从传统纸质文本表征文化,到现代数字“参与”消费文化,“技术赋能”出版的生态格局正形塑着价值观念具象传播新样态。面对中华典籍通俗读物出版传播过程中数字赋能可能诱发的侵权风险与技术依赖,应以整体视角予以审视,从主体培育、制度保障等层面锻造自主批判意识,消解技术权力宰制,促进技术赋能通俗读物出版对当代中国价值观念具象传播的良性互动。

为摆脱当下数字赋能通俗读物出版传播所带来的“技术沼泽”,一方面,要增强受众主体的自主思辨和参与能力,锻造主体对于数字化的理性认知。“任何技术媒介或数据信息都有力量将其虚拟假设强制设定在没有自觉意识的人的身上”[20]。数字赋能不仅改变了通俗读物出版对价值观念具象传播的表征样态,同时也对“人”作为受众主体产生了必然影响。因此,技术赋能参与通俗读物出版对价值观念的具象传播,要立足人的理性选择与价值认同,通过提高数字化受众主体的素质培养和理性审视,进而推动通俗读物数字具象化传播的正向发展。具言之,就是要培育数字化受众主体的批判性思维,强化对数字技术的正确认知。中华典籍通俗读物数字化传播虽带来了海量文本叙事,但其质量和真实性却难以过滤筛选。面对信息数据良莠不齐的数字化参与,通俗读物出版对价值观念的具象传播也容易导致信息过载和注意力分散,使受众成为随波逐流的数据“浮萍”。对此,培养受众主体的自主批判意识,增强“反操控”“反渗透”的数字思维,能够帮助主体在从事数字化阅读实践中实现自我保护和能力驾驭,有效识别算法“隐匿”,洞察数据传播的真实性和可靠性,从而保障自身对于数字技术的认知和甄别,实现价值观念数字场域具象化传播的技术理性和价值理性的有机结合。

另一方面,要制定技术规约,完善数字出版法律制度。针对中华典籍通俗读物的数字出版,相关部门应结合数字技术发展以及出版行业实践,制定并完善相关法律制度和司法解释,以便在规范数字场域通俗读物文本创作和出版流通的同时,确保受众数字化阅读的“思想痕迹”得到保护,避免数字用户数据被盗用。此外,出版行业或数字化传播主体也需提高自身常态化版权保护意识,合理运用侵权监测及电子证据系统,数字水印和数字加密技术来打击各类侵权行为,保障数字具象化出版传播实践过程中作者与受众的合法权益。实际上,中华典籍通俗读物出版过程中,对于数字技术运用的本质内涵与目标导向,在于以“具象化”的通俗手段帮助受众更好地把握当代中国价值观念的知识理解,叙事共鸣和价值认同。不论是数字参与,还是技术嵌入,当代中国价值观念在数字化场域传播过程中可能出现的具身体验、共享交互等数字实践都必须能够辐射受众对于价值观念的认知体验和情感共鸣,进而加强中华典籍通俗读物具象传播的叙事魅力,实现二者间的价值传递和体验交融。

结 语

当代中国价值观念源于中华优秀传统文化,根植于中国特色社会主义伟大实践。党的二十大报告明确指出中华优秀传统文化“同科学社会主义价值观主张具有高度契合性”[21]的重要论断。从这个意义上来说,针对中华优秀传统文化与科学社会主义价值观主张的高度契合,可以将其理解为是立足中国特色社会主义实践下的价值观念,也是当代中国价值观念的主要表现之一。因此,“高度契合性”作为当代中国价值观念理应能够依托具象的通俗形式,实现面向社会的大众传播。当前通俗读物在进行当代中国价值观念具象传播的实践中存有一定阻力。而采取科学有效的方式,推进中华典籍通俗读物对当代中国价值观念的具象传播,在很大程度上能推动当代中国价值观念由抽象“不可见”转化为具象“可感知”。

参考文献

[1] 习近平著作选读(第二卷)[M].北京:人民出版社,2023:277.

[2] 郭凤志.价值、价值观念、价值观概念辨析[J].东北师大学报,2003(6):41-46.

[3] 尼尔·波兹曼.娱乐至死[M].章艳,译.桂林:广西师范大学出版社,2004:11.

[4] 弗雷德里克·詹姆逊.快感:文化与政治[M].王逢振,译.北京:中国社会科学出版社,1998:2.

[5] 孔嘉雯,陈兴昌.网络自出版内容质量现状及对策[J].现代出版,2017(4):39-41.

[6] 丹尼尔·贝尔.资本主义文化矛盾[M].赵一凡,译.上海:生活·读书·新知三联书店,1989:156.

[7] 揭晓.视觉文化传播与意识形态日常生活化研究[J].社会主义研究,2016(1):68-74.

[8] 顾作义,钟永宁.守望中国价值中国传统文化理念二十六讲[M].广州:广东人民出版社,2019:171.

[9] 吕伟松,赵庆寺.中国式现代化对外传播话语体系的要素、逻辑和策略[J].学术探索,2023(7):58-65.

[10] 瓦尔特·本雅明.机械复制时代的艺术[M].李伟,郭东,译.重庆:重庆出版社,2006:34-37.

[11] 邢海晶.“后真相”网络传播视域下意识形态安全风险治理探赜[J].思想政治教育研究,2024(1):53-59.

[12] 鲁道夫·爱因汉姆.电影作为艺术[M].邵牧君,译.北京:中国电影出版社,1988:160.

[13] 曼弗雷德·施皮茨尔.数字痴呆化[M].王羽桐,译.北京:北京时代华文书局,2014:39-40.

[14] 张志安,汤敏.论算法推荐对主流意识形态传播的影响[J].社会科学战线,2018(10):174-182.

[15] 伊塔洛·卡尔维诺.为什么读经典[M].黄灿然,李桂蜜,译.南京:译林出版社,2015:3.

[16][21] 习近平著作选读(第一卷)[M].北京:人民出版社,2023:15,15.

[17] 李应志.从阅读到观览:图像时代的文化接受与主体问题[J].中国社会科学,2023(8):123-141.

[18] 吕伟松.论中华民族现代文明话语体系建构与全球传播[J].云南社会科学,2024(2):149-159.

[19] 韩桥生,李浩.智能推荐场域中主流意识形态的传播风险及其应对[J].思想理论教育,2023(5):86-92.

[20] 马歇尔·麦克卢汉.理解媒介:论人的延伸[M].何道宽,译.南京:译林出版社,2019:28.

[责任编辑:张学玲]