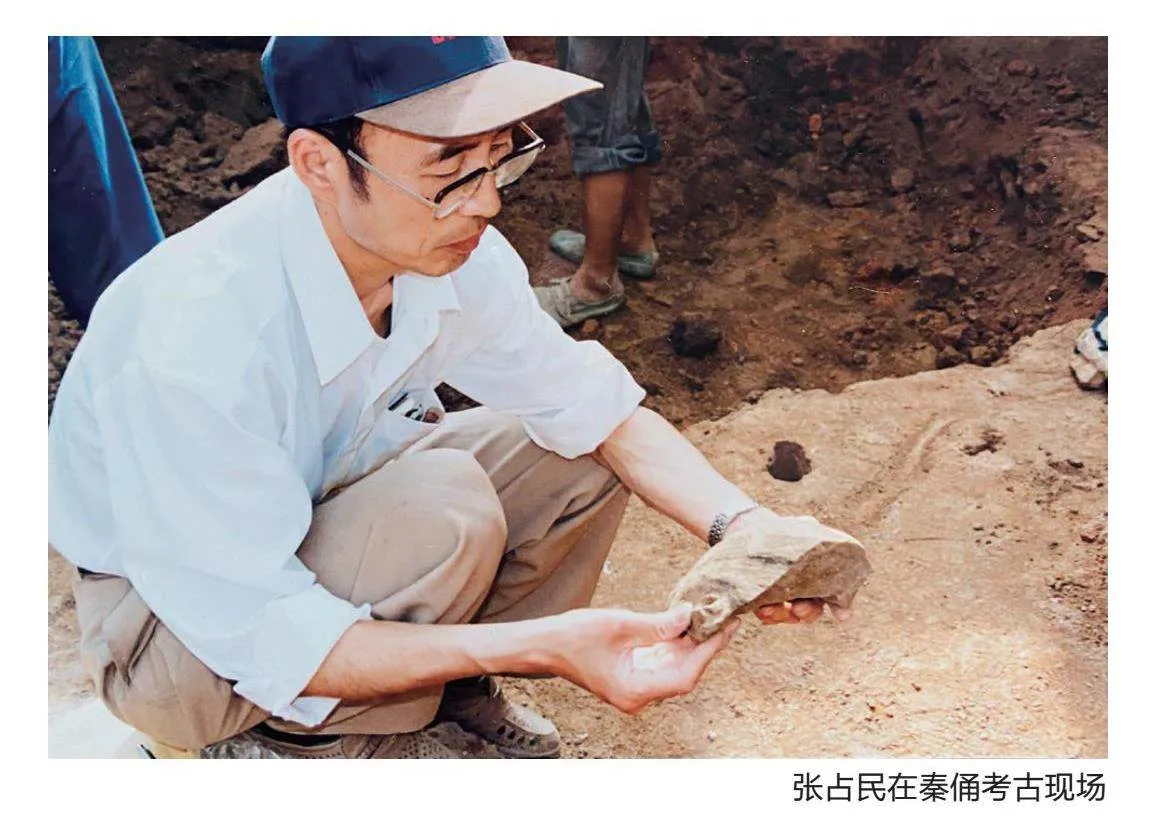

张占民:秦俑文化传播者

他四十六年如一日和秦俑对话,让每一片陶俑残片回归原位,为每一片陶俑碎片找回历史的记忆。他通过写作和读者交流,和文物交流,也和自己的内心交流。这种日复一日的重复,日复一日的专注,凝聚成代表秦俑考古人的一种精神气质。

一个考古人的家,也是一个考古现场。

张占民退休后,蜗居在城南终南山脚下大学城的家属院中。推开门,一眼就看到整扇窗的山景和一整个阳台沐浴在日光中的植物。

墙上挂的字画,房间里堆的书籍和资料,还有佛像旁蹲守的兵马俑,它们好像都在讲述这位秦俑考古人的故事。

张占民正在撰写的新书也平放在书堆中间,是一本为纪念秦俑发掘五十年写给中小学生朋友的秦俑科普书——《问答兵马俑——考古领队答疑录》。

他向记者介绍自己的爱人古正华女士,郑重地用了一句:“我的幕后英雄”。四十六年的考古生涯,三十六年的秦俑科普读物的写作,他身边坚定的支持者就是妻子。而且从上世纪80年代第一本书的写作开始,每一个文字都是由妻子录入电脑当中的。

颇具古风的张占民至今仍习惯手写创作,而佛像旁边的那尊跪射俑复制品,竟然和他身上的儒雅古风有点神似。古正华自我介绍时也有一种和张占民颇为默契的幽默和快乐:“我姓古,古代的古,他搞考古的,我就姓古。”

客厅的墙上悬挂着考古队老前辈吴梓林的书法,书写者浓烈的个性和真性似乎跃然纸上。一幅是“佛心傲骨”,一幅是“生当学太史,死亦大丈夫”。这是两位秦俑考古人心灵相契的对话,多少也表达了秦俑考古人的某种精神气质。

走进秦俑考古现场

张占民是兵马俑第一次正式发掘那年到考古队报到的,那是他从西北大学历史系毕业的第二年,从凤翔秦公一号大墓发掘现场被调到秦俑发掘现场。

“1978年10月2日是改变我一生的一个关键的节点和起点。那一天我和兵马俑结缘,从此几十年一直做这个,基本上一生把最能做事的时间都献给兵马俑了。对一个考古人来说,能碰上这么一个大的考古遗址,是极为荣幸的事情。”

那天,张占民从西安乘车到临潼,背着行李抄小路直奔考古队驻地西杨村。当时一号俑坑保护大厅尚未峻工,到处堆放着钢筋、木板等建材。穿过一号坑,他沿着乡村便道找到了考古队租住的农家小院。

“我这个门外汉第二天踏进考古现场那一刻,壮观的场面震撼人心。”当时考古队小院仅有两排土瓦房,东边三间用作职工食堂,供几十号人用餐。南边三间面积也不过20平方米,考古队干部办公、住宿、开会、接待来宾都挤在这间小屋内,临时出土的重要文物也存放在抽屉里。

“著名科学家华罗庚先生就曾在这间小屋欣赏刚出土的青钢剑。”张占民回忆说,“平房内间不过8平方米,袁仲一、屈鸿钧先生一南一北蜗居其间。光线极差,即使大白天也得开日光灯,否则就别想看书写资料。队长杭德洲、程学华先生住外间,我在程先生对面支了一张木板床。寒冬的夜晚,风吹得门窗吱吱响,我时不时被冻醒。第二天晚上,程先生从箱子内取出一件老羊皮大衣,放在我床上,寒冷得以缓解,先生关爱之情,我至今难以忘怀。”

刚到考古队的张占民,初出茅庐,对考古一窍不通,但是他遇到了最好的老师。四十六年后,他对秦俑第一代考古人的崇敬和感激无以言表。“屈鸿钧先生手把手教我,从手铲的使用、土层辨认到遗迹清理,无不耐心传教。我敬重的袁仲一先生是引导我步入学术殿堂的恩师。从现场发掘纪录、文献资料搜集、记卡片、写笔记,到研究课题的选择、论文要求、写作规范,他无不精心指点,用心栽培。几乎每写一篇文章,小到几百字多则几千字,都要呈袁先生请教修改。无论什么时候他总是不厌其烦地加工修改,毫不保留地补充资料,指出硬伤。一篇文章耐心地一遍一遍改,就这样手把手传教,尽心尽力指点,使我逐渐步入了学术之门。”

在张占民眼里,不管是袁仲一、屈鸿钧,还是杭德洲、程玉华,都是手把手引领他走进考古大门的前辈。“第一代秦俑考古人花了很大功夫把一号坑、二号坑、三号坑布局和里边结构都弄清楚。那时候田野调查人员只有他们几个人,他们对考古事业那种虔敬真令人敬佩。”最重要的是他们身上那种单纯的和文物对话的功力、无私奉献的精神,潜移默化地传承到了他身上,让他受益终生。

回忆起当年在考古队的日子,大家对工作的那种热情,至今想起来还是让张占民觉得有些不可思议。“队员们白天工作在一起,吃饭围着土炉子,晚上休息共居一室。一有空闲便打开心扉,畅所欲言。听袁先生讲,他们刚来那阵儿,晚上常常听到野狼的嚎叫。寒冬季节,野狼偶尔光顾考古工地,有时还窜进农舍偷袭猪羊。考古队像个小家庭,队员之间无拘无束,其乐融融。彼此相互敬重、相互学习,充满了友善与合作精神。在这里,我度过了一段人生最美好的时光。”

张占民说,和秦俑对话的快乐,有时候很微小,也许只有考古人能懂。他记得长铍刚出土的时候,大家一致以为是短剑。经过二号坑的发掘,他亲手清理了一件铍,发现长长的木柄的遗迹,揭示出这可能是一件长兵器。于是遍查史籍,终于豁然开朗,让这件冷兵器时代不可忽略的长兵器回归历史的真实样貌,也让秦俑战士恢复了手执长铍的威武英姿。“秦俑坑长铍的发现首次恢复了铍的本来面目,澄清了千百年来的历史悬案。”

在考古队的那些年,也是张占民成长最快的阶段。

为什么写作秦俑科普读物?

秦俑博物馆最初的讲解员竟然都是考古队的老专家。张占民记得,当时博物馆尚未正式落成开放。考古队一边发掘,一边有来自全国各地的游人参观。老专家屈鸿钧常常被游人包围,有时午饭也顾不得吃,但他总是不厌其烦地用陕西话为游客们耐心讲解。随着兵马俑影响日益扩大,游人越来越多,讲解一拨接一拨,仅有的几位专家几乎人人成了义务讲解员。久而久之,大家饭后闲谈:如果谁能写一本通俗易懂的读物该多好啊!

话虽这么说,可作为考古队员,每个人手头工作都忙不完,哪有闲工夫写书?一晃几年过去了,介绍兵马俑的书籍仍然是个空白。张占民于是暗下决心要写一本雅俗共赏的读物,圆满考古队前辈的心愿。

第一代考古人所奠基的秦俑考古事业,以及他们身上对考古的热爱,也传承到了张占民身上。他想通过写书和秦俑对话,和读者对话,但真正到动手的时候,才发现下笔有多难。“那时候学术界对秦俑、秦始皇陵的研究还不够深入,一切都得从零开始,考古要补课,历史要补课,文字功夫也要训练,非一日之功,何况每天发掘任务又压得人喘不过气来。”

张占民最大的困难,还是抽不出时间。1986年底,张占民随兵马俑展览去了香港,先后在《大公报》《明报》及《中国文物世界》发表了10余篇介绍秦始皇陵兵马俑的文章,算是一次练笔。从香港回来后,他又立即投入了秦俑一号坑第二次发掘。1987年初,将军俑头失窃案发,他临危受命主持考古队日常工作,成天忙得团团转。

总算熬到1988年秋,考古队体制变化,袁仲一先生任秦俑博物馆馆长兼秦陵考古队秦俑分队队长,下设3个副队长,张占民是副队长之一,分管资料室、图书室。这样,他的行政杂事少了许多,除过参与三号坑发掘之外,晚上和节假日时间都可以自由支配。

这年7月,张占民拿起笔开始写作《秦俑纵横谈》。由于三号坑发掘任务繁重,这本书断断续续写了一年多,最终由西北大学出版社在1990年出版。

让张占民没想到的是,他的考古科普书不到数月便销售一空。借再版修订之机,他又自拟了一套5本丛书的写作计划。

1995年,张占民开始主持秦始皇陵园考古工作,先后主持秦始皇陵北大型建筑遗址的发掘、陵北动物坑的发掘、新兴村修陵人墓地的勘探,并发现了大型石质铠甲陪葬坑。但他并没有停止写作,用十五年时间出版了丛书。

张占民把司马迁当作自己的灵魂之师、文史教父。每篇文字杀青之际,都要问问自己:“不虚美,不隐恶”,你做到了吗?他认为,写书就是要有趣味性、知识性、思想性,不然哪会有生命力?

通过秦俑的考古和写作,张占民完成了一场见天地、见众生、见自己的蜕变。

退休之后,张占民依然笔耕不辍。今年年初,他准备写《秦俑考古的九大谜团》,提纲都拟定好了,第一部分完成时,临时换了现在这本针对中小学生的科普读物《问答兵马俑——考古领队问答录》,原因是春节期间朋友发给他的视频,一位金牌导游给小T3g7chm2TqtnzPXmFs76PA==朋友讲解时错漏百出。他心想,金牌导游尚且如此?何况其他!

有必要为小读者们写一本秦俑书了!

“兵马俑考古太专业,要讲通俗还是不容易的。”对于致力于秦俑考古科普写作三十多年的张占民来说,这些年经历的甘苦只有自己知道。让他欣慰的是,他通过自己的科普读物,把兵马俑真正的价值讲了出来。

与秦人的精神世界对话

“透过一尊尊个性张扬、威武坚定的将士俑,人们似乎看到了人性的尊严。”张占民说。

记得刚到考古队,张占民有一次陪同东北师大历史系陈连庆教授等参观秦俑考古现场。在一座简易平房内,大家近距离欣赏修复的武士俑。陈教授情不自禁地说:“原来秦俑这么高大,这么威猛,山东六国士卒哪是他们的对手。统一中国的为什么是秦人,看一眼兵马俑就明白了。”

几十年与秦俑朝夕相伴,时常捉摸,长期思考,张占民似乎才真正理解了教授当年的惊叹!他也终于从秦俑身上读到了一个曾经辉煌的帝国,读出了大秦雄风,读出了其中潜在的民族精神。

7000将士俑,身高都在1.8米左右。单从个头而言,个个都是大丈夫,尤其面部表情,更显一种阳刚之气。有的嘴角微翘,喜悦之情溢于言表;有的眉骨竖起,显示了杀敌勇气;有的长方脸型,眉清目秀,留着飞扬的八字胡……这一个个有思想、有情感、有骨气的将士俑,不是当年秦军将士的真实写照是什么?

慢慢通达秦人的精神世界,这些陶俑仿佛真的有了生命,张占民跟他们无比亲近和熟悉,包括他们的美胡须、他们的发髻,都成了他可以与之“对话”的对象。

张占民用了完整的一章《阳刚锐士胡子兵》,解析兵俑的魅力。他发现威风凛凛的胡子兵,内心充满了大丈夫精神。“大秦帝国只存活了十五年,秦皇的万世帝王梦化为泡影,独独留下了帝国见证人兵马俑。这一件件精雕细刻的将士俑是百万秦军将士的缩影。写在胡子兵脸上的自信与阳刚之气,不正是民族自强不息精神的写照吗?”

他对秦俑创作者的集体智慧,也情不自禁地发出赞叹:“除有名有姓的雕塑大师之外,还有一大批优秀的陶工。在雕塑大师的指导下,陶工主要从事陶俑各部位的翻模、粘结、打磨、烧制等工艺。此外还有一批从事运土、掺泥等辅助的民工。正是这批杰出的雕塑大师、优秀的陶工以他们卓越的技艺,丰富的经验,深厚的艺术修养,塑造了风格不同、神态各异的武士群像,在人类文化史上写下了光辉的篇章。”

考古队员的天赋,好像就是不断地提问,不断地从历史的碎片解开谜团,不断破解文物背后透露出的信息。这些问题一个一个引导着他,他也同样用这些问题引导读者走进兵马俑的考古世界。

退休前,张占民和读者在书中对话:“这是一个秦陵考古人的毕生答卷,有关兵马俑的新认识、秦陵新发现的解读,无不积年思考而成。愿与读者朋友一起交流、切磋,共同探索尘封的帝陵,短命的秦帝国,分享考古探秘之乐趣。”他用源源不断的问题提炼和架构自己的考古科普书:陵墓为何选骊山?陵园修了多少年?修陵大军知多少?修陵人全是刑徒吗?

《秦皇万花筒》是张占民历经十八个月完成的一本书,在这本书里,他竭力审视兵马俑背后的历史背景,对陵墓主人始皇帝进行了深度剖析和挖掘。

在《姿态各异百戏俑》一章中,张占民向读者介绍了秦俑家族的新成员:“这些陶俑俨然是一副崭新的面孔。先看1号俑,它上半身裸露,下半身仅着一件喇叭状的超短裙。”“裙子上面还绘有黑色的云纹、太阳纹图案。这短裙上的花纹可不单纯是为了美观的需要,恐怕与该俑的身份有密切的关系。”

张占民用三十六年的时间,不懈地通过写作揭示秦俑考古背后的谜团,字里行间也展现出秦俑考古人的集体劳作和智慧,读者能看到他们如何小心翼翼的挖掘和修复,如何与那些细致入微的历史细节对话。

张占民尽力探索如何用通俗的语言来向大众揭示文物背后的非凡价值和意义。他的叙述自带一种风趣,但是仍然有一种沉稳的力量。用实物说话的求实风格,也是一名考古队员的天性所在。

他一手做科研一手写稿,先后发表论文30余篇,出版专著科普著作10余本,其中兵马俑系列丛书被韩国学者翻译成韩文出版。多年后再版的三本书,其实是张占民秦俑考古研究的完整架构。《秦皇兵马俑》揭示的是帝国御林军风采,《秦皇骊山园》揭示的是神秘的地下王宫,到了《秦皇万花筒》,他来了一场嬴政身世的历史大揭秘。

四十六年的穿越之旅之后,张占民也有了和秦俑一样的庄严,还有了一样彰显阳刚的美胡须。他非常高兴,那种幸福感,和这一天的阳光融合在了一起。