小学数学教学“用错”三部曲

[摘 要]数学学习中,学生难免会出错。面对学生出现的错误,教师要喜用错误、善用错误、用足错误。文章通过展示画垂线的几个教学片段,以及教师指导学生自主思考,化错误为机遇,变“事故”为“故事”,巧妙利用学生的错误打开学生的思维,有效实现了思维进阶。

[关键词]化错教学;画垂线;小学数学

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)26-0058-04

没有出错的学习过程不是真实的学习过程。那么,如果学生出错了,教师应该有怎样的行为反应?安徽特级教师朱森明认为,学生出错,“错皆有因”,教师要“闻错则喜”,更要“喜用错误、善用错误、用足错误”。下面,笔者以苏教版教材四年级上册“画垂线”一课的教学片段为例,将“用错”三部曲应用于实践中。

一、喜用错误

【教学片段1】让学生过直线外一点画已知直线的垂线。

巡视时,笔者发现有名学生画的不符合要求,便请他再现画的过程。这名学生是用三角尺的斜边竖对着已知直线画垂线的,画的过程没有用到三角尺的直角边。针对这种情况,笔者检查全班学生工具的摆放,再观察他们的画法。全班55名学生画已知直线的垂线情况见表1。

由表1可知,出错的学生共有13人,其中有9人用了标准工具(三角尺的直角边、直尺),有4人没用标准工具。笔者请用三角尺的斜边作图的3名学生来说说原因,有1人是不知道画法,另外2人说这样画方便一些。

[教学思考]针对2名学生说的“这样画方便一些”,笔者进行了教学反思。学生学习时倾向于寻找方便快捷的方法,多数教师都会觉得这样的学习习惯不好,要求学生必须按规定的要求去做。这样处理是不是最好的方式呢?如果学生质疑“为什么必须按规定的要求去做”,教师又该怎样解释呢?

商务心理学中有个概念叫“求便心理”,是指产品设计要充分考虑顾客“追求方便”的心理需求。生活中,追求方便可以说是人的天性。教师不能简单地把学生图方便这件事认为是坏事,就数学而言,简便运算、转化策略、公式和定理等,也是基于方便的需要。《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)对此指出,要指导学生选择合理简洁的运算策略解决问题,欣赏数学语言的简洁与优美。

既然不能简单否定学生图省事的心理,那么教师就应该如大禹治水,疏导而不硬堵,呵护学生最原始的“健康心理”和“优质动机”。学生在学习中出错是不可避免的,对待学生的错误,教师要讲究教学艺术。著名特级教师华应龙用“化错”的理念对这一问题予以回应,他认为,“化错”是把课堂教学中的差错融化为一种教学资源,相机融入后续的教学过程中,可化错误为正确,化腐朽为神奇,变“事故”为“故事”。

【教学片段2】先安排学生比一比,过直线外一点画已知直线的垂线,看谁画得又对又快。再相互评价对方画得是否标准,如果觉得不标准,要用道理说服对方。最后议一议自己的体会。

学生交流后认为,如果只要求差不多,用眼睛看就可以了,但如果要求绝对准确,就必须用三角尺来作图。

[教学思考]教学中,笔者让学生行使自主纠偏的权利。为了说服对方,几乎所有学生都意识到,只有用三角尺的直角去验证,才能让对方信服。如此,学生便能通过交流明白:随意画只能是“大概”,并非“一定准确”。当学生产生自我反省的意识时,教师就可以借机渗透:数学是严谨的,在没有让我们估测时,必须借助科学的工具来验证。

“求便心理”会让人有意选择最快的方法,直抵结果。流程简化意味着系统简化,那么系统操作的稳定性就会下降,难以达到最优化的结果。对此,“便捷性”与“稳定性”要综合考虑。

课堂上,笔者通过引导学生自主发现错误、修正错误,让学生掌握科学的作图方法。这种处理学生错误的方法与传统教学模式的不同之处在于,它能够培养学生的自主学习能力和解决问题的能力。

二、善用错误

【教学片段3】专题讨论:如果没有三角尺,怎么画垂线?

师:刚才同学们都明白了,准确作图必须借助工具,如三角尺。如果不使用三角形尺,能不能尽量准确地作出垂线呢?

(学生合作探究,教师巡视)

生1:我用量角器,让90°的刻度线经过定点,就可以画出来了。

生2:我用书本的直角靠着画。

生3:我用直尺画,把直尺竖着经过定点画与已知直线相交的直线,再观察两条直线相交处的两个角,慢慢调整画直线,直到这两个角一样大,这时两条直线就互相垂直了,即这两个角都是直角(如图1)。

生4:我的画法和生3的相似,不过我是用细的笔芯摆的,当相交处的两个角相等时就画线。

生5:我用折的办法,让直线的两边重合,且使折痕经过定点,这时候,顺着折痕画就行(如图2)。

生6:我也是用直尺,用直尺的边压着定点,让直尺绕着定点旋转,观察定点到线上交点的距离,距离最短时所画的线便是垂线了。

师:量角器与三角尺同样是科学的工具,可以精确作图,不过三角尺更方便一些。生2的画法类似书法上的“临摹”,也比较准确;生3、生4用了中学几何学的一些原理,方法是对的,但只用眼睛看并不完全准确;生5的折纸法很新颖,这个方法与生3的方法相似,本质上都是使相邻的两个角为直角;生6用了一个重要的数学原理,即直线外一点和直线上的点所连线段中,垂直的线段最短。需要说明的是,表面上看,后面几个同学没有用工具,但“工具”在脑中,“脑中工具”也很重要。

[教学思考]在学生进行自我反省后,笔者没有止步教学,而是向着学生喜欢的方向——“估测画”拓展,让前面学生提出的“问题点”叠变成新知的“生长点”,让实物“有形尺”变成脑中的“无形尺”,使抽象能力得以提升。《课程标准》指出,要勇于探索一些开放性的、非常规的实际问题与数学问题,培养创新意识,创新意识有助于形成独立思考、敢于质疑的科学态度与理性精神。教育的具体目标是教学习者掌握一种在自己的整个求知道路上得心应手的方法,使其“学会学习”。

三、用足错误

如前所述,面对学生的错误,笔者继续将课程向深度和广度拓展。

【教学片段4】专题讨论:根据刚才你们不同的画法,你认为其合理性是什么?

生1:我觉得用量角器画、用书的边来画和用三角尺画差不多,它们都有一个直角。

生2:用直尺、笔芯调整画线和用折纸的办法,原理都是相交线相邻的两个角是平角的一半,即直角。

[教学思考]数学学习要让学生经历数学“再发现”的过程 ,发展质疑问难的批判性思维,形成实事求是的科学态度,初步养成讲道理、有条理的思维品质,逐步形成理性精神。

师:有同学说让直尺绕着定点旋转,观察定点到线上交点的距离,什么时候距离最短了,就应该是垂线了。课本上对“长度最短”也有说明。想一想,为什么长度最短时,就是已知直线的垂线?请你们也用直尺试一试,看看有什么发现。

生3:当连线最短时,相交线相邻的两个角就都是直角。

师:为什么当连线不是最短时,相交线相邻的两个角不是直角?请用小棒、笔芯摆一摆,或者画一画,看看有什么发现。

(学生自主探究)

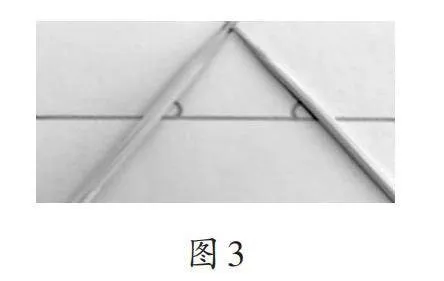

生4:我摆出来这个图(如图3),如果是歪一点,左边有一条能垂直的线的话,右边也应该有一条,且共同组成一个三角形,但三角形中不能有两个直角,因此这两条线不是垂线。

师:从三角形状态来分析,可以发现其中的道理。既然三角形中不能有两个直角,就不可能过直线外一点,画出这条直线的两条不同垂线,就像生4说的,摆歪了就不可能是垂线。可是为什么摆正了,就一定是垂线呢?老师这里有个作图工具——圆规,在五年级学习中会用到,今天提前借用这个工具,看看大家能不能用圆规作图来发现更多的道理。

(笔者请学生上台演示)

生5:以定点为圆心,画出不同的圆形,当圆和直线刚刚碰上时,就是摆正了的情况,这时候,碰上的那个点就是垂足。如果圆画小了就碰不上,如果圆画大了,就有两个位置,就是生4摆歪了的两个位置,画出来的都不是垂线(如图4)。

师:这是中学的一个知识点,是直线和圆相切的情况。有兴趣的同学可以课后网上搜索看一看。

[教学思考] 曹培英就“图形与几何”一课指出,让学生先经历操作(用小棒摆或用圆规画),感悟画法,再理解几何关系,最后感悟出相切状态时符合要求(隐含的知识)。小学生由于知识和经验不足,对“直线外一点和直线上所有点的连线中,垂直线段最短”无法理解,但通过摆一摆、画一画,学生能得到类似的感悟。《课程标准》指出,要引导学生初步感受认识直尺和圆规在作图中的简单应用。小学简单的尺规作图应用,正是深入学习尺规作图的基础。

【教学片段5】 摆垂直棒比赛:让学生轮流上台用两根磁棒摆相互垂直状态,其余学生用三角尺验证。

(1)比一比,看谁摆得最准确。

(2)同桌之间再比一比,形成同桌赛。

(3)观察教室墙壁、黑板等地方,哪些地方存在相互垂直情况?有没有互相垂直状态不准确的?如果需要验证,你想用什么办法进行验证。

师:同学们已经有了很强的目测能力。那么,什么情况下我们必须用工具检测,哪些情况下可以只用目测呢?

生1:写作业作图时必须是完全准确的,要用三角尺来画垂线,不能随便用直尺摆了就画。在生活中观察判断时,可以直接目测。

生2:天花板上的横梁和竖梁,高高的,我们接触不到,只能目测。

师:总结得有道理。可见,追求精准就必须借助科学的工具。

[教学思考]课堂上的好问题,源自学生的真问题,课堂教学始终要围绕学生的真实问题展开。本课中,笔者顺着学生的错误,曲线解决问题,顺势发展了学生的估测能力,又紧扣了课程要点——严谨的作图必须借助工具,估测与精测互补,要依据情况和要求使用。值得一提的是,课程结束时,学生都自觉用三角尺去验证所见的物体。

综上所述,对于学生的错,教师不必急于否定,要充分利用错误的机遇,等来花朵的绽放。苏霍姆林斯基说,教育的技巧不在于能预见课堂上的所有细节,而在于根据当时的情况,巧妙地在学生不知不觉中做出相应的变动。教育者要有大境界,直面学生的错误,合理判断错误的可利用价值、可回收成分,引导学生自我分析错误,让学生在分析错误的过程悟得真理。学生借着课堂的真问题实现生长,才是践行真正的“教学”。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 华应龙.华应龙与化错教学[M].北京:北京师范大学出版社,2015.

[2] 王程功,赵进.小学数学中段课堂“化错教学”研究的策略与实践[J].牡丹江教育学院学报,2023(5):94-95,98.

[3] 单中惠.西方教育思想史[M].北京:教育科学出版社,2007.

[4] 李培芳.化错教育理念下的小学数学课堂重建[J].教育探索,2018(2):45-48.

[5] B.A.苏霍姆林斯基.给教师的建议[M].杜殿坤,译.北京:教育科学出版社,2022.

【本文系安徽省2023年度教育装备立项课题“小学数学游戏化教学中智慧教室装备的应用研究”的阶段性研究成果,课题立项号ZB23169。】

(责编 覃小慧)