数学史融入数学课堂:为了实现迁移而教

[摘 要]单元整体教学能够有效建立知识间的内在联系,促进知识与方法之间的迁移。文章以“梯形的面积”一课为例,从数学史料的梳理、教学活动的重构、教学价值的追寻等多个维度详细阐述将数学史与数学文化融入单元整体教学在促进知识迁移、能力提升及推动创新发展等方面的积极作用。

[关键词]数学史;梯形的面积;迁移

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)26-0015-05

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)教学建议指出,要重视单元整体教学,改变过于注重以课时为单位的教学设计,推进单元整体教学设计,体现数学知识之间的内在逻辑关系,以及学习内容与核心素养的关联性。单元整体教学的基本思路是以所学内容的核心概念为统领,建立知识之间的联系,促进知识与方法的迁移,发展学生的核心素养。将教学同时置于数学史和单元整体教学的背景之下是实现有效迁移的重要手段。那么,融入数学史的单元整体教学为何能有效促进迁移?又如何促进有效迁移?笔者针对“多边形的面积”单元中“梯形的面积”一课,进行了深入的教学思考与实践探讨。

一、史料梳理:观单元之域,统迁移之径

单元整体教学与HPM(数学史与数学教育)存在很多共通之处,两者结合可以更好地发挥各自的优势,使数学课堂教学的深度和高度得到进一步提升。将同一主题下的数学史料有机地融入单元整体教学的各个课时中,更能凸显单元核心内容,形成明确、有效的可迁移的学习路径。以“梯形的面积”一课为例,从单元整体的角度来看,梯形面积的学习必然要通过有效的迁移,借助前期三角形或平行四边形转化的经验和方法,帮助学生减少学习的阻力,而数学史、数学文化中丰富的史料恰好能提供迁移转化的有效方法。

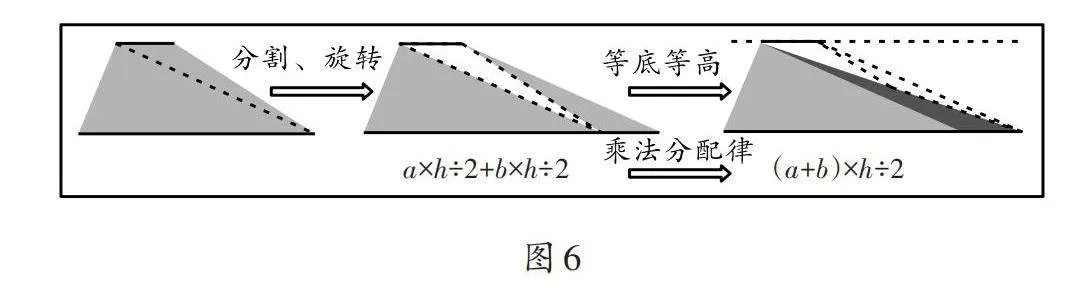

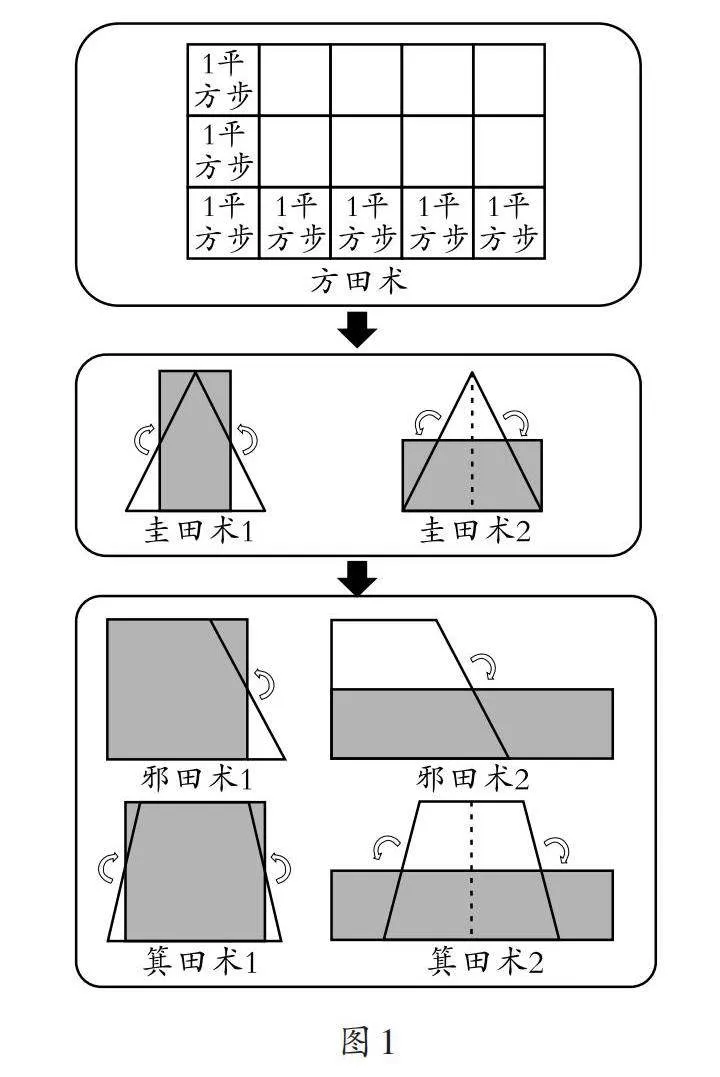

在传统数学文化中,以《九章算术》为代表的数学著作对以土地为载体的平面图形面积问题非常重视。《九章算术》“方田”一章的研究对象就是各种平面图形的面积,其中关于梯形面积公式的内容比较丰富,包括“邪田”和“箕田”两种,也就是直角梯形和等腰梯形。关于直角梯形面积计算的“邪田术”有两种,一是“并两邪而半之,以乘正从若广”,即“(上底+下底)÷2×高”;二是“半正从若广,以乘并”,即“高÷2×(上底+下底)”。对于前一种方法,刘徽解释为“并而半之者,以盈补虚也”,即“求上底、下底的平均数,目的就是通过移多补少把梯形转化为长方形”。关于等腰梯形面积计算的“箕田术”表述为“并踵、舌而半之,以乘正从”,即“(上底+下底)÷2×高”。对此,刘徽解释为“中分箕田则为两邪田,故其术相似”,即“等腰梯形可以沿对称轴分成两个直角梯形,因此它的面积计算方法与直角梯形相似”。刘徽还补充了 “又可并踵、舌,半正从以乘之”,即“(上底+下底)×(高÷2)”。从《九章算术》及其刘徽注中可以发现,古人非常重视梯形面积计算公式的一致性,并且尽力做到与三角形面积计算方法“圭田术”乃至长方形面积计算方法“方田术”一脉相承(如图1)。

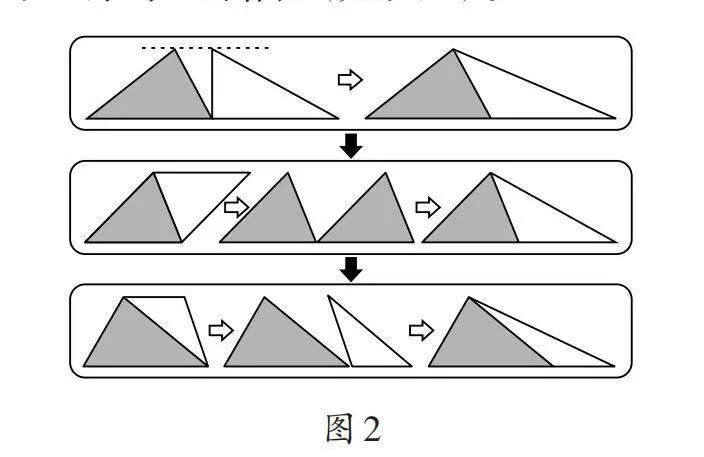

若以《几何原本》中的“等底等高”命题为线索,也可以帮助学生构建多边形面积的整体性和可迁移的认知结构。《几何原本》命题Ⅰ. 37和命题Ⅰ. 38都是关于三角形面积的,可以概括为“等底等高的三角形面积相等”。借助这一命题,可以将平行四边形或梯形沿对角线分成两个三角形,再通过平移、旋转及等积变形等方式转化为一个三角形,从而建立另一条学习路径(如图2)。

二、课堂重构:以历史之盈,补现实之虚

根据历史相似性原理,数学发展历史中所经历的阶段和困难,很大程度上会在学生个体的学习过程中重演。因此,借助数学史来设置引入知识点的顺序,根据学生的认知发展特点合理编排教学内容,并对重难点作提前孕伏,能有效带领学生走向深度学习。基于上述思考,笔者所在的研究团队决定从单元整体教学的视角对各课时内容进行统整重构,以东西方数学文化双线并进,对本单元教学的顺序、路径进行重新编排:将长方形作为学习起点,将三角形作为核心内容,构建立体多元的多边形面积学习结构。其中,“梯形的面积”的教学将利用学生前期已有的知识技能、思想方法和活动经验的迁移达成目标,并对已知多边形的面积进行较为全面的梳理。

(一)唤醒经验,提出方案,补知识架构之虚

在传统“多边形的面积”单元的教学中,虽然教师大多采用转化的思想方法,但各个图形的转化路径都相对孤立,缺少整体性、一致性和普适性,不利于学生核心素养的培养。引入数学史,则恰好能弥补这一短板。我国古代数学著作《九章算术》的“方田章”中记载了多种平面图形面积的计算方法,其中“出入相补”原理能以统一的路径转化并推导本单元所有基本图形的面积公式。若是再将其与《几何原本》中的“等底等高”命题结合起来,即可彻底打通这几种基本图形之间的转化路径,形成系统化、多样化的转化策略。

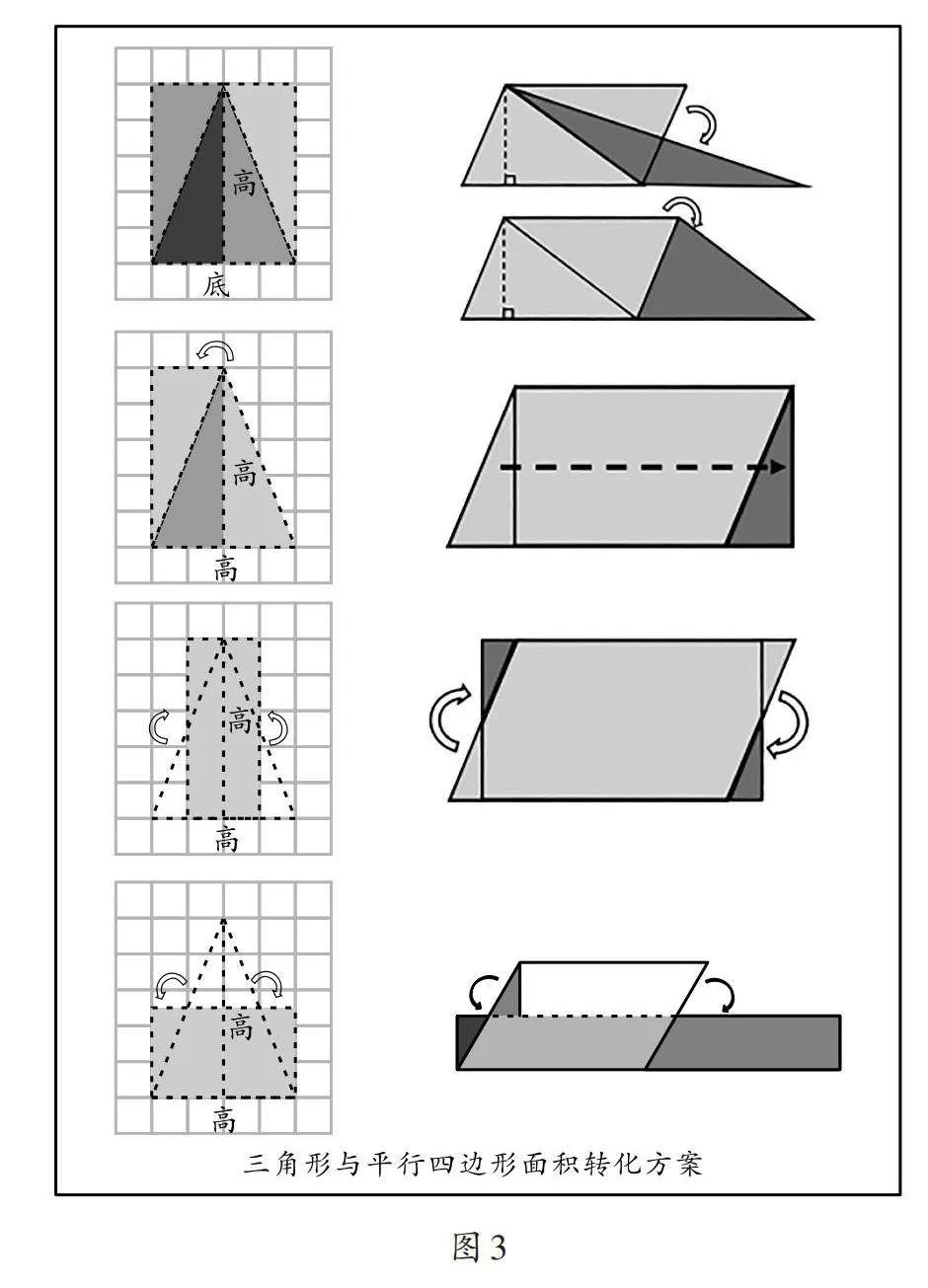

课堂伊始,教师借助前两节课的研究成果(如图3),结合视频、图片及文献资料带领学生回顾利用“出入相补”原理和“等底等高”命题研究三角形、平行四边形面积的过程,并邀请学生对梯形面积的研究路径提出猜想。基于前两节课的活动经验,学生很自然地联想到用“割补”“倍拼”“分割”等方法将梯形转化为长方形、三角形、平行四边形来研究,这为接下来的自主探究铺平了道路。

(二)实践操作,验证猜想,补实践探究之虚

《课程标准》明确指出,课程内容要“重视数学结果的形成过程,处理好过程与结果的关系;重视学生直接经验的形成,处理好直接经验与间接经验的关系”。传统的多边形面积教学大多缺乏深层次的公式推导过程,使得学生无法深入理解多边形面积的本质,而数学史的引入指明了探究的方向,能为学生提供深入探究的机会。

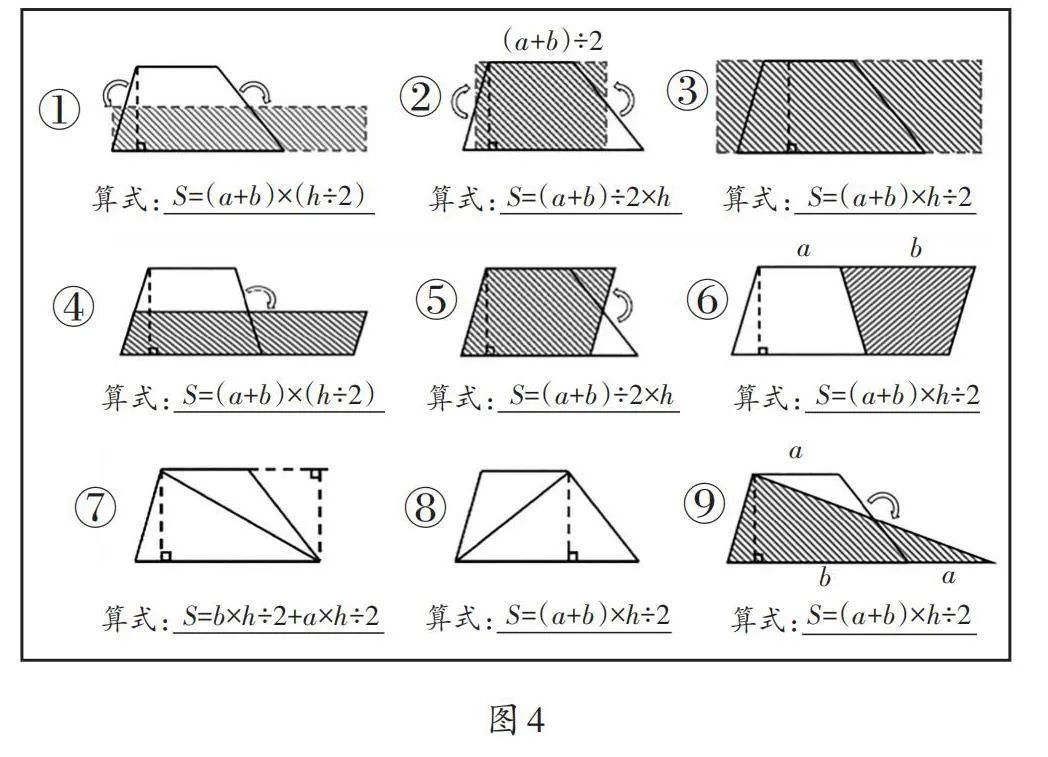

在前期的学习过程中,学生的空间观念、几何直观和推理能力得到了发展,学生也具备了一定的用画图等手段描述和分析问题的意识与能力,并能主动建立形与数的联系。在教师明确给出“用喜欢的转化路径研究梯形的面积,画出示意图,并用字母表示其面积公式”的活动要求后,学生给出了几种典型转化方案及对应的面积公式(如图4)。

这些方案看似不同,却有着内在联系。比如方案①④⑨转化得到的形状虽然不同,但都是应用了“出入相补”原理;方案①④是将上底与下底拼接,成为新图形的底(长),高变为原来的一半;方案⑨则是转化为三角形后求解;方案②⑤亦然,新图形的底(长)是原梯形上下底“移多补少”后的平均值,而高不变;方案③⑥是通过“倍拼法”推导出梯形面积的表达式,但其本质也是通过“补”来解决梯形上下底长短不一的问题;方案⑦⑧则是用分割法将梯形分割成2个三角形,分别计算面积再求和。对每一种方案的剖析,都是深度探究的过程,促进了学生对梯形面积公式乃至多边形的面积本质的理解。

(三)对比感悟,求同存异,补深度思考之虚

在传统的多边形面积教学中,面积推导路径较为单一,学生无法感受多种方法背后的同一性,而数学史中丰富的推导方法恰好能为探究提供素材。多样的转化路径和统一的推导结果,能在对比中引发学生深度思考背后的原理。

【思考1】割补时,只有面积在“移多补少”吗?

在尝试用字母表示方案②⑤的面积公式时,学生往往会在如何表示新图形的底(长)上犯难。用字母表示数提高了思考的门槛,但字母具有的一般性却能将学生的思维引向核心问题,即“割补的标准是什么”。学生通常能依靠对图形的直观判断锁定割补的位置,却难以表述其缘由。串点成线、连线成面,点、线、面本是一体。当从“面”的角度无法直接阐明时,不妨退回到“线”的层级。“割补时,只有面积在‘移多补少’吗?”这一追问能够引导学生关注图形移动前后的其他变化。学生当即反馈:边长也在“移多补少”。“直觉”的背后是边长的“出入相补”,即将盈余长度补到短缺的位置(如图5),解决梯形上下底长短不一的问题。因此,新图形的底(长)应是原梯形上下底的平均值。在这里,“平均值”即是裁定盈与缺的标准。先有标准,而后才知盈缺相补的分寸,其指向的正是数学核心素养中的数感与量感。

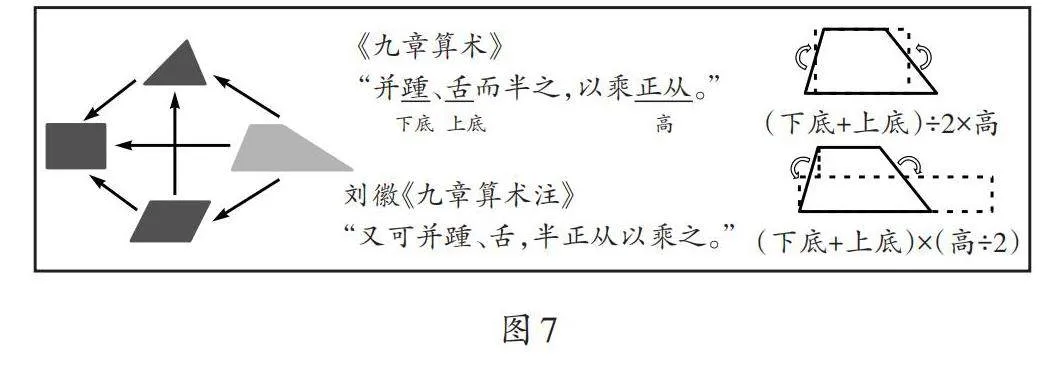

【思考2】式子能合并成一个整体,图也可以吗?

方案⑦⑧是用分割法将梯形分割成2个三角形,学生很容易得到“a×h÷2+b×h÷2”的表达式,而应用乘法分配律,还能将上述式子进一步简化为“(a+b)×h÷2”。式子成了一个整体,而图却是“分裂”的。“能否将图形进一步转化,使之成为一个整体,与式子相对应呢?”这一追问引发了学生对图与式一致性的思考,为学生发展空间观念和几何直观提供了契机。学生在前两节课的铺垫下,很快意识到可以在平行线之间移动、合并两个小三角形的顶点,借助“等底等高”命题将其转化为一个大三角形。这样一来,式子中的“a+b”正好对应大三角形的底,“h”为大三角形的高,与三角形面积公式正好对应一致(如图6)。无论是从运算律还是从图形转化的角度去理解,都能得到一致的结论。这样,学生在实践中深化了对数形结合思想的理解,也领略了数学的整体性与简洁美。

【思考3】式子的结果一样,含义也一样吗?

归类呈现多样的转化方法后,学生通过四则运算的相关性质,可以判定所有字母表达式的结果都是相同的,但含义却不一样:“÷2”位置的改变会引起含义的改变,如图4中方案①④的“÷2”是高的一半,方案②⑤的“÷2”是上下底的平均数(或上下底之和的一半),方案③⑥的“÷2”是“倍拼”后面积的一半,而方案⑦⑧⑨的“÷2”是三角形面积公式中的“÷2”。在求同存异中,学生亦对这些方法产生了自己的判断,如将梯形“倍拼”为平行四边形的方法更便于记忆,转化为长方形的路径更容易想到,合并为大三角形来求解的过程很巧妙等。无论是哪种转化路径,都是将未知的梯形转化为已知的图形来研究面积,都有助于学生理解多种方法背后的同一性,深化对面积本质的认识。

(四)文化渗透,联系整合,补思想情感之虚

著名科学史家萨顿指出:数学史可以让数学变得人性化,而人性化的数学教学能使学生热爱并深刻理解数学。“出入相补,以盈补虚”作为中国古代数学研究中的基本原理,展示了中国古代几何研究的辉煌成就。在教学中融入“出入相补”原理,可以促进学生理解数学史和数学的发展历程,拉近数学与学生之间的距离;有助于学生领略我国古代数学家的过人智慧,提升民族自豪感和文化认同感。在学生经历较为完整的探究过程后,可出示《九章算术》及其刘徽注中对梯形面积研究的记载并补充完善四种多边形面积的转化路径(如图7)。学生会惊奇地发现:这四种基本图形的面积确实可以实现相互转化。这样的思路与古代伟大数学家的想法如出一辙,无疑能增强学生学习数学的自信与兴趣。

[《九章算术》

“并踵、舌而半之,以乘正从。”

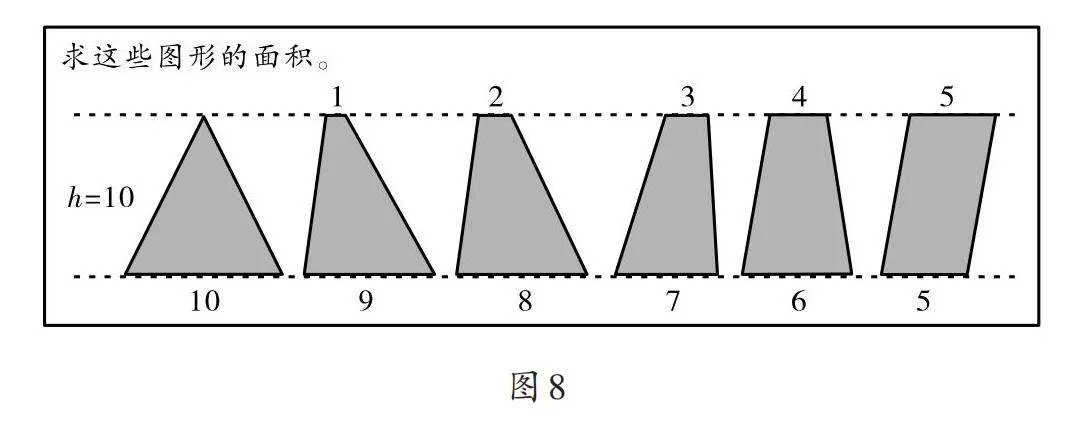

梯形作为一般四边形,其面积公式很适合作为教学载体来让学生感悟多边形的面积之间的联系。因此,在教学总结环节可出示平行线之间“等底”的三角形、平行四边形、梯形的面积问题,帮助学生拓展提升(如图8)。观察数据特点和精确计算后,学生会发现这些图形的面积在公式形式与计算结果上都具有一致性。若将三角形和平行四边形分别看作“上底为0”和“上下底等长”的“特殊梯形”,它们的面积公式还具有统一性。这样,普适的结论揭示了多边形面积的本质,学生对多边形面积的认识得到了进一步升华。

三、价值追寻:撷文化之菁,破发展之壁

无论是东方《九章算术》的“出入相补”原理,还是西方《几何原本》的“等底等高”命题,归根结底,皆为等积变形。通过等积变形将未知转化为已知,其背后正是化归思想。化归是数学思想方法中的精髓,其实质是以运动发展的观点,以及事物之间相互联系、相互制约的观点看待问题,化复杂为简单,变未知为已知,从而更好地解决问题。那么,融入数学史与数学文化的单元整体教学,在进行至第三课时“梯形的面积”时,学生能否打破多边形的面积转化壁垒,实现知识迁移与能力提升?能否融合东西方数学文化,实现深度理解、灵活创新?回答上述问题将对提升数学史与数学文化引入课堂教学的实际效用提供参考。

(一)运动迁移,发展推理意识,打破知识壁垒

推理意识是指对逻辑推理过程及其意义的初步感知。在“多边形的面积”这一单元中,推理意识具体表现为在图形转化时的整体感知和细节理解。在“梯形的面积”一课中,学生能自主迁移经验,有意识地利用“出入相补”“倍补拼合”“分割求和”等方法将梯形转化为已知的长方形、三角形、平行四边形来推导面积公式,打通多边形面积之间的转化壁垒,实现方法和路径上的统一。从第一课时的数格子到第二课时的数值计算,再到第三课时用代数式表示面积,学生借助字母表示的一般性,能够在有层次的抽象化中进一步感知多边形面积的本质,迁移、化归和推理能力得到进一步的提升。丰富的活动经验,融通的数学思维,均能帮助学生打破思维定式,指引学生灵活处理陌生、复杂的变式问题,为后续研究组合图形的面积奠定基础。

(二)形变互化,发展空间观念,实现融合创新

在众多的转化方案中,图4中的方案⑨值得引起关注,因为它的出现在一定程度上象征着东西方数学文化的融合与创新。笔者在多次试教中发现,在运用“出入相补”原理转化未知图形时,学生大多认为转化为长方形更容易。这是有原因的。结合《九章算术》及其刘徽注中的记载可知,我国古代在研究多边形面积时,往往是以长方形为基本图形进行化归的。史料的强烈暗示及对长方形表征的深刻印象,使得学生偏向于将图形转化为长方形或转化为与长方形更类似的平行四边形,这在一定程度上限制了学生的发散性思维。而在融入“等底等高”命题后,学生的思路得到了进一步拓宽。在前期的层层铺垫中,转化合并为大三角形的“形”逐渐渗透到学生的思维中,学生开始尝试以三角形为对象进行“出入相补 ”(如图9)。“出入相补”的“径”与等底等高的“形”在这一方案中实现了融合,学生的空间观念及创新意识得到了发展。

综上,沿着数学史的研究足迹去统整单元教学内容,在“梯形的面积”中引入数学文化的意义具体体现在三个层面:从单一课时的微观层面看,为梯形面积的研究提供了探究的素材和空间,使学生能以历史亲历者的角色操作和验证梯形与已知图形之间的转化,重视学生直接经验的形成,正确处理了过程与结果的关系;从整个单元的中观层面看,沟通了多边形面积之间的联系,打通了多边形面积转化的道路,实现了知识的迁移与方法的创新,关注了教学活动实施的整体性和一致性;从“图形与几何”整个教学领域的宏观层面看,历史中与课堂上的成功经验将进一步增强学生的学习动机和探究欲望,激励学生综合运用已掌握的知识技能与思想方法研究图形问题,为后续研究更复杂的相关问题积淀信心、积累经验、做好准备。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 马云鹏.基于结构化主题的单元整体教学:以小学数学学科为例[J].教育研究,2023,44(2):68-78.

【本文系2020年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“多路径数学科普的构建及其对少数民族学生数学观的影响研究(20YJC880117)”阶段性成果。】

(责编 金 铃)