新质生产力视域下高等教育强国建设的实践路向

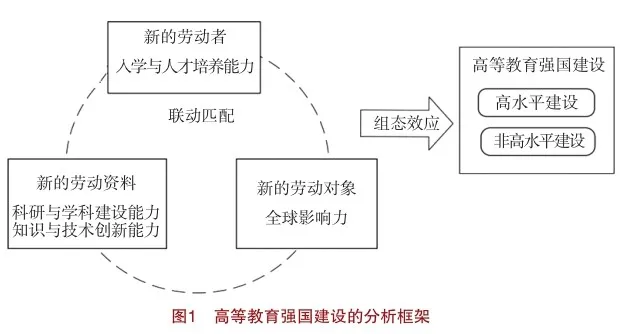

摘要:探究新质生产力视域下高等教育强国建设的实践路向,对于推进高等教育高质量发展,提升国际竞争力具有重要意义。研究基于新质生产力视角,以64个国家为样本,构建出高等教育强国建设的分析框架,提炼出入学与人才培养能力、科研与学科建设能力、知识与技术创新能力、全球影响力4个条件变量,并运用模糊集定性比较分析方法(fsQCA),探索条件变量之间的“多向互动”以及不同条件组合对高等教育强国建设产生的“联合效应”。研究发现,单一条件无法单独构成高等教育强国建设的必要条件;高等教育强国高水平建设路径有两条,分别是高等教育人才培养与科研学科建设的内生发展型、知识与技术创新赋能高等教育全球影响力的外生驱动型。为加快推进高等教育强国建设,应突破单一要素攻关,发挥多要素间的耦合协同,共同推进高等教育强国建设;立足人才培养与科研学科建设,释放高等教育强国建设的内生动力,提升服务新质生产力的能力;聚焦知识技术创新与全球影响力,激活高等教育强国建设的外源动力,培育发展新质生产力的新动能。

关键词:新质生产力;高等教育强国;模糊集定性比较分析(fsQCA);实践路向

中图分类号:G434 文献标识码:A

* 本文系国家社科基金教育学一般项目“高等教育高质量发展的区域差异与统筹策略”(课题编号:BIA230208)阶段性研究成果。

习近平总书记在黑龙江视察期间[1]和主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时[2]强调,要加快形成新质生产力。新质生产力是传统生产力的“质变”与“跃升”,也是对马克思主义生产力理论的发展与创新。随着全球科技革命和产业变革的深入发展,新质生产力已成为推动社会高质量发展的重要因素。推进高质量发展,加快形成新质生产力是培育竞争新优势、抢占发展制高点、积蓄发展新动能的先手棋[3]。高等教育作为培育高素质人才和推动科技创新的关键领域,肩负着为国家发展新质生产力提供人才支持和智力支撑的重要使命。这就要求高等教育要紧紧围绕新质生产力的需求和特点,牢牢把握高质量发展这一生命线,加快推进高等教育强国建设。为此,研究基于新质生产力视角,以64个国家为样本,运用模糊集定性比较分析方法(fsQCA),探究高等教育强国建设的实践路向,期冀为推动高等教育强国建设提供理论参考,指明实践路向。

一、文献综述

建设高等教育强国已成为世界各国的基本战略选择[4]。早在20世纪30年代,美国社会科学家默顿提出了科学中心转移的问题[5]。到了1962年,日本科学技术史学家汤浅光朝(Yuasa)利用计量方法,系统地研究了世界科学中心转移现象。他将在同一时期内重大科学成果数量超过全球科学成果总量25%的国家称之为世界科学中心,并据此提出世界科学中心转移的次序:意大利、英国、法国、德国、美国[6]。1977年美国科学社会学家本·戴维(Ben-David)首次提出了世界高等教育中心转移的问题,并指出英国、法国、德国、美国依次成为世界高等教育的中心[7]。在学术领域,高等教育强国这一概念具有中国特色,在某种程度上也为中国所独有[8]。国外学者研究世界高等教育中心这一主题时,大多未涉及高等教育强国这一概念,而国内学者基本上是将世界高等教育中心视作高等教育强国[9]。

当前关于高等教育强国的研究主要聚焦于内涵、构成要素、实践路径三个方面。一是对高等教育强国的内涵进行界定。从语义辨析的角度来看,当“强”作为动词时,表示通过教育使国家强大起来;当“强”作为形容词时,表示国家在教育方面是强国[10]。换言之,高等教育强国不仅仅意味着高等教育自身强,更重要的是它对于所在国家的促进作用强[11]。从内部规律与外部关系的角度来看,高等教育强国建设的内涵基本可以用三维框架进行理解,即高等教育体系自身要强;高等教育对国家的政治、文化、社会、生态、经济的支撑要强;高等教育的认同感要强[12]。本研究对高等教育强国界定为:一个国家的高等教育在入学与人才培养、科研与学科建设、知识与技术创新、全球影响力方面具有自身特色和世界一流水平。二是探究高等教育强国的构成要素。从高等教育强国这一词语的构成来看,高等教育强国是由“高等教育”与“强国”共同构成,其可概括为世界级的科学研究、高质量的人才培养和卓越的全球影响力三个方面[13]。通过综合内涵与本质,高等教育强国主要包括构建体系合理的高等教育制度、拥有世界公认的高质量高等教育、具有符合时代特征的高等教育理念三方面的要素[14]。实现高等教育强国也需要围绕结构、规模、质量、公平、效益这五个基本变量来提高高等教育的改革与发展[15]。也有研究在此基础上纳入了可持续性这一要素[16]。三是探索高等教育强国的实践路径。有学者针对高等教育所面临的诸多挑战,提出了落实立德树人根本任务、深化体制机制改革、优化调整布局结构、建设高素质专业化教师队伍、提升服务高质量发展能力、扩大高水平对外开放的具有中国特色的高等教育强国建设路径[17]。也有学者归纳总结了国外建设高等教育强国的经验。例如,美国建设高等教育强国的经验为政府积极作为,以立法方式促进大学发展;强化质量建设,创设行之有效的监控机制;多种形式办学,创建科学合理的高教体系;强化实用改革,积极为经济社会发展服务[18]。俄罗斯通过采取超常规措施,迅速扩大高等教育规模;实行高等教育管理部门所有制,调动部门办学积极性;大力发展研究生教育,建设一流师资队伍等措施建设高等教育强国[19]。

总的来说,现有研究对推进高等教育强国建设做出了诸多有益探索,但仍存在可拓展的研究空间。其一,现有研究多聚焦于研究高等教育强国的内涵、构成要素和实践路径,缺乏基于理论视角对这一主题进行研究。其二,现有研究往往局限在单一构成要素对高等教育强国建设的静态分析,忽略了构成要素之间具体组合及相互作用的动态研究。其三,现有研究多以个案研究为主,即多聚焦于梳理总结单一国家建设高等教育强国的经验,缺乏基于多国家的实证探讨,在解释力的普遍性上稍显不足。因此,研究基于新质生产力视角,以64个国家为样本,运用模糊集定性比较分析方法(fsQCA),探究高等教育强国建设的实践路向。

二、研究视角与分析框架

新质生产力主要是在新一轮科技革命与产业变革下孕育兴起的,是传统生产力的“质变”与“跃升”,也是对马克思主义生产力理论的发展与创新,更是聚力推动高质量发展的新路径。其落脚点是“生产力”,突破点是“新”,锚点是“质”。“生产力”在于人才资源、科学技术和创新驱动三位一体的新型、先进的发展生态;“新”在于以突破关键性颠覆性技术为龙头的生产力跃升;“质”是在量变的基础上开辟出一条高效率、高水平、高质量、可持续的发展模式[20],由此产生新的劳动者、新的劳动资料和新的劳动对象。

新的劳动者不同于传统的普通工人和技术人员,而是以创新型、知识型和技能型为特征的劳动者[21],这对高等教育的入学与人才培养能力提出了更高要求。马丁·特罗(Trow)于1973年提出了高等教育发展阶段理论,将高等教育的发展阶段分为了精英阶段(毛入学率15%以下)、大众化阶段(毛入学率15%—50%)和普及化阶段(毛入学率50%以上)[22]。教育强国的高等教育毛入学率一般要达到80%[23]。提升高等教育的毛入学率有利于提高劳动者素质,增强人力资本积累,促进人口红利向人才红利转变。人才是加速形成新质生产力的关键要素,是推动高质量发展的关键力量,也是衡量一个国家综合国力的显著标志,综合国力的竞争本质上就是人才的竞争,人才更是实现国家繁荣富强、赢得国际竞争主动的重要战略性资源,加快建设高等教育强国,成为世界重要人才中心和创新高地,亟须具备强大的人才培养能力,全面提高人才自主培养质量[24]。

劳动资料是人们用以影响或改变劳动对象的一切物质资料[25],既包括有形劳动资料,又包括无形劳动资料。新的劳动资料是将高新科技的创新因素融入传统生产资料的发展模式,更加强调以科技创新为主要内容的无形劳动资料[26]。就高等教育而言,可通过提高科研与学科建设能力和知识与技术创新能力,来提升自身的全球影响力,进而加快高等教育强国建设。科学研究与学科建设一直是衡量世界高等教育发展水平的关键指标之一。加快建设高等教育强国,一方面,需要充分发挥高校在基础研究领域的主导作用,提升原始创新能力;与此同时,也要推动科技成果转移转化,提升高校科技成果转化效率[27],产出国际化创新成果;另一方面,要完善学科专业布局,加快建设优势学科,促进高等教育资源布局优化调整,提高学科专业支撑高质量发展能力[28]。因此,科学研究与学科建设是确保高等教育在高端知识和技术创新方面发挥中心作用,以及在研发和应用高水平技术方面成为主力军的关键要素。创新是引领发展的第一动力。随着高等教育走出象牙塔走向世界中心,高等教育发展与“创新”一词联系的越来越紧密。高等教育作为高新知识与技术的主要创造者和传播者,为未来人才提供创新孵化与知识产出的示范效应和积极氛围将显著影响到一个国家(地区)未来的创新能力和发展潜力。高等教育的本质属性之一是知识生产,知识生产新模式的多态性必将颠覆式创新原有的高等教育体系[29],国际社会通常把原创性知识创新视为高等教育强国的基本判据[30]。目前,科技创新已经成为提升社会生产力、增强综合国力的战略支柱,也是促进社会生产和生活方式发生变革进步的重要动力[31]。将科技创新置于建设高等教育强国的重要位置,有助于在国际竞争中取得先机,赢得优势。

劳动对象是劳动者在劳动过程中改造的对象[32],新的劳动对象既包括以物质形态存在的新能源和新材料,又包括以非物质形态存在的算力、数据等新质态劳动对象[33]。就建设高等教育强国而言,新的劳动对象即全球影响力。全球影响力是高等教育强国的显著特征,也是衡量一国是否为高等教育强国的关键指标之一[34]。高等教育强国需要具备有影响力的办学理念和办学模式,并能够为世界贡献教育思想和理念[35]。世界高等教育强国普遍重视高等教育的国际交流与合作,其在全球教育治理事务中拥有重要话语权,在世界高等教育格局中具有较强的辐射力和影响力,对国际学生的吸引力也较强[36]。

新质生产力的发展离不开现代科学技术以及掌握科技的专门人才,本质上而言,是离不开高等教育以及大学的战略引领、改革创新和基础支撑。当今世界各国在人才、科技、教育方面竞争激烈,倘若一个国家拥有更多的高端人才、更先进的科学技术以及更高质量的教育体系,那么该国就拥有支配权、主动权和话语权[37]。因此建设高等教育强国,实质是发展新质生产力本身。本研究基于新质生产力视角,结合《教育强国建设指数报告(2023年版)》以及已有的研究成果,构建了高等教育强国建设的分析框架,如图1所示。

三、研究设计

(一)研究方法

定性比较分析(QCA)方法是由美国社会学家拉金(Ragin)提出,该方法不同于传统的聚焦于分析自变量对于因变量边际“净效应”的统计技术,而是一种以集合理论和布尔代数为基础,兼具定量和定性属性,能够解释条件变量间的复杂联动对结果变量的影响,常用于解决多重并发因果关系、多种等效路径和因果非对称性等因果复杂性问题[38]。研究采用QCA方法探究高等教育强国建设的实践路向,主要出于以下考虑:第一,该方法可以探究影响高等教育强国建设不同要素间的联动效应,能够揭示高等教育强国建设路径的生成机理和形成逻辑的复杂性。第二,该方法能够探寻高等教育强国高水平建设或非高水平建设的多种等效路径,这将有助于更加深入地探究高等教育强国建设的不同实践路向。第三,该方法能够有效地探讨高等教育强国建设的因果非对称性问题,较为贴切研究问题的现实情境。QCA按照其变量的类型可以划分为mvQCA、fsQCA和csQCA。相较于仅适合处理类别问题的csQCA和mvQCA而言,fsQCA还可以处理程度变化或部分隶属的问题[39]。根据本研究中的变量类型,适合采用fsQCA来探究影响高等教育强国建设这一结果的关键变量及其复杂关系,为高等教育强国建设提供多条组合路径。

(二)数据来源

研究数据来源于由长江教育研究院①与国家教育治理研究院①权威机构联合发布的年度报告《教育强国建设指数报告(2023年版)》,该报告经过科学测算,构建了世界教育强国建设指数、世界高等教育强国建设指数以及世界教师教育强国建设指数,为系统、科学地评估中国建设教育强国的国际水平和国际定位提供了重要决策参考。研究中的条件变量和结果变量数据具体选取了报告中“世界高等教育强国建设指数”的相关数据,其内容涵盖了64个国家高等教育的4个关键要素,即入学与人才培养能力、科研与学科建设能力、知识与技术创新能力、全球影响力。各要素指标测算的原始数据主要来源于世界银行(World Bank,WB)、全球创新指数(Global Innovation Index,GII)、联合国教科文组织统计研究所(UNESCO Institute for Statistics,UIS)、上海软科等权威数据库。64个国家的高等教育强国建设指数及排名如表1所示。

(三)变量测量与校准

1.条件变量

《教育强国建设指数报告(2023年版)》中的“世界高等教育强国建设指数”是由4个高等教育关键要素进行测量,每项要素指标下设二级指标。“世界高等教育强国建设指数”的指标采用综合指数法,对各个观测指标进行加权平均,计算指标综合值,再通过无量纲化的极小极大值将其指数化,上限参照值取100,下限参照值取0。具体测量如下:

入学与人才培养能力。入学与人才培养能力由入学力(53.96%)、结构力(16.34%)、人才力(29.70%)通过加权计算得出。

科研与学科建设能力。科研与学科建设能力由研究力(33.33%)、合作力(33.33%)、应用力(33.33%)通过加权计算得出。

知识与技术创新能力。知识与技术创新能力由创新力(33.33%)、效应力(33.33%)、扩散力(33.33%)通过加权计算得出。

全球影响力。全球影响力由排行力(16.34%)、影响力(53.96%)、吸引力(29.70%)通过加权计算得出。

2.结果变量

研究将世界高等教育强国建设水平作为结果变量,其是通过《教育强国建设指数报告(2023年版)》中的世界高等教育强国建设指数(WHEPI)进行测量。

3.变量校准

校准(Calibrating)是将各条件变量和结果变量的原始数据转化为集合论中的隶属度,校准后的集合隶属于[0,1]。本研究参考已有研究[40][41],将样本数据的75%、50%、25%分别作为变量的完全隶属、交叉点和完全不隶属3个锚点,进行变量校准。此外,在校准时应规避模糊集隶属分数为0.5的情形,因为其不能纳入真值表分析,影响分析结果。为避免这一情形的发生,部分研究中通常在0.5的基础上增加或者减少一个微小数字(如0.001)。基于此,本研究通过结合研究情境和经验证据,将隶属分数为0.5的数据改为0.499,以规避模糊集隶属分数为0.5的情形。各条件变量和结果变量的校准锚点如表2所示。

四、实证分析

(一)必要条件分析

必要条件分析旨在探讨结果集合在多大程度上构成条件集合的子集。衡量必要条件的关键指标是一致性,通常将一致性大于0.9的条件变量视为导致结果发生的必要条件。表3的分析结果显示,所有条件的一致性均低于0.9,故不构成高等教育强国建设的必要条件。

(二)组态分析

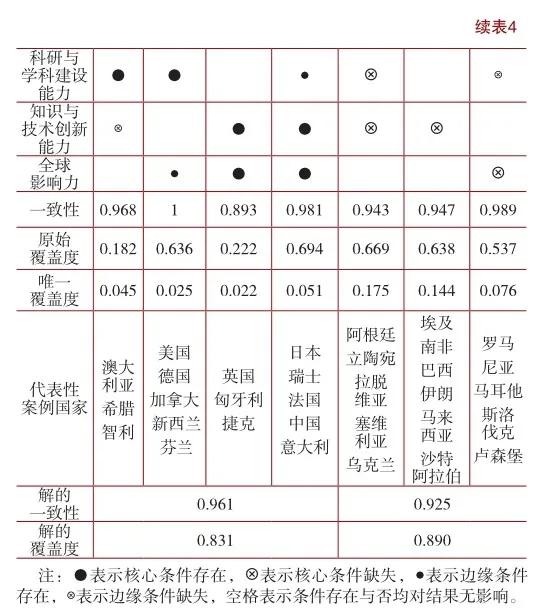

本研究使用fsQCA3.0软件,将原始一致性阈值设定为0.8[42],频数阈值设定为1[43],PRI一致性阈值设定为0.5[44],分别对高等教育强国高水平建设(促进高等教育强国建设)和非高水平建设(抑制高等教育强国建设)进行组态分析。汇报组态结果时,以中间解为主,辅之以简约解,并通过中间解与简约解的嵌套关系确定解的核心条件和边缘条件[45]。从组态分析结果来看(如表4所示),实现高等教育强国高水平建设的组态有4个(S1a、S1b、S2a、S2b),其中S1a和S1b、S2a和S2b的核心条件相同,分别构成了二阶等价组态,因此可归为两类路径。根据组态命名中要着重把握的简洁地表达、捕捉整体和唤起组态的本质三个要点[46],将S1a和S1b、S2a和S2b分别命名为高等教育人才培养与科研学科建设的内生发展型、知识与技术创新赋能高等教育全球影响力的外生驱动型。鉴于QCA方法的因果非对称性,本研究进一步分析了导致高等教育强国非高水平建设的组态。导致高等教育强国非高水平建设的组态有3个(NS1、NS2、NS3)。

1.高等教育人才培养与科研学科建设的内生发展型

路径S1是以高入学与人才培养能力和高科研与学科建设能力为核心条件,且均属于高等教育自身所应承担的基本职能,故将其命名为“高等教育人才培养与科研学科建设的内生发展型”。该路径表明高等教育的入学与人才培养能力和科研与学科建设能力能够通过联动作用,共同推进高等教育强国实现高水平建设。一方面,人才培养是高等教育的第一职能,当今世界只有占据人才制高点才能牢牢抓住竞争的主动权,所以世界各国无不将人才培养作为国家长远发展的核心战略之一。实现高等教育强国战略需要大量的优质劳动力做支撑,即高等教育强国是再生产优质劳动力的源泉和重要基地,其培养出的优质劳动力将会推动科学研究和学科建设的发展。另一方面,纵观历史来看,世界高等教育强国往往拥有一批具有国际影响的专业和学科,拥有世界级的科学研究,产生出一系列具有国际先进水平的技术发明成果和学术研究成果,提升人才培养的质量[47]。由此,两者的联动作用对实现高等教育强国高水平建设至关重要。

因边缘条件不同,路径S1又具体分为两个组态(S1a和S1b)。组态S1a是由核心条件高入学与人才培养能力和高科研与学科建设能力,边缘条件非高知识与技术创新能力构成。该组态表明若高等教育能够充分发挥人才培养与科学研究的职能,即便缺乏知识与技术创新能力,也可有效推动高等教育强国实现高水平建设。属于该组态的典型国家是澳大利亚。澳大利亚推行的TAFE(Technical And Further Education)人才培养模式是一种以素质为基础、以能力为核心、以就业为导向的终身教育[48]。在专业设置及其标准的制定中严格遵循市场需求导向,精确映射职场一线对各职业岗位能力的需求变化,以确保教育成果与职业实际需求相吻合,实现人岗适配,无缝衔接[49]。该模式培养出了一批又一批的高素质、高技能人才,形成了TAFE独特的职业技术教育培训体系,奠定了澳大利亚在国际经济竞争中的领先地位。此外,澳大利亚坚持以质量为核心的科研创新。为了定期评估和监测高校的科研成果,澳大利亚政府制定了科研评估框架。高校自身也通过成立科研委员会,来严格把控科研质量,同时也为研究人员搭建了跨学科研究平台,推动科学研究高质量发展[50]。

组态S1b是由核心条件高入学与人才培养能力和高科研与学科建设能力,边缘条件高全球影响力构成。该组态表明若高等教育能够充分发挥其人才培养与科学研究的职能,辅之以较高的全球影响力,可有效推进高等教育强国实现高水平建设。属于该组态的典型国家是美国。美国高校通过实施个性化教育,培养了大量创新人才[51]。在入学考试方面,注重个性化选拔。美国高校采用两种入学考试,分别是学术能力评估测试(Scholastic Assessment Test,SAT)和课程学习测试(American College Test,ACT),其在选拔学生时,既参照考试成绩,又重视综合考察。在教育过程方面,注重个性化培养。学生能够自主选择专业、自由选择课程、自我管理学业,学习的主动性得到了充分发挥,个人特长与潜力得到发展。在学业评价方面,注重多样化标准,例如评价时间灵活、评价方式多样、评价标准严格等。为此促进了学生的个性发展,培养出拔尖创新人才。此外,美国高等教育助力国家科学研究发展,诸多新的科学研究都是在大学里取得的,美国高校承担着国家60%的基础研究项目,有70%的科学研究机构、项目和课题均设置在知名的高校里[52]。美国所拥有的著名研究型、高水平的大学(如哈佛大学、麻省理工学院等)确保了美国高等教育的龙头地位,在国际上具有较强的影响力。

2.知识与技术创新赋能高等教育全球影响力的外生驱动型

路径S2是以高知识与技术创新能力和高全球影响力为核心条件,且二者均是驱动高等教育强国建设的外源性力量,故将其命名为“知识与技术创新赋能高等教育全球影响力的外生驱动型”。该路径表明知识与技术创新能力和全球影响力能够通过联动作用,共同推进高等教育强国实现高水平建设。作为知识创新的引擎,高等教育系统需要担负起引领创新的使命,一个国家的创新发展越是能从高等教育中受益,意味着高等教育的引领创新能力越强[53]。高等教育强国应拥有促进知识和科技创新的制度措施,在国家战略发展重点领域中拥有自主知识产权,具有促进科技创新发展的能力,进而促进社会生产力的发展,赢得国际竞争的主动权,提升全球影响力。

因边缘条件不同,路径S2又具体分为两个组态(S2a和S2b)。组态S2a是由核心条件高知识与技术创新能力和高全球影响力,边缘条件非高入学与人才培养能力构成。该组态表明若高等教育具备较强的知识与技术创新能力并在国际上具备一定的影响力,即便缺乏入学与人才培养能力,也可实现高等教育强国实现高水平建设。属于该组态的典型国家是英国。英国是最早实现工业化的国家,科技实力雄厚,政府高度重视发展科学技术,主要通过两大措施来构建英国科技产业化体系:其一构建了高校产学研创新体系,推动了高等教育的社会化发展;其二成立了国家技术创新中心,它是“创新英国”的一个“工具箱”,在推动英国科技创新方面发挥着关键作用,代表了当前全球科学技术发展的最前沿[54]。知识创新既是高校的共同使命,也是高校发展的永恒主题。2019年,英国政府制定并实施了“知识交流框架”,其目的在于评估大学在知识生产与转化方面对经济社会的贡献[55]。此外,英国政府先后颁布了《国际教育战略:全球增长与繁荣》《国际教育战略:全球潜力,全球增长》等教育国际化战略,这对英国在全球范围内建立了一个极具影响力的教育国际品牌,发挥了极大的促进作用[56]。英国国际教育促进了全球教育的交流与合作,推动了世界教育研究的深入发展,改善了发展中国家的教育条件,拓展了国际教育组织的发展职能[57]。

组态S2b是由核心条件高知识与技术创新能力和高全球影响力,边缘条件高科研与学科建设能力构成。该组态表明若高等教育具备较强的知识与技术创新能力并在国际上具备一定的影响力,辅之以较强的科研与学科建设能力,可有效推进高等教育强国实现高水平建设。属于该组态的典型国家是日本。日本非常注重推进大学的国际化发展,其一是通过建立竞争性的创新资金项目,增加对高校的科研投入,提升高校的科研实力;其二是日本高校积极开拓新型学科,引领学科研究走向国际,建立亚洲学术基地和国际研究据点建设计划,力争成为亚洲乃至世界学术中心,将日本大学文化传播到全球,从而确立日本大学作为世界研究的主导力量,使日本大学跻身于世界一流大学行列[58]。此外,日本国立大学的基层学术组织——讲座制,形成了教学—科研—学习一体化的知识创新共同体[59]。作为推动日本科技创新的重要渠道——官产学研合作,现已被纳入日本的基本国策[60]。

3.导致高等教育强国非高水平建设的条件组合

鉴于QCA方法的因果非对称性,本研究进一步分析了导致高等教育强国非高水平建设的组态,发现有3条组态方式。组态NS1显示,当科研学科建设能力和知识技术创新能力为核心条件缺失时,难以实现高等教育强国高水平建设。组态NS2显示,当入学人才培养能力和知识技术创新能力为核心条件缺失时,难以实现高等教育强国高水平建设。组态NS3显示,当入学人才培养能力和全球影响力为核心条件缺失,且科研学科建设能力为边缘条件缺失时,难以实现高等教育强国高水平建设。

(三)稳健性检验

本研究通过调整PRI一致性阈值和原始一致性阈值来检验结果的稳健性。首先,将PRI一致性阈值由0.5提高至0.55,得到的组态结果与原始组态结果一致。其次,将原始一致性阈值由0.8提高至0.85,得到的组态结果与原始组态结果一致。以上均表明原始组态结果具有良好的稳健性。

(四)研究结论

研究基于新质生产力视角,以64个国家为样本,构建出高等教育强国建设的分析框架,提炼出入学与人才培养能力、科研与学科建设能力、知识与技术创新能力、全球影响力4个条件变量,并运用模糊集定性比较分析方法(fsQCA),探究高等教育强国建设的实践路向,研究得出如下结论。第一,通过必要条件分析发现,4个条件变量均无法单独构成高等教育强国高水平建设和非高水平建设的必要条件。可见,高等教育强国建设并不是单一因素作用的结果,而是多因素共同作用的结果,揭示着高等教育强国建设的复杂性。第二,通过组态分析发现,高等教育强国高水平建设路径可以归纳为高等教育人才培养与科研学科建设的内生发展型(S1a和S1b)、知识与技术创新赋能高等教育全球影响力的外生驱动型(S2a和S2b)。这说明不同前因条件组合能够产生高水平建设的同一结果,具有“殊途同归”效应。第三,通过组态分析发现,导致高等教育强国非高水平建设的条件组合有三种,分别是NS1、NS2、NS3。这表明当缺失科研学科建设能力和知识技术创新能力、缺失入学人才培养能力和知识技术创新能力、以及缺失入学人才培养能力、全球影响力和科研学科建设能力时,难以实现高等教育强国高水平建设。

五、高等教育强国建设的中国方案

(一)突破单一要素攻关,发挥多要素间的耦合协同,共同推进高等教育强国建设

研究发现,新的劳动者入学与人才培养能力,新的劳动资料科研与学科建设能力和知识与技术创新能力,新的劳动对象全球影响力协同联动共同推进高等教育强国建设,这表明高等教育强国建设是一项复杂的系统化工程,要从单一要素突破转向多要素间的耦合协同。实现高等教育强国高水平建设具有多种等效路径,可以“条条道路通罗马”。具体而言,实现高等教育强国高水平建设的路径主要有:“高等教育人才培养与科研学科建设的内生发展型”路径;“知识与技术创新赋能高等教育全球影响力的外生驱动型”路径。多种等效路径充分反映出了高等教育强国高水平建设是构成要素之间具体组合及相互作用的结果,并非单一要素攻关的结果。我国在建设高等教育强国的过程中,采取的是“知识与技术创新赋能高等教育全球影响力的外生驱动型”路径,通过知识与技术创新能力和全球影响力发挥联动作用,共同推进高等教育强国实现高水平建设。与此同时,我国也应在立足本国国情的基础上,主动学习和借鉴他国采取的“高等教育人才培养与科研学科建设的内生发展型”路径,形成高等教育强国建设的多元化路径。

(二)立足人才培养与科研学科建设,释放高等教育强国建设的内生动力,提升服务新质生产力的能力

研究发现,高等教育人才培养与科研学科建设(S1a和S1b)有助于推动高等教育强国高水平建设。当前,我国高等教育已进入普及化阶段,接受高等教育的人数达2.4亿,新增劳动力平均受教育年限14年,高等教育为国家培养了数以亿计的高素质人才。人才是建设高等教育强国的关键要素,也是新质生产力中最活跃、最积极的要素。高等教育必须把人才培养作为重心,从高等教育强国战略全局出发构建人才培养新路径,深化教育教学改革,全面提高人才自主培养质量,进而将高素质人才优势转化为高质量发展胜势。一方面,应加强基础学科人才培养,加大重大原始创新人才培养力度,打造“深化贯通”式人才培养体系,树立“以能为重”核心培养目标,注重批判性思维、创新能力、人机协同能力、科学精神的培养教育,为发展壮大新质生产力提供人才队伍保障。另一方面,应深入推进学科专业调整,优化学科布局,凝练学科特色,加强学科交叉融合,打破学科壁垒与学段壁垒,瞄准关键领域和科技前沿,推进新工科、新文科、新农科、新医科建设,促进交叉复合型创新人才和紧缺人才的培养;构建高校专业设置和学科布局与企业需求之间的紧密联动机制,以促进学科专业与人才链、产业链的同频共振与有效衔接。此外,建设高等教育强国也应着力加强基础科学研究,大力推动科技成果转移转化。一方面,要加强基础科学研究,提升原始创新能力。具体而言,要加大基础研究的投入力度,重点面向先进制造业的重点领域,强化科研方向与国家需求紧密衔接,主动参与国家重大科技项目,在重大科学发现方面(诺贝尔自然科学奖)实现新突破[61]。党的十八大以来,我国高校承担了全国80%以上的国家自然科学基金项目、60%以上的基础研究,获得了60%以上的国家科技三大奖励,原始创新能力得到有效提升。另一方面,要提高科技成果转化率,积极服务国家战略需求和区域经济社会发展。开展基础研究是高校的主要任务,但往往会忽视原始创新的产品化和技术化。为此,高校应强化科技成果源头供给,走出象牙塔,自主创办和孵化产学研结合型风险企业,科研主体向产学研合作体转变。通过以产学研合作育人项目为基础,打造合作育人品牌、分析合作企业和科研院所的特色,形成产学研共建学科与专业的发展趋势、优化产学研融合的内部生态,建立协同创新机制的方式加强产学研多元主体深度合作[62],进一步缩短基础研究、应用开发与技术商业化的时间与空间距离,积极服务国家战略需求和区域经济社会发展,建构“交互大学”新形态。

(三)聚焦知识技术创新与全球影响力,激活高等教育强国建设的外源动力,培育发展新质生产力的新动能

研究发现,知识与技术创新赋能高等教育全球影响力(S2a和S2b)有助于推动高等教育强国高水平建设。作为一种特殊的生产要素,高深知识不断推动科技创新、生产方式革新和生产力水平提升。知识的创造与传播促使智力资源从学术领域流向国家、社会和经济等领域,这种知识的转型、流动和聚集为原理级创新奠定了基础,从而为生产力的发展提供持续动力和创新源泉[63]。教育通过知识技术创新功能,实现关键核心领域颠覆性技术突破,驱动更多新产品、新技术应用于生产实践。近年来,我国高等院校直接产生的科技创新成果实现了质、效、能的同步提升。复旦大学创制出新型介孔催化剂;清华大学研制出的类脑天机芯片及类脑计算系统等,这一系列颠覆性技术成果,为国家实现关键技术领域创新突破、加快推动新质生产力发展提供了关键动能[64]。此外,要坚持以全球视野谋划和推动科技创新,增加多元化的科技投资,实施更加开放包容的国际科技合作战略,加快实现高水平科技自立自强。与此同时,要加大高等教育对外开放力度,开展“走出去,请进来”等多种形式的合作与交流,提升教育合作能级,加强引进国际尖端人才的力度,制定吸引外国学生来华留学的政策,鼓励优秀留学生毕业后留华就业;也应将学科优势转化为影响力,积极进行话语权的构建[65];更要积极参与全球教育治理,拓展国际组织新建、引驻、合作,提升国际影响力。

六、结语

高等教育强国建设不是单一因素作用的结果,而是由多因素并发而产生的综合效应,这体现了高等教育强国建设路径的生成机理和形成逻辑的复杂性。研究基于新质生产力视角,以64个国家为样本,构建出高等教育强国建设的分析框架,提炼出入学与人才培养能力、科研与学科建设能力、知识与技术创新能力、全球影响力4个条件变量,并运用模糊集定性比较分析方法(fsQCA),探索条件变量之间的“多向互动”以及不同条件组合对高等教育强国建设产生的“联合效应”。

参考文献:

[1] 习近平.牢牢把握在国家发展大局中的战略定位 奋力开创黑龙江高质量发展新局面[N].人民日报,2023-09-09(01).

[2] 习近平.牢牢把握东北的重要使命 奋力谱写东北全面振兴新篇章[N].人民日报,2023-09-10(01).

[3] 王顶明,黄葱.以博士生教育高质量发展促进新质生产力形成[J].学位与研究生教育,2024,(4):58-65.

[4] 朱淑华.美国建设高等教育强国进程中的阶段性特征探析[J].现代教育科学,2011,(11):67-71.

[5] [美]默顿.范岱年,吴忠,蒋效东译.十七世纪英国的科学 技术与社会[M].成都:四川人民出版社,1986.3-9.

[6] Yuasa M.Center of scientific activity:Its shift from the 16th to the 20th century [J].Japanese studies in the history of science,1962,1(1):57-75.

[7] Ben-David J.Centers of Learning:Britain,France,Germany,United States [M]. New York:McGraw-Hill Book Company,1997.

[8] 田贵平,赵婷婷.高等教育强国研究二十年回眸[J].高等教育研究,2018,39 (9):8-16.

[9] 赵婷婷,田贵平.“高等教育强国”特征:基于高等教育中心转移的国际经验分析[J].国家教育行政学院学报,2019,(7):22-28+42.

[10] 路馨苑,耿孟茹.以高质量高等教育体系助推高等教育强国建设——第60届中国高等教育博览会“高等教育强国建设大会”综述[J].中国人民大学教育学刊,2024,(1):22-27.

[11][53] 赵婷婷.国际可比与中国特色:高等教育强国评价指标体系建构[J].教育发展研究,2023,43(23):25-35.

[12] 薛二勇,李健.高等教育强国建设的内涵 形势与任务[J].中国高等教育,2023,(Z2):20-23.

[13][52] “遵循科学发展建设高等教育强国”课题组,胡建华.“遵循科学发展建设高等教育强国”之研究[J].中国高教研究,2017,(5):15-24.

[14] 邬大光,赵婷婷等.高等教育强国的内涵 本质与基本特征[J].中国高教研究,2010,(1):4-10.

[15] 瞿振元.高等教育强国:本质 要素与实现途径[J].中国高教研究,2013,(3): 1-5.

[16] 朱高峰.关于建设教育强国的思考[J].中国人民大学教育学刊,2024,(1):5-10+181.

[17] 杜玉波.加快推进中国特色高等教育强国建设[J].中国高教研究,2024, (1):1-10.

[18] 韩萌.美国建设高等教育强国的历程 经验与启示[J].天津市教科院学报,2010,(1):37-40.

[19] 周光礼.俄罗斯走上高等教育强国的历程及其经验[J].赣南师范学院学报,2009,30(2):28-33.

[20] 祝智庭,戴岭等.新质人才培养:数智时代教育的新使命[J].电化教育研究,2024,45(1):52-60.

[21] 周文,许凌云.论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J].改革,2023,(10): 1-13.

[22] Trow M.Problrms in the Transition from Elite to Mass Higher Education [M].Berkeley:Carnegie Commission on Higher Education,1973.7.

[23] 李立国.发挥高等教育龙头作用 加快建设教育强国[N].光明日报,2023-06-21(15).

[24][36] 周洪宇,李宇阳.建设教育强国:内涵特征 本质要求与实践路径[J].人民教育,2023,(5):6-11.

[25][32] 徐光春.马克思主义大辞典[M].武汉:崇文书局,2017.59.

[26] 王珏.新质生产力:一个理论框架与指标体系[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2024,54(1):35-44.

[27][31] 周洪宇.加快建设教育强国 科技强国 人才强国[J].红旗文稿,2023,(5):24-28.

[28] 周洪宇.推动高等教育内涵式发展 推进教育强国建设[J].中国高等教育,2022,(2):1.

[29] 李安然,袁磊.面向2035高等教育强国建设的逻辑指向与发展路径[J].内蒙古社会科学,2023,44(6):198-206.

[30] 眭依凡,张川霞等.高等教育强国建设:高等教育理论研究的使命与责任[J].重庆高教研究,2024,12(2):3-13.

[33] 周文,李吉良.新质生产力与中国式现代化[J].社会科学辑刊,2024,(2): 114-124.

[34] 马永红,马万里.高等教育普及化背景下研究生教育发展阶段划分与走向思考——基于国际比较视角[J].中国高教研究,2021,(8):26-33.

[35] 王涛,李福林.教育强国:从概念模型到精准定义[J].当代教育论坛,2023,(2):1-9.

[37] 李森,刘振天等.高等教育强国建设的中国道路[J].高校教育管理,2024,18(1):1-23.

[38][39] 杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017,(6):155-167.

[40][43] Fiss P C.Building better causal theories:A fuzzy set approach to typologies in organization research [J].Academy of management journal,2011,54(2):393-420.

[41] Garcia-Castro R,Francoeur C.When more is not better: Complementarities, costs and contingencies in stakeholder management [J].Strategic management journal,2016,37(2):406-424.

[42][45] 杜运周,刘秋辰等.营商环境生态 全要素生产率与城市高质量发展的多元模式——基于复杂系统观的组态分析[J].管理世界,2022,38(9):127-145.

[44] Greckhamer T,Furnari S,et al.Studying configurations with qualitative comparative analysis:Best practices in strategy and organization research [J]. Strategic organization,2018,16(4):482-495.

[46] Furnari S,Crilly D,et al.Capturing causal complexity:Heuristics for configurational theorizing [J].Academy of management review,2021,46(4): 778-799.

[47] 黎琳,李枭鹰.高等教育强国的基本特征与生发机制[J].现代大学教育,2009,(5):97-101.

[48] 尚慧文.澳大利亚TAFE人才培养模式研究[D].保定:河北大学,2005.

[49] 朱佳萍.职业教育强国建设:主要特征和关键影响因素分析[J].中国职业技术教育,2023,(19):32-37+50.

[50] 吴雪萍,袁李兰.澳大利亚跨国高等教育竞争力提升策略研究[J].比较教育研究,2021,43(7):56-64.

[51] 陈学东,陈姝姝.个性化教育:美国大学创新人才培养对我国素质教育的经验启示[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2020,53(6):101-108.

[54] 陈俐,冯楚健等.英国促进科技成果转移转化的经验借鉴——以国家技术创新中心和高校产学研创新体系为例[J].科技进步与对策,2016,33(15):9-14.

[55] 徐小洲,王劫丹.英国大学评价新动向:基于“知识交流框架”的分析[J].高等教育研究,2021,42(6):91-98.

[56] 张凤娟,吴佳欣.政策工具视角下英国教育国际化战略研究[J].比较教育研究,2023,45(2):96-102+112.

[57] 鞠光宇,曹冰洁.英国国际教育影响研究[J].中国人民大学教育学刊,2023, (1):110-121.

[58] 郭伟,崔佳等.日本世界一流大学建设:变迁 特征与启示[J].中国高教研究,2020,(9):91-97.

[59] 丁建,王运来.日本大学创新能力的历史建构研究:以“诺贝尔井喷现象”为切入点[J].高等教育研究,2014,35(9):25.

[60] 李周珊,侯长林.日本高校社会服务模式及其启示[J].高教发展与评估,2019,35(3):74-81+112-113.

[61] 褚宏启.教育强国建设的底层逻辑与顶层设计——教育如何助推中国成为世界强国[J].教育研究,2024,45(1):4-15.

[62] 刘伟.基于人才强国战略的高等院校创新型人才培养路径选择[J].现代教育管理,2023,(10):82-93.

[63] 廖伟伟.论新质生产力的生成:高深知识生产 技术元素整合与产业技术突破[J].重庆高教研究,2024,12(2):75-86.

[64] 张志杰,马岚.教育促进新质生产力发展的理论逻辑与路径[J].河北师范大学学报(教育科学版),2024,26(3):32-40.

[65] 李晓虹,范昌鑫.我国与“一带一路”沿线国家高等教育高质量合作的多元路径[J].大学教育科学,2024,(1):108-117.

作者简介:

李晓虹:教授,博士,硕士生导师,研究方向为教育测量与评价、大学生学习与发展。

张婷婷:在读硕士,研究方向为教育测量与评价、大学生学习与发展。

王梓宁:在读硕士,研究方向为教育测量与评价、大学生学习与发展。

The Practical Direction of the Construction of a Powerful Country in Higher Education from the Perspective of New Quality Productive Forces

—Comparative Analysis Based on 64 Countries

Li Xiaohong, Zhang Tingting, Wang Zining

School of Educational Sciences, Shenyang Normal University, Shenyang 110034, Liaoning

Abstract: Exploring the practical direction of the construction of a powerful country in higher education from the perspective of new quality productive forces is of great significance for promoting the high-quality development of higher education and enhancing international competitiveness. Based on the perspective of new quality productive forces, the study constructed an analytical framework for the construction of a powerful country in higher education with 64 countries as samples, extracted four conditional variables: enrollment and talent cultivation ability, scientific research and discipline construction ability, knowledge and technological innovation ability, and global influence, and applied a fuzzy set qualitative comparative analysis( fsQCA) method to explore the “multi-directional interaction ”among conditional variables and the “joint effect” of different combinations of conditions on the construction of a powerful country in higher education. The study finds that a single condition cannot alone constitute a necessary condition for the construction of a powerful country in higher education; there are two paths for the high-level construction of a powerful country in higher education: “the endogenous development of higher education talent cultivation and scientific research discipline construction” and “the exogenous drive of knowledge and technological innovation to empower the global influence of higher education”. In order to accelerate the construction of a powerful country in higher education, we should break through the single factor research and give full play to the coupling and coordination among multiple factors to jointly promote the construction of a powerful country in higher education; basing on the cultivation of talents and the construction of scientific research disciplines releases the endogenous power of the construction of a powerful country in higher education to enhance the ability to serve new quality productive forces; and focusing on knowledge technology innovation and global influence activates the external driving force for the construction of a powerful country in higher education to cultivate new kinetic energy for the development of new quality productive forces.

Keywords: new quality productive forces; a powerful country of higher education; fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA); practical direction

收稿日期:2024年3月21日

责任编辑:赵云建

① 长江教育研究院是由华中师范大学和长江出版传媒集团联合发起的教育研究机构,作为教育智库,一直致力于开展深入的教育研究和教育决策咨询工作,多项建议被国家教育部门采纳,研制发布的《中国教育黄皮书》《教育强国建设指数报告》等研究成果在教育领域内产生了广泛的影响,为教育政策的制定和实施提供了重要参考。2016年、2017年长江教育研究院连续两年在中国智库索引(CTTI)来源智库(2017-2018)评选中在社会智库MRPA测评综合排名全国第三,社会智库MRPA测评资源效能全国第一;2017年11月,长江教育研究院入选中国社会科学评价研究院“2017年度中国核心智库”;2018年在中国教育智库索引社会类智库PAI值评分榜全国第二;2019年荣获中国教育智库联盟颁发的“最具影响力智库奖”。

① 国家教育治理研究院隶属于华中师范大学,是中国首个以教育治理命名并致力于推动国家教育治理体系与治理能力现代化的综合研究基地,在教育治理、教育政策、教育指数、教育评价、大数据与决策咨询等研究方面,取得了多项令人瞩目的成果。