新型城镇化改革与缩小城乡收入差距

【摘要】城乡收入差距居高不下是全球性难题,我国新型城镇化改革成果能否公平惠及不同人群和地区,进而缩小城乡居民收入差距,是一个备受关注的问题。本文借助三批新型城镇化综合试点提供的准自然实验背景,基于2012年至2019年2805个县级行政区的面板数据和多期双重差分模型,使用插补估计方法对政策效应进行评估后发现,在这一较短时间段内,新型城镇化改革对试点县级行政区的城乡人均可支配收入差距有正向影响。产业结构转型升级加快、地方政府宏观调控力度加大、非农固定资产投资占比提高、县域耕地面积减少以及由于户口性质转换导致的纯统计意义上的城乡收入水平变化,是该影响的重要作用机制。异质性分析显示,中部和西部试点地区的城乡收入差距在政策作用下显著缩小,东部地区则相反,这一差异表明新型城镇化改革向中西部倾斜的政策举措有利于缩小城乡差距。

【关键字】城镇化 城乡收入差距 城乡融合发展 新型城镇化改革 多期双重差分模型

【中图分类号】F299.2/F124.7 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2024.16.011

引言

工业革命以来,城市日益成为世界各地的核心增长极,蕴藏着推动世界经济和人类文明进步的巨大潜力。当前,发展中国家的城市建设,更是在资本、人才、技术以及由此形成的高生产率和高附加值等方面表现出明显的新发优势。目前中国城镇化处于中等水平,中国也进入了重要的发展转型阶段,积极推动由粗放扩张模式向高效有序模式转变,强调以人为本以及城乡融合、区域协调的总体发展,有助于促进城镇化诸多方面潜在收益的实现。为此,中共中央、国务院出台《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,并以此为指导推动了三批新型城镇化综合试点工作。

城镇化可创造繁荣。那么,新型城镇化改革的成果是否能够由不同人群和地域公平共享,进而改善城乡发展不平衡性、缩小城乡居民收入差距?本文将借助新型城镇化改革综合试点政策提供的准自然实验背景,基于县级面板数据和多期双重差分模型的插补估计方法,结合理论和实证分析深入探讨,并在理论框架构建、作用机制分析、因果关系识别方法的应用等方面丰富和补充已有研究。

在人们的一般认知中,农村似乎是一个与城市相对的概念。农村与城市不仅意味着不同的生活空间,还代表着不同的经济部门。从经济过程的角度看,农村与城市既有相互依存的一面,也有竞争性的一面,后者更为人们所关注。其中,城市偏好(urban bias)是发展中国家的共同特点。[1]这种偏好主要表现为不同层级政府的政策偏好和与此相关的资源倾斜。长期以来,城市往往获得更多来自各级政府的优惠政策和转移支付,而乡村地区在资源竞争中明显处于劣势。这种政策传统似乎造成了一个亟需矫正的影响链条:农村地区经济发展水平明显低于国家整体发展水平,以青壮年劳动力为主的农民工群体为寻求就业和发展机会,其跨地区流动主要表现为向城市迁移,这导致留守儿童和留守老人现象愈发普遍,对乡村本就相对落后的医疗、教育、养老等公共服务体系造成了很大压力,农业生产所需劳动力也出现缺口,进一步导致农村地区微观和宏观层面的发展都面临新的问题。

中国的区域经济发展差异长期存在,这种不平衡很大程度上来源于城乡差异。城乡发展的分化带来了社会矛盾的隐患,并表现出一定的自我强化倾向。首先,农村的教育和医疗资源较城市而言相对匮乏,不利于人力资本的培育和劳动生产率的提高,导致农村人口的财富积累相对困难,社会阶层的代际流动受阻。其次,城市的快速发展吸引着资本和人才的融入,而农村地区在这种虹吸效应的负外部性影响下,面临着青壮年劳动力流失和发展资源匮乏的困境。最后,城乡经济发展水平的分化将不可避免地造成城乡居民生活方式和思维模式的差异,特别是使农村居民产生被边缘化的心理以及在生活中的被排斥,而这种情感和境遇即便对于那些已经移居城市的农业转移人口而言也依旧存在,影响着他们充分融入和享受城市生活,从而对人口流动效率造成了一定的负面影响。

为了在推动城镇发展的同时加快新农村建设,弥合城乡发展趋势的差距,党中央与政府有关部门在新型城镇化改革的规划和纲领中将推动城乡发展一体化作为重点目标之一,从诸多方面积极回应城乡发展的不平衡问题。在新型城镇化理念的指导之下,三批综合试点工作分别在2014年12月、2015年11月及2016年12月逐步展开,试点范围涉及2个省和246个市(区、县、镇)。试点政策为本文的研究提供了理想的准自然实验背景,从而使得运用多期双重差分模型进行因果识别成为可能。

本文整合了《中国县域统计年鉴》、《中国县(市)社会经济统计年鉴》、各省市统计年鉴以及CEIC县域数据,构建了2805个县级行政区(受到数据可得性限制,未包含港、澳、台地区)2012年至2019年的面板数据库,将城乡人均可支配收入差距作为被解释变量,使用插补估计方法(imputation-based DiD estimation method),进行多期双重差分回归。在本文的分析框架中,主要解释变量即为新型城镇化综合试点这一外生政策冲击。鉴于政策推行需要一定时间,本文将冲击时点分别确定为2015年、2016年和2017年。基准回归结果及稳健性检验均表明,在2012年至2019年这一较短的特定时间段内,新型城镇化改革对试点地区的城乡人均可支配收入差距产生了显著的正向影响。为探究这组因果关系背后的作用路径,本文进行了四组机制检验,发现在政策作用之下,试点地区产业结构转型升级速度加快,宏观调控力度加大,非农固定资产投资占比提高,县域耕地面积显著减少,以及由于户口性质转换导致的纯统计意义上的城乡收入水平变化,均成为试点政策对城乡收入差距产生影响的重要途径。考虑到东、中、西部地区的经济社会条件存在诸多差异,本文进行了相应的异质性分析,结果显示中部和西部试点地区的城乡收入差距显著缩小,东部试点地区的情况则相反,表明新型城镇化改革向中西部倾斜的政策举措有利于缩小城乡差距。

研究背景和文献综述

“城镇化”一直是学术界和政策界关注的焦点,而作为现阶段世界经济的重要增长极,发展中国家的城镇化更是引发了广泛的讨论。对于中国而言,城镇发展带来的福利提升是否能惠及不同人群,新型城镇化建设是否能够推动区域内的共同富裕,是需要重点关注的问题。

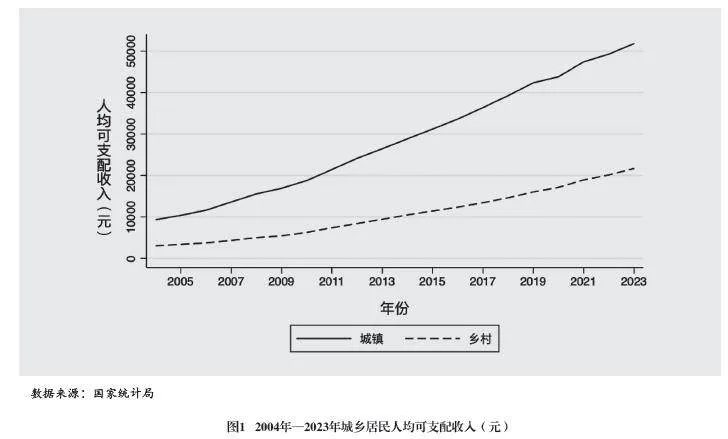

研究背景。随着中国经济的快速发展,城市和乡村居民的收入水平均得到了显著提升。图1展示了2004年至2023年城乡居民人均可支配收入的变化趋势,其中城市人均收入由9335元上升至51821元,乡村人均收入也由3027元上升至21691元。但与此同时,城乡人均收入差距呈现出一定程度的扩大趋势。[2]城乡居民人均消费支出从另一个角度反映出城乡发展水平和趋势的分化。虽然城市消费水平近年受新冠疫情冲击出现了较大波动,但总体格局并未改变,城乡人均消费支出差距从2004年的6197元上升至2023年的20652元。此外,我国持续推动乡村振兴、促进城乡融合发展,在基础设施和公共服务等领域更是取得了显著成果。2014年至2018年,我国农村最低生活保障人数快速下降,表明需要依赖低保生活的农民数量大幅减少,农民的经济条件和生活水平得到了显著提升。

目前,城镇化被视为解决农业农村农民问题的重要途径之一,新型城镇化改革也将“四化同步、统筹城乡”和“以工促农、以城带乡”作为指导思想和重点目标。基于推动新农村建设和城乡融合发展的理念,新型城镇化的三批综合试点工作在推进城乡一体化方面的实践各有侧重。第一批试点强调农村产权制度改革和引导城市要素下乡;第二批试点聚焦城乡产业协同发展、推动要素自由流动和健全农村金融服务体系;第三批试点则着力完善农村资产抵押担保融资机制、促进科技成果入乡孵化转化和推动城市公共设施及服务向乡村延伸等。

那么,新型城镇化改革能否推动城乡一体化建设,促进发展成果在城乡间公平共享?本文将以三批新型城镇化改革综合试点工作对试点地区城乡收入差距的影响为切入点,对这一问题进行初步探索,以期为相关领域的研究提供新的视角和思路。

文献综述。发展中国家城镇化相关研究处于发展经济学和城市经济学的交汇处。在现实层面,随着发达国家的城镇化水平趋于稳定,发展中国家的城市化被视为世界经济的重要增长极,相关问题日益受到关注。Bryan等指出,发展经济学家应该更多地以城市为背景展开研究,而城市经济学家则应更多着眼于发展中国家。[3]与早期发达国家相比,发展中国家的城镇化在交通、土地使用、房屋建设、市政规划等方面表现出更为明显的无序性和非正式性,政府的协调和支持能力也受到更多限制,因此相关研究需要有别于经典文献的实证研究和理论补充。

在很大程度上,城镇化的一个重要指征就是劳动力从乡村向城市流动的过程,流出地和流入地同时经历着巨大的人口、社会、经济变革,而相关文献则更多地聚焦于作为人口流入地的城市。Au和Henderson对于城市规模经济的研究发现,城市中的人均收入水平会随城市规模快速上升,并在达到峰值后缓慢下降;同时,他们认为在人口迁移限制的影响下,中国的很多城市规模过小,而这一现象会导致严重的收入损失。[4]Bryan等和Chauvin等的研究也从不同角度印证了城市化和城市人口密度的提高对收入水平的积极影响;[5]Lucas和Rauch从思想传播和人力资本溢出催化技术进步的角度解释了这一现象,[6]而Krugman认为这可以归功于市场规模扩大使更加丰富的产品种类成为可能。[7]柯善咨和赵曜就中国产业结构和城市规模对城市经济效益的协同影响机制进行了分析,得出了与Au和Henderson相同的结论;他们还估计了与产业结构相适应的最优城市规模以及产业结构调整可能带来的边际效应,指出城市规模只有达到一定门槛后才能从上下游产业关联中获益。[8]Desmet和Rossi-Hansberg从效率、便利性和摩擦三个角度对城市规模分布的决定因素进行了分解,发现更高的效率和便利性会促进城市规模的扩大,但也会由于拥堵等规模不经济现象而导致更大的摩擦;他们还认为,旨在缩小区域差异的经济政策在中国可以发挥的作用远大于同类政策在美国可能产生的影响。[9]上述研究主要揭示了城镇化所内含的导致城乡收入差距扩大的诸多可能性。

近年来,关于城镇化和人口流动影响农村社会经济状况和城乡发展差距的问题也得到了更多的关注。[10]相关探讨延续了二战后学术界对于贫穷国家城乡生活水平巨大差异的研究,其研究基础是Lewis的二元经济相关理论。[11]Young基于个体消费和受教育水平的相关性,构建了具有跨国可比性的不平等和人口流动指标,发现对于中等收入国家和低收入国家而言,40%的区域不平等源自城乡不平等;此外,其研究基于65个国家的人口和健康调查数据得出结论,一国的城乡差距与该国的整体城市化水平或人均GDP水平无关。[12]Imbert等利用制造业企业的时间序列数据,对中国农村地区收入变化状况和人口向临近城镇流动的状况进行了估计,发现农村向城市的人口流动规模增加时,制造业呈现出劳动密集化趋势,劳动密集型产品种类增加,同时生产率会出现一定程度的下降。[13]

随着共同富裕成为中国社会的共识性发展理念,城镇化能否缩小城乡差距也成为一个经常被讨论的问题。[14]李培林和崔岩指出,中国的农民群体规模和比例过大,缩小城乡收入差距任重道远,这种差距对中国经济整体发展的不利影响不容忽视。[15]周心怡等认为,传统的城镇化过程对缩小城乡收入差距没有帮助,而新型城镇化在发展到一定程度后对其可产生积极的影响。[16]孙学涛等和计小青等均在地级市层面分析了新型城镇化对共同富裕的影响,前者发现新型城镇化可通过人口和产业的城镇化促进共同富裕,并且这种影响在东部和中部地区更加显著;后者认为新型城镇化通过提升农民收入和公共服务对共同富裕产生了积极的影响。[17]甘天琦等整合了空间、经济、社会、生态四个维度,发现新型城镇化试点对城乡融合发展产生了积极的影响,并认为数字经济发展和就业水平提高是其中的重要机制。[18]这些研究似乎提示了新型城镇化具有通过促进乡村振兴以缩小城乡收入差距的重要功能。

已有研究表明,城镇化既可能导致更大的城乡收入差距,也可能缩小这种差距。那么,两种力量孰强孰弱,我国新型城镇化对城乡收入差距具有怎样的实际影响?对这一问题的回答需要更多的理论探讨和实证分析。

理论框架和实证模型

城乡收入差距的影响因素和作用机制非常复杂,在实证分析中还常常受到选择偏误等内生性问题的干扰。本文基于人口流动、公共服务及区域经济政策等方面的改革实践,分析新型城镇化对城乡收入差距的影响,并在三批新型城镇化试点的背景下,利用多期双重差分模型在应对内生性问题方面的优势,对新型城镇化改革和城乡收入差距在理论层面所构建的联系进行因果识别。

理论分析。新型城镇化改革及试点工作强调优化产业结构和就业环境,同时将以人为本、推动基本公共服务均等化作为重要目标。随着2015年底作为新型城镇化保障措施的《居住证暂行条例》出台,我国流动人口享受到更多的公共服务和社会保障,而对于更好生活条件的追求也是农村劳动力向城市迁移的重要动机。新型城镇化改革可使农村转移劳动力获得更好的发展机会,这为缩小城乡收入差距创造了有利条件,同时改革对乡村振兴和农村公共服务体系建设的促进作用使农村居民的生活条件有所改善。但是,新型城镇化改革对城乡发展差异的影响是非常复杂的。

第一,从短期视角来看,新型城镇化或许能够提高迁移劳动力的收入水平,但对农村家庭的整体经济状况的影响却可能是负面的。城镇化带来的产业结构转型升级使得对高技能劳动力的需求与日俱增,而农村转移劳动力群体的人力资本积累水平往往较低,这就使他们在城市劳动力市场中的劣势更加凸显。他们所能找到的工作,常常以低技能工种为主,工资水平的提升速度远远不及城市劳动生产率或高技能劳动者收入水平的增速。同时,城市生活成本水涨船高,农民工的收入中能够有所余裕并提供给留守家庭的津贴非常有限,很难从根本上改善农村家庭的生活条件。由于向城市流动的多为青壮年劳动力,其家乡耕地的正常耕种难以保障,从而进一步增加了其家庭收入的不确定性。这种状况在很大程度上与新型城镇化过程中户籍改革的非对称性密切相关,即城市公共服务与户籍脱钩,农业户籍不与土地权益脱钩,而扭转这种现象也成为改革进一步推进的重要方向之一,其影响则有待进一步考察。[19]此外,农民工从事的许多低技能工种对年龄和身体条件的要求更加严苛,许多中老年农民工因为找不到工作被迫返乡,其收入水平因此会出现显著下降。

第二,从长期来看,新型城镇化改革对城乡收入差距和社会阶层代际流动的影响也较为复杂。虽然改革将保障随迁子女教育作为重点目标之一,也在制度层面取得了一定的突破,但依然存在一些实际问题。其中,在城市抚育子女的高成本、随迁子女在学习和生活上面临种种困难等,使得相关改革政策的潜能无法真正释放,数量庞大的留守儿童成为不可忽视的现象。由于农村教育资源有限,家庭教育资金匮乏、对教育的重视程度低,儿童缺乏家长的陪伴和管束等问题,众多农村儿童尤其是留守儿童的受教育水平和人力资本积累效率较低,长大后也很难通过工作改变自身和家庭的经济水平和社会地位。除教育问题外,留守儿童在重要成长阶段的孤独感和被剥夺感常常会给他们造成心理上的创伤和困境。研究发现,有过留守经历的儿童在成年后会表现出更多的社交困难甚至更高的犯罪率。[20]这些微观因素的积累会在宏观层面进一步影响城乡差距的长期变化趋势。

第三,新型城镇化改革强调乡村振兴和新农村建设,使改革的试点地区能够获得更加充裕的中央和省级相关转移支付。这在理论上可以对城乡差距缩小产生积极的影响,但如果将地方政府的政策偏好考虑在内,则影响的大小和方向就会难以确定。首先,在试点过程中,转移支付与农业转移人口市民化挂钩,建设用地指标也与吸纳农业转移人口落户数量挂钩。这种双挂钩机制在本质上还是使重点落于城市建设,以期城市以更好的公共服务、更加完善的基础设施和更加优惠的政策条件吸引农民工流入并落户,而提高农村居民的生活水平或生产条件并非新型城镇化改革的优先考虑。其次,虽然新型城镇化改革对地方政府施政理念的调整有一定的引导作用,强调以人为本和高质量发展,但是将经济增长作为地方官员主要考核标准的基调依旧未变。因此,地方政府存在将获得的转移支付及其他资源更多地投入到能够在较短时间获益更多、成效更明显领域的倾向,而与农村和农业相比,基础更好、机制体制更加健全的城市地区和工业部门常常被视为更好的选择。这也使得城乡差距长期存在,并可能出现扩大的趋势。

从更为多元化的角度看,新型城镇化改革在加强农村基础设施和基本公共服务建设从而改善农村居民生活条件方面功不可没,改革和试点在推进过程中也伴随着不同的尝试和探索,有望通过对规划细节的完善和调整,产生缩小城乡差距及缓解区域不平等的积极影响。

模型和数据。根据上述理论分析,新型城镇化改革对城乡收入差距影响方向并不明确,需要进一步的实证分析提供更加明确的证据,并进行严谨的因果识别。借助三批新型城镇化改革试点提供的准自然实验背景,本文采用多期双重差分模型的插补估计方法[21],评估其对城乡人均可支配收入差距产生的政策效应。这种估计方法,一方面能够化解OLS方法难以克服的内生性问题,另一方面也有效规避了传统双重差分估计方法在处理多时点政策冲击时可能出现的负权重、识别不足或远期伪识别等问题,具有更优的准确性和稳健性。本文双重差分估计的基本思路为:对比结果变量的变化趋势在三组试点县级行政区(实验组)和非试点县级行政区(控制组)之间存在的差异,从而判断政策的实施效果。具体模型如下所示:

Yit=μi+λt+τDit+γXit+εit (1)

其中,Yit是本文的结果变量,即城乡居民人均可支配收入之差。主要解释变量为双重差分虚拟变量Dit,三次政策冲击时点分别为2015年、2016年和2017年,当县域i在时点t属于试点地区时取值为1,属于非试点地区(包括尚未开始试点或始终不在试点范围内)时取值为0。本文将省级和地级试点地区下辖的县级行政区与县级试点地区一同划入实验组,剔除只有部分下辖乡级行政区参与试点工作的县级行政区样本,其余非试点县级行政区作为控制组。μi表示县域固定效应,λt表示时间固定效应,εit为随机误差项,在县域层面聚类。

本文的控制变量为Xit。在社会科学研究中,以试点政策为背景的准自然实验往往会面临一种内部有效性问题,即实验组和控制组划分的非随机性。就本文涉及的新型城镇化综合试点政策而言,各省在申报试点地区以及中央确定试点范围的过程中,均会对各地的经济社会发展状况予以考量。本文通过控制变量的选取模拟上述决策过程,以期使模型设定达到较为理想的条件随机状态。对应三批新型城镇化综合试点地区的申报要求,本文采用人均实际GDP的对数衡量县域经济环境、改革基础和发展潜力;常住人口数量的对数和土地面积的对数衡量人地关系和资源压力;人均实际财政收入的对数和人均实际财政支出的对数衡量地方政府财政状况和改革意愿。

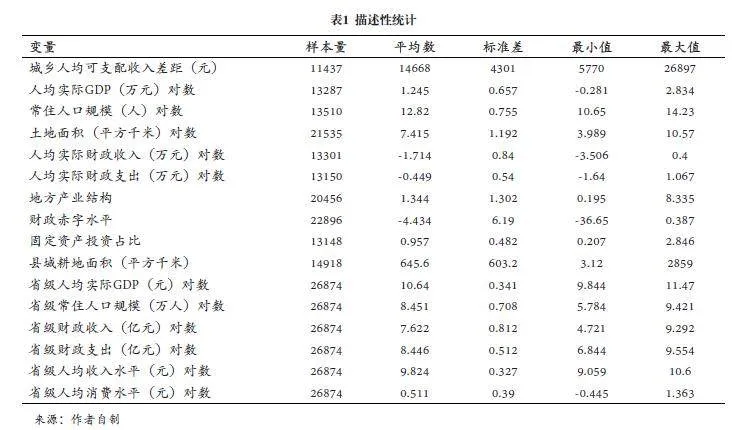

考虑到北京、天津、上海和重庆作为直辖市在社会、经济、政治等方面的特殊性,本文在实证分析中剔除了这四个行政区的样本。在精炼后的样本中,东、中、西和东北地区的试点县级行政区数量占比总体而言相对均衡。本文根据各省的物价指数对以货币为单位的变量进行了平减处理,并对所有数值型连续变量进行了1%和99%的缩尾处理。文中涉及变量的描述性统计如表1所示。

实证结果分析

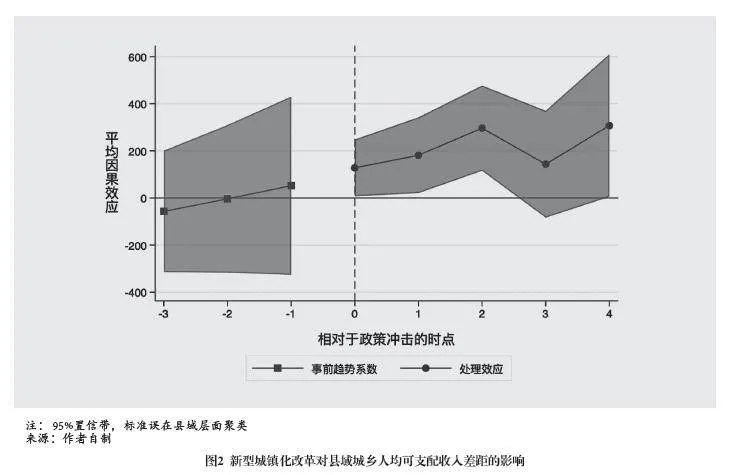

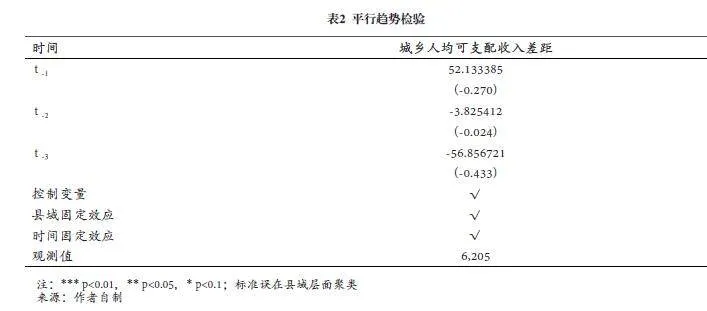

使用双重差分模型进行因果识别的重要前提是平行趋势假设和无期望效应假设成立。平行趋势假设是指在政策冲击发生前,实验组和控制组的结果变量变化趋势不存在显著差异;无期望效应假设则是指在未来受到政策冲击的预期不会对当期结果产生影响。根据表2展示的政策冲击到来前三个时点(t-3、t-2和t-1)的插补估计结果,事前趋势系数均不显著,表明平行趋势假设成立。三批试点地区的申报工作分别于2014年、2015年和2016年下半年展开,正式的试点名单于当年年底公布,而本文将2015年、2016年和2017年确定为试点政策冲击时点,不存在期望效应可能产生的时间间隔,可以判断无期望效应假设同样成立,双重差分模型的估计结果可以为本文的研究目标提供较为准确和稳健的因果识别和政策效应评估。

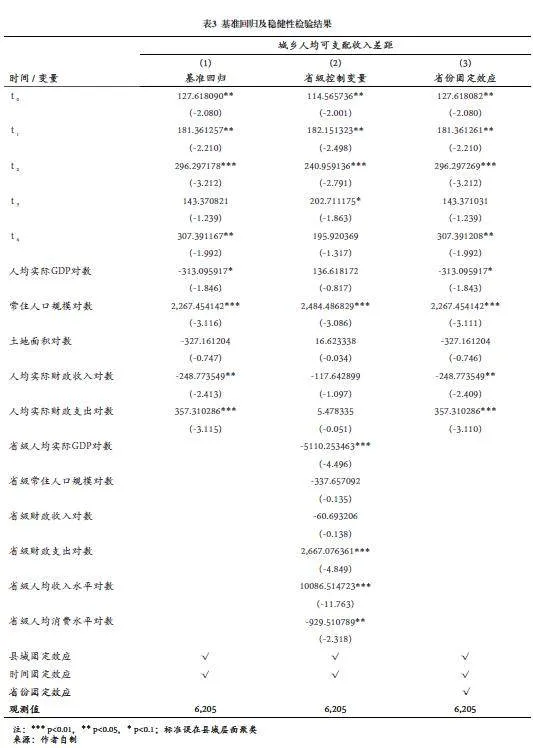

基准回归结果。多期双重差分模型的插补估计结果如表3第(1)列所示。新型城镇化改革对城乡人均可支配收入差距产生了显著的正向影响,即扩大了城乡收入差距。这种政策效应在试点冲击当期即表现出来,并且延续到冲击后第二期,又在冲击后第四期再次显现。图2展示的动态政策效应图是对上述结果更加直观的呈现。

在控制变量中,人均实际GDP对城乡收入差距的影响为负,表明中国的城乡收入分配状况尚处于库兹涅茨曲线前半段的上升区间,城乡不平等程度随经济发展水平的提升而逐步下降。常住人口规模对城乡收入差距有正向影响。在新型城镇化改革过程中,城市产业结构、基础设施和公共服务体系较为完善的大城市对流动人口的吸引力更强,劳动生产力和平均工资水平的提升也更为明显。随着人口规模的扩大,劳动技能需求的互补性增强,进城务工人员受到人力资本限制往往从事低技能职业,难以完全享受到生产力水平提升带来的收入增加,因此与高技能劳动者的收入差距会呈现扩大趋势。人均实际财政收入的增加有助于缩小城乡收入差距,因为财政收入的主体部分为税收收入,而税收收入的主要来源集中在城市中的第二和第三产业,可以对城乡收入分配起到一定的调节作用。人均实际财政支出对城乡收入差距的影响为正,这在一定程度上也体现出地方政府在以经济增长为主要目标的施政理念下形成的具有城市偏好的财政支出模式。

稳健性检验。新型城镇化试点地区的申报工作由省级行政区组织开展,对试点地区的转移支付和举债方向也多依赖于省级行政区的决策部署,而省级经济发展水平和市场活跃程度同样影响着所辖县域的收入分配状况。因此,本文根据这一思路进行了两组额外的回归,以检验基准估计结果的稳健性,结果如表3第(2)(3)列所示。

在第一组回归中,除基准模型中的县级控制变量外,又加入了省级人均实际GDP的对数、省级人口规模的对数、省级人均消费水平的对数、省级人均收入水平的对数,以及省级财政收入和支出的对数作为额外的控制变量。第二组回归则在控制县域和时间固定效应的基础上,加入了省份固定效应,以控制那些会对城乡收入差距产生影响的不可观测且具有非时变性的省级特征。两组检验结果显示的影响方向均与基准回归相同,系数大小和显著性也没有出现明显波动,表明基准回归结果具有较强的稳健性。

机制分析。根据上述理论分析和实证检验,新型城镇化改革试点具有扩大城乡收入差距的政策效应。本文接下来将在理论框架的基础上,通过双重差分回归估计,对这组因果关系间的作用机制进行探索。表4展示的机制检验结果对应四种潜在影响渠道,包括地方产业结构、财政赤字水平、非农固定资产投资占比以及县域耕地面积。

首先,在政策冲击下,试点地区的产业结构出现了调整升级,第二、三产业的增加值之比下降。这种变化主要源于第三产业的快速发展,尤其表现在信息技术产业和金融服务业等科技附加值较高,从而对人力资本要求较高的行业和领域。在这种产业结构升级的大趋势下,受教育水平较高的人群更有机会获得更多的财富积累和更高的社会地位。而多数农村转移劳动力由于受教育程度不高,在劳动力市场中的竞争力较弱,收入水平的提升往往跟不上产业升级和生产效率提升;加之农业技术进步和生产力发展的速度远不及上述高新技术产业,城乡间的收入水平差距被越拉越大。因此,试点地区产业结构的调整升级是新型城镇化改革对城乡收入差距产生影响的重要机制之一。

其次,由财政收支之差与财政收入之比衡量,试点地区的财政赤字水平表现出了显著的上升,这说明试点地区地方政府对经济的干预程度有所提升。根据前文的分析,由于新型城镇化改革成果的评价、转移支付的标准和建设用地指标的划拨与农业转移人口落户数量直接挂钩,地方政府会倾向于将财政资源更多地投入到提高城市基础设施质量和公共服务水平以吸引更多农村流动人口,这会在一定程度上加深城乡财政支持的不平衡性。同理,试点地区非农固定资产投资占GDP的比重在改革的影响下呈现上升趋势,也表明城市地区更受资本青睐,能够获得更多的发展资源,而城乡发展差距及城乡居民收入差距自然也随之扩大。

最后,在新型城镇化改革作用下,2012年至2019年试点县域的耕地面积显著减少。一方面,如前所述,新型城镇化提升了大城市的吸引力,农村青壮年劳动力向外迁移,部分地区出现了土地闲置的现象,导致耕地质量下降或被占为他用,总体耕地面积受到侵蚀。另一方面,一些试点地区将“合村并居”作为新型城镇化的一个重要举措,将部分规模较小的村居单位整合起来,建立更加宜居、基础设施更加完善的新社区。此类政策确实能够在一定程度上改善居民的生活条件,但由于新区建设占用了部分耕地,而地方政府又没有足够的财政能力支撑旧社区的宅基地腾退复耕,耕地面积常常不增反降,对农业生产造成一定影响,农民的收入水平也因此受到不同程度的负面影响。此外,为了加快新型城镇化建设,许多试点地区推行了“村改居”政策,使一定区域内的户口性质和土地性质发生改变,提升了社会治理能力。这些区域往往具有城镇化基础较好、距中心城市较近、经济发展水平较高等特点,由于中国的城乡居民收入统计以户口性质为划分标准,当这部分较为富庶的农业人口转化为非农业人口,统计意义上的城乡收入差距也会进一步扩大。

异质性分析。中国的东中西部地区在人口、社会和经济发展等方面都存在较大差异,对政策冲击的反应也不尽相同。考虑到这种潜在的差异性,本文沿用(1)式中的双重差分模型,分别对三个地区进行回归分析。表5中的插补估计结果显示,新型城镇化试点对东部地区的城乡收入差距产生了显著的正向影响,这一政策效应从冲击当期一直延续到冲击后第四期。而对于中部和西部地区而言,新型城镇化改革起到了显著缩小城乡收入差距的作用;在时滞性方面,这种影响在中部地区立刻显现出来,在西部地区则存在一定的滞后性。

与东部地区相比,中部和西部地区的农业现代化模式尚未成熟,农业基础设施相对陈旧,农业科技水平相对落后,农业的金融支持体系也不及东部地区发达。新型城镇化改革一方面促进城市工业发展从而反哺农业,有助于推进涉农科技研发应用,提高农业机械化程度和生产效率,提升农民的收入水平;另一方面,改革推动了城乡统一要素市场的建设,以及城乡基础设施一体化水平的提升,通过搭桥修路、构建农超对接渠道、创新农村融资担保模式等重要举措,在农产品运输销售便利化和农业生产资金技术支持等方面颇有成效,极大地提升了中部和西部地区的农业现代化水平,也为农民收入的稳定性提供了更为可靠的保障。东部地区的农业发展、农村建设和农民生活在新型城镇化改革过程中虽然也受益颇多,但由于农业现代化基础较好,这种缩小城乡收入差距的政策效应不能抵消改革拉大城乡差距的作用力,因而东部的试点地区在总体上表现出了城乡收入差距扩大的趋势。

结论和政策建议

新型城镇化改革是中国经济由高速增长转向高质量发展的国家标志性举措之一,不仅为城市发展提供了强劲和可持续的内生动力,也为推动城乡融合发展和现代化农村建设提供了有力支撑。本文以新型城镇化改革对城乡人均可支配收入差距的影响为切入点,对新型城镇化的改革成效和发展红利是否能在不同的人群和区域间公平共享,城市和工业的发展能否反哺农业和农村建设,从而改善城乡发展不平衡的现状进行了理论探讨和实证分析。

本文借助三批新型城镇化综合试点提供的准自然实验背景,利用县域面板数据和多期双重差分模型的插补估计方法,对政策效应进行了评估。基准回归结果和考虑到省级经济环境影响的稳健性检验均表明,在2012年至2019年这一较短的特定时间段内,新型城镇化改革对试点县级行政区的城乡人均可支配收入差距有着正向影响。四组机制检验结果表明,新型城镇化改革通过加快产业结构转型升级、加大地方政府宏观调控力度、提高非农固定资产投资占比以及减少县域耕地面积,对城乡收入差距产生影响。由城镇化过程中户口性质转换导致的纯统计意义上的城乡收入水平变化,会使实证分析低估新型城镇化改革对缩小城乡差距的积极作用。异质性分析提示,政策冲击的效果在三大经济区域之间存在差异,中部和西部试点地区的城乡收入差距显著缩小,而东部试点地区则有相反的表现,表明新型城镇化改革向中西部倾斜的政策举措有利于缩小城乡差距。

受到数据可得性限制,本文的分析结果仅针对新型城镇化改革对城乡收入差距的短期效应,其长期影响还需要在未来通过进一步的实证研究加以判断。这种短时段分析虽然存在一定的局限性,却也能够在一定程度上提示新型城镇化改革深化推进和调整优化的重点方向。首先,应加强对随迁子女接受教育的支持和保障,不仅在制度层面作出基础性的规划安排,还要考虑到农民工家庭和打工子弟学校的实际情况,给予更多的财政支持和社会关怀。其次,应更加重视农村基础教育体系建设,优化城乡教育资源配置,通过强化专项转移支付、加强农村教育补助等方式,提高农村居民的人力资本积累效率及其在劳动力市场中的竞争力。再次,应优化农村土地承包经营权流转机制,提高土地利用灵活性和农业生产经营效率,为农村居民全生命周期的收入稳定性提供更多保障,减少农业转移人口离乡务工的后顾之忧,促进新型城镇化改革潜能的充分发挥。最后,应鼓励和引导农民拓宽增收致富渠道,为农业经营模式创新和农产品生产销售的现代化、信息化提供专业指导和技术支持,并完善农业社会化服务体系,使小农经营也能够从专业分工和规模经济中充分获益。此外,新型城镇化改革的相关政策和资金支持向中西部地区倾斜有助于缩小城乡差距、促进共同富裕。

世界各主要经济体均面临着城乡收入差距居高不下的难题,也都尚未找到行之有效的解决办法。[22]中国的新型城镇化改革是对城乡融合发展的有益尝试,为各国应对共同的发展难题提供了宝贵的中国经验、中国智慧。

注释

[1]M. Lipton, Why Poor People Stay Poor: A Study of Urban Bias in World Development, London: Temple Smith, 1997; R. Eastwood and M. Lipton, "Pro-poor Growth and Pro-growth Poverty Reduction: Meaning, Evidence, and Policy Implications," Asian Development Review, 2000, 18.

[2]此处并未使用城乡居民消费价格指数进行平减,因为城乡收入水平的统计是以户籍性质为依据,而价格指数的统计则是根据地域划分,鉴于中国的农业流动人口数量庞大,平减处理后的结果并不能更加准确地展现出城乡收入差距的变化趋势。

[3]G. Bryan, E. Glaeser and N. Tsivanidis, "Cities in the Developing World," Annual Review of Economics, 2020, 12.

[4]C. C. Au and J. V. Henderson, "Are Chinese Cities Too Small?" Review of Economic Studies, 2006, 3.

[5]G. Bryan; S. Chowdhury and A. M. Mubarak, "Underinvestment in a Profitable Technology: The Case of Seasonal Migration in Bangladesh," Econometrica, 2014, 82; J. P. Chauvin et al., "What is Different about Urbanization in Rich and Poor countries? Cities in Brazil, China, India and the United States," Journal of Urban Economics, 2017, 98.

[6]R. E. Lucas, "On the mechanics of economic development," Journal of Monetary Economics, 1988, 22; J. E. Rauch, "Productivity Gains from Geographic Concentration of Human Capital: Evidence from the Cities," Journal of Urban Economics, 1993, 34.

[7]P. Krugman, "Increasing Returns and Economic Geography," The Journal of Political Economy, 1991, 99.

[8]柯善咨、赵曜:《产业结构、城市规模与中国城市生产率》,《经济研究》,2014年第4期。

[9]K. Desmet and E. Rossi-Hansberg, "Urban Accounting and Welfare," The American Economic Review, 2013, 103.

[10]K. Munshi and M. Rosenzweig, "Networks and Misallocation: Insurance, Migration, and the Rural-Urban Wage Gap," The American Economic Review, 2016, 106; P. P. Combes et al., "Unequal Migration and Urbanization Gains in China," Journal of Development Economics, 2020, 142; T. Hao; R. Sun; T. Tombe and X. Zhu, "The Effect of Migration Policy on Growth, Structural Change, and Regional Inequality in China," Journal of Monetary Economics, 2020, 113.

[11]W. A. Lewis, "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour," The Manchester School, 1954, 22.

[12]A. Young, "Inequality, the Urban-Rural Gap, and Migration," The Quarterly Journal of Economics, 2013, 128.

[13]C. Imbert; M. Seror; Y. Zhang and Y. Zylberberg, "Migrants and Firms: Evidence from China," The American Economic Review, 2022, 112.

[14]陆铭、陈钊:《城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距》,《经济研究》,2004年第6期;陈斌开、林毅夫:《发展战略、城市化与中国城乡收入差距》,《中国社会科学》,2013年第4期;缪小林、王婷、高跃光:《转移支付对城乡公共服务差距的影响——不同经济赶超省份的分组比较》,《经济研究》,2017年第2期;毛捷、 赵金冉:《政府公共卫生投入的经济效应——基于农村居民消费的检验》,《中国社会科学》,2017年第10期;朱玲、何伟:《脱贫农户的社会流动与城乡公共服务》,《经济研究》,2022年第3期。

[15]李培林、崔岩:《我国2008—2019年间社会阶层结构的变化及其经济社会影响》,《江苏社会科学》,2020年第4期。

[16]周心怡、李南、龚锋:《新型城镇化、公共服务受益均等与城乡收入差距》,《经济评论》,2021年第2期。

[17]孙学涛、于婷、于法稳:《新型城镇化对共同富裕的影响及其作用机制——基于中国281个城市的分析》,《广东财经大学学报》,2022年第2期;计小青、吴志祥、许泽庆:《新型城镇化建设如何推动共同富裕?——基于新型城镇化试点的准自然实验》,《经济问题探索》,2023年第6期。

[18]甘天琦、姚天航、胡斯凯:《城乡融合发展的动力与机制——基于新型城镇化试点的证据》,《统计与决策》,2024年第1期。

[19]王琼等:《非对称性户籍改革下农民工户籍选择与农地使用效率》,《经济研究》,2023年第10期。

[20]H. Zhang et al., "Does Parental Absence Reduce Cognitive Achievements? Evidence from Rural China," Journal of Development Economics, 2014, 111; C. Zhao et al., "Long-Term Impacts of Parental Migration on Chinese Children's Psychosocial Well-Being: Mitigating and Exacerbating Factor," Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2017, 52; L. Cameron; X. Meng and D. Zhang, "Does Being 'Left-behind' in Childhood Lead to Criminality in Adulthood? Evidence from Data on Rural-Urban Migrants and Prison Inmates in China," Journal of Economic Behavior and Organization, 2022, 202.

[21]K. Borusyak; X. Jaravel and J. Spiess, "Revisiting Event-Study Designs: Robust and Efficient Estimation," Review of Economic Studies, 2024, rdae007.

[22]黄祖辉、茅锐:《重新认识城乡收入差距》,《中国社会科学评价》,2023年第2期。

责 编/桂 琰 美 编∕周群英