梁从学:智闯敌营显神威

从1921年中国共产党诞生到1949年新中国成立,皖西地区28年红旗不倒,涌现了30万英烈,走出了108位开国将军,梁从学就是其中的一员。

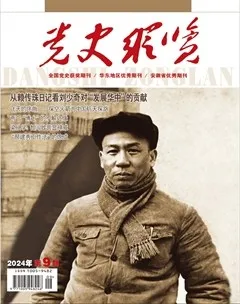

梁从学,1903年出生于安徽省六安县晏公庙石桥畈(今六安市裕安区分路口镇北城村),1929年加入中国共产党,次年参加红军。土地革命战争时期,他参加了鄂豫皖苏区五次反“围剿”斗争和南方三年游击战争;抗日战争和解放战争时期,他奋战在华东、华中战场,屡建功勋,职务从连长直至淮南军区副司令员、江淮军区副司令员、皖北军区副司令员,江苏省军区副司令员。1955年,梁从学被授予中将军衔,荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。

梁从学是贫穷农家出身,其父虽然没有能力供孩子上学读书,但仍给他起名从学,以寄托对孩子读书成才的希望。和绝大多数穷人家的孩子一样,梁从学9岁时便到附近一户地主家放牛谋生。稍大点后,他又去地主家当雇工,干着酿烧酒、做挂面等杂活。正当前途一片黑暗时,皖西党组织派人来到武陟山一带开展农民运动,这给迷茫中的梁从学带来了希望。已长成大小伙儿的梁从学很快加入农会,于1929年11月参加六霍起义,并于同年光荣入党。走上革命道路后的梁从学作战勇猛,每战必冲锋在前,令敌胆寒。他先后9次身负重伤,身上留下了13个枪眼,人送绰号“梁老虎”。梁从学以勇猛出名,但不为人知的是,他还是个善于斗争的智多星,在很多危急关头都能机智化险,是一位集勇敢与智慧于一身的出色战将。

智接中央特使

1934年11月,红二十五军遵照党中央指示北上,由于梁从学在胡工寨战斗中身负重伤,组织上决定让他留在鄂豫皖边区坚持斗争。1935年2月,红二十五军留下的部分红军在鄂豫皖边区重新组建为红二十八军。红二十八军在战斗中不断壮大,梁从学因战功被任命为红八十二师二四四团团长。

红军主力长征后,为了加强对大别山地区革命运动的指导,党中央派出特使前往鄂豫皖边区,试图联系一直在当地坚持游击斗争的红二十八军。但得到消息的敌人却抢先展开了对红二十八军的“清剿”,并切断了地下交通线。红二十八军先后派出接应中央特使的两支小分队都杳无音讯。情况十分危急,必须尽早找到中央特使,以与中央取得联系。这时,大家想到只有一个人能完成此项艰巨任务,那就是梁从学。

接受任务后,梁从学带领一支由警卫员小秀、老兵冯老改、手枪排排长霍金刚及10余名手枪队员组成的小分队,出潜山、下平原,悄无声息到达黄石镇。安顿下来后,一行人焦急地等待着中央特使的到来。交通员方桐生来到预先确定好作为联络地点的一个茶庄,等待特使前来接头,梁从学则带领小分队前往渡口接应。可此时交通站已被叛徒出卖,特务早就在茶庄内设下了埋伏。机警的方桐生发现了茶庄内的异常,为了保护特使,同时告知战友,他不顾自身安危,掏出了怀中的手枪,抬手开枪示警。听到枪声,已到茶庄门前的特使王海一惊,明白情况不妙,急忙转身撤离。

“不好,有埋伏!”梁从学听到枪声,知道接头地点已经暴露,急忙带着队员冲向茶庄。但此时,激烈的枪战已在茶庄中展开,方桐生势单力薄,很快弹尽被俘。待大家赶到时,方桐生已被特务押至国民党看守所——千山关,整个黄石镇也被敌人封锁。

与中央特使联络的暗号只有方桐生一个人知道,如果不能在规定的时间内与特使接头,届时特使便将离开,为此,梁从学和小分队紧急制订了营救计划。

梁从学率领小分队伪装成国民党省防局人员,混入了千山关,向敌人发起了突袭。一番激战之后,成功攻下千山关,救出了方桐生。在千山关看守所,小分队还发现了原先派出去的两支失去联系的小分队共33名战友的遗体,他们由于叛徒出卖,已全部被害。大家义愤填膺,悲痛欲绝。

救出方桐生后,梁从学得知还有一个备用联络点——黄石镇正元堂药铺,连忙带人赶去接头。然而,这个联络点也已被敌人侦知,敌人设下圈套,让反动分子金世杰假扮省城名医倪金墨坐镇药铺。金世杰见到梁从学后,秘密通知鄂豫皖“清剿”指挥部,让他们在杨家桥设下埋伏,试图以特使的名义,诱骗山上的红军下山加以全歼。但梁从学经过多年的革命磨炼,已成长为一位出色的红军指挥员,他通过周密的观察,最终识破了敌人的奸计。随后,梁从学沉着应对,来了个将计就计:他一边稳住金世杰,一边调动部队,智取杨家桥,打了敌人一个措手不及。

第二天一早,梁从学和金世杰展开了一场精彩的短兵相接,一举击毙了这个特务。与此同时,方桐生也成功地接到了中央特派员王海。

率部智闯五关

胜利接回中央特使后,根据中央指示,梁从学受命率二四五团(1936年3月,红二十八军将二四四团三营扩编为二四五团,梁从学改任二四五团团长)和手枪队共200多人穿过安徽潜(山)太(湖)山区进入平原,开辟新的游击区。这一段路程虽只有50多公里,但须经过5个有敌军把守的关卡,也就是要连闯5关,可谓入龙潭进虎穴。梁从学分析敌情后,觉得除了智取别无它法。他命令队伍换上缴获来的国民党军装,并佩戴国民党十一路军臂章,伪装成“剿匪”部队。他自己也化装成敌军团长,率手枪队在前,二四五团殿后。

拂晓时分,部队行进到潜山南部边境上的小镇黄泥港。该镇驻有两个民团小队,并在街东西两头各建有一个碉堡,由驻兵对过往行人进行盘查。当梁从学率手枪队来到街西头,碉堡里的敌人便开始了盘问:“你们是哪部分的?往哪里去?”手枪队队长答道:“你们看,我们是十一路军的,在山里剿匪刚下来。”说着抬起胳膊并指了指自己的臂章。不一会儿,碉堡里走出几个人,为首的军官提着驳壳枪,上下打量着说道:“噢,十一路军!”目光里却露出一丝怀疑。手枪队长立即装作发怒,喝道:“看什么看,还不赶快给我们找个休息的地方,弟兄们都辛苦一夜了。”那个军官吓得连声说:“好,好!”梁从学乘机把手一挥:“把他们的枪给我下了!”手枪队的战士们反应迅速,一拥而上,把碉堡里团丁的枪全缴了,拿下了这个据点。

接着,手枪队来到了怀宁县王家河镇。该镇驻有敌民团40多人,敌人以为红军离得远,因此戒备不严。手枪队来到街后一座寺庙里的敌民团驻地,发现敌兵刚起床,还在刷牙、洗脸。梁从学见状故意训斥道:“怎么这样松松垮垮的,要是共军来了怎么办!”敌军头目吓得连连点头:“错了,错了!”梁从学命令道:“把你们的枪都交了,接受处罚!”手枪队的战士闻言迅速动手,将挂在墙上的枪支弹药全部缴了。团丁们交出武器后,呆呆发愣,直到梁从学把他们集合起来,说明红军俘虏政策,他们才如梦初醒,但为时已晚。

之后,梁从学率领部队继续前进,临近中午时,到达合肥至安庆公路上的重镇高河埠。该镇由保安团一个中队100余人驻守。梁从学命令二四五团在镇外埋伏,并切断所有通向外地的电话线,他自己带着手枪队进镇,准备来个里应外合。手枪队从北面进镇时恰好碰到一个身穿黄军衣、腰挎中正指挥刀的敌军军官,这个军官见到梁从学等人后非常客气地问候。手枪队队长赶忙搭腔,说是要休息休息。敌军官说可到团部休息,并在前带路。

敌团部设在镇南头一座大祠堂里。梁从学以看住处为名,察看了各个房间。他发现房内挂着许多枪支,而敌兵却很少,就明白大多数团丁都上街吃喝玩乐去了。他对手枪队队长使了个眼色,队员们立即缴了门哨的枪,控制了祠堂。那个带路军官呆在原地惊愕不已,只听梁从学说道:“你们通匪,我们特奉命来缴你们械的。”队员随之一枪击毙了敌军官。枪声惊动了正在街上吃喝玩乐的保安团团丁,他们赶忙往回跑,一进门便被手枪队控制住了。手枪队队长命令他们排队站好,梁从学进行训话,亮明身份,并让团丁们自由选择,回家或参加红军。

部队离开高河埠后继续前进,来到怀宁县的一个小集镇育儿村。这个镇驻着一个10来人的敌小队。手枪队没费吹灰之力,很快解决了这个小队。队伍在镇上休息一会儿,就继续向前赶。接连闯过4关,大家很是兴奋,不知不觉部队已进入潜(山)桐(城)交界处的青草塥,此时天色已黑。

青草塥是潜桐山区通向丘陵平原地带的门户,国民党反动派对此地非常重视,由民团三四十人驻守,并在南边通道旁筑有一个碉堡。梁从学率队进镇后感觉气氛很是怪异,家家关门闭户,路上也无行人。当手枪队靠近碉堡准备动手时,碉堡里突然喊话:“你们哪个部分的?”梁从学一听,不是本地口音,断定是敌人已调来正规军在此把守。鉴于情况不明,他命令队伍迅速撤离,并由七连掩护。

果然不出梁从学所料,就在队伍撤离时,敌军的一个团从后面追来。追兵遭到了七连的有力阻击,由于摸不清底细,敌未敢继续追击,就地乱放了一气枪。七连完成任务后,迅即撤出战斗。

梁从学率领二四五团采取伪装战术,犹如下山猛虎,连闯五镇,奔袭百余里,消灭国民党军及民团200多人,缴获了大批武器弹药和物资,自己的部队却无一伤亡,兵锋直逼安徽省国民政府所在地安庆,打得敌人胆战心惊。

随后,梁从学又先后指挥了定远大桥集、泗阳青阳镇、舒城黄沙冲等数十次战斗,扩大了党和红军在鄂豫皖边区的影响,坚定了鄂豫皖边区军民革命必胜的信念。

1973年4月7日,梁从学因病在南京逝世,终年70岁。直到去世时,他的脑部还留有一块弹片没能取出来。追悼会上,时任兰州军区副司令员吴华夺为梁从学送上悼念诗:“农民暴动当红军,舍生忘死战一生。能上能下胸如海,戎马一生欲何求。方山远望金牛山,大桥飘香万古留。写成青史漫悠悠,奋起旌旗是英雄。”(责任编辑:徐嘉)