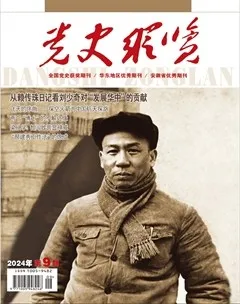

从赖传珠日记看刘少奇对“发展华中”的贡献

抗日战争进入相持阶段后,华中大片国土相继沦陷。新的形势迫切需要在华中地区大力发展敌后游击战争,建立新的抗日根据地。党的六届六中全会确定了“巩固华北,发展华中”的战略方针,为贯彻执行这一战略方针,刘少奇由华北来到华中担任中共中央中原局书记,肩负起“发展华中”的战略重托。

赖传珠,江西赣县人,生于1910年,17岁时加入中国共产党,1928年随毛泽东上井冈山,长征后历任陕甘宁省苏维埃政府军事部代部长、新四军参谋长、中共中央华中局常委等职。作为新四军的重要领导人之一,他协助刘少奇、陈毅等坚持在华中地区进行敌后抗战,为新四军的筹建、整编,开辟与巩固华中抗日根据地作出了突出贡献。

赖传珠与刘少奇首次见面是在1939年12月23日,赖传珠在日记中这样记载:“我到达略安排工作后,与胡服(刘少奇化名)同志见面。”从这天两人首次见面到1942年3月19日刘少奇离开华中赴延安,在这两年多的时光中,赖传珠与刘少奇互动颇多。

赖传珠日记记录了他从1934年10月长征开始直到全国解放的亲身经历,全文60多万字,前后时间跨度近16年。其中,关于他在新四军期间记载的内容,是研究新四军以及华中抗日根据地历史的第一手资料。日记中涉及刘少奇领导新四军和华中抗日根据地活动的多方面内容,多次记录刘少奇在华中的革命实践及其重要贡献,为我们近距离观察刘少奇提供了独特视角。

“扩军”——打破“精兵主义”禁锢

新四军成立之后,由于对抗日民族统一战线认识得不全面、不深刻,在扩军发展方面存在一定的“精兵主义”倾向。赖传珠在日记中对此问题有明确的记述和反思:“津浦路东有很好的发展条件,那里顽固部队势力不大,现在机会仍未失去。讨论后感觉对于此事,过去未抓紧,是一个严重的缺点。”刘少奇来到华中之后也觉察到这一问题并向中央作了报告:“在领导思想中有原则的缺点,没有坚定而明确的发展自己力量的方针,在建军与精兵主义口号下,放松了发展。最近的部队是缩小了,有枪无人背,每连五六十人至七八十人。”对此,中共中央从大局出发,再三强调华中地区应大力发展革命武装力量,把发展武装力量作为一切工作的中心,并明确要求“整个江北的新四军应从安庆、合肥、怀远、永城、夏邑之线起,广泛猛烈的(地)向东发展,一直发展到海边上去,不到海边决不应停止”。中央认为“中原局至少发展到10万人枪,按此大概目标,具体分期实现”。

面对新四军内存在的错误认识和党中央的明确要求,刘少奇以做思想工作为突破口,通过开会、报告、谈话等不同形式,多次为新四军高层讲解政治形势和发展任务,统一中原局、江北指挥部和新四军第四、五支队领导干部的认识。为此,刘少奇主持召开中原局会议,传达党中央关于向华中敌后发展的方针,号召新四军江北部队冲破国民党顽固派的限制,以实际行动实现中共中央提出的东进意图。

刘少奇的积极活动在赖传珠日记中留下了印记,1940年1月2日的日记中记载:“上午8时召开干部会议,胡服同志报告目前政治形势及今后任务5e89ef59694af5435f655733489341871e48da12e09fc34588f31c3d183ceb36。张云逸、徐海东、邓子恢先后讲话,下午2时半散会。”1月5日记:“胡服同志来此谈总的任务及向东发展的意见。”1月23日记:“研究统一战线工作及领导方法。”这几则简明的日记记录了刘少奇来到华中之后初期的工作重点,他着眼于转变新四军发展的战略方针和方向,并做了大量工作,力图消除存在于新四军中的“精兵主义”禁锢思想。

新四军高级将领张云逸就有回忆:“右倾错误路线直到少奇到皖东后才得到纠正。少奇来后,首先传达了中央的正确指示,批评王明右倾错误的苦力政策,指出不发动群众,不发展武装,不建立政权,完全做国民党的工具是不对的。当时少奇还指出:抗战主要是枪杆子,什么群众工作都要发展武装。”

1940年1月,刘少奇致电中共中央书记处,向中央汇报:“我来此经过多次讨论说服,慎重的批评解释后,发展的方针是明确了,并决定彻底改造四支队为华中新四军的主力,要克服一切阻碍为四支队光明前途而斗争,地方游击计划大规模放手发展。”“计划在六月以前扩大皖东我军到35000人枪。”

经过刘少奇的积极工作,中共中央关于新四军发展的正确路线和方针政策得到贯彻落实,存在于新四军高层中的“精兵主义”错误观念得以转变,新四军和华中抗日根据地的工作也因此迅速打开了新局面。

“建家”——指导开辟苏北、皖东北抗日根据地

刘少奇是华中抗日民主根据地的开辟者和领导者。在刘少奇来到华中工作之前,新四军对于建立根据地的意识还比较薄弱,民众运动中所蕴藏的巨大伟力也亟待挖掘,这导致部队经费来源缺乏稳定性。阅读赖传珠日记能够发现一些历史痕迹,比如他在1940年1月21日记:“没有钱了,真成问题,通知各部自供。”时任新四军四支队政治部总务科科长朱明也回忆:“当时没有建立抗日根据地,没有建立抗日民主政权,吃穿靠‘打资敌’、捐款,部队的供应得不到长期保证。”针对这一问题,刘少奇在给中央的电报中明确报告:“地方工作薄弱,建立根据地的观念甚微弱。”

刘少奇来到华中之后特别重视建立和巩固抗日民主根据地的工作,多次指导和督促张爱萍、彭雪枫等新四军将领建立苏北、皖东北等区域抗日民主政权。1940年1月,他主持召开中原局专题会议,讨论确定建立抗日民主根据地的方针和任务,强调建立抗日根据地、建立抗日民主政权的极端重要性和紧迫性。2月24日,刘少奇在新四军江北指挥部干部会议上作关于华北工作经验与教训的报告。对此,赖传珠在日记中有明确记录:“上午开会,胡服同志报告华北的经验与教训,以此来看华中的工作,很有教益。”

不仅如此,赖传珠日记中还记录了刘少奇多次以“抗日民主政权”“民运工作”等主题为新四军领导干部作专门的辅导报告。如在1940年4月16日,赖传珠记:“开会,胡服同志报告政权问题。”8月25日记:“下午开会,胡服同志报告民运工作问题。”11月14日又记:“晚胡服同志报告抗日民主政权问题。”在这些专题报告中,刘少奇论述了在敌后建立抗日民主根据地的重要作用及其具体形式,他用形象的语言说:“建立抗日民主政府,根据地就是家,有了家,就可制定财政、贸易、征粮、征税的法令,就可以开辟财源,积累资金,发展自己的力量,否则,就不能扩充兵源,壮大自己,敌人进攻时我们就没有立足点,连伤病员也得不到妥善安置和治疗。”通俗易懂的讲解使党的革命策略深入人心。在皖东地区工作的朱明就表示刘少奇的报告对他的教育极其深刻,几十年后仍然铭刻在他的脑海中,他回忆说:“少奇的报告刚结束,会场上响起了阵阵掌声,少奇的讲话深入浅出,言简意赅,像一阵春风,吹走了满天的阴云,使我们干部顿开茅塞,更加明确和理解了毛主席关于建立抗日民主根据地思想的重大意义,心情豁然开朗,对抗战前途更加充满了信心。”

在刘少奇的指导下,敌后区建立起强大的抗日民主政权,发展人民自卫军逐渐成为新四军和华中抗日根据地广大干部群众的共识。仅仅一年多的时间,新四军和华中抗日根据地的规模就有了一个跨越式的发展。赖传珠在1941年5月27日的日记中曾记述这样一组数字:“与新闻记者谈话,介绍新四军有15万正规部队,活动县份有147个,人口在我影响下的有6300万人,在我抗日民主政权领导下的公民有2500万人,日寇6个师团被我牵制,在我活动区内有1200个大小据点。”这充分说明,华中各抗日根据地的开辟在刘少奇来到新四军和华中地区工作之后取得了很大的成效。

“强党”——加强新四军和华中局的党建工作

党的六届六中全会之后,刘少奇一直深入思考中国共产党自身建设的问题,写出了在党内外产生重要影响的《论共产党员的修养》一文。来到华中工作以后,刘少奇对如何加强党的思想建设、组织建设有了更为直观的感受和深刻的认识,明确指出建设一个好的党是战胜日本帝国主义、建设新的民主共和国的决定性因素。据赖传珠记录,刘少奇在新四军工作期间坚持以华中局党校为阵地,加强党员领导干部的思想教育,他亲自上台讲课,内容涉及如何开展思想斗争、党的组织原则、党员意识等多个方面。这些主题报告和讲演切实增强了新四军和华中抗日根据地广大党员干部的党性修养。

比如,1941年7月2日至3日,刘少奇在华中局党校发表《论党内斗争》的演讲。这篇演讲总结了党内斗争的历史经验,阐释了进行党内斗争的正确原则和方法。赖传珠是刘少奇讲演的听众之一,他在日记中记录了这两天的活动。1941年7月2日这样记载:“随后又去党校听刘(少奇)政委作如何进行思想斗争的报告,不到15分钟时,大风兴作,即停开会。”次日7月3日记:“午后开会,刘(少奇)政委报告如何进行思想斗争的问题。”刘少奇在讲演中从斗争的态度、立场、原则、分寸等角度对如何正确开展党内斗争给予了明确回答,他认为关键是要划清思想斗争和组织斗争的界限,提出了“批评要适当,要有分寸”“采用温和的方式来商讨或争论”“必须给被批评被处罚的同志以一切可能的申诉机会”等具体规范。同年10月9日,这篇演讲在延安《解放日报》全文发表,毛泽东为此写了按语,称赞刘少奇这个演讲“理论地又实际地解决了关于党内斗争这个重大问题,为每个同志所必读”。在整风运动中,这篇演讲被列为整风学习的必读文件之一。

除此之外,赖传珠在日记中还记录了刘少奇所作的其他一些主题报告,内容涉及非常广泛。如在1941年10月13日记:“听政委(刘少奇)报告,关于无产阶级的统一性、统一战线的重要及防止过左行动问题。”11月3日记:“下午1时半到党校,听刘(少奇)政委报告民主精神与官僚主义问题。”11月10日记:“听刘(少奇)政委报告辩证法。”11月14日又记:“午后再去听政委(刘少奇)报告质与量法则、否定之否定法则。”可见,刘少奇对于华中局党校的工作很重视,把在党校作报告作为进行党建工作的重要途径和方法。时任华中局党校教育长温仰春曾回忆:“那时的党校,没有课堂,没有礼堂,更没有扩音设备。少奇授课时,新搭成的大草棚里坐满了学员,各地来的负责同志只能坐在草棚外边场子上,场子上也坐得满满的。”这些报告的主题和内容涵盖了马克思主义哲学、党的思想和组织建设、党员修养等问题,给赖传珠以深深的启发和教育。他曾在1942年2月21日的日记中深刻反思自己:“午后听刘(少奇)政委报告,听后感到我个人主观主义亦不少,应设法力戒、检讨及纠正之,宗派观念是很少的。”日记中的这些记述从侧面也说明刘少奇确实具备高超的理论素养,是当时党内当之无愧的理论家之一。

刘少奇还特别擅长做党员的思想工作,尤其是通过谈心谈话的方式了解和掌握干部的思想动态、优缺点等信息,以拉近彼此之间的距离,与刘少奇共事的许多人都对此有深刻记忆。张爱萍将军就曾回忆说:“少奇同志在淮北虽然只待了两个月,但在这紧张繁忙的日子里,只要有机会,他就主动给干部作报告,经常找党政军干部们个别谈话。”刘顺元回忆刘少奇在华中的工作时也提到:“他总是亲自做领导干部的思想工作,主动找同志们谈心,谈工作,也谈生活。部队和地方主要干部的情况,他都注意了解。某同志有什么特点、什么长处、什么短处,他都能说出来。”赖传珠日记中的私人记载就证实了这一点。比如,赖传珠在1942年2月25日记:“不久我与刘(少奇)谈些问题。谈到我的缺点,其他都很对,主观太重,有时对于事实没弄清楚就讲出来了;有时说话单刀直入,不顾对方能否接受;爱说笑话,谈闲引起同志不满;不是军事问题,多听从别人意见为好。”不仅如此,刘少奇在与赖传珠的交流谈话中还传授他开展领导工作的方法。在1941年10月2日的一次谈话中,赖传珠记:“政委(刘少奇)说,我们是战略指导机关,不是战术单位,一切大的原则指示,可多下,不成问题的。有些问题处理太快并不好,容易欠周到。”

以上几则日记生动反映出刘少奇作为一名革命家所具备的卓越领导艺术。刘少奇在华中的工作结束于1942年3月19日,赖传珠在这天的日记中记:“今日晴。8时许随刘(刘少奇)赴延(安)干部到军部门前集中,10时出动,一行共90余人。我们送至黄河堤拍照,刘过黄河时我们才返部。”从记述来看,赖传珠一行人对刘少奇应该是很依依不舍的,一路送了很久,这在《陈毅年谱》中也有记载:“上午10时,刘少奇率赴延安学习的90余名干部离开军部。陈毅和赖传珠一直送他们过黄河后才返回,并在黄河堤上合影。”

刘少奇是中国共产党领袖群体的杰出代表,赖传珠在日记中多次流露出对刘少奇的敬仰,正如他所记:“我在某些发生的不同事情中发现,最大公无私者是我们刘(少奇)政委,民主精神甚好。”赖传珠日记不仅记录了这位党内革命家、理论家在华中地区丰富的革命实践,同时也为我们刻画了一个立体生动的人物形象,这为我们了解刘少奇、学习刘少奇提供了一个特殊渠道,值得充分挖掘和利用。

(责任编辑:孔晓莉)