深化经典议题与紧扣时代特点

摘 要:本研究采集中国知网(CNKI)2017—2022年民族教育研究的数据发现:民族教育研究论文发表在民族教育类期刊的数量多但篇均下载量低,发表在综合性期刊的数量少但篇均下载量高;发文机构的类型集中、地域分布广,但尚未形成核心机构群;核心议题有民族院校、民族地区教育、国家通用语言文字教育、铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步教育、中华民族优秀传统文化教育。这体现了民族教育研究一方面不断深化本学科传统议题,另一方面紧扣时代发展特点。今后,在国家宏观政策的影响下,民族教育研究将在中国式现代化、民族教育高质量发展、铸牢中华民族共同体意识教育等主题上实现新突破。

关键词:民族教育;热点议题;中国式现代化;民族团结进步教育;高质量发展

中图分类号:G750

文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2024)05-0087-12

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2024.05.009

何为“民族教育”?《教育大辞典》中指出:“民族教育,中国少数民族教育的简称。特指除汉族以外,对其他55个民族实施的教育。”[1]而在学术研究中,有学者提出了不同的界定,例如滕星认为“民族教育”的广义概念是指“对作为有着共同文化的民族或共同文化群体的民族集团进行的文化传承和培养该民族或民族集团的成员,在适应现代主流社会,以求得个人更好的生存与发展的同时,继承和发展本民族或本民族集团的优秀传统文化遗产的社会活动”[2]。从本研究使用的文献和具体情境看,本文中民族教育的内涵属于滕星提出的广义概念。那么,近年来我国民族教育研究呈现出哪些特点,取得哪些成就,以及今后的发展趋势是什么?为此,本研究选取了中国知网(CNKI)2017—2022年民族教育研究数据,从期刊载文量、下载量、发文机构、热点议题等方面分析了民族教育研究现状,在此基础上对今后民族教育研究的发展做出展望。

一、数据来源与研究工具

(一)数据来源

为全面反映2017—2022年民族教育研究的前沿进展,本研究选取的数据来源于专门刊发民族教育学术论文的专业性期刊和经常刊发民族教育学术论文的综合性期刊。其中,专业性期刊有《民族教育研究》《民族高等教育研究》《中国民族教育》等;综合性期刊有《教育研究》《黑龙江民族丛刊》《西南民族大学学报(人文社会科学版)》《贵州民族研究》《中南民族大学学报(人文社会科学版)》《民族学刊》《北方民族大学学报》《广西民族研究》等。数据检索方式是通过在中国知网中选择高级检索,以“民族教育”作为检索主题词,检索时间设置为2017年1月1日至2022年12月31日,检索类型系统默认为模糊检索,检索范围设置为学术期刊,共检索到1 539条数据。在此基础上,再手动剔除专栏介绍、非学术性论文以及无效记录,最终得到有效数据1 194条。

(二)研究工具

为了直观呈现2017—2022年民族教育研究的特点,本研究使用陈超美教授团队研发的Cite Space 5.7R2版本软件绘制民族教育知识图谱。该图谱能直观地展现科学知识领域的信息全景,识别某一科学领域中的研究热点、核心作者与机构、研究脉络等。因此,本研究选择该软件绘制民族教育知识图谱,对民族教育中的研究机构、研究热点等进行可视化分析,梳理2017—2022年我国民族教育研究的核心发文机构与热点议题。

二、2017—2022年民族教育研究的现状分析

民族教育研究现状基本包括学术论文发文量、占比、篇均下载量、篇均被引量四个方面。为此,本研究将从这四个方面对2017—2022年民族教育研究的文献进行分析。

(一)民族教育学术论文发文量和占比分析

从表1可以看出,从2017至2022年,11本刊物总共发表民族教育类文章1 194篇。其中,发表民族教育类文章最多的是《民族教育研究》,共发表469篇,平均一年发表近80篇;《民族高等教育研究》发表238篇,排名第二;排名第三的和第四的分别是《贵州民族研究》和《中国民族教育》,分别发表了156篇和101篇。发表民族教育类文章最少的是《教育研究》,累计发表了15篇,平均每年只发表2—3篇民族教育类相关文章。《民族教育研究》《民族高等教育研究》《贵州民族研究》《中国民族教育》等4本期刊刊载民族教育学术论文的数量占总发文量的80.74%,其他7本综合类期刊刊载民族教育学术论文占比仅为19.26%。《民族教育研究》刊载民族教育学术论文的比例最高,达39.28%。最低的是《教育研究》,占比1.26%。刊载民族教育学术论文最多的期刊是刊载民族教育学术论文最少的期刊的31.27倍。通过比较各个期刊刊载民族教育学术论文的数量可以看出:民族教育类期刊是民族教育学术论文发表的主要平台;无论是教育类综合期刊,还是民族类综合期刊,刊发民族教育类学术论文的数量远低于民族教育类学术期刊。

(二)民族教育学术论文篇均下载和被引分析

表1显示:《教育研究》的篇均下载量最高,高达1 712次;《民族高等教育研究》的篇均下载量最低,只有224.24次;篇均下载量在1 000次以上的学术期刊还有《西南民族大学学报(人文社会科学版)》(1 080.98次)和《中南民族大学学报(人文社会科学版)》(1 015.32次);篇均下载量在500到1 000次的学术期刊有《北方民族大学学报》(833.87次)、《广西民族研究》(802.95次)、《民族教育研究》(751.98次)、《民族学刊》(746.19次)和《黑龙江民族丛刊》(583.32次);篇均下载量在200到500次的学术期刊有《贵州民族研究》(481.26次)、《中国民族教育》(239.52次)和《民族高等教育研究》(224.24次)。与此同时,篇均被引量排名前3的学术期刊分别是《教育研究》《中南民族大学学报(人文社会科学版)》《西南民族大学学报(人文社会科学版)》。结合学术期刊篇均下载量的特点来看,篇均下载量越高往往篇均被引量也越高。《教育研究》《中南民族大学学报(人文社会科学版)》《西南民族大学学报(人文社会科学版)》《民族教育研究》的篇均被引都在6次以上,而排名靠后的7本刊物篇均被引都在4次以下。另外,还需要注意篇均下载量和篇均被引量之间不一定成正相关关系,例如《北方民族大学学报》的篇均下载量有833.87次,排名第四,但是篇均被引只有3.35次,排名第六。

三、民族教育学术论文发文机构分析

(一)民族教育学术论文发文核心机构分析

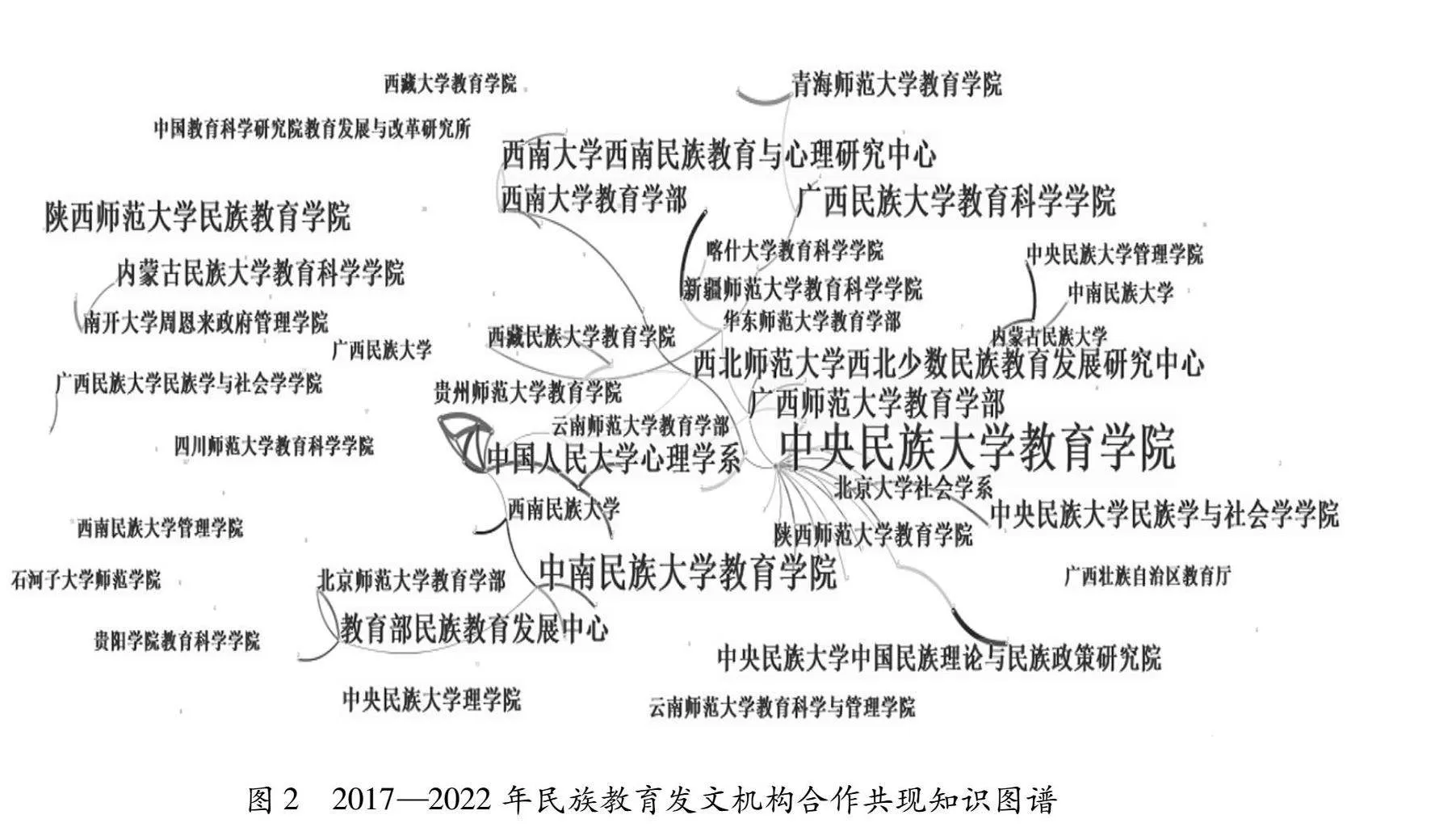

普赖斯定律普赖斯定律计算公式为M=0.749(Nmax)1/2,其中M指机构发表的论文数量,Nmax指对应年限中论文发表数量最多机构的论文数量。当发表的论文数量在M篇以上时,并且所有核心机构撰写的论文达到总论文数量的50%时,说明核心机构群已经形成。 常用于计算某个领域的研究核心机构是否形成[3]。本研究将2017—2022年民族教育研究的数据带入普赖斯定律公式:M=0.749(Nmax)1/2,Nmax指对应年限中论文发表最多机构的论文数量,该时间段发表论文数量最多的是中央民族大学教育学院,共计116篇,将Nmax=116带入公式计算可得M=8.07,这表明民族教育学术论文发文量大于等于9篇的机构为核心机构。根据普赖斯定律计算的结果来看,2017—2022年民族教育研究核心机构有15个(见图1)。

这15个核心机构发文量共计343篇,占总发文量1 194篇的28.73%,没有达到总发文量的50%以上,所以在民族教育研究机构中尚未形成核心机构群。在15个研究核心机构中,14个在高校,可见目前高校是民族教育研究的主阵地,这些高校主要是师范类院校和民族类院校。此外,从研究机构的地域分布特点来看,民族教育发文机构分布较广,遍布北京、广西、陕西、青海与内蒙古等地。

(二)民族教育学术论文发文机构合作关系分析

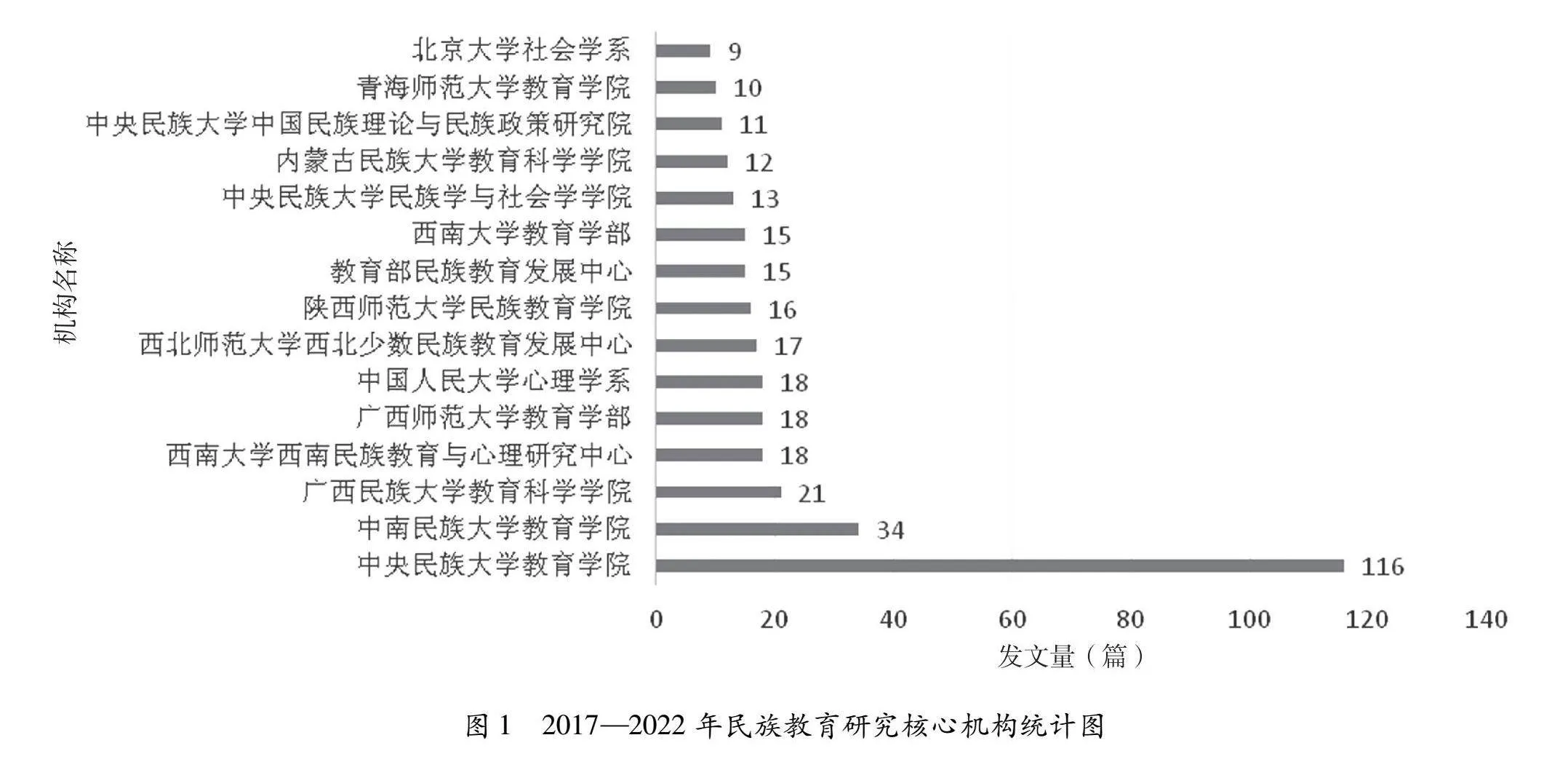

为了直观呈现民族教育研究发文机构之间的合作关系,本研究将2017—2022年民族教育研究的数据导入Cite Space5.7R2软件,得到民族教育发文机构之间合作共现知识图谱(见图2)。

在图2中,发文机构字体越粗说明该机构发文越多,发文机构之间的连线代表两个机构存在着合作关系,发文机构之间连线的粗细说明二者之间合作的紧密程度,连线越粗说明二者之间的合作越紧密。从图2呈现的结果来看,民族教育发文机构合作有五个特点:一是中央民族大学教育学院发文最多,与其他研究机构存在较好合作关系。例如:中央民族大学教育学院与北京大学社会学系、中国人民大学心理学系、陕西师范大学教育学院、广西师范大学教育学部、西北师范大学西北少数民族教育发展研究中心等研究机构都有着较紧密的合作关系。二是除了上述15个核心机构外,2017—2022年民族教育研究发文量较多的发文机构还有贵州师范大学教育学院、西南民族大学管理学院、西藏民族大学教育学院、南开大学周恩来政府管理学院、北京师范大学教育学部等。三是其他领域的研究机构和地方教育行政部门也参与到民族教育研究中,如中央民族大学理学院、广西壮族自治区教育厅等。四是发文机构之间合作较为紧密的还有中央民族大学教育学院、广西师范大学教育学部、中国人民大学心理学系等。五是独立发文机构相对较多,例如石河子大学师范学院、四川师范大学教育科学学院、西藏大学教育学院、云南师范大学教育科学与管理学院等。

四、2017—2022年民族教育研究的六大热点议题

为了直观呈现2017—2022年民族教育研究的热点议题,本研究将所采集的数据导入Cite Space软件后,分析得出民族教育研究关键词共现知识图谱(见图3)。

在图3中,关键词字体越粗说明该关键词出现的频次越多,反之亦然。从图3呈现的结果来看,2017—2022年在民族教育研究中出现频次较多的关键词主要有:民族地区教育、民族文化、民族教育政策、少数民族教育、学前教育、双语教育、中华民族共同体意识、多元文化教育、国家通用语言文字教育、民族高校、民族院校、少数民族大学生、民5ede7e8b5c6a105a737280007b6be4197001ac191cfb88020b9bb9c136b436fc族团结教育、民族认同等。关键词之间的连线说明两个关键词出现在同一篇文献中。例如:中华民族共同体意识教育常与大学生、文化自信、路径、学校教育、文化传承、民族认同等关键词相关联,民族地区教育与理科教育、民族教育政策、民族文化等关键词相关联,国家通用语言文字与双语教育、多元文化教育、学前教育、一村一幼、双语幼儿园、特殊教育、少数民族教育等关键词相关联,民族院校与民族团结教育、教育扶贫、学科建设、义务教育、少数民族大学生、“一带一路”等关键词相关联。

在上述热点议题中,为了更为直观地呈现民族教育研究的核心热点议题,本研究在2017—2022年民族教育关键词共现知识图谱的基础上,结合发文量梳理出2017—2022年民族教育研究的六大核心热点议题:民族院校(发文122篇)、民族地区教育(发文116篇)、国家通用语言文字教育(发文94篇)、铸牢中华民族共同体意识(发文93篇)、民族团结进步教育(发文77篇)、中华民族优秀传统文化教育(发文74篇)。现将六大热点议题的主要研究内容与成果总结如下。

(一)民族院校

民族院校是中国共产党的民族工作理论和实践的智慧结晶[4],是铸牢中华民族共同体意识工作的重要主体[5]。在“民族院校”热点议题中,研究者们主要聚焦民族院校在新时代开展铸牢中华民族教育工作。杨胜才指出:民族院校应该为新时代培养能堪当民族复兴大任的人才,要培养大学生的中华民族共同体意识,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不断作出贡献[6]。冉春桃指出:民族院校中华民族共同体意识培育要做好系统思考和整体规划,具体要求坚持以教学为主,夯实思想基础;以教师为主导,强化工作理念;以学生为主体,增强实践合力;以制度为保障,创新育人体系[7]。今后“民族院校”议题的研究将更多聚焦于民族院校如何更好地实现自身的现代化和高质量发展。

(二)民族地区教育

在“民族地区教育”热点议题中,研究者们主要探讨了职业教育、教育扶贫和教育资源配置、少数民族传统文化接轨等主题。在乡村振兴背景下,李丽、杨如安调研边境民族地区农村职业教育面临的现实困境,认为应当从培养目标、教学资源、专业结构、构筑教育共同体四方面入手,促进民族地区职业教育发展[8]。吴本健等人认为:深度贫困民族地区的教育扶贫必须采取超常规的教育扶贫手段,改革并完善“主体多元化、对象全覆盖、方式多样化”的扶贫模式,助推深度贫困民族地区实现高效、高质量的脱贫[9]。曾欢、朱德全指出:民族地区职业教育需培育有文化自信的乡村工匠,培育能全面振兴乡村的“双创新农人”[10]。成刚等人就民族地区教育资源配置提出:民族地区教育需重视政府职责、经费供给、高中教育、精准帮扶四方面[11]。明兰、付娟指出:彝族传统文化对特殊儿童教育存在着积极和消极两方面的影响,在教育过程中应当扬长避短,使特殊儿童在民族文化中得到积极的成长[12]。纵观2017—2022年民族地区教育研究的特点,今后民族地区教育研究有可能聚焦民族地区教育现代化、民族地区乡村振兴以及民族地区教育高质量发展等议题。

(三)国家通用语言文字教育

在“国家通用语言文字教育”热点议题中,研究者们主要探讨了国家通用语言文字教育的重大意义、政策变迁和地方实践经验等主题。青觉、吴鹏指出:国家通用语言文字教育研究大多停留在语言习得与文化传承层面,对其建构稳固态国家认同的深沉意蕴关注不足。因此,要持续夯实国家通用语言文字教育这一多民族国家认同建构的基础性工程[13]。马永全指出:学校是国家通用语言文字政策的主阵地,教师应该担起重任[14]。张军指出:西藏的国家通用语言文字教育取得成功,其经验是坚持党的领导、服务大局、以人民为中心、以发展为动力[15]。站在新的起点上,国家通用语言文字教育应将培养“一精多能”(精通国家通用语言文字,学会多门外国语言文字或少数民族语言文字)[16]的人才作为新时代的奋斗目标,才能更好地推进中国式现代化和高质量发展。该议题在今后的研究中将有望与民族地区现代化发展、铸牢中华民族共同体意识、民族地区学校教育、民族地区学前教育等主题关联。

(四)铸牢中华民族共同体意识

在“铸牢中华民族共同体意识”热点议题中,研究者们主要探讨了习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识重要论述的理论要点、学校铸牢中华民族共同体意识的路径、高校大学生铸牢中华民族共同体意识、民族教育研究与铸牢中华民族共同体意识的关系等主题。陈立鹏、汪颖指出:铸牢中华民族共同体意识是习近平总书记提出的重大原创性论断,是对马克思主义民族理论的继承、发展和创新,具有丰富而深刻的内涵[17]。蒋文静、祖力亚提·司马义阐述了学前及小学、初中、高中及中专、大学铸牢中华民族共同体意识的内容,四阶段的学习内容与目标虽有不同但相互联系、承上启下[18]。高校铸牢中华民族共同体意识教育研究主要集中于民族高校和民族地区高校[19],重点强调用思政课铸牢大学生中华民族共同体意识[20]和通过国家通用语言文字教育铸牢大学生中华民族共同体意识[21]。另外,部分研究者探究民族教育研究与铸牢中华民族共同体意识之间的关系,如钱民辉通过对民族教育研究三大理论范式的梳理后指出:中华民族共同体意识是民族教育理论建构的逻辑起点,而民族教育的终极目标是铸牢中华民族共同体意识[22]。教育的根本任务是立德树人,随着铸牢中华民族共同体意识教育的深入开展,今后该主题的研究将有望在如何与大中小学思想政治教育紧密结合上实现新的发展。

(五)民族团结进步教育

在“民族团结进步教育”热点议题中,研究者们不仅讨论了其内涵、路径等主题,还探讨了其长效机制与评价体系、编制民族团结意识量表等主题。李敏等人的研究明确了民族团结进步教育的理论内涵,其目标是“团结”与“进步”,内容是中华各民族的民族问题、民族关系、民族文化知识以及科学文化知识,对象是全体受教育者[23]。青觉认为:在现代化的进程中,民族团结进步工作已然取得巨大成果,但还存在对象范畴狭窄、教育方式的宣教性以及团结进步的物化性等问题[24]。王婕、万明钢指出:新时代下的团结进步教育工作应当进一步完善学校民族团结进步教育长效机制,建立科学规范的评价体系[25]。陈立鹏、范航从心理测量学的视角编制了民族团结意识量表,该量表包括认知、情感和意向三个维度共计22道题目,经过验证表明其可作为测量我国民族团结意识水平的测量工具,有助于通过量化的方式推动民族团结意识与中华民族共同体意识的相关研究[26]。由此可见,民族团结进步教育研究已经陆续向量化研究方向发展,在今后的研究中该主题将有望进一步与铸牢中华民族共同体意识等主题关联。

(六)中华民族优秀传统文化教育

“中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。”[27]在“中华民族优秀传统文化教育”热点议题中,研究者们主要对中华优秀传统文化如何融入课程、教学及其传承意义等主题进行了研究。包雅俊指出:民族优秀传统文化中有着丰富的教学资源,同时是中华民族优秀文化的重要组成部分。因此,要将中华优秀传统文化融入高校美术课教学中,加大其在教学中的比重,充分认识民间元素的重要性,更好地对中华优秀传统文化进行保护和传承[28]。郑雪松从非遗文化视角指出:新时代学校是传统文化传承的主要阵地,要将民族民间文化开发成学校的特色教育课程,并增加传统民族民间文化和学校教育的联系[29]。罗银新与张爱丽以黔南布依族苗族自治州为研究对象,对民族民间文化教育的意义进行阐释,认为民族民间文化教育有助于培养有根的现代人[30]、传承中华民族优秀文化、提升民族认同感、增强民族团结意识以及铸牢中华民族共同体意识[31]。纵观民族教育研究主题,中华民族优秀传统文化教育一直是民族教育研究的传统经典议题之一,结合当前时代特点来看,该主题在今后的研究中将会与铸牢中华民族共同体意识、民族教育现代化等主题关联,通过弘扬中华优秀传统文化彰显文化自信以达到铸牢中华民族共同体意识的作用,中华优秀传统文化也将随着新时代不断得到发展。

五、2017—2022年民族教育研究主题的特点及展望

(一)2017—2022年民族教育研究主题的特点

通过对2017—2022年民族教育学术论文热点议题分析后发现,民族教育学术研究主题主要呈现出两个特点:一是深化民族教育研究的经典议题,二是研究议题紧扣时代发展特点。

1.深化民族教育研究的经典议题

2017—2022年民族教育研究的传统议题主要有:中华民族优秀传统文化教育、民族团结进步教育、国家通用语言文字教育。其中,“中华民族优秀传统文化教育”议题主要围绕着为什么融入学校教育和怎样融入学校教育等问题进行研究。李国良、周向军提出:在新时代背景下,要增进师生对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、理论认同和情感认同,必须汲取中华优秀传统文化的丰富营养,实现中华优秀传统文化的价值[32]。潘星名指出:在非物质文化视野下,以课堂教育为实践路径,将濒临失传的苗族印染工艺(蜡染)引进学校,不仅让学生潜移默化地传承优秀民族民间文化,还拓宽了人才培养渠道,丰富了校园生活[33]。“民族团结进步教育”议题主要围绕中小学如何开展等进行研究。青觉、吴鹏指出:中小学需要超越传统的教学模式,注重民族团结进步教育在日常生活空间的营造与植入,拓展目标对象与范围,丰富教育形式和手段,从而不断提升教育针对性与实效性[34]。张琳认为,深化民族团结进步教育要做到三个坚持:坚持党的领导,坚持全民生活化路向,坚持绵绵用力、久久为功[35]。“国家通用语言文字教育”议题主要围绕开展意义、路径等进行研究。常安指出:语言文字的多维属性,决定了国家通用语言文字具有重要的宪制意蕴[36]。陈荟等人指出:民族地区普及国家通用语言文字,应该厘清国家通用语言文字的内涵,肯定其教育资源价值与作用,依据相关法律法规,遵循语言学习规律,因地制宜推广国家通用语言文字,才能使得国家通用语言文字教育有利于教育资源的合理性配置,更有利于促进教育公平[37]。

2.研究议题紧扣时代发展特点

通过对2017—2022年民族教育研究文献的分析,本研究认为民族地区职业教育、铸牢中华民族共同体意识教育以及民族教育高质量发展等议题紧扣时代发展特点。其中,民族地区职业教育研究主要关注现实需要。彭敏指出:新时代背景下,积极发挥民族地区职业教育是“后扶贫时代”教育反贫困的现实需要与重要议题[38]。韩雪军等人指出:民族地区高等职业院校必须从多方面实现发展转型,以切实推动民族地区高质量发展[39]。铸牢中华民族共同体意识教育研究主要关注民族高校、中小学铸牢中华民族共同体意识教育。陈朝东、王焱俊以贵州省高校为研究对象,探究高校铸牢中华民族共同体意识教育的实践路径,得出高校应该结合当地特色找到合适的铸牢中华民族共同体意识教育路径[40]。何清新、史能兴总结广西龙州中小学在铸牢中华民族共同体意识教育过程中的经验与不足,为现阶段边境民族地区中小学铸牢中华民族共同体意识提供借鉴[41]。民族地区教育高质量发展的研究主要关注学前教育与高等教育。线亚威指出:民族地区应当重视学前教育的发展,其关系到全国学前教育发展的水平、我国高质量教育体系的建设以及民族地区乡村振兴进程,应当加快建设安全优质的学前教育体系,使得每个孩子都能在教育的起点享受到更加公平且有质量的学前教育[42]。张朝乐门等人指出:民族地区高等院校需要满足外部环境需要,培养创新型人才,不断提升科学知识生产服务的能力,才能实现高质量发展[43]。

(二)民族教育研究展望

站在新的时代起点,本研究认为在国家宏观政策影响下,今后民族教育研究将主要围绕中国式现代化、民族教育高质量发展和铸牢中华民族共同体意识教育等主题开展深入研究。

1.中国式现代化

党的二十大报告指出:“中国式现代化是人口规模巨大的现代化。”[44]22国家新的发展战略为民族教育现代化发展提供了新的契机,实现民族教育现代化成为未来民族教育学术研究的重点议题。在新形势下,要从整体上把握民族教育学术研究方向,拓宽研究视角。一是把握整体性、系统性原则,遵循教育规律,实现民族教育的健康发展。二是使民族教育学术研究立足于民族教育问题,将理论研究服务于教育实践,认真总结民族教育的发展经验,积极构建中国式现代化的话语体系。

2.民族教育高质量发展

党的二十大报告指出:“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”[44]28。高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,涉及各个领域,也为推动民族地区教育高质量发展提供了根本遵循。随着我国民族教育进入新的发展阶段,民族教育的内部结构和外部需求都在发生变化,高质量成为民族教育发展的目标取向,也是民族教育研究的重点议题。新时代,民族教育研究要向纵深式内涵发展。一是实现地域联动,打破民族教育研究局限于西部地区、民族地区的壁垒,实现西北、西南地区与中部、东部地区的有效融合,共享优质资源,共建浓厚的学术交流氛围。二是将民族教育学术研究与民族地区经济、社会发展战略相衔接,运用民族教育理论分析民族政策,扩充民族教育内涵,推动各级各类民族教育实现高质量发展。

3.铸牢中华民族共同体意识教育

2021年,习近平总书记在第五次中央民族工作会议上指出:铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的“纲”,所有工作要向此聚焦[45]。党的二十大报告强调:“以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路”[44]39。因此,在民族教育学术研究中,要着力开展全方位、多领域、多视角的铸牢中华民族共同体意识教育研究,并结合时代特点和要求,聚焦各个领域关于铸牢中华民族共同体意识工作的新特征、新问题、新视角,从而提升民族教育体系建设的向心力。

六、结语

本研究对中国知网2017—2022年民族教育研究期刊论文进行可视化分析发现:民族教育研究的重心集中在民族院校、民族地区教育、国家通用语言文字教育、铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步教育、中华民族优秀传统文化教育等主题。这一时期民族教育研究呈现出深化经典议题与紧扣时代特点的鲜明特征。今后民族教育研究有望在中国式现代化、民族教育高质量发展以及铸牢中华民族共同体意识教育等主题上实现新的突破。民族教育研究应在已有研究基础上,深入挖掘民族教育研究的经典议题,创新研究范式与研究方法,并结合时代背景和民族地区教育发展的实际,推进民族教育研究高质量发展,从而为民族教育的发展提供强有力的支撑,为推进新时代民族事业高质量发展提供教育经验。

参考文献:

[1] 顾明远.教育大辞典(增订合编本)[Z].上海:上海教育出版社,1997:1099.

[2]滕星.民族教育概念新析[J].民族研究,1998(2):23-30.

[3]普赖斯,张季娅.洛特卡定律与普赖斯定律[J].科学学与科学技术管理,1984(9):17-22.

[4]苏德,薛寒.民族院校铸牢中华民族共同体意识:时代方位与具体路向[J].教育研究,2022(6):124-133.

[5]吴月刚,张红.铸牢中华民族共同体意识背景下民族院校思政课程建设研究[J].民族教育研究,2020(4):41-47.

[6]杨胜才.新时代民族院校的发展定位[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2021(12):145-152.

[7]冉春桃.民族院校中华民族共同体意识培育的路径[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2019(4):70-74.

[8]李丽,杨如安.乡村振兴背景下边境民族地区农村职业教育的困境与路径[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2020(4):111-119.

[9]吴本健,罗玲,王蕾.深度贫困民族地区的教育扶贫:机理与路径[J].西北民族研究,2019(3):97-108.

[10]曾欢,朱德全.新时代民族地区职业教育服务乡村人才振兴的逻辑向度[J].民族教育研究,2021(1):74-81.

[11]成刚,袁梨清,周涛.民族地区教育资源配置规模与结构研究[J].民族研究,2017(6):34-46+124.

[12]明兰,付娟.彝族传统文化影响下特殊儿童教育与发展的思考[J].教育文化论坛,2017(2):123-129.

[13]青觉,吴鹏.国家通用语言文字教育:多民族国家认同建构的基础性工程[J].贵州民族研究,2020(9):173-181.

[14]马永全.新中国70年来国家通用语言文字教育政策变迁[J].河北师范大学学报(教育科学版),2019(2):71-75.

[15]张军.西藏自治区国家通用语言文字教育的实践与经验[J].民族语文,2021(6):3-14.

[16]巴战龙.裕固族语言文化遗产保护问题探究[EB/OL].(2022-04-09)[2023-11-30].https://www.bilibili.com/video/BV1ZS4y1Y7Si/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click.

[17]陈立鹏,汪颖.习近平关于铸牢中华民族共同体意识重要论述的理论要点[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2021(10):16-25.

[18]蒋文静,祖力亚提·司马义.学校铸牢中华民族共同体意识的逻辑层次及实践路径[J].民族教育研究,2020(1):13-21.

[19]郭远,吴秀兰,张越.民族地区大学生中华民族共同体意识培育的逻辑意蕴与实践路径探析[J].民族高等教育研究,2021(3):27-34.

[20]王露.以思政课推进铸牢大学生中华民族共同体意识:思政教学“N+4+3”模式探究[J].民族教育研究,2021(1):57-64.

[21]黄妙轩.加强国家通用语言文字教育 铸牢中华民族共同体意识[J].中国民族教育,2021(3):36-38.

[22]钱民辉.论民族教育研究对铸牢中华民族共同体意识的理论贡献[J].民族教育研究,2020(4):5-11.

[23]李敏,薛二勇,皮家胜,等.新时代民族团结进步教育的内涵、功能及路径[J].民族教育研究,2020(2):5-10.

[24]青觉.民族团结进步教育的实践轨迹与深化逻辑——兼论新时代民族团结进步教育的基本路向[J].民族教育研究,2019(5):45-53.

[25]王婕,万明钢.学校民族团结进步教育的长效机制与评价体系构建[J].民族教育研究,2021(3):40-47.

[26]陈立鹏,范航.基于心理测量学的民族团结意识量表的编制[J].民族教育研究,2021(4):75-81.

[27]习近平:中华优秀传统文化是中华民族的根和魂[EB/OL].(2022-06-03)[2023-03-07].http://politics.people.com.cn/n1/2022/0603/c1001-32437873.html.

[28]包雅俊.民间艺术元素在高校美术教育中的重要性[J].民族高等教育研究,2021(5):89-92.

[29]郑雪松.非遗视角下民族民间舞蹈文化学校传承的思考[J].贵州民族研究,2020(6):161-165.

[30]罗银新.培养有根的现代人:贵州民族民间文化进校园的教育人类学研究[M].北京:民族出版社,2020:438.

[31]罗银新,张爱丽.黔南州民族民间文化教育的意义阐释[J].教育文化论坛,2019(1):108-111+140.

[32]李国良,周向军.中华优秀传统文化的价值及其实现——基于大学生思想政治教育视域[J].思想教育研究,2018(9):91-95.

[33]潘星名.非物质文化视野下蜡染艺术校园传承的实践报告[J].教育文化论坛,2017(4):121-124.

[34]青觉,吴鹏.使命、困境与超越:中小学民族团结进步教育研究——基于中华民族共同体意识视域的理论分析[J].黑龙江民族丛刊,2019(5):1-7.

[35]张琳.深化民族团结进步教育须着力把握的三个维度[J].贵州民族研究,2019(12):1-6.

[36]常安.论国家通用语言文字在民族地区的推广和普及——从权利保障到国家建设[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2021(1):1-10.

[37]陈荟,桑尔璇,李晓贺.民族地区普及国家通用语言文字的教育公平之义[J].民族教育研究,2020(3):79-85.

[38]彭敏.后扶贫时代民族地区职业教育发展的战略转型与推进策略[J].民族教育研究,2021(1):89-94.

[39]韩雪军,米靖,何九甫.高等职业教育在民族地区高质量发展中的战略定位和实践策略[J].贵州民族研究,2022(6):222-228.

[40]陈朝东,王焱俊.贵州高校开展中华民族共同体意识教育的路径[J].教育文化论坛,2022(3):34-37.

[41]何清新,史能兴.铸牢中华民族共同体意识视域下边境民族地区学校的文化选择——基于广西龙州中小学经验[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2022(12):204-211.

[42]线亚威.加快推进民族地区学前教育高质量发展[J].中国民族教育,2021(5):1.

[43]张朝乐门,金怀周,其其格.民族地区高等教育高质量发展的实践逻辑——基于新发展理念的视域[J].贵州民族研究,2022(6):211-215.

[44]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022.

[45]新华社.习近平出席中央民族工作会议并发表重要讲话[EB/OL].(2021-08-28)[2023-02-07].http://www.gov.cn/xinwen/2021-08/28/content_5633940.htm.

Deepening Classic Topics and Focusing on Contemporary Characteristics: Trends and Prospects of Research on Ethnic Education from 2017 to 2022

LUO Yinxin, RUAN Famei

(Institute of Education, Guizhou Normal University, Guiyang, Guizhou, China, 550025)

Abstract:

This study collected data on research on ethnic education from 2017 to 2022 from the China National Knowledge Infrastructure (CNKI) database and found that the number of papers on ethnic education published in specialized journals was high but Ytig5EZdsG0jpfG1n041Bm8Zunw35XugDwk9ZTdOTpw=with low average downloads per article, while the number of papers published in comprehensive journals was low but with high average downloads per article. The types of publishing institutions were concentrated, with a broad geographical distribution, yet a core group of institutions has not yet formed. Core topics included ethnic educational institutes, education in ethnic regions, national common language and writing education, fostering the consciousness of the Chinese nation community, education for national unity and progress, and education on the outstanding traditional culture of the Chinese nation. This reflects that research on ethnic education is continuously deepening traditional topics within the field while also closely aligning with the characteristics of contemporary development. In the future, under the influence of national macro policies, research on ethnic education will achieve new breakthroughs in themes such as Chinese-style modernization, high-quality development of ethnic education, and fostering the consciousness of the Chinese nation community.

Key words:

ethnic education; hot-spot issues; Chinese-style modernization; education for national unity and progress; high-quality development

(责任编辑:郭 芸 梁昱坤)