马背上的高乔人

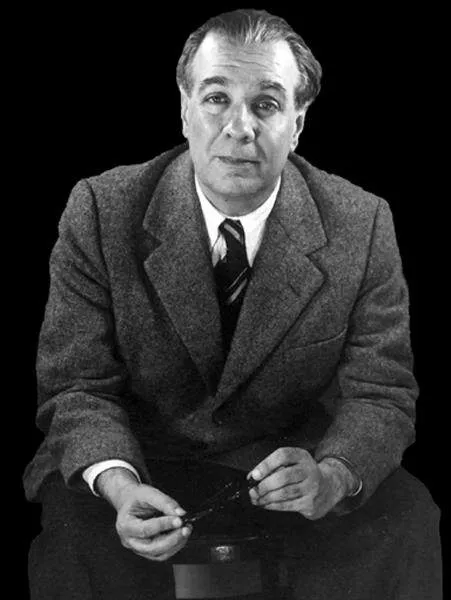

广袤神秘的潘帕斯草原上,生活着一群被称作“高乔人”的牧民。他们诞生于西班牙殖民美洲大陆之后,是当地原住民与白人所孕育的混血儿。博尔赫斯在他的作品《高乔人》中曾经这样评价这个民族:“他们跋涉于潘帕斯大草原和陡峭的山峰,苦斗于露天、蛮荒与畜群之间。已经无法判断他们的种族。作为被人忘却的当年的征服者或者移居者偶成的子孙,他们或者是印第安混血儿,有时是黑人混血儿,或者是白人。他们成为高乔人——只因命运。”(林一安译)

英雄史诗绝唱

高乔人在生活中保留了原住民文化传统,但他们却讲着一口区别于西班牙本土的西语,普遍信仰天主教。在南美独立运动中,这群马背上的牛仔扮演了重要的角色。高乔人诞生与发展的过程正如阿根廷被殖民、独立运动的历史缩影。在阿根廷文学作品中,我们总能找到他们的存在。

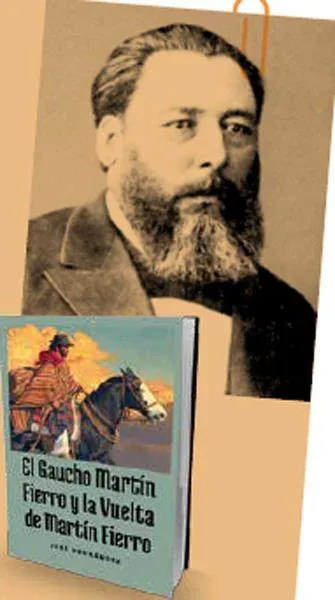

弹着六弦琴,在潘帕斯草原上放声歌唱,高乔人也是难得的吟游诗人。1872年,阿根廷文学家何塞·埃尔南德斯出版了日后在阿根廷家喻户晓的诗歌作品《高乔人马丁·菲耶罗》(《马丁·菲耶罗》的上部)。埃尔南德斯自幼跟随父亲生活在潘帕斯草原的牧场中,他不仅熟悉高乔人的生活习俗与文化传统,而且练就了出色的骑术本领。埃尔南德斯凭借他那如草原般壮阔大气的文笔,书写出高乔人粗犷、自由的性格,以及该民族与文明社会的激烈碰撞。这部传奇作品在日后受到众多阿根廷文豪的衷心推崇,20世纪20年代,热衷于高乔文学的博尔赫斯与其他阿根廷先锋派作家合办了一本名为《马丁·菲耶罗》的杂志。1953年,博尔赫斯还出版了散文集《关于〈马丁·菲耶罗〉》,向全世界推荐这部描绘高乔人的经典作品。

《马丁·菲耶罗》于1984年被引进我国,译者北京大学西语系教授赵振江将这部著作称为高乔英雄史诗的绝唱。

在诗篇的开头,埃尔南德斯极具节奏感与韵律的语言如同高乔人胯下马儿落蹄的步伐,带着读者的思绪一起回顾高乔人的历史。

复杂的起源

16世纪中期,西班牙在秘鲁设立总督辖区,管辖了南美洲大部分地区。在当时,“高乔”具有不同于今日的含义——指南锥体(南美洲位于南回归线以南的地区)农业地带的居民,以及其文化形式,也用于称呼包含潘帕斯草原在内地广人稀的高原草原原住民。学者们对“高乔”的起源众说纷纭:有人认为这一词汇来自原住民的克丘亚语,意思是“孤儿,流浪者”;也有人表示它来源于阿拉伯语摩尔方言或葡萄牙语中代表放牧工具的词;还有一种意见认为高乔一词来源于拉丁语的Gaudeamus,意为“欢乐的,愉悦的”。这些解释似乎很好地概括了高乔人复杂的身份渊源——本土的原住民与外来的伊比利亚殖民者结合,再加上天主教所带来的宗教影响,最终构成了这一特殊的族群。

时间来到了18世纪,西班牙与葡萄牙在乌拉圭地区展开了数十年的领土冲突,尽管在1750年,双方签订了《马德里条约》以重新划定南美洲殖民地边界,但该协议却完全无视皈依天主教的原住民瓜拉尼人的利益,于是草原上再次掀起了血雨腥风。最终,西班牙人与葡萄牙人将多个原住民部族击败,许多原住民失去了家园与牲畜,成为流浪者。这些无家可归的居民成了第一批高乔人,从此他们开始在潘帕斯草原过上了狩猎、放牧的羁旅生活。

自由驰骋

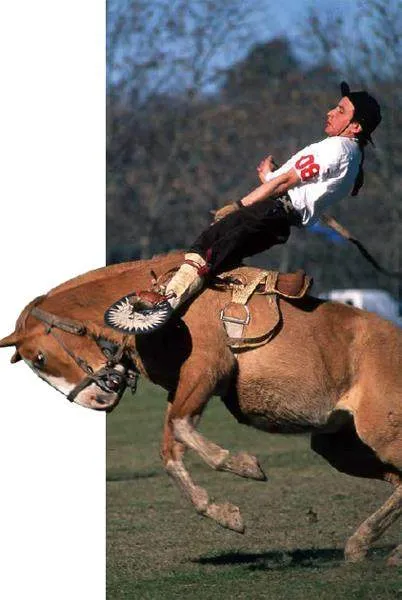

地域广阔、气候适宜的潘帕斯是畜牧业者的天堂,除了高乔人赖以为生的牛群外,随着殖民者而来的马也在此地繁衍出了优秀的后代——克里奥尔马。高乔人制定严格的筛选标准,繁育良种克里奥尔马。这种马匹灵活敏锐,拥有惊人的耐力,它们的基因并不适配舒适的马厩,而是喜欢生活在野外,经受潘帕斯草原严苛自然环境的磨砺。高乔人驯马的过程像是两个自由的灵魂于草原凛冽的狂风中激烈碰撞——身穿斗篷的高乔人一遍又一遍跨上野马,又一次次被甩下。在博尔赫斯等拉美作家的作品中,我们总能看到不配马鞍便能与骏马驰骋于草原之上的高乔人。

高乔人与克里奥尔马这对充满魅力的组合,渐渐地,开始冲入殖民者的视野,改变了南美草原国家的命运。

18世纪下半叶,高乔一词开始经常出现在南美洲的史料当中。在总督辖区时期,高乔人一直从事着脱离当局管控的走私活动。一封于1771年10月23日发给布宜诺斯艾利斯总督的信件中提到了马尔多纳多附近的一座山脉中隐藏了一些不法分子,发出信件的指挥官将他们称为高乔人。

1833年,达尔文乘坐小猎犬号进行环球航行,来到了南美洲的草原,在他的著作《小猎犬号航海记》中对高乔人进行了相对客观的描述:

在过去的半年里,我有机会一窥当地居民的品行。高乔人(或叫乡下人)比那些居住在城镇里的人优秀得多。高乔人总是乐于助人、彬彬有礼并热情好客。我一次都没碰上过粗鲁无理或冷漠的情形。他们很温和,既尊重自己和国家,又充满活力和勇气。但另一方面,抢劫和流血事件过于频繁。随身带刀的习惯是造成后者的主要原因。太多人丧生于琐碎的争吵实在令人叹息。打架时都试图在对方的脸上留下疤痕,刀总是冲着鼻子眼睛去,这从很多人脸上都有很深很丑的伤疤可见一斑……

坚定的爱国者

在达尔文的笔下,一个富有活力、热情好客却又天性散漫慵懒的族群跃然纸上,高乔人秩序破坏者的形象也有所改观。然而,高乔人形象的全面扭转则是在19世纪上半叶。

在1810年到1825年的阿根廷独立战争当中,高乔人追随着独立运动的领袖们,抗击保王党与殖民者,根据史料记载,高乔人要么通过搜集情报,提供补给协助革命军,要么直接加入战争当中,为了殖民地的独立献出生命。他们在这一阶段的表现,可以在莱奥波尔多·卢贡内斯的著作《高乔战争》中找到更多细节:例如高乔人曾经驾驶着装满火药的马车对保王党军营进行爆破,驱赶着尾巴燃起火焰的马群冲击西班牙军营等英雄事迹。阿根廷革命军将领尤斯托基奥·迪亚斯·贝莱斯将高乔人称为“坚定的爱国者”。他组建了一支由高乔人编成的骑兵部队,参与了独立战争中多场重要的战役。在独立战争后,高乔人也随着总督辖区的解体被划分至各个独立国家,然而他们共同拥有的文化与习俗仍然存续。

在乌拉圭与阿根廷,高乔人成为塑造民族情感的重要象征,卢贡内斯的《高乔战争》于1941年被改编成同名电影,这部影片成了阿根廷的一杆精神旗帜,而高乔人也逐渐成为阿根廷国家象征的重要符号。

传统与当下

在埃尔南德斯的“高乔圣经”——《马丁·菲耶罗》中,以民族英雄形象出现的高乔人除了精通马术外,还擅长演奏乐器。受西班牙殖民者影响,高乔音乐中不可或缺的乐器为吉他,高乔人演奏一种名为帕雅达的音乐形式,通常由吉他伴奏,由一名或多名歌唱者即兴高唱押韵的歌词,如果有两名歌唱者,他们则会以对歌形式表演。这种对歌往往是具有讽刺性的问答,直到一方哑口无言,表演才随即结束。

高乔人还擅长烹饪,潘帕斯草原作为著名的“世界肉库”,为高乔人提供了得天独厚的烹饪食材,除了烤肉与炸肉排之外,各类肉汤也是他们的拿手好菜。一顿丰盛的高乔美食还少不了阿根廷国饮马黛茶——一种由高乔人发扬光大的提神饮品。这些传统习惯几乎在高乔族群中延续至今。在今天的阿根廷,每年的11月10日是纪念作家何塞·埃尔南德斯诞辰的节日,同时在这一天里,人们也对高乔人致敬。布宜诺斯艾利斯的市中心会有身穿传统服装的高乔人骑马游行,在布宜诺斯艾利斯市西部的马塔德罗斯(意为屠宰场)社区,也会举办盛大的高乔马术节。在此我们依然能够看到一群群身穿传统服饰的高乔人坐在一起啜饮马黛茶,品尝潘帕斯烤肉。此时,不妨加入其中,一起畅谈高乔人的英雄史诗,潘帕斯草原的神秘传说。在热情好客的氛围中,感受这个族群独特迷人的魅力。

(责编:李玉箫)

轻抚这六弦古琴,

喜格调高雅清新。

一旦我开怀吟咏,

自当是盖世超群。

挑大弦嫠妇哀怨,

拨小弦游子沉吟

……

高乔人非同小可,

正如我前面所说:

嫌大地不够辽阔,

我志向更加巍峨。

毒蛇信不把我伤,

太阳光不把我灼。

——何塞·埃尔南德斯《马丁·菲耶罗》

(赵振江译)

何塞·埃尔南德斯(1834—1886),阿根廷诗人、记者、社会活动家。他的代表作品《马丁·菲耶罗》与埃斯塔尼斯劳·德尔坎波(1834—1880)的《浮士德》、伊拉里奥·阿斯卡苏比(1807—1875)的《桑托斯·维加》并称为三大高乔史诗。

史诗《马丁·菲耶罗》分为《高乔人马丁·菲耶罗》(1872)和《马丁·菲耶罗归来》(1879)两部分,讲述了马丁·菲耶罗四处漂泊的经历,表现了高乔人在文明社会中无依无靠的生活。

他骑在健壮的马背上

未用马鞍,似离弦之箭

轻捷奔驰

几乎蹄不着地。

——伊拉里奥·阿斯卡苏比《桑托斯·维加》(徐鹤林译)

伊拉里奥·阿斯卡苏比(1807—1875),阿根廷诗人、出版家、社会活动家,高乔诗歌的代表作家之一。桑托斯·维加是阿根廷民间传说中的吟游诗人,据说他的吉他演奏水平无人能及,能与魔鬼一较高下。阿斯卡苏比的长诗《桑托斯·维加》就取材于此,长诗的副标题是“阿根廷共和国草原上1778年至1808年间高乔人的动情生活”。